Перспективы использования информационных теорий о психике

Автор: Колосов Г.А., Магсаржав Ц.

Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka

Статья в выпуске: 12 (52), 2020 года.

Бесплатный доступ

Постсовременная эпоха характеризуется лавинообразным возрастанием информационного потока, и следованиям новым тенденциям, характерным для данного времени. Это определяет новые изменения психики, как не выходящее за рамки нормы, так и невротического и психотического спектров. С точки зрения патологической физиологии важная роль уделяется информационному воздействию при формировании психопатологии: при высоком уровне мотивации и диссоциации между количеством времени, необходимым для переработки информации, и ее объемом. Упоминается социодинамическая парадигма психиатрии, в рамках которой наиболее оптимальны поднятые вопросы. В связи с тем, что в данной работе категория информации занимает первое место, цель данной статьи - показать перспективность новых теорий о психике, которые касаются информационного фактора. К таким теориям авторы относят нематериальную теорию психики Решетникова М.М. и сетевую теорию психических расстройств. Нематериальная теория психики пользуется аргументом «мозг - это биологический интерфейс», необходимый для работы с «нематериальным», а сетевая теория психопатологии оправдывает отсутствие классических механизмов этиологии-патогенеза у психических расстройств. Сделаны выводы о перспективности изучения данных теорий и их дальнейшей разработки и практического применения.

Психопатология, сетевой подход, сетевая теория психических расстройств, психические расстройства, сети симптомов, нематериальная теория психики, биологический интерфейс, социодинамическая психиатрия

Короткий адрес: https://sciup.org/140289891

IDR: 140289891 | УДК: 616 | DOI: 10.46566/2500-4050_2020_52_242

Текст научной статьи Перспективы использования информационных теорий о психике

Reshetnikov. and the network theory of mental disorders. The non-material theory of the psyche uses the argument “the brain is a biological interface” necessary to work with the “non-material”, and the network theory of psychopathology justifies the absence of the classical mechanisms of etiology- pathogenesis in mental disorders. Conclusions are made about the prospects of studying these theories and their further development and practical application. Keywords: psychopathology, network approach, network theory of mental disorders, mental disorders, networks of symptoms, intangible theory of the psyche, biological interface, sociodynamic psychiatry

Эпоха второй половины XX века была названа постмодерном. Не вызывает сомнения, что постмодерн повлиял не только на психику человека, но и на психику всего социума. Новые ценности создают иной тип мышления, а вместе с тем и новые проблемы, не только этические, но и сугубо психологические. Давление новых требований, заметное усиление за последний век информационного потока , его лавинообразное возрастание, следование новым тенденциям определяет новые изменения психики, как не выходящее за рамки нормы, так и невротического и психотического спектров. Быстрый темп времени, определяющий нестабильность, неопределенность в связи с неуспеванием усвоения информации , изменение окружающей среды и следование за этим катаклизмов, повлияли на сознание человечества и начали порождать в людях беспомощность [7].

Фундаментальные дисциплины, касающиеся физиологии высшей нервной деятельности, утверждают, что важная роль отводится информационной составляющей психопатогенеза: существует определенная триада факторов, которая способствует при продолжительном пребывании в них формированию нарушений высших психических функций. Данная триада выглядит следующим образом:

-

1. Объем информации, переработка которого необходима для принятия важного решения

-

2. Время, которое необходимо для такой умственной работы

-

3. Мотивационый уровень, который необходим для определения значимости информации и необходимости ее переработки [8].

Таким образом, губительным считается такое сочетание факторов эмоциональной триады, когда при высоком уровне мотивации наблюдается диссоциация между объёмом информации и временем для ее обработки.

Просим заметить, что авторы отводят важное место информационному фактору - это не случайно.

Цель данной статьи - показать перспективность новых теорий о психике, которые касаются информационного фактора. К таким теориям мы относим нематериальную теорию психики Решетникова М.М. и сетевую теорию психических расстройств.

Еще раз обратимся к феномену информации: информация - это знания относительно фактов, событий, вещей, идей и понятий, которые в определённом контексте имеют конкретный смысл [22].

Любопытна следующая ситуация: современная академическая наука признает информацию исключительно как нематериальный фактор [21].

То есть материальна не информация, а только ее носители, и соответственно, наличия информации на ее носителе не существует. Под влиянием этого феномена Михаил Михайлович Решетников, доктор психологических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, ректор Восточно-Европейского Института Психоанализа развил гипотезу о мозге, как биологическом интерфейсе [4, 5, 6, 25, 26, 27].

Данная гипотеза проводит аналогию между компьютером и мозгом с одной стороны и между программным обеспечением и психикой с другой [26]. Таким образом аппаратная часть, т. е. «Hardware» - это мозговые структуры, а «Software» - это психика. По этой аналогии программированием будут считаться процессы обучения и воспитания, учитывая, что программирование осуществляется на определенном языке, как и в технических системах. В свою очередь, психическая деятельность приобретает аналогию информационного обмена, взаимодействия исключительно внутри социума.

Становится очевидным, что в рамках принятия данной теории на первое место выступает социодинамическая парадигма (в противовес медико-биологической) – лечение психических болезней («болезней» с позиции ортодоксальной психиатрии – в данное время более применим термин «расстройств») не должна представляться как только нормализация биологического дисбаланса, важно также влияние окружения [2].

Здесь нельзя не упомянуть про важность информационного обмена в контексте детско-родительских отношений, которая играет огромную роль в нормальном развитии личности: постмодернистский темп жизни создает нехватку времени, а тут важен вопрос нехватки времени у родителей для общения с их детьми – здесь можно применить такой термин, как синдром «отсутствия времени». Постмодерн вливается в процесс родительского воспитания и динамично переносит свой характер и свои принципы на менталитет родителей и их действия. Таким образом психика родителей перенимает структурные и динамические элементы постмодернизма, создавая сильную угрозу для психического развития ребенка, деформируя его, способствуя задержке формирования основного доверия, чувства вины и сострадания как необходимых базовых компонентов спаянной идентичности в критические периоды развития. Синдром «отсутствия времени» в сочетании с усилением и ростом социальных процессов синергично оказывают наиболее деструктивное действие [3].

Информационный элемент в структуре безумия был предположен еще Грегори Бэйтсоном и его коллегами в теории «double bind», где причины шизофрении объяснялись особыми социальными условиями, в которых развивался ребенок. Когда от родителя (главным образом, от матери) ребенком получались сообщения, которые были двойственны по уровню значения ("Мне хотелось бы, чтобы ты по своей воле делал так, как я скажу"), на них впоследствии возникала специфическая реакция, которая входила в структуру шизофренической симптоматики и являлась отражением воздействия такой противоречивой информации [9], что впоследствии приводит к подозрительности, неуверенности, и стремлению быть социально изолированным.

Благодаря нематериальной теории психики становится более обоснованным разделение психопатологических проявлений на связанные с органическими поражениями головного мозга и связанные с информационным поражением самой психики. Во втором случае проявления будут сильно различаться по причине индивидуальных особенностей личности: от легких эмоциональных проявлений до стойкой паранойи или аутизма. Абсолютно обоснованно тут также то, что точка приложения для терапии здесь будет на поврежденные психические структуры, а не мозговые.

Принятое в психопатологии деление типов реагирования на экзогенный (например, галлюцинации, возникающие вследствие опухолевого роста) и эндогенный (например, псевдогаллюцицинации, которые имеют психогенную природу) может быть значительно обогащено в контексте нематериальной теории психики: если с изменениями вследствие органических причин ситуация наиболее ясна и может быть соотнесена с экзогенным путем реагирования (травма, интоксикация, новообразование), то эндогенный путь реагирования может быть представлен как вследствие экзогенной информации ( массовые психозы, посттравматическое стрессовое расстройство ), так и эндогенной ( порождаемые самой психикой переживания, подозрения, ложные идеи, которые сами по себе становятся психотравмирующими ) [26] .

Особенность данной теории также и в том, что она утверждает о как бы второстепенной роли мозга в формировании оптимальной психической деятельности следующим положением: присутствие здорового мозга является обязательным, но неполным условием формирования и адекватной работы человеческой психики. В качестве подтверждения автор приводит данные о ферральных детях («Маугли»), у которых не формируется нормальная человеческая психика из-за отсутствия раннего погружения в социальную среду при нормальном развитичто при отсутствии раннего погружения в социальную среду, т.е. без адекватного языкового программирования [26]. Дополняя вопрос социальной нормы, мы приведем в пример личностные расстройства, которые с одной стороны не имеют психотических критериев при проявлении, но с другой стороны, имеют критерий «кому-то это не нравилось/кто-то был этим недоволен/кого-то это беспокоило» даже если это состояние само не вызывало беспокойств у личности [1].

Таким образом придерживание теории нематериальной психики М.М. Решетникова как нельзя лучше подходит для современных наук о различных состояниях психики. Она как никакая другая соответствует социодинамической парадигме. Но, не смотря на это, в патогенезе психических расстройств по-прежнему присутствуют методологические разногласия - до сих пор представляется проблемным классический поиск этио-патогенетических механизмов психических расстройств. Разрешение этих проблем нашла сетевая теория психических расстройств, которая также развивается в рамках социодинамической парадигмы.

Так как психиатрия является отраслью медицины, то принципы этиологии и патогенеза были перенесены и на нее. Спустя некоторое время обнаружилось, что не только психические расстройства проблемно подводятся под этот биомедицинский принцип, не имея механизмов этиологии-патогенеза [12], но и симптомы расстройств не имеют общей причины, и, в частности, вызывая друг друга [13, 16].

Так возник сетевой подход к психопатологии, который рассматривает связи между симптомами как сеть, где узлы-симптомы причинно-следственно связанны. Поиск связей происходит с использованием статистических методов, применяемых к эмпирическим данным [12]. Эта методика в рамках нашей темы важна еще тем, что она была применена не только к психопатологическим состояниям, но и к личностным характеристикам [17, 24].

Сетевая теория была применена к состояниям депрессии [14, 15, 18, 20], тревожным [11, 19] и психотическим расстройствам [10, 23].

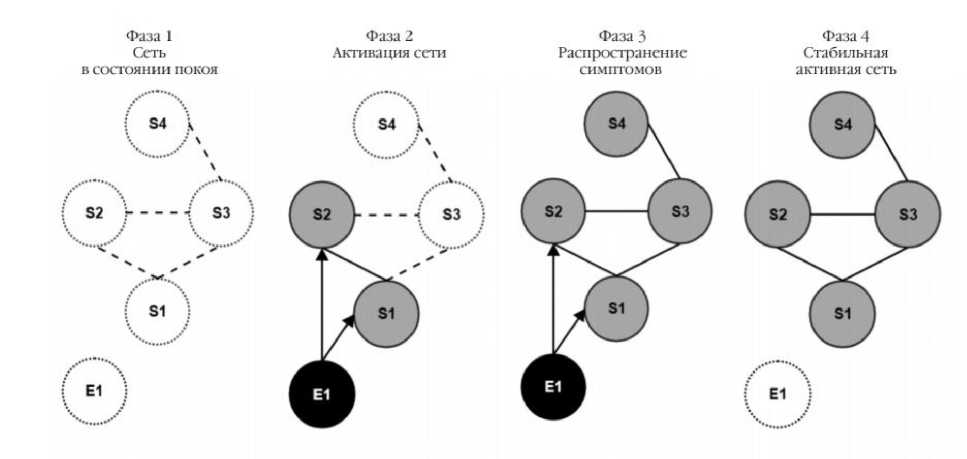

Если мы рассматриваем «сети» в нематериальных психических проявлениях, то здесь мы видим симптомы как косвенные носители информации о состоянии психики. В целом сети выглядят следующим образом: после бессимтомного состояния (Фаза 1), когда событие из внешнего мира (см. рис. 1.) активирует какой-либо симптом или симптомы (Фаза 2), второй (вторые) активирует(-ют) другие симптомы, которые связаны с ними (Фаза 3). Если сети симптомов имеют сильную связь, то устранение внешнего раздражителя не приводит к выздоровлению, симптомы продолжают проявляться, и тогда перешедшая в активное состояние сеть продолжает поддерживать себя (Фаза 4) (см. рис. 1).

Рисунок 1. Фазы развития психического расстройства в соответствии с сетевой теорией, по D. Borsboom [12]. E1 – стимул, раздражитель извне, S1-4 – симптомы, пунктирные линии – неактивные связи, прямые линии – активные связи. Объяснение в тексте.

В свою очередь, сеть со слабыми связями способна к быстрому восстановлению: если события извне могут активировать симптомы, но силы связей между последними недостаточны для самоподдержания, наступает ремиссия. И, наоборот, сеть с сильными связями способна поддерживать активность и проявлять очевидное психическое расстройство. Примером первого случая может послужить комплексная реакция утраты, а вторым – депрессивный эпизод: соответственно, их похожие между собой симптомы, имея при реакции утраты слабую связь, вскоре проходят, в то время как симптомы депрессии довольно устойчивы. Варианты взаимодействий между разными по силе стрессорами «извне» и связями «внутри» показаны в Таб.1. Можно заметить, что сети с сильными и связями при слабом стрессорном агенте никак не проявляются, а при сильном стрессоре проявляются всегда, но в сильносвязанной сети после исчезновения стрессора проявления будут активны, а в слабосвязанной в итоге стихнут.

|

Факторы стресса во внешнем поле |

Способность сети к формированию связей |

||

|

Слабая |

Сильная |

||

|

Слабые |

Состояние психического благополучия с высокой способностью к восстановлению |

Повышенная уязвимость (возможно, состояние ремиссии) |

|

|

Сильные |

Выраженная симптоматика |

Психическое расстройство |

|

Таблица 1. Внешнее поле и способность сети к формированию связей (по

D. Borsboom[12])

Таким образом, мы считаем, что данные теории, гармонично вписывающиеся в социодинамическую парадигму, взаимодополняют друг друга и требуют дальнейшей разработки. Кроме того, изучение данных теорий значительно может обогатить кругозор не только представителей медицинских и психологических специальностей, но и философоф, социологов, дополнив наши знания новыми представлениями и методологией. Обе теории, затронутые в данной статье, имеют определенное отношение к эволюции. Информационная теория психики была бы существенным расширением для понятия эволюции, детерминированного популяционной генетикой и классическим дарвинизмом, потому что в процессе эволюции средств коммуникации (от примитивных до человеческой речи), эволюции культуры, языков было важно участие информационно-психологических феноменов. А сетевая теория психопатологии похожа на эволюционную теорию своей интерпретативностью, что, в свою очередь, может способствовать интерпретативной обработке более широкого спектра уровней: биологического, психического, социологического.

Список литературы Перспективы использования информационных теорий о психике

- Дворщенко В.П. Диагностический тест личностных расстройств. СПб.: Речь, 2008. 112с.

- Короленко Ц.П., Дмитриева Н.В. Социодинамическая психиатрия. М.: Академ. проспект; Екатеринбург: Деловая книга, 2000. 460 с.

- Короленко Ц.П., Дмитриева Н.В. Номо Postmodernus. Психологические и психические нарушения в постмодернистском мире: Монография / Ц.П.Короленко Ц.П., Н.В.Дмитриева. - Новосибирск: Изд.НГПУ, 2009. - 246с.

- Решетников М.М. Психическое расстройство. - СПб.: ВосточноЕвропейский Института Психоанализа, 2008. - 272 с.

- Решетников М.М. Современные тенденции развития психотерапии и психиатрии. - М.: Журн. Психотерапия, № 9-2012. - С. 7-15.