Перспективы использования инженерно-геофизических методов на гидроузле реки Ирелях (Западная Якутия)

Автор: Янников А.М., Полицинский М.С., Великин С.А.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение

Статья в выпуске: 2 т.23, 2024 года.

Бесплатный доступ

Строительство гидротехнических сооружений в условиях криолитозоны приводит к формированию локальных источников гидрогенного растепления. Процесс образования и расширения подрусловых природно-техногенных таликов требует постоянного изучения и мониторинга, в том числе за счёт применения новых и адаптации существующих методов инженерно-геофизических исследований. В работе рассматриваются результаты проведенных инженерно-геофизических изысканий, направленных на изучение фактического инженерно-технического и криогидрогеологического состояния водохранилища питьевых вод на реке Ирелях. В комплекс работ входили методы: электропрофилирование, естественное поле, вертикальное электрическое зондирование, дипольно-осевое зондирование и термометрия. По результатам исследования определено, что природно-техногенный талик в терригенно-карбонатных породах основания водохранилища продолжает свое развитие и в настоящее время. Происходит увеличение зоны инфильтрации, а также фронта разгрузки и наблюдаемых расходов. Мощности растепленных пород в верхнем течении реки по результатам геофизических данных не превышают 20 м, а в нижнем бьефе плотины уже составляют не менее 100 м. Динамичный характер развития исследуемого объекта требует проведения режимных инженерно-геофизических исследований на регулярной основе.

Гидроузел, водохранилище, талые грунты, талик, обходная фильтрация, электротомография, естественное поле, электропрофилирование, вертикальное электрическое зондирование

Короткий адрес: https://sciup.org/147246274

IDR: 147246274 | УДК: 556.012+550.81 | DOI: 10.17072/psu.geol.23.2.136

Текст научной статьи Перспективы использования инженерно-геофизических методов на гидроузле реки Ирелях (Западная Якутия)

Река Ирелях протекает на территории Западной Якутии в зоне сплошного распространения многолетнемерзлых пород (ММП), мощность которых в пределах Мирнинского кимберлитового поля составляет 400–450 м. Сложные климатические и инженерно-геологические условия криолитозоны требуют особого подхода к проектированию, строительству и эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС).

Гидроузел на р. Ирелях Мирнинского горно-обогатительного комбината расположен в Республике Саха (Якутия) в г. Мирный. Предназначен для аккумуляции естественного стока р. Ирелях и используется для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения города.

Строительство гидротехнических сооружений в условиях криолитозоны приводит к формированию локальных источников гидро-генного растепления (Yurkevich et al., 2021). В отношении добывающих предприятий и их ГТС одним из приоритетных требований является обеспечение экологической безопасности сооружений (Долгих, 2021). Поэтому процесс образования и расширения подрусловых природно-техноген-ных таликов требует постоянного изучения и мониторинга, в том числе за счёт применения новых и адаптации существующих методов инженерно-геофизических исследований (Сухно, Хлапов, 2008; Timofeev, Groznov, 2022).

геофизических исследований (Сухно, Хлапов, 2008; Timofeev, Groznov, 2022).

Проведение исследований обусловлено необходимостью получения комплексной и достоверной информации о криогидрогеоло-гическом состоянии подруслового талика р. Ирелях в пределах зоны интенсивного гид-рогенного растепления, вызванного строительством гидроузла.

Перед инженерно-геофизическими исследованиями были поставлены следующие задачи.

-

1. Получение и систематизация сведений об инженерно-геологических условиях территории (в акватории водохранилища и прилегающих к нему береговых примыканиях) по предлагаемым створам.

-

2. Выявление границ талика.

-

3. Выявление положения разломных зон в ложе водохранилища.

-

4. Определение границы талое-мерзлое в основании и бортах водохранилища, в том числе в створе ниже плотины гидроузла.

-

5. Проведение полевых профильных гео-электрических исследований в крест бывшего русла р. Ирелях по обоим берегам и ложу водохранилища.

Характеристика объекта исследования

Геологическое строение участка исследования характеризуется терригенно-карбонат-ными породами верхнего кембрия, перекрытыми рыхлыми четвертичными образованиями различных генетических типов (Дроздов и др., 2008). Терригенно-карбонат-ные породы представляют собой пачку чередования мергелей, в верхней части разреза разрушенных до глин, трещиноватых доломитов и известняков. Последние, как следует ожидать, в талом состоянии обладают высокими фильтрационными свойствами. Среди четвертичных разностей наибольшая водопроницаемость свойственна русловой фации аллювия, наибольшая размываемость - высокольдистым илам и суглинкам пойменных речных отложений (Гидрогеология СССР …, 1970; Оловин, 1993).

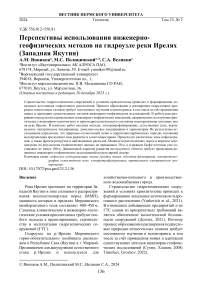

Эксплуатация водохранилища привела к существенному увеличению природного подруслового талика с первоначальных 25-30 до 80-100 м, что спровоцировало развитие процессов обходной фильтрации. Это потребовало проведения исследований для оценки площадных изменений непосредственно в пределах нижнего и верхнего бьефов плотины. Механизм формирования природно-техногенного талика – результат техногенного воздействия на многолетнемерзлые породы и совокупность процессов: физического гидроген-ного растепления, а также экзотермических реакций растворения терригенно-карбонат-ных пород, наложенных на особенности литолого-фациальных и структурно-тектонических условий участка исследований (Климовский, Готовцев, 1994). Общая предпосылка возникновения обходной фильтрации заключается в криогидрогеологическом строении долины р. Ирелях и в ее классической асимметричной форме – правый крутой и левый пологий борта. Благодаря такой геоморфологической асимметрии терригенно-карбонатные породы верхнего кембрия в пределах правого борта в процессе четвертичного оледенения находились в зоне аэрации и не были водонасыщены. В результате, после прохождения голоценового оптимума сформировался массив подстилающих пород, имеющий существенную (до 20 %) трещинную пустотность. Инженерно-геологический разрез по створу плотины гидроузла, захватывающий оба береговых примыкания, приведён на рис. 1.

Методика исследований

Геофизические исследования на гидроузле р. Ирелях проводились в 2001 - 2002, 2007 - 2008 и 2022 гг. Работы в разные периоды выполнялись силами ВНИМС ИМЗ СО РАН и ООО «Радионда LTD». Комплекс проведенных исследований был основан на принципах электроразведки.

Результаты геофизических исследований свидетельствуют о высокой эффективности электроразведки, применяемой на пресноводных акваториях для решения различных инженерных задач (Владов, 1998; Аузин, Зацепин, 2014; McLachlan et al., 2017).

Работы проводились двукратной съемкой методом естественного поля (ЕП) с применением потенциальной установки, методом электропрофилирования (ЭП) по схеме срединного градиента и методом дипольного осевого зондирования (ДОЗ).

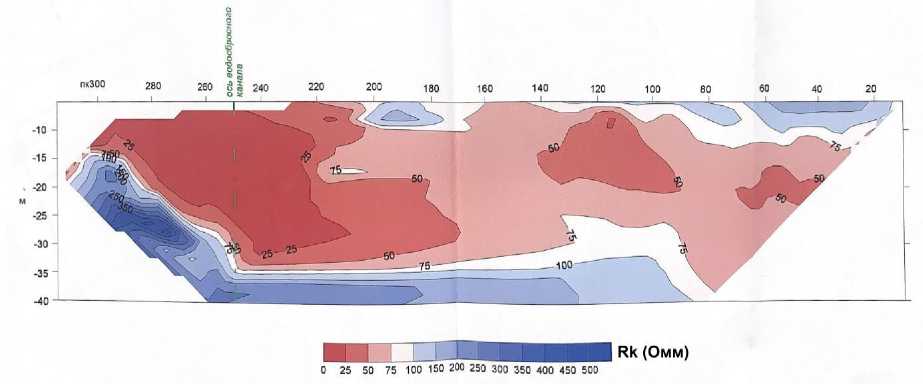

Рис. 1. Инженерно-геологическое строение плотины Иреляхского гидроузла

Дополнительно в 2007 - 2008 гг. выполнялось единовременное измерение распределения температур воды в водохранилище, температур в источниках нижнего бьефа, совпавшее по времени с термозамерами грунтов тела и основания плотины.

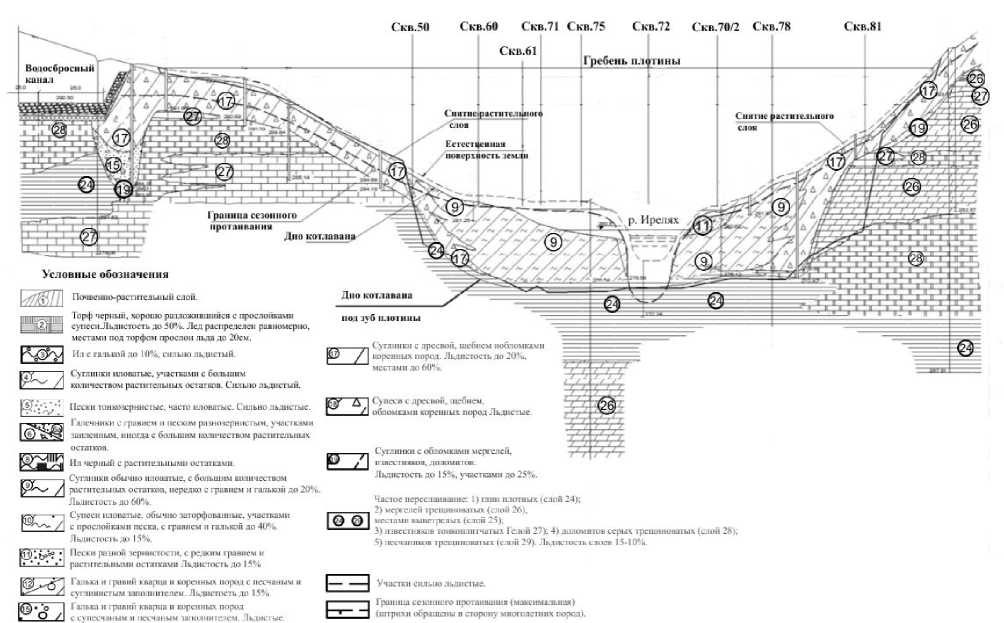

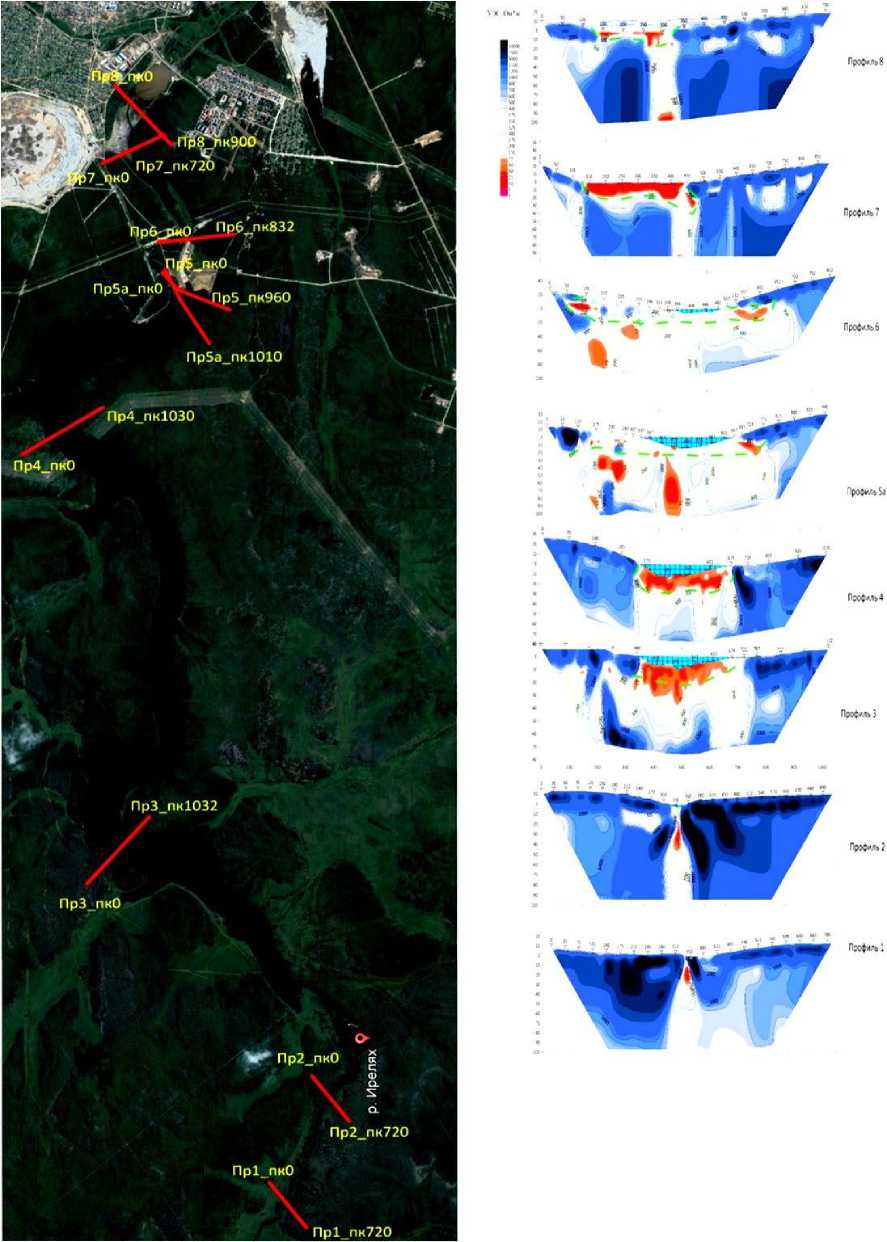

Наиболее представительные работы были осуществлены в 2022 г. Впервые были выполнены комплексные геофизические исследования по всей площади водохранилища, включая верхнее течение р. Ирелях (рис. 2). Было выполнено 9 профилей общей протяженностью 7924 м. Полевые геофизические работы проходили с 2 по 16 июля 2022 г. На участке проведено восемь профилей. Исследования реализовывались двумя методами – наземной и донной ЭТ. Для работ использовалась станция Syscal Pro Switch 72 (IRIS Instruments, Франция) s/n 14609-2896744873-174. Начало и конец рабочей части косы фиксировались на дне с помощью якорей. Головная часть косы и прибор находились на надувной лодке, которая во время измерений стояла на якоре. Для учета глубины дна опирались на результаты батиметрической съемки эхолотом. Параметры донной косы: число электродов – 72; расстояние между электродами - 4 м; длина косы - 284 м (рабочая часть) + 20 м (вынос).

Методика всех выполненных этапов, ЕП, ЭП и ДОЗ была принята традиционной и соответствовала требованиям инструкций по электроразведке (Огильви, 1990; Полевые методы … , 2000 и др.).

Результаты и обсуждение

В результате исследований 2001 - 2002 гг. в правобережном примыкании плотины уже были зафиксированы породы, находящиеся в эффективно талом состоянии.

На геоэлектрических разрезах того периода времени выделялись низкоомные области, расположенные на абсолютных отметках 275 - 282 м.

Рис. 2. Расположение профилей электротомографии (ЭТ) на участке работ

При сопоставлении данной зоны с геологическими условиями объекта выявляется пространственное соответствие данной области слою трещиноватых доломитов верхнего кембрия. В целом работы подтвердили наличие талых зон, приуроченных к руслу реки и водосбросному каналу.

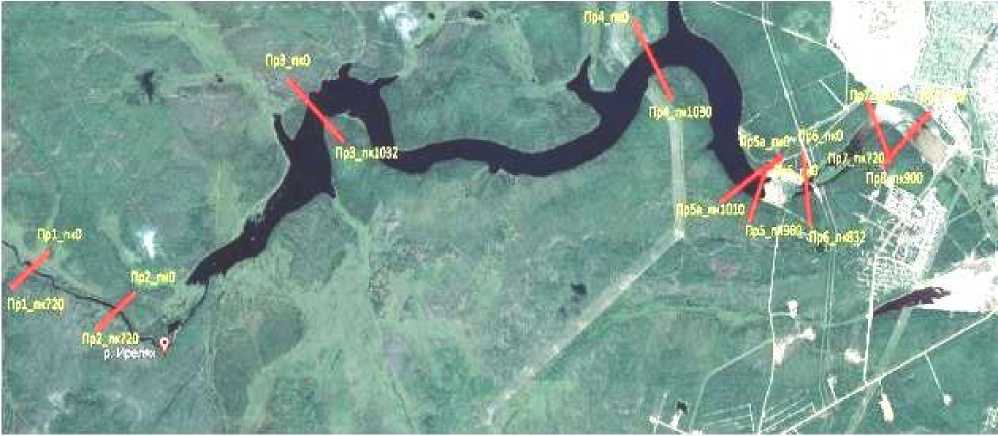

При проведении схожих исследований в 2007 - 2008 гг. были подтверждены выделенные ранее аномалии (рис. 3 - 4). Из представленных разрезов видно, что зоны пониженных значений сопротивлений (талые породы) имеют конфигурацию, соответствующую природно-техногенным условиям: минимальные значения кажущихся сопротивлений приурочены к основанию водосбросного канала, где и наблюдалась максимальная фильтрация. Анализ результатов изысканий прошлых лет показал, что данные геофизических исследований, выполненные различными организациями, несут ценные сведения о геокриологическом, геологическом, инженерно-геологическом и гидрогеологическом строении объекта. Однако имеющихся данных было недостаточно для оценки криогидрогеологиче-ского состояния талика на всю его мощность, что потребовало проведения дополнительного комплекса исследований, результаты которых представлены в текущей работе.

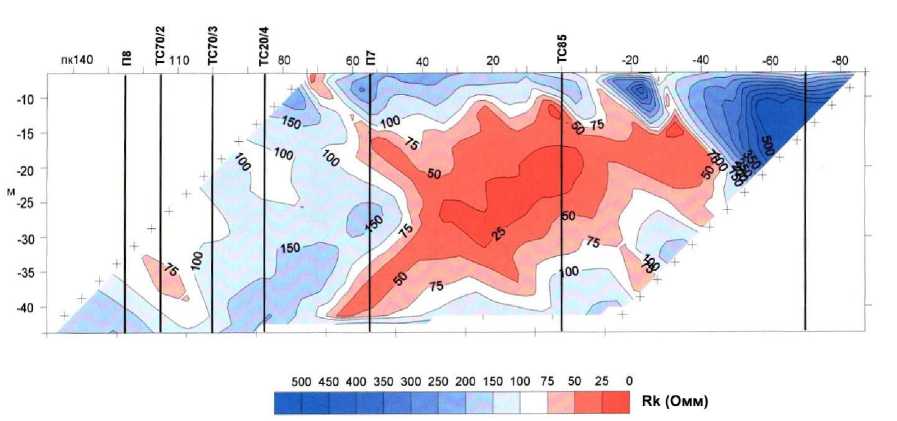

В результате проведенных в 2022 г. работ были впервые получены актуализированные данные по криогидрогеологическому состоянию природно-техногенного подруслового талика (рис. 5). Построенные разрезы подтвердили существование подруслового талика, причём мощности растепленных пород в верхнем течении реки по результатам геофизических данных не превышали 20 м, а в нижнем бьефе плотины уже были не менее 100 м.

Профиль 1 расположен в верховьях Ире-ляхского гидроузла. Работы проводились наземным способом ЭТ. Ширина реки составила около 15 м. Разрез высокоомный. В центральной части разреза зоной низких сопротивлений выделяется русло реки Ирелях.

Профиль 2 расположен в верховьях Ире-ляхского гидроузла. Работы проводились наземным способом ЭТ. Ширина реки составила около 30 м. Разрез в основном высокоомный.

С 200 до 300 пикета фиксируется зона пониженных значений УЭС (150∙250 Ом∙м), что соответствует талому участку. Аномальная зона прослеживается до глубины 10 - 20 м от поверхности.

Профиль 3 расположен в западной части Иреляхского гидроузла. Работы проводились комбинированным способом с помощью донной и наземной ЭТ. Ширина реки составила около 305 м с максимальной глубиной 12,7 м. В водной части профиля можно выделить зону подруслового талика. С пикета 350 по 575 таликовая часть разреза достигает мощности 30 - 35 м, с пикета 530 по 590 мощность талика составляет 28 - 29 м. От пикета 590 до 720 выделяется зона низких сопротивлений (до глубины 70 м).

Рис. 3. Разрез кажущихся сопротивлений по ПР1

Рис. 4. Разрез кажущихся сопротивлений по ПР 0

Профиль 4 расположен в западной части Иреляхского гидроузла. Работы были выполнены комбинированным способом с помощью донной и наземной ЭТ. Ширина реки составила около 310 м с максимальной глубиной 8,9 м. В водной части профиля зоной пониженных сопротивлений выделяется подрусловой талик, с пикета 350 по 575 его мощность достигает 30 - 35 м, с пикета 530 по 590 мощность составляет 28 - 29 м. С 590 по 720 выделяются две зоны низких сопротивлений (до глубины 70 м).

Профиль 5а расположен в верхнем бьефе водохранилища. Работы были выполнены комбинированным способом с помощью донной и наземной ЭТ. Ширина реки составила около 278 м с максимальной глубиной 14,2 м. В водной части профиля зона пониженных сопротивлений определяется наличием подруслового талика.

Профиль 8 расположен в восточной части Иреляхского гидроузла. Работы выполнены наземным способом ЭТ. Разрез большей частью высокоомный. С пикета 250 по пикет 320 выделяется низкоомная зона, прослеживаемая до глубины 90 м.

Оценивая выполненные геофизические исследования, можно сказать, что применённые методы позволили выполнить задачу по картированию талых зон под ложем водохранилища и в береговых примыканиях, о чем свидетельствую полученные геоэлектрические разрезы с выделенными талыми участками. Кроме того, на геоэлектрических разрезах были выделены структурные элементы в виде субвертикальных зон, которые могут быть интерпретированы как зоны тектонических нарушений. Это обстоятельство требует более детальных исследований в выделенных зонах и проведения заверки бурением.

Рис. 5. Сводный рисунок с геоэлектрическими разрезами по всем профилям и с вынесенными зонами таликов

При сопоставлении результатов исследований 2001-2022 гг. (Янников, 2021; Янников, Брычаев, 2022; Янников и др., 2023) можно сделать вывод, что природно-техногенный талик в терригенно-карбонатных породах основания водохранилища продолжает свое развитие и в настоящее время. Происходит увеличение зоны инфильтрации, а также фронта разгрузки и наблюдаемых расходов. Обходная фильтрация воды осуществляется по освобожденным от жильного льда системам субвертикальных трещин в толще терригенно-карбонатных пород верхнего кембрия. Формирование рассматриваемых систем напрямую связано со структурнотектоническим строением участка, физикомеханическими характеристиками пород, а также с произошедшими изменениями, связанными в первую очередь с влиянием процессов гипергенеза.

Заключение

В результате проведенных геофизических исследований была получена актуальная информация и проведена систематизация сведений об инженерно-геологических условиях на территории гидроузла р. Ирелях. На основе методов электроразведки были определены границы талого-мерзлого слоя в основании и бортах водохранилища, в том числе и в створе ниже плотины гидроузла. После анализа полученной информации были выделены зоны гидрогенного растепления, определены границы талика, оценена динамика его формирования. Мощности растепленных пород в верхнем течении реки по результатам геофизических данных не превышали 20 м, а в нижнем бьефе плотины уже составляли не менее 100 м.

Динамичный характер развития исследуемого объекта требует проведения режимных инженерно-геофизических исследований на регулярной основе (как минимум 1 раз в 3 года). Они должны охватывать не только нижний и верхний бьеф плотины, но и всю акваторию водохранилища для его безаварийной эксплуатации. Полученные в 2022 г. результаты позволяют говорить о целесообразности проведения исследований по отработанной методике.

Список литературы Перспективы использования инженерно-геофизических методов на гидроузле реки Ирелях (Западная Якутия)

- Аузин А.А., Зацепин С.А. Инженерно-геофизические исследования на пресноводных акваториях // Вестник ВГУ. Серия: Геология. 2014. N° 2. С.102-109.

- Владов М.Л., Старовойтов А.В. Обзор геофизических методов исследований при решении инженерно-геологических и инженерных задач. М.: ГДС Продакшен, 1998. 64 с

- Гидрогеология СССР. Якутская АССР. М.: Недра, 1970. Т. 20. 384 с.

- Дроздов А.В., Иост Н.А., Лобанов В.В. Крио-гидрогеология алмазных месторождений Западной Якутии. Иркутск: Изд-во ИГТУ, 2008. 507 с.

- Долгих С.Н. Особенности проектирования и эксплуатации ГТС промышленных комплексов в зоне вечномерзлых грунтов // Гидротехника. 2021. № 2(63). С. 43-48.

- Климовский И.В., Готовцев С.П. Криолито-зона Якутской алмазоносной провинции. Новосибирск: Наука, 1994. 167 с.

- Огильви А.А. Основы инженерной геофизики. М.: Недра, 1990. 501 с.

- Оловин Б.А. Фильтрационная проницаемость вечномерзлых грунтов // Под ред. В.Т. Балобаев; Рос. АН, Сиб. отд-ние, Ин-т мерзлотоведения. Новосибирск: Наука: Сиб. изд. фирма, 1993. 256 с.

- Полевые методы гидрогеологических, инженерно-геологических, геокриологических, инженерно-геофизических и эколого-геологических исследований // Под ред. Богословский В.А., Гордеева Г.И., Гриневский С.О., Королев В.А. М.: Изд-во МГУ, 2000. 352 с.

- Сухно А.М., Хлапов Н.Н. Автоматизированная система мониторинга на хвостохранилище Ай-хальского ГОКе // Горный журнал. 2008. № 5. С. 65-68.

- Янников А.М. Гидрогеология Мирнинского кимберлитового поля. Мирный: Изд-во ЗЯНЦ/ЯНА, 2021. 240 с.

- Янников А.М., Брычаев Н.М. Использование природно-техногенных несквозных таликов в качестве резервных источников водоснабжения (на примере участка долины реки Сытыкан, Республика Саха (Якутия)) // Вестник ВГУ. Серия: Геология. 2022. № 4. С. 118-126. URL: https://doi.org/10.17308/geology/1609-0691/2022/4/118-126

- Янников А.М. Гидрогеологическая характеристика подруслового талика реки Ирелях // Актуальные проблемы и перспективы развития геокриологии: материалы VII Всероссийского научного молодежного геокриологического форума с международным участием, посвященного 150-летию и 100-летию со дня рождения ученых-мерзлотоведов М.И. Сумгина и К.Ф. Войт-ковского. Якутск: Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН, 2023. С. 91-94.

- McLachlan P.J., Chambers J.E., Uhlemann S.S., Binley A. Geophysical characterisation of the ground-water-surface water interface // Advances in Water Resources. 2017. Vol. 109. P. 302-319. doi: 10.1016/j.advwatres.2017.09.016.

- Timofeev A.V., Groznov D.I. Monitoring of infiltration processes in hydraulic structures using distributed acoustic sensing technology // Scientific and Technical Journal of Information Technologies, Mechanics and Optics. 2022. Vol. 22, No. 3. P. 610-622. doi: 10.17586/2226-1494-2022-22-3610-622.

- Yurkevich N., Fadeeva I., Bortnikova S., Shevko E., Yannikov A. Modeling the process of thawing of tailings dam base soils by technological waters // Applied Sciences (Switzerland). 2021. Vol. 11, No. 23. 11089. doi: 10.3390/app112311089