Перспективы исследования синовиальной жидкости для клинической практики (литературный обзор)

Автор: Матвеева Елена Леонидовна, Гасанова Анна Георгиевна, Спиркина Елена Сергеевна

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Обзор литературы

Статья в выпуске: 2, 2012 года.

Бесплатный доступ

Изложен обзор исследований физико-химических, биохимических, иммунологических свойств синовиальной жидкости в норме и при развитии патологии, а также возможности и перспективы их использования в клинической практике.

Синовиальная жидкость, биохимический состав, физико-химические свойства, иммунологические показатели, состав электролитов

Короткий адрес: https://sciup.org/142121542

IDR: 142121542

Текст научной статьи Перспективы исследования синовиальной жидкости для клинической практики (литературный обзор)

Исследование синовиальной жидкости в диагностике заболеваний суставов имеет большое значение. Синовиальная жидкость, как один из основных органоспецифичных компонентов каждого сустава, чутко реагирует изменением своего состава и свойств на любые внутрисуставные процессы. В отечественных публикациях основы фундаментальных исследований синовиальной жидкости были изложены в работах В.Н. Павловой, в частности, в ее монографии, изданной в 1980 году «Синовиальная среда суставов» [1]. В соответствии с данными ее работы, фундаментальные исследования синовиальной жидкости заложены в середине XIX века немецким исследователем Frerichs (1846), который изучал химический и клеточный состав синовии животных. Эти исследования получили развитие и продолжение в работах His (1865), Steinberg (1874), О.Э. Гаген-Торна (1883) и др. В конце 1960-х - начале 1970-х годов сложилось представление о синовиальной системе, основанное на общности развития и координации функций синовиальной оболочки, синовии и суставного хряща.

Общие проблемы исследования

Проблема отсутствия референтных величин для многих показателей синовиальной жидкости отмечена в литературе [2, 3]. На наш взгляд, это чаще всего является следствием сложностей методического порядка. При пункции здоровых коленных суставов получить синовиальную жидкость чрезвычайно сложно, ввиду ее малого количества и вязкости. Кроме того, известно, что в первые минуты после смерти содержимое сустава быстро обезвоживается [4]. Кроме того, обязательно следует принимать во внимание сопоставимость результатов при определении какого-либо показателя различными методами. Отсутствуют также сведения о сравнительном анализе биохимических исследований синовиальной жидкости крупных суставов (тазобедренного, коленного и локтевого).

В таблице 1 мы приводим ряд референтных данных биохимического состава синовиальной жидкости коленных суставов по разным литературным источникам, которые мы представляем с приведением к единым размерностям.

Исследования физико-химических свойств синовиальной жидкости

Известно, что синовия является эластичной неньютоновской жидкостью, обеспечивающей амортизацию и защиту суставных хрящей от чрезмерных нагрузок и наименьший коэффициент трения в суставах [5]. Основной научной задачей исследования физико-химических свойств синовиальной жидкости является разработка авторами искусственных лубрикантов на основе полимеров и биополимеров [6]. Замена патологической синовиальной жидкости искусственными ее аналогами в настоящее время является общепринятым подходом к лечебной коррекции заболеваний суставов.

Таблица 1

Нормальные величины биохимических показателей синовиальной жидкости (на основании данных разных авторов и результатов собственных исследований)

|

Показатели |

В.Н. Павлова, 1980 [17] |

Герасимов, Фурцева, 1986 [18] |

В.В. Базарный, 1999 [1] |

ЦИТО, 1999 [19] |

Собственные данные [24, 25] |

|

Вода, % |

94-95 |

нет сведений |

нет сведений |

94-95 |

не определено |

|

рН |

нет сведений |

нет сведений |

нет сведений |

7,29-7,45 |

не определено |

|

Белок общий, г/л |

20,0 |

20,0 |

10-20 |

20,0 |

10,3-22,3 |

|

Белок, фракции, %: альбумины |

нет сведений |

72,0 |

65-75 |

72,0 |

54,82-71,62 |

|

а1 -глобулины |

нет сведений |

4,5-4,9 |

нет сведений |

4,5-4,9 |

4,5-6,96 |

|

α2-глобулины |

нет сведений |

3,2-3,8 |

нет сведений |

3,2-3,8 |

2,04-7,56 |

|

β-глобулины |

нет сведений |

9,2-10,0 |

нет сведений |

9,2-10,0 |

4,5-20,1 |

|

γ-глобулины |

нет сведений |

9,3-12,4 |

нет сведений |

9,3-12,4 |

6,69-21,21 |

|

А/G |

нет сведений |

нет сведений |

нет сведений |

нет сведений |

1,08-2,4 |

|

Гиалуроновая кислота, г/л |

3,0 |

нет сведений |

2,75-2,85 |

2,75-3,00 |

не определено |

|

Уроновые кислоты, ммоль/л |

нет сведений |

нет сведений |

нет сведений |

нет сведений |

6,12 – 8,98 |

|

Сульфаты, (ммоль/л) / (г/л) |

нет сведений |

нет сведений |

нет сведений |

нет сведений |

8,2-6,4 / 0,79-1,57 |

|

Сиаловая кислота, (ммоль/л) / (г/л) |

нет сведений |

нет сведений |

нет сведений |

0,52-1,36 / 0,16-0,42 |

0,8-1,28 / 0,26-0,38 |

|

Гексозамины, (г/л) / (ммоль/л) |

нет сведений |

нет сведений |

нет сведений |

0,40-0,82 |

не определено / 0,054-0,094 |

|

Глюкоза, (г/л) / (ммоль/л) |

0,66 / 3,67 |

нет сведений |

0,63-0,99/3,5-5,5 |

0,67-1,21 / 3,7-6,7 |

не определено |

|

Мочевина, (ммоль/л) / (г/л) |

5,0-10,0 / 0,2-0,4 |

нет сведений |

нет сведений |

3,3-6,7 / 0,13-0,27 |

не определено |

|

Мочевая кислота, (ммоль/л) / (г/л) |

0,09 / 0,015 |

нет сведений |

нет сведений |

0,19-0,28 / 0,03-0,05 |

0,12 / 0,019 |

Микроскопические исследования синовии

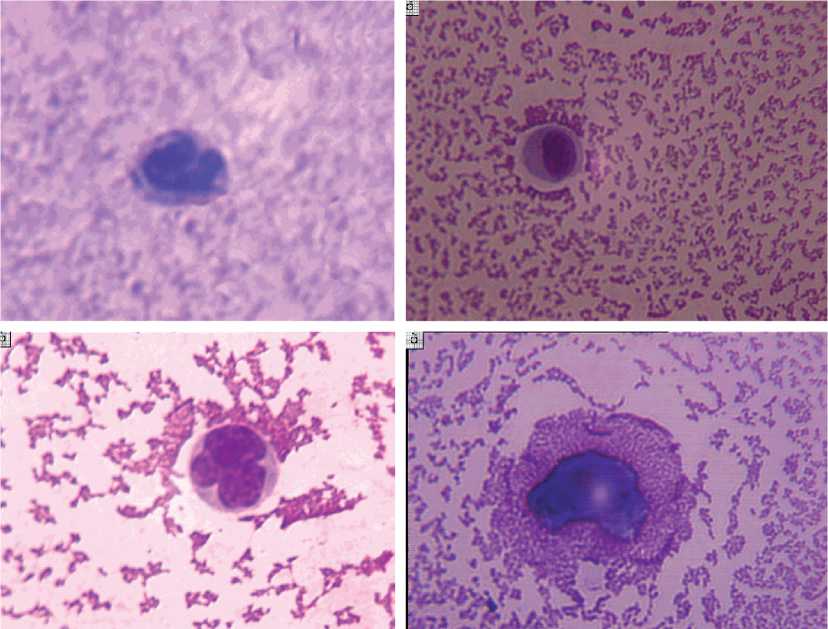

Чаще всего сводятся к подсчету синовиоцито-граммы и обнаружению кристаллов. Диагностическое значение при исследовании синовиальной жидкости имеют кристаллы пирофосфата кальция, гидроксиапатита кальция, урата натрия. Эти кристаллы могут быть выявлены при микроскопии нативного препарата в поляризованном свете и свидетельствуют о наличии артропатий [2]. Острый воспалительный процесс в суставе сопровождает -ся увеличением количества форменных элементов (моноциты, лимфоциты и др.), нейтрофилезом синовиальной жидкости. Морфология нейтрофилов, моноцитов, эритроцитов не отличается от таковой в периферической крови (рис. 1), 1-10% клеток нормальной синовиоцитограммы составляют недифференцированные клетки [2].

Изучение иммунологических показателей синовиальной жидкости

В современных литературных источниках [7] показано, что иммунологические показатели при суставной патологии изменяются более динамично и более выраженно в синовиальной жидкости, чем в сыворотке крови. Однако анализу результатов иммунологических исследований синовии до настоящего времени были посвящены единичные работы, в которых авторы уделяли внимание лишь отдельным показателям при той или иной нозологической форме [8, 9]. В ряде работ [10, 11] указывается возможность развития аутоиммунных реакций к составным компонентам соединительной ткани – хондроитинсульфату у больных суставной патологией. Представляется маловероятным, что аутоиммунные реакции являются причиной этих заболеваний. Скорее, они являются следствием сенсибилизирующего действия продуктов, образующихся при разрушении тканей сустава [12]. Однако определение иммунологических показателей синовиальной жидкости позволит более полно оценивать соотношение воспалительных и дегенеративных процессов при внутрисуставной патологии и определять адекватную тактику медикаментозной коррекции.

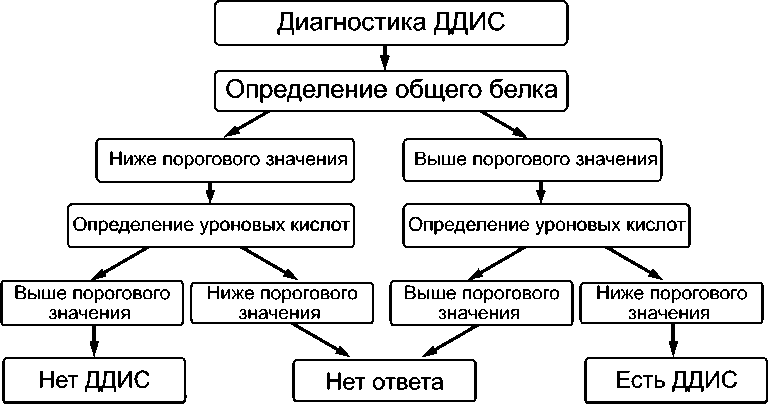

Биохимические исследования синовиальной жидкости

Анализируя данные многочисленных биохимических исследований остеоартрозных изменений в синовиальной жидкости, надо отметить большое их разнообразие и то, что высказанные предположения часто противоречат друг другу. Большинство исследований синовиальной жидкости говорит о том, что при развитии деструктивных процессов в суставах возрастает активность протеолитических ферментов и гликозаминогликангидролаз, снижается полимерность и уменьшается концентрация гиалуроновой кислоты [13, 14, 15], а реакцией на травму и воспаление является поступление в синовию белков острой фазы [16]. Проведенные нами собственные исследования показали, что для клинической практики наиболее информативным является определение в синовии показателей общего белка и уроновых кислот (рис. 2).

Рис. 1. Клетки синовиальной жидкости. Об. × 100, ок. × 10, окраска по Романовскому-Гимза: 1 –палочкоядерный нейтрофил; 2 – лимфоцит; 3 – клетка моноцитарного ряда; 4 – недифференцированная клетка

Рис. 2. Схема биохимического исследования синовиальной жидкости с целью клинико-лабораторной диагностики ранних стадий дегенеративно-дистрофических изменений суставов

Значительно ниже, чем в литературе, мы оцениваем концентрацию общего белка (ОБ) в синовии. Чаще всего используемые для определения концентрации ОБ методы – биуретовый и Лоури – отличаются разной степенью чувствительности и специфичности. Определение белка по Лоури отличается большей чувствительностью, но меньшей специфичностью, чем биуретовый метод. На наш взгляд, при низких концентрациях белка возможно использование не высокочувствительного, но высокоспецифичного метода. В ряде источников [20], также как и в нашей работе, был использован биуретовый метод.

[22]. В наших данных мы приводим количество уроновых кислот и гексозаминов после определения в нативной синовии, принимая во внимание то, что осадители гликозаминогликанов (ГАГ) не специфичны для их сульфатированных и не сульфатированных форм. О количестве сульфатированных ГАГ можно судить по концентрации сульфатной серы, хотя надо признать, что в настоящее время существуют более специфичный метод – колориметрическая реакция определения сульфатированных гликозаминогликанов с алциановым голубым [24].

Метаболические сдвиги минерального обмена, ведущие к развитию и прогрессированию дегенеративных и воспалительных процессов в суставах, исследователи синовиальной жидкости чаще всего связывают с образованием кристаллов [18]. К сожалению, в современной литературе очень незначительно освящен вопрос об электролитном со- ставе синовии при дегенеративно-дистрофических изменениях суставов, хотя остеоартроз - болезнь не только хрящей, а всех тканей синовиального сустава, в частности, субхондральной кости [2]. Кроме того, практически отсутствуют исследования роли перекисного окисления липидов в патогенезе суставных заболеваний. Изучение синовиальной жидкости пациентов с дегенеративно-дистрофическими и травматическими поражениями суставов требует исследования состояния минерального обмена, оксидантной и антиоксидантной системы.

Суммируя все сказанное, следует отметить, что ар-троцентез является инвазивной и, безусловно, травматичной для суставной среды процедурой. Однако при необходимости его проведения в качестве лечебной манипуляции необходимо использовать полученную синовиальную жидкость для диагностики с применением максимально информативных методов.