Перспективы юрского продуктивного комплекса Гыданской нефтегазоносной области по данным лабораторных исследований Гыданской скважины 130

Автор: Павленко Т.В.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений

Статья в выпуске: 2 т.17, 2018 года.

Бесплатный доступ

Перспективы юрского комплекса Гыданской нефтегазоносной области оцениваются геологами неоднозначно. Поэтому выделение зон развития перспективных резервуаров нефти и газа весьма актуально. В статье представлены результаты изучения юрских отложений в разрезе Гыданской скважины 130, выделены кол-лекторские толщи и флюидоупоры, дана их комплексная литолого-петрофизическая характеристика с учетом геохимических исследований пластовых флюидов.

Юрский комплекс, коллектор, флюидоупор, песчаник, алевролит, аргиллит

Короткий адрес: https://sciup.org/147244999

IDR: 147244999 | УДК: 552.12:550.83(571.1) | DOI: 10.17072/psu.geol.17.2.177

Текст научной статьи Перспективы юрского продуктивного комплекса Гыданской нефтегазоносной области по данным лабораторных исследований Гыданской скважины 130

Гыданская нефтегазоносная область – самая северная и труднодоступная область суши Западной Сибири. Освоение углеводородного потенциала области происходило замедленными темпами и ограниченными объемами геологоразведочных работ. В связи с этим накоплен сравнительно небольшой объем геологогеофизической, геохимической и другой информации о геологическом строении и нефтегазоносности недр этой области (Скоробогатов, Строганов, 2006).

В настоящее время в пределах Гыдан-ского полуострова открыто 12 месторождений углеводородного сырья. Основные запасы газа сосредоточены в кровле та-нопчинской свиты аптского возраста. Вторым по значимости и совокупным запасам является неокомский комплекс.

Одним из объектов поисковоразведочных работ на нефть и газ в Гы-данской нефтегазоносной области является юрский комплекс, с которым связано еще много вопросов в первую очередь с прогнозом полноты его разреза, области распространения коллекторских горизонтов, определением свойств резервуара.

Поэтому необходимо изучение особенностей размещения пород-коллекторов, полупокрышек (слабопроницаемых прослоев) и флюидоупоров в общей толще юрского продуктивного комплекса.

Общие сведения о геологическом строении и нефтегазоносности района

Гыданская скважина 130 расположена в Тазовском районе Ямало-Ненецкого ав-

тономного округа Тюменской области. В тектоническом отношении она расположена на севере Западно-Сибирской плиты в пределах Гыданского свода восточной части Ямало-Гыданской синеклизы. По нефтегазогеологическому районированию изучаемая территория относится к Гыдан-скому нефтегазоносному району (НГР), Гыданской нефтегазоносной области (НГО) Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции (НГП). Осадочный разрез, вскрытый скважиной, представлен терригенными отложениями от нижнеюрского до четвертичного возраста.

Согласно проекту, на строительство скважины, основные перспективы нефтегазоносности связываются с аптским комплексом отложений, второй по значимости доминант-комплекс – неокомский. Перспективы юрского комплекса отложений из-за малой изученности в пределах Гыданского полуострова спорны.

Петрофизическая характеристика юрского продуктивного комплекса

Юрский комплекс связан с нефтегазоносностью нижне-среднеюрских и верхнеюрских отложений, существенно отличающихся друг от друга по характеру нефтегазоносности (Курасов, 2015).

Стратиграфически нижнесреднеюрский комплекс охватывает отложения зимней, левинской, шараповской, китер-бютской, надояхской, лайдинской, вым-ской, леонтьевской и малышевской свит. Осадочные образования юры Гыданского полуострова формировались в морском бассейне и представлены четко чередующимися крупными толщами преимущественно песчано-алевритовых и глинистых образований.

В пределах Гыданского полуострова крупная залежь углеводородного сырья открыта на Геофизическом месторождении в отложениях малышевской свиты. Эффективная газонасыщенная толщина коллекторов составляет 6,0 м, среднее значение открытой пористости – 18 %. В результате опробования пласта Ю 2 получен фонтан газа дебитом 68,0 тыс. м3/сут.

Перспективы нефтегазоносности нижне-среднеюрского комплекса также подтверждены на сопредельных Гыдан-скому полуострову территориях, где при вскрытии отложений получены промышленные притоки нефти и газоконденсата на Бованенковском, Малоямальском, Но-вопортовском, Уренгойском, Юбилейном, Ямбургском и других месторождениях.

Пласты группы Ю (Ю 2 , Ю 3 , Ю 6 , Ю 7 , Ю 10 , Ю 12 ) на Бованенковском месторождении представлены переслаиванием песчаников, алевролитов и аргиллитов. Коллекторами являются песчаники и алевролиты, среднее значение открытой пористости – 14…15 %. Дебиты газа изменяются от 42 тыс. м3/сут на штуцере 10,0 мм до 222 тыс. м3/сут на штуцере 8,0 мм.

Среднеюрские отложения Малоямальского месторождения (пласты Ю 2-3 и Ю 4 ) представлены алевролитовоглинистыми разностями с прослоями песчаных пластов, среднее значение открытой пористости – 18 %. Дебиты газа изменяются от 14 тыс. м3/сут на штуцере 5,4 мм (пласт Ю 2-3 ) до 164 тыс. м3/сут на штуцере 14,5 мм (пласт Ю 4 ), дебиты конденсата – от 3 м3/сут на штуцере 10,0 мм до 19 м3/сут на штуцере 8,0 мм.

Среднее значение открытой пористости в пластах группы Ю (Ю 2-3 , Ю 12 ) Но-вопортовского месторождения равно 18 %, проницаемости – 24∙10-15 м2. Дебиты нефти изменяются от 0,76 м3/сут при динамическом уровне 1270 м до 288 м3/сут на штуцере 6 мм, газа сепарации – от 2,4 тыс. м3/сут на штуцере 4 мм до 175,53 тыс. м3/сут на штуцере 10 мм, стабильного конденсата – от 0,17 м3/сут на штуцере 8 мм до 38,18 м3/сут на штуцере 8 мм (Скоробогатов, Строганов, 2006).

Нижне-среднеюрский продуктивный комплекс в разрезе скважины Гыданская 130

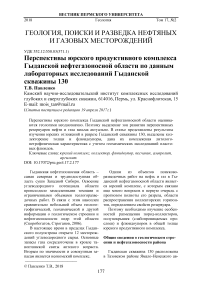

Отложения малышевской свиты (интервал 3763,08…3839,60 м) контролируются гольчихинским региональным флю-идоупором (рис.1). В толще свиты выделяются пласты ЮЯ2, ЮЯ3, ЮЯ4. Пласты- коллекторы чередуются с пластами с пониженными коллекторскими свойствами, выделяемыми как флюидоупоры (Добрынин и др., 1991; Дортман, 1992).

Пласт ЮЯ 2 (интервал 3763,08 … 3789,86 м) сложен переслаиванием песчаников полевошпатово-кварцевых, участками карбонатизированных, алевропесча-ников, алевролитов и аргиллитов.

Рис. 1. Сводный разрез гольчихинской и малышевской свит в разрезе Гыданской скважины

Песчаники, алевропесчаники и алевролиты характеризуются средними коллекторскими свойствами. Открытая пористость варьирует от 2,3 до 17,1 % (среднее значение 8,3 %), эффективная пористость изменяется от 0 до 10,7 % (среднее значение 3,9 %), газопроницаемость – 0,014 … 0,588∙10-15 м2. Аргиллиты и их переслаивание с алевролитами обладают низкими коллекторскими свойствами. Увеличение фильтрационных характеристик в породах данной литологии обусловлено развитием трещиноватости. В целом пласт по лабораторному изучению не может быть отне- сен к хорошему коллектору (Дортман, 1992; Кобранова, 1986). Однако такие фильтрационно-емкостные параметры для газонасыщенных коллекторов допустимы, что и подтверждается данными геофизических исследований скважин (ГИС) (Ле-ворсен, 1970; Хант, 1982).

Пласт ЮЯ2 интерпретируется как газонасыщенный коллектор. Проба газовоздушной смеси (ГВС) с глубины 3761,6 м оказалась аномально обогащенной метаном (62,5 %). Гомологов существенно меньше. Появление в буровом растворе метанового газа в таких концентрациях наводит на предположение о поступлении его из источника. По результатам изучения проб газов открытых пор были получены высокие значения содержания углеводородных газов (11,81…21,19 см3/кг). По результатам интерпретации объект был рекомендован для опробования с целью получения притока углеводородов (УВ), а также для уточнения характера насыщения пород в нижней части пласта (интервал 3780,4…3791,2 м).

Пласт-коллектор ЮЯ 3 (интервал 3801,38…3813,42 м) в основном представлен мелкозернистыми полевошпатово-кварцевыми песчаниками, переслаивающимися с песчанистыми алевролитами, реже с аргиллитами. Открытая пористость варьирует от 10,3 до 17,5 % (среднее значение равно 13,7 %), эффективная – от 2,1 до 13,1 % (среднее значение 5,1 %), газопроницаемость изменяется от 0,017 до 2,43∙10-15 м2 при среднегеометрическом значении 0,14∙10-15 м2). Породы в основном полупроницаемые, реже практически непроницаемые. В целом пласт является коллектором. По результатам изучения проб газов открытых пор были получены повышенные значения содержания углеводородных газов (5,49 см3/кг). По результатам интерпретации ГИС пласт преимущественно водонасыщенный. Для уточнения характера насыщения интервал 3806,0…3812,4 м рекомендован для испытаний.

Пласт ЮЯ 4 (интервал 3823,83 – 3839,60 м) сложен полевошпатовокварцевыми песчаниками, участками кар-бонатизированными, с редкими прослоями алевролитов и аргиллитов. Песчаноалевритовые породы характеризуются средними коллекторскими свойствами. Открытая пористость варьирует от 11,6 до 17,4 % (среднее значение 13,0 %), эффективная изменяется от 0,4 до 4,3 % (среднее значение 2 %), газопроницаемость – 0,013…4,27∙10-15 м2 при среднегеометрическом значении 0,068∙10-15 м2. В целом пласт не является коллектором из-за пониженных фильтрационных параметров.

По данным ГИС интерпретируется как водонасыщенный коллектор.

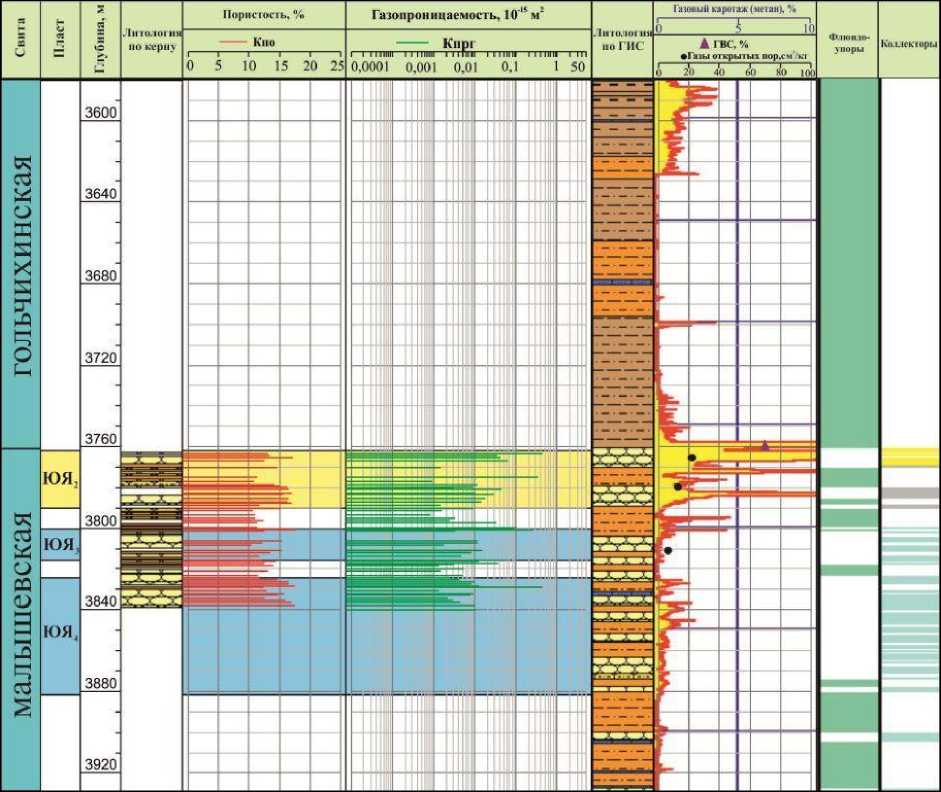

Отложения леонтьевской свиты (интервал 3975,65…4034,50 м) являются флюидоупором для вымской коллекторской толщи (рис. 2). Экранирующий комплекс представлен тонкоотмученными аргиллитами, реже алевритистыми аргиллитами. Породы свиты являются средне- и пониженно-пористыми. Плотные нетрещиноватые аргиллиты практически непроницаемы и характеризуются среднегеометрическим значением газопроницаемости, равным 0,0051∙10-15 м2. Большинство глинистых образований обладают весьма высокой экранирующей способностью (от 8,77 МПа до бесконечности) (Кобранова, 1986). С учетом большой мощности свиты (154 м) и хороших экранирующих способностей пород леонтьевский флюидоупор может рассматриваться как надежная покрышка для нижележащего вымского коллектора. По данным ГИС в разрезе свиты пласты-коллекторы отсутствуют.

Вымская толща (интервал 4107,30…4182,71 м) представлена неравномерным переслаиванием полевошпатово-кварцевых песчаников, алевролитов, тонкоотмученных алевритистых аргиллитов. В верхней части представленного керном разреза свиты изучена нижняя часть пласта ЮЯ7 (интервал 4107,30…4118,87 м). Открытая пористость пород колеблется от 3,5 до 15,8 % (среднее значение 7,7%), эффективная – от 0 до 3,9 (среднее значение 1,1 %), остаточная водонасышенность в среднем равна 88,2 %, а газопроницаемость – от 0,021 до 6,3∙10-15 м2. Незначительное повышение фильтрационно-емкостных параметров зафиксировано у разнозернистого неравномерно глинистого алевролита на глубине 4108,19 м. Пористость образца достигает 11,1 %, а газопроницаемость – 6,36∙10-15 м2. В целом пласт по данным лабораторного исследования не является коллектором, лишь единичные прослои относятся к полуколлекторам. По данным интерпретации ГИС характер насыщения пласта ЮЯ7 неясный, интервал 4095,4 … 4100,8 м был рекомендован для уточнения характера насыщения. По данным газового каротажа отмечается незначительное увеличение содержания метана

(до 1,8 % при фоне 0,3 %). В данном интервале керн изучен не был. По данным исследования ГВС с глубины 4082,7 м отмечается высокое значение метана (до 31,8 %).

Рис. 2. Сводный разрез леонтьевской и вымской свит в разрезе Гыданской скважины

В пластах ЮЯ 8 и ЮЯ 9 керн также не был изучен, по данным ГИС они интерпретируются как водонасыщенные коллекторы.

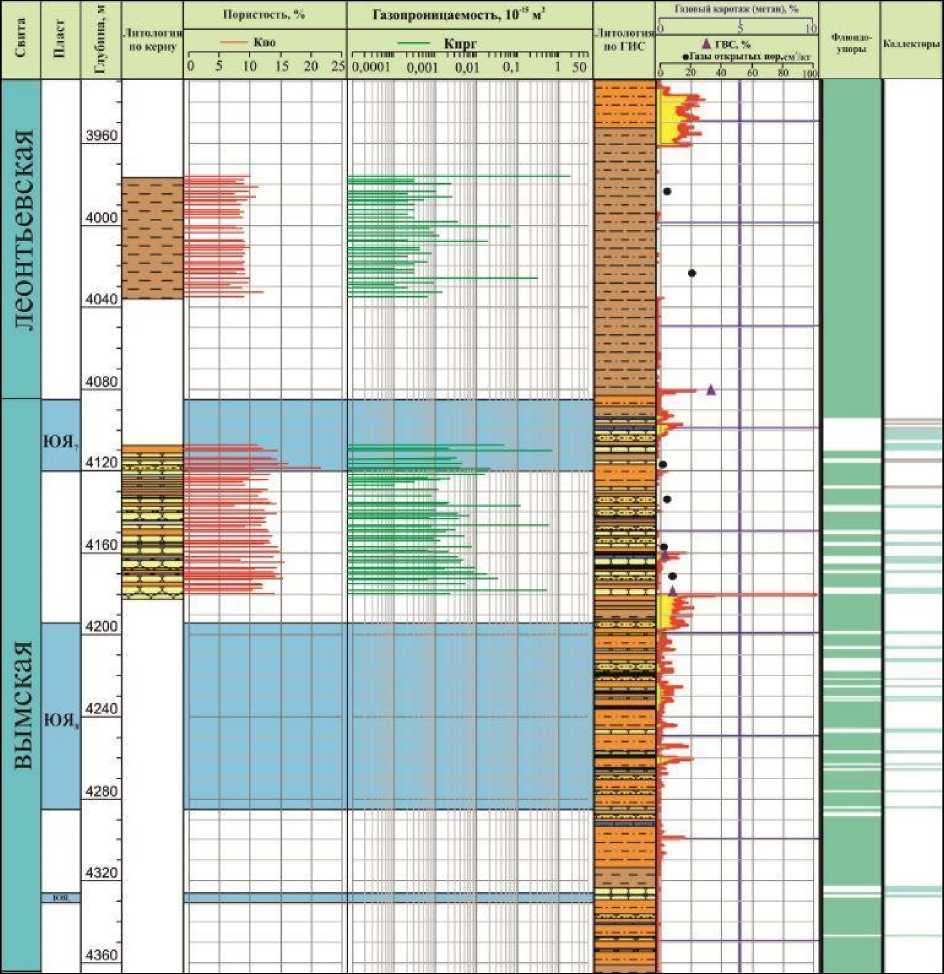

Отложения лайдинской свиты, являющиеся покрышкой для нижележащих отложений надояхской свиты, керном не представлены. Надояхская толща (интер- вал 4483,27 … 4522,53 м) сложена полевошпатово-кварцевыми мелкозернистыми песчаниками с редкими прослоями глинистого алевролита и аргиллита (рис. 3). Породы свиты пониженно- и среднепористые: пористость пород колеблется от 3,1 до 12,9 % (среднее значение 8 %), эффективная пористость изменяется от 0 до

-

5,3 % (среднее значение 0,6 %). По величине газопроницаемости отложения вмещающего комплекса преимущественно практически непроницаемые, их газопроницаемость варьирует от 0,004 до 6,39∙ 10-15 м2 при среднегеометрическом значении, равном 0,063∙10-15 м2. Повышенные значения характерны для терригенных образований с прослоями аргиллитов. Рост

величины газопроницаемости в таких породах обусловлен развитием в них трещин, простирающихся в направлении слоистости пород. В пределах надояхской свиты, изученной керном, продуктивных пластов не выделено. По данным ГИС в интервале 4465,0–4479,0 выделяется пласт ЮЯ 10 , определяемый как водонасыщенный, не представленный керном.

Рис. 3. Сводный разрез лайдинской и надояхской свит в разрезе Гыданской скважины

Отложения китербютской свиты керном не представлены. По данным ГИС в разрезе свиты преобладают глинистые породы, в толще свиты отмечаются небольшие прослои, выделяемые как водонасыщенные коллекторы.

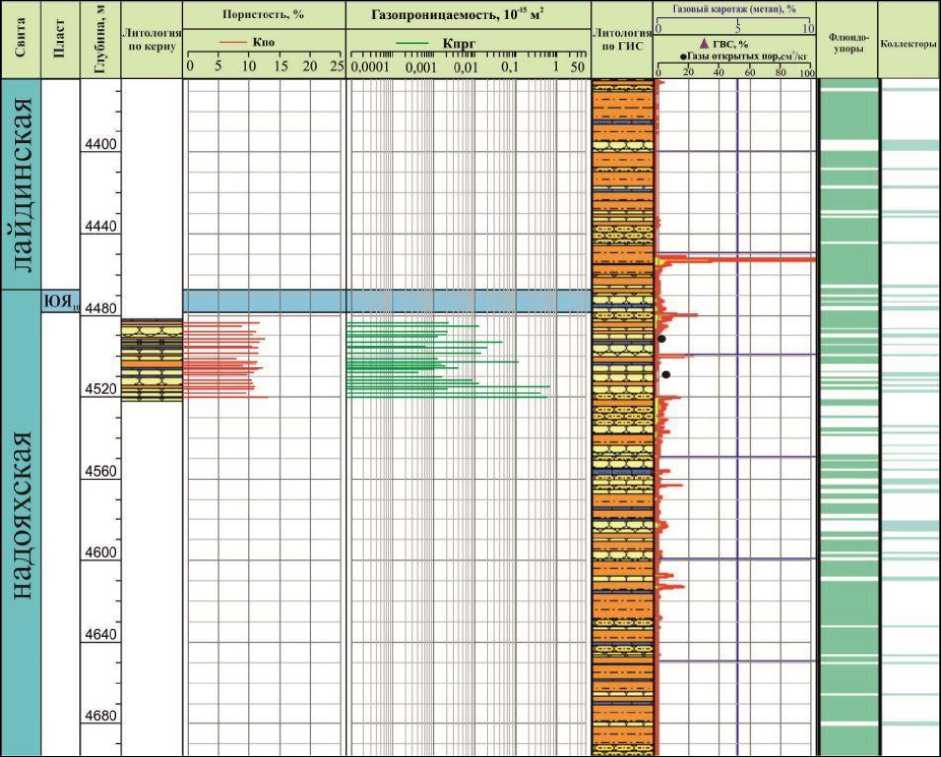

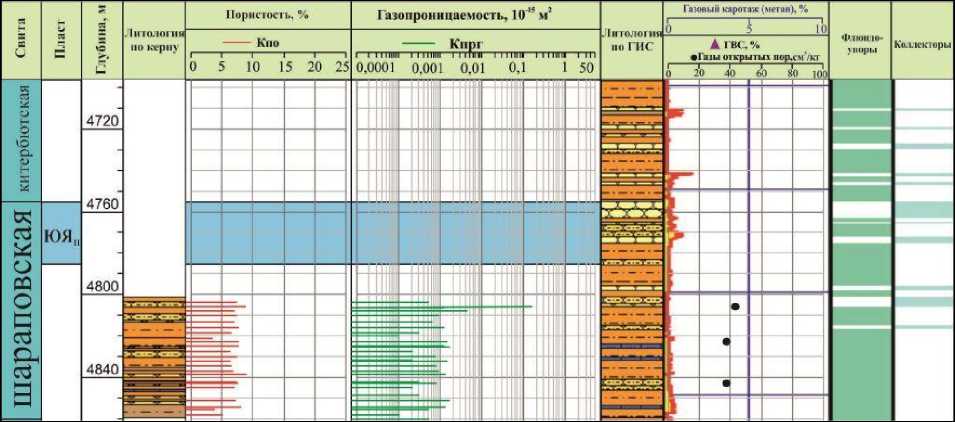

Шараповская толща (интервале 4483,27–4522,53 м) сложена аргиллитами, часто переслаивающимися с глинистыми алевролитами. Породы свиты пониженнопористые: пористость пород колеблется от 3,4 до 11,6 % при среднем значении 5,8 %, эффективная пористость в породах отсутствует, при этом величина остаточной водонасыщенности близка к 100 %. По величине газопроницаемости породы комплекса практически непроницаемые, их газопроницаемость варьирует от 0,001 до 0,043∙10-15 м2. Толща из-за низких фильтрационно-емкостных параметров не может быть отнесена к коллектору, продуктивных пластов в изученном интерва- ле также не выделяется. По ГИС в интервале 4756,0…4776,0 м залегает пласт ЮЯ11, он интерпретируется как водонасыщенный коллектор (рис. 4).

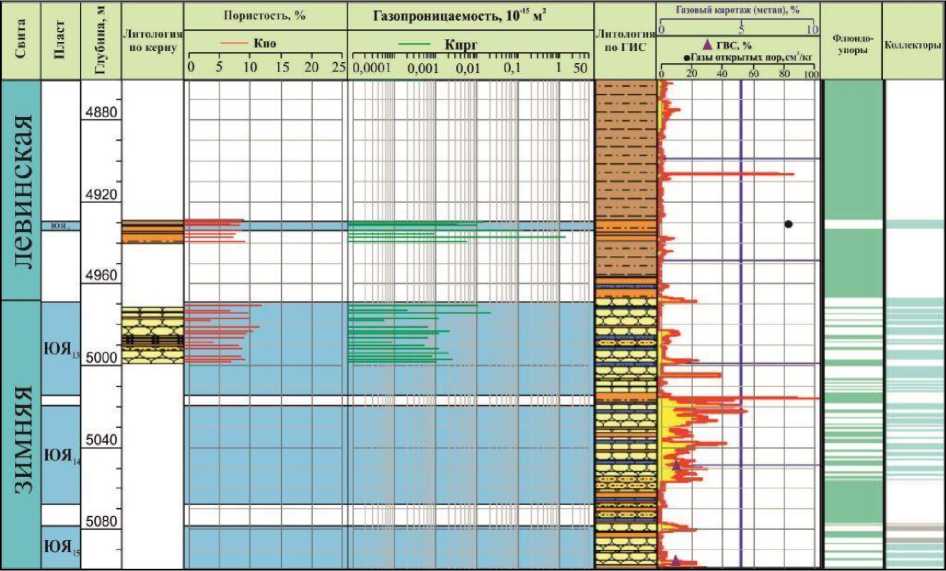

Левинская экранирующая толща (интервал 4928,76 … 4939,01 м), состоящая из переслаивания аргиллитов и глинистых алевролитов, контролирует зимний коллектор.

Рис. 4. Сводный разрез китербютской и шараповской свит в разрезе Гыданской скважины

Толща характеризуется низкой открытой пористостью с интервалом значений 3,0…9,0 % (среднее значение 5,1 %), эффективная пористость отсутствует, остаточная водонасыщенность 100 %. Фильтрационные свойства значительно варьируют (0,032 … 13,6∙10-15 м2). Повышенные значения объясняются трещиноватостью пород, которая в свою очередь снижает экранирующие способности флюидоупора. В толще свиты выделяется пласт ЮЯ 12 (интервал 4930,38 … 4935,64 м), сложенный алевролитами с редкими прослоями аргиллитов. Вмещающий пласт характеризуется низкими и пониженными коллекторскими свойствами (среднее значение открытой пористости 4,6 %), как и весь разрез свиты. По результатам изучения проб газов открытых пор были получены аномально высокие значения содержания углеводородных газов (82,08 см3/кг). Однако по результатам интерпретации ГИС пласт преимущественно водонасыщенный, поэтому рекомендовано опробование с целью изучения характера насыщения (рис. 5).

Зимняя вмещающая толща (интервал 4970,59 … 4997,78 м) представлена неравномерным переслаиванием мелкозернистых песчаников, алевропесчаников и алевролитов. Представленный керном разрез свиты сложен породами пласта ЮЯ 13 . Породы пласта пониженно-пористые, открытая пористость составляет 2,9 … 11,7 % (среднее значение 6,5 %), эффективная пористость лишь в некоторых образцах достигает 1 % при значениях остаточной водонасыщенности, стремящихся к 100 %. Породы практически непроницаемые (газопроницаемость от 0,001 до 0,205∙10-15 м2). Изученный пласт из-за низких фильтрационно-емкостных параметров не является коллектором. По данным ГИС предположительно водонасыщенный.

Также по данным ГИС в разрезе свиты выделяются продуктивные пласты ЮЯ14 и ЮЯ15, предположительно водонасыщенные, керном не представленные. Пласты-коллекторы сложены чередованием алевролитов, алевропесчаников и песчаников. Пласты ЮЯ13, ЮЯ14 и ЮЯ15 рекомендованы на испытания с целью уточ- нения характера насыщения. По данным исследования ГВС из пласта ЮЯ14 (интервал 5056,0 … 5115,0 м) отмечается незначительное присутствие углеводородных компонентов (4,7 … 8,4 %).

Таким образом, в разрезе Гыданской скважины в нижне-среднеюрском комплексе наиболее перспективен пласт ЮЯ 2 . Именно он рекомендован для дальнейшего опробования с целью получения притока углеводородных газов.

Рис. 5. Сводный разрез левинской и зимней свит в разрезе Гыданской скважины

Подтверждение нефтегазоносности нижне-среднеюрского комплекса на месторождениях в северной части ЗападноСибирской НГП свидетельствует о высокой региональной перспективности нижне-среднеюрского НГК в целом, что в свою очередь подтверждается наличием газонасыщенного коллектора в разрезе скважины Гыданская 130. Таким образом, нижне-среднеюрский комплекс можно считать перспективным.

Верхнеюрский НГК выделяется в объеме гольчихинской свиты. Верхнеюрские отложения вскрыты на Тота-Яхинском, Штормовом и Утреннем месторождениях. Разрезы представлены глинистыми осадками, выявление промышленных залежей углеводородов в их составе маловероятно.

В разрезе Гыданской скважины 130 верхнеюрский продуктивный комплекс керном не представлен. Свита по резуль- татам интерпретации ГИС сложена глинистыми породами. Пласты-коллекторы отсутствуют. В составе гольчихинской свиты в интервале 3582 … 3619 м выделен баженовский горизонт, являющийся региональной нефтематеринской свитой с высоким остаточным генерационным потенциалом (S2 = 39,7–61,8 мг/г). (Леворсен, 1970; Хант, 1982) Нижезалегающие породы гольчихинской свиты характеризуются преимущественно бедным остаточным генерационным потенциалом.

Таким образом, промышленные скопления в основном не ожидаются, поэтому верхнеюрский комплекс малоперспективен.

Заключение

Нефтегазоносные комплексы рассматриваются как природные системы, обладающие различными способностями прежде всего аккумулировать углеводороды, а иногда и генерировать их. Комплексы состоят из главных элементов: порода-коллектор, слагающая природный резервуар, порода-флюидоупор и (не всегда) нефтегазо-материнская порода.

Комплексы, обладая определенными индивидуальными чертами, тем не менее взаимодействуют и оказывают сильное влияние друг на друга, т. к. они являются частями единого бассейна (Баженова, Бурлин, 2000).

В данной работе представлены общие сведения о геологическом строении и нефтегазоносности района Гыданской скважины 130, рассмотрен юрский продуктивный комплекс в разрезе скважины и дана его комплексная характеристика по данным петрофизических исследований с учетом материалов интерпретации ГИС и результатов исследования газовоздушных смесей. В итоге выбран наиболее перспективный пласт для опробования с целью дальнейшего поиска промышленных скоплений УВ.

В ходе выполнения работы были получены следующие геологические результаты:

-

1. Юрский продуктивный комплекс представлен чередующимися толщами песчано-алевритовых и глинистых образований. Фильтрационно-емкостные параметры коллекторских пластов значительно варьируют. Большинство выделяемых пластов не обладают высокими коллекторскими свойствами. Только ряд пластов выделяется в качестве хорошего коллектора. Экранирующие свойства региональных покрышек оцениваются как достаточно надежные для улавливания и сохранения флюидов.

-

2. Юрский продуктивный комплекс в целом перспективен для поисков промышленных скоплений УВ. Наиболее перспективна малышевская свита нижнесреднеюрского подкомплекса (пласты ЮЯ 2 , ЮЯ 3 ). Пласт ЮЯ 2 рекомендован для

-

3. Подтверждение нефтегазоносности нижне-среднеюрского комплекса на месторождениях в северной части ЗападноСибирской НГП, а также полученные данные газовых исследований скважины Гыданская 130 свидетельствуют о том, что комплекс на территории Гыданской нефтегазоносной области является преимущественно газоносным (а возможно, и исключительно газоносным).

испытания с целью получения притоков УВ. Также рекомендованы к опробованию для уточнения характера насыщения пласт ЮЯ 7 вымской свиты и пласт ЮЯ 12 левинской свиты. Перспективы пластов зимней свиты не ясны, необходимы дополнительные исследования.

Список литературы Перспективы юрского продуктивного комплекса Гыданской нефтегазоносной области по данным лабораторных исследований Гыданской скважины 130

- Баженова О.К., Бурлин Ю.К. и др. Геология и геохимия нефти и газа. М.: Изд-во МГУ, 2000. 384 с

- Добрынин В.М., Вендельштейн Б.Ю., Кожевников Д.А. Петрофизика. М.: Недра, 1991. 368 с

- Дортман Н.Б. Петрофизика. Справочник: в трех книгах. Книга первая. Горные породы и полезные ископаемые. М.: Недра, 1992. 391 с

- Кобранова В. Н. Петрофизика. М.: Недра, 1986. 392 с

- Курасов И.А. Условия формирования и перспективы нефтегазоносности юрских отложений северной части Западной Сибири и прилегающей акватории Карского моря: ав-тореф. дис. М.: Изд-во МГУ, 2015. 136 с

- Леворсен А. Геология нефти и газа / пер. с англ. И.Т. Дубовского, М.Ш. Моделевского и Г.Ф. Ульмишека. М.: Мир, 1970. 640 с

- Скоробогатов В.А., Строганов Л.В. Гыдан: геологическое строение, ресурсы углеводородов, будущее.... М.: ООО «Недра-Бизнес-центр», 2006. 261 с

- Справочник по геологии нефти и газа / под ред. Н.А. Еременко. М.: Недра, 1984. 480 с

- Хант Дж. Геохимия и геология нефти и газа / пер. с англ. А.И. Конюхова, Г.В. Семерниковой и В.В. Чернышева. М.: Мир, 1982. 704 с