Перспективы нефтегазоносности кембрийских барьерных рифовых систем Сибирской платформы в свете новых геолого-геофизических данных

Автор: Масленников М.А., Сухов С.С., Соболев П.Н., Наумова Е.Г., Процко А.Н., Ракитина И.В., Константинова О.Л.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Перспективы нефтегазоносности и результаты ГРР

Статья в выпуске: 4, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены история изучения, особенности геологического строения и предпосылки нефтегазоносности барьерных рифовых систем кембрия Сибирской платформы. По результатам геолого-разведочных работ последних лет уточнено геологическое строение рифовых систем и прилегающих фациальных зон, установлены потенциальные типы ловушек углеводородов, оценены локализованные ресурсы нефти и газа. Сделан вывод о необходимости продолжения геолого-разведочных работ, в том числе бурения как в пределах барьерной рифовой системы, так и в пределах бассейновой части разреза

Барьерная рифовая система, кембрий, сибирская платформа, нефть, газ, перспективы нефтегазоносности, геологоразведочные работы, ресурсы, ловушки углеводородов

Короткий адрес: https://sciup.org/14128837

IDR: 14128837 | УДК: 550.8:551.24 | DOI: 10.31087/0016-7894-2021-4-29-50

Текст научной статьи Перспективы нефтегазоносности кембрийских барьерных рифовых систем Сибирской платформы в свете новых геолого-геофизических данных

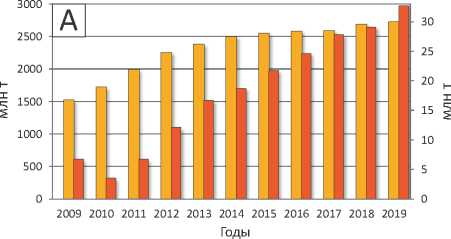

Отложения кембрия широко распространены на территории Сибирской платформы и нефтегазоносны в пределах Лено-Тунгусской нефтегазоносной провинции (НГП). Месторождения нефти и газа Лено-Тунгусской НГП открыты в подсолевых отложениях рифея, венда и раннего кембрия. Соленосно-карбонатные толщи раннего и среднего кембрия являются надежным экраном и способствовали сохранению древнейших залежей УВ. Несмотря на то, что основные залежи нефти и газа на территории Лено-Тунгусской провинции были открыты в 1970- е и 1980-е гг., их активное освоение началось лишь с 2008 г. в связи с запуском нефтепроводной системы Восточная Сибирь — Тихий океан. За последние 10 лет объемы добычи нефти увеличились с 5 до 32 млн т в год и произошел прирост извлекаемых запасов нефти с 1 до 1,5 млрд т (рис. 1), при этом основные запасы сосредоточены в отложениях венда и рифея. В результате в недропользование на сегодняшний день вовлечены территории, в основном прилегающие к открытым месторождениям нефти и газа. Согласно официальной количественной оценке ресурсов нефти и газа, выполненной в АО «СНИИГГиМС» по состоянию на 01.01.2009 г.,

Рис. 1. Изменение запасов и объемов добычи нефти (А) и распределение запасов и ресурсов нефти (В) Лено-Тунгусской НГП

Fig. 1. Changes in oil reserves and production (А) and distribution of oil reserves and resources (В) in Lena-Tungussky Petroleum Province

1 ■ 2 ■ 3 ■ 4

1 — извлекаемые запасы категорий A + B + C1 + С2; 2 — добыча; 3 — извлекаемые ресурсы; 4 — извлекаемые запасы

1 — recoverable reserves of A + B + C1 + С2 categories; 2 — production; 3 — recoverable resources; 4 — recoverable reserves наибольшим потенциалом для прироста запасов нефти обладают отложения кембрия (около 3 млрд т извлекаемых ресурсов). Одним из наиболее перспективных объектов для поисков является кембрийская барьерная рифовая система, которая выгодно расположена с точки зрения дальнейшего лицензирования территорий Лено-Тунгусской НГП и Республики Саха (Якутия), так как она практически прилегает с севера к распределенному фонду недр (рис. 2).

История изучения рифовых систем кембрия

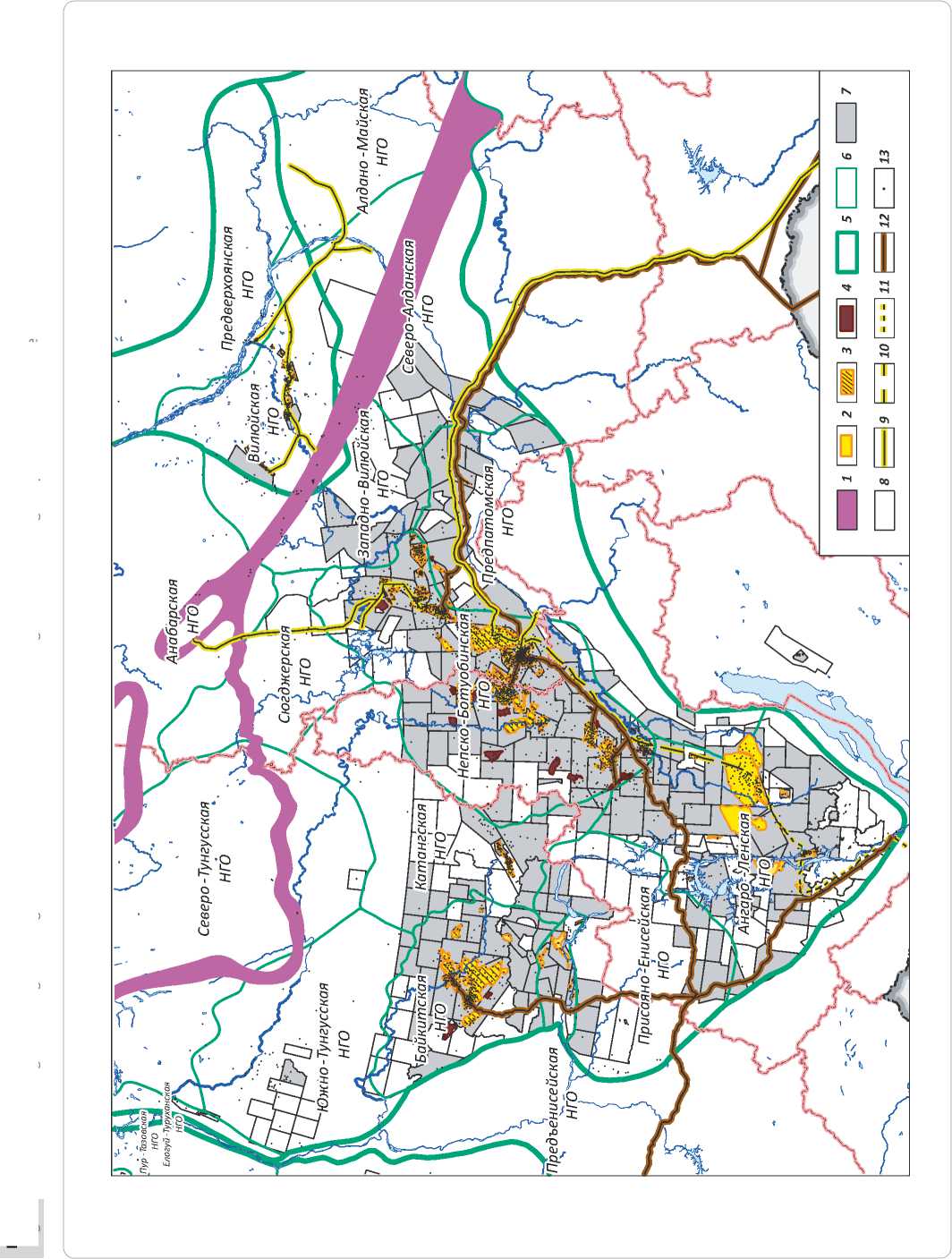

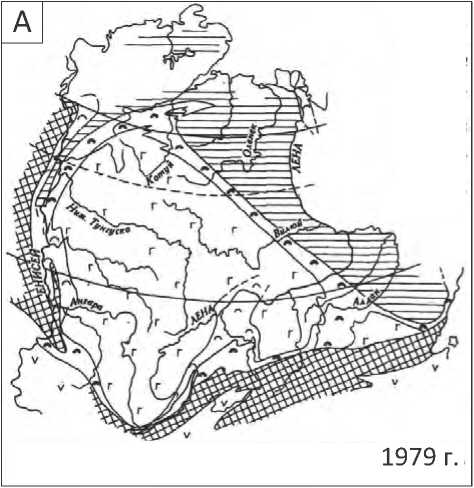

Термин «рифовые известняки» по отношению к кембрийским отложениям Сибирской платформы стал использоваться с 1940-х гг. Но и до этого многие геологи отмечали структурно-текстурное сходство этих отложений на востоке Алданской антеклизы с более молодыми рифовыми образованиями, в том числе с нефтегазоносными Волго-Уральской области. К концу 1960-х – началу 1970-х гг. стало очевидным, что на Сибирской платформе на нижне- и среднекембрийском уровнях на большой территории развито органогенное осадконакопление, но приурочено оно лишь к узкой протяженной «переходной» зоне, или так называемому Анабаро-Синскому фациальному региону, разделяющему эту структуру диагонально почти пополам и разграничивающему два гигантских фациальных региона: Турухано-Иркутско-Олек-минский — на юго-западе и Юдомо-Оленекский — на востоке (рис. 3 А). Первый из них характеризуется преобладанием соле- и сульфатосодержащих доломитовых отложений и редкой эндемичной фауной, второй — сероцветными и пестроцветными глинисто-известняковыми, в том числе черносланцевыми отложениями с многочисленными фаунистическими остатками.

Хотя такое фациальное районирование кембрийских отложений стало общепризнанным, его палеогеографические и палеобатиметрические интерпретации у разных специалистов различались до диаметрально противоположных и до сих пор дискутируются. По мнению подавляющего большинства исследователей прошлого века, нижне- и среднекембрийские органогенные постройки никак нельзя называть настоящими рифами, тем более барьерными рифовыми системами, так как в раннем палеозое еще не было каркасных рифостроителей. К тому же многие десятилетия представлялось, что Сибирская платформа повсеместно была покрыта мелководным морем («глубоководные» его зоны оценивались в 100–200 м) и органогенные сооружения не создавали выраженного подводного рельефа и не имели соответствующей рифам морфологической и структурной дифференциации.

Принципиально иные представления о глубинности морей востока Сибирской платформы, о природе и морфологии «переходной» зоны были изложены в 1969 г. М.М. Грачевским и соавторами в монографии «Корреляция разнофациальных толщ при поисках нефти и газа». В ней, с привлечением целого ряда критериев, обосновывалось наличие в раннем и среднем кембрии на месте Вилюйской синеклизы и прилегающих к ней территорий открытого морского глубоководного (некомпенсированного) бассейна. Археоциато-водорослевый комплекс, по мнению М.М. Грачевского, приурочен к окраине шельфа или борту некомпенсированного бассейна (топографической депрессии) глубиной до многих сотен метров. Доказывалось, что на границе шельфа и топографической депрессии создавались условия для формирования мощных барьерных рифов, одновозрастных и смежных нефтепроизводящим доманикоидным отложениям (названным позже куонамским комплексом), и эти рифы — высокоперспективный объект для обнаружения крупных залежей УВ. На основе идей М.М. Грачевского геологи СНИИГГиМСа разработали принципиальную фациальную модель ранне-среднекембрийских отложений Сибирской платформы (см. рис. 3 С).

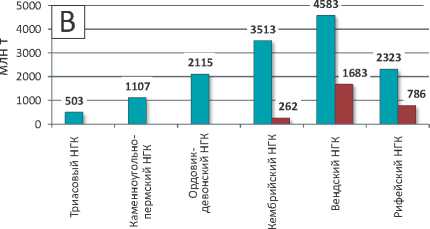

Рис. 2. Схема лицензирования нефтегазоносных недр центральных и южных районов Лено-Тунгусской НГП

Fig. 2. Scheme of licensing of oil and gas bearing subsoil areas in central and southern regions of Lena-Tungussky Petroleum Province

Усл. обозначения к рис. 2

Legend for fig. 2

1 — кембрийская барьерная рифовая система; месторождения ( 2 – 4 ): 2 — газовые и газоконденсатные, 3 — нефтегазовые, газонефтяные, нефтегазоконденсатные, 4 — нефтяные; нефтегазогеологическое районирование ( 5 , 6 ): 5 — НГП, 6 — НГО; участки недр ( 7 , 8 ): 7 — распределенного фонда, 8 — нераспределенного фонда; газопроводы ( 9 – 11 ): 9 — действующий, 10 — строящийся, 11 — проектируемый; 12 — действующий нефтепровод; 13 — скважины глубокого бурения

-

1 — Cambrian barrier reef system; fields ( 2 – 4 ): 2 — gas and gas condensate, 3 — oil and gas, gas and oil, oil, gas, and condensate, 4 — oil; geopetroleum zoning ( 5 , 6 ): 5 — Petroleum Province, 6 — Petroleum Area; subsoil areas ( 7 , 8 ): 7 — allocated funds, 8 — unallocated funds; gas mains ( 9 – 11 ): 9 — operating, 10 — under construction, 11 — planned; 12 — operating oil pipeline; 13 — deep wells

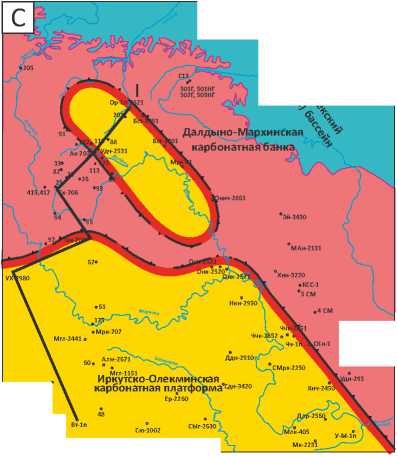

Рис. 3. Фациальное районирование отложений кембрия Сибирской платформы

Fig. 3. Facies zoning of Cambrian series in the Siberian Platform

C

Западно-Якутская барьерно-рифовая система

Юдомо-Оленекский (Куонамский)

Иркутско-Олекминская

Уровень

~

ЕЕ 1 Ш 2 3 ЕЕ 4 v v ] 56ЕЕ 7 ЕЕ 8 ЕЕ 9

A — схема распространения рифовых комплексов на территории Сибирской платформы по состоянию на 1979 г. (ленский и амгинский века) [1], B — схема фациального районирования по состоянию на 2016 г. [2], С — принципиальная модель формирования ранне-среднекембрийских отложений Сибирской платформы

-

1 — солеродный бассейн; 2 — область распространения отложений доманикового типа; 3 — рифовые системы барьерного типа; 4 — зоны распространения рифогенных отложений на отмелях и банках; 5 — область формирования рифогенных сооружений геосинклинального типа; 6 — область развития суши островного характера; фациальные регионы ( 7 – 9 ): 7 — Туру-хано-Иркутско-Олекминский, 8 — Анабаро-Синский, 9 — Юдомо-Оленекский.

Свиты: mtg — метегерская, ich — ичерская, chr — чарская, ol — олекминская, kn — куонамская, ud — удачнинская

Усл. обозначения к рис. 3

Legend for fig. 3

A — scheme of reef series occurrence within the Siberian Platform as on 1979 (Lensky and Amginsky stages) [1], B — scheme of facies zoning as on 2016 [2], С — conceptual model of early-Middle Cambrian deposits formation in the Siberian Platform

1 — salt basin; 2 — area of the Domanik-type deposits occurrence; 3 — barrier-type reef systems; 4 — zones of reef deposits occurrence in sand flats and banks; 5 — area of geosyncline-type reef buildups formation; 6 — area of island-type terrain development; facies regions ( 7 – 9 ): 7 — Turukhano-Irkutsky-Olekminsky, 8 — Anabaro-Sinsky, 9 — Yudomo-Oleneksky.

Formations: mtg — Metegersky, ich — Ichersky, chr — Charsky, ol — Olekminsky , kn — Kuonamsky, ud — Udachninsky

За последующие четыре с лишним десятилетия, благодаря усилиям специалистов многих организаций, знания о стратиграфии, литологии, палеогеографии кембрия значительно расширились, целый ряд спорных вопросов разрешился. Основная заслуга в развитии этого процесса и дальнейшего совершенствования модели строения кембрийских рифовых образований принадлежит коллективу стратиграфов СНИИГГиМСа, которым в 1970–1990-е гг. руководили В.Е. Савицкий и В.А. Асташкин. В.Е. Савицкий смог не только отказаться от разрабатывавшейся им модели и господствовавших в то время представлений, принять прогрессивные идеи М.М. Грачевского, но и организовать широкие комплексные исследования всего фациального спектра кембрийских отложений для выяснения особенностей строения и перспектив нефтегазоносности рифовых образований. Эти работы, объединившие в общей программе коллективы научных и производственных организаций, развернулись с 1974 г. В них на протяжении почти двух десятилетий эффективно сочетались детальные научные исследования естественных обнажений, скважинных материалов, данных сейсмического профилирования, анализ разработок зарубежных специалистов, а также оперативный анализ поступавших данных и регионально-прогнозные построения. Исследования, проведенные в СНИИГГиМСе, в секторе рифовых систем палеозоя Сибирской платформы, показали, что нижне-среднекембрийские образования Анаба-ро-Синского фациального региона, которые содержат органогенные постройки, пересекающие в плане западный и южный борта Вилюйской гемисинеклизы и выходящие на поверхность на северном склоне Алданской антеклизы и на южном склоне Анабарской антеклизы, действительно представляют собой крупнейшую в Северной Азии и одну из древнейших на Земле гигантскую барьерно-рифовую систему. Данные, полученные в результате изучения обнажений и проведения глубинных исследований, подтвердили, что законы карбонатного осадконакопления и ри-фообразования в полной мере распространяются и на кембрийские отложения Сибирской платформы [1–11].

Со второй половины 1980-х гг. геолого-разведочные и научно-исследовательские работы были в основном ориентированы на поиски залежей нефти и газа в подсолевом комплексе отложений в связи с

открытием в нем залежей нефти и газа, что явилось сдерживающим фактором для детального изучения рифовых образований на территории Западной Якутии в эти годы.

Последующими, уже с 2000-х гг., исследованиями было отчетливо показана тесная связь локализации рифовых образований с палеогеографической и морфологической структурой палеобассейнов, с динамикой формирования и заполнения их осадкоемкого пространства; обособлено несколько карбонатных платформ и банок со специфическим внутренним строением и рифовым обрамлением (Иркутско-Олекминская, Туруханская, Анабаро-Ленская, Ко-туйская или Котуй-Анабарская, Далдыно-Мархин-ская, Игарская); доказано существование Хантайско-Оленекского бассейна с рифовыми бортами [12–14], продолжающего Юдомо-Оленекский бассейн на северо-востоке Тунгусской синеклизы (рис. 4 А).

Особенности геологического строения рифовых систем кембрия

Барьерная рифовая система протягивается в виде сравнительно узкой (менее 100 км) полосы в северо-западном направлении от среднего течения р. Алдан через pеки Лену, Вилюй, Марху и далее на северо-запад, к междуречью Сухарихи и Курейки (см. рис. 3 С). Эта система, названная Западно-Якутской, формировалась во второй половине раннего и в первой половине среднего кембрия на границе окраины закрытого шельфа и глубоководного некомпенсированного Куонамского, или Юдомо-Оленекского, бассейна. Она имеет все характерные для подобных образований элементы — предрифовые дебрисные склоны, рифовое ядро, зарифовые песчано-ооидные отмели; ее суммарная мощность достигает 1000 м. Во второй половине среднего кембрия происходили активизация источников сноса и изменение осадочных систем, в результате осадкоемкое пространство Куонамского бассейна стало активно заполняться глинисто-карбонатными осадками, а нижне-среднекембрийская барьерно-рифовая система начала лате-рально надстраиваться асинхронным рифовым телом рампового типа, которое проградационно смещалось на расстояние до сотен километров (см. рис. 4 В, С). Сформированные органогенные постройки названы чукукскими (чукукская, танхайская, усть-мильская, баппагайская, кербинская и другие свиты).

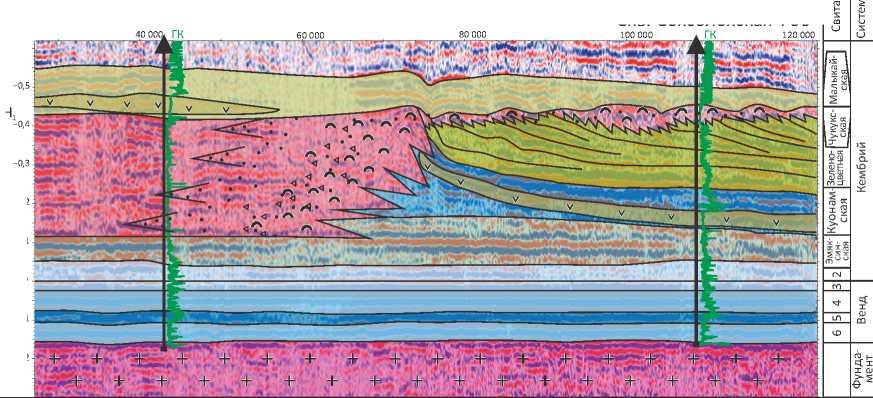

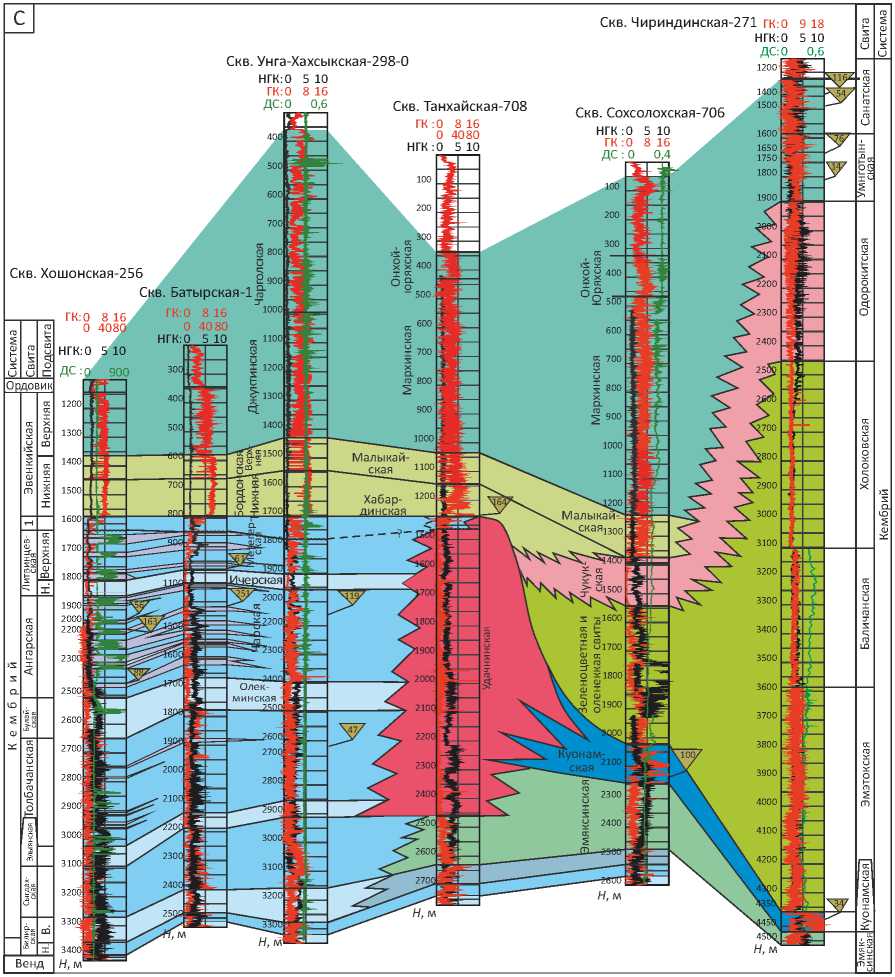

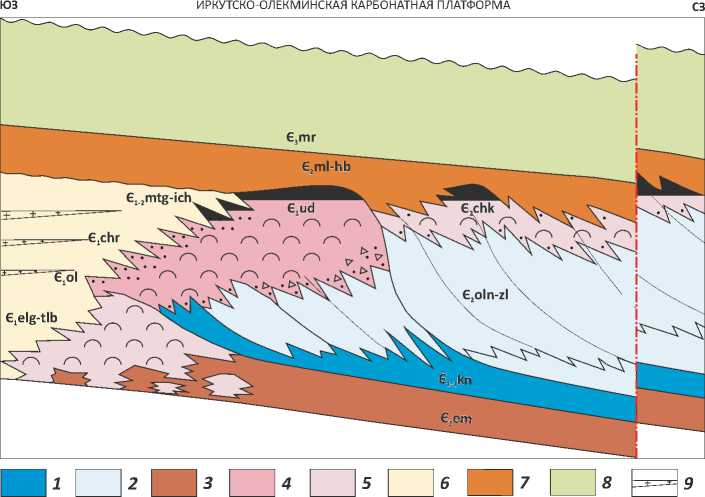

Рис. 4. Геологическое строение барьерно-рифовой системы в зоне сочленения Курейской синеклизы и Сюгджерской седловины ([15] с изменениями)

Fig. 4. Geological structure of barrier-reef system in the zone of Kureisky syneclise and Syugdzhersky saddle joint (modified from [15])

B

V1 V 0,1 Ф

0,2

Скв. Танхайская-708

Скв. Сохсолохская-706

-0,6

Уа Б

-0,1

-0,2

ГК

80 000

100 000

120 000

60 000

-0

+ +

40 000 ГК

-0

-0,5

" 1 •

Al_LAiL^AlV

[Я 1 И 2 И з Ор-^ 4 B9 5 =6 □? □» [Ш^ з Е310

I I 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23

А — типы разрезов нижнего – среднего кембрия и положение изученных предполагаемых рифогенных барьеров севера Сибирской платформы, B — сейсмогеологический разрез по профилю 10.08.13, C — корреляционная схема по линии скважин Хошонская-256 – Чириндинская-271.

13 — глубокой внутришельфовой лагуны с галогенной седиментацией, 14 — рифово-отмельного (небарьерного) пояса карбонатного рампа, 15 — барьерно-рифовой окраины шельфа, зарифовых отмелей и предрифовых склонов, 16 — открытого флишевого бассейна, 17 — внутришельфовой лагуны с глинисто-сульфатно-карбонатной седиментацией, 18 — мелководного шельфа с карбонатной седиментацией, 19 — открытого шельфа с некомпенсированным осадконакоплением, 20 — открытого шельфа с карбонатно-глинистой седиментацией, 21 — открытого карбонатного шельфа или рампа, 22 — приливно-отливная равнина или литоральный шельф; 23 — интрузии.

Свиты: 1 — хабардинская + малыкайская, 2 — билирская, 3 — юряхская, 4 — кудулахская, 5 — успунская, 6 — бюкская

А — types of Lower-Middle Cambrian sections and position of the studied supposed reef barriers in the north of the Siberian Platform, B — geoseismic section along 10.08.13 Line, C — correlation chart along the wells Khoshonsky-256 – Chirindinsky-271.

1 — Siberian Platform western boundary; 2 — structural elements (Krinin V.A., 2001; Starosel’tsev V.S., 2005): а — super-order, b — I-st order; 3 — normal and regional geophysical survey lines; 4 — deep wells; 5 — boundaries of facies zones: а — reliable, b — supposed; 6 — carbonate zones (platforms): Кс — Kostinsky (Toyonsky-Amginsky time), Кн — Kyndinsky, ДМ — Daldyno-Markhinsky bank, ИО — Irkutsky-Olekminsky (Atdabano-Amginsky time); 7 — Tynepsky zone of decompensation (Toyonsky-Amginsky time);

Усл. обозначения к рис. 4, окончание

Legend for fig. 4, end

8 — decompensation territories: Khantaisky-Oleneksky basin; 9 — reef barriers: ТД — Tanachi-Del’tulinsky, ЗЯ — West Yakutsky; 10 — administrative boundaries of RF constituent entities; 11 — line of correlation profile; facies ( 12 – 22 ): 12 — subaerial salt plain (sebkha), 13 — deep intrashelf lagoon with halogenic sedimentation, 14 — reef-bar (non-barrier) belt of carbonate ramp, 15 — barrierreef shelf margin, backreef bars and reef-front slopes, 16 — open flysch basin, 17 — intrashelf lagoon with shale-sulfate-carbonate sedimentation, 18 — shallow-water shelf with carbonate sedimentation, 19 — open shelf with decompensated sedimentation, 20 — pen shelf with carbonate-shale sedimentation, 21 — open carbonate shelf or ramp, 22 — tidal plain or littoral shelf; 23 — intrusions.

Formations: 1 — Khabardinsky + Malykaisky, 2 — Bilirsky, 3 — Yuryakhsky, 4 — Kudulakhsky, 5 — Uspunsky, 6 — Byuksky

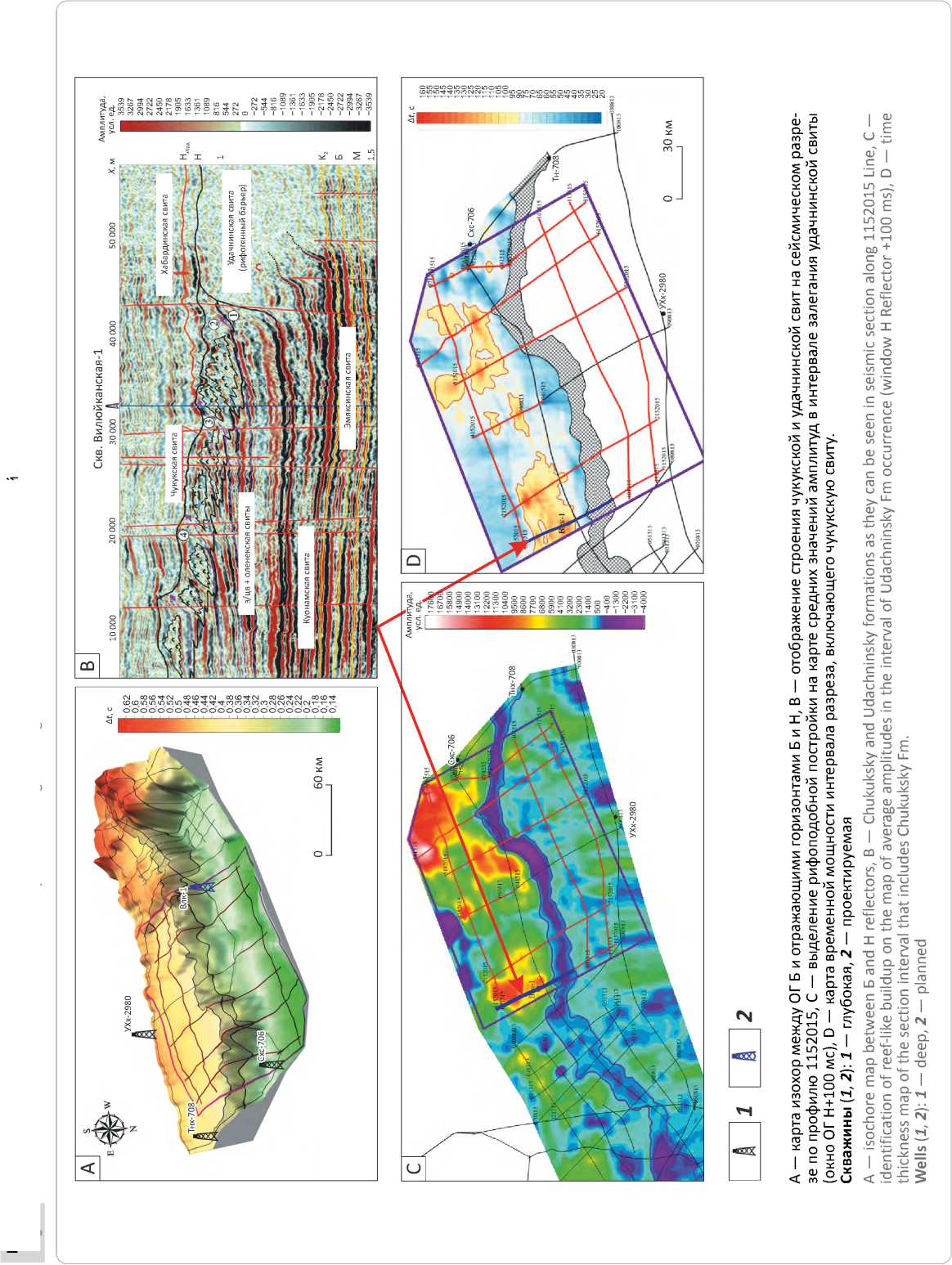

По результатам современных сейсморазведочных работ строение барьерной рифовой системы и органогенно-обломочных построек чукукского типа было детализировано. На примере результатов работ на Танхайской площади отмечается аградационно-проградационное строение барьерных рифов (удачнинская свита) (рис. 5 В). В предрифовой зоне отмечаются фациальные замещения сейсмически прозрачных органогенно-обломочных карбонатных отложений на бассейновые углеродистые глинистые известняки куонамской свиты (яркие динамически выраженные отражающие горизонты).

Барьерный рифовый массив был закартирован, опираясь на результаты анализа динамических и кинематических атрибутов. Ширина барьерного рифового комплекса составила около 15–20 км. Для уточнения положения рифового барьера по площади была построена карта изохор интервала «подошва кембрийских отложений (отражающий горизонт Б) — кровля куонамской-удачнинской свит (отражающий горизонт Н)». Резкое погружение горизонта Н, контролирующего поведение кровли сейсмокомплекса, к горизонту Б отчетливо картирует флексурообразный перегиб, к которому приурочены барьерные рифы (см. рис. 5 А). Границы распространения рифа получены при расчете динамических параметров волнового поля, которые позволили разделить пакеты с хаотической и с регулярной записью, сопоставляемые с органогенными постройками и с соленос-но-карбонатными породами внутреннего шельфа и бассейновыми глинисто-карбонатными породами соответственно (см. рис. 5 С). Рифовый барьер имеет извилистую форму и в нем выделяются участки, выступающие в сторону глубоководного бассейна.

Чукукская свита формировалась в условиях бокового наращивания шельфового склона и приурочена к верхней части проградирующего, скользящего во времени клиноформного комплекса, заполняющего предрифовую депрессию в майское время. Внутренняя структура чукукской свиты также является микроклиноформной. На временных разрезах четко прослеживается специфическая «чешуйчатость», обусловленная чередованием карбонатных и глинистых пропластков. Основная часть карбонатного материала сосредоточена именно в верхней (шельфовой) части таких «чешуек», тогда как нижняя, более глубоководная часть сложена глинисто-карбо-

натными флишоидными породами зеленоцветной и оленекской свит. На временных разрезах амплитуд и фаз чукукские постройки отчетливо выделяются «короноподобной» формой (см. рис. 5 В). Для картирования построек чукукской свиты анализировались изопахиты (см. рис. 5 D), а также динамические параметры (Parallel Bedding Indicator). В результате в зоне развития органогенно-обломочных образований чукукской свиты выделены участки аградации построек, выраженные увеличенными толщинами и структурными сейсмическими атрибутами.

Установленные на Танхайской площади детали строения барьерного рифа и чукукских органогенных построек показывают, что есть все предпосылки для подготовки поисковых объектов при сгущении сети сейсмических наблюдений.

Предпосылки нефтегазоносности барьерных рифов и органогенных построек чукукского типа

Рифовый пояс, сопряженный с Куонамским черносланцевым бассейном на севере Сибирской платформы и перекрытый мощной толщей карбонатно-глинистых сульфатоносных отложений среднего – верхнего кембрия, содержит все элементы нефтегазовой системы: куонамская формация и ее аналоги — источник УВ, карбонатные органогенно-обломочные породы — коллектор, перекрывающая глинисто-карбонатная толща среднего – верхнего кембрия — флюидоупор.

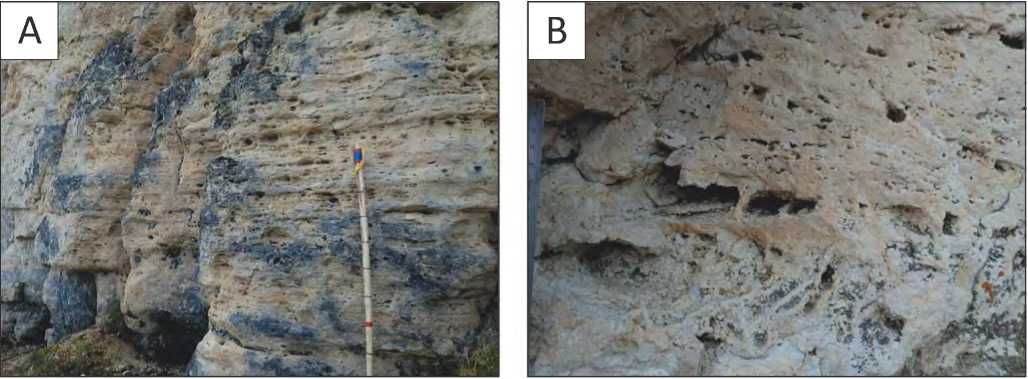

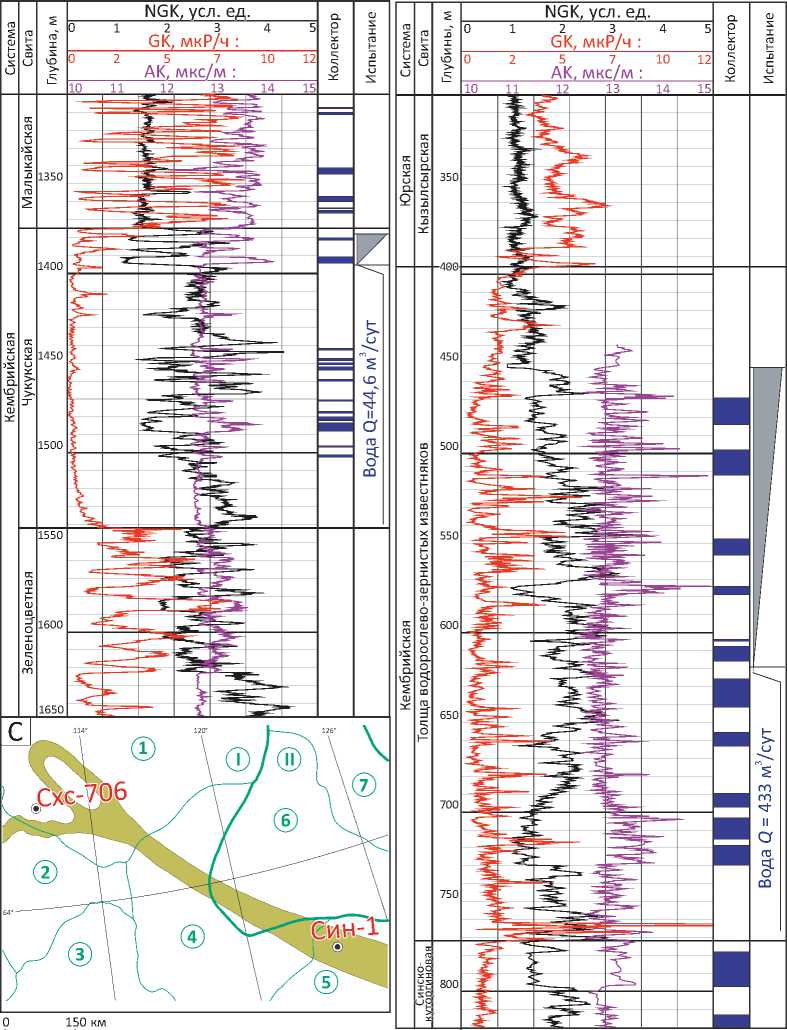

Открытая пористость карбонатных коллекторов достигает 25–30 %, проницаемость — нескольких тысячных долей квадратных микрометров. Пример интенсивно кавернозных доломитов удачнин-ской свиты показан на рис. 6. Во многих скважинах, вскрывших отложения удачнинской, чукукской свит и их аналогов, отмечались интенсивные поглощения при бурении и по результатам опробований и испытаний были получены высокодебитные притоки пластовых вод (рис. 7), эффективные толщины в верхней части рифогенного массива достигают 100 м. Таким образом, органогенные постройки в совокупности с глинисто-карбонатным флюидоупором представляют собой высокоемкий резервуар.

Формирование мелководных органогенно-обломочных карбонатов происходило в условиях, неблагоприятных для накопления и фоссилизации органического вещества. Это положение подтверждается

Рис. 5. Сейсмогеологическая модель рифогенного барьера Танхайского участка и прилегающих территорий

Fig. 5. Geoseismic model of reef barrier in Tankhaisky area and neighbouring territories

Рис. 6. Кавернозные доломиты удачнинской свиты (р. Арга-Сала)

Fig. 6. Cavernous Udachninsky dolomite (Arga-Sala river)

A — слоистые, послойно щелевидно-кавернозные доломиты замещения, В — крупные каверны выщелачивания, по стенкам инкрустированные кристаллами доломита

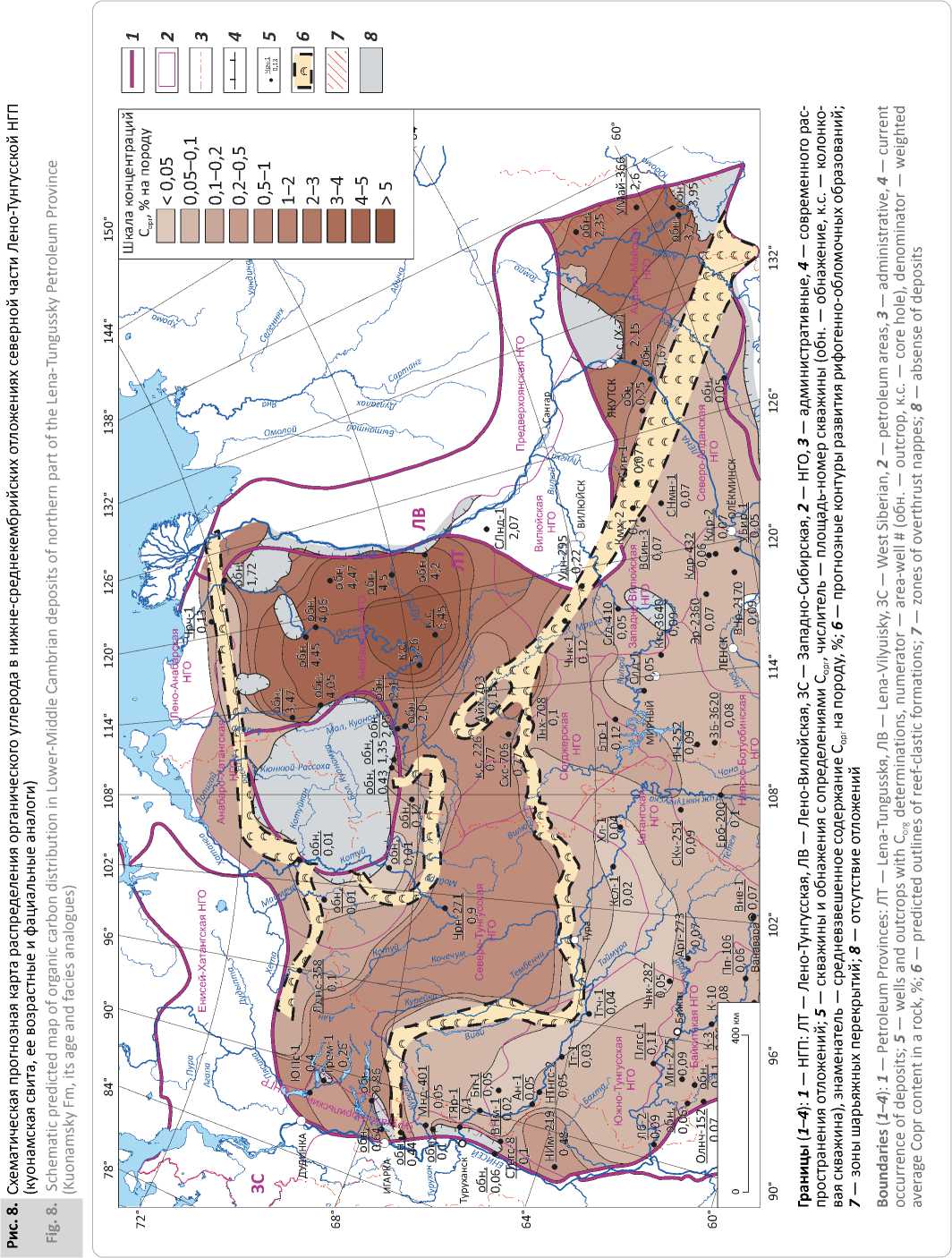

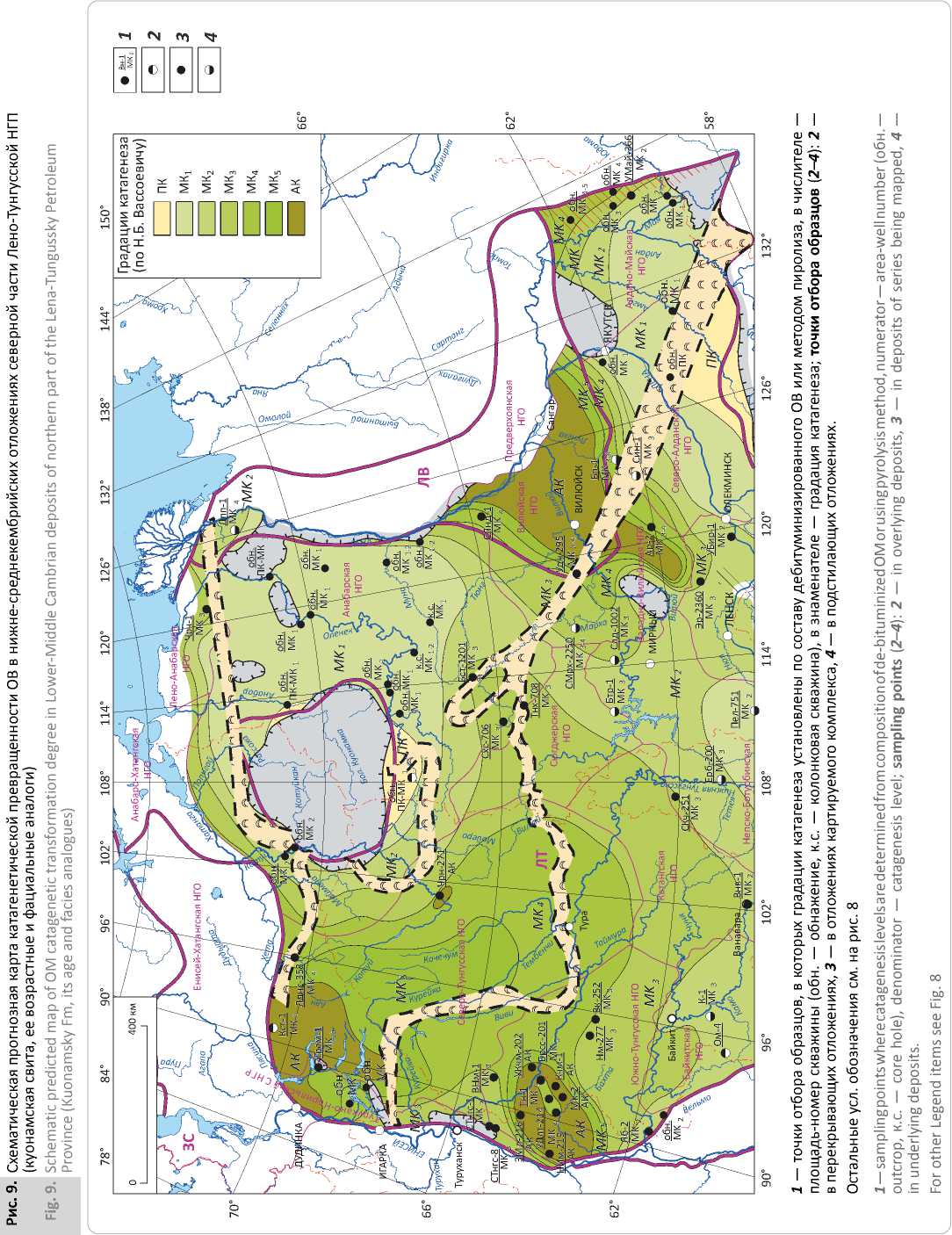

A — laminated, layer-by-layer slit-likle-cavernous replacement dolomite, В — large solution cavities having the walls crustated with dolomite crystals аналитическими данными. Согласно многочисленным определениям, концентрации органического углерода в органогенно-обломочных карбонатных породах кембрия не превышают 0,1 % на породу, в основной массе составляя только сотые доли процента. По этой причине очевидно, что для обеспечения нефтегазоносности рифогенных отложений необходим внешний источник УВ, а также условия для их миграции. Большинство исследователей в качестве источника рассматривают доманикоидные отложения куонамской формации, латерально замещающие рифогенные образования. А по отношению к рифогенным образованиям средне-позднекембрийского возраста куонамские отложения являются подстилающими. Важно отметить, что отложения куонамско-го типа, согласно геохимическим исследованиям, оцениваются в качестве лучшей в разрезе палеозоя Лено-Тунгусской НГП нефтегазоматеринской толщи. По своему исходному потенциалу они вполне сопоставимы с известными отложениями баженовской свиты Западной Сибири или с домаником ВолгоУральской НГП. В качестве примера авторы статьи приводят некоторые данные по куонамской свите южного склона Анабарской антеклизы, где уровень катагенеза рассеянного органического вещества (РОВ) этих отложений не превышает градации катагенеза МК1 (таблица).

Судя по значениям стандартных пиролитических показателей ( T max, PI, HI), в данном случае потенциал пород куонамского типа близок к исходному. Следует отметить, что в указанном примере приведены показатели пород, обладающих наиболее высоким потенциалом, — сапропелевых аргилли-

тов, содержащих максимальные концентрации РОВ высокого качества. Известно, что состав куонамской формации разнообразен. Доля черносланцевых отложений с таким высоким потенциалом в разрезах Западной Якутии может составлять от 11 до 80 %. Картина прогнозного распределения концентраций органического углерода в отложениях куонамского типа приведена на соответствующей схематической карте (рис. 8). Вероятный уровень катагенетического преобразования РОВ куонамских отложений на большей части территории их распространения способствовал реализации их генерационного потенциала (рис. 9). Исключение составляют центральные части территории Анабарской и Алданской антеклиз, где уровень катагенеза не превышал градации МК1. Общие суммарные массы эмигрировавших битумоидов в зоне развития куонамской свиты и ее аналогов оцениваются около 1500 млрд т, а суммарные объемы генерации газообразных УВ — около 600 трлн м3. Даже учитывая высокую долю потерь УВ при миграции и их рассеивание в ходе геологической истории, можно ожидать, что их весомая часть могла быть аккумулирована в залежах и сохраниться до настоящего времени.

Исходя из вышеприведенных данных и рассматривая породы куонамской свиты в качестве основного источника УВ для рифогенных отложений, можно предполагать два направления миграции УВ-флюидов. Очевидно, что для рифогенных образований ранне-среднекембрийского возраста необходим механизм латеральной миграции, а для средне-позднекембрийских органогенных построек чукукского типа, перекрывающих куонамские отло-

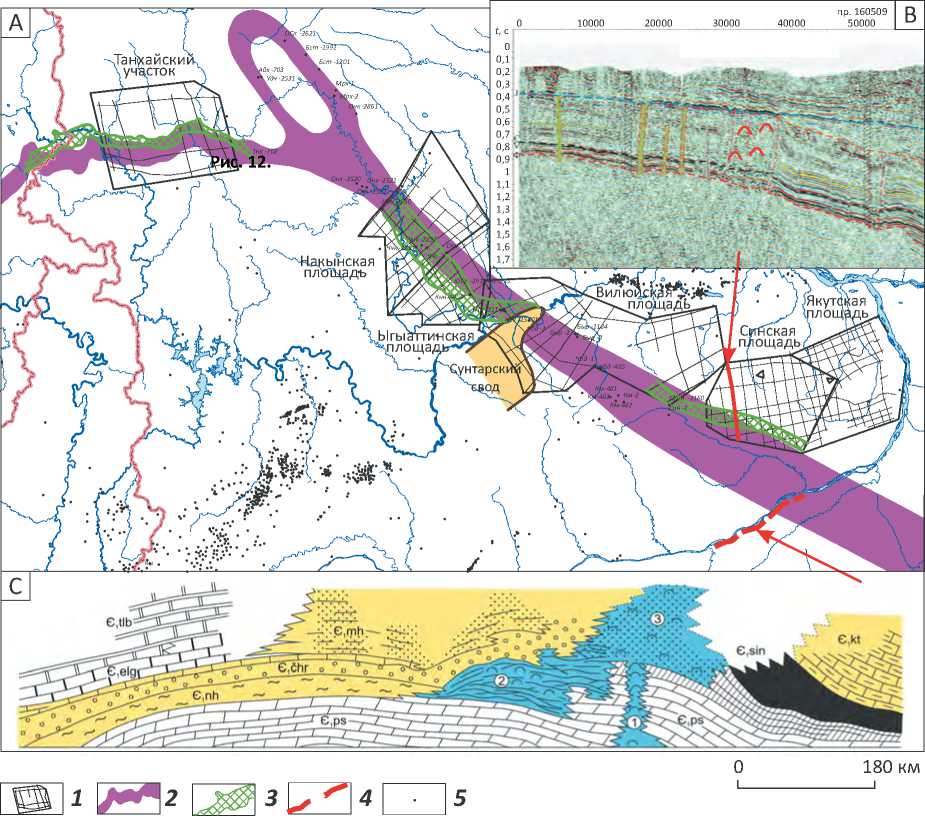

Рис. 7. Результаты интерпретации данных ГИС по скважинам Fig. 7. Results of well log data interpretation

A — скв. Сохсолохская-706, B — скв. Синская-1, С — схема расположения скважин.

-

1 — скважина; 2 — НГП: I — Лено-Тунгусская, II — Лено-Вилюйская, НГО: 1 — Анабарская, 2 — Сюгджерская, 3 — Катангская, 4 — Западно-Вилюйская, 5 — Северо-Алданская, 6 — Вилюйская, 7 — Предверхоянская; 3 — границы НГО (а) и НГП (b); 4 — барьерный риф

A — Sokhsolokhsky-706 well, B — Sinsky-1 well, С — well location map.

-

1 — well; 2 — Petroleum Province: I — Lena-Tungussky, II — Lena-Vilyuisky, Petroleum Area: 1 — Anabarsky, 2 — Syugdzhersky, 3 — Katangsky, 4 — West Vilyuisky, 5 — North Aldansky, 6 — Vilyuisky, 7 — Predverkhoyansky; 3 — Petroleum Area (а) and Petroleum Province boundaries (b); 4 — barrier reef

Таблица. Пиролитические характеристики аргиллитов куонамской свиты Южного Прианабарья, скв. 203, р. Муна

Table. Pyrolysis parameters of Kuonamsky Fm claystone in Southern Anabar, well 203, Muna River

|

Глубина, м |

С орг , % |

T max |

S 1 |

S 2 |

PI |

HI |

|

600,7 |

8,29 |

419 |

2,49 |

58,04 |

0,04 |

700 |

|

601,4 |

24,94 |

422 |

9,75 |

195,14 |

0,05 |

782 |

|

601,7–602,5 |

11,02 |

434 |

2,71 |

77,2 |

0,03 |

700 |

|

608,1–609,1 |

6,49 |

431 |

1,77 |

48,77 |

0,04 |

751 |

|

610,3 |

17,56 |

422 |

7,93 |

130,18 |

0,06 |

741 |

|

611 |

13,55 |

427 |

4,69 |

91,51 |

0,05 |

675 |

|

611,1 |

21,95 |

427 |

8,03 |

157,85 |

0,05 |

719 |

жения, необходим механизм вертикальной миграции. В этой связи вопрос о направлениях миграции является ключевым. При очень низкой изученности рифогенных отложений региона некоторый объем информации имеется, по существу, только для территории Алданской антеклизы. Наиболее интересные материалы касаются бассейна р. Амга, где при бурении гидрогеологических скважин установлена обширная зона нефтебитумонакопления в среднекембрийских отложениях танхайско-усть-мильско-го комплекса, подстилаемых породами иниканской свиты, которые являются фациальными аналогами куонамской свиты Анабарской антеклизы. Зона не-фтебитумопроявлений (получившая в литературе название Бологурской) прослеживается на протяжении не менее 60 км в бассейне р. Амга. Здесь в интервале глубин 260–450 м гидрогеологическими скважинами вскрыты нефтенасыщенные доломиты танхайской свиты среднекембрийского возраста, перекрывающие доманикоидные отложения иниканской свиты. По результатам сравнительного изучения нафтидов танхайской свиты и битумоидов куонамского комплекса (иниканской свиты) убедительно показано сходство состава УВ-биомаркеров в обоих объектах. На основании этого сделан вывод о генетической связи изученных нафтидов и РОВ пород куонамского комплекса [16]. Следует также добавить, что в пойме р. Амга было выявлено и поверхностное проявление окисленной нефти [17]. Указанные нефтебитумопро-явления установлены на территории с неблагоприятными условиями для промышленных скоплений УВ. Тем не менее они свидетельствуют о миграционных перетоках УВ из доманикоидных отложений в вышележащие органогенно-обломочные породы через разделяющие их отложения усть-ботомской или усть-майской свиты.

Можно привести другой пример, касающийся возможностей вертикальной миграции. В разрезе параметрической скв. Баппагайская-1, пробуренной на северном склоне Алданской антеклизы, в интервале глубин 1548–1870 м вскрыта толща мелководных органогенно-обломочных образований, представлен-

ная кавернозными доломитами, доломитовыми песчаниками и алевролитами. По своему положению и возрасту эта толща (баппагайская) сопоставляется с породами танхайско-усть-мильского комплекса рифогенных образований среднекембрийского возраста. В разрезе скв. Баппагайская-1 также установлены породы иниканской свиты (интервал глубин 2262– 2356 м). Однако они отделены от баппагайской толщи глинисто-карбонатными отложениями мощностью почти 400 м (усть-ботомская свита, 1870–2262 м). Вероятно, из-за экранирующего влияния глинисто-кар-бонатной толщи нефтебитумопроявления отмечены только в ее нижней части, а в вышележащей баппа-гайской толще проявлений нафтидов не установлено. Эти факты свидетельствуют о возможной изоляции куонамского источника УВ от среднекембрийских отложений рифогенного типа в случае разделения их мощной толщей глинисто-карбонатных пород.

Неизученным остается вопрос о наличии и масштабах латеральной миграции УВ в рифогенные отложения, фациально замещающие нефтематеринские породы куонамского типа. Его решение, по мнению авторов статьи, возможно путем детального изучения состава нафтидов, установленных в рифогенных отложениях с последующей их генетической корреляцией с РОВ куонамского типа. Необходимо отметить, что имеются данные о поступлении УВ в рифогенные отложения также из другого источника — в результате вертикальной миграции со стороны нефтегазоносных отложений венд-рифейских отложений. Так, при изучении нафтидов Силигир-Мархинского битумного поля, в районах развития кимберлитового магматизма, многие исследователи приходят к выводу о том, что эти нафтиды генетически связаны с венд-рифейскими нефтематеринскими породами, как нефти Непско-Ботуобинской антеклизы. Вместе с тем, по данным авторов статьи, имеются и признаки присутствия в пределах Силигир-Мархинского битумного поля нафтидов, генетически связанных с РОВ куонамских отложений. Об этом свидетельствует наличие нафтидов с повышенными концентраци-

ями ванадиевых порфириновых комплексов1. Еще в 1960–1970-е гг. было установлено, что характерной особенностью куонамской свиты, отличающей ее от нефтематеринских отложений докембрия Сибирской платформы, является присутствие в ее битумо-идах большого количества этих соединений [18-19]. Исследования микроэлементного состава нафтидов Сибирской платформы ссвидетельствуют, что повышенные концентрации порфиринов прослеживаются в восточной части региона, на площади, отвечающей именно распространению пород куонамской свиты. К западу от зоны развития этих отложений ванадиевые порфирины в нафтидах отсутствуют либо находятся в следовых количествах [18–20]. Как отмечал В.А. Каширцев, высокие концентрации металлопор-фиринов свойственны и «свободным» битумам куо-намских отложений, что подтверждает возможность генерации первично ванадиеносных нефтей этими отложениями 2 .

Таким образом, детальные исследования состава нафтидов, связанных с рифогенными отложениями кембрия, можно рассматривать в качестве одного из важных направлений работ для выявления их источников и в конечном счете обоснования перспектив нефтегазоносности.

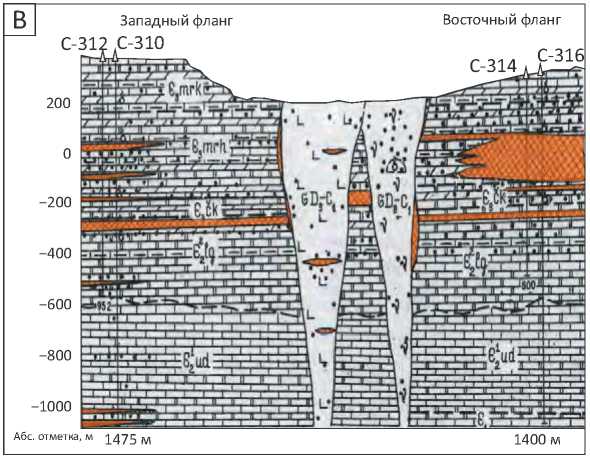

Исходя из особенностей геологического строения нижне-среднекембрийского рифогенного барьера, чукукского рифово-барового комплекса и перекрывающих средне-верхнекембрийских отложений, можно выделить пять основных типов ловушек. Первый тип ловушек связан с крупными одиночными (изолированными) органогенными сооружениями по аналогии с Далдыно-Мархинской карбонатной банкой (рис. 10 А, С), которая расположена в приповерхностных условиях и хорошо изучена глубоким и колонковым бурением при добыче алмазов, связанных с трубками взрыва. В керне многочисленных скважин и в обнажениях на бортах карьеров установлены битумы и нефтепроявления (см. рис. 10 В).

Конечно, крупные изолированные органогенные сооружения являются наиболее перспективными объектами, но на сегодняшний день в зонах залегания рифогенных отложений на оптимальных для сохранения залежей глубинах подобных сооружений не установлено. Два следующих типа ловушек связаны с барьерной рифовой системой (рис. 11). Ловушки здесь ожидаются, во-первых, в зоне литологического замещения зарифовых преимущественно обломочных карбонатных пород на непроницаемые сульфат- но-карбонатные породы периферийной части солеродного бассейна [15], во-вторых, с верхней частью барьерного рифового массива, кровля которого может быть значительно прокарстованной [8], массив перекрыт непроницаемыми сульфатоносными аргиллитами, глинистыми и илистыми известняками и доломитами и может представлять собой типичную рифовую ловушку. Наиболее перспективные зоны для поиска подобных ловушек будут расположены на участках, где барьерная рифовая система выступает в сторону депрессионного бассейна [22].

Четвертый тип ловушек может быть обусловлен крупными одиночными органогенными постройками чукукского типа или с зонами их аградации [23], здесь также возможны ловушки, связанные с замещением зарифовых фаций на непроницаемые супра-литоральные преимущественно глинистые фации.

Пятый тип ловушек связан с разломами, которые могут экранировать залежи, такой тип ловушек может быть распространен в юго-западной части Вилюйской синеклизы в зонах сочленения с Кемпен-дяйской и Ыгыаттинской впадинами, бортовые зоны которых тектонически дислоцированы и нарушены сдвиговзбросами.

Результаты геолого-разведочных работ 2015 – 2020 гг., нацеленных на изучение кембрийских рифовых систем

В 2015–2020 гг. сотрудниками АО «Росгео» проводились комплексные геофизические работы на Тан-хайской, Накынской, Ыгыаттинской, Вилюйской и Синской площадях, по результатам этих работ было уточнено положение барьерной рифовой системы на территории Республики Саха (Якутия) (рис. 12), установлен размыв кембрийских рифогенных отложений на северо-восточном склоне Сунтарского свода. По результатам работ на Танхайской площади выявлено: 3 ловушки, связанные с барьерной рифовой системой, извлекаемые ресурсы нефти по категории Д2л которых составляют 101 млн т, ресурсы газа — 37 млрд м3; 6 ловушек, связанных с органогенно-обломочными постройками чукукской свиты, извлекаемые ресурсы нефти по категории Д2л составляют 415 млн т (рис. 13). В настоящий момент завершаются работы на Накынской и Ыгыаттинской площадях, здесь также будет наблюдаться прирост локализованных ресурсов УВ.

В последние годы проведен значительный объем геофизических исследований, нацеленных на изучение геологического строения и перспектив нефтегазоносности рифовых систем кембрия Сибирской платформы. Эти работы позволили уточнить геологические модели рифовых комплексов в пределах южного и западного бортов Вилюйской синеклизы и юго-восточного борта Курейской синеклизы в зоне сочленения с Сюгджерской седловиной. На следующем этапе рекомендуется продолжить комплексные

Рис. 10. Геологическая модель строения Далдыно-Мархинской карбонатной банки в раннемайское и аюсокканское время среднего кембрия

Fig. 10. Geological model of Daldyno-Markhinsky carbonate bank structure in Middle Cambrian Early Maisky and Ayusokkansky time

1 2 ^'^^ 3 и 4 |н 5 ■ 6 ЕЗ 7 Е

% 'Ох

С13

I

-706

Эй-3430

МАн-2131

Нкн-2950

4 СМ

СКн-1

Чч-1п

СМрх-2250

Сю-1002

Млк-405

88 ч-2531

КСС-1

5 СМ

501Г, 501НГ 502Г, 503НГ

Далдыно-Ма карбонатна

Мгл-1151

Иркутско-Олекминская карбонатная платформаСдн-

Ер-2260

С -I

ЮСг-292

I

50 км

I 6 I 9 аб 3 10 □ 11 [

] 12 I I 13

14 ЕЕЕ 15 I а 201 b ] 16

А — модель строения Далдыно-Мархинской карбонатной банки, B — геологический разрез кимберлитовой трубки Удачная [21], C — cхематическая карта контуров рифового обрамления северо-восточной части Иркутско-Олекминской платформы и Далды-но-Мархинской карбонатной банки [2].

-

1 — границы стратиграфических подразделений; 2 — лагунно-себховая пачка; 3 — рифогенно-обломочная толща; кимберлиты тела трубки ( 4 , 5 ): 4 — западного, 5 — восточного; участки ( 6 – 9 ): 6 —сплошного нефтенасыщения, 7 —пятнистого нефтена-сыщения, 8 — слабого нефтенасыщения, 9 — газопроявления; 10 — распространение удачнинской свиты: а — установленное, b — предполагаемое; площадь распространения отложений ( 11 – 13 ): 11 — черносланцевых нижне-среднекембрийской куо-намской формации, 12 — современного распространения среднекембрийских (майских), 13 — верхнекембрийская окаймляющая рифово-банковых и отмельно-рифовых образований чукукского комплекса; 14 — площадь распространения поздне-амгинских внутришельфовых отложений; 15 — северо-восточная-эрозионная граница распространения чукукской свиты;

16 — скважины колонковые (а) и параметрические (b)

А — model of Daldyno-Markhinsky carbonate bank structire, B — geological section across the Udachnaya kimberlite pipe [21], C — schematic map of reef framing of the north-eastern part of Irkutsky-Olekminsky platform and Daldyno-Markhinsky carbonate bank [2].

1 — boundaries of stratigraphic units; 2 — lagoon-sebkha package; 3 — reef-clastic sequence; kimberlites of pipe body ( 4 , 5 ): 4 — western, 5 — eastern; areas of ( 6 – 8 ): 6 —continuous oil saturation, 7 — spotted oil saturation, 8 — low oil saturation; 9 — gas shows; 10 — occurrence of Udachninsky Fm: а — known, b — supposed; area of deposits occurrence ( 11 – 13 ): 11 — Kuonamsky Lower-Middle Cambrian black-shale, 12 — current occurrence of Middle Cambrian (Maisky), 13 — Later Amginsky intra-shelf; 14 — Upper Cambrian framing of Chukuksky reef-bank and bar-reef formations; 15 — north-eastern-erosion boundary of Chukuksky Fm occurrence; 16 — core hole (а) and stratigraphic (b) wells

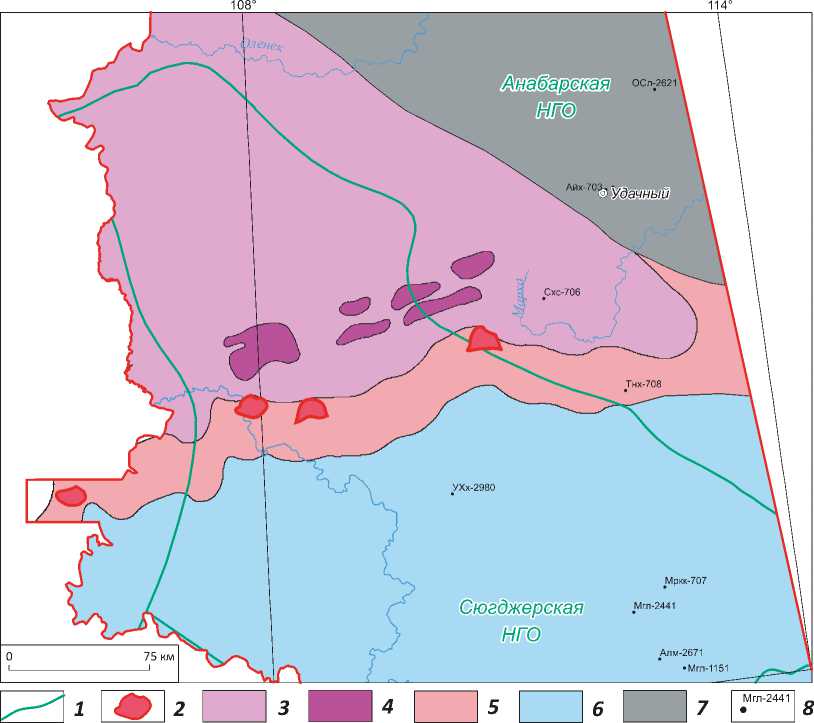

Рис. 11. Прогнозируемые типы ловушек УВ

Fig. 11. Predicted types of HC traps

10 El 11 4 12 /1 13 1-^. 14

Фации ( 1 – 8 ): 1 — открытого шельфа с некомпенсированным осадконакоплением; 2 — открытого флишевого бассейна, 3 — открытого карбонатного шельфа или рампа, 4 — барьерно-рифовой окраины шельфа, зарифовых отмелей и предрифовых склонов, 5 — рифово-отмельного (небарьерного) пояса карбонатного рампа, 6 — внутреннего закрытого шельфа или эвапоритового бассейна, 7 — субаэральной соляной равнины или себхи, 8 — приливно-отливной равнины или литорального шельфа; 9 — пласты солей; 10 — обломочные карбонаты; 11 — органогенные карбонаты; 12 — карбонатные брекчии; 13 — разлом; 14 — ловушки УВ.

Свиты: ich — ичерская, em — эмяксинская, kn — куонамская, zl — зеленоцветная, oln — оленекская, hb — хабардинская, mtg — метегерская, ol — олекминская, ud — удачнинская, chr — чарская, mr — мархинская, elg — эльгянская, tlb — толбачанская, chk — чукукская, ml — малыкайская

Facies ( 1 – 8 ): 1 — open shelf with decompensated sedimentation; 2 — open flysch shelf, 3 — open carbonate shelf or ramp, 4 — barrierreef shelf margin, backreef bars and reef-front slopes, 5 — reef-bar (non-barrier) belt of carbonate ramp, 6 — closed inner shelf or evaporite basin, 7 — subaerial salt plain or sebkha, 8 — tidal plain or littoral shelf; 9 — salt beds; 10 — clastic carbonates; 11 — organic carbonates; 12 — carbonate breccia; 13 — fault; 14 — HC traps.

Formations: ich — Ichersky,em — Emyaksinsky, kn — Kuonamsky, zl — green-coloured, oln — Oleneksky, hb — Khabardinsky, mtg — Metegersky, ol — Olekminsky, ud — Udachninsky, chr — Charsky, mr — Markhinsky, elg — El’gyansky, tlb — Tolbachansky, chk — Chukuksky, ml — Malykaisky геофизические исследования на территориях, где рифовые системы расположены на оптимальных глубинах и слабо изучены — это территория Сюгд-жерской седловины между Танхайской и Накынской площадями, а также зона сочленения Курейской синеклизы и Анабарской антеклизы, где по результатам исследования естественных обнажений и палеогеографических реконструкций также прогнозируется погружение барьерных рифовых систем на оптимальные для сохранения залежей и изучения современными методами геолого-разведочных работ глубины. Кроме этого, крайне необходимо выполнение программы параметрического бурения, которая должна включать бурение двух параметрических скважин в зоне сочленения Курейской синеклизы и Сюгджерской седловины: Канандин-

ская-278 — в пределах ранне-среднекембрийской барьерной рифовой системы и Вилюйканская — в бассейновой части разреза для изучения перспективных объектов чукукской свиты и нефтегазоматеринского потенциала куонамской свиты.

Выводы

В заключение можно еще раз подчеркнуть, что многолетние исследования, проведенные на территории Сибирской платформы, свидетельствуют о том, что рифогенные образования кембрийского возраста характеризуются всеми необходимыми элементами нефтегазовых систем. Имеется мощный источник УВ в виде куонамской битуминозной формации. Дополнительным источником могут служить нефтегазоносные отложения венд-рифей-

Рис. 12. Положение барьерной рифовой системы на территории Республики Саха (Якутия)

Fig. 12. Position of the barrier reef system in the territory of the Sakha (Yakutia) Republic

А — уточненное положение Западно-Якутского барьерного рифа по результатам геолого-разведочных работ 2015–2020 гг. (по материалам ОП АО «Росгео «ИГП», АО «СНИИГГиМС», АО «ЦГЭ»), B — сейсмогеологический разрез по профилю 160509, C — схематический разрез нижней части Западно-Якутского барьерного рифового комплекса (р. Лена).

-

1 — объекты геолого-разведочных работ, завершенные в 2018–2020 гг.; 2 — кембрийская барьерная рифовая система; 3 — кембрийская барьерная рифовая система, уточненная по материалам сейсморазведки и электроразведки 2015–2020 гг.;

-

4 — расположение разреза; 5 — глубокие скважины.

Свиты: mh — мархинская свита, tlb — толбачанская, elg — эльгянская, chr — чарская, sin — синская, kt — куторгиновая, ps — пестроцветная

А — position of the West Yakutian barrier reef updated on the results of geological exploration in 2015–2020 (according to materials of OP AO «Rosgeo «IGP», AO «SNIIGGiMS», AO «TsGE»), B — geoseismic section along 160509 Line, C — schematic cross-section of the lower part of the West Yakutian barrier reef series (Lena river).

-

1 — objects of geological exploration completed in 2018–2020; 2 — Cambrian barrier reef system; 3 — Cambrian barrier reef system, updated using the materials of seismic and electromagnetic surveys of 2015–2020; 4 — position of the section; 5 — deep wells.

Formations: mh — Markhinsky, tlb — Tolbachansky, elg — El’gyansky, chr — Charsky, sin — Sinsky, kt — Kutorginovy, ps — variegated (multi-coloured)

ского возраста. Разнофациальные образования — мелководные органогенно-обломочные отложения — могут являться коллекторами. Роль флюидоупора играют средне-позднекембрийские глинисто-судь-фатно-карбонатные толщи. Для фаций зарифовых

образований ранне-среднекембрийского возраста возможно экранирование соленосными породами.

Вполне очевидно, что успешность поисков УВ в кембрийских рифогенных отложениях зависит от того, насколько эффективным окажется примене-

Рис. 13. Выявленные ловушки в удачнинской и чукукской свитах Fig. 13. Traps identified in Udachninsky and Chukuksky formations

1 — границы НГО; 2 — ловушки в отложениях удачнинской свиты; перспективные зоны ( 3 – 5 ): 3 — зона развития отложений чукукской свиты, 4 — выявленные зоны аградации (увеличенных толщин) чукукских органогенно-обломочных построек, 5 — барьерный риф и зарифовые фации амгинского времени (удачнинская свита); 6 — зона межсолевых возможно перспективных горизонтов; 7 — зона приповерхностного залегания отложений кембрия; 8 — скважины глубокого бурения

-

1 — boundaries of petroleum area; 2 — traps in Udachninsky deposits; promising zones ( 3 – 5 ): 3 — zone of Chukuksky Fm occurrence, 4 — identified zones of Chukuksky bioclastic buiplups aggradation (higher thickness), 5 — barrier reef and Amginsky backreef facies (Udachninsky Fm); 6 — zone of between-the-salt supposedly promising horizons; 7 — zones of near-surface occurrence of Cambrian deposits; 8 — deep wells

ние методов сейсморазведки. Современная степень изученности рифовых комплексов вызывает необходимость одновременно вести геолого-разведочные работы регионального и поисково-разведочного этапов. Основные задачи регионального этапа — совершенствование методики выявления и картирования рифогенных отложений с охватом новых территорий, включая Сюгджерскую седловину, смежную область Курейской синеклизы и Анабарской антеклизы, районирование территорий развития рифовых комплексов по степени перспективности.

Основные задачи поисково-разведочного этапа — разработка и совершенствование методик выявления и изучения конкретных объектов, локальный прогноз зон нефтегазонакопления и конкретных

ловушек с оценкой перспектив нефтегазоносности. Учитывая сложность рассматриваемого объекта, необходимо применение на всех этапах комплекса методов: сейсморазведки, электроразведки, гравиметрии, а и также приповерхностных геохимических исследований.

Кроме комплекса геолого-геофизических исследований необходимо продолжение геологического изучения кембрийских рифовых образований с целью совершенствования палеогеографических, структурно-тектонических, литологических и геохимических построений, которые будут служить основой для прогноза. Можно отметить, что значительная часть площади развития кембрийских рифогенных комплексов фактически еще не изучена.

Список литературы Перспективы нефтегазоносности кембрийских барьерных рифовых систем Сибирской платформы в свете новых геолого-геофизических данных

- Геология рифовых систем кембрия Западной Якутии / Под ред. В.Е. Савицкого. - Новосибирск: СНИИГГиМС, 1979. - 155 с.

- Стратиграфия нефтегазоносных бассейнов Сибири. Кембрий Сибирской платформы. Т. 1. Стратиграфия / Под ред. Ю.Я. Шабанова. -Новосибирск: ИНГГ СО РАН, 2016. - 485 с.

- Асташкин В.А., Савицкий В.Е. Рифовые системы кембрия и перспективы нефтегазоносности Западной Якутии // Основные проблемы геологии и геофизики Сибири. Тр. СНИИГГиМС. - Вып. 250. - 1977. - С. 58-70.

- Асташкин В.А., Савицкий В.Е. Рифовые системы кембрия Западной Якутии // Сов. геология. - 1978. - № 6. - С. 27-37.

- Сухов С.С. Фациально-генетическая модель зоны замещения кембрийского рифового барьера депрессионным комплексом отложений (Западная Якутия) // Стратиграфия и фации осадочных бассейнов Сибири. Тр. СНИИГГиМС. - Новосибирск, 1982. - С. 73-82.

- Геология и перспективы нефтегазоносности рифовых систем кембрия Сибирской платформы. - М.: Недра. - 1984. - 181 с.

- Варламов А.И., Сухов С.С. Седиментационные реконструкции кембрийских бассейнов Сибирской платформы как основа поисков новых зон нефтегазонакопления // Проблемы нефтегазоносности Сибирской платформы: мат-лы науч.-практ. конф. - Новосибирск: СНИИГГиМС, 2003. - С. 62-65.

- Сухов С.С., ВарламовА.И. Кембрийские рифовые образования Якутии (к истории исследований и перспективам их нефтегазоносности) // Актуальные вопросы геологии нефти и газа Сибирской платформы: сб. научн. статей. - Якутск: ЯФ Изд-ва СО РАН, 2004. - С. 63-78.

- Сухов С.С., Фомин А.М., Моисеев С.А. Палеогеография как инструмент реконструкции кембрийского рифообразования на востоке Северо-Тунгусской нефтегазоносной области: от истории исследований к перспективам [Электронный ресурс] // Нефтегазовая геология. Теория и практика. - 2018. - Т. 13. - № 3. - Режим доступа: http://www.ipgg.sbras.ru/ru/files/publications/ibc/ngtp-2018-13-3-4. pdf?action=download (дата обращения 20.12.2020). DOI: 10.17353/2070-5379/28_2018.

- Шабанов Ю.Я., Асташкин В.А., Пегель Т.В. и др. Нижний палеозой юго-западного склона Анабарской антеклизы (по материалам бурения). - Новосибирск: Наука, 1987. - 207 с.

- Сухов С.С., Пегель Т.В., Шабанов Ю.Я. Региональная стратиграфическая схема кембрия Сибирской платформы нового поколения: какой ей быть? // Стратиграфия и ее роль в развитии нефтегазового комплекса России. - СПб.: Изд-во ВНИГРИ. - 2007. - С. 266-282.

- Сухов С.С. Фациально-стратиграфическая модель Далдыно-Мархинской банки — иллюстрация закономерностей карбонатонакопле-ния на Сибирской платформе // Литология и нефтегазоносность карбонатных отложений: мат-лы Второго всерос. литол. совещ. и Восьмого всерос. симп. по ископаемым кораллам и рифам. - Сыктывкар: Геопринт, 2001. - С. 237-239.

- Филипцов Ю.А., Мельников Н.В., Ефимов А.С., Вальчак В.И., Горюнов Н.А., Евграфов А.А., Смирнов Е.В., Щербаков В.А., Култышев В.Ю. Нижне-среднекембрийский рифогенный барьер на севере Сибирской платформы — объект первоочередных нефтегазопоисковых работ // Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири. - 2014. - № 2. - С. 25-35.

- Сухов С.С. О роли фациально-седиментологических критериев в реконструкции кембрийских палеобассейнов востока Сибирской платформы // Современные проблемы седиментологии в нефтегазовом инжиниринге: труды III Всероссийского научно-практического седиментологического совещания. - Томск: Изд-во ЦППС НД, 2017. - С. 209-214.

- Масленников М.А., Сухов С.С., Мельников Н.В., Смирнов Е.В., Ухлова Г.Д., Шабанова О.С. Перспективы нефтегазоносности кембрийского рифогенного барьера на севере Сибирской платформы // Геосочи-2017: мат-лы межд. науч.-практ. конф. - Сочи, 2017.

- Каширцев В.А. Генетические семейства верхнедокембрийских и кембрийских нефтей (нафтидов) на востоке Сибирской платформы // Геология и геофизика. - 2004. - T. 45. - № 7. - С. 895-900.

- Сафронов А.Ф., Чалая О.Н., Зуева И.Н., АлександроваА.Р. Естественный выход нефти в пойме р. Амга (Сибирская платформа) // Геология и геофизика. - 2014. - Т. 55. - № 11. - С. 1661-1666. DOI: 10.15372/GiG20141106.

- Колганова М.М., Губина М.М. Закономерности распределения порфиринов в битумоидах, нефтях и твердых битумах Сибирской платформы // Органическое вещество в современных и ископаемых осадках. YII Всесоюзный семинар. Тезисы докладов. - Ташкент, 1982. - С. 240-241.

- Колганова М.М., Конторович А.Э. Некоторые черты геохимии ванадия и никеля в осадочных породах и нефтях // Геология нефтегазоносных районов Западно-Сибирской низменности. - Новосибирск, 1966. - С. 184-197.

- Преснова Р.Н., Дробот Д.И., Глушкова О.Н. и др. Нефти и конденсаты венда и нижнего кембрия Сибирской платформы (Справочное руководство). - Иркутск, 1988. - 93 с.

- Бодунов Е.И., Белецкий В.Л., Фрадкин Г.С. и др. Геология, гидрогеология и геохимия нефти и газа южного склона Анабарской антеклизы. - Якутск: ЯФ СО АН СССР, 1986. - С. 171-174.

- Масленников М.А., Ракитина И.В., Сухов С.С. Новые данные о строении кембрийской барьерной рифовой системы Сибирской платформы по данным сейсморазведки // Геология рифов: мат-лы Всероссийского литологического совещания. - Сыктывкар, 2020.

- Масленников М.А., Сухов С.С., Ракитина И.В., Дубовская А.А. Перспективные объекты в бассейновом типе разреза кембрия Сибирской платформы (на примере Южного Прианабарья) // Карбонатные резервуары-2018: мат-лы IV науч.-практ. конференции. - М., 2018.