Перспективы нефтегазоносности Малоземельско-Колгуевского нефтегазоносного района и его шельфового продолжения

Автор: Вахнин М.Г.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 8 (236), 2014 года.

Бесплатный доступ

Приводится сравнительная характеристика изученности, структурного плана и параметров локальных структур Малоземельско-Колгуевского нефтегазоносного района и его шельфового продолжения. Рассматривается влияние новейших тектонических процессов на возможную миграцию углеводородов и распределение месторождений нефти и газа на о. Колгуев.

Локальные структуры, шельф печорского моря, остров колгуев, нефтегазоносность, новейшие тектонические движения

Короткий адрес: https://sciup.org/149128632

IDR: 149128632

Текст научной статьи Перспективы нефтегазоносности Малоземельско-Колгуевского нефтегазоносного района и его шельфового продолжения

На севере Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции (ТПНГП) и на ее шельфовом продолжении сосредоточено большое количество месторождений углеводородов. При этом строение шельфового продолжения ТПНГП в значительной степени определяется геологическим строением материковой части и включает ее структурно-тектонические элементы [1].

На территории шельфа открыто шесть месторождений, из них четыре нефтяных (Варандей-море, Медынское море, Долгинское, Приразломное), Поморское газоконденсатное месторождение и Северо-Гуляев-ское нефтегазоконденсатное. Месторождения обнаружены в конце 80-х — начале 90-х годов прошлого века, когда был проведен основной объем сейсморазведочных работ и бурения. В настоящее время степень изученности шельфового продолжения ТПНГП значительно ниже, чем материковой части, поэтому большое значение имеет сравнительная характеристика особенностей геологического строения шельфовой и континентальной частей ТПНГП. Это позволит дать более точный прогноз нефтегазоносности шельфа Печорс кого моря и поиска там новых месторождений углеводородов.

Изученность, характеристики локальных структур и влияние неотектонических процессов на нефтегазоносность территории

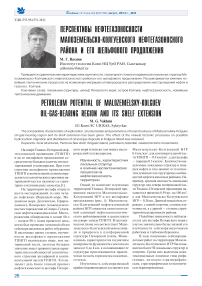

Одной из наименее изученных территорий Тимано-Печорской провинции является Малоземельско-Колгуевский НГР и его шельфовое продолжение (рис. 1). Малоземель-ско-Колгуевский нефтегазоносный район (НГР) является самостоятельной единицей нефтегазогеологического районирования и расположен на северо-западе ТПНГП. В тектоническом плане он соответствует Мало-земельско-Колгуевской моноклинали и приурочен к платформенной структуре Печорской плиты. Моноклиналь характеризуется поднятием поверхности фундамента с востока на запад от 6 до 4 км, а осложняющие ее структуры прослеживаются практически по всем горизонтам осадочного чехла.

Изученность сейсморазведкой крайне неравномерна и составляет для

Малоземельско-Колгуевской НГР 0.4 км/км2, для континентальной части ТПНГП — 0.9 км/км2, а для шельфа — порядка 0.3 км/км2. Количество выделенных локальных структур и ловушек нефти и газа зависит от плотности изученности и структурных особенностей нефтегазоносных районов. Например, средняя плотность локальных структур для севера материковой части Тимано-Печорской провинции находится в пределах 0.59 шт. на 100 км2, а для Малоземельско-Колгуевского НГР — 0.26 шт. Данный показатель отражает, с одной стороны, степень изученности, а с другой — степень структурной насыщенности района.

Подобная зависимость наблюдается и для шельфа Печорского моря с учетом значительно более низкой его изученности сейсморазведочными работами и глубоким бурением.

В ходе поисковых сейсморазведочных работ на территории Малоземельско-Колгуевского НГР было выявлено более 50 локальных структур и ловушек. Среди них выделены неантиклинальные ловушки типа рифогенных, литолого-стратиграфических, стратиграфически и тектонически экранированных.

Рис. 1. Карта структурно-тектонического районирования прибрежной части Малоземельско-Колгуевского НГР и ее шельфового продолжения: Е 1 — Малоземельско-Кол-гуевская моноклиналь, E 1 1 — Нарьян-Марская ступень, Е 1 2 — Колгуевская ступень, Ж2 — Денисовский прогиб, Ж 2 1 — Колоколморский вал, Ж2 2 — Шапкина-Юрьяхин-ский вал, Ж 2 3 — Усть-Печорская депрессия, Ж 3 1 — Поморский и Ярейюский вал, К 1 — Северо-Печорская моноклиналь (по кн.: Фундамент Тимано-Печорского нефтегазоносного бассейна, 2008, с дополнениями)

Локальные структуры имеются практически во всех типах тектонических элементов района. Максимальное количество приурочено к поднятиям и структурно осложненным областям, меньшее количество структур — к элементам нейтрального и отрицательного типа: ступеням и впадинам. Среди выделенных структур в основном распространены брахиантиклинальные складки с двух-четырехкратным удлинением (70 %). Куполовидные структуры составляют до 30 % общего числа выделенных поднятий. Наиболее удлиненные и интенсивно проявляющиеся структуры характерны для валов. Структуры, приуроченные к валам, соответственно имеют ориентировку валов и структурных нарушений. Часть локальных поднятий сосредоточена на участках, не имеющих определенной ориентировки, и обладает разнообразными линейными формами. Прослеживается направленное снижение плотности структур в акватории по сравнению с сушей, при этом наблюдается возрастание их размеров и амплитуды [2] .

На материковой части выявлены такие крупные структуры, как Нарьян-Марская, Долгая, Рогачихинская, Удачная. Промышленная нефтегазоносность НГР установлена на острове Колгуев, где открыты залежи нефти и газа в триасовых и верхнепермских терригенных коллекторах, в карбонатах средневизейско-нижнепермского НГК. К перспективным на обнаружение за лежей углеводородов в северной части Малоземельско-Колгуевского НГР отнесены и карбонатные нижнеперм-ско-верхнекаменноугольные отложения. На долю НГР приходится 3.5 % всех извлекаемых начальных суммарных ресурсов нефти и 1.3 % свободного газа Тимано-Печорской провинции [3].

Структурная поверхность силурийско-нижнедевонских отложений Малоземельско-Колгуевского НГР характеризуется интенсивной дизъюнктивной тектоникой, проявляющейся от протерозоя по всему разрезу. Она оказывает влияние на структуру вышележащих отложений, на формирование антиклинальных структур. Такие структуры, как Таркская и Песчаноозерская (остров Колгуев), расположены над приподнятыми по нарушениям блоками нижележащих отложений. Выделенные сейсморазведочными работами тектонические нарушения имеют северо-западное, субмеридиональное и иногда ортогональное к ним простирания, амплитуда нарушений вдоль разломов изменяется до 300 м.

В зонах разломов формирование локальных структур можно связать с различными по величине вертикальными поднятиями блоков фундамента; с горизонтальными послойными перемещениями внутри осадочного чехла в условиях тангенциального сжатия; с подвижками по надвигам в фундаменте; с дифференцированными верти кальными движениями блоков, разбитых поперечными разломами; с влиянием бокового сжатия непрерывного проявления [4]. В шельфовой зоне Мало-земельско-Колгуевской моноклинали на формирование структурного плана и локальных структур в осадочном чехле могли оказывать влияние горизонтальные смещения по разломам северовосточного простирания.

Территория шельфа крайне неравномерно изучена сейсморазведочными работами, которые, как правило, имели каркасно-поисковый характер. Бурением данный район практически не охвачен, пробурена только одна скважина — Аквамаринская-1 — в прибрежной зоне острова Колгуев, достигшая лишь кровли верхнего карбона [5]. На территории морского продолжения Малоземельско-Колгуев-ской НГР расположен остров Колгуев, достаточно хорошо изученный сейсморазведочными работами МОГТ (1.4 км/км2) и бурением. На территории острова более 70 скважин, большая часть которых сконцентрирована в районе открытых месторождений. Остров Колгуев отделен от материковой части Поморским прогибом, с которым соотносится одноименный пролив. Амплитуда прогиба составляет около 80—100 м. Он достаточно отчетливо выражен морфологически по допозд-неплиоценовой поверхности [6].

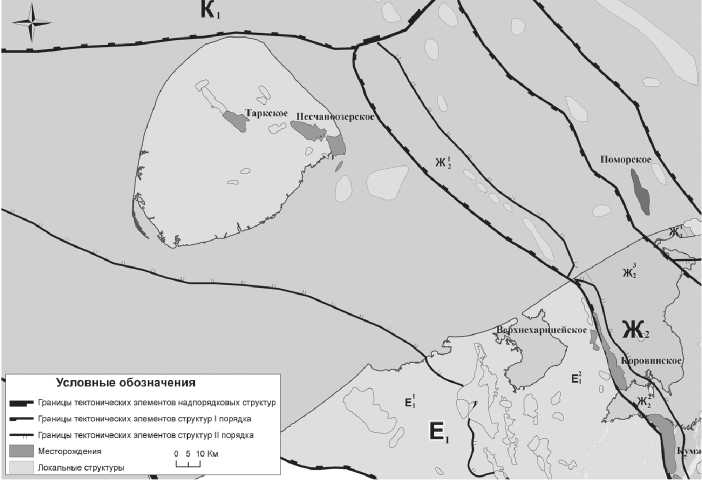

Важную роль при формировании месторождений могли играть неотекто-нические процессы, оказывающие особое влияние на миграцию и переформирование залежей углеводородов на шельфовом продолжении Малоземельско-Колгуевской НГР и на острове Колгуев. Окончательное формирование острова Колгуев приходится на поздний плейстоцен — голоцен, когда при подъеме острова наметилось асимметричное поднятие его центральной, северной и северо-восточной частей [6]. По результатам сейсморазведки, с юго-востока на северо-запад прослеживается региональный разлом, который определяет различную новейшую тектоническую активность разных частей острова. По данным дистанционного зондирования, этот разлом проявляется в виде регионального линеамента. Роз-диаграммы распределений линеаментов острова Колгуев показывают их доминирующее распределение в северо-западном и субширотном направлениях, что указывает на вектор неотек-тонических напряжений [7]. Данный разлом определяет различное неотекто-ническое поведение юго-западной и северо-восточной частей острова и может оказать влияние на пути миграции углеводородов, так как выявленные месторождения углеводородов сосредоточены в северо-восточной части острова Колгуев. При рассмотрении роз-диаграмм линеаментов можно наблюдать, что для северо-восточной части острова дополнительно появляется северовосточная составляющая распределения линеаментов (рис. 2).

На территории острова Колгуев открыты два месторождения углеводородов: Песчаноозерское и Тарк-ское. Песчаноозерское нефтегазоконденсатное месторождение расположено в юго-восточной части острова и приурочено к одноименному поднятию. Месторождение относится к структурно-литологическому типу и характеризуется сложным строением. Залежи углеводородов расположены в небольших литологически ограниченных линзах песчаника с открытой пористостью до 24 % в отложениях чар-кобожской свиты нижнего триаса. Плотность нефти небольшая, ее состав близок к конденсатам.

Второе нефтяное месторождение, Таркское, связано с антиклинальной складкой. Оно находится в 30 км юго-западнее Песчаноозерского месторождения. Содержит две нефтяные залежи, расположенные в высокопроницаемых песчаниках чарко-божской свиты нижнего триаса. Нефть в Таркском месторождении характеризуется большей плотностью по сравнению с песчаноозерской, однако по составу они довольно схожи.

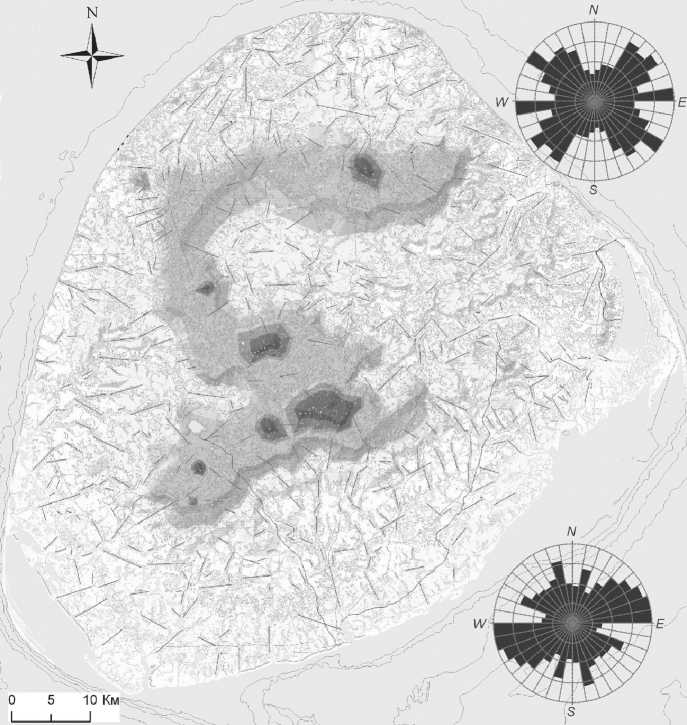

В акваториальной части Малозе-мельско-Колгуевского нефтегазоносного района происходит увеличение глубины до фундамента и наблюдается рост мощности палеозойских и мезозойских отложений (рис. 3), что улучшает перспективность данного района при поисковых работах на нефть и газ.

В качестве перспективных объектов на шельфовом продолжении Ма-лоземельско-Колгуевского НГР могут выступать тектонически экранированные структуры и литологически экранированные ловушки. В континентальной части они сосредоточены вдоль восточного борта Удачной ступени и могут служить ловушками, в которых происходит накопление углеводородов, мигрирующих из примыкающего к ним Печоро-Колвинского очага нефтегазогенерации [8].

Значительный интерес для поисковых работ представляет изучение морского продолжения Песчаноозер ского вала и его восточного борта, где прослеживается увеличение мощности отложений триаса на север. Здесь промышленные скопления углеводородов могут быть сосредоточены в отложениях нижнего и среднего триаса. Региональной покрышкой служат отложения красноцветных и пестроц

10 Км

Рис. 2 . Цифровая модель рельефа о. Колгуев с роз-диаграммами распределения линеаментов северо-восточной и юго-западной частей острова

Рис. 3. Шельфовая часть Малоземельско-Колгуевского нефтегазоносного района. Фрагмент структурной карты по поверхности фундамента (с использованием материалов ГУП ТП НИЦ)

ветных глин в среднем триасе, мощность которых достигает 200 метров.

Заключение

При недостаточном количестве сейсморазведочных работ и бурения большое значение при поисках на шельфовом продолжении Тимано-

Vestnik IG Komi SC UB RAS, August, 2014, No 8

Печорской провинции приобретает информация о геологическом строении острова Колгуев и прибрежных районов, которые значительно лучше изучены. Данную информацию можно использовать при моделировании геологического строения и оценки перспектив нефтегазоносности на шельфовом продолжении Ма-лоземельско-Колгуевского НГР.

Работа выполнена при поддержке программы фундаментальных исследований УрО РАН, проект УрО РАН № 12-5-6-012-АРКТИКА «Формирование углеводородных систем в толщах верхнего палеозоя в арктическом районе Тимано-Печорского нефтегазоносного бассейна».

Список литературы Перспективы нефтегазоносности Малоземельско-Колгуевского нефтегазоносного района и его шельфового продолжения

- Тимонин Н. И. Оценка перспектив нефтегазоносности Баренцево-Карского щельфа России//Геология и минеральные ресурсы Европейского Северо-Востока России: Материалы XV Геологического съезда Республики Коми. Сыктывкар: ИГ Коми НЦ УрО РАН, 2009. Т. III. C. 121-127.

- Вахнин М. Г. Характер морфологических свойств локальных структур в акваториальной части Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции//Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. 2011. № 1. С. 20-24.

- Тарбаев Б. И., Садов С. Л., Никонов Н. И. Вероятностный геолого-экономический анализ поисково-разведочных работ на нефть и газ. Сыктывкар, 2010. 220 с.

- Актуальные научно-технические проблемы развития геолого-геофизических, поисково-разведочных и промысловых работ в республике Коми/Л. З. Аминов, А. П. Боровинских, В. Н. Гайдеки и др. Ухта: КРО РАЕН, 2001. Кн. 1. 372 с.

- Прищепа О.М., Богацкий В.И., Чумакова О.В., Орлова Л.А. Перспективы нефтегазоносности Малоземельско-Колгуевской нефтегазоносной области // Нефтегазовая геология. Теория и практика. - 2009. - Т.4. - №4. - http://www.ngtp.ru/rub/6/46_2009.pdf

- Ференс-Сороцкий А. А. Геоморфология и новейшая тектоника острова Колгуев//Геоморфология. 1982. № 2. С. 90-95.

- Вахнин М. Г. Изучение морфологии и новейших тектонических движений о. Колгуев геоинформационными методами//VIII Всероссийское совещание по изучению четвертичного периода: Фундаментальные проблемы квартера, итоги изучения и основные направления дальнейших исследований: Сб. статей. Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН, 2013. C. 97-98.

- Чупров В. С. Неантиклинальные структуры в палеозойских отложениях Малоземельско-Колгуевской моноклинали и перспективы их нефтегазоносности//Геология и геохимия горючих ископаемых Европейского Севера России. Сыктывкар, 2011. С. 155-166. (Тр. Ин-та геологии Коми НЦ РАН. Вып. 128).