Перспективы нефтегазоносности осадочного чехла и прогноз ловушек углеводородов в северных и центральных районах Предверхоянского краевого прогиба

Автор: Найденов Л.Ф.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Перспективы нефтегазоносности и результаты ГРР

Статья в выпуске: 6, 2021 года.

Бесплатный доступ

На основе комплексной интерпретации современных сейсморазведочных 2D-данных и результатов бурения глубоких скважин выполнен анализ геологического строения и прогноз ловушек углеводородов в северных и центральных районах Предверхоянского краевого прогиба. В статье рассмотрены стратиграфия, литология, тектоническое строение, распределение в осадочном разрезе залежей и перспективных ловушек углеводородов, а также геохимические предпосылки нефтегазоносности палеозой-мезозойских отложений осадочного чехла Предверхоянского прогиба. В результате интерпретации сейсморазведочных 2D-данных доказано, что в верхнепалеозой-мезозойском разрезе распространены крупные ловушки структурно-тектонического, реже - структурного типа, причем их число превышает выявленное предыдущими работами. Характерной особенностью геологического строения территории является широкое распространение ловушек литологического типа, которые прослеживаются на современных сейсмических разрезах. Данные факторы положительно влияют на оценку перспектив северных и центральных районов Предверхоянской нефтегазоносной области. Осадочный чехол северной части прогиба обладает наиболее высокими перспективами для поиска углеводородов. Максимально перспективной является территория приплатформенного крыла Ленской ветви от Бахынайской площади на юге до Говоровской на севере. В пределах данной территории предлагается выполнить сейсморазведочные работы 2D, по результатам которых провести бурение глубокой скважины

Предверхоянский краевой прогиб, ловушка, перспективы нефтегазоносности, осадочный комплекс, сейсмогеологический разрез, катагенез, нефтегазоматеринские отложения, коллектор, пористость, проницаемость, геофизические исследования скважин

Короткий адрес: https://sciup.org/14128586

IDR: 14128586 | УДК: 553.98(571.5) | DOI: 10.31087/0016-7894-2021-6-25-3

Текст научной статьи Перспективы нефтегазоносности осадочного чехла и прогноз ловушек углеводородов в северных и центральных районах Предверхоянского краевого прогиба

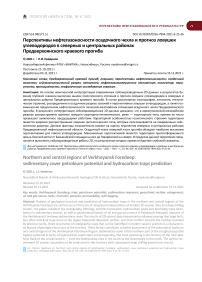

Предверхоянский краевой прогиб расположен на востоке Сибирской платформы, прослеживается в меридиональном направлении от приустьевой части р. Лена до впадения в р. Вилюй на юге, где объединяется с Вилюйской синеклизой (Ленская ветвь), далее уходит на восток по широтному течению р. Алдан (Алданская ветвь). К территории Пред-верхоянского краевого прогиба приурочена одноименная нефтегазоносная область (НГО) площадью 230 тыс. км2 (рис. 1).

Возможности открытия залежей УВ в пределах Предверхоянского прогиба активно изучались в ходе работ 1950–1980-х гг. [1]. На территории прогиба, простирающегося с северо-запада на юго-восток на 1500 км при ширине 40–170 км, открыто два месторождения, содержащих залежи в юрских и триасовых отложениях: Усть-Вилюйское — среднее по величине запасов газа и Собо-Хаинское — мелкое. Небольшое число открытых месторождений обусловлено слабой изученностью Предверхоянского прогиба: плотность сейсморазведочных работ, выполненных в 1950–1980-х гг., составляет 0,06 км/км2, подавляющий объем бурения (27 скважин) сосредоточен в пределах месторождений, на остальной территории прогиба пробурено только 23 глубоких скважины.

В 2014–2016 гг. в северной части Предверхоян-ского прогиба проведены сейсморазведочные работы МОГТ-2D в объеме 1830 км (ФГБУ «ВНИГНИ», 2016), в 2018 г. — отработан речной сейсморазведочный профиль по р. Лена длиной 1050 км (АО «Рос-гео», 2018). Анализ современных сейсморазведочных 2D-данных в комплексе с результатами геологоразведочных работ предыдущих лет позволяет уточнить геологическое строение и перспективы нефтегазоносности осадочного чехла в северных и центральных районах Предверхоянского прогиба.

Стратиграфия, литология и нефтегазоносность осадочного чехла

Для изучения геологии Предверхоянского прогиба были проанализированы разрезы 15 скважин (см. рис. 1). Осадочный чехол Предверхоянского краевого прогиба представлен отложениями среднего – верхнего рифея, венда, кембрия, перми, триаса, юры и мела. Осадки части нижнего (ордовик), среднего (силур, девон) и верхнего (карбон) палеозоя в разрезе отсутствуют, но вполне вероятно, что в том или ином объеме они развиты во впадинах (грабенах) [2].

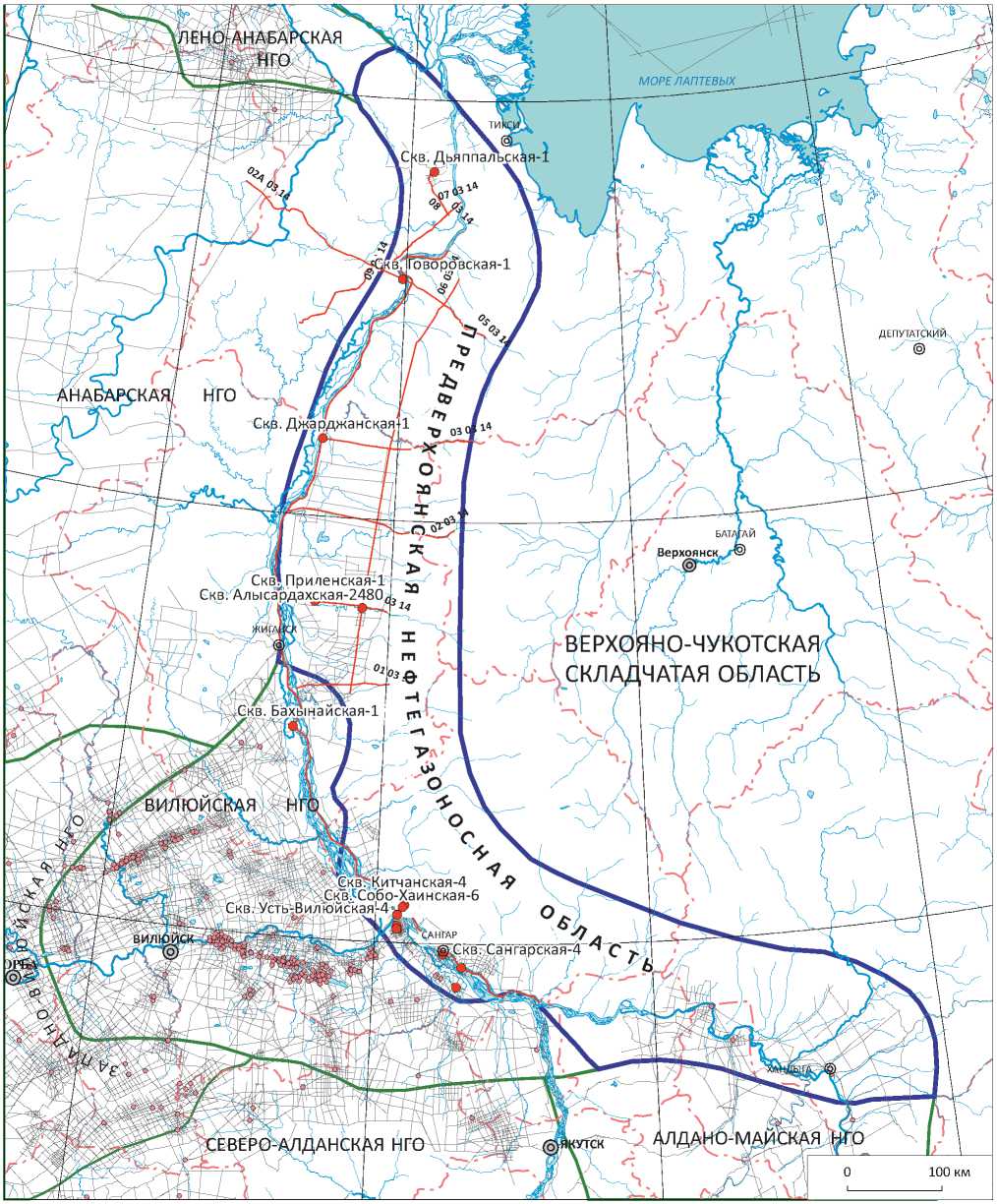

Суммарная мощность осадочного чехла по результатам интерпретации современных сейсморазведочных работ изменяется от сотен метров на при-платформенном крыле прогиба до 12 км в наиболее прогнутых участках поднадвиговой зоны. Корреляционная схема отложений осадочного чехла по скважинам Дьяппальская-1, Говоровская-1, Джар-джанская-1 и Бахынайская-1 приведена на рис. 2.

Докембрийский осадочный комплекс представлен карбонатно-терригенной толщей, содержащей доломиты, известняки, мергели с прослоями аргиллитов, алевролитов и песчаников. Рифей-вендские отложения изучены в скважинах Дьяппальская-1 и Говоровская-1, расположенных в северной части прогиба, а также в обнажениях Хараулахского хребта (Верхояно-Чукотская складчатая область). Разрез рифея представлен нэлэ-герской, сиэтачанской и эсэлехской свитами, венда — хараютехской. Фильтрационно-емкостные свойства пород низкие: коэффициент пористости ( K п) в доломитах рифея не превышает 2,5 %, коэффициент проницаемости ( K пр) — 0,5 ∙ 10–3 мкм2. В скв. Дьяппальская-1 при испытании вендских отложений в открытом стволе получен фильтрат бурового раствора, перебитый газом.

Нижне-среднепалеозойский осадочный комплекс, как и докембрийский, изучен только в северной части Предверхоянского прогиба — в скв. Дьяппальская и в обнажениях Хараулахско-го хребта. Комплекс представлен кембрийской системой — тюсэрской, сэктэнской, маяктахской, огоньорской свитами карбонатно-терригенного состава. Максимальные значения K п карбонатных пород составляют 2 %, K пр — 0,1 ∙ 10–3 мкм2, породы практически непроницаемы.

Верхнепалеозой-нижнемезозойский осадочный комплекс . Отложения верхнего палеозоя вскрыты скважинами только в объеме пермской системы. Каменноугольные отложения выходят на дневную поверхность в складчато-надвиговой зоне Предверхоянского краевого прогиба. Нижнемезозойские породы представлены триасовой системой, в разном объеме исследованной глубокими скважинами.

Пермские отложения вскрыты скважинами Дьяппальская-1, Говоровская-1, Джарджанская-1, где они со стратиграфическим перерывом перекрывают соответственно верхнекембрийские, рифейские и протерозойские породы. Джарга-лахская толща приуральского возраста вскрыта скв. Дьяппальская-1, сложена переслаивающимися серыми, светло-серыми песчаниками, алевролитами и аргиллитами. На территории Анабаро-Хатангского прогиба приуральские отложения (нижнекожевниковская свита) содержат залежи нефти. Бурская толща (биармийская, татарская эпохи) в скважинах Говоровская-1 и Джарджанская-1 представлена серыми песчаниками и алевролитами с прослоями аргиллитов. В скв. Джарджанская-1 в результате испытаний бурской толщи получены притоки воды дебитом до 55 м3/сут с растворенным горючим газом (значения K п в песчаных прослоях достигают 18 %, K пр — 28 ∙ 10–3 мкм2). В пределах Вилюйской синеклизы верхнепермские отложения являются объектом разработки газа и конденсата.

Триасовые отложения севера Предверхоянско-го прогиба, относящиеся к Нижнеленской, Западно-

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

Рис. 1. Карта изученности территории сейсморазведочными работами и бурением

Fig. 1. Exploration maturity map: seismics and drilling

I I 1 [^] 2 3 I ° 4 Скв. Ивановская-1 5 6 7

Границы ( 1 – 3 ): 1 — НГО, 2 — Предверхоянской НГО, 3 — административные; скважины ( 4 , 5 ): 4 — глубокие, 5 — глубокие, участвующие в анализе; сейсмические профили ( 6 , 7 ): 6 — 1960–1980 гг., 7 — 2014–2018 гг.

Boundaries ( 1 – 3 ): 1 — Petroleum Area, 2 — Verkhoyansk Petroleum Area, 3 — administrative; wells ( 4 , 5 ): 4 — deep, 5 — deep used in the analysis; seismic lines ( 6 , 7 ): 6 — 1960–1980, 7 — 2014–2018

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS

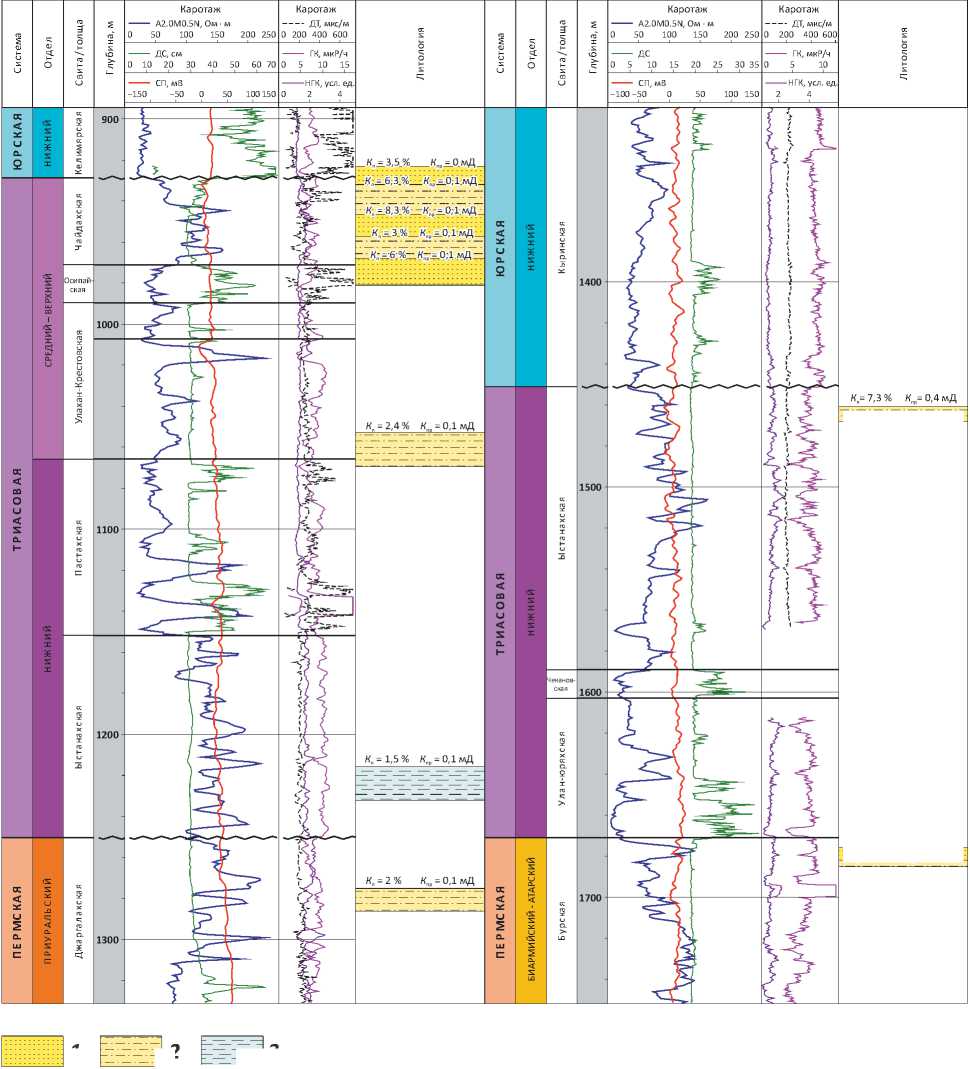

Рис. 2. Корреляционная схема отложений осадочного чехла по скважинам Дьяппальская-1, Говоровская-1, Джарджанская-1 и Бахынайская-1 (A) и схема их расположения (B)

Fig. 2. Correlation chart of sedimentary cover deposits across the wells Dyappalskaya-1, Govorovskaya-1, Dzhardzhanskaya-1, and Bakhynaiskaya-1 (A) and well location map (B)

A

Скв. Алысардахская-2480

Скв. Приленская-1

B

Скв.Дьяппальская-1

|

Скв. Бахынайская-1 |

||||||||||||

|

! |

Каротаж |

|||||||||||

|

ДС, см 0 20 |

40 |

60 80 |

0 |

ГК, мкР/ч 5 10 |

||||||||

|

КС, Ом . м 0 50 100 |

150 |

200 250 |

||||||||||

|

СП, мВ 0 20 40 |

60 |

80 100 |

02 |

НГК, усл. ед. 46 |

||||||||

|

600 |

||||||||||||

|

H |

||||||||||||

|

700 |

||||||||||||

|

800 |

-F4 |

|||||||||||

|

900 |

||||||||||||

|

1000 1100 1200 |

||||||||||||

|

1300 1400 |

||||||||||||

|

1500 |

||||||||||||

|

1 |

1600 |

rr |

||||||||||

|

1700 |

||||||||||||

|

1800 |

||||||||||||

|

1900 |

||||||||||||

|

2000 |

||||||||||||

|

2100 |

||||||||||||

|

2200 2300 |

||||||||||||

|

1 |

||||||||||||

|

2400 2500 |

||||||||||||

|

1=—‘^^- |

||||||||||||

|

2600 |

||||||||||||

|

2700 |

*- |

|||||||||||

|

2800 |

||||||||||||

Усл. обозначения см. на рис. 1

For Legend see Fig. 1

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

Верхоянской и Нижневилюйской фациальным зонам, вскрыты и изучены во всех анализируемых скважинах. Отложения нижнего, среднего и верхнего отделов триаса вскрыты скважинами Бахынай-ская-1, Алысардахская-2480 и Дьяппальская-1. В первых двух разрез не вскрыт на полную мощность из-за недостаточной глубины забоя скважин, а в последней нижнетриасовые отложения размыты. В скважинах Приленская-1, Джарджанская-1 и Говоровская-1 средне- и верхнетриасовые отложения выклиниваются, триас представлен только нижним отделом.

Нижнетриасовые отложения Нижнеленской фациальной зоны (северные районы Предверхоян-ского прогиба) представлены терригенными породами улахан-юряхской, чекановской, ыстанахской и пастахской свит. Чекановская свита сложена темносерыми аргиллитами оскольчатыми, в верхней части — темно-серыми битуминозными известняками. В Нижнеленской и Западно-Верхоянской фациальных зонах в нижнем триасе выделены терригенно-вулканогенные отложения неджелинской свиты (нижняя часть — туфы, песчаники, алевролиты, верхняя — аргиллиты с прослоями алевролитов), глинистые породы мономской свиты и существенно песчаные отложения сыгынканской свиты. Литолого-физические свойства коллекторов изменяются в широких пределах — II–VI классы по А.А. Ханину.

Нижнетриасовые отложения Вилюйской синеклизы содержат подавляющую часть запасов газа и конденсата.

Средний и верхний отделы триаса в Нижнелен-ской фациальной зоне представлены улахан-кре-стовской, осипайской (зеленые аргиллиты, алевролиты, вверху — песчаники) и чайдахской (песчаники, алевролиты с прослоями аргиллитов) свитами. В Нижневилюйской фациальной зоне разрез сложен песчаниками и алевролитами бегиджанской свиты и песчаниками с линзами конгломератов, прослоями алевролитов, глин, аргиллитов, линзочками угля тулурской свиты. Средне-верхнетриасовые породы обладают хорошими коллекторскими свойствами: K п = 10–20 %, достигая 32 %, K пр — до 1000 ∙ 10–3 мкм2. Мелкие залежи УВ в рассматриваемых отложениях встречены на Собо-Хаинском месторождении.

Мезозойский осадочный комплекс наиболее широко представлен на территории центральных и северных районов Предверхоянского краевого прогиба. Стратиграфический диапазон комплекса — от геттанга до коньяка.

Отложения нижней юры залегают на триасовых со стратиграфическим перерывом: в разрезе скв. Дьяппальская-1 — в объеме от верхов карния до тоара, скв. Говоровская-1 — от верхов оленека до геттанга, скважин Джарджанская-1 и Прилен-ская-1 — от верхов инда до геттанга, скважин Алы-сардахская-2480 и Бахынайская-1 — от карния до геттанга. Во всех изучаемых скважинах юрские отложения представлены тремя отделами.

Нижне-среднеюрские отложения исследуемой территории в северных районах представлены лено-анабарским типом разреза, в южных — ви-люйским. Особенностью строения данной толщи является присутствие в разрезе битуминозных глин и аргиллитов сунтарской и низов келимяр-ской свит (тоар). Глинистые сунтарские отложения являются флюидоупором для песчанистой кызыл-сырской свиты и ее аналогов ( K п = 3–30 %, K пр — до 1000 ∙ 10–3 мкм2). К кызылсырским отложениям на территории Вилюйской синеклизы и Предверхо-янского прогиба приурочены залежи газа. Вышележащие среднеюрские отложения представлены песчаниками и алевролитами якутской и нижневи-люйской свит, которые перекрыты неравномерным переслаиванием аргиллитов, алевролитов, песчаников с прослоями углей марыкчанской свиты позднеюрского возраста (оксфорд). Завершает разрез верхнеюрских отложений бергеинская свита, сложенная песчаниками с прослоями аргиллитов. В верхнеюрских отложениях Вилюйской синеклизы и Предверхоянского прогиба открыты небольшие газовые залежи.

Меловые отложения в северных и центральных районах представлены нижним отделом (батылых-ская, эксеняхская, хатырыкская свиты), в южных районах, пограничных с Вилюйской синеклизой, разрез более полный — присутствуют отложения верхнего мела (аграфеновская свита). Коллекторские свойства меловых пород высокие, и, хотя залежей УВ не обнаружено, имеются признаки газоносности — в скв. Алысардахская-2480 в процессе бурения из интервала 98–502 м получен приток водорастворенного газа метаново-азотного состава.

Тектоническое строение

В тектоническом отношении рассматриваемая территория представляет собой наложенную на северо-восточную окраину Сибирской платформы мезозойскую отрицательную структуру, выполненную мощной толщей верхнепалеозой-мезозойских отложений [3].

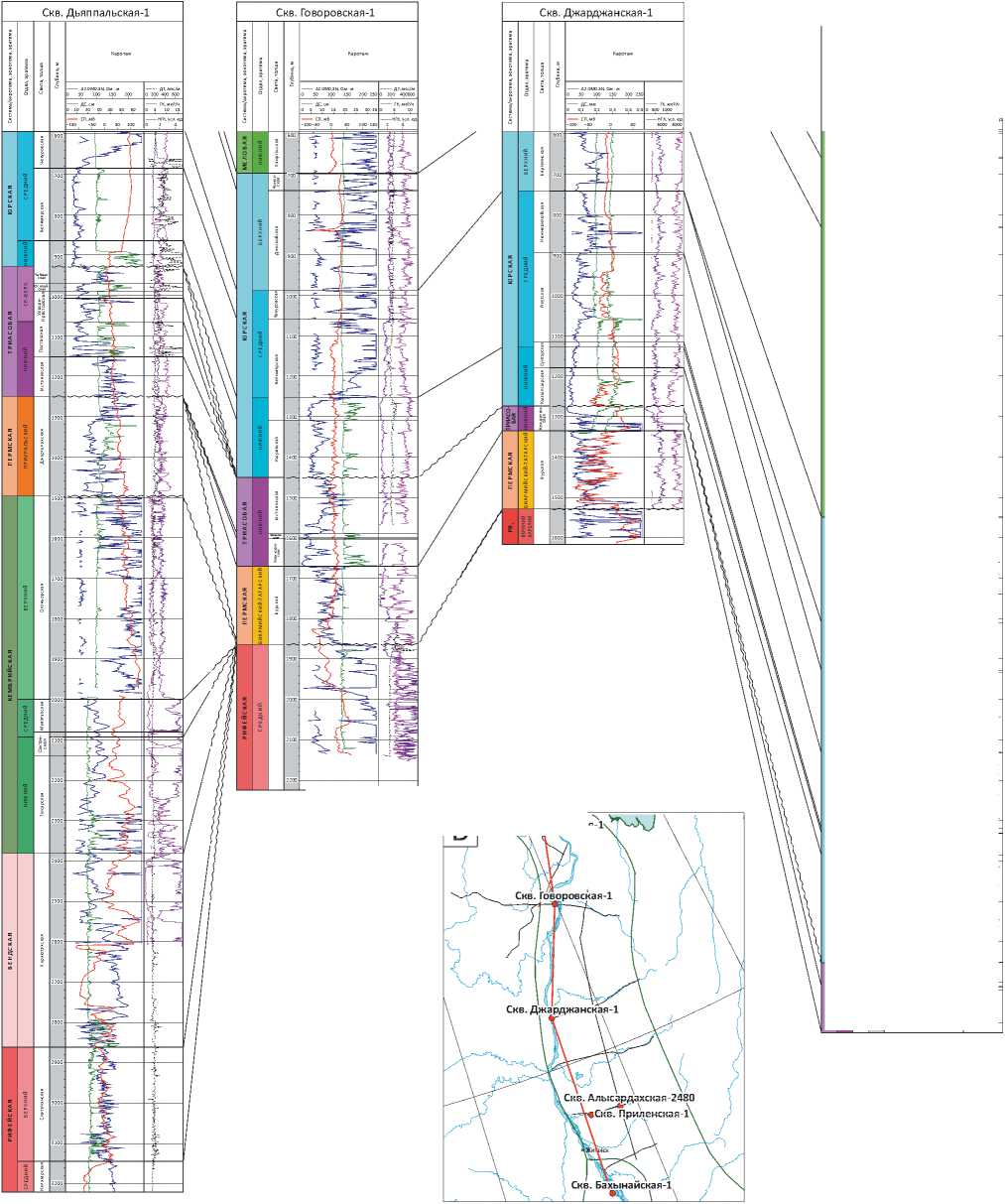

Предверхоянский краевой прогиб отделяется от Лено-Анабарского прогиба Оленекско-Туорасис-ской седловиной [4] (рис. 3). Западная граница условно проводится по линии современного распространения юрских отложений. Восточная граница со складчатой зоной выражена более отчетливо. В современном структурном плане сочленение прогиба и мегантиклинория — это сложнопостроенная складчато-надвиговая зона [3].

В поперечном сечении Предверхоянский прогиб имеет асимметричное строение. Внешнее (при-платформенное) крыло прогиба, полого наклоненное на восток, занимает по площади большую часть прогиба и характеризуется относительно небольшими толщинами отложений верхнего палеозоя и мезозоя (100–3000 м). Как отмечалось, внутреннее (прискладчатое) крыло представлено зоной складчато-надвиговых дислокаций. В его пределах резко

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS

Рис. 3. Тектоническая схема системы мезозойских депрессий востока Сибирской платформы (по [4], с дополнениями) Fig. 3. Tectonic scheme of the Mesozoic depressions system in the Siberian Platform east (from [4], complemented)

S-51

S-50

S-53

S-52

I

II

III

R-50

R-52

Бл

АНАБАРСКИЙ

СВОД

СВОД

СУХАНСКАЯ

ВПАД

IV

МУНСКИЙ

СВОД

ЖИГАНСК

ВЕРХОЯНО-ЧУКОТСКАЯ

-2

Тм

C

V

КУТСК

ЧЫБЫДИНСКАЯ

МОНОКЛИНАЛЬ

СКЛАДЧАТАЯ ОБЛАСТЬ

ЯКУТСКИЙ СВОД

СИНЕКЛИЗА

Тс

J- -Ь-

Ат

ЕС-КЮЕЛЬСКАЯ ОНОКЛИНАЛЬ

1ЮЙСК ©

БАТАГАЙ

Верхоянск1^ © ©

R-51

ЛЕНЕКСКИЙ

V

-4

S-49 Уа

ХАНДЫГА

R-49

АНАБАРСКАЯ

АНТЕКЛИЗА

АЛДАНСКАЯ

P-50

100 км

ДЕПУТАТСКИЙ

Границы ( 1 – 3 ): 1 — Предверхоянского и Лено-Анабарского прогибов, 2 — Вилюйской синеклизы, 3 — структур II порядка (впадин и поднятий); 4 — изогипсы по подошве мезозоя, км; 5 — надвиги в зоне сочленения со складчатой областью; 6 — разломы; 7 — складчато-надвиговая зона; краевые депрессии ( 8 – 10 ): 8 — Вилюйская синеклиза, Предверхоянский и Лено-Ана-барский прогибы, 9 — впадины, 10 — поднятия; Сибирская платформа ( 11 – 13 ): 11 — положительные структуры, 12 — своды, 13 — впадины.

I — Анабаро-Хатангская седловина (Уа — Усть-Анабарское поднятие), II — Лено-Анабарский прогиб (впадины: Юэ — Юэ-линская, Нл — Нижнеленская, Тл — Таймылырская), III — Оленекско-Туорасисская седловина, IV – Предверхоянский прогиб (впадины: Бл — Булунская, Дж — Джарджанская, Сб — Собопольская, Кл — Келинская, Тм — Томпонская; поднятия: Тс — Туорасисский выступ, Ат — Атырканский порог, Ал — Алысардахский вал, Ун — Ундюлюнгское, Тк — Тукуланский выступ), V – Вилюйская синеклиза.

Остальные усл. обозначения см. на рис. 1

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

Усл. обозначения к рис. 3, окончание Legend for Fig. 3, end.

Boundaries ( 1 – 3 ): 1 — Verkhoyansk and Leno-Anabarsky troughs, 2 — Vilyuisky syneclise, 3 — II-nd order structures (depressions and highs); 4 — structural contours over the Mesozoic Bottom, km; 5 — thrusts in the zone of junction with fold area; 6 — faults; 7 — fold and thrust zone; foreland depressions ( 8 – 10 ): 8 — Vilyuisky syneclise, Verkhoyansk and Leno-Anabarsky troughs, 9 — troughs, 10 — highs; Siberian Platform ( 11 – 13 ): 11 — positive structure, 12 — arch, 13 — depression.

I — Anabaro-Khatanga Saddle (Уа — Ust’-Anabarsky high), II — Leno-Anabarsky trough (depressions: Юэ — Yuelinsky, Нл — Nizhnelensky, Тл — Taimylyrsky), III — Oleneksky-Tuorasissky saddle, IV – Verkhoyansk trough (depressions: Бл — Bulunsky, Дж — Dzhardzhansky, Сб — Sobopolsky, Кл — Kelinsky, Тм — Tomponsky; highs: Тс — Tuorasissky uplift, Ат — Atyrkansky bar, Ал — Alysardakhsky swell, Ун — Undyulyungsky, Тк — Tukulansky uplift), V – Vilyuisky syneclise.

For other Legend items see Fig. 1

возрастает мощность верхнепалеозой–мезозой-ских отложений.

Предверхоянский краевой прогиб состоит из ряда вытянутых по оси впадин и разделяющих их поперечных поднятий (см. рис. 3). В пределах территории исследований в центральной части прогиба расположены Линденская и Лунгхинская впадины, разделенные Китчанским выступом. В северной части прогиба выделяются Собопольская, Джар-джанская и Булунская впадины, Ундюлюнгское поднятие, Алысардахский вал, Атырканский порог.

При детальном изучении становится очевидным, что вышеперечисленные структурные элементы имеют более сложное строение. В пределах впадин выделяются локальные брахиантиклинали, узкие вытянутые антиклинальные складки, оси которых повторяют конфигурацию складчатой области. Поднятия представлены гребневидными и коробчатыми складками, осложненными надвигами и сбросами.

Геохимические предпосылки нефтегазоносности

Нефтегазоматеринские отложения Предверхо-янского краевого прогиба охватывают временной диапазон от перми до раннего мела включительно. Нижележащие породы палеозоя и докембрия изучены слабо, за исключением крайнего севера, где данный интервал исследован как в обнажениях Че-куровской антиклинали, так и в разрезе скв. Дьяп-пальская. Тем не менее площадь нефтегазогене-рации кембрийских и докембрийских отложений в масштабах изучаемого объекта незначительна и данные комплексы целесообразно рассматривать при изучении нефтегазогенерационного потенциала Лено-Анабарской НГО.

В пермских отложениях, широко развитых в пределах рассматриваемой территории, значения Сорг в глинистых разностях составляют 1–2 %, в грубообломочных разностях — 0,5–1 %. В глинистых и песчано-алевролитовых разностях пермских пород концентрации хлороформенных битумоидов составляют в среднем 0,01–0,03 %. Отмечается повышение концентраций по направлению к центральным частям прогиба. Для рассеянного органического вещества (РОВ) характерно преобладание гумусовой составляющей. В верхнепермской угленосной формации Лено-Вилюйской НГО сосредоточено 17 790 млрд т РОВ, что составляет более 40 % всего объема, захороненного в верхнепалеозойских и мезозойских отложениях системы краевых депрессий [4].

Нижнетриасовые вулканогенно-осадочные породы характеризуются низкими концентрациями ОВ, абсолютная его масса в Лено-Вилюйском НГБ оценивается в 1224 млрд т [4]. Низкая биопродуктивность, сухой и жаркий климат в раннем триасе в пределах всей рассматриваемой территории обусловили накопление в отложениях очень малого количества ОВ — Сорг = 0,1–0,5 %. Средне-верхнетриасовые отложения несколько богаче ОВ (Сорг составляет в среднем 0,5 %, Бхл — 0,022 %), его абсолютная масса равна около 700 млрд т.

В ранней юре (тоар – ранний аален) на территории Вилюйской синеклизы и Предверхоянского прогиба господствовали условия максимальной трансгрессии. Морские условия осадконакопления, нормальная соленость вод, гумидный климат способствовали накоплению битуминозной сунтар-ской свиты, содержащей значительное количество ОВ с преобладанием водорослево-планктоногенного материала вплоть до чисто сапропелевых разностей. Содержание Сорг в тонкозернистых разностях составляет 0,5–1,5 %. По данным [4], абсолютная масса ОВ в нижнеюрских отложениях составляет 3170 млрд т.

В среднеюрскую эпоху происходила регрессия, море постепенно покидало Вилюйскую синеклизу, но на территории Предверхоянского прогиба морская обстановка седиментации сохранялась. Среда формирования была восстановительной, а состав ОВ этих отложений носил смешанный характер. Среднее содержание Сорг в аргиллитах среднеюрских отложений — 1,35 %, в песчаниках — 0,69 %. Абсолютная масса ОВ составляет 1200 млрд т.

В позднеюрскую эпоху море окончательно покинуло территорию Вилюйской синеклизы и южную половину Предверхоянского прогиба. Осадконакопление здесь происходило в условиях низменной аккумулятивной равнины. В этих условиях накапливалось ОВ сапропелито-гумитового и гумитового типов. Среднее содержание Сорг в аргиллитах верхней юры — 2,16 %, в песчаниках — 0,51 %, а абсолютная масса ОВ — 5221 млрд т.

Нижнемеловые отложения Предверхоянского прогиба представлены континентальной толщей переслаивающихся песчаных и угленосных толщ. Накопление нижнемеловых осадков происходило

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS в условиях обширной прибрежной низменности, иногда затопляемой водами эпиконтинентального бассейна. Среднее содержание Сорг в аргиллитах — 1,6 %, в песчаниках — 0,38 %. Абсолютная масса РОВ — 7420 млрд т [4].

Степень катагенетической преобразованности ОВ в отложениях перми по данным А.Ф. Сафронова [3] изменяется от МК1 до АК, триаса — от МК1 до МК4, юры — от ПК до МК3, нижнего мела — от ПК до МК1. Отложения перми и триаса реализовали свой нефтегазогенерационный потенциал, юрские — частично реализовали и продолжают реализовывать, а нижнемеловые отложения находятся в обстановках, соответствующих началу главной фазы нефте-газообразования.

Размещение зон катагенеза в пределах изучаемой территории подчиняется единой закономерности. Отчетливо проявлена тенденция к последовательной смене зон слабого катагенеза более интенсивным не только с увеличением глубин залегания в направлении к Линденской впадине (центральная часть прогиба), но и при приближении к Верхояно-Чукотской складчатой области. Большинство зон в плане достаточно четко повторяет контуры основных структурных элементов Предверхоян-ского прогиба и Вилюйской синеклизы.

Интерпретация геолого-геофизических материалов

Для уточнения геологического строения, оценки перспектив нефтегазоносности и прогноза ловушек УВ в северных и центральных районах Пред-верхоянского краевого прогиба в Новосибирском филиале ФГБУ «ВНИГНИ» была выполнена комплексная интерпретация современных сейсморазведочных 2D-данных 2014–2018 гг. в объеме 2700 км и результатов бурения глубоких скважин.

На основе анализа ГИС, ретроспективных определений ископаемых остатков организмов и спорово-пыльцевых комплексов, авторских стратиграфических исследований была проведена корреляция разрезов скважин в докембрий-мезозойском интервале и составлены корреляционные схемы.

В пределах изучаемой территории сейсмока-ротажные исследования и вертикальное сейсмическое профилирование не проводились. Изучение скоростной характеристики отложений и стратиграфическая привязка отражающих горизонтов осуществлялись на основе данных акустического каротажа, выполненного в скважинах Дьяппаль-ская-1, Говоровская-1, Приленская-1, Алысардах-ская-2480 и Сангарская-4.

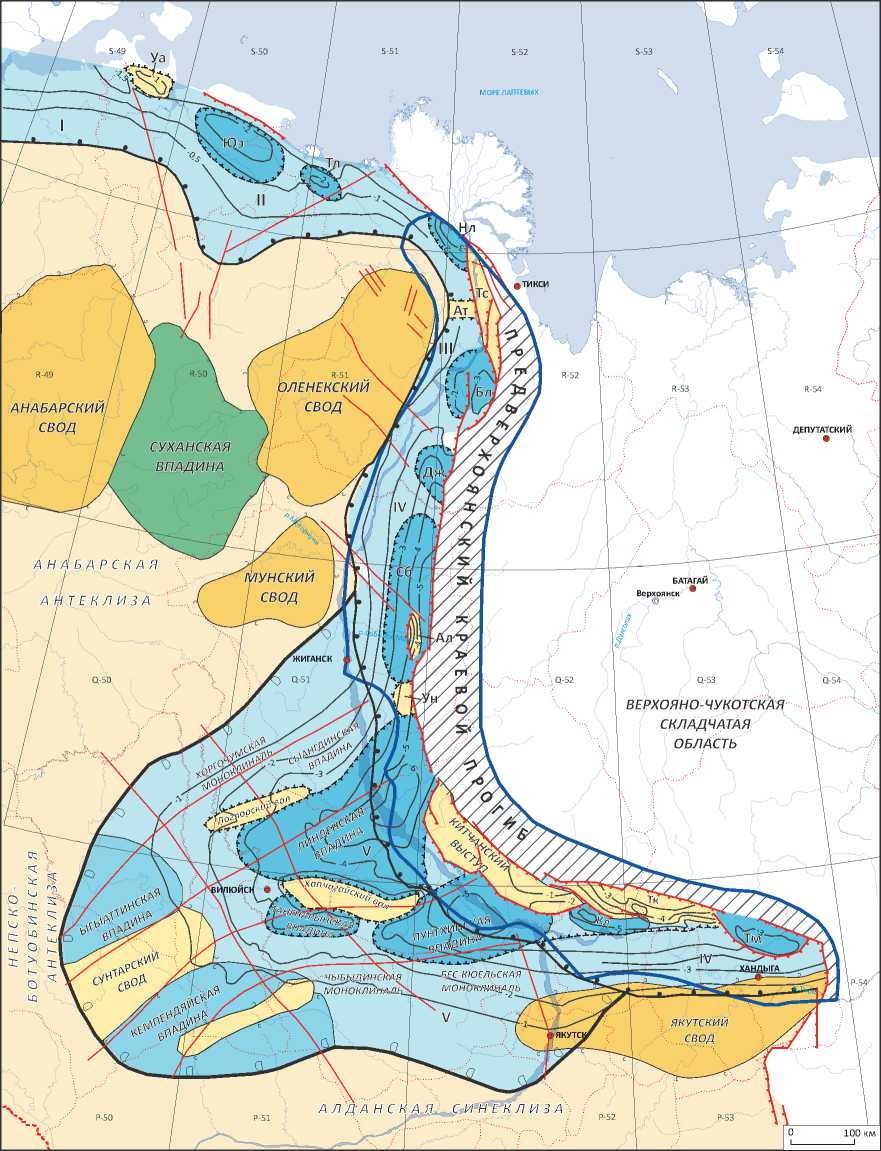

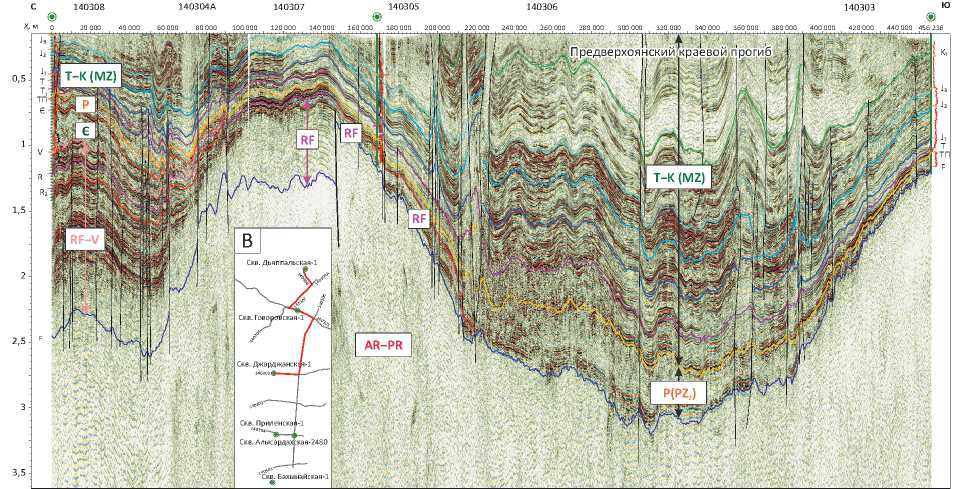

На сейсмических разрезах МОГТ после привязки разрезов скважин были прослежены следующие отражающие горизонты: Ф — в кровле кристаллического фундамента, R2 — в кровле среднерифейских отложений, R — в кровле рифея, V — в кровле венда, ТП — в подошве мезозойских отложений, Т1 — в кровле нижнетриасовых отложений, Т — в кровле триасовых отложений, J1 — в кровле сунтарской свиты и аналогов (ранняя юра, тоар), J2 — в кровле ниж-невилюйской свиты и аналогов (средняя юра, кел-ловей), J3 — в кровле бергеинской свиты и аналогов (поздняя юра, волга) и K1 — в кровле батылыхской свиты и аналогов (ранний мел, баррем) (рис. 4).

Анализ сейсмических разрезов и результатов бурения скважин Дьяппальская-1, Говоровская-1, Джарджанская-1 показывает, что разрез осадочного чехла с севера на юг существенно меняется. В районе скв. Дьяппальская-1 чехол имеет максимальный стратиграфический диапазон, сложен отложениями рифея, венда, нижнего (кембрий) и верхнего (пермь) палеозоя и мезозоя (см. рис. 4).

Разрез скв. Говоровская-1 по стратиграфическому объему значительно менее полный, чем разрез скв. Дьяппальская-1: отложения позднерифейского, вендского, кембрийского и раннепермского (приуральского) возраста и на породах среднего рифея залегают верхнепалеозой-мезозойские отложения. По присутствию в разрезе рифейских толщ район скв. Говоровская-1 относится к переходной зоне между Предверхоянским и Лено-Анабарским прогибами. Южнее отложения рифея выклиниваются и осадочный чехол северной (Ленской) ветви Пред-верхоянского прогиба сложен отложениями верхнего палеозоя и мезозоя.

Прогноз ловушек УВ

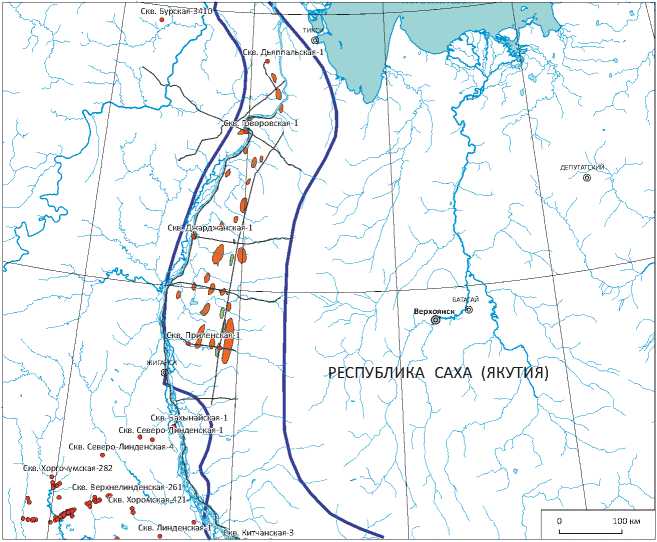

Как отмечалось, изученность Предверхоянско-го прогиба сейсморазведочными работами низкая, поэтому выявить и локализовать ловушки УВ на основе этих материалов не представляется возможным. Для прогноза ловушек в северных и центральных районах Предверхоянского прогиба были использованы сведения о перспективных объектах и структурах, стоящих на балансе ФГБУ «Росгеол-фонд», а также материалы о ловушках [3]. По данным ФГБУ «Росгеолфонд», в пределах изучаемой территории находится 8 ловушек нефти и газа, по материалам А.Ф. Сафронова — 27 (рис. 5).

Структуры приплатформенного крыла прогиба, выделенные А.Ф. Сафроновым, имеют брахиан-тиклинальную форму. Размеры складок варьируют от 10 до 70 км по длинной оси при амплитудах от первых десятков до сотен метров. Ориентировка складок параллельна оси прогиба; ближе к осевой части складки иногда расположены под углом к общему простиранию. Брахиантиклинали закартированы по результатам анализа геологической съемки, а также по данным интерпретации магнитных и гравитационных аномалий геологами Всесоюзного аэрогеологического треста [3].

Для анализа достоверности существования перспективных ловушек, выявленных по результатам работ прошлых лет, была выполнена комплексная интерпретация временных разрезов МОГТ-2D, результатов бурения глубоких скважин, материалов геологической съемки масштабов 1:1 000 000 и 1:200 000.

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

Рис. 4. Композитный сейсмогеологический разрез по линии профилей 140308 – 140304А – 140307 – 140305 – 140306 – 140303 (A) и схема их расположения (B)

Fig. 4. Slalom geoseismic section along the survey lines 140308 – 140304А – 140307 – 140305 – 140306 – 140303 (A)

and location map (B)

С

Скв. Дьяппальская-1

Скв. Говоровская-1

Скв. Джарджанская-1

Ю

140304A

456 236

П

K

Ji

J2

T-K (MZ)

0,5

Т

RF

RF

V

F

(MZ)

R

1,5

RF

B

RF-V

F

2,5

AR-PR

P(PZ 2 )

ая-

3,5

P

^ В

J3

J3

Ji

; Ji

ТП

20 000 40 000 60 000

Х, м 0

1,651

1,524

1,397 1,27

1,143 1,016

0,889

0,762

0,635

0,508

0,381

0,254

0,127

-0,127

-0,254

-0,381

-0,508

-0,635

-0,762

-0,889

-1,016

-1,143

-1,27

-1,397

-1,524

-1,651

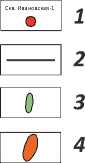

В качестве примера проанализируем сейсмо-геологический разрез по профилю 140302 (рис. 6). На разрезе фиксируются крупные ловушки структурно-тектонического, реже — структурного типа, причем их больше, чем было выявлено предыдущими работами. Характерной особенностью геологического строения изучаемой территории является развитие в разное время переходных и континентальных обстановок осадконакопления, что повлекло широкое распространение ловушек литологического типа, которые также прослеживаются на современных сейсмических разрезах. Все эти факторы положительно влияют на оценку перспектив северных и центральных районов Предверхоянской НГО.

Фазовое состояние УВ в ловушках может быть весьма разнообразным. Пермские отложения в пределах прискладчатого крыла прогиба в конце юрского периода находились в главной зоне газообразования, приплатформенного крыла — в главной зоне нефтеобразования [4]. Юрские отложения на всей территории, кроме фронтальной части приплатформенного крыла, к настоящему времени прошли главную фазу нефтеобразования. Таким образом, ловушки, распространенные в разрезе осадочного чехла, могли заполняться как нефтью, так и сухим газом, газоконденсатом. При этом количество газа и газоконденсата, судя по всему, будет преобладать. Миграция УВ из нефтегазоматеринских толщ в ловушки происходила из погруженных областей прогиба.

В результате анализа петрофизических характеристик пород в разрезе скважин Ленской ветви прогиба сделан вывод о том, что фильтрационно-емкостные свойства коллекторов даже на относительно малых глубинах резко ухудшаются в скважинах, пробуренных на территории (или вблизи) складчато-надвиговой зоны Предверхоянского прогиба (скважины Дьяппальская-1, Говоровская-1, Алысардахская-2480, Китчанская-4) (рис. 7). Очевидно, что это вызвано процессом динамометаморфизма, обусловленным движением Верхояно-Чу-котской складчатой области в сторону Сибирской платформы.

Центральная часть Предверхоянского краевого прогиба осложнена крупной положительной структурой — Китчанским выступом (абсолютные отметки кровли перми на западном борту варьируют от -2,5 до -4,5 км). На западе он граничит с Линденской и Лунгхинской впадинами, от Хапчагайского вала, расположенного в пределах Вилюйской синеклизы, он отделяется прогибом (см. рис. 3). Свод Китчан-ского выступа представлен линейной складчатостью северо-западного простирания [5]. К складкам приурочены надвиги с амплитудой до первых километров. По данным петрофизических исследований керна скважин Китчанской площади, коллекторские свойства пород верхнепалеозой-нижнемезозойского комплекса низкие: средняя пористость — 5 %, газопроницаемость — (0–2) ∙ 10–3 мкм2.

На остальной территории центральной части Предверхоянского краевого прогиба господствуют

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS

Рис. 5. Карта ловушек УВ в северных районах Предверхоянской НГО

Fig. 5. Map of HC traps in the northern regions of the Verkhoyansk Petroleum Area

-

1 — глубокие скважины; 2 — сейсмические профили 2014–2018 гг.; 3 — ловушки УВ (ФГБУ «Росгеолфонд»);

-

4 — брахиантиклинали [3].

Остальные усл. обозначения см. на рис. 1

1 — deep wells; 2 — seismic lines of the years 2014–2018; 3 — HC traps (FSFI Rosgeolfond); 4 — brachyanticlines [3].

For Legend see Fig. 1

Рис. 6. Сейсмогеологический разрез по профилю 140302 (A) и схема его расположения (B)

Fig. 6. Geoseismic section along 140302 Line (A) and the location map (B)

0,6 к

0,8

1,2

1,4

1,6

1,8

J 1

2,2

2,4

Т

Тектонические

2,6

Т 1

нарушения ох

2,8

ТП

Ф

0,4 A

Усл. обозначения см. на рис. 1, 5

For Legend see Fig. 1, 5

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

Рис. 7. Литолого-физические характеристики верхнепалеозой-мезозойских отложений в скважинах Дьяппальская-1 и Говоровская-1

Fig. 7. Lithologic and physical characteristics of the Upper Palaeozoic-Mesozoic deposits in the Dyappalskaya-1 and Govorovskaya-1 wells

Скв. Дьяппальская-1

Скв. Говоровская-1

1 — песчаники; 2 — алевролиты; 3 — аргиллиты

1 — sandstone; 2 — siltstone; 3 — claystone

|

К п = 8 % |

К пр = 0,4 мД |

|

К = 2,4 % |

К пр= 0,4 мД |

две крупные отрицательные структуры – Линден-ская и Лунгхинская впадины [5, 6], которые являются элементами как Вилюйской синеклизы, так и Предверхоянского прогиба (см. рис. 3). Абсолютные отметки кровли перми (ОГ ТП) здесь изменяются от –4,8 до –6 км.

Как отмечалось, в крайней западной части Китчанского выступа расположены Собо-Хаинская и Усть-Вилюйская брахиантиклинали, на которых открыты небольшие по запасам газовые залежи. Непромышленные притоки нефти получены из верхнеюрских и нижнемеловых отложений на

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS

Бергеинской и Олойской площадях, расположенных в центральной части Предверхоянского прогиба (70 км на юго-восток от Усть-Вилюйского поднятия). Бурение на Сангарской и Эксеняхской площадях (см. рис. 1), расположенных на одноименных структурах, положительных результатов не дало.

Центральная часть Предверхоянского краевого прогиба, охватывающая Китчанский выступ и восточные районы Линденской и Лунгхинской впадин, неравномерно покрыта сейсморазведочными работами МОВ преимущественно в 1950– 1960-х гг., и в будущем необходимо дальнейшее изучение этой территории сейсморазведочными работами МОГТ-2D.

Выводы

Осадочный чехол северной части Предверхо-янского краевого прогиба обладает высокими перспективами для поиска УВ. В его разрезе присутствуют нефтегазоматеринские толщи, коллекторы и флюидоупоры, перспективные ловушки разных типов, а также разломы, обеспечивающие миграцию УВ в ловушки.

Максимально перспективной для поисков нефти и газа является территория приплатформенного крыла Ленской ветви Предверхоянского краевого прогиба от Бахынайской площади на юге до Говоровской на севере . В пределах данной территории целесообразно провести сейсморазведочные работы 2D, по результатам которых предлагается бурение глубокой скважины.

Список литературы Перспективы нефтегазоносности осадочного чехла и прогноз ловушек углеводородов в северных и центральных районах Предверхоянского краевого прогиба

- Мигурский Ф.А., Якупова Е.М. Новые данные о геологическом строении антиклинальных структур северной части Предверхоянского перикратонного прогиба // Геология нефти и газа. - 2017. - № 5. - С. 31-36.

- Найденов Л.Ф. Прогноз нефтегазоносности осадочного чехла в северной части Предверхоянского прогиба [Электронный ресурс] // "Санкт-Петербург 2018. Инновации в геонауках - время открытий": 8-я международная геолого-геофизическая конференция и выставка EAGE (Санкт-Петербург, апрель 2018 г.). - 2018. - Режим доступа: https://www.earthdoc.org/content/papers/ (дата обращения 04.10.2021 г.).

- Сафронов А.Ф. Геология и перспективы нефтегазоносности северной части Предверхоянского прогиба. - Новосибирск: Наука, 1974. - 112 с.

- Соколов Б.А., Сафронов А.Ф., Трофимук А.А., Фрадкин Г.С., Бакин В.Е., Каширцев В.А., Япаскурт О.В., Изосимова А.Н. История нефтегазообразования и нефтегазонакопления на востоке Сибирской платформы. - М.: Наука, 1986. - 166 с.

- Мокшанцев К.Б., Бабаян Г.Д., Васильева М.Н., Горнштейн Д.К., Гудков А.А., Гусев Г.С., Еловских В.В., Штех Г.И. Тектоническое строение нефтегазоносных районов Якутии // Геологическое строение и нефтегазоносность восточной части Сибирской платформы и прилегающих районов. - М.: Недра, 1968. - С. 94-116.

- Анциферов А.С., Бакин В.Е., Варламов И.П. и др. Геология нефти и газа Сибирской платформы / Под ред. А.Э. Конторовича, В.С. Суркова, А.А. Трофимука. - М.: Недра, 1981. - 552 с.