Перспективы нефтегазоносности северо-западной части Западной Сибири

Автор: Белоусов С.Л., Пермяков С.В., Сокольникова А.А.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Дискуссии

Статья в выпуске: 2, 2021 года.

Бесплатный доступ

Одним из основных направлений поисково-разведочных работ на современном этапе изученности Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции является исследование ее бортовых зон. Западная бортовая зона Западно-Сибирского мегабассейна характеризуется благоприятными геологическими предпосылками для обнаружения крупных скоплений углеводородов. Степень геолого-геофизической изученности, особенности формирования юрского интервала разреза, тектоническое строение, а также развитие рассматриваемого бассейна на протяжении всего геологического времени свидетельствуют о его высоких перспективах. На данной территории и ее периферии уже открыты месторождения с залежами нефти и газа, в том числе крупные: на юге - Талинское, на севере - Ярудейское. Установлены залежи разного типа: структурно-стратиграфические - в нижнеюрских отложениях, структурные и структурно-литологические - в среднеюрских. Предполагается наличие аналогичных запасов и в нижне-среднеюрских пластах исследуемой территории, а также залежей в базальных горизонтах верхней юры, сложенных отложениями вогулкинской и трехозерной толщ морского генезиса. Для поисков и разведки месторождений нефти и газа необходимо дальнейшее изучение западной части Западно-Сибирского мегабассейна

Ловушка, залежь, месторождение, юрские отложения, геолого-геофизическая изученность

Короткий адрес: https://sciup.org/14128570

IDR: 14128570 | УДК: 550.812.1 | DOI: 10.31087/0016-7894-2021-2-93-105

Текст научной статьи Перспективы нефтегазоносности северо-западной части Западной Сибири

Интенсивное изучение Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции началось с 1960-х гг. Геологическое изучение этой провинции в основном проводилось в центральной ее части из-за открытия уникальных месторождений нефти и газа. Бортовые зоны Западно-Сибирского мегабассейна на данный момент имеют низкую геолого-геофизическую изу- ченность1. Такие слабоизученные территории нефтегазоносной провинции наиболее перспективны для обнаружения скоплений УВ среднего и даже крупного размера.

Одним из перспективных направлений поиска месторождений нефти и газа является северо-запад-

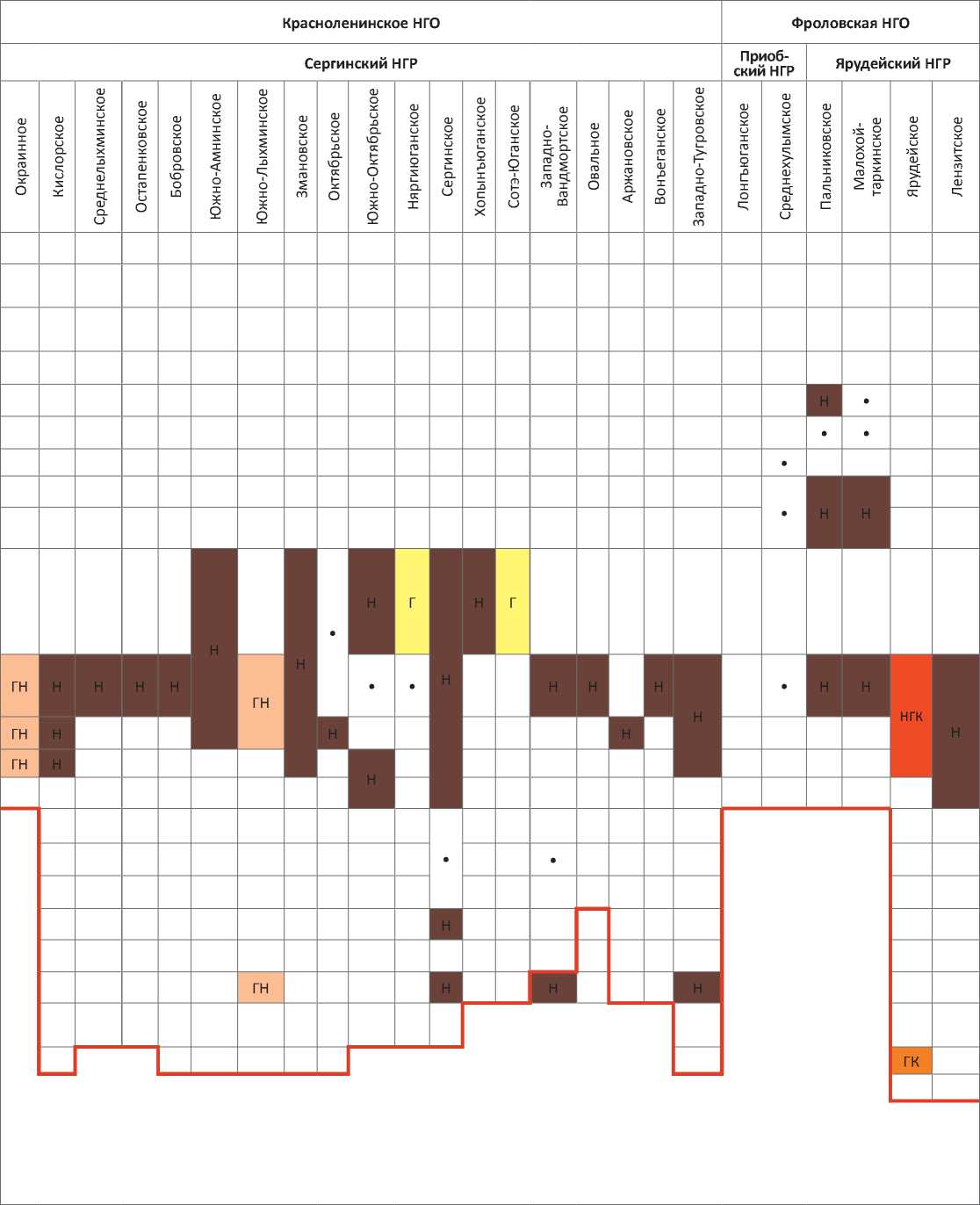

Рис. 1. Стратиграфическое распределение открытых залежей по разрезу Fig. 1. Stratigraphic belonging of the discovered pools

|

га ш н S U |

R Ш о |

1 DC |

ra R C |

Приуральская НГО |

|||||||||||||||

|

Березовский НГР |

|||||||||||||||||||

|

Ф О ос R < 6 0) CD CD U |

CD О ос R < 6 Q |

CD О о X о EZ |

CD О R zr |

CD О CD cl |

CD О О no CD CD LD |

CD О s: 6 CD CD CD U |

CD О s: 6 X Q |

CD О ZE |

0) О R [Z |

CD О О О |

CD О |

CD О |

ф о о 3 |

ф о ф 00 О |

ф о 6 ф CD Ф О |

||||

|

M ^ |

Устремская пачка |

||||||||||||||||||

|

Чуэльская пачка |

|||||||||||||||||||

|

и; га со О R Ш |

»s X |

Деминская пачка |

|||||||||||||||||

|

> ^ |

о |

||||||||||||||||||

|

S |

Ю 0 |

||||||||||||||||||

|

)S X Q. Ф CD |

E j< 7 о 7 |

Ю 1 (П) |

Г |

Г |

Г |

Г |

Г |

Г |

ГК |

ГК |

Г |

Г |

Г |

ГК |

Г |

Г |

Г |

||

|

Ю 2 |

о |

о |

Г |

||||||||||||||||

|

Ю 3 |

о |

о |

Г |

о |

|||||||||||||||

|

Ю 4 |

|||||||||||||||||||

|

)S CI Ш Q. U |

Ю 5 |

ГК |

|||||||||||||||||

|

о; га X и Q. 2 |

Ю 6 |

||||||||||||||||||

|

Ю 7 |

|||||||||||||||||||

|

Ю 8 |

о |

||||||||||||||||||

|

Ю 9 |

|||||||||||||||||||

|

ra^ |

Радомская пачка |

||||||||||||||||||

|

*^ |

Ю 10 |

||||||||||||||||||

|

)S X |

Тогурская пачка |

||||||||||||||||||

|

Q. |

Ю 11 |

||||||||||||||||||

|

Кора выветривания |

|||||||||||||||||||

|

7 |

|||||||||||||||||||

Усл. обозначения рис. 1

Legend items Fig. 1

Н 1 НГК 2 ГН 3 ГК 4 Г 5 о 6 • 78

Залежи ( 1 – 5 ): 1 — нефтяная, 2 — нефтегазоконденсатная, 3 — газонефтяная, 4 — газоконденсатная, 5 — газовая; 6 — газопроявления при бурении и испытании; 7 — пленка нефти при испытаниях; 8 — граница доюрских отложений

Pools (1–5): 1 — oil, 2 — oil, gas, and condensate, 3 — gas and oil, 4 — gas condensate, 5 — gas; 6 — gas shows when drilling and testing; 7 — oil film when testing; 8 — pre-Jurassic deposits ная бортовая зона Западно-Сибирского мегабассейна площадью около 200 тыс. км2. Она вытянута с юго-запада, район истока р. Северная Сосьва, на северо-восток до Обской губы и имеет протяженность около 760 км. Согласно тектонической карте центральной части Западно-Сибирской плиты (1998), западная граница зоны проходит по Висимско-Хошгортской гряде и включает такие тектонические структуры I порядка, как Березовская моноклиналь, Чуэльский выступ, Верхнеполуйская моноклиналь. Более половины территории зоны относится к нераспределенному фонду недр. В пределах рассматриваемой территории выделяется четыре нефтегазоносных области, в двух из которых (Красноленинская и Фро-ловская) установлена продуктивность нижне-среднеюрских отложений. Причем в данном интервале содержатся наибольшие запасы УВ. Залежи преимущественно нефтяные, реже смешанного фазового состава (рис. 1).

На данной территории и ее периферии уже открыты месторождения с залежами нефти и газа, некоторые из них относятся к категории крупных. Например, на юге открыто Красноленинское месторождение, на севере — Ярудейское. Залежи относятся к разному типу: структурно-стратиграфические — в нижнеюрских отложениях, структурные и структурно-литологические — в среднеюрских.

Методика работ

Для выделения перспективных зон в нижне-среднеюрских отложениях выполнен следующий комплекс работ.

-

1. Сбор максимально доступного объема первичной сейсмической, геологической и комплексной геолого-геофизической информации (сейсмические разрезы по региональным и площадным профилям, сетки гравитационного и магнитного полей, скважины с данными ГИС, описания и результаты лабораторных исследований керна, анализы пластовых флюидов).

-

2. Создание единого интерпретационного проекта. Взаимная увязка всех имеющихся данных.

-

3. Комплексная сейсмогеологическая интерпретация с использованием современных программных средств и технологических приемов (картопострое-ние по разномасштабным и нерегулярным данным, сейсмостратиграфический, сейсмофациальный ана-

-

4. Литолого-фациальное изучение керна ключевых скважин с использованием современных подходов (потоковые исследования, седиментологический анализ, изучение ихнофаций). Проведение дополнительных петрофизических исследований на современном оборудовании. Изучение и использование геохимических характеристик нефтегазоматеринских пород.

-

5. Построение палеогеографических и литологических карт. Прогноз изменения качественных характеристик всех элементов нефтегазовой системы (резервуаров, покрышек, нефтегазоматеринских толщ) на основе литофациального состава отложений.

-

6. Построение геологической карты доюрского основания и анализ состава терригенного материала коллекторов.

-

7. Палеотектонические реконструкции, анализ истории погружения бассейна и структурообразова-ния.

-

8. Построение мультимоделей 1D и 2D нефтегазовых систем, прогнозирование путей миграции и фазового состава УВ в зонах нефтегазонакопления.

лизы). Интерпретация ГИС. Построение схем корреляции скважин, уточнение стратификации разреза, построение результирующих сводных структурных карт и карт толщин, картирование линий стратиграфического выклинивания.

В работе был использован весь доступный и наиболее разнообразный набор данных: 30 тыс. км сейсморазведочных работ 2D (региональных — 10 тыс. км, площадных — 20 тыс. км); сетки гравитационного и магнитного поля 1 × 1 км; 500 поисково-оценочных и разведочных скважин со стратиграфическими разбивками (200 — с каротажем, 475 — с результатами испытаний, 330 — с описанием керна, 50 — c определениями фильтрационно-емкостных свойств, 90 — с геохимическими исследованиями, а также 45 дел скважин).

Данные по площади представлены неравномерно, и отмечается различное, преимущественно низкое, качество материалов, связанное с выполнением работ в разные годы.

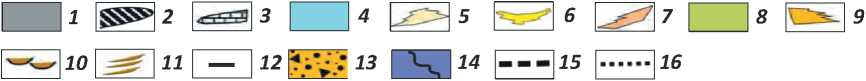

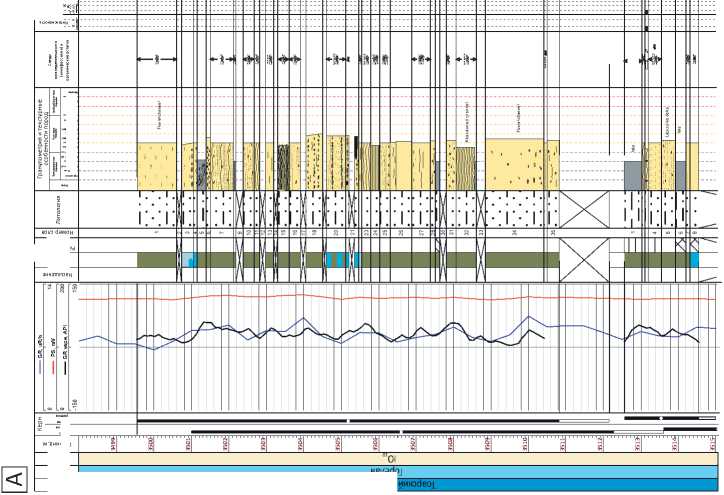

В ходе работ выполнена сейсмостратиграфиче-ская привязка и корреляция 5 сейсмических отражающих горизонтов в нижне-среднеюрском интервале разреза платформенного чехла (Т 4 , Т 3 , Т 2 , Т 1 , Т),

Рис. 2. Принципиальная схема осадконакопления юрских отложений

Fig. 2. Schematic diagram of Jurassic sedimentation

ЗВ

Баженовская

Б свита и ее аналоги

Абалакская

Т свита и ее аналоги

Шеркалинская

Т4 свита и ее аналоги

Доюрское основание

горизонта Б, условно соответствующего кровле юрских отложений, горизонта А, соответствующего подошве юры.

Концептуальная модель

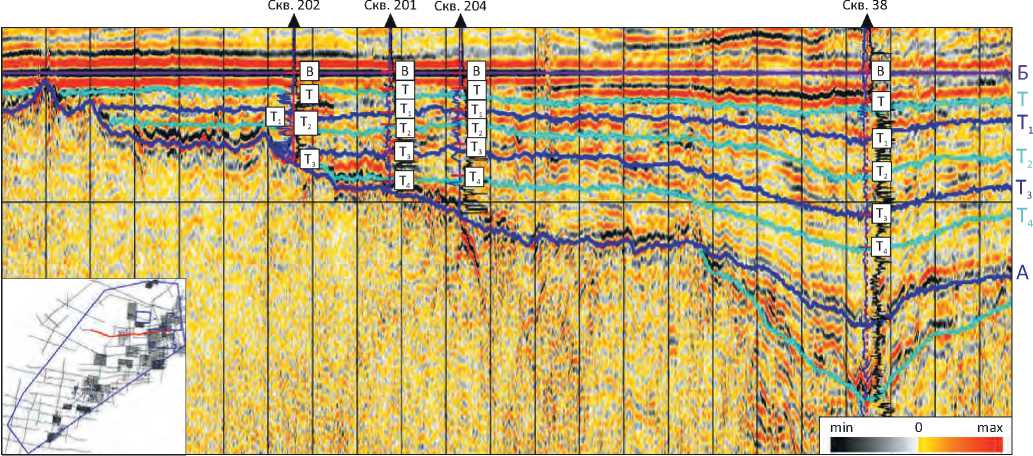

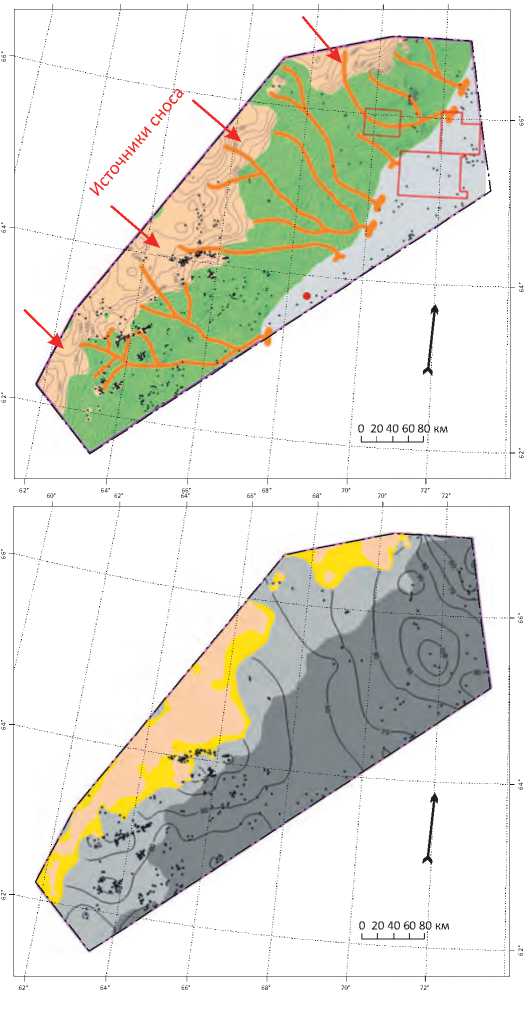

Принципиальная схема осадконакопления (рис. 2) и фрагмент регионального сейсмического разреза (рис. 3) показывают особенности формирования юрского интервала. В западном и северо-западном направлении к регионально положительным структурам Висимского мегавала и Щучинского выступа происходит сокращение разреза с последовательным выклиниванием сначала нижне-, потом средне- и верхнеюрских горизонтов. В местах налегания трансгрессивных пачек на фундамент раз-

виты базальные слои крупнообломочных песчаников, перекрытые глинистыми толщами [1]. Линии выклинивания региональных циклитов были закартированы и вынесены на структурную карту поверхности фундамента (рис. 4).

Интерпретация ГИС и результаты изучения фильтрационно-емкостных свойств показывают, что пористость и проницаемость по всем скважинам исследуемой территории сопоставимы с пористостью и проницаемостью продуктивных пластов открытых месторождений — возможных аналогов. Наблюдается тенденция улучшения коллекторских свойств в западном и северо-западном направлении по мере уменьшения глубины их залегания.

Рис. 3. Фрагмент временного сейсмического разреза по региональному профилю 25 с примером корреляции отражающих горизонтов в юрском интервале

Fig. 3. Fragment of seismic time section along the regional Line 25 with an example of reflectors tracing in the Jurassic interval

Отражающие горизонты, соответствующие: Б — кровле баженовской свиты и ее аналогов, Т — кровле тюменской свиты, Т1 — кровле среднетюменской подсвиты, Т2 — кровле нижнетюменской подсвиты, Т3 — подошве радомской пачки, Т4 — подошве тогурской пачки, А — кровле доюрских образований

Reflecting horizons associated with: Б — Bazhenov Fm Top and its analogues, Т — Tyumen Fm Top, Т1 — Middle Tyumen member Top, Т2 — Lower Tyumen member Top, Т3 — Radomsky package Bottom, Т4 — Togursky package Bottom, А — pre-Jurassic formations Top

Условия осадконакопления

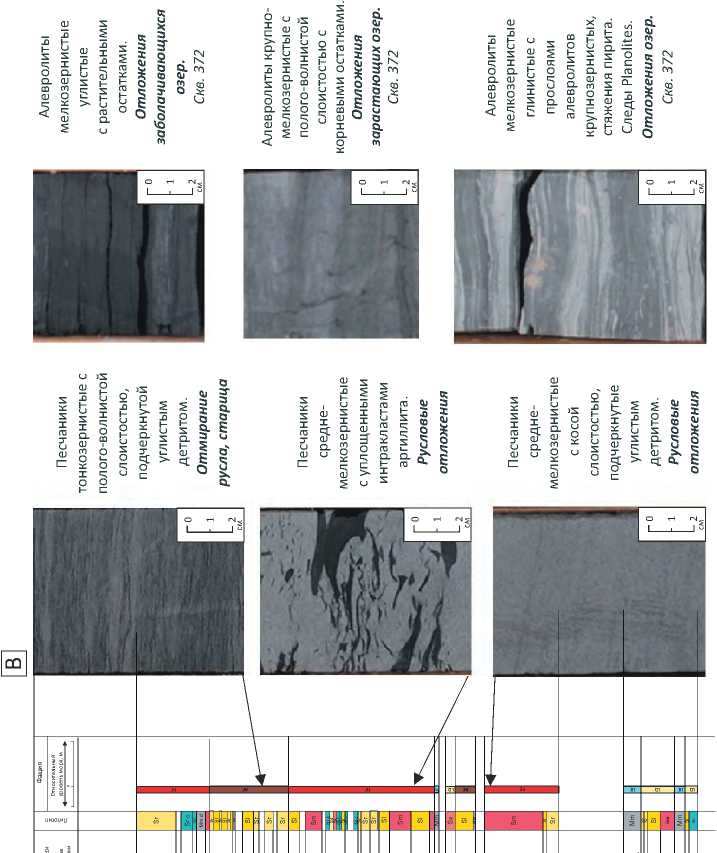

В рамках седиментологического анализа юрских отложений были выполнены следующие виды работ: описание керна, определение фаций и построение седиментологических разрезов. В результате седиментологического анализа по 11 ключевым скважинам были сделаны следующие выводы.

-

1. Нижнеюрские отложения формировались в континентальных (флювиальные и озерные макрофации) и прибрежно-континентальных (заливы/ла-гуны) обстановках (рис. 5) [2].

-

2. Среднеюрские отложения тюменской свиты (пласты Ю 3–9 ), накапливались в континентальных обстановках, выделяются озерные и флювиальные фации. Характеристика пласта Ю 2 отличается от пластов, расположенных стратиграфически ниже, в сторону преобладания фаций, формировавшихся в пределах прибрежного залива/эстуария, что свидетельствует об усилении влияния моря в период накопления его отложений [3]. Основными коллекторами пласта Ю 2 являются маломощные алевритопесчаные отложения заливной дельты, залегающие среди лагунных линзовидно-слоистых алевролитов и аргиллитов.

Рассматриваемая территория в мезозой-кай-нозойское время прошла сложный период тектони-

ческого развития. Накопление нижних горизонтов осадочного чехла происходило в межгорных прогибах, нивелируя рельеф доюрского фундамента. Заполнение региональных впадин происходило с более высокой скоростью осадконакопления. К региональным выступам — Висимскому мегавалу и Щучинскому выступу — мощность отложений резко сокращалась вплоть до полного выклинивания. Таким образом, на протяжении всего мезозоя восточная область испытывала погружение, а западная и северо-западная — оставались региональными положительными структурами. В кайнозое в результате раскрытия Северного Ледовитого океана произошла тектоническая активизация, проявившаяся в изменении направлений структурообразования и неравномерном поднятии территории, особенно на севере и северо-западе. Это привело к эрозии верхней части разреза с выпадением толщи мощностью от 200–250 до 800 м. Кайнозойский тектогенез существенно повлиял на структурную перестройку осадочного чехла и перераспределение нефтегазоносности.

По результатам комплексной интерпретации, на основе анализа карт общих толщин, седиментологического описания керна и результатов ранее выполненных исследований были построены палеогеографические схемы по всем интервалам юрских региональных резервуаров и флюидоупоров [4, 5].

Рис. 4. Структурная карта по отражающему горизонту А с наложением линий выклинивания юрских отложений

Fig. 4. Depth map over A Reflector (Devonian Top) showing geological limits of Jurassic deposits

1 — границы работ; 2 — изогипсы по отражающему горизонту А, м; 3 — скважины; 4 — профили 2D; границы выклинивания ( 5 – 10 ): 5 — баженовской свиты и ее аналогов, 6 — тюменской свиты, 7 — среднетюменской подсвиты, 8 — нижнетюменской подсвиты, 9 — радомской пачки, 10 — тогурской пачки

1 — boundaries of study area; 2 — structural contours of А Reflector, m; 3 — wells; 4 — 2D survey lines; geological limits ( 5 – 10 ): 5 — Bazhenov Fm and its analogues, 6 — Tyumen Fm, 7 — Middle Tyumen member, 8 — Lower Tyumen member, 9 — Radomsky package, 10 — Togursky package

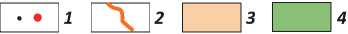

Примеры палеогеографической интерпретации пласта Ю2 средней юры и перекрывающего его верхнеюрского флюидоупора приведены на рис. 6. Зона накопления коллекторов с северо-запада была ограничена областью эрозионной возвышенности, а с юго-востока — глинистой дистальной частью шельфа. В пределах озерно-аллювиальной области формирования отложений ожидается сплошное распространение коллекторов тюменской свиты, однако их качество неоднородно и определяется приурочен-

Рис. 5. Пример седиментологической колонки нижней юры (горелая свита, пласт Ю10) (A), континентальные условия (флювиальные и озерные макрофации) (B) Fig. 5. An example of Lower Jurassic (Gorelaya Fm, depositional column, Ю10 unit) (A), continental settings (fluvial and lacustrine macrofacies) (B)

аиЕ Ed g оси Ееи-^у

ii»HHamAdo?e хнэьчэП

VOOHlHWWHp jouo a aw он аииэтпэЕН молл

.....

«мЛ aj "енидЛ1у laevu nei/эсю ехиез эМв

18 J

1™H

i*"»«l

о.

~ V I---

-ГК 0,181

EHdaw

Рис. 6. Палеогеографические схемы пласта Ю2 (A) и верхнеюрского флюидоупора (B)

Fig. 6. Paleogeographic schemes of Ю2 unit (A) Upper Jurassic impermeable bed (B)

А

B

0 20 40 60 80

км

0 20 40 60 80 км

66’

64°

70’

70°

64°

66°

68°

72°

62°

64°

62°

68°

66°

72°

72°

70°

68°

62°

60°

1 — скважины; 2 — речные долины; равнины ( 3 – 5 ): 3 — эрозионно-денудационная, 4 — озерно-аллювиальная, 5 — озерно-аллювиальная, временами заливаемая морем; 6 — рельеф поверхности фундамента; 7 — дельтовые комплексы; 8 — направление сноса обломочного материала; 9 — существенно аргиллитовый склон; 10 — существенно аргиллитовый бассейн; 11 — мощность верхнеюрских глин, м.

Остальные усл. обозначения см. на рис. 4

1 — well; 2 — river valleys; plains ( 3 – 5 ): 3 — denudation erosion, 4 — alluvial lacustrine, 5 — periodically sea-drawning alluvial lacustrine; 6 — basement topography; 7 — deltaic sequences; 8 — direction of clastic material transportation; 9 — slope mainly composed of claystone; 10 — basin mainly composed of claystone; 11 — thickness of Upper Jurassic shale, m.

For other Legend items see Fig. 4

ностью к речным долинам, а также составом пород источника сноса.

Верхнеюрская трансгрессия имела максимальную площадь распространения и создала эффективную глинистую покрышку надо всем нижне-среднеюрским нефтегазоносным комплексом (см. рис. 6). Лишь в присводовой части Висимского мегавала и на бортах Щучинского выступа проходила узкая полоса волноприбойной зоны шельфа, в которой накапливались песчаники вогулкинской и трехозерной толщ [6, 7].

Большое влияние на качество коллекторов оказывает состав пород источника сноса. По карте локальных аномалий магнитного поля были выделены интрузии основного состава и протрассированы глубинные разломы, положение которых уточнялось по сейсмическим разрезам. По карте гравитационного поля выделены интрузии гранитоидов. На основе комплексной геофизической интерпретации и данных о составе и возрасте пород был сделан прогноз распространения доюрских комплексов и построена геологическая карта доюрского основания. На эту

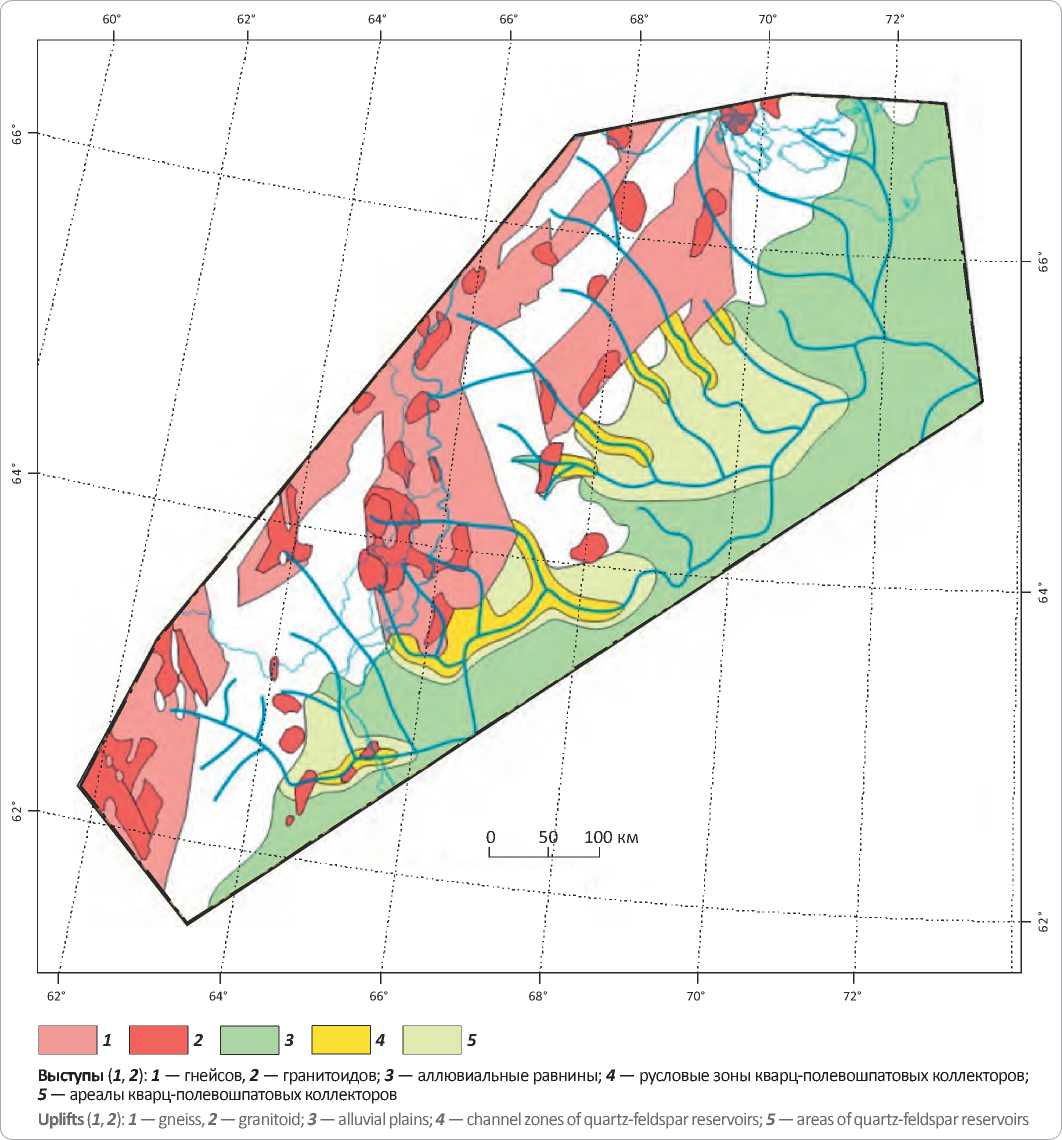

Рис. 7. Схема распределения коллекторов-резервуаров на примере пласта Ю10

Fig. 7. Scheme of reservoir distribution by the example of Ю10 unit

геологическую карту наложены палеогеографические зоны по горизонтам региональных резервуаров и закартированы области речного размыва гранитогнейсовых пород и области сноса кварц-полево-шпатового обломочного материала, образующего песчаные коллекторы наилучшего качества, а также участки речных долин с наибольшей концентрацией таких песчаников (рис. 7).

Моделирование

Бассейновое моделирование 1D позволяет в конкретных точках скважин воссоздать историю погружения и прогрева бассейна, восстановить время начала генерации и степень реализации УВ-потен-циала. Мультимоделирование 1D дает возможность оперативно выполнить предварительную оценку ре-

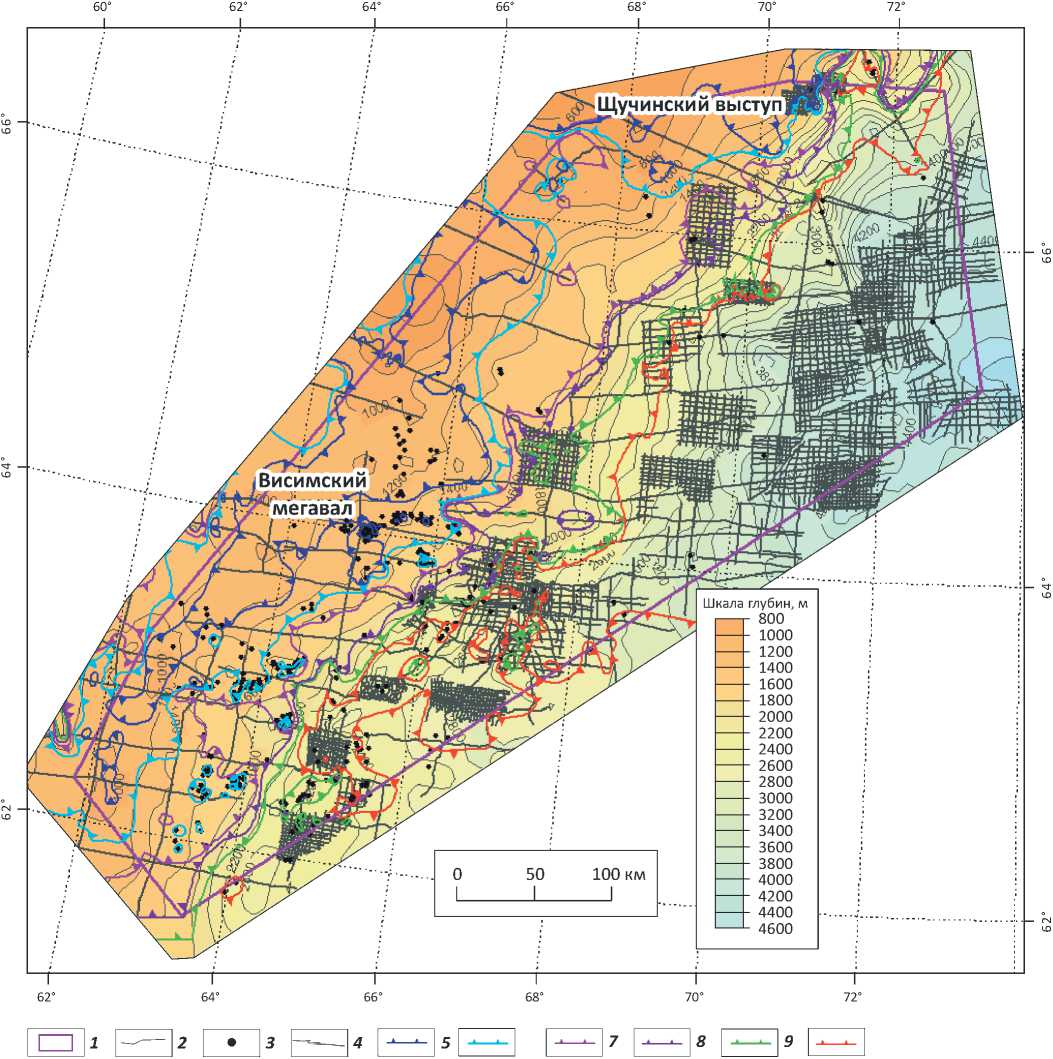

Рис. 8. Фрагмент разреза по северной линии бассейнового моделирования 2D

Fig. 8. Fragment of section along the line of 2D basin modelling

З

В

Cкв. 202

Cкв. 103

110 120 130 140 150 А 160 170 180 190 200 210 220 230 2

0 250 260 270 280 290 км

Ханты-Мансийская

Викуловская

Кошайская

АС 1-4

АС 5-6

АС 7-8

Уровень преобразованности нефтегазоматеринских пород, %

0–5

5–10

15–20

20–25

25–30

30–35

35–40

40–45

45–50

50–55

55–60

60–65

65–70

70–75

75–80

85–90

90–95 10

95–100

™5а Tv

АС 9-1 2

БС 1

Абалакская

Ю 2-4

Глинисто-углистая толща

Ю 5-6

Ю 7-9

Радомская пачка

Ю 10

Тогурская пачка

50 км

лйШмж

’/ж-^ T M W-A W

Ю 11

Доюрское основание

240 280 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600

сурсного потенциала территории [8]. Бассейновое моделирование 1D проведено в 13 ключевых скважинах. На основе результатов бассейнового моделирования были построены схемы катагенетической преобразованности ОВ для каждой потенциально нефтегазоматеринской породы, позволившие учесть степень его созревания по площади территории. Зоны наибольшего катагенетического преобразования ОВ приурочены к северо-восточной и восточной частям территории. В целом уровень катагенеза ОВ и его состав способствуют образованию смешанной УВ-системы с преобладанием жидких УВ [9, 10].

Для оценки протяженности путей миграции УВ было проведено бассейновое моделирование 2D. По двум ключевым профилям были созданы структурные основы разрезов, а также определены их физические и химические свойства. Оценены пути миграции УВ и заполнение ловушек УВ вдоль профилей. По оценке направлений путей миграции УВ (до 80 км от источника) возможно заполнение УВ потенциальных ловушек в нижне-среднеюрских отложениях как структурного, так и структурно-стратиграфического типов (рис. 8).

Выводы

На основе установленных закономерностей геологического строения нижне-среднеюрского интервала разреза осадочного чехла было обосновано размещение зон, благоприятных для обнаружения крупных скоплений УВ. Перспективные зоны с ловушками стратиграфического типа приурочены к стратиграфическим выклиниваниям резервуаров на участках врезанных долин. Перспективные зоны со структурными и структурно-литологическими ловушками УВ приурочены к участкам улучшенных коллекторов в пределах аккумуляционных низменностей. Согласно картам плотностей потенциальных ресурсов юрских отложе-ний 1 , ресурсы выделенных зон, на основе удельных плотностей генерации УВ в нижне-среднеюрских отложениях, предварительно оцениваются в 3 млрд т усл. топлива.

Список литературы Перспективы нефтегазоносности северо-западной части Западной Сибири

- Лидер М.Р. Седиментология. Процессы и продукты. - М.: Мир, 1986. - 439 с.

- Алексеев В.П. Атлас фаций юрских терригенных отложений (угленосные толщи Северной Евразии). - Екатеринбург: УГГУ, 2007. - 209 с.

- Рединг Х.Г., Коллинсон Дж.Д., Аллен Ф.А. и др. Обстановки осадконакопления и фации: в 2-х т. / Под ред. Х. Рединга. - М.: Мир, 1990. - Т. 1. 352 с.; Т. 2. 384 с.

- Рейнек Г.Э., Сингх И.Б. Обстановки терригенного осадконакопления (с рассмотрением кластических осадков). - М.: Недра, 1981. - 439 с.

- Муромцев В.С. Электрометрическая геология песчаных тел - литологических ловушек нефти и газа. - Л.: Недра, 1984. - 260 с.

- Брадучан Ю.В., Гольберт А.В., Гурари Ф.Г., Захаров В.А., Булынникова С.П., Климова И.Г., Месежников М.С., Вячкилева Н.П., Козлова Г.Э., Лебедев А.И., Нальняева Т.И., Турбина А.С. Баженовский горизонт Западной Сибири (стратиграфия, палеография, экосистема, нефтегазоносность). - Новосибирск: Наука, 1986. - 217 с.

- Амон А.Э., Алексеев В.П., Глебов А.Ф., Савенко В.А. Стратиграфия и палеография мезозойско-кайнозойского осадочного чехла Шаимского нефтегазоносного района (Западная Сибирь). - Екатеринбург: УГГУ, 2010. - 257 с.

- Галушкин Ю.И. Моделирование осадочных бассейнов и оценка их нефтегазоносности. - М.: Научный мир, 2007. - 456 с.

- Ермолкин В.И., Керимов В.Ю. Геология и геохимия нефти и газа: учебник для вузов. - М.: Недра, 2012. - 460 с.

- Неручев С.Г., Вассоевич Н.Б., Лопатин Н.В. О шкале катагенеза в связи с нефтегазообразованием // Тр. XV сессии Международного геологического конгресса. Доклады советских геологов. Горючие ископаемые. - М.: Наука, 1976. - C. 47-62.