Перспективы нефтегазоносности шовных зон северного сегмента Предуральского краевого прогиба

Автор: Грунис Е.Б., Ростовщиков В.Б., Давыденко Б.И.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Перспективы нефтегазоносности предуральского краевого прогиба

Статья в выпуске: 1, 2021 года.

Бесплатный доступ

Шовные зоны северного сегмента Предуральского краевого прогиба представлены сложнопостроенными структурно-тектоническими образованиями, которые являются высокоперспективными в отношении поисков месторождений нефти и газа, но слабоизученными. В статье на основе структурно-тектонического, литофациального и геохимического анализов обосновываются перспективы нефтегазоносности Чернышевской и Черновской шовных зон. Структурно-тектонический анализ позволил выделить первоочередные объекты для проведения поисково-разведочных работ, в том числе: автохтон Хоседаю-Неруюского вала, приразломные Восточно-Воргамусюрская и Поварницкая структуры, Юньягинский рифовый объект, восточную часть горста Чернова. Литофациальные комплексы и природные резервуары, сформированные в палеозое в условиях пассивной окраины Восточно-Европейской платформы, характеризуются наличием седиментационных порово-кавернозных коллекторов в рифах, а также вторичных гипергенных и кавернозных и трещинных коллекторов тектодинамической природы. Геохимическая обстановка способствовала аккумуляции углеводородов в наиболее приподнятых по отношению к очагам генерации шовных зонах. На основе проведенного анализа перспектив нефтегазоносности Чернышевской и Черновской шовных зон предлагаются рекомендации по дальнейшему изучению и опоискованию этих уникальных геологических объектов

Северный сегмент предуральского краевого прогиба, шовные зоны, горст, гряда, тектонодинамический анализ, рифогенные образования, континентальная пассивная окраина, орогенез

Короткий адрес: https://sciup.org/14128565

IDR: 14128565 | УДК: 553.98.2 | DOI: 10.31087/0016-7894-2021-1-41-56

Текст научной статьи Перспективы нефтегазоносности шовных зон северного сегмента Предуральского краевого прогиба

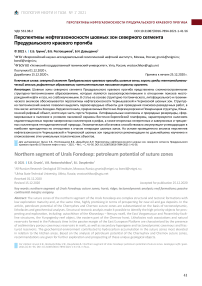

Особенностью геологического строения северного сегмента Предуральского краевого прогиба является наличие шовных зон, которые соединяют самую северную Косью-Роговскую впадину с платформенной частью Печорской плиты и пограничными впадинами, в том числе с Коротаихинской Пайхой-Новоземельского прогиба (рис. 1). К ним относятся Чернышевская и Черновская шовные зоны, основными элементами которых принято считать гряду Чернышева и горст Чернова.

Шовные зоны имеют исключительно сложное строение, обусловленное особенностями их формирования под воздействием как вертикальных движений эндогенного характера, так и тангенциальных напряжений со стороны Урала и Пай-Хоя в период их активного орогенеза.

Структурно-тектоническое положение, литолого-фациальная характеристика отложений и геологическое строение осадочного чехла в шовных зонах являются благоприятными факторами для прогноза промышленных скоплений УВ и проведения поисковых работ по их обнаружению. Это особенно важно в настоящее время для европейского Севера в целом и, в частности, для Республики Коми, которая имеет развитую нефтегазодобывающую и перерабатывающую инфраструктуру, не обеспеченную качественной сырьевой базой по нефти и газу.

При обосновании перспектив нефтегазоносности шовных зон, как геологических объектов, уникальных по своему строению и условиям формирования, исследовались структурно-тектонические, литофациальные и геохимические критерии нефтегазоносности на основе анализа геолого-геофизических материалов последних лет.

Результаты исследований

Исследование фактического геолого-геофизического материала последних лет позволяет представить следующие модели формирования залежей УВ в шовных зонах.

Чернышевская шовная зона. Основным элементом является гряда Чернышева, расположенная на границе Печорской синеклизы Предуральского краевого прогиба и соединяющая с одной стороны Хорейверскую впадину и Варандей-Адзьвинскую структурную зону Печорской синеклизы, с другой — Большесынинскую с Косью-Роговской впадиной [1].

Такое положение до сих пор вызывает дискуссии относительно механизма формирования гряды. Существуют следующие представления: гряда Чернышева — это шовный чешуйчато-надвиговый антиклинорий, сформированный над разрывом глубокого заложения (Тимонин Н.И., 1975); бесскладча-тая надвигово-чешуйчатая структура, расположенная над разломом фундамента (Тарбаев Б.И., 1977);

фронтальная дислокация крупного послойного срыва по соленосным отложениям верхнего ордовика [2] (Юдин В.В., 1985); фронт вдвиговой пластины (Со-борнов О.К., Пильник Л.В., 1991, 1992).

Наиболее полная модель строения гряды Чернышева в виде сложной «веерообразной» структуры во фронте Косью-Роговской надвиговой пластины, сформированной в досреднеюрское время в результате послойного срыва по верхнеордовикским соленосным отложениям, описана В.В. Юдиным.

В данной статье принята следующая модель формирования и строения гряды (рис. 2), которая и положена в основу обоснования перспектив нефтегазоносности этой территории.

Гряда Чернышева окончательно сформировалась как крупная (размером 360 × (5–40) км) шовная структура в позднетриас-раннеюрское время в результате интенсивных движений в заключительную фазу орогенного цикла. Она резко выделяется дислоцированностью отложений на фоне пограничных Хорейверской и Косью-Роговской впадин. В строении гряды Чернышева принимают участие отложения, слагающие платформенное ложе Пред-уральского прогиба (ордовик-каменноугольные), и осадки орогенного комплекса, сохранившиеся лишь в синклинориях центральной части гряды. По кровле карбонатных отложений нижней перми и подошве визейского яруса гряда наиболее приподнята в южной и северо-восточной частях [3].

Структуры гряды образовались над линейной системой разломов, ограничивающих западный борт Косью-Роговской впадины. Это сложнопостроенный антиклинорий, состоящий из системы крутых антиклинальных и синклинальных складок, разорванных продольными и диагональными нарушениями. Ядра антиклиналей сложены породами поздне- и среднепермского возраста, ядра синклиналей — верхнепермскими и триасовыми отложениями.

Последние данные сейсморазведки не дают оснований утверждать наличие или отсутствие в основании Косью-Роговской впадины послойного срыва. Юго-восточная граница гряды Чернышева дислоцирована очень сложно, встречаются полого-надвинутые структуры, причем как в юго-восточном (Тальбейский надвиг), так и в северо-западном (Воргамусюрский надвиг) направлении. При этом преобладают пологие надвиги юго-восточного направления. Это свидетельствует о возможном вдви-ге структур Косью-Роговской впадины под структуры гряды Чернышева.

По мнению авторов статьи, в формировании осадочного чехла гряды Чернышева можно выделить два этапа: доорогенный и орогенный.

На первом этапе, охватывающем ордовик-ран-непермский период, на месте гряды Чернышева существовал грабенообразный желоб глубинного

Рис. 1. Тектонодинамические зоны

Fig. 1. Tectonodynamic zones

65оС

Нерцета

Kочмес

JiКочмес-10

Усть-Лемеа

Романель

Кочмес-9

Инта

Усинск

100 км

60оВ

100 км

Западная Сибирь

Средне- /

Макарьихинское

Ижма-Печорская впадина

Инта

Кожим

в 1 Е 2 И 3 И 4

-

1 — участки ООО «Северо-Уральская нефтегазовая компания»; 2 — разлом; 3 — нефть; 4 — газ.

Косью-Роговская впадина: ВА — внутренняя активная, ВЦ — центральная компенсационная, ВП — внешняя пассивная; шовные зоны: ШЗ-1 — гряда Чернышева, ШЗ-2 — гряда (горст) Чернова

-

1 — blocks of North Uralian Petroleum Company; 2 — fault; 3 — oil; 4 — gas.

Kosju-Rogovsky Depression: ВА — active internal, ВЦ — central rim, ВП — passive external; suture zones: ШЗ-1 — Chernyshev Ridge, ШЗ-2 — Chernov Ridge (horst)

заложения, в котором накапливался обломочный материал, поставляемый с соседних территорий в условиях пассивной континентальной окраины Восточно-Европейской платформы. Тектонические «клавиши» желоба были весьма подвижными, что предопределило частную смену режимов и условий осадконакопления и повлияло на литофациальный облик пород.

Подобные знакопеременные вертикальные движения, определяющие разноуровневое положение Уральского палеоокеана и формирование регрессивно-трансгрессивных рифогенных образований в силурийское, позднедевонское и раннепермское время, испытывала вся северо-восточная часть Восточно-Европейской платформы.

Силурийские рифогенные образования в период обширных регрессий были или полностью размыты, или подвержены значительным гипергенным преобразованиям, идентификация которых затруднена.

Территория гряды Чернышева, как и Варан-дей-Адзьвинского одностороннего рифта, входила в систему наиболее подвижных участков земной коры.

В поздней перми – триасе при интенсивном горообразовании на Урале и формировании Пред-уральского краевого прогиба происходило активное погружение с мощным накоплением молассоидных толщ пермотриасового возраста.

В конце триаса – начале юры в период окончательного замыкания Уральской геосинклинали в последней стадии орогенеза территория, примыкающая с юго-запада Урала, подвергалась инверсии и тангенциальному сжатию. Наибольшее напряжение испытали приграничные зоны между устойчивым Большеземельским и подвижным Косью-Роговским блоками. В этой зоне Урал спровоцировал «бульдозерный эффект», в результате которого породы осадочного чехла в краевой северо-восточной части были скучены и выведены на поверхность.

Северо-западная внешняя зона, непосредственно контактирующая с Большеземельским блоком, явилась буфером и поэтому испытала тангенциальные напряжения в затухающей стадии, о чем свидетельствует более спокойная тектоническая обстановка. Адзьвавомская депрессия в этом случае сыграла роль природного компенсатора напряжений.

Наибольшие напряжения пришлись на внутреннюю зону между Адзьвавомской депрессией и Косью-Роговской впадиной, где сформировались сложнодислоцированные образования Тальбейского блока, при выклинивании которого самые древние породы осадочного чехла (силур – девон) были выведены на поверхность.

В окончательном варианте модель гряды Чернышева представлена следующими структурно-тектоническими элементами.

Рис. 2. Модель строения гряды Чернышева (по материалам ОАО «Севергеофизика»)

Fig. 2. Model of Chernyshev Ridge structure (according to materials of Severgeofizika)

Хорейверская впадина

Гряда Чернышева

Нижнеадзьвинская структура

СЗ

Хоседаю-Неруюская структура

Пр. 20987-03

K

Южно-Попадьювожская Воргамусюрская (поднадвиговая)

структура

структура

Пр. 20989-05

Пр. 20992-07

Пр. 49212рс1

–1000

–2000

Ia (P1a+s)

II-III (C-D) –3000

III-IV (D-S) –4000

–5000

V (O)

–6000

–7000

–8000

–9000

Абс. отметка, м

Скв. Хоседаю-Неруюская-6 А+157,8

Скв. Воргамусюрская-1 А+198,96

50 0 50 100 150 200 0

T 2+3

T 1

P 2 kz+t

P1ar

C3 P 1 a+s

C 2

C 1 s

C 1 tl+v 3

D 3 fm 2

D 3 el

D 3 f 3 D 3 zd

D 3 f 2 +f 1

S 2 D1

S 1

O

v-e

100 150 200 0

ЮВ

D

S

T

P1

C2

P 2 kz+t

P 2 u

P1ar

S 1

P 2 kz+t

P 2 u

S

S

S 2

S 2 4709

S 1

O 3

S 1

S 1

O 3

D 3 fm

D 3 f 3 +f 2

D 3 f 3 +f

P 1 k

P 1 ar 2

D1

P1ar1 C 2

C 1 s

S 2 D1

D 3 fm 2

S 1 S 1

O 3

O

D 3 fm 1

D 3 f 3

D 3 f 2 +f D1

S 2

S 1

v-e

-

1 — альтитуда устья, м; 2 — забой скважины, м; 3 — границы согласного залегания пород (пластов); 4 — стратиграфические несогласия;

-

5 — тектонические нарушения;

-

6 — органогенные постройки, прогнозируемые по данным сейсморазведки

-

1 — wellhead elevation, m; 2 — bottomhole, m; 3 — boundaries of conformable occurrence of rocks (layers); 4 — nondepositional unconformities; 5 — faults;

-

6 — organic buildups predicted based on seismic data

Хоседаюская антиклинальная зона расположена в северо-западной части гряды Чернышева и представляет собой линейную структуру, ориентированную на северо-запад, размером 175 × (5–10) км. От Цильегорской депрессии Хорейверской впадины вал отделяется серией крупных, расположенных кулисообразно, высокоамплитудных нарушений взбросонадвигового типа. В направлении с юго-запада на северо-восток выделяются крупные Заос-тренская, Усино-Кушшорская, Хоседаю-Неруюская структуры, а также ряд более мелких — Адзьвинская, Южно-Степковожская и др. Наиболее высокое положение занимает центральный блок Усино-Кушшор-ской структуры, а также разбитая дизъюнктивами Адзьвинская антиклиналь, их превышения над Адзь-вавомской депрессией составляют соответственно 1700 и 600 м. Складки осложнены нарушениями типа взбросонадвиг. Западные крылья структур оборваны дизъюнктивами взбросонадвигового типа, восточные крылья более пологие и не нарушены.

Адзьвавомская депрессия отделяет Хоседаюскую антиклинальную зону от Тальбейского блока и представляет собой желобообразную отрицательную структуру (прогиб) северо-восточного простирания размером 165 × (5–10) км. Моноклинальный подъем горизонтов восточного борта Адзьвавомской депрессии, ограниченных системой нарушений, формирует крупную Нижнеадзьвинскую приразломную тектонически экранированную структуру.

Тальбейский блок представляет собой чешую-моноклиналь, воздымающуюся по поверхности поддвига на юго-восток. Амплитуда смещения по поверхности разрывного нарушения превышает 20 км, размеры составляют 200 × (3–15) км. Тальбей-ский блок имеет сложное геологическое строение. В его формировании важную роль сыграли не только крупноамплитудные надвиги и сопряженные с ними косорасположенные сбрососдвиги и взбрососдвиги, но и, возможно, поддвиги и вдвиги. Горизонтальное движение происходило главным образом по пластичным солевым толщам ордовика. В пределах Тальбейского блока выделены Исакъюская чешуя, Нелынявожская антиклинальная зона и Тальбейская синклиналь, а также установлен ряд крупных поднадвиговых структур, в том числе автохтонная тектонически экранированная Малоадакская (размер 26 × 3,5 км, амплитуда 700 м, площадь более 60 км2), Воргамусюрская и Западно-Поварницкая поднадвиговые структуры.

Восточно-Воргамусюрская складчатая зона выделена в виде узкой полосы размером 5–10 км, надвинутой на структуры Косью-Роговской впадины на 150 км в длину. Под надвигами Восточно-Ворга-мусюрской складчатой зоны залегают Восточно-Вор-гамусюрская структура площадью более 70 км2, а также большая часть Харутамылькской структуры, часть Поварницкой.

Шарью-Заостренский блок , расположенный южнее Тальбейского, имеет северо-восточное простирание, ширину около 20–30 км, длину до 100 км. По его краям расположены антиклинальные Ед-жид-Заостренская и Неченская структуры (чешуи), в центральной его части находится Шарью-Заострен-ская синклиналь. С востока Шарью-Заостренская синклиналь перекрывается пластинами сложнопо-строенной Восточно-Шарьюской антиклинали (чешуи). Эти крупные складки осложнены более мелкими структурами.

Яньюский блок , расположенный на юге гряды Чернышева, имеет субмеридиональное простирание, представляет собой узкую (7–12 км) антиклинальную зону длиной более 100 км и является поперечной структурой Предуральского прогиба, разделяющей Болыпесынинскую и Косью-Роговскую впадины.

В пределах гряды Чернышева можно выделить три разнотипные по тектоническому строению зоны нефтегазонакопления: среднедислоцированные югозападную, центральную и сильнодислоцированную северо-восточную.

Юго-западная внешняя зона примыкает к Хо-рейверской впадине и Варандей-Адзьвинской структурной зоне по глубинному разлому сложного строения. Представлена так называемой Хоседаюской структурной зоной, основным элементом которой является Хоседаю-Неруюский вал (рис. 3), осложненный брахиантиклинальными высокоамплитудными структурами, ограниченными тектоническими нарушениями.

Промышленная нефтеносность установлена в доманиково-турнейском и визейско-нижнеперм-ском нефтегазоносных комплексах (НГК) на Хоседаю-Неруюском месторождении. Южнее в отложениях верхнего девона открыта Усино-Кушшорская залежь нефти.Впределахзонывыявленыичастичноподготов-лены к бурению не менее восьми высокоперспективных объектов в ордовик-силурийском, доманиково-турнейском НГК.

Центральная зона приурочена к Адзьвинской депрессии. Здесь могут представлять интерес ордо-вик-пермские отложения в области контакта с Таль-бейским блоком. Ловушки структурно-тектонические. Возможно развитие рифогенных образований в позднем девоне. Здесь выделены Южно-Адзьвинская и Нижнеадзьвинская структурно-тектонические ловушки.

Внутренняя северо-восточная зона — наиболее крупная по размерам и наиболее сложная в структурно-тектоническом отношении.

Несомненный интерес представляет Восточ-но-Воргамусюрская структурная зона, где картируются крупные высокоамплитудные ловушки под надвинутым клином Тальбейского блока. К ним относятся Воргамусюрская и Поварницкая структуры.

Рис. 3. Временной разрез через Хоседаю-Неруюское месторождение нефти

Fig. 3. Time section across the Khosedayu-Neruyusky oil field

Скв. Хоседаю-Неруюские-

СЗ 10 112

164 184 204 224 284 304 324

ЮВ 344 364

ГК

A–J

A–J

Ia

IIs

II–III

IIIfl

IV

Ia

I IIIfl L II–III Е IV

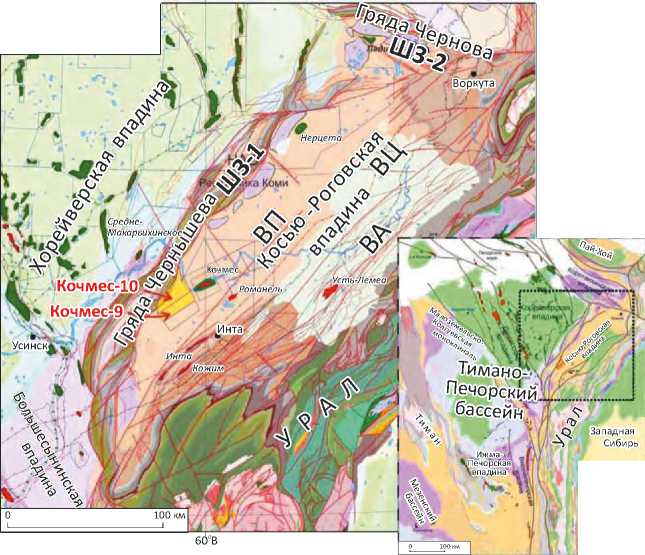

В пределах Тальбейского клина выделяются структуры Попадьювожская-1 и Попадьювожская-2 (рис. 4).

Первоначально формирование ловушек происходило в период относительно спокойного платформенного развития территории, но окончательный вид они приобрели в период кардинальной перестройки структурного плана в конце триаса – начале юры.

Коллекторами в перспективных нефтегазоносных комплексах являются карбонатные отложения различного генезиса. В процессе постседиментационных процессов они подвергались значительным тектоническим, гипергенным и эрозионным изменениям.

На заключительной стадии тектогенеза на формирование коллекторов и покрышек существенное влияние оказал динамометаморфизм, которому подвергалась вся толща осадочных отложений Тальбей-ского блока.

Покрышками являются плотные глинистые карбонаты, которые в контакте с разрывными нарушениями могут образовывать тектонические экраны.

Формирование залежей происходило в течение всего периода развития территории по мере миграции УВ из соседней Косью-Роговской очаговой зоны.

Активизация тектонических процессов в конце триаса – начале юры привела к существенному изменению первоначально сформированных залежей: большая часть из них была разрушена, другие переформированы и только после завершения тектонической перестройки были созданы новые залежи.

Об этом свидетельствуют следы разрушенных залежей, наличие нефтей различного физико-химического состава: от тяжелых вязких до легких.

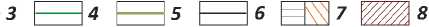

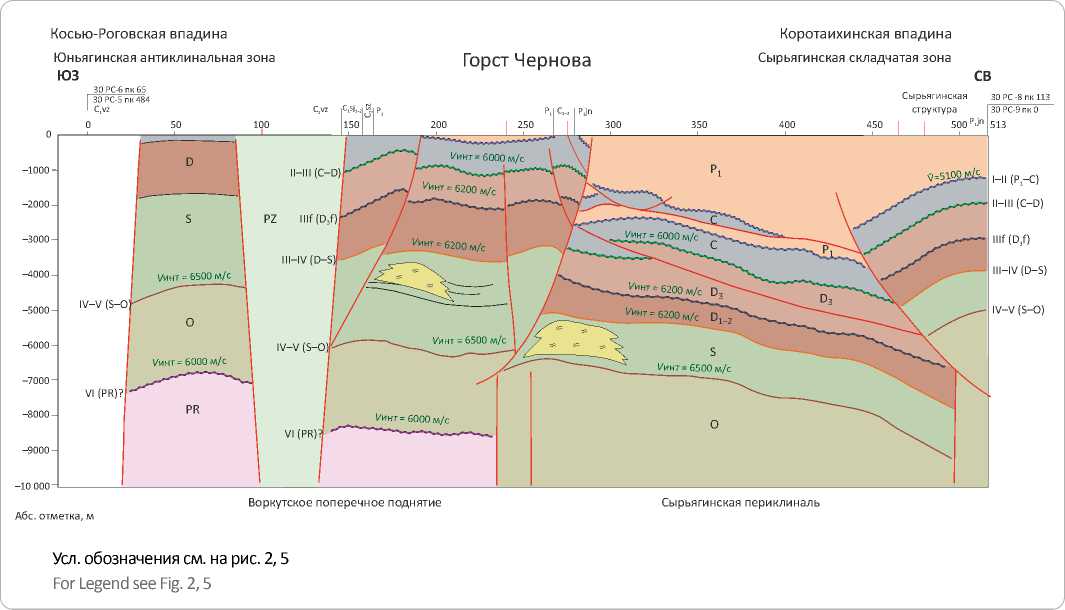

Черновская шовная зона (рис. 5). Основным элементом является гряда или, по последней трактовке, горст Чернова Предуральского краевого прогиба, который соединяет Косью-Роговскую впадину с Коротаи-хинской впадиной Предпайхойско-Новоземельского краевого прогиба (см. рис. 1) и до последнего времени не воспринимался как территория, заслуживающая внимание в отношении нефтегазоносности. Но полученные в последние годы геофизические материалы дают основания рассматривать этот объект как перспективный на наличие залежей УВ.

Горст Чернова — это субширотная надразломная надвигоблоковая линейная зона размером 115 × (5–10) км (рис. 6).

Блоки разновозрастных палеозойских карбонатных пород сочленены по плоскостям дизъюнктив-

Рис. 4. Структурная карта по отражающему горизонту IV (S) Попадьювожской структуры (по материалам НК «Горный») Fig. 4. Depth map of IV (S) Reflector in Popad’yuvozhsky structure (according to materials of NK Gornyi)

60o 40'

60o 20'

67o 20'

Структура Попадьювожская-1

Структура Попадьювожская-2

Масштаб 1:50 000

–2500 1

в 2 :

Рис. 5. Модель строения Черновской шовной зоны (по материалам ОАО «Севергеофизика»)

Fig. 5. Model of the Chernov suture zone structure (according to materials of Severgeofizika)

Косью-Роговская впадина

Коротаихинская впадина

Абезьская депрессия

Воркутская ступень Горст Чернова

ЮЗ

150 200

P1lv P1tl

250 300

79217 РС пк1439,23

30 РС-5 пк

P1gs-sz C1–2cz-sr

350 400 450

30 РС-7

30 РС-6

пк пк

пк пк

0 64,98

30 РС-5 пк 483,96

C1vz

484,2

C1vz P1

100 150 200

C1-2 P1jn

250 300

Сырьягинская складчатая зона Сырьягинская структура 3300 РРСС--98 ппкк0112,98

30 РС-7 пк513

P1jn P1jn

513,6

350 400 450 500 , 50 100 150

D –C P1jn

200 250 283,6

СВ

Р

–1000

–2000

–3000

–4000

–5000

–6000

–7000

–8000

–9000

–10 000

–11 000

–12 000

–13 000

–14 000

–15 000

Р 1

С

D 3

D 1

S

О

VI(PR)?

PR

Собское поднятие

D

С

Рz

Р 1

IV 1–2 (S 1–2 )

S

О

PR

Рz

Р 1

D

VI(PR)?

Воркутское поперечное поднятие

С

С

S

D 3

D 3

D 1

С

S

О

D 3

D 1

S

О

Сырьягинская периклиналь

I–II (P 1 –C)

II–III (C–D)

IIIf (Df)

II–III (C–D)

IIIf (Df)

III–IV (D–S)

IV–V (S–O)

Абс. отметка, м

0 3300 РРСС--355пп0кк 10036,0 1 I----------- 2 E 3

К 2 Р 2 4 5 Ж 6

-

1 — линия профиля, номера пикетов, пересечение профилей; 2 — поверхности размывов; 3 — геологические границы; выходы на поверхность по данным геологической съемки ( 4 , 5 ): 4 — различных комплексов, 5 — разломов; 6 — предполагаемые карбонатные постройки.

Остальные усл. обозначения см. на рис. 2

1 — survey line, SP numbers, survey line intersections; 2 — erosion surface; 3 — geological boundaries; outcrops according geological survey data ( 4 , 5 ): 4 — faults, 5 — different sequences; 6 — supposed carbonate buildups.

I RR R

For other Legend items see in Fig. 2

ными нару ше ниями. На формирование структур оказали влияния разнонаправленные тектонические напряжения со стороны Пай-Хоя и Полярного Урала. В автохтонной палеозойской части разреза выделяется ряд антиклинальных структур. Аллохтонная часть разреза является сильнодислоцированной и неизученной.

В формировании Черновской шовной зоны, как и Чернышевской, можно выделить два этапа развития: доорогенный и орогенный.

На первом этапе на месте современного горста существовал узкий грабенообразный желоб глубинного заложения, где в течение ордовика – триаса накапливались обломочные породы, сносимые с соседних территорий, в том числе и с Урала, как в условиях пассивной континентальной окраины, так и в процессе формирования Предуральского краевого прогиба (молассовый комплекс).

В течение второго, орогенного, этапа в период активизации вертикальных тектонических движений на всей территории северо-восточной части Печорской плиты, отдельные участки Печоро-Колвин-ского и Варандей-Адзьвинского авлакогенов, а также шовных зон были вовлечены в интенсивные восходящие движения.

На заключительной стадии коллизионных процессов на Пай-Хое и Полярном Урале часть отложений карбона – юры была перемещена от основания на значительные расстояния на юго-запад, образовав серию аллохтонно-шарьяжных структур типа надвига. Эти процессы захватили также территорию гряды и сопровождались разрушением фронтальной части надвига в пределах горста Чернова. Это стало причиной затруднений в изучении строения и перспектив аллохтонной части горста Чернова [4].

Но автохтонная часть, сохранившая осадочный чехол в максимальном объеме, представляет несо-

Рис. 6. Модель строения горста Чернова (восточная часть) (по материалам ОАО «Севергеофизика») Fig. 6. Model of the Chernov Horst structure (according to materials of Severgeofizika)

мненный интерес в отношении поисков в ее пределах промышленных залежей УВ.

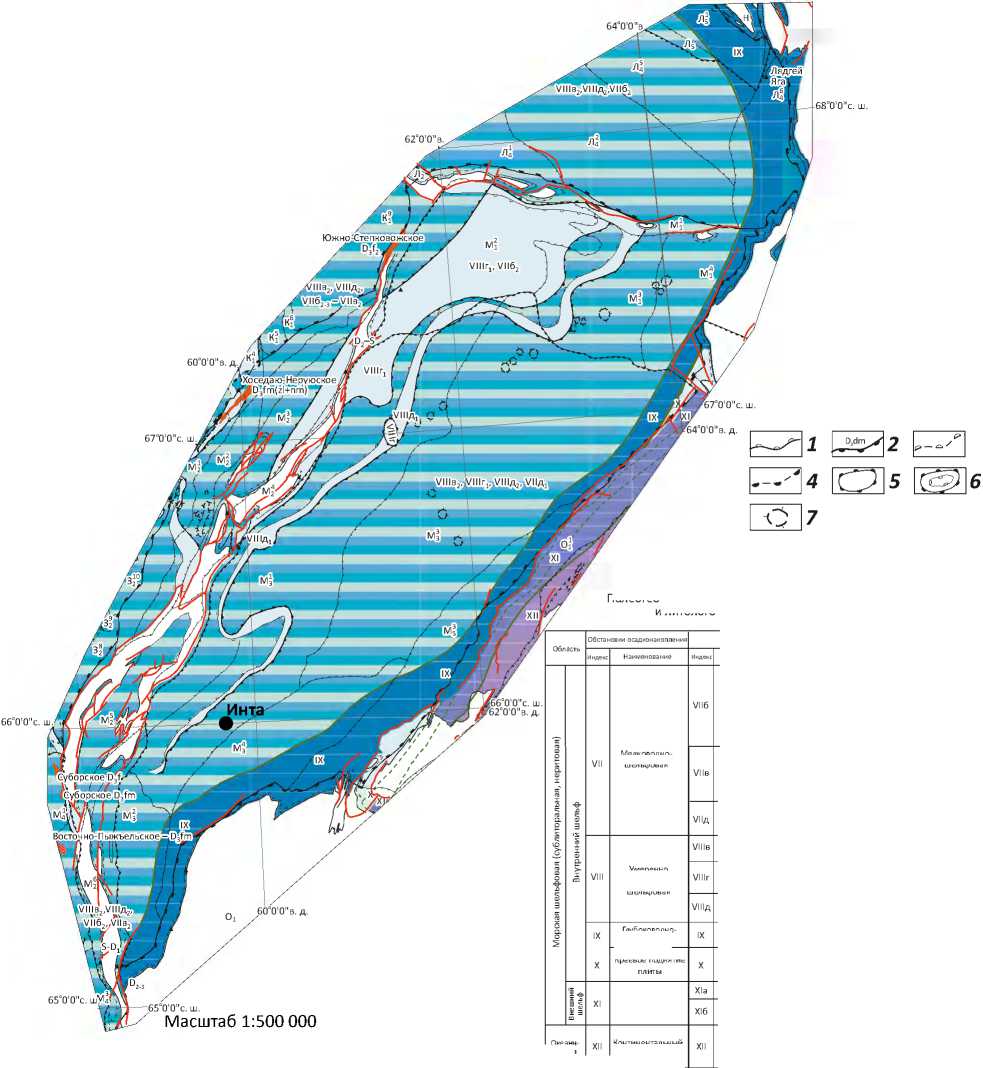

Литофациальный анализ осадконакопления в шовных зонах позволяет выделить два крупных этапа: доорогенный конструктивный и орогенный конструктивно-деструктивный.

На первом этапе осадконакопление происходит в условиях континентально-пассивной окраины Восточно-Европейской платформы при трансгрессивно-регрессивных режимах Уральского палеоокеана. Карбонато накоп ление в различных условиях предопределил о литолого-фациальную н еоднородность отложений как по площади, так и по разрезу.

В целом для шовных зон в доорогенный период были характерны общие черты седиментогенеза палеозойских отложений для всей территории северо-восточной окраины Восточно-Европейской платформы. К ним относится широкое развитие ри-фообразования в доманиково-турнейский период развития территории (рис. 7, 8).

Подобные процессы рифообразования отмечены и в силурийское время. Но глубокие деструктивные изменения, происходящие в период крупнейшей предверхнедевонской регрессии палеоокеана, привели к уничтожению или гипергенным изменениям рифогенных отложений, что затрудняет их выделение и составление геологических моделей для таких отложений, как доманиково-турнейские.

И тем не менее для ордовик-нижнедевонских карбонатных отложений разработаны литофациальные модели, в том числе природных резервуаров (рис. 9).

Наиболее перспективными в них являются зоны гипергенных изменений в регрессивные периоды в сочетании с тиманской региональной глинистой покрышкой.

Основные типы коллекторов на первом этапе се-диментогенеза — это поровые, порово-кавернозные, гипергенные, эрозионные, трещинные.

На втором этапе, конструктивно-деструктивном, в период активного проявления орогенеза на Урале и Пай-Хое, с одной стороны, формировались мощные молассовые толщи верхней перми – триаса, с другой, в заключительные фазы орогенеза (триас – юра), — надвигово-шарьяжные процессы под воздействием тангенциальных сил со стороны горных систем привели к разрушению аллохтонных частей полностью (горст Чернова) или частично (гряда Чернышева).

Эти процессы повлияли не только на широкое развитие вторичных тектонодинамических гипергенных трещинно-кавернозных коллекторов в пределах шовных зон, но и на качество покрышек: за счет динамометоморфизма оно в определенных случаях ухудшилось.

На формирование горста Чернова значительное влияние оказали процессы горообразования на

Рис. 7. Литолого-фациальная карта доманиково-турнейского НГК (по материалам ООО «ТП НИЦ»)

Fig. 7. Lithofacies map of the Domanik-Tournaisian play (according to materials of TP NITs)

Фациальные зоны

Палитра

Наименование

Барьерной рифовой системы

Проградационного осадконакопления

Некомпенсированного глинисто-карбонатного осадконакопления

Океани ческая

С карбонатно-терригенно-кремнистым осадконакоплением в виде оползней, обломочных потоков, шлейфов склона

Карбонатного осадконакопления

Карбонатных банок, атоллов и одиночных рифов

С терригенным конденсированным осадконакоплением

Компенсированного терригенного, карбонатного и кремнистого осадконакопления

С терригенно-карбонатным конденсированным осадконакоплением

Смешанного терригенно-карбонатного осадконакопления

Рифов и одиночных биогермов краевого поднятия, разделяющего внутренний и внешний шельфы

Континентальный склон

Палеогеографические обстановки осадконакопления и литолого-фациальная зональность

Мелководношельфовая

Умеренно глубоководношельфовая

Глубоководношельфовая

Краевое поднятие

Границы барьерных рифов ( 1 – 4 ): 1 — зарифового мелководного шельфа, 2 — предрифового глубоководного уступа, 3 — зарифового мелководного шельфа, прогнозируемые по геологическим критериям, 4 — предрифового глубоководного уступа, прогнозируемые по геологическим критериям; органогенные постройки ( 5 – 7 ): 5 — одиночные рифы, карбонатные банки, установленные по данным бурения и прослеженные сейсморазведкой, 6 — атоллы, установленные по данным бурения и прослеженные сейсморазведкой, 7 — аномалии сейсмической записи, предположительно связываемые с органогенными постройками.

Остальные усл. обозначения см. на рис. 2

Boundaries of barrier reefs ( 1 – 4 ): 1 — backreef shallow water shelf, 2 — reef-front deep water bench, 3 — backreef shallow water shelf predicted using geological criteria, 4 — reef-front deep water bench predicted using geological criteria; organic buildups ( 5 – 7 ): 5 — Solitary reefs, carbonate banks identified using drilling data and tracked in seismic data, 6 — atolls identified using drilling data and tracked in seismic data, 7 — anomalies of seismic record supposedly associated with organic buildups.

For other Legend items see Fig. 2

Рис. 8. Временной разрез через Чернышевскую шовную зону

Fig. 8. Time section across the Chernyshev suture zone

Хоседаю-Неруюская структура

ЮЗ

209 87_ 04

L 18

28 33 38 43

XL 260260260260 260 260

Ik (P 1 k)?

t , мс

Купол А

4 5809_ 05

209 87 _03

166 1711

Купол Б

176 181186

209 87 _ 2 0987_17

20987_02 gamusyrskiy3D

270 270270

Купол В

20 987 _4 58 8

20987_17

270 270

Купол Г

4 58 9 20987_17 20987_17

'Л Ik (терр.)

Купол Д

209 87 _17 209 87 _01

Ik (терр.)

P a+s

P a+s

P a+s

СВ

440445450455 460465470475480485490495 500505 510515

270270 270270 2702702702702702702702702702702702

L

XL

Ik (терр.)

Iis (ангидрит)

D nm+zl

D

^ D3

D nm+zl

D 3

?

D 3

D 3

?

1 — линия профиля, пересечение с xln; аномалии сейсмической записи ( 2 , 3 ): 2 — предположительно связываемые с органогенными постройками, 3 — предположительно связываемые с «барами». Остальные усл. обозначения см. на рис. 2

1 — survey line, intersection with xln; anomalies of seismic record ( 2 , 3 ): 2 — supposedly associated with organic buildups, 3 — supposedly associated with “bars”. For other Legend items see Fig. 2

Полярном Урале и Пай-Хое. В результате мощных тангенциальных напряжений значительная часть осадочного чехла Коротаихинской впадины была сдвинута и перемещена по автохтонным отложениям девона – карбона в южном и юго-восточном направлениях. Двигаясь от Пай-Хоя на юг, аллохтон на своем пути разрушает ранее сформировавшиеся более молодые отложения на приподнятых участках. Так, в частности, в пределах горста Чернова были частично срезаны и размыты верхнепермотриасовые образования. В результате эродированная поверхность полуразрушенного аллохтона представляет значительные технологические трудности по получению достоверной геологической информации о строении автохтона, с которым могут быть связаны основные перспективы нефтегазоносности горста.

И тем не менее последние сейсморазведочные исследования позволили получить интерпретируемый материал и построить адекватную модель стро-

ения горста, автохтонная часть которого представляет несомненный интерес в отношении поисков промышленных залежей УВ в его пределах (рис. 10).

Положительными факторами перспектив горста может быть приподнятое положение по отношению к очагам генерации палеозойских отложений, расположенных в соседних впадинах, а также наличие структурно-тектонических ловушек, способных аккумулировать УВ. Горст пересекают зоны барьерных рифов позднедевонского возраста (силур – ранняя пермь), которые образуют самостоятельные ловушки. Примером является Юньягинская площадь, расположенная в пределах шовной зоны.

Перспективными территориями, примыкающими к горсту, являются Воркутская ступень и юго-восточная часть Коротаихинской впадины. Особое место занимает Сырьягинский тектонический узел, представленный складчато-надвиговой зоной, соединяющий горст Чернова с Полярным Уралом. Проведен-

Рис. 9. Карта развития нижнедевонского карбонатного природного резервуара (по материалам ООО «ТП НИЦ»)

Fig. 9. Map of evolution of the Lower Devonian natural carbonate reservoir (according to materials of TP NITs)

64о0'0"в

Л 5

Л1 5

] 10

Л54

Л6 4

R3

] 11

Л2 4

68о0'0"с. ш.

62о0'0"в.

Л4 1

Л 2

M11

Черпаюское (D1)

Хосолтинское (D )

Подверьюское (D1) 60о0'0"в. д.1

З210

К4 1

К 1

К 1 5

M32

К91

Южно-Степковожское (D 1 )

ХХХХХ/ M21

M4 1

M3 1

R3

67о0'0"с. ш.

67о0'0"с. ш.

ж

64о0'0"в. д.

66о0'0"с. ш.

M1 4

M1 2

M2 2

З9 2

З82

M5 2

M2 3

О 1

M 2 4

M1 3

M 3 3

О11

M43

M5 3

66о0'0"с. ш.

62о0'0"в. д.

Масштаб 1:500 000

60о0'0"в. д.

Границы распространения комплексов ( 1 – 6 ): 1 — эрозионные нижнедевонских отложений (под четвертичными отложениями или на дневной поверхности), 2 — погребенные нижнедевонских отложений под вышележащими дочет-вертичными отложениями, 3 — выклинивания стратиграфических подразделений (D1sk — ниж-несотчемкыртинского подгоризонта лохковского яруса, D1sk2 — верхнесотчемкыртинского подгоризонта лохковского яруса, D1p — пражского яруса) внутри нижнедевонских отложений (штрихи направлены в сторону отсутствия отложений), 4 — погребенные среднедевон-нижнефранского подкомплекса, 5 — выклинивания или эрозионные стратиграфические подразделения нижнеф-ранских отложений (штрихи направлены в сторону отсутствия отложений), 6 — предполагаемая зоны развития нижнедевонского рифогенного коллектора; 7 — нефтяные месторождения; зоны развития коллекторов ( 8 – 10 ): 8 — мелководно-шельфового карбонатного нижнедевонского (гряда Чернышева, Косью-Роговская впадина, Воркутское поперечное поднятие, Коротаихинская впадина),

M3 4 65о0'0"с. ш.

9 — нижнедевонского рифогенного коллектора (Западно-Уральская область), 10 — уплотненных; 11 — зона вероятного отсутствия коллекторов на больших глубинах; зоны развития покрышек ( 12 – 14 ): 12 — региональной тиманско-саргаевской (гряда Чернышева, западная часть Косью-Роговской впадины и Воркутского поперечного поднятия), 13 — локальных нижнедевонских покрышек (гряда 65 0'0"с. ш. Чернышева, Косью-Роговская впадина, Воркутское поперечное поднятие, Коротаихинская впадина), 14 — койвенско-бийской покрышки (восточная часть Косью-Роговской впадины и Воркутского поперечного под-

нятия, Коротаихинская впадина).

Остальные усл. обозначения см. на рис. 2

Boundaries of sequences occurrence ( 1 – 6 ): 1 — erosion of Lower Devonian deposits (below Quaternary deposits or at daylight surface), 2 — buried of Lower Devonian deposits below the overlying pre-Quaternary deposits, 3 — pinching-out of stratigraphic units (D1sk — Nizhnesotchemkyrtinsky sub-horizon of Lochkovian stage, D1sk2 — Verkhnesotchemkyrtinsky sub-horizon of Lochkovian stage, D1p — Prazhsky stage) inside the Lower Devonian deposits (hachures are oriented towards the absence of the deposits), 4 — buried of Middle Devonian-Lower Frasnian sub-sequence, 5 — pinching-out or erosion stratigraphic units of Lower Frasnian deposits (hachures are oriented towards the absence of the deposits), 6 — supposed of the zone of Lower Devonian reef reservoir occurrence; 7 — oil fields; zones of reservoir occurrence ( 8 – 10 ): 8 — Lower Devonian shelf-shallow water carbonate (Chernyshev Ridge, Kosju-Rogovsky Depression, Vorkutsky transverse uplift, Korotaikhinsky Depression), 9 — Lower Devonian reef reservoir (West Ural region), 10 — consolidated; 11 — zone of probable absence of reservoirs at great depth; zones of seal occurrence ( 12 – 14 ): 12 — regional Timansky-Sargaevsky (Chernyshev Ridge, western part of Kosju-Rogovsky Depression and Vorkutsky transverse uplift), 13 — local Lower Devonian seals (Chernyshev Ridge, Kosju-Rogovsky Depression, Vorkutsky transverse uplift, Korotaikhinsky Depression), 14 — Koivensky-Biisky seal (eastern part of Kosju-Rogovsky Depression and Vorkutsky transverse uplift, Korotaikhinsky Depression).

For other Legend items see Fig. 2

Рис. 10. Временной разрез через Черновскую шовную зону (по материалам ОАО «Севергеофизика»)

Fig. 10. Time section across the Chernov suture zone (according to materials of Severgeofizika)

Воркутское поперечное поднятие

Коротаихинская впадина

Юньяги

ЮЗ

нская

антиклинальная зона

Горст Чернова

Сырьягинская складчатая зона

пк 0

30РС-5 пк 484

30РС-6 пк 65

30РС-7 пк 0

C 1 vz

C 1 vz C 1 sj 1–2 P1

150 –2 P 1

P 1 C 1–2 P 1 jn 250 1 1–2 1 jn 300

Сырьягинская СВ структура 30РС-8 пк 113

30РС-9 пк 0

P jn 30РС-7 пк 513

450 500 513 пк

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,1

1,2

1,3

1,4

IV-V (

1,6

1,7

1,8

1,9

2,1

2,2

2,3 VI (

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

I–II (P–C)

II–III (C–D)

IIIf (Df)

III–IV (D–S)

IV–V (S–O)

III–IV (D–S)

IV–V (S–O)

*tws^

-

1 — тектонические нарушения; 2 — предполагаемые карбонатные постройки.

Остальные усл. обозначения см. на рис. 2, 5.

-

1 — faults; 2 — supposed carbonate buildups.

For other Legend items see Fig. 2, 5

ные региональные сейсморазведочные исследования свидетельствуют о наличии перспективных объектов как в аллохтонной, так и в автохтонной частях разреза (см. рис. 5).

Доказательствами перспектив подобных зон могут быть открытые месторождения в структурнотектонических зонах, ограничивающих Печоро-Колвинский авлакоген. Например, в зоне главного Печорского разлома, отделяющего юго-западную границу Печороколвинского мегавала, открыт целый ряд нефтяных месторождений, таких как Югид-Соп-лесское, Южно-Кыртаельское, Западно-Югидское;

к востоку от разлома, ограничивающего Колвин-ский мегавал, — Восточно-Харьягинское и Восточ-но-Возейское нефтяные месторождения.

Геохимические предпосылки формирования и сохранения залежей углеводородов в пределах шовных зон

При наличии природного резервуара и ловушки для формирования залежей УВ необходимы благоприятные геохимические условия для их генерации и сохранения. Основными очагами генерации для шовных зон являлись Косью-Роговская впадина и сами шовные зоны. Для северо-восточной части гряды Чернышева, а также горста Чернова поступление УВ могло происходить и со стороны Варандей-Адзь-винского авлакогена и Коротаихинской впадины.

Процессы нефтегазообразования в палеозое в различные периоды зависели от геологического развития территории Косью-Роговской впадины и существующих термобарических условий (С.А. Данилевский, С.В. Сенин).

Процессы генерации жидких УВ в раннем палеозое интенсивно происходили уже в силур-ран-недевонское время и к концу позднего девона практически полностью завершились. В нефтегазоматеринских породах позднедевонского возраста генерация происходила с фаменского времени. В Косью-Роговской впадине и на Воркутском поперечном поднятии в среднефранско-фаменских нефтегазоматеринских породах уже к концу пермского времени был сгенерирован весь возможный объем нефтяных УВ. В послетриасовое время генерация нефтяных УВ на рассматриваемой территории, по-видимому, завершилась. В Косью-Роговской впадине и на Вор-кутской ступени имели место интенсивные процессы деструкции ранее образованных нефтяных УВ под воздействием повышающихся палеотемператур. Данное явление, обусловленное интенсивным погружением древних толщ в результате заполнения впадин предгорного прогиба в артинско-поздне-пермское время, привело к уничтожению вероятных палеоскоплений нефтей во внутренних зонах Косью-Роговской и Коротаихинской впадин и на Вор-кутском поднятии. Одновременно образовывались дополнительные объемы газа.

К концу кунгурского времени процессы неф-тегенерации в силур-нижнедевонских нефтегазоматеринских породах практически завершились. В пределах гряды Чернышева и Кочмесской ступени располагался очаг образования нефтей и жирных газов, на территории современных Абезьской депрессии и Воркутского поперечного поднятия существовали условия генерации нефтей (в верхней части комплекса), жирных и сухих газов (в подошве комплекса).

Современная катагенетическая зональность сложилась к моменту окончания заполнения впадин Се-веро-Предуральского прогиба, т. е. в конце поздней перми – триасе. Накопление мощных молассовых толщ привело к погружению древних нефтегазоматеринских пород в условия очень высоких палеотемператур. Это в свою очередь вызвало высокую степень катагенетического преобразования рассеянного ОВ. В результате был полностью реализован нефтяной потенциал нефтегазоматеринских силурийских и нижнедевонских отложений. На большей части Косью-Роговской впадины и Воркутского поперечного поднятия сформировался крупный очаг образования преимущественно сухих УВ-газов. Реликты очагов генерации жирных газов сохранились вдоль западных границ Кочмесской ступени и Воркутского поперечного поднятия.

В отложениях доманиково-турнейского нефтегазоносного комплекса к концу кунгурского времени активное нефтеобразование происходило на гряде Чернышева, Кочмесской ступени и Воркутском поперечном поднятии. Вдоль восточных границ современной Абезьской депрессии нефтегенерация к кунгурскому времени полностью завершилась, здесь сформировался очаг образования жирных газов.

Интенсивное погружение впадин Северо-Пред-уральского прогиба привело к резкому росту степени катагенеза рассеянного ОВ и быстрой реализации нефтегенерационных возможностей пород дома-никово-турнейского НГК. На всей территории Косью-Роговской впадины и Воркутского поперечного поднятия в позднем девоне процессы образования жидких УВ полностью завершились. Вдоль западных границ Кочмесской ступени, на Воркутском поперечном поднятии и на востоке гряды Чернышева сформировались очаги образования жирных газов. Вся площадь Абезьской депрессии, а также центральная часть Кочмесской ступени вошли в зону генерации сухих газов. Здесь же, в результате интенсивного температурного воздействия, жидкие УВ были полностью превращены в газ.

Такая модель генерации и аккумуляции УВ свидетельствует о наличии благоприятных условий для формирования промышленных залежей в ловушках шовных зон и прилегающих к ним территорий.

Нельзя исключать и возможность поступления УВ из мантийных слоев, где происходили гидролитические реакции карбидов металлов с водой. Наличие глубинных разломов обеспечило достаточно высокую проницаемость земной коры для УВ в пределах шовных зон. В процессе вертикальной миграции происходило дифференциальное улавливание УВ с образованием в ловушках газовых, газонефтяных и нефтяных залежей.

Выводы

Анализ структурно-тектонических, литофациальных и геохимических критериев нефтегазоносности позволяет положительно оценить условия формирования и дальнейшего сохранения скоплений УВ и раскрывает перспективы открытия месторождений нефти и газа в шовных зонах северного сегмента Предуральского краевого прогиба.

Для повышения эффективности геолого-разведочных работ в шовных зонах необходимо:

-

1) разработать теоретическую базу для обоснования перспектив нефтегазоносности в приграничных шовных зонах, используя опыт освоения подобных зон в других регионах России и мира;

-

2) разработать критерии и дать прогнозную оценку ресурсов УВ для таких зон в Тимано-Печор-ской провинции (гряда Чернышева, Среднепечорское поднятие, горст Чернова, Предпайхойская структурная зона);

-

3) провести анализ методики и комплекса геофизических исследований по выявлению и подготовке ловушек в таких зонах и дать рекомендации по повышению эффективности геолого-разведочных работ.

В пределах Чернышевской шовной зоны первоочередными и принципиально важными являются объекты: автохтон Хоседаю-Неруюского вала, Вор-гамусюрская антиклинальная зона, прилегающие к гряде Чернышева приконтактные структурно-тектонические объекты, такие как крупные Поварницкая и Восточно-Воргамусюрская структуры.

В пределах Черновской зоны заслуживают внимания восточная часть горста Чернова, Юньягинская и Сырьягинская структурно-тектонические зоны.

Предлагаются следующие практические рекомендации по освоению шовных зон и примыкающих к ним территорий северного сегмента Предуральско-го краевого прогиба.

-

1. Научно-исследовательские:

-

- проведение палеотектонических, литофациальных и геохимических реконструкций формирования и сохранения залежей УВ шовных зон в ретроспективном плане геологического времени;

-

- оценка начальных суммарных ресурсов методами сравнительных геологических аналогий и эво-люционно-катагенетическим методом;

-

- геохимические исследования нефтегазоматеринских пород и условий генерации не только за счет органического синтеза УВ, но и за счет абиогенного глубинного происхождения УВ.

-

2. Реализация перспектив нефтегазоносности:

– проведение сейсморазведочных исследований 3D и высокоточной гравиразведки в пределах Чер-новской шовной зоны;

-

- комплексная переинтерпретация уже имеющегося геолого-геофизического материала, а также нового с использованием динамической обработки и многоволновой сейсморазведки;

– бурение параметрических скважин: Хоседаю-Неруюского вала на автохтон; в восточной части горста Чернова на максимальное вскрытие осадочного чехла и подсолевых отложений ордовика (в этом случае необходимо перед заложением скважины провести сейсморазведку 3D и детальную гравиразведку);

-

- бурение поисковых скважин: на Восточно-Вор-гамусюрской и Поварницкой прогнозных структурах; дублер скв. 1 на Юньягинской рифогенной структуре; на Попадьювожской структуре Табельбейского блока гряды Чернышева;

-

- проведение поисковых сейсморазведочных работ методом 3D в пределах горста Чернова и Сырья-гинской антиклинальной зоны.

Список литературы Перспективы нефтегазоносности шовных зон северного сегмента Предуральского краевого прогиба

- Богданов Б.П., Ростовщиков В.Б., Недилюк Л.П., Маракова И.А., Сенин С.В. Тектонические и геохимические предпосылки нефтегазоносности гряды Чернышева [Электронный ресурс] // Нефтегазовая геология. Теория и практика. - 2016. - Т. 11. - № 2. - Режим доступа: http://www.ngtp.ru/rub/4/18_2016.pdf (дата обращения: 05.11.2020 г.).

- Юдин В.В. Происхождение Предуральского краевого прогиба // Тектоника северо-востока Европейской платформы: тр. Ин-та геологии Коми НЦ УрО АН СССР. - Вып. 68. - Сыктывкар, 1998. - С. 90-97.

- Грунис Е.Б., Богданов Б.П., Гагарин С.В., Давыденко Б.И. Перспективы нефтегазоносности сложнопостороенных тектонических элементов Тимано-Печорской провинции на примере гряды Чернышева // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. - 2001. - № 11. - С. 28-33.

- Костюченко С.Л., Морозов А.Ф., Кременецкий А.А. Тимано-Урало-Пайхойская коллизионная область: строение, эволюция, геодинамика. Результаты комплексных геолого-геофизических исследований. - М.: Геокарт-ГЕОС, 2012. - 210 с.