Перспективы освоения и развития уральской части арктического побережья: географические аспекты

Автор: Литовский Владимир Васильевич

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Статья в выпуске: 3 т.18, 2015 года.

Бесплатный доступ

Для перехода от моноотраслевой модели развития арктических территорий и портов на примере уральского сектора Арктики предлагается модель многофункционального взаимосвязанного развития прибрежных арктических территорий и портов с крупными региональными системами и центрами. Обосновывается потребность Урала в многофункциональном порте Арктур.

Арктика, урал, порты, взаимосвязанное развитие, инфраструтура, порт арктур

Короткий адрес: https://sciup.org/14294822

IDR: 14294822

Текст научной статьи Перспективы освоения и развития уральской части арктического побережья: географические аспекты

Для целостного развития Арктической зоны требуется переход от моноотраслевой модели развития отдельных территорий к моделям взаимосвязанного развития крупных территориальных систем и их полифункциональной активации в рамках избранных экономических и геостратегических интересов. Важная роль при этом отводится и портам.

В качестве таких опорных крупных геосистем для связывания арктического геоэкономического пространства с российским и евроазиатским континентальным геоэкономическим пространством были предложены горные системы Урала и Тимана с соответствующей инфраструктурой, обеспечивающей выход продукции серединных регионов к Северному морскому пути (СМП) и циркумполярным территориям через региональные порты.

В рамках выбора приоритетов из выделенных геосистем в качестве платформы развития арктического пространства РФ было предложено избрать уральскую часть Арктики [1]. При создании транспортноэнергетической инфраструктуры приоритетным принято считать формирование симметричной по отношению к Уралу региональной инфраструктуры, включая и портовую инфраструктуру с выходом на СМП [2]. Арктические порты предложено связать с крупными региональными центрами. Обусловлено это тем, что такой подход позволяет не только обеспечить портам стабильный грузооборот, но и в большей степени вовлечь их в развитие внутрирегионального хозяйства. Для оптимизации их использования, а также выравнивания сложившихся диспропорций в развитии регионального хозяйства и обеспечения равнодоступности отдаленных территорий в основу формирования региональной инфраструктуры предложено закладывать необходимые коэффициенты "сжатия пространства", что возможно за счет адекватного выбора видов транспорта и их скоростных характеристик. Особо важно для регионального развития назначение и функционал портов, что постоянно требует актуализации. Эта задача и предопределила цель данного исследования.

Результаты и обсуждение

Анализ арктических портов, терминалов и портопунктов РФ показал, что ни один из них не отвечает базовой горнопромышленной, металлургической и машиностроительной специализации Урала. Не нашло это отражения и в предлагаемых ныне проектах "Морской доктрины Российской Федерации на период до 2030 года" [3] и "Стратегии развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 года" [4]. Тем не менее в подготовленном проекте "Морской доктрины" в качестве региональных направлений национальной морской политики указывается, что направления, в том числе арктическое, должны учитывать особенности отдельных регионов Российской Федерации и мира, объединенных общими физикогеографическими, экономико-географическими, политико-географическими или военно-географическими характеристиками наиболее значимых для Российской Федерации территорий и акваторий.

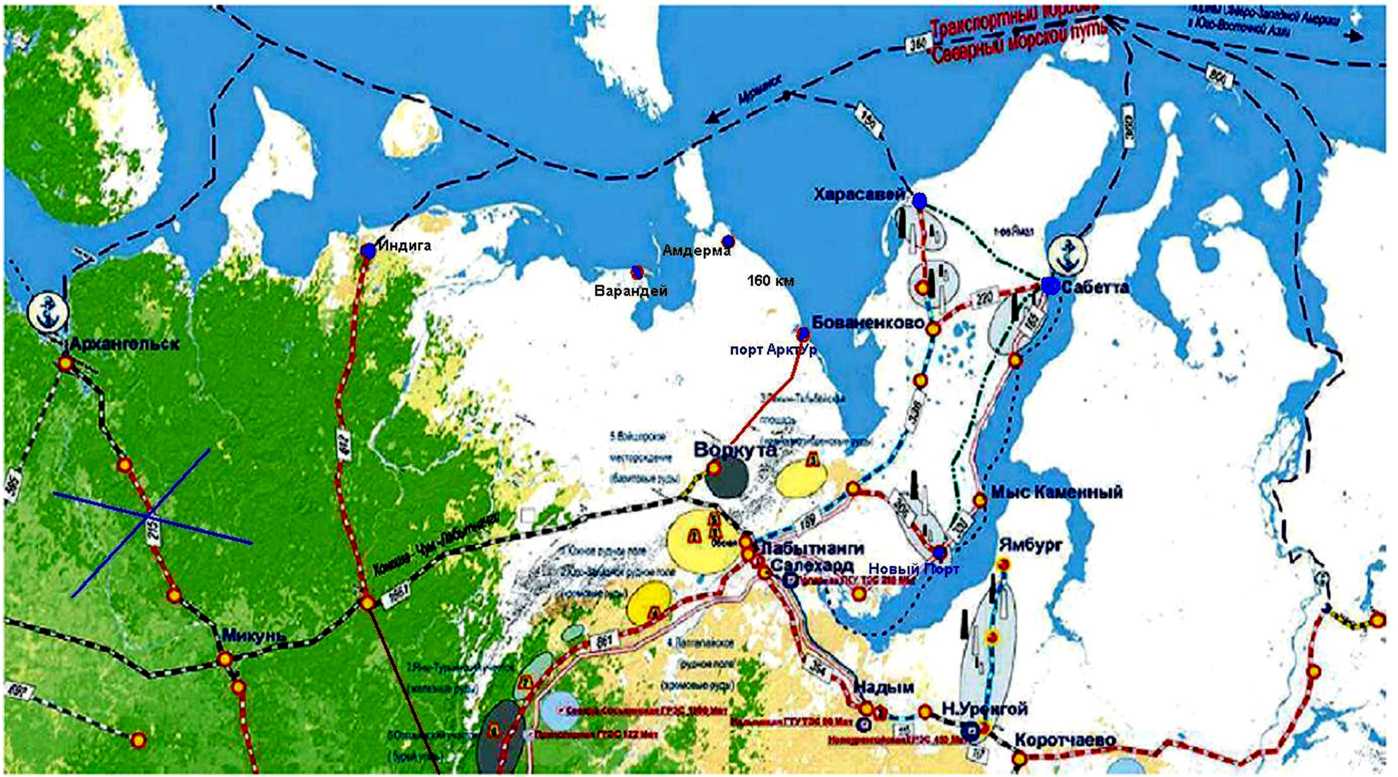

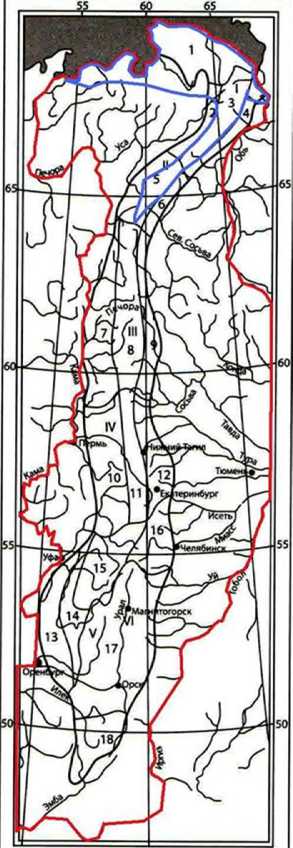

В этом аспекте проанализируем информацию о портах и терминалах, расположенных в УрФО или в зонах наибольшей близости к Уралу (рис. 1).

Рис. 1. Порты и терминалы в зоне УрФО и примыкания к Уралу

Вестник МГТУ, том 18, № 3, 2015 г. стр. 454-466

Из приведенного рисунка и таблицы видно, что порты и терминалы Ямала (Новый Порт, Сабетта, Харасавэй) ориентированы на обслуживание нефтегазового отраслевого комплекса и на экспортную перевалку наливных грузов СПГ. Вспомогательный речной порт Салехард - на внутреннее потребление нефтепродуктов, а также на перевозку насыпных и генеральных грузов в рамках каботажных перевозок. Ближайшие в западном секторе активные рейдовые отгрузочный терминал Варандей и платформа "Приразломная", также как и Новый Порт, ориентированы на отгрузку сырой нефти. Поэтому в качестве "морского окна" в Европейскую Арктику из малодеятельных портопунктов не нефтегазовыми остаются лишь Амдерма и Усть-Кара. Первая ранее являлась военным стратегическим объектом с соответствующими функциями, вторая использовалась для сезонных завозов. В целом понять состав переваливаемых через порты европейского сектора Арктики грузов позволяет таблица.

Таблица

Объемы, состав грузов в арктических портах морей РФ в 2010 г. и их мощность к 2020 г.

|

Порты |

Всего |

Сухогрузы |

Наливные грузы |

Мощности порта, тыс. т, 2010 г. |

Мощности порта, тыс. т, 2020 г. |

|

2010 г. |

|||||

|

Мурманск |

32809 |

15173 |

17637 |

– |

– |

|

Архангельск |

3667 |

241 |

1426 |

– |

– |

|

Витино |

4376 |

– |

4376 |

– |

– |

|

Дудинка |

1093 |

1093 |

– |

1 800 |

2 000 |

|

Мезень |

23 |

13 |

10 |

||

|

Индига ("Печора-СПГ") |

– |

5500 |

|||

|

Нарьян-Мар |

103 |

71 |

32 |

500 |

500 |

|

Варандей |

7510 |

46 |

7465 |

12500 |

12500 |

|

Приразломное |

– |

7000 |

|||

|

Амдерма |

15000-25000 (?) |

||||

|

Усть-Кара |

15000-25000 (?) |

||||

|

Харасавэй |

100 |

20000 |

|||

|

Сабетта |

– |

20000 |

|||

|

Новый Порт |

– |

1000 |

|||

|

Салехард |

130 |

130 |

|||

Из таблицы следует, что в Арктической зоне РФ практически нет "глубокоэшелонированных портов" по роттердамскому образцу, т. е. портов с железнодорожными коммуникациями вглубь континента, за исключением портов Мурманска и Архангельска. Из портов на Ямале, в УрФО и зонах примыкания к нему наиболее близко железные дороги подходят к портам Харасавэй и Салехард, а также портопункту Усть-Кара. Тем не менее вопреки "Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года", "Стратегии развития железнодорожного транспорта в РФ до 2030 года", наконец, вопреки заключениям Экспертного совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации, сделанных в докладе за 2014 г. [5], в проекте "Стратегии развития морской портовой инфраструктуры до 2030 года" в качестве конечного портопункта для выхода железной дороги к арктическому побережью предлагается Амдерма, а не Усть-Кара. Это требует серьезнейшей экспертизы и анализа, поскольку переводит многофункциональный порт из категории межрегионального в моноспециализированный порт Ненецкого автономного округа (НАО), отдаленный от ресурсной базы Урала и Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). В то же время для НАО планируется строительство еще одной железной дороги Сосногорск – Индига к многофункциональному порту-хабу в Индиге и обустройство трубопровода Харьяга – Индига. В этой связи следует отметить, что, во-первых, обе эти дороги в два и три раза длиннее, чем самый короткий выход к портопункту в Усть-Каре. Во-вторых, целесообразность ориентации на более длительные по срокам введения и более затратные проекты (особенно в условиях внешних санкций и внутренне ограниченных ресурсов) в рамках одного из самых малочисленных субъектов РФ (НАО) вопреки интересам других регионов представляется не вполне оправданной. В этом аспекте для комплексного решения потребностей региона предложено остановиться на идее создания порта совместного пользования НАО, Республикой Коми, ЯНАО, Уралом в целом для вывоза его продукции в европейскую часть Арктической зоны.

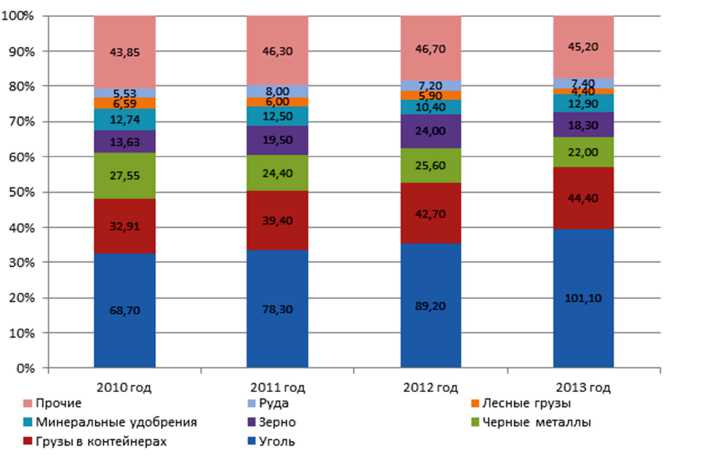

Для этого предлагается включить в "Стратегию развития морской портовой инфраструктуры до 2030 года" не только моноотраслевые порты Харасавэй и Сабетта, но и многоцелевой порт – "окно" Урала в Западную Арктику на побережье Югорского полуострова, названный автором портом Арктур (Арктика-Урал). При этом во внимание предлагается взять не столько отраслевую структуру формирования в регионе углеводородных наливных грузов, сколько структуру грузооборота в целом, в частности, структуру сухих грузов, перерабатываемых портами России, на базе статистики, предоставляемой Ассоциацией морских торговых портов.

При таком подходе (рис. 2) обнаруживается, что в структуре сухогрузов больше всего через российские порты переваливается угля, контейнерных грузов, 60–65 % черных металлов и удобрений, т. е. "классического" набора грузов Урала. Из них доля ближайшего к Усть-Каре воркутинского угля может быть существенно увеличена с учетом роста в 1,5 раза доли угля за последнее пятилетие. За счет калийных удобрений Верхнекамского месторождения из Приуралья при связывании Березников с Троицко-Печорском может наращиваться и доля удобрений. Если же учесть общемировую тенденцию в контейнеризации грузов, это может в еще большей степени актуализировать многофункциональный порт в Усть-Каре в связи с планами реиндустриализации Урала и развертывания перспективных направлений машиностроения и иных высокотехнологичных производств.

Рис. 2. Структура грузооборота сухих грузов морскими портами России (в % по шкале абцисс и в млн т в столбцах по годам), [6]

Таким образом, необходим переход от фактически отраслевой нефтегазовой доктрины развития портов в зоне Урала к многофункциональной диверсифицированной. Учесть это возможно включением уральского специализированного порта – "окна" в Европейскую Арктику – порта Арктур в Усть-Каре в проект "Стратегии развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 года". Лишь это по-настоящему позволит обеспечить вывод базовой горнопромышленной, металлургической, машиностроительной продукции Урала на внешние рынки через свой арктический порт. Это же способно активировать развитие ныне деградирующего хозяйства вдоль всего западного склона Урала при наличии огромного потенциала Воркутинского месторождения углей, Верхнекамского месторождения калийных солей и металлорудной базы Полярного Урала, вполне достаточного для стабильной загрузки порта Арктур.

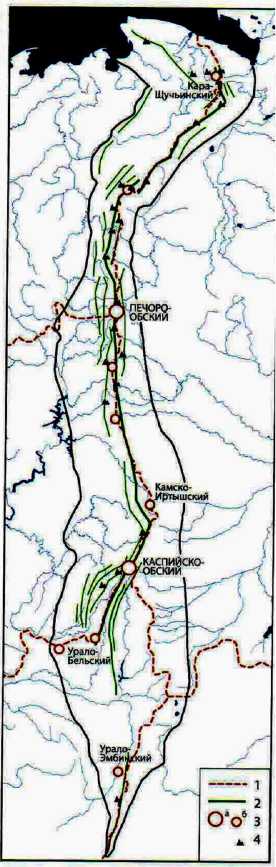

Для развития идеи оптимизации "глубокоэшелонированной" системы арктических портов, связанных с внутриконтинентальной инфраструктурой, и обеспечения ее сравнительных преимуществ предлагается использовать должное пространственное "сжатие" меридиональных геостратегических осей межрегионального и международного сотрудничества. Для решения этой проблемы предложено создать диверсифицированные по грузообороту и функциям инновационный Западно-Уральский и Восточно-Уральский меридиональные транспортные коридоры [7] для кратчайшей связи арктического побережья с промышленными центрами Урала и Коми.

Целесообразность такого подхода по формированию портовой инфраструктуры и принципов формирования "глубокоэшелонированного" транспортного каркаса, интегрированного с портовой инфраструктурой, выверена на примерах накопленного в мире опыта.

В частности, для этого был исследован опыт построения оптимизированного пространственного каркаса Тайваня. Тайвань имеет много аналогий с Уралом, для развития СМП имеет также значение и его потенциал как концентратора грузов Юго-Восточной Азии и Австралии.

Сходство Урала и Тайваня для решения инфраструктурных задач прежде всего обусловлено тем, что обе эти геосистемы горные, имеют меридиональное простирание, на севере омываются морями и находятся на стыке крупных геотектонических плит. В еще большей степени сходство Урала с Тайванем проявляется, если Урал рассматривать как физико-географическую систему, ограничиваемую по гидростоку (рис. 3).

55 60

q Начальные и конечные пункты u главных путей сообщения

! ; Города центрального подчинения

Границы уездов и городов провинциального подчинения

——• Железные дороги

—— Высокоскоростная железная дорога

— Скоростная автострада им. Сунь Ят-сена

■ 11 Скоростная автострада «Формоза»

Скоростная автострада

" им. Цзян Вэй-шуя

о-ва Пэнху

■ т-

■ 3000

_ 2000

_ 1000

_ 500

_ 250

50 О

t? о. Люй-дао

Q о. Лань-юй

Список литературы Перспективы освоения и развития уральской части арктического побережья: географические аспекты

- Литовский В. В. Районирование Арктической зоны и оценка ее инфраструктурных приоритетов на основе концепции геоэкономической оболочки//Россия в Арктике: история, современность, перспективы. СПб.: Нестор-История, 2014. Гл. 8.1.1. С. 629-655.

- Литовский В. В. Пространственная стратегия развития Арктики с использованием инфраструктурных инициатив в концепции Уральского сердцевинного региона//Россия в Арктике: история, современность, перспективы. СПб.: Нестор-История, 2014. Гл. 8.1.2. С. 656-667.

- Морская доктрина Российской Федерации на период до 2030 года. Проект. М., 2014. 40 с.

- Стратегия развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 года . Проект. М., 2013. 190 с. URL: http://www.rosmorport.ru/seastrategy.html.

- Региональные и отраслевые программы развития Арктической зоны //О состоянии и проблемах законодательного обеспечения реализации стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года. О состоянии и проблемах законодательного обеспечения научной деятельности РФ в Антарктике. Ежегодный доклад. 2014. М.: Изд-е ФС РФ, 2015. Гл. 2.1. С.16. URL: http://council.gov.ru/media/files/41d54c46ccd1274e6533.pdf.

- Смирнов Г. Состояние морских транспортных узлов //URL: http://uikc.ru/articles/sostoyanie-morskih-transportnyh-uzlov.

- Литовский В. В. О статусе Урала в Стратегии освоения и развития Арктической зоны РФ//Север и рынок: формирование экономического порядка. 2014. № 5. С. 44-45.

- Литовский В. В. Стратегия комплексного развития Арктики с использованием инфраструктурных инициатив//Формирование стратегических приоритетов изучения и комплексного освоения арктических территорий Российской Федерации. Екатеринбург: Ин-т экономики УрО РАН, 2014. Гл. 2. С. 43-90.

- Литовский В. В. О стратегии регионального и инфраструктурного развития Арктической зоны РФ: проект "Урарктика"//Эко-потенциал. 2014. № 4. С. 55-71.

- URL: http://www.cupp.ru/db/images/project_map2_sm.jpg

- Free Trade Zones in Taiwan. Ministry of Transportation and Communications, Taiwan, R.O.C. 2010. . URL: http://taiwan-ftz.com/cp.asp?xItem=1710&ctNode=515&mp=3