Перспективы открытия новых месторождений углеводородов в протерозойских отложениях Волго-Уральского региона

Автор: Савинов В.Н., Александрова Т.В.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Формирование и размещение залежей нефти и газа

Статья в выпуске: 2, 2023 года.

Бесплатный доступ

Скромные успехи в освоении рифей-вендских отложений Волго-Уральского региона связаны с низкой и неравномерной изученностью этих комплексов бурением по площади и разрезу, разобщенностью геолого-геофизической информации разных лет и ее закрытостью, отсутствием общепринятого стратиграфического расчленения и корреляции докембрийских отложений, в том числе из-за дефицита параметрической привязки разреза, с недостаточной информативностью данных бурения и объясняются, соответственно, высокими рисками недропользователей и нерентабельностью освоения. В статье приведен сводный литолого-стратиграфический разрез осадочного протерозоя для территории Прикамья. Определены основные закономерности распространения нефтегазоносности в верхнепротерозойских отложениях северной части Волго-Уральского региона. В статье отражены результаты петрофизических исследований 1628 образцов (112 скважин) на предмет изучения коллекторских свойств рифей-вендских отложений. Отмечается, что большое влияние на фильтрационные характеристики оказывает трещиноватость рифейских карбонатных пород. В результате в породах калтасинской свиты нижнего рифея установлены коллекторы трещинного типа в арланской подсвите и трещинно-кавернозного типа в ашитской. В вендских отложениях хорошими фильтрационными свойствами обладают пористые мелкозернистые песчаники и алевролиты кыквинской и верещагинской свит. Рекомендован ряд объектов, перспективных на поиски углеводородов, и подготовлены предложения по направлениям дальнейших геолого-разведочных работ

Вендские и рифейские отложения, коллектор трещинно-кавернозного типа, пористость, проницаемость, флюидоупор, нефтематеринские породы, перспективы нефтегазоносности верхнепротерозойских пород, волго-уральский регион

Короткий адрес: https://sciup.org/14131167

IDR: 14131167 | УДК: 553.981, | DOI: 10.31087/0016-7894-2023-2-37-51

Текст научной статьи Перспективы открытия новых месторождений углеводородов в протерозойских отложениях Волго-Уральского региона

Интерес к верхнепротерозойским отложениям Волго-Уральского региона обоснован открытием в них залежей нефти и широким развитием нефте-газопроявлений, появлением новых технических ресурсов для получения геофизических (сейсмических) материалов высокой разрешенности на больших глубинах, возможностью использования новых методических подходов и современного лабораторного оборудования, а главное, необходимостью поисков новых крупных УВ-объектов в регионе с развитой инфраструктурой.

Общие сведения

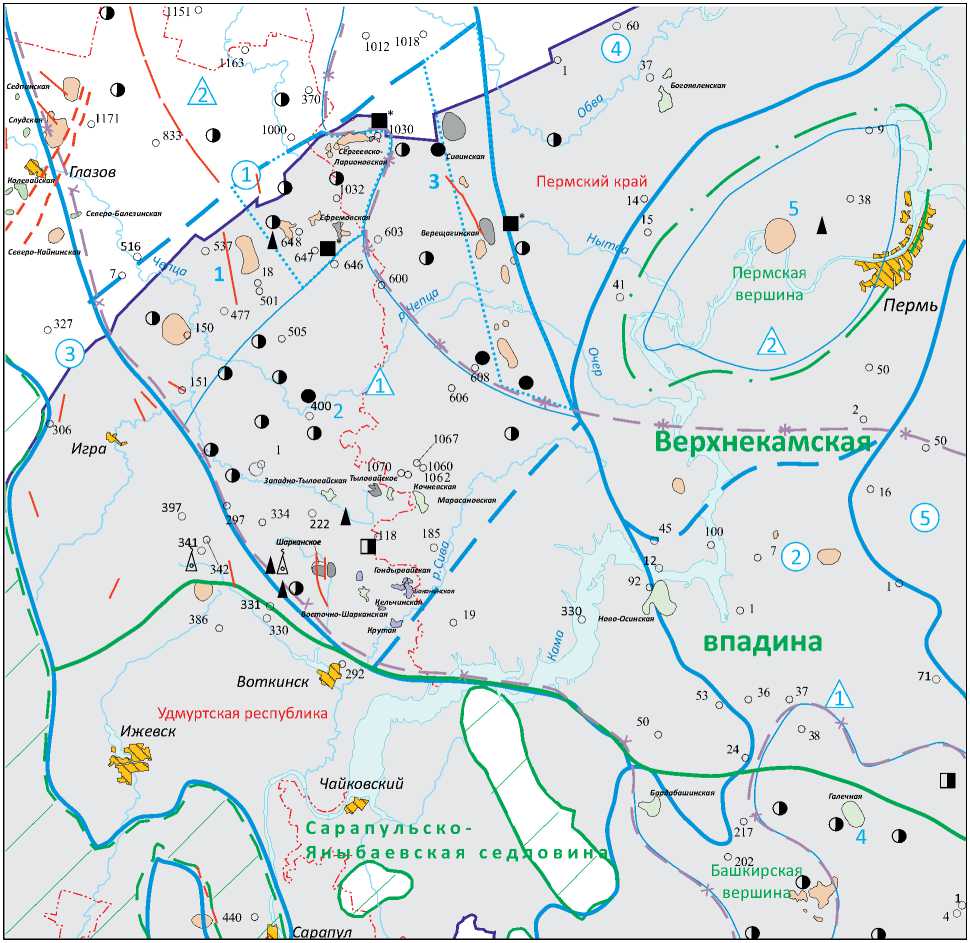

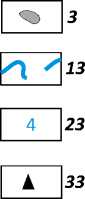

На 1 января 2023 г. на территории Волго-Уральской нефтегазоносной провинции в протерозойских (вендских) отложениях открыто шесть залежей нефти, три из которых (Шарканская, Тыловайская и Ефремовская) — в восточной части Удмуртской Республики и три (Верещагинская, Ларионовская, Сивинская) — в западной части Пермского края (рис. 1). В тектоническом отношении все открытые залежи расположены в пределах Верхнекамской вендской впадины, согласно нефтегазогеологическому районированию — это Соколовская, Титпин-ская и Верещагинская зоны нефтегазонакопления (Центрально-Верхнекамский нефтегазоносный район Верхнекамской нефтегазоносной области).1 В Госбалансе учтены только запасы вендской нефти Шарканского и Тыловайского месторождений по промышленным категориям А + В 1 и В 2 общей суммой 2066/104 тыс. т (геологические / извлекаемые). Стоит отметить, что все залежи открыты с 1967 по 1991 г., но в промышленную эксплуатацию введено только Шарканское месторождение, на котором добыча из вендских отложений в настоящее время не ведется.

Скромные успехи в освоении рифей-вендских отложений Волго-Уральского региона связаны с низкой и неравномерной изученностью этих комплексов бурением по площади и разрезу, разобщенностью геолого-геофизической информации разных лет и ее закрытостью, отсутствием общепринятого стратиграфического расчленения и корреляции докембрийских отложений (в том числе из-за дефицита параметрической привязки разреза), недостаточной информативностью данных бурения и объясняются высокими рисками недропользователей и нерентабельностью освоения.

Промышленная нефтегазоносность верхнепротерозойских отложений была доказана в прошлом веке советскими геологами и в Восточной Сибири. Наиболее крупные месторождения в венде откры- ты в 1970–1980 гг. в пределах Непско-Ботуобинской антеклизы, Ковыктинского выступа Ангаро-Ленской ступени и Катангской седловины. Нефтегазоносность рифейского комплекса была установлена в Юрубчено-Тохомской зоне Байкитской антеклизы в 1973 г. при испытании скв. Куюмбинская-1, а промышленные притоки нефти были получены в 1976 г. из скважин К-9 и К-2 [1]. После ряда неудачно пробуренных скважин интерес к рифейским отложениям пропадает до 1982–1984 гг., пока не был получен первый фонтан нефти с дебитом свыше 400 м3/сут в скв. Юрубченская-5 [2]. Геолого-разведочные работы на Байкитской антеклизе были возобновлены в рамках «Комплексной программы оптимизации региональных, поисковых и разведочных работ в Юрубчено-Тохомской зоне нефтегазонакопления», идейным вдохновителем и руководителем которой стал А.Э. Конторович. В итоге на 01.01.2018 г. на Государственном балансе запасов (извлекаемых) по Юрубчено-Тохомскому и Куюмбинскому месторождениям числилось более 580 млн т нефти и более 800 млрд м3 газа [3].

Здесь следует отметить, что в Восточной Сибири от получения первых нефтепроявлений до промышленного освоения прошло полвека. Связано это и с технологическим прогрессом, который позволил в настоящее время запустить в эксплуатацию залежи из трещинных коллекторов рифея. Сложность геологического строения рифейских кавернозно-карстово-трещинных коллекторов потребовала многолетнего и тщательного изучения разреза, создания новых концепций развития региона, разработки специфических технологических подходов к освоению месторождений в условиях вечной мерзлоты и др. Этаж нефтегазоносности верхней части рифейского комплекса Восточной Сибири составляет 135–250 м. Рифейские нефти имеют плотность от 0,815 до 0,85 г/см3. Они малосернистые (до 0,3 %), содержание твердых парафинов — до 2 %, смол — до 4–10 %, асфальтенов практически не содержат [4].

Геологическое строение Камско-Бельского рифейского авлакогена

Изученность протерозойских отложений Волго-Уральского региона до сих пор остается очень низкой. Так, на территории Пермского края комплексные зонально-региональные работы, нацеленные на изучение рифей-вендских пород методом МОГТ-2D, выполнены за счет госбюджета в 2006 г. на Бедряжской и в 2008 г. на Верещагинской площадях. По результатам работ на Бедряжской площади закартирована Ново-Дубовогорская тектоническая структура (ОГ VI — кровля отложений ар-ланской подсвиты), а также Хатымское и Валийское поднятия (ОГ VВП — кровля рифейских отложений),

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА

Рис. 1. Схема расположения перспективных нефтегазоносных районов вендского комплекса Fig. 1. Location map of promising oil and gas bearing regions in Vendian series

□

1 — административные границы; 2 — гидросеть; 3 — месторождения (залежи) нефти; структуры ( 4 , 5 ): 4 — подготовленные, 5 — выявленные; 6 — локальные поднятия, установленные по данным сейсморазведки; 7 — тектонические нарушения; границы ( 8 , 9 ): 8 — выклинивания отложений кудымкарской и бородулинской серий, 9 — тектонические, по поверхности вендских отложений; 10 — зона отсутствия вендских отложений; 11 — зона распространений рифейских отложений; нефтегазогеологическое районирование ( 12 – 14 ): 12 — границы НГО, 13 — границы НГР, 14 — границы НГН; 15 — Верхнекамская НГО; 16 — Центрально-Верхнекамский НГР; 17 — Соколовская ЗНГН; 18 — Титпинская ЗНГН; 19 — Верещагинская ЗНГН; 20 — Ниримский потенциальный НГР; 21 — Пермско-Башкирская НГО; 22 — Башкирский перспективный НГР; 23 — Северо-Башкирская ЗНГН; 24 — Пермский потенциальный НГР; 25 — Краснокамская ЗНГН; 26 — Сарапульская потенциальная НГО; 27 — Северо-Верхнекамская потенциальная НГО; 28 — Кунгуро-Красноуфимская потенциальная НГО; нефтепроявления ( 29 – 34 ): 29 — промышленный приток УВ, 30 — непромышленный приток УВ, 31 — значительные, 32 — незначительные, 33 — битумопроявления, 34 — газопроявления

40 FORMATION AND LOCATION OF OIL AND GAS POOLS

Legend for Fig. 1

1 — administrative borders; 2 — hydrographic network; 3 — oil pools (accumulations); structures (4, 5): 4 — prepared, 5 — identified; 6 — local highs delineated in seismic data; 7 — faults; boundaries (8, 9): 8 — thinning out of Kudymkarsky and Borodulinsky deposits, 9 — tectonic boundaries in the Vendian Top; 10 — zone where Vendian deposits are absent; 11 — zone of the Riphean deposit occurrence; geopetroleum zoning (12–14): 12 — boundary of Petroleum Area, 13 — boundary of Petroleum District, 14 — boundary of Lowest Known Hydrocarbons; 15 — Verkhnekamsky Petroleum Area; 16 — Central Verkhnekamsky Petroleum District; 17 — Sokolovsky oil and gas accumulation zone; 18 — Titpinsky oil and gas accumulation zone; 19 — Vereshaginsky oil and gas accumulation zone; 20 — Nirimsky prospective petroleum district; 21 — Permsky-Bashkirsky Petroleum Area; 22 — Bashkirsky prospective petroleum district; 23 — North Bashkirsky oil and gas accumulation zone; 24 — Permsky prospective petroleum district; 25 — Krasnokamsky oil and gas accumulation zone; 26 — Sarapulsky prospective petroleum area; 27 — North Verkhnekamsky prospective petroleum area; 28 — Kunguro-Krasnoufimsky prospective petroleum area; oil shows (29–34): 29 — commercial HC inflow, 30 — marginal HC inflow, 31 — considerable, 32 — moderate, 33 — bitumen shows, 34 — gas shows являющиеся останцами калтасинских доломитов.2 В отложениях ашитской свиты на Ново-Дубовогорском поднятии установлена система веерообразных субвертикальных зон разуплотнения пород — области повышенной трещиноватости. Данный факт принят по пониженным значениям параметров γ (Vp/Vs) и σ (коэффициент Пуассона), которые соответственно указывают на вероятное развитие пород с улучшенными коллекторскими свойствами [5]. В этом же районе в 1989–1991 гг. пробурено две скважины с максимальным вскрытием разреза ри-фейских отложений (Бедряжские-203, 204).

В пределах Верещагинской площади, расположенной в бортовой зоне Камско-Бельского (Калта-синского) авлакогена, изучено разломно-блоковое строение фундамента, залегающего на глубине 3000–6300 м и погружающегося в южном направлении, в сторону осевой части Осинской впадины. Уточнены границы выклинивания рифейских отложений. Мощность комплекса увеличивается в южном направлении и достигает 3300 м. По волновой картине в терригенных отложениях верещагинской свиты венда установлено развитие линзовидных тел, которые могут служить ловушками для УВ. Здесь рифей-вендские породы залегают на сравнительно небольших глубинах и не попадали в жесткие условия катагенеза (МК 4 и выше). Результатами моделирования процессов нефтегазообразования также подтверждено, что в северной части авлакогена кал-тасинские отложения прошли главную фазу нефте-образования в каменноугольно-пермское время. Следовательно, нефтематеринский потенциал протерозоя достаточно высок и именно к этой бортовой зоне приурочены все шесть установленных вендских залежей УВ на территории Волго-Урала (см. рис. 1).

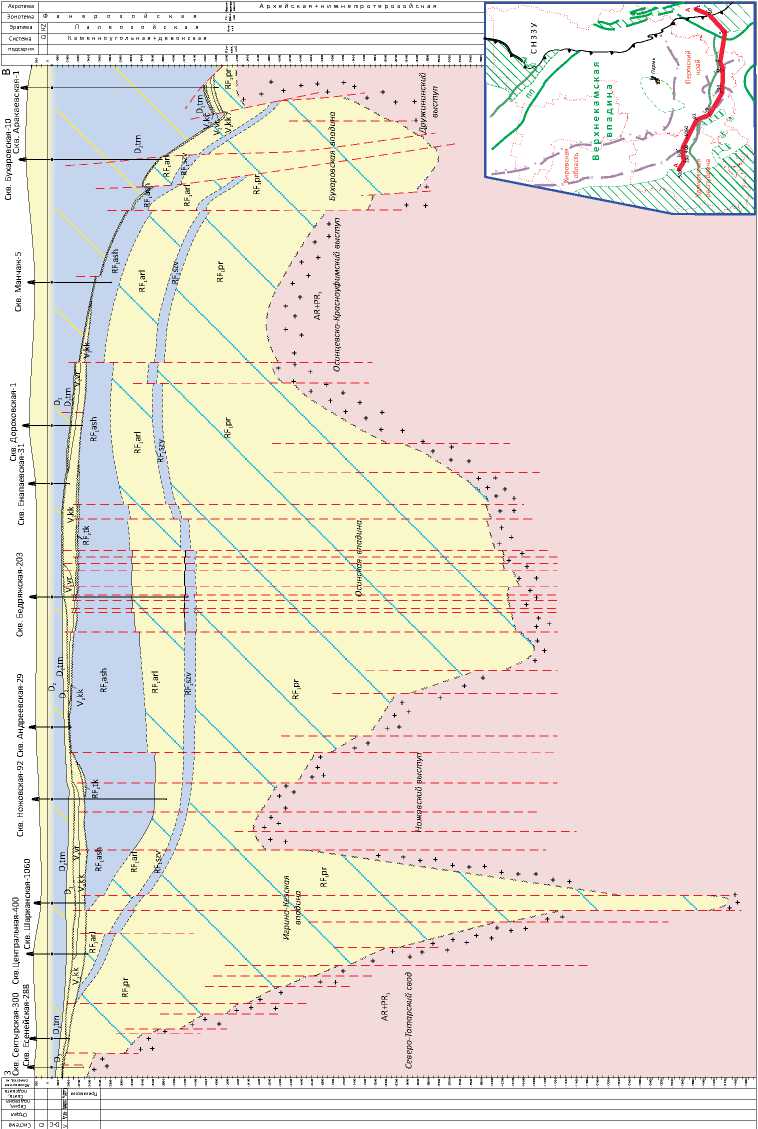

Сейсмогеологический профиль, построенный на основе результатов бурения 12 глубоких скважин и нескольких сейсмопрофилей, наглядно отражает строение протерозойской части разреза в южной части Пермского края (рис. 2). По поверхности нижнепротерозойского фундамента в направлении с запада на восток выделяется четыре приподнятых блока фундамента: Северо-Татарский свод, Ножов-ский, Осинцевско-Красноуфимский и Дружинин-ский выступы. Погруженные области между этими блоками заполнены мощной 12-км толщей нижне-рифейских преимущественно терригенных отложений Игрино-Кезской впадины, 8–9-км толщей карбонатно-терригенных и карбонатных отложений рифея Осинской впадины и 5-км толщей заполнения Бухаровской рифейской впадины.

Таким образом, Калтасинский авлакоген представляет собой древний аналог океанического и континентального рифтов. Рифейские отложения Волго-Уральского региона, так же как и в Восточной Сибири, накапливались в обстановках рифтогене-за. Калтасинский рифт, расположенный на востоке Волго-Урала, представлен в раннерифейское время собственно рифтовой, окраинно-рифтовой и пери-кратонной структурно-формационными зонами. Зрелая стадия раннерифейского цикла рифтогене-за в окраинно-рифтовой зоне представлена тремя подсвитами терригенно-карбонатной калтасин-ской свиты (саузовской, арланской, ашитской) общей мощностью более 3 км.

Литолого-стратиграфический разрез протерозоя

О неравномерной изученности региона говорит и тот факт, что фундамент на территории Пермского края вскрыт всего 13 скважинами, расположенными преимущественно в северной части края, а изученность бурением представлена одной скважиной на 12 400 км2 (0,00008 скв/км2).

Стратификация рифейских отложений выполнена на основе стратиграфической шкалы докембрия 2000 г. по разрезам 61 глубокой скважины. Таким образом, изученность бурением рифейского комплекса — 1 скважина на 1300 км2(0,00076 скв/км2).

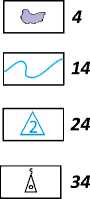

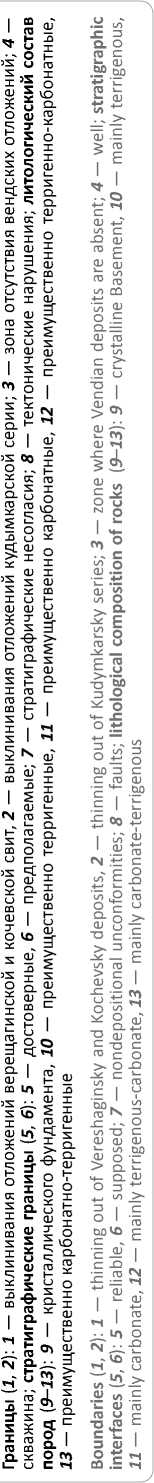

Представленный в статье сводный литолого-стратиграфический разрез осадочного протерозоя составлен по материалам многолетних, систематических (М.М. Балашова, В.М. Проворов, А.В. Кутуков, Ю.А. Ехлаков, А.З. Коблова, Т.В. Карасева, Н.Е. Соснин, В.М. Неганов и др.) исследований и отражает литологическую характеристику и площадное распространение пород по территории края, основные реперы ГИС и ОГ, геохронологическую привязку, расположение пластов-коллекторов и флюидоупоров (рис. 3).

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА

Рис. 2. Сейсмогеологический профиль по линии А–А

Fig. 2. Geoseismic section along А–А Line

Эратема

‘им da}

1/aVJO eiaaaVou ‘ахи 8} вичапи}

Палеозойская

Каменноугольная+девонская

Акротема

Эонотема

Фанерозойская

Система подсерия

Архейская+нижнепротерозойская шшкоду

BwiaiBde иинивалд) ’ ыынжи Н

вичаюнае

Bwiaiodav

иен эиафИ'

aeMa^osodaxodu

-энка ад

и в :< а и о s d d a i d d и а н ж и н а и в :< а и а >: d у

из

in

Гм

FORMATION AND LOCATION OF OIL AND GAS POOLS

Рис. 3. Сводный литолого-стратиграфический разрез осадочного протерозоя на территории Пермского края

Fig. 3. Composite lithologic and stratigraphic section of sedimentary Proterozoic deposits in the Perm Krai lands exmiqdMOLj

B13EI/U зяэНни э/w 'HITOS qisodoo ew3/j 'tfodou q±3OHioi/|j

30017-0

И1янч1/випнэюи HiqHH9JHddai-OHiBHogdB« ииязиэфия д иинхаэд иинвеаЛд ииае±ебех вмэхэиз

Л ввязанэд ewsiedg у ввмэиэфиу гуа вмаюное yd 'KBXDMOEOd31Od[J

ИИНИ1

-ewdo

MiqHHSJHddai иимзНнэд

1ЭИ Н1/1Л1 'BHJoi/oHodxoaj

w 'qisoHhiouu

BwaiodMV

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА

Таблица. Стратификация и индексация отражающих горизонтов протерозоя

Table. Stratification and indexing of reflection horizons of Proterozoic deposits

|

Стратиграфическая приуроченность отражающих горизонтов |

Принятая индексация отражающих горизонтов |

Индексация, предлагаемая авторами* |

||

|

Удмуртская Республика, Кировская обл. [6] |

Пермский край, Свердловская обл.* |

Республика Башкортостан |

||

|

Кровля вендских терригенных отложений (V) |

– |

VВК, IIIп |

– |

V 2K |

|

Подошва вендских терригенных отложений (V) |

V |

VВП |

II |

V2П |

|

Поверхность рифейских отложений (R3) |

VIК |

R3K |

||

|

Кровля среднего рифея (R2) |

Ус |

R 2K |

||

|

Кровля калтасинской свиты нижнего рифея (ашитская подсвита) |

VI |

V |

III |

R 1ach |

|

Кровля арланских терригенно-карбонатных отложений калтасинской свиты |

VI1 |

VIК |

– |

R 1ar-к |

|

Кровля арланских карбонатно-терригенных отложений калтасинской свиты |

VI2 |

VIП |

IVа |

R 1ar-т |

|

Кровля саузовских преимущественно карбонатных отложений калтасинской свиты |

VI2 |

VII |

IVС |

R 1sz |

|

Кровля прикамской подсерии нижнего рифея |

VI3 |

VIII |

IVм |

R 1pr |

|

Кровля ротковских (тюрюшевских) терригенных отложений нижнего рифея |

VIТ |

IX |

IVТ |

R 1rt |

|

Кровля сарапульской свиты нижнего рифея |

VI4 |

X |

IVсар |

R 1sr |

|

Поверхность архей-нижнепротерозойского фундамента (AR + PR1) |

VII |

Ф |

V |

F |

*К —кровля, П — подошва.

Часто, в связи с разной трактовкой одних и тех же терминов, а главное, использованием разных источников стратиграфической шкалы, возникают серьезные ошибки в интерпретации геологических данных, выделении и корреляции пластов.

Разобщенность геологической информации иллюстрируется на примере стратификации отражающих горизонтов пяти граничащих субъектов Российской Федерации (таблица).

Отсутствием общепринятого стратиграфического расчленения и корреляции докембрийских отложений (в том числе из-за дефицита параметрической привязки разреза) объясняются, соответственно, высокие риски недропользователей при изучении отложений протерозоя. Особый интерес вызывает вопрос о влиянии верхнепротерозойских отложений на нефтегазоносность вышележащих палеозойских комплексов. Дело в том, что нефти верхнего протерозоя имеют специфические генетические особенности и состав биомаркеров. Так, по изотопному составу углерода они в основном облегчены, металлопорфирины обнаружены в небольшом количестве или вообще отсутствуют. В настоящее время имеется только один достоверный факт обнаружения протерозойских нефтей в палео- зойских отложениях3. Девонская нефть Чубойского месторождения (Удмуртская Республика) существенно отличается от палеозойских нефтей, что, в сочетании с расположением залежи в зоне развития глубинных разломов, указывает, возможно, на новую роль рифея и венда в формировании нефтегазоносности всего осадочного чехла.

Коллекторские свойства верхнепротерозойских пород Волго-Уральского региона

Проведенное в ОАО «КамНИИКИГС» исследование коллекторских свойств рифейских карбонатов позволило установить в породах калтасинской свиты несколько систем трещин естественного генезиса, ориентированных определенным образом по отношению к слоистости [7]. Кроме трещин в ряде образцов отмечены каверны размером до 6 мм.

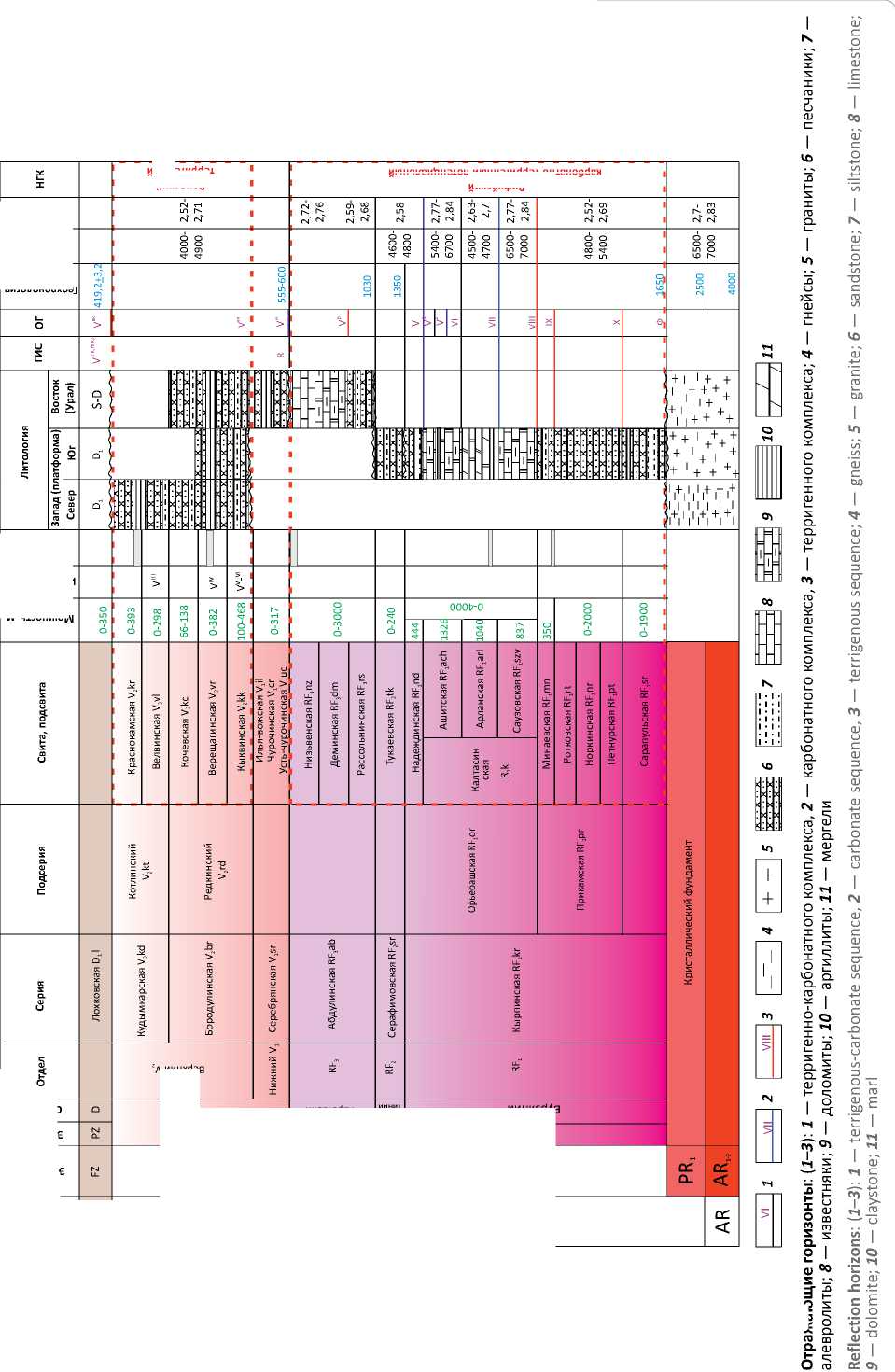

Данные особенности позволяют сделать вывод, что породы арланской подсвиты отличаются сильно развитой микротрещиноватостью, кото-

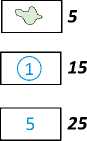

FORMATION AND LOCATION OF OIL AND GAS POOLS рая связана с «растрескиванием» по ослабленным глинистым пропласткам. Наряду с вызванными разгрузкой от горного давления микротрещинами, в породах встречаются трещины естественного генезиса. На рис. 4 представлен снимок шлифа образца 184 скв. Бедряжская-203, известняка светло-серого с коричневатым оттенком, тонкозернистого, доломитистого, глинистого, с редкими волосяными трещинками. Шлиф изготовлен перпендикулярно оси керна, ориентировка трещин — вертикальная.

В разрезе арланской подсвиты калтасинской свиты отмечается существование коллекторов трещинного типа [8] низкой емкости, но хорошо проницаемых. Глинистые карбонаты и аргиллиты с проницаемостью < 10-3 мкм2, выделенные по разрезу в этой подсвите, при достаточной мощности могут служить флюидоупорами.

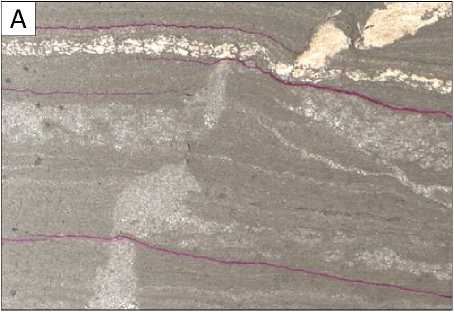

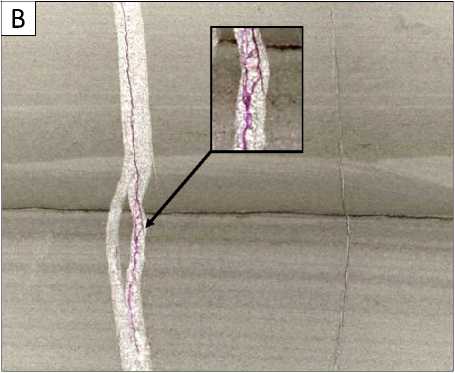

Ашитская подсвита калтасинской свиты по керну характеризуется наличием коллекторов трещинно-кавернозного типа, которые могут служить резервуарами для УВ (рис. 5). Низкопористые и практически непроницаемые карбонатные породы в разрезе ашитской подсвиты могут являться нетипичными карбонатными покрышками для залежей УВ.

Практически по всему разрезу Бедряжских скважин в керне отмечены битуминозность и примазки глинисто-органического вещества, часто с вкраплениями и россыпями пирита. В породах арланской подсвиты битуминозность отмечается в аргиллитах и реже — в глинистых карбонатных породах. Глинисто-битуминозное вещество развито в виде прослоев, стяжений, распространено по трещинам. Нижняя часть ашитской свиты обогащена глинисто-битуминозным веществом в виде примазочек, придающим карбонатным породам микрослоистую текстуру. В образце 152 из интервала 3256,7–3263,2 м скв. 203 отмечено слабое неф-тенасыщение по горизонтальным волосяным и нитевидным полым трещинкам, а также пустотам между зернами породы (рис. 6).

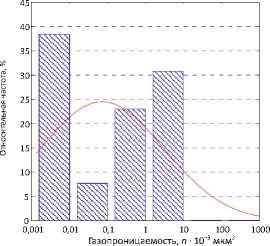

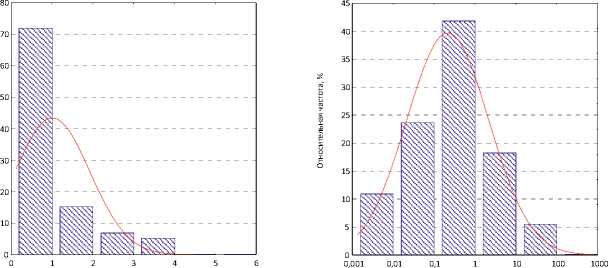

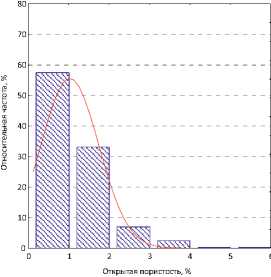

Результаты исследований фильтрационно-емкостных свойств в скважинах Бедряжские-203, 204 были обобщены с результатами других более ранних исследований рифейских отложений, выполненных в АО «КамНИИКИГС» в предшествующие годы. В качестве критерия, влияющего на фильтрационно-емкостные свойства, рассматривалась структура, а также текстура и другие характеристики пород по макро- и микроописаниям. Особое значение придавалось породам с нефтепрояв-лениями. Было проанализировано 1628 образцов, отобранных из 112 скважин по 63 площадям поисково-разведочного бурения на территории края. Исследуемое множество пород было разделено на терригенные и карбонатные.

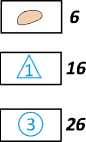

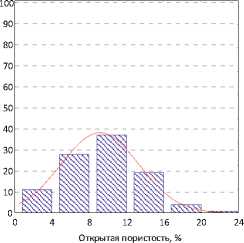

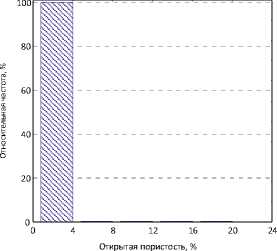

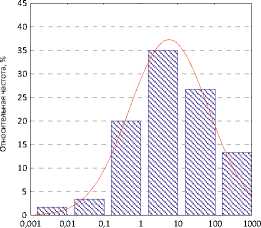

Терригенные породы рифея. Коллекторские свойства песчано-алевритовых разностей рифей-ских отложений изменяются в широком диапазоне (рис. 7). Максимальное значение открытой пористости 22,5 % отмечено у образца 115 из интервала отбора 2845,8–2849,3 м скв. 1 Сивинской площади. Образец представлен уплотненным кварцевым песчаником с контактным типом цементации (глинистый материал практически отсутствует). Пустотное пространство песчаника представлено ветвящимися угловатыми порами и трещинами. Образец равномерно нефтенасыщен. Зависимость газопроницаемости пород от открытой пористости отличается относительно низким значением коэффициента корреляции, что связано с трещиноватостью пород (отмеченной при микроописании), различными типами цементации, неотсортированостью кластического материала и битуминизацией. Максимальное значение коэффициента газопроницаемости (КПРГ) 1470 . 10-3 мкм2 отмечено у образца с максимальной пористостью (115, скв. Сивинская-1), описанного выше. Большинство песчано-алевритовых пород классифицируются как среднепористые и среднепроницаемые и могут являться хорошими коллекторами нефти и газа [9].

Аргиллиты рифейских отложений обладают пониженными фильтрационно-емкостными свойствами. Значение открытой пористости у изученных образцов не превышает 3,9 % при среднем значении 1,42 %. Породы сильно гравитационно уплотнены, что сказывается и на фильтрационных характеристиках — среднее геометрическое значение коэффициента газопроницаемости составляет 0,07 . 10-3 мкм2 (см. рис. 7). Стоит отметить, что в аргиллитах часто встречаются трещины, залеченные кальцитом, не участвующие в процессе фильтрации через образец. Плотные, низкопористые и низкопроницаемые аргиллиты рифея могут служить покрышками в природных резервуарах нефти.

Карбонатные породы рифея. Известняки ри-фейских отложений обладают пониженными емкостными свойствами. Коэффициент открытой пористости ( К ПО ) изученных образцов изменяется от 0,13 до 3,8 % (см. рис. 7). Минимальное значение К ПО зафиксировано у образца 186, отобранного из интервала 3501,2–3508,2 м скв. Бедряжская-204. Образец представлен известняком микрозерни-стым, очень крепким, глинистым, битуминозным. Максимальное значение К ПО зарегистрировано у образца 7 с глубины 2406 м скв. Песчанковская-2. Образец представлен известняком темно-серым, глинистым, битуминозным с примесью терригенного кварца. Значения коэффициента газопроницаемости известняков изменяются в пределах (0,0017–46,3) . 10-3 мкм2 при среднегеометрическом значении 0,215 . 10-3 мкм2.

Относительно низкие фильтрационные характеристики известняков связаны с их глинистостью и влиянием термобарических условий, результатом воздействия которых является доломитизация и утрата первичной пористости, что отмечено по микроописанию пород. Вторичное пустотное пространство пород представлено редкими трещинами, часто залеченными кальцитом и доломитом.

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА

Рис. 4. Снимок сканированием петрофизического шлифа образца 184 арланской подсвиты скв. Бедряжская-203 (красное — пустотное пространство образца, насыщенное окрашенным полимером)

Fig. 4. Scan image of petrophysical thin section, Sample 184 from the Arlansky Member, Bedryazhsky-203 well (red — void space of the sample filled with dyed polymer)

3650,9–3655,1 м, К прг = 5,16 · 10-3 мкм2, К прг = 5,16 · 10-3 мкм2, раскрытость трещин, мкм: min = 3, max = 23, сред. = 10

3650.9–3655.1 m, К прг = 5.16 · 10-3 µm2, К прг = 5.16 · 10-3 µm2, joint aperture, µm: min = 3, max = 23, mean = 10

Рис. 5. Снимки сканированием петрофизических шлифов карбонатных пород ашитской подсвиты скважин Бедряжской площади (красное — пустотное пространство пород, насыщенное окрашенным полимером)

Fig. 5. Scan images of petrophysical thin sections of the Ashitsky carbonate rocks from the Bedryazhsky wells (red — void space of the rock filled with dyed polymer)

A — образец 510 (2858,5–2861,8 м, К по = 1,26 %, δп = 2,77 г/см3, К прг = 1,14 мкм2, раскрытость трещин, мкм: min = 5, max = 45, сред. = 17), B — образец 152 (3256,7–3263,2 м, К по = 0,32 %, δ п = 2,65 г/см3, К прг = 2,11 · 10-3 мкм2, раскрытость трещин, мкм: min = 4, max = 13, сред. = 8)

A — Sample 510 (2858.5–2861.8 m, К по = 1.26 %, δп = 2.77 g/cm3, К прг = 1.14 µm2, joint aperture, µm: min = 5, max = 45, mean = 17), B — Sample 152 (3256.7–3263.2 m, К по = 0.32 %, δп = 2.65 g/cm3, К прг = 2.11 · 10-3 µm2, joint aperture, µm: min = 4, max = 13, mean = 8)

По данным лабораторных исследований открытая пористость доломитов рифея не превышает 5,1 % (см. рис. 7). Судя по их макро- и микроописанию, первичная пористость практически утеряна, а пустотное пространство представлено кавернами и трещинами. Максимальная пористость зарегистри- рована у образца 147, отобранного с глубины 2154,3– 2158,3 м скв. Яборовская-110. Образец представлен доломитом мелкозернистым, слоистым, трещиноватым с редкими кавернами. Стоит отметить, что пустотное пространство изученных образцов керна составляют трещины и редкие каверны. Учитывая

FORMATION AND LOCATION OF OIL AND GAS POOLS

Рис. 6. Снимки сканированием реплик граней кубического образца 152 ашитской подсвиты, скв. Бедряжская-203 (интервал отбора 3256,7–3263,2 м)

Fig. 6. Scan image of replica of faces of cubic Sample 152 from the Ashitsky Member, Bedryazhsky-203 well (sampling interval 3256.7–3263.2 m)

A

B

P TO X = 72,6 м/м2

P TO Y = 51 м/м2

P TO Z = 45,1 м/м2

P33 X = 27,5 м/м2

PT3 Y = 33,3 м/м2

P33 Z = 17,7 м/м2

Увеличение 1:1

А — модель кубика, B — развертка

А — cube model, B — rollout неполный вынос керна при отборе из скважины, можно предположить, что наиболее трещиноватые и кавернозные карбонатные породы рифея не были исследованы при лабораторных работах.

Трещиноватость пород оказывает большое влияние на их фильтрационные характеристики. Наибольшее значение коэффициента газопроницаемости 175 . 10-3 мкм2 зарегистрировано у образца 68, отобранного из интервала 2359,5–2366,5 м скв. Бедряжская-203, доломита светло-серого, слабоизвестковистого, трещиноватого. Высокая проницаемость при низкой пористости ( К ПО = 0,79 %) данного образца связана с трещиноватостью. Еще одной особенностью доломитов рифея является их неоднородность за счет различных включений в составе пород.

Слабое нефтенасыщение карбонатных пород рифея отмечено только в скв. Бедряжская-203. Битуминоз-ность наблюдается в изученных доломитах и известняках скважин Ножовская-92, Бедряжская-203, Песчанковская-2, Тюндюкская-60, в аргиллитах скважин Бедряжские-203, 204, а также в песчаниках и алевролитах скважин Таныпская-1, Бедряж-ская-203, Песчанковская-2, Сивинская-2.

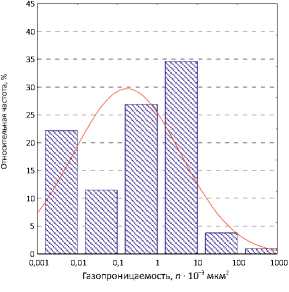

Терригенные породы венда. Емкостные свойства изученных песчанисто-алевритовых разностей венда изменяются в широких пределах. Наиболее высокими показателями К ПО отличаются средне-мелкозернистые песчаники и крупнозернистые алевролиты, хорошо отсортированные, с контактным типом цементации, а низкими — мелкозернистые глинистые алевролиты. Максимальное значение К ПО = 17,3 % зарегистрировано у образца 172 скв. Асюльская-1, отобранного из интервала 2229,15–2234,55 м. Образец представлен песчаником мелкозернистым кварцевым, слоистым, слюдистым средней крепости.

Газопроницаемость алевропесчанистых пород венда изменяется от 0,001 . 10-3 мкм2 у образца 11 из интервала 2185–2192 м скв. Бедряжской-204 до 404 · 10-3 мкм2 у образца 107 из интервала 2547,9– 2551,4 м скв. Чермозская-3. Минимальными показателями К ПРГ характеризуются плотные глинистые алевролиты с плохой сортировкой кластического материала, тип цементации — поровый, иногда базальный. Хорошими фильтрационными свойствами обладают пористые мелкозернистые песчаники и алевролиты с хорошей степенью сортировки кластического материала, слабосцементированные, тип цемента — контактный.

Аргиллиты венда трещиноватые плитчатые в своем составе имеют примеси алевролита, слюды. Открытая пористость изученных образцов изменяется от 0,78 до 10,9 % при среднем значении 4,48 %.

С вендскими терригенными отложениями связан широкий спектр распространения нефтегазо- и битумопроявлений как по площади, так и по разрезу.

Закономерности распространения нефтегазоносности

Анализ материалов по установленным в ВолгоУральском регионе нефтяным залежам в протерозойских отложениях позволил выделить следующие закономерности:

– все месторождения и нефтепроявления открыты в 1970–1980 гг., когда осуществлялось активное изучение и бурение на глубокие горизонты;

– нефтегазоносность отложений стратиграфически связана с песчано-алевролитовыми пластами верещагинской и кыквинской свит бородулинской серии (пласты V IV , V V ), которые имеют более широкое распространение и относительно выдержанную мощность или глубины залегания;

– глубины залегания залежей УВ составляют 2300–2800 м;

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА

Рис. 7. Гистограммы распределения коллекторских свойств рифейских отложений Fig. 7. Histogram of reservoir properties distribution in the Riphean deposits

A

B

C

D

Газопроницаемость, n · 10-3 мкм2

о

Открытая пористость,%

Газопроницаемость, n · 10-3 мкм2

А — терригенные породы рифея, песчаники и алевролиты, B — аргиллиты, C — карбонатные породы рифея, известняки, D — доломиты

А — terrigenous Riphean rock, sandstone and siltstone, B — claystone, C — Riphean carbonate rock, limestone, D — dolomite

FORMATION AND LOCATION OF OIL AND GAS POOLS

-

– структуры-ловушки антиклинального типа, литологически и тектонически экранированные, амплитуды колеблются в пределах 20–36 м;

-

– продуктивные пласты отличаются невыдержанностью коллекторских свойств со значительным изменением их мощности по латерали, расчлененности, литологического состава, пористости;

-

– залежи пластово-сводовые, литологически экранированные (в связи с литологической изменчивостью проницаемых пластов) и тектонически экранированные (бортовые зоны активной тектоники);

-

– нефтенасыщенная толщина продуктивного пласта — 3–9 м;

-

– дебиты изменяются в пределах от 1,1 до 6–8 м3/сут, в среднем составляют 3,3 м3/сут;

– нефти вендских отложений очень тяжелые (0,94–0,98 г/см3), высокосмолистые (14–27 % смол и 6,3–10 % асфальтенов), высокоазотистые (0,2– 0,37 %). При этом они малосернистые (0,21–0,42 %), малопарафинистые (0,4–3,2 %), лишенные светлых фракций (не более 8 % — до 200 °С, 14–28 % — до 300 °С, начало кипения — 100–254 °С).

В вендском терригенном комплексе установлены многочисленные нефтегазо- и битумопрояв-ления, приуроченные как к Верхнекамской, так и к Пермско-Башкирской нефтегазоносным областям (см. рис. 1). С рифейским потенциальным нефтегазоносным комплексом связаны только установленные нефтегазо- и битумопроявления в отдельных скважинах Гаринско-Соколовской зоны нефтега-зонакопления (Камский нефтегазоносный район Калтасинской нефтегазоносной области) и Черну-шинской зоны нефтегазонакопления (Маркетов-ско-Чернушинский нефтегазоносный район Калта-синской нефтегазоносной области).

Территориально установленные нефтепроявле-ния и залежи УВ-сырья в венде расположены только в области развития рифейских отложений, т. е. не выходят за пределы Камско-Бельского авлакогена. Возможно это объясняется тем, что территория Камско-Бельского авлакогена характеризуется региональным развитием основной генерационной калтасинской свиты нижнего рифея, где ее мощность составляет от 1,5 до 5 км и более в районе Башкирского выступа фундамента. Нефтематеринские свиты представлены преимущественно глинистыми карбонатными породами (глинистые доломиты, алевролиты, мергели) с повышенными геохимическими характеристиками в ашитской и арланской подсвитах калтасинской свиты. Формирование их происходило в восстановительных геохимических обстановках при относительно глубоководных условиях осадконакопления, что и обусловило высокий нефтематеринский потенциал. По материалам пробуренных скважин, в разрезе рифейских отложений выделяются как терригенные породы, обладающие повышенными емкостными свойствами за счет сохранившейся первичной пористости, так и карбонатные вторичные коллекторы, емкостные свойства которых обеспечиваются в основном развитой тектонической трещиноватостью пород (скв. Бедряжская-203).

Таким образом, установлено благоприятное соотношение зон генерации УВ в отложениях рифей-ской толщи и аккумуляции их в вендском комплексе, перекрывающем отложения калтасинской свиты нижнего рифея.

Заслуживают также внимания закономерности, установленные на основании анализа результатов лабораторно-аналитических исследований, обработки геолого-геофизических материалов и данных глубокого бурения, моделирования процессов генерации и аккумуляции УВ:

-

– нефтематеринские породы выделены практически на всех стратиграфических уровнях ри-фей-вендского комплекса, за исключением прикамской подсерии нижнего рифея, ввиду низких геохимических характеристик ОВ и преобладания в разрезе песчаников;

-

– нефтематеринские породы представлены аргиллитами, глинистыми разностями доломитов, известняков, мергелей, алевролитами с содержанием рассеянной органики не менее 0,15 %;

-

– по всему разрезу рифей-вендских толщ отмечаются зоны с повышенной битуминозностью, что говорит о широком развитии эпигенетичных биту-моидов и остаточных миграционных процессов;

-

– в вендских отложениях зоны с повышенной битуминозностью приурочены к областям аккумуляции УВ;

-

– катагенетические условия благоприятны для генерации нефтяных УВ в венде и нефтяных и газовых в рифейском комплексе;

-

– зоны развития нефтематеринских пород в рифейском комплексе приурочены к северной при-бортовой и приосевой зонам Камско-Бельского прогиба, а также выделяются локальными участками в северо-восточной части в зоне развития верх-нерифейских пород;

-

– зоны развития нефтематеринских пород в вендском комплексе выделяются в Верхнекамской впадине в южной части Пермского края и восточной части Удмуртской Республики, локальными участками — в центральной и северо-восточной частях Верхнекамской впадины;

-

– залежи в венде установлены в областях развития вендских отложений мощностью от 300 до 900 м, нефтепроявления отмечаются в более широком диапазоне — до 1800 м;

-

– большинство установленных нефте- и газопроявлений приурочено к бортовым частям авлакогена, к которым тяготеют зоны выклинивания рифейских отложений;

– как правило, залежи и нефтепроявления в протерозойских отложениях отмечаются под освоенными разрезами среднего карбона, в которых от-

- ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА

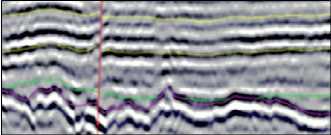

Рис. 8. Фрагмент временного разреза с аккумулятивными телами в венде Fig. 8. Fragment of time section showing accumulative bodies in Vendian interval

III — ОГ, соответствующий поверхности тиманско-го горизонта, IV — ОГ вблизи подошвы терригенного девона, VВП — ОГ, соответствующий подошве венда

IIIIV

IV ВП

III — Reflector corresponding to the Timansky Horizon surface, IV — Reflector nearby the terrigenous Devonian Bottom, VВП — Reflector corresponding to the Vendian Bottom крыты одноименные месторождения нефти (Верещагинское, Сивинское, Тыловайское, Шарканское);

– залежи вендских нефтей могли попасть в зону гипергенеза (при подъеме территории и размыве отложений), где подверглись влиянию окислительно-восстановительных процессов, приведших к резкому ухудшению их свойств. Более благоприятные условия для обнаружения залежей более легких нефтей в рифейском комплексе;

– по данным петрофизических исследований установлено, что в рифейских отложениях встречаются поровые коллекторы с пористостью до 22,5 %, проницаемостью до 1470 . 10-3 мкм2 среди песчаников прикамской подсерии, порово-трещинные — в терригенно-карбонатной толще (арланской, ашит-ской подсвит) калтасинской свиты. Газопроявления и повышенные газопоказания в терригенно-карбо-натных отложениях саузовской, арланской подсвит и доломитов ашитской подсвиты указывают на наличие коллекторов в калтасинских отложениях, благоприятных, по крайней мере, для аккумуляции газов и газоконденсатов;

– по данным петрографических исследований возможные скопления УВ связывают с каверноз-ностью и трещиноватостью доломитов. В среднем рифее лучшими коллекторскими свойствами обладают песчаники тукаевской свиты. Пористость колеблется в разных районах от 0,5 до 20,4 %, проницаемость составляет 35 . 10-3 мкм2;

– терригенные коллекторы венда отличаются хорошими емкостными и фильтрационными свойствами. Тип коллектора — обычно поровый. Повышенные значения коллекторских свойств терригенных пород верхнего венда часто приурочены к границам свит. Флюидоупорами для природных резервуаров венда могут служить только мощные пласты алевроглинистых пород в связи с их частой сланцеватостью и неуплотненностью.

Следовательно, физико-химические свойства вендской нефти таковы, что при существующем уровне технологии ее извлечения нельзя получить приток нефти при малой нефтенасыщенной толщине пласта. Таким образом, необходимо нацелить поиски на крупные (высокоамплитудные) объекты, прослеживающиеся в бортовой зоне Камско-Бель-ского авлакогена.

Перспективные объекты

На современном этапе исследований наиболее подготовленными объектами для изучения перспектив рифея являются Ново-Осинская и Ново-Дубовогорская тектонические высокоамплитудные структуры. По кровле калтасинской свиты амплитуда Ново-Осинского объекта составляет 75 м, размеры 24 × 15 км. Ново-Дубовогорская структура по кровле рифейских отложений характеризуется амплитудой 65–70 м и размерами 10,5 × 10,2 км. Вероятностным методом по ним оценены извлекаемые ресурсы, которые составляют 1,4–7,8 млн т по Ново-Осинской и 1,7–9,4 млн т по Ново-Дубовогорской соответственно [10].

Еще одним перспективным объектом на поиски УВ в протерозое является Кулигинский вал, осложняющий Соколовский выступ фундамента. На основе переинтерпретации данных сейсморазведки, по кровле рифейских отложений на валу прослеживается субширотная Сергеевско-Ларионовская структура эрозионно-тектонического генезиса, амплитудой 44 м. С учетом получения промышленного притока из кыквинских (вендских) песчаников на Ларионовской структуре и более высокого гипсометрического положения этого пласта в сергеевской складке, можно предположить наличие залежи УВ с увеличением в объеме в 6–7 раз (см. рис. 1).

Также при переинтерпретации сейсмических данных вендского комплекса на территории Верхнекамской впадины неоднократно были зафиксированы песчаные аккумулятивные объекты мощностью 100–150 м, возможно представляющие собой русла древних рек1 [11].Такие объекты в сочетании со структурным фактором обеспечивают картирование первоочередных для освоения на венд поднятий (рис. 8).

Следовательно, для переоценки перспектив нефтегазоносности верхнепротерозойских комплексов необходимо также выполнение комплексных исследований по обобщению накопленного геолого-геофизического материала и обработки его на основе новых инструментов и методик.

Верхнепротерозойские отложения относятся к нераспределенной части фонда, а скважины, из которых получены притоки УВ, на сегодняшний день находятся в состоянии консервации (некоторые ликвидированы). Одним из путей возможного увеличения ресурсной базы УВ с наименьшими экономическими рисками для недропользователя является расконсервация старых поисково-разведочных скважин, в которых уже получены притоки УВ из верхнепротерозойских отложений. Получение новых материалов о скоростных параметрах

0 FORMATION AND LOCATION OF OIL AND GAS POOLS разреза, глубинах и коллекторах на современной научно-исследовательской базе позволит заново оценить продуктивность перспективных пластов. Работы по расконсервации исторических скважин, выполнению полного комплекса каротажных исследований и последующих испытаний повышают вероятность открытия новых месторождений УВ в регионе.

Выводы

Для активного вовлечения в освоение верхнепротерозойских отложений Волго-Уральского региона необходимо разработать комплексную федеральную программу геолого-разведочных работ, включающую в том числе бурение скважин, возможно даже на основе партнерского сотрудничества с недропользователями.

Перспективы открытия залежей УВ в верхнепротерозойских отложениях Пермского края возможны в ближайшем будущем в случае обобщения накопленного геолого-геофизического материала и обработки его на основе новых инструментов и методик.

Одним из перспективных направлений можно считать выявление песчаных линз и трассирование вендских врезов на основе переобработки и переинтерпретации сейсмических данных и обязательной увязки их со структурными построениями по кровле кыквинской свиты венда. Такого рода объекты уже выявлены на Волго-Урале, а продолжение их картирования и прослеживание на территории Верхнекамской впадины позволит подготовить новый блок объектов, перспективы которых возрастут в сочетании с палеозойскими структурами.

Одним из перспективных вариантов освоения вендских и рифейских отложений Волго-Уральского бассейна является анализ фонда ликвидированных и законсервированных скважин для доизучения и установления новых нефтегазоносных объектов.

Список литературы Перспективы открытия новых месторождений углеводородов в протерозойских отложениях Волго-Уральского региона

- ТрофимукА.А. Куюмбо-Юрубчено-Тайгинское газонефтяное месторождение — супергигант Красноярского края: Основы технико-экономического обоснования разработки. - Новосибирск: ОИГГМ, 1992. - 60 с.

- Харахинов В.В., Шленкин С.И., Зеренинов В.А. и др. Нефтегазоносность докембрийских толщ Куюмбинско-Юрубчено-Тохомского ареала нефтегазонакопления [Электронный ресурс] // Нефтегазовая геология. Теория и практика. - 2011. - Т. 6. - № 1. - Режим доступа: https://ngtp.ru/rub/4/12_2011.pdf (дата обращения 23.01.2023).

- Краевский Б.Г., Яшкин М.С., Наговицин К.Е. Региональная стратиграфическая схема рифейских отложений западной части Сибирской платформы // Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири. - 2018. - № 7. - С. 4-14.

- Бакин В.В., Воробьев В.Н., Евтушенко В.М. и др. Нефтегазоносность рифейских и вендских осадочных толщ Сибирской платформы // Нефтегазоносность Сибири и Дальнего Востока - Новосибирск: Наука, 1981. - С. 25-42.

- СитчихинО.В. Строение и нефтегазоносность рифейских пород северо-востока Волго-Уральского бассейна (Пермский край) [Электронный ресурс] // Нефтегазовое дело. - 2009. - № 1. - Режим доступа: http://ogbus.ru/files/ogbus/authors/Sitchikhin/Sitchikhin_1.pdf (дата обращения: 14.02.2023 г.).

- Неганов В.М. Сейсмогеологическая интерпретация геофизических материалов Среднего Приуралья и перспективы дальнейших исследований на нефть и газ: монография. - Пермь: РИО ПГУ, 2010. - 247 с.

- ГмидЛ.П., Леви С.Ш. Атлас карбонатных пород-коллекторов // Тр. ВНИИГРИ, Вып. 313. - Л.: Недра, 1972. - 176 с.

- Багринцева К.И. Трещиноватость осадочных пород. - М.: Недра, 1982. - 256 с.

- Кобранова В.Н. Петрофизика. - М.: Недра, 1986. - 392 с.

- Никитина М.В. Оценка перспектив нефтегазоносности рифей-вендских отложений на территории Пермского края // Вестник ПНИПУ. Геология. Нефтегазовое дело. - 2013. - № 9. - С. 7-17.

- Савельев В.А., Шпилевая И.К., Фурман Н.Ф. и др. Особенности геологического строения вендских залежей на примере Шаркан-ского месторождения // Нефтяное хозяйство. - 2004. - № 12. - С. 14-16.