Перспективы переработки отвалов Крестовоздвиженской россыпи

Автор: Голдырев В.В., Илалтдинов И.Я., Осовецкий Б.М., Плюснина К.И.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геология, поиски и разведка твёрдых полезных ископаемых, минерагения

Статья в выпуске: 2 т.21, 2022 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены основные особенности строения и золотоносность отвалов Крестовоздвиженской россыпи на Среднем Урале. Приведены данные о выполненных буровых работах, концентрации золота, морфологических особенностях, гранулометрическом и химическом составе частиц металла. Выявлено присутствие в теле отвалов участков с содержанием золота, соответствующим современным кондициям для россыпей. Размерность основной массы частиц золота позволяет применить гидравлический способ их промышленного извлечения. Отмечены характерные признаки длительного пребывания золота в отвалах (образование высокопробной оболочки, налетов и пленок на поверхности, сростков и «золотых» конгломератов, интерметаллидов золота). Предложены возможные пути организации работ по переработке отвалов.

Техногенная россыпь, отвалы, золото, морфология, гранулометрия, распределение, преобразование

Короткий адрес: https://sciup.org/147245093

IDR: 147245093 | УДК: 553.2 | DOI: 10.17072/psu.geol.21.2.139

Текст научной статьи Перспективы переработки отвалов Крестовоздвиженской россыпи

Уральский регион занимает ведущее место в России по объему отвалов после разработки россыпей золота и платины. Активная добыча золота из россыпей на западном склоне Урала началась в начале XIX века в бассейне р. Койвы, где центром золотодобычи становится Крестовоздвиженский прииск. К настоящему времени общая масса отвального обломочного вещества оценивается в 100 млн т.

Отвалы Крестовоздвиженской россыпи заслуживают особого внимания по ряду причин, среди которых можно отметить большой объем материала, экономическую и транспортную освоенность территории, несовершенство технологии разработки россыпи в далеком XIX веке, установленное присутствие в отвалах заметного содержания золота соответствующей крупности.

Исследованиями во многих россыпных районах мира установлено заметное влияние на золотоносных отвалах процессов преоб- разования золота, среди которых наиболее важными являются нарастание т.н. «нового» золота (Осовецкий, 2016) на поверхности металла и образования «золотых конгломератов» (Петровская, 1972) за счет агломерации нескольких золотин. Возможное развитие этих процессов на Крестовоздвиженском объекте, даже в локальных участках отвалов, существенно повышает экономическую эффективность их переработки.

Освоение золотосодержащих отвалов для Пермского края становится одной из перспективных задач комплексного использования минерального сырья. Это направление деятельности полностью соответствует задачам Пермского НОЦ. Работы в данном направлении могут способствовать решению ряда экологических проблем региона. Наконец, успешное решение задачи комплексной переработки отвалов с добычей золота может оказать соответствующее влияние на активизацию работ в этой области и на других территориях страны (Якутия, Алтай, Приамурье, Кузбасс и т.д.).

2. Физико-географическая характеристика объекта

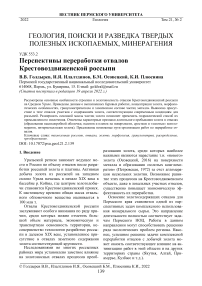

Отвалы Крестовоздвиженской россыпи размещаются в горной части Среднего Урала на территории Горнозаводского района Пермского края в непосредственной близости от пос. Теплая Гора и Промысла (рис. 1). Общая площадь отвалов с прилегающими техногенными объектами составляет около 23 км2. Рельеф участка низкогорный, имеющиеся возвышенности имеют плоские вершины с пологими склонами и разделены глубоко врезанными мелкими водотоками. Максимальная абсолютная отметка рельефа – около 500 м. Ближайшим более крупным водотоком является р. Койва, режим которой относится к низкогорному.

Рис 1. Расположение Крестовоздвиженского участка недр в Пермском крае

Территория покрыта таёжным лесом. Почвы подзолистые и дерновые, часто наблюдаются щебеночные участки поверхности. На участке интенсивно проводились лесозаготовительные работы, после которых образовались вторичные березовые и осиновые редкие лесные массивы.

Транспортные условия района благоприятны для поставки оборудования: вблизи проходит железнодорожная магистраль (ж.д. станция Теплая Гора), имеются асфальтированная трасса и грунтовые дороги.

Климат района отвалов резко континентальный. Среднегодовая температура составляет -0,9о, максимальные значения отмечены в июле (+31о), минимальные – в январе (-50о). Устойчивый снежный покров устанавливается в конце октября и сохраняется до середины мая. Глубина промерзания почвы достигает 2 м.

3. Геологическое строение территории

Территория отвалов в тектоническом отношении находится в пределах ЦентральноУральского поднятия, в краевой зоне Квар-кушско-Каменногорского мегантиклинория.

Коренными являются верхнепротерозойские породы (федотовская свита верхнего рифея, вильвенская и першинская свиты нижнего венда), представленные углисто-слюдисто-кварцевыми сланцами с прослоями кварцитопесчаников, филлитами, слюдисто-кварцевыми и слюдисто-хлоритокварцевыми сланцами и др. Они перекрываются породами ордовика и девона, представленными известняками, доломитами, мергелями известково-глинистыми сланцами, песчаниками, аргиллитами. Локально в районе присутствуют элювиальные и делювиальные мезозойские, аллювиальные палеогеновые, делювиальные неогеновые отлоэения. Четвертичные отложения распространены повсеместно и представлены делювиальными и аллювиальными фациальными комплексами.

Непосредственно Крестовоздвиженская техногенная россыпь золота представлена техногенными отложениями в пределах отработанного карьера, залегающими на породах среднего-верхнего отделов ордовикской системы, которые служат плотиком россыпи. В строении россыпи принимают участие снизу вверх следующие отложения: мезозойские элювиальные, делювиальные, палеогеновые аллювиальные, неогеновые делювиальные и делювиальными отложениями плейстоцена.

Коренное ложе Крестовоздвиженской россыпи, или, как называют его россыпники, плотик, сложено моноклинально залегающими доломитами, разбитыми субвертикальными разрывами на клавишные блоки (Чайковский, 2009).

4. Методика исследований

На первом этапе с целью общей оценки вещественного состава отложений площади отвалов активно применялось шлиховое опробование водотоков, совмещенное с проведением геоморфологических маршрутов. Шлиховые пробы объемом 20 л отбирались из современного аллювия водотоков с глубины до 0,5 м. Полученные шлихи изучались в лаборатории для определения минерального состава.

Обработка проб в полевых условиях проводилась на полевой обогатительной установке с линейным шлюзом и доводкой серого шлиха на лотке.

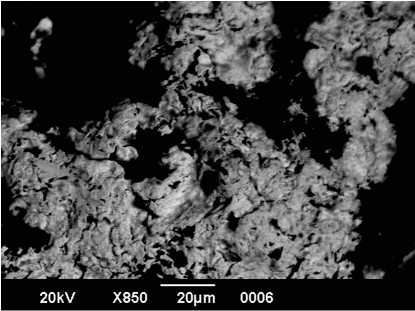

В лабораторных условиях в Центре коллективного пользования ПГНИУ был проведен ситовой анализ золота. Далее морфология и химический состав металла изучались под бинокулярным микроскопом марки Nikon SMZ 745 и электронным микроскопом марки JSM 6390LV (Jeol) с фотографированием знаков и определением химического состава золотин микрозондовым методом (энергодисперсионный спектрометр INCA ENERGY 350 фирмы Oxford Instruments, Великобритания). Всего выполнено 40 микро-зондовых анализов, сделано большое количество электронномикроскопических снимков.

5. Вещественный состав материала отвалов

Отвальный материал представлен неоднородным по литологическому составу обломочным материалом (валуны, галька, гравий, песок, алевритоглинистые образования), несортированным по крупности.

В составе техногенных отвалов выделены три комплекса, являющиеся продуктами разработки россыпи: глыбово-щебенистый обломочный материал, шламы обогатительной фабрики и отходы в хвостохранилище. Мощности техногенных отложений в отвалах колеблются от 1,2 до 12 м.

В опробованные отложения представлены следующими литотипами: 1) разнообразно окрашенные (светло-коричневые, бурые, коричневые, серо-зеленые, зеленовато-серые, темно-серые, красновато-коричневые) глины с примесью алеврито-песчаного материала или обломков (дресвы, щебня) кварца, известняка, кристаллических сланцев, гидроксидов железа; 2) песчано-глинистые отложения сизо-серые, бурые, нередко с дресвой и щебнем кварца, известняка.

Обычно в разрезах пробуренных скважин наблюдается сложное чередование техногенного обломочного материала. Наиболее часто чередуются прослои валуннощебнистого материала с глиной, известняков и глин с примесью алевритовых и песчаных частиц (Наумов, 2006).

6. Золотоносность отвалов

Примерно половина проб содержит золото, однако содержание в основном не превышает 50 мг/м3. В то же время имеются участки отвала с заметно повышенными содержаниями металла (более 200 мг/м3), которые в основном приурочены к верхней части разреза (глубина до 4 м). Максимальное содержание золота в одиночных пробах превышает 900 мг/м3.

Неравномерное распределение концентраций золота в теле отвалов является закономерным результатом организации отвального хозяйства в процессе разработки россыпи (расположение промприборов, направление потока воды и т.д.). В частности, зоны с повышенными концентрации соответствуют участкам разгрузки промприборов.

Принципиально важным является наличие отдельных участков отвалов, в пределах которых обломочный материал всех скважин оказался золотоносным, причем на всю мощность опробованной толщи. Кроме того, выявлены также участки, в пределах которых золотоносными являются верхние или средние горизонты толщи отвалов. Это позволяет провести разделение отвалов на блоки и выделись несколько из них, перспективных на разработку с добычей металла. Для таких участков среднее содержание золота на блок может достигать 300 мг/м3.

Дополнительно следует отметить, что наряду с золотом в отвалах присутствуют и платиноиды. Их концентрация не превышает нескольких миллиграммов на кубический метр породы.

6.1. Гранулометрический состав золота

Гранулометрический состав золота отвалов исследован в четырех крупнообъемных пробах, обогащенных на винтовом сепараторе с получением концентрата.

Изученные пробы объемом порядка 5 м3 были представлены сильно глинистыми обломочными отложениями. Полученные при первичном обогащении концентраты были домыты в лотке до «черного» шлиха в горячей воде. Просмотр минерального состава шлихов под бинокуляром показал преобладание в них хромита, гематита, магнетита, в заметном количестве отмечено присутствие флоренсита. Шлихи были сильно засорены техногенными компонентами, в них также зафиксировано присутствие платины.

Из шлихов были под бинокуляром отобраны наиболее крупные знаки золота (размером более 0,5 мм). После этого «черный» шлих был повторно отмыт в горячей воде с получением ультраконцентрата и домыт в бромоформе до фракции чистого золота. Золото было рассеяно на ситах и взвешено на аналитических весах с чувствительностью 0,0001 г.

В гранулометрическом составе золота преобладает класс частиц размером 0,5– 0,25 мм (50–57%) (табл. 1). Таким образом, золото в отвалах относится к преимущественно мелкому классу с небольшим количеством крупного и весьма мелкого металла. Оно достаточно хорошо отсортировано по крупности.

Для более точной характеристики крупности металла в одной из контрольных проб массы около 5 м3 выделенное по той же методике золото было подвергнуто дробному гранулометрическом анализу (табл. 2).

Результаты дробного гранулометрического рассева подтвердили высокую степень сортированности частиц металла по крупности. Даже в этом случае гранулометрический спектр металл характеризуется одномодаль- ной слабоасимметричной кривой распределения. Мода приурочена к узкоразмерному классу 0,4–0,315 мм.

Таблица 1. Гранулометрический состав золота отвалов, %

|

Класс, мм |

Номер пробы |

Среднее |

||

|

1 |

2 |

3 |

||

|

2–1 |

1,1 |

3,6 |

3,0 |

2,6 |

|

1–0,5 |

27,2 |

28,5 |

26,3 |

27,3 |

|

0,5–0,25 |

55,8 |

49,7 |

56,9 |

54,1 |

|

0,25–0,1 |

12,1 |

13,1 |

10,2 |

11,8 |

|

0,1–0,05 |

1,5 |

2,9 |

2,4 |

2,3 |

|

менее 0,05 |

2,3 |

2,2 |

1,2 |

1,9 |

|

Сумма |

100 |

100 |

100 |

100 |

|

Масса, г |

2,64 |

1,32 |

1,64 |

5,60* |

* Суммарное количество в трех пробах

Таблица 2. Дробный гранулометрический состав золота отвалов, %

|

Класс, мм |

Масса, мг |

Доля, % |

|

1,6–1,25 |

8,7 |

4,19 |

|

1,35–1,0 |

12,0 |

5,78 |

|

1,0–0,8 |

5,6 |

2,70 |

|

0,8–0,63 |

18,0 |

8,67 |

|

0,63–0,5 |

28,4 |

13,68 |

|

0,5–0,4 |

34,4 |

16,57 |

|

0,4–0,315 |

52,5 |

25,29 |

|

0,315–0,25 |

22,3 |

10,74 |

|

0,25–0,2 |

15,5 |

7,47 |

|

0,2–0,16 |

6,7 |

3,23 |

|

0,16–0,125 |

2,0 |

0,96 |

|

0,125–0,1 |

1,0 |

0,48 |

|

менее 0,1 |

0,5 |

0,24 |

|

Сумма |

207,6 |

100 |

Хорошая сортировка золота по крупности является показателем эффективности работы промприборов при данном гранулометрическом составе металла в россыпи. По-видимому, степень извлечения золота размером менее 0,5 мм последовательно снижалась по мере измельчения металла.

6.2. Морфологические особенности золота

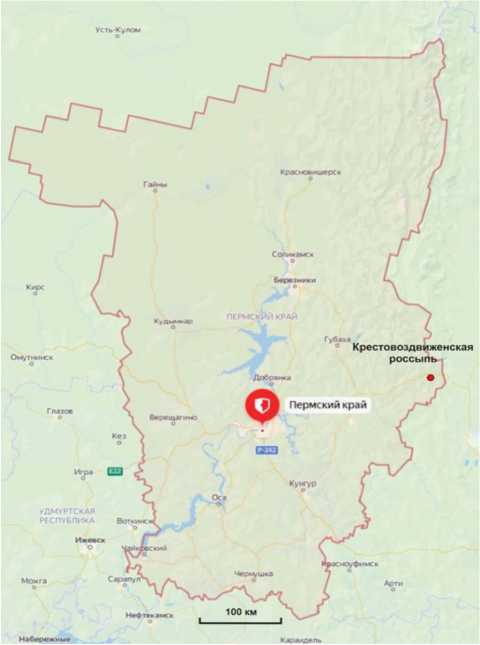

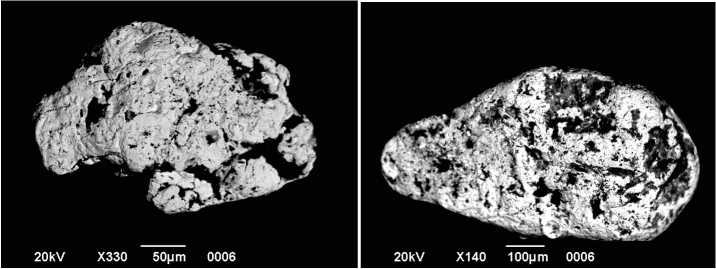

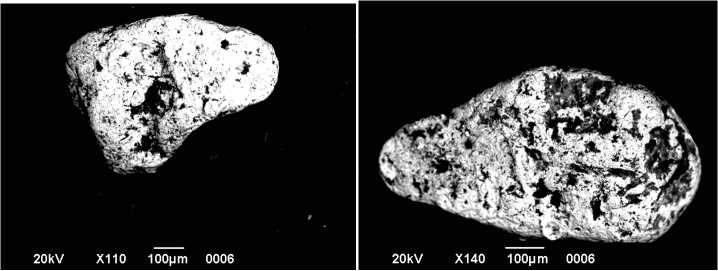

Морфологически золото довольно разнообразное, однако преобладают знаки уплощенного облика (таблитчатые, чешуйчатые, листоватые, пластинчатые) (рис. 2, 3).

Рис. 2 . Типичные зерна золота модального класса 0,4 – 0,3 мм

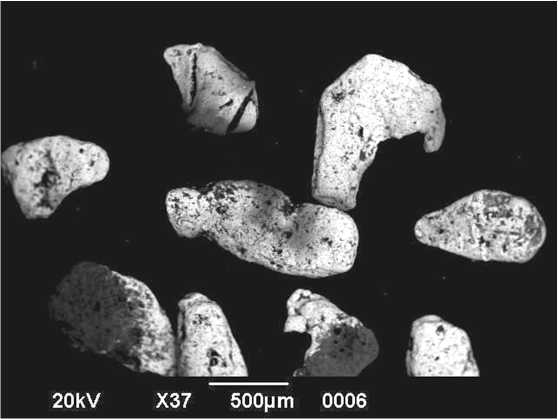

Рис. 3. Особенности морфологии и поверхности золотин

Среднее значение коэффициента упло-щенности золотин составляет 3,65. Наряду с уплощенными присутствуют зерна золота удлиненного (проволоковидные, листоватые, столбчатые) и дощатого облика. Некоторая часть золотин имеет изометрический облик (овальные, шаровидные).

По степени окатанности преобладают золотины с величиной балла окатанности 4–5 баллов, т.е. хорошо окатанное (свыше 90% знаков). Однако определенная часть знаков практически не окатана (балл 1,0).

6.3. Химический состав золота

Основная масса частиц золота относится к высокопробному металлу с содержанием Au свыше 99% (табл. 3). Иногда обнаруживается химически чистое золото, не содержащее примесей. Только в одном случае отмечено присутствие примеси серебра в количестве свыше 5%. Из других примесей в небольших количествах наиболее часто присутствуют Cu, As, Cd, довольно часто отмечено присутствие олова. Редкими элементами-примесями являются, помимо серебра, также цинк, сурьма, висмут и ртуть.

Таблица 3 . Химический состав золота (по данным микрозондового анализа), %

|

Элемент |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

|

Au |

99,53 |

99,01 |

99,50 |

99,50 |

99,40 |

98,80 |

99,20 |

100 |

99,14 |

99,27 |

|

Ag |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|||

|

Cu |

- |

0,24 |

- |

0,31 |

0,14 |

0,36 |

- |

0,09 |

||

|

Zn |

- |

- |

- |

- |

- |

0,35 |

- |

|||

|

As |

- |

0,09 |

- |

0,13 |

0,12 |

0,16 |

0,17 |

0,25 |

||

|

Sb |

- |

0,43 |

0,22 |

- |

- |

- |

- |

|||

|

Sn |

0,20 |

- |

- |

- |

- |

- |

0,52 |

0,30 |

||

|

Cd |

0,27 |

0,23 |

0,26 |

- |

0,25 |

0,25 |

- |

|||

|

Bi |

0,73 |

Таблица 2. Окончание

7. Процессы преобразования золота в отвалах

7.1. Высокопробная оболочка на золоте

Пробность золота, определенная пробирным методом по навеске 910 г, составила 922,6, содержание серебра – 6,7%.

Различие данных микрозондового (крайне низкое содержание примеси серебра) и пробирного анализов объясняется наличием на процессом при условии длительного нахождении металла в россыпи и обусловлено активной диффузией атомов-примесей к поверхностным участкам зерна и миграцией их в окружающую среду. Присутствие одного зерна с высоким содержанием серебра можно объяснить неодинаковой толщиной и неравномерным распределением высокопроб- ной оболочки на поверхности или даже отсутствием ее на отдельных участках.

7.2. Пленки и налеты на поверхности

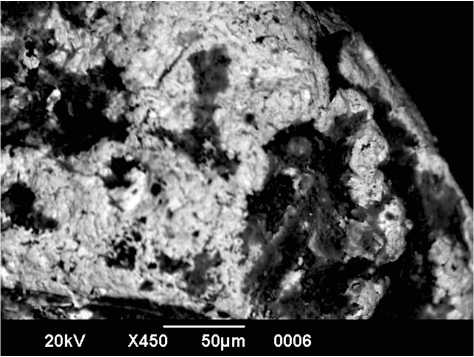

Длительность нахождения золота в отвалах в первую очередь отражается на особенностях поверхности частиц металла.

Рис. 4. Золото с железистыми пленками на поверхности

Характерными дефектами поверхности золотин являются микротрещины, борозды скольжения, поры, примазки и налеты постороннего вещества.

Однако отчетливых признаков нарастания «нового» золота на частицах металла не обнаружено (рис. 4).

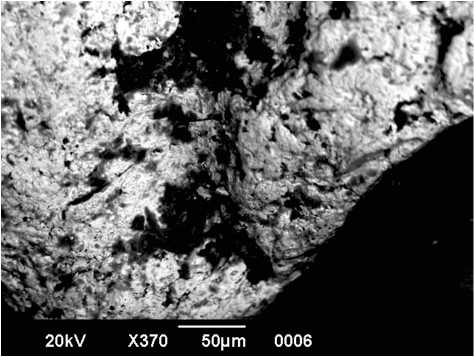

Наличие пленок, корочек, примазок и налетов отмечено на многих золотинах. Они отличаются разнообразной окраской (бурая, красная, желтая, серая, черная), иногда покрывают всю поверхность золотины, но чаще скапливаются в углублениях (рис. 5).

Микрозондовым методом определен химический состав налетов, который показал их принадлежность гидроксидам железа или смеси гидроксидов железа с глинистым веществом (табл. 5).

В последнем случае в химическом составе пленки отмечается присутствие в повышенном количестве кремнезема и глинозема.

Рис. 5. Высокая степень ожелезненности (темные участки) поверхности золота

Таблица 5. Химический состав примазок на золоте, %

|

Оксид |

1 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

|

FeO* |

86,90 |

85,06 |

53,09 |

89,60 |

79,0 |

5,91 |

13,05 |

89,70 |

84,09 |

93,23 |

27,45 |

61,45 |

59,69 |

|

SiO 2 |

8,66 |

6,99 |

23,54 |

4,54 |

13,3 |

84,82 |

53,34 |

1,38 |

6,93 |

1,61 |

43,75 |

21,20 |

22,00 |

|

TiO 2 |

- |

- |

0,84 |

- |

1,16 |

0,21 |

0,42 |

- |

- |

- |

1,05 |

1,00 |

0,41 |

|

Al 23 |

3,83 |

5,73 |

17,16 |

4,54 |

3,77 |

7,56 |

22,36 |

7,23 |

7,52 |

1,51 |

23,21 |

13,74 |

13,90 |

|

MgO |

- |

0,65 |

0,69 |

0,54 |

0,50 |

0,60 |

3,77 |

0,98 |

- |

1,16 |

2,46 |

0,62 |

1,23 |

|

MnO |

0,37 |

0,55 |

0,32 |

0,57 |

0,55 |

0,25 |

0,50 |

- |

0,92 |

2,31 |

- |

0,39 |

0,59 |

|

CaO |

- |

0,86 |

0,16 |

0,11 |

0,19 |

0,15 |

2,66 |

0,70 |

0,23 |

0,18 |

0,51 |

0,13 |

0,53 |

|

Na 2 O |

- |

- |

2,55 |

- |

0,15 |

- |

0,57 |

- |

- |

- |

- |

- |

0,39 |

|

K 2 O |

0,24 |

0,15 |

1,66 |

0,09 |

0,85 |

0,50 |

0,87 |

- |

0,31 |

- |

1,88 |

1,46 |

1,26 |

|

Pb |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

2,29 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

Рис. 6. Присутствие свинца (светлое в центре) на поверхности золота

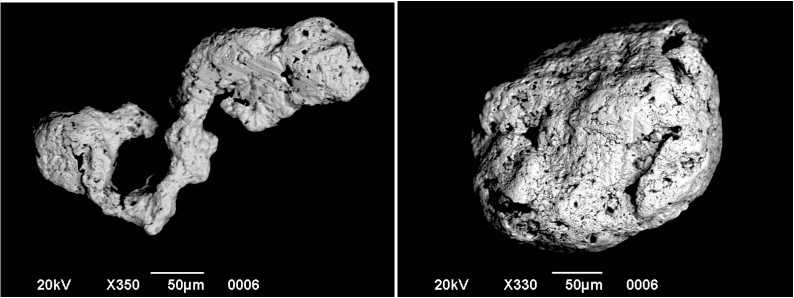

Рис. 7. Сростки и «золотые» конгломераты

Иногда налет имеет преимущественно кремнеземистый состав. Довольно редкими являются пленки существенно глиноземистого состава (табл. 5, анализ 9), в составе которых предполагается присутствие гидраргиллита. Среди металлов в некоторых примазках выявлено присутствие свинца (рис. 6).

7.3. «Золотые конгломераты»

Существенно важным является обнаружение в массе золотин срастаний знаков золота, т.е. появление «золотых конгломератов» (рис. 7). В таких образованиях между первичными знаками золота присутствует новообразованное золотосодержащее вещество. Причиной его появления являются процессы диффузии, происходящие на границах золотин. При их близком залегании в течение продолжительного времени зона диффузии постепенно разрастается и становится своеобразными «мостиком» между соседними знаками металла (рис. 7).

Принципиально важным является фактическое укрупнение металла, которое, вероятно, активно наблюдается на отдельных участках отвала. Характерно, что отдельные золотины в срастаниях относятся обычно к классу крупности 0,25–0,1 мм, в то время как сросток целиком относится уже к более крупному классу (0,5–0,25 мм). Возможно, именно этим объясняется заметная асимметрия распределения золотин отвалов по крупности в сторону повышенной доли части размером крупнее 0,5 мм по сравнению с таковой для частиц размером менее 0,25 мм (табл. 1).

7.4. Интерметаллиды золота

Характерной особенностью отвалов россыпи является присутствие интерметаллидов золота и свинца, нередко с присутствием амальгам, которые ранее сотрудниками ПГНИУ были обнаружены в отвалах Исов-ской россыпи на восточном склоне Урала. Отмечено появление интерметаллидов Au 2 Pb и AuPb. Состав амальгам точно не известен, но они могут быть как с золотом, так и со свинцом. В качестве примесей обнаружены также такие характерные элементы, как Pd, Cu, Zn, As, Sb, Sn (табл. 6).

Таблица 6. Химический состав интерметалли-дов и самородного свинца, мас. %

|

Элемент |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

Au |

77,59 |

69,64 |

55,04 |

47,56 |

3,50 |

|

Pb |

18,92 |

23,48 |

40,13 |

40,24 |

94,07 |

|

Hg |

- |

5,24 |

- |

5,24 |

- |

|

Pd |

- |

- |

0,36 |

0,55 |

- |

|

Cu |

0,47 |

0,40 |

- |

- |

- |

|

Zn |

0,66 |

- |

1,85 |

2,22 |

0,34 |

|

Ag |

- |

- |

- |

- |

- |

|

As |

0,32 |

0,94 |

- |

- |

- |

|

Sb |

0,90 |

- |

- |

4,19 |

- |

|

Sn |

0,30 |

- |

1,23 |

- |

- |

|

S |

0,58 |

- |

1,39 |

- |

2,20 |

Кроме того, присутствие серы в некоторых разностях свидетельствует о возможности участия в новообразованиях сульфидов.

Вместе с интерметаллидами свинца и золота иногда встречается и самородный свинец, вероятно, с тонкой пленкой золота на поверхности (табл. 6, анализ 5).

8. Экономические и организационные проблемы переработки отвалов

Нахождение отвалов непосредственно на поверхности и приуроченность золота преимущественно к верхним горизонтам являются предпосылками для постановки задачи их переработки. Приведенные выше характеристики золота (уровень концентрации в отдельных полигонах, гранулометрический состав, форма зерен, химический состав и др.) не могут послужить препятствием для использования традиционной гидравлической схемы извлечения металла. Проблемами являются только незначительные запасы металла и отсутствие в регионе предприятий соответствующего профиля.

Тем не менее проблема переработки отвалов Крестовоздвиженской россыпи в настоящее время все же может быть реализована, с нашей точки зрения, на основе следующих последовательных мероприятий:

1. Необходимо выделить блоки в теле отвалов с содержанием золота порядка 300 мг/м3 (точное значение может быть определено на основе экономических расчетов). Отдельные блоки будут включать всю толщу отвалов, другие – только ее часть (верхний или средний горизонты). Запасы должны быть утверждены в соответствии с установленными требованиями.

2. Для разработки отвалов должны быть выбраны и апробированы соответствующие технологическая схема и обогатительное оборудование. В состав обогатительной аппаратуры необходимо включить приборы (например, винтовые шлюзы), дающие возможность наиболее полно извлекать золото крупностью 0,25–0,1 мм.

3. Разработка отвалов должна предусматривать последовательную отработку блоков с наиболее рациональным перемещением обогатительного оборудования. Желательно продолжить подготовку к разработке несколько отвалов, располагающихся в непосредственной близости один от другого (Горнозаводский район Пермского края вполне соответствует этому условию).

4. Для реализации поставленной задачи, которая вполне соответствует целям создания Пермского НОЦ, должно быть создано малое специализированное предприятие с гибкими условиями сезонного приема на работу, с навыками использования специального обогатительного комплекса и новой технологии.

9. Заключение

-

1. Результаты изучения отвалов Кресто-воздвиженской россыпи на Урале показывают существование благоприятных условий для их переработки с применением современных технологий гидравлической разработки россыпей. Основную роль при этом играют такие критерии, как присутствие блоков с кондиционными содержаниями золота, вполне приемлемый гранулометрический состав металла, химический состав, свидетельствующий о большом количестве высокопробного золота и др.

-

2. Для разработки отвалов предлагается выделить кондиционные блоки, разработать соответствующую технологическую схему, применить усовершенствованный обогатительный комплекс, рассчитанный на достаточно высокое извлечение золота класса 0,25–0,1 мм.

-

3. Разработкой отвалов может заняться специализированное малое предприятие. Успешная его деятельность может подкреплять подготовкой других аналогичных отвальных объектов в непосредственной близости к данному объекту.

Список литературы Перспективы переработки отвалов Крестовоздвиженской россыпи

- Наумов В.А., Баталин Б.С., Кудряшов А.И., Сметанников А.Ф. Техногенные месторождения // Минерально-сырьевые ресурсы Пермского края. Пермь: "Книжная площадь", 2006. С. 261-263.

- Осовецкий Б.М. "Новое" золото. Пермь: Перм. ун-т. 2016. 116 с. EDN: YCIKCX

- Петровская Н.В. Самородное золото. М.: Наука, 1973. 343 с.

- Чайковский И.И. Геологические памятники Пермского края: Энциклопедия. Горный институт УрО РАН. Пермь, 2009. 616 с.