Перспективы продовольственной безопасности в евроазиатском экономическом пространстве

Автор: Бабич Станислав Витальевич, Доленина Ольга Евгеньевна, Селеменева Елена Александровна

Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu

Рубрика: Глобализация и мирохозяйственные процессы

Статья в выпуске: 6 (138), 2022 года.

Бесплатный доступ

Современное развитие международных агропромышленных рынков демонстрирует возрастающую роль межотраслевых связей в обеспечении продовольственной безопасности, как в глобальном масштабе в рамках интеграционных объединений БРИКС+ и ШОС, так и на уровне отдельных стран. Достижение продовольственной безопасности все в большей степени зависит от других секторов мировой экономики: производства удобрений, кормов, энергетики, машиностроения, IT-технологий и др. Успешное межрегиональное взаимодействие становится залогом успеха в достижении продовольственной безопасности. Прикаспийский макрорегион становится перспективным регионом взаимодействия России, стран Центральной Азии и акватории Индийского океана в формировании устойчивых рынков продукции агропромышленного сектора.

Продовольственная безопасность, глобализация, брикс, шос, сельское хозяйство, прикаспийский макрорегион

Короткий адрес: https://sciup.org/148325955

IDR: 148325955

Текст научной статьи Перспективы продовольственной безопасности в евроазиатском экономическом пространстве

Стремительно меняющаяся геополитическая и макроэкономическая реальность обусловливают новую конфигурацию международных рынков ресурсов и готовой продукции. Это, в свою очередь, обусловливает формирование новых транспортно-логистических коридоров, главным образом ориентирующихся на

ГРНТИ 06.51.25

EDN VZEPJQ

Елена Александровна Селеменева – специалист научно-образовательного центра цифровизации проектного управления на основе технологий информационного моделирования Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

Контактные данные для связи с авторами (Бабич С.В.): 191023, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 30

Статья поступила в редакцию 12.12.2022.

международные рынки Азии, Африки и Латинской Америки. Особое внимание международного сообщества сосредоточено на обеспечении продовольственной безопасности стран как основы их устойчивого социально-экономического развития. Этим вопросам было уделено значительное внимание в рамках программы Петербургского международного экономического форума – 2022, особенно на сессиях «Продовольственная безопасность: глобальные вызовы и возможности» (см.: https://roscongress.org/sessions/spief- prodovolstvennaya-bezopasnost-globalnye-vyzovy-i-vozmozhnosti/about/#) и «Устойчивое сельское хозяйство: приоритет государства и бизнеса» (см.: https://roscongress.org/sessions/spief-ustoychivoe-selskoe- khozyaystvo-prioritet-gosudarstva-i-biznesa/about/#) .

Работа в рамках программы сессии «Продовольственная безопасность: глобальные вызовы и возможности» была посвящена, по-видимому, одной из важнейших в настоящее время проблем – влиянию современных климатических, политических, экономических и технологических факторов на обеспечение продовольственной безопасности как в глобальном масштабе, так и на уровне отдельных государств и в, первую очередь, России.

Современные проблемы продовольственной безопасности

В первой половине 2022 года мировое сообщество столкнулось с беспрецедентным ростом цен на продовольственные товары, оказавшись на пороге риска глобального голода для отдельных стран и макрорегионов. К традиционным факторам риска, таким как долгосрочные и краткосрочные изменения климатических условий (засухи и заморозки, ливневые дожди и т.п.), дефицит водных ресурсов для отдельных регионов, эпидемии и т.п., добавились новые факторы, связанные с изменением технических, социально-экономических и политических условий функционирования агропромышленного сектора как на глобальном уровне, так и на уровне отдельных стран и макрорегионов.

К числу наиболее значимых событий, которые оказали существенное влияние на современное состояние мировых продовольственных рынков, следует отнести: пандемию коронавируса; политическую конфронтацию между Российской Федерацией и странами, представляющими блок НАТО; кризис «брендовой» модели экономики.

Пандемия и современная санкционная деятельность ряда европейских стран обусловили нарушение функционирования потребительских продовольственных рынков: резко сократилось потребление продукции агропромышленного сектора в странах и регионах, имеющих значительную зависимость от рекреационно-туристической деятельности вследствие «закрытия» границ; нарушились логистические цепочки в продовольственном секторе, связанные с приграничным малым бизнесом; началось резервирование продовольственной продукции для обеспечения «внутригосударственной» продовольственной безопасности в ряде стран; начался процесс «разгона инфляции», связанный с дополнительным выпуском долларов и евро для поддержки местных производителей; появились проблемы, связанные со страхованием транспортировки готовой продукции агропромышленного сектора.

Политическая конфронтация, связанная с давлением со стороны стран, представляющих НАТО и Европейский Союз, и Японии на Российскую Федерацию и Белоруссию в значительной степени усугубила общую ситуацию на международных продовольственных рынках. Разрушение сложившейся системы межгосударственных платежей существенным образом нарушило традиционные логистические цепочки в агропромышленном секторе: готовой продукции, семян, полуфабрикатов, удобрений, кормов, фармакологической продукции, сельскохозяйственной техники и комплектующих, упаковочных материалов и т.п.

Морская и авиационная блокада практически разрушила транспортную логистику доставки готовой продукции, вследствие чего почти в два раза подорожал морской фрахт, а мировое сообщество впервые начало обсуждать возможность голода в отдельных странах, неспособных обеспечить население необходимым объемом продуктов питания. В этой ситуации особое значение приобретает способность правительственных структур отдельных государств обеспечить продуктами питания местное население.

Международное экспертное сообщество сходится во мнении, что агропромышленный сектор экономики Российской Федерации способен не только полностью обеспечить основными продовольственными продуктами население страны, но и в значительной степени стать гарантом продовольственной безопасности ряда стран. Этому способствует не только сформировавшаяся производственная база в отрасли сельского хозяйства, но и наличие используемых и потенциальных сельскохозяйственных угодий, причем в различных природно-климатических зонах, позволяющих производить разнообразную продукцию растениеводства и животноводства. К этому необходимо добавить потенциал морских акваторий России и продукцию аквакультуры.

Кризис «брендовой» модели экономики, в первую очередь, в странах Европейского Союза, во многом связан с уходом с российского рынка ряда компаний агропромышленного сектора и предприятий общественного питания. Российский бизнес сумел «закрыть» освободившиеся ниши, а реализация продукции и услуг зарубежных компаний на национальных рынках столкнулась с рядом сложностей. Необходимо иметь в виду, что кризис «брендовой» модели экономики наиболее остро именно в агропромышленном секторе продемонстрировал его зависимость от базовых отраслей хозяйства: производства удобрений, кормов, энергетики. Это высветило особую роль России и Белоруссии в обеспечении его устойчивого функционирования.

Рост цен на природный газ не только сказался на энергетическом обеспечении агропромышленного сектора и транспорта, но также обусловил рост цен на удобрения, необходимые в условиях использования индустриальных технологий масштабного производства продукции растениеводства.

Страны БРИКС и ШОС на рынках продукции АПК

Наднациональные интеграционные объединения, такие как БРИКС и ШОС, способны сыграть ведущую роль в обеспечении продовольственной безопасности глобальных макрорегионов Евразии, Африки, Латинской Америки. Страны БРИКС и ШОС входят в число лидеров по производству и экспорту основных видов продукции АПК – пшеницы, риса, сои, фруктов, говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, морепродуктов, всего спектра удобрений (см. табл. 1 - 6).

Таблица 1

Крупнейшие производители зерна среди стран БРИКС и ШОС, 2020 г. [2]

|

Место в мире |

Страна |

Производство зерна, тонн |

|

1 |

Китай |

134 254 710 |

|

2 |

Индия |

107 590 000 |

|

3 |

Россия |

85 896 326 |

|

7 |

Пакистан |

25 247 511 |

|

13 |

Иран |

15 000 000 |

|

15 |

Казахстан |

14 257 950 |

|

22 |

Бразилия |

6 347 987 |

|

24 |

Узбекистан |

6 157 844 |

|

42 |

ЮАР |

2 109 100 |

|

55 |

Таджикистан |

846 000 |

|

60 |

Кыргызстан |

629 052 |

|

Доля стран ШОС и БРИКС в мировом производстве, % |

44,5 |

|

Таблица 2

Крупнейшие производители риса среди стран БРИКС и ШОС, 2020 г. [2]

|

Место в мире |

Страна |

Производство риса, тонн |

|

1 |

Китай |

213 610 729 |

|

2 |

Индия |

178 305 000 |

|

9 |

Бразилия |

11 091 011 |

|

14 |

Пакистан |

8 419 276 |

|

29 |

Иран |

2 000 000 |

|

39 |

Россия |

1 141 819 |

|

46 |

Казахстан |

556 775 |

|

58 |

Узбекистан |

293 451 |

|

79 |

Таджикистан |

99 000 |

|

88 |

Кыргызстан |

44 474 |

|

103 |

ЮАР |

3 076 |

|

Доля стран ШОС и БРИКС в мировом производстве, % |

54,9 |

|

Таблица 3

Крупнейшие производители удобрений среди стран БРИКС и ШОС, 2020 г. [2]

|

Место в мире |

Страна |

Производство удобрений, тонн |

|

2 |

Россия |

46 419 121 |

|

3 |

Индия |

42 709 700 |

|

7 |

Бразилия |

10 891 195 |

|

10 |

Пакистан |

8 013 668 |

|

15 |

Узбекистан |

3 129 670 |

|

24 |

Китай |

1 371 579 |

|

27 |

Казахстан |

770 271 |

|

Доля стран ШОС и БРИКС в мировом производстве, % |

41,2 |

|

Таблица 4

|

Место в мире |

Страна |

Производство говядины, тонн |

|

2 |

Бразилия |

10 100 000 |

|

3 |

Китай |

6 034 215 |

|

7 |

Россия |

1 633 742 |

|

10 |

Пакистан |

1 179 000 |

|

13 |

ЮАР |

1 038 688 |

|

14 |

Узбекистан |

961 772 |

|

17 |

Индия |

916 581 |

|

24 |

Иран |

526 429 |

|

25 |

Казахстан |

521 847 |

|

54 |

Таджикистан |

166 323 |

|

68 |

Кыргызстан |

113 611 |

|

Доля стран ШОС и БРИКС |

в мировом производстве, % |

34 |

Таблица 5

|

Место в мире |

Страна |

Производство свинины, тонн |

|

1 |

Китай |

41 133 300 |

|

5 |

Бразилия |

4 482 048 |

|

6 |

Россия |

4 281 613 |

|

34 |

Индия |

335 932 |

|

38 |

ЮАР |

301 990 |

|

60 |

Казахстан |

87 478 |

|

95 |

Кыргызстан |

14 288 |

|

116 |

Узбекистан |

4 844 |

|

Доля стран ШОС и БРИКС в мировом производстве, % |

74 |

|

Таблица 6

|

Место в мире |

Страна |

Производство рыбы, тонн |

|

1 |

Китай |

83 929 521 |

|

3 |

Индия |

14 164 000 |

|

6 |

Россия |

5 372 211 |

|

21 |

Бразилия |

1 339 591 |

|

22 |

Иран |

1 282 381 |

Окончание табл. 6

|

Место в мире |

Страна |

Производство рыбы, тонн |

|

39 |

Пакистан |

655 245 |

|

40 |

ЮАР |

612 456 |

|

77 |

Узбекистан |

144 103 |

|

108 |

Казахстан |

52 610 |

|

180 |

Таджикистан |

2 724 |

|

187 |

Кыргызстан |

2 570 |

|

Доля стран ШОС и БРИКС |

в мировом производстве, % |

50 |

Продовольственная безопасность и вызовы устойчивого развития

Модель устойчивого развития (МУР) как модель регионального социально-экономического развития для региональных систем различного иерархического уровня (локального – национального – наднационального) внедряется с 1980-х годов, внедрение МУР стало ответом на вызовы, с которыми столкнулось мировое сообщество: экологический и ресурсный кризисы и неуправляемый прирост населения. В настоящее время становится актуальной проблема голода в ряде стран и регионов мира.

Последствия «зеленой революции» в сельском хозяйстве, связанные с неконтролируемым внедрением средств интенсификации производства продовольственной продукции (удобрения, средства защиты растений, антибиотики в животноводстве, конвейерное производство животноводческой продукции и др.) стали одним из главных вызовов для внедрения МУР. Новые технологии в сельском хозяйстве позволили решить проблему обеспечения продовольствием возрастающего населения, главным образом, в развивающихся странах, но оказали чрезвычайно негативное влияние на состояние окружающей среды и здоровье человека.

Работа в рамках программы сессии «Устойчивое сельское хозяйство: приоритет государства и бизнеса» ПМЭФ-2022 была посвящена одной из наиболее актуальных в настоящее время проблем – как накормить возрастающее на планете население, придерживаясь при этом принципов устойчивого развития в сельском хозяйстве.

К сожалению, в нашей стране с самого начала внедрения этой модели и до настоящего времени МУР рассматривается, главным образом, с позиций экологических ограничений. В результате большинство как российских, так и зарубежных экспертов анализируют и обсуждают только различные варианты совершенствования технологических цепочек и условия снижения нагрузки на окружающую среду (системы очистки и повторного использования воды, утилизацию отходов и т.п.) и организм человека (внедрение технологий «органического сельского хозяйства» и т.п.). В то же время, МУР является региональной социально-экономической моделью и поэтому «устойчивое сельское хозяйство» не может рассматриваться в отрыве от других отраслей хозяйства региона (страны или наднациональных объединений) и социально-экономических индикаторов, например, средней покупательной способности населения, бюджетного потенциала региона и т.п.

Предложения по экологизации производства требуют государственного или регионального, а иногда и международного финансирования (например, в странах ЕС). Поэтому необходимо учитывать ответы на следующие вопросы: А способен ли социум региона взять на себя расходы на это в ущерб социальным проектам? Кто должен платить за переработку и / или утилизацию отходов? Какова в этом роль бизнеса и властных структур? Очень модный принцип «платит производитель» на деле реализуется как «платит потребитель». Поэтому бизнес стран, успешно реализующих МУР на своих территориях, выносит на территорию других стран наиболее экологически вредные стадии производства, например, крупные индустриально организованные свиноводческие и птицеводческие комплексы, предприятия аквакультуры и т.п.

Какова стоимость продукции «органического» сельского хозяйства? Какая доля населения региона (страны) может приобретать эту продукцию? Не ведет ли это к расслоению социума, нарушая тем самым основной принцип устойчивости региональной социально-экономической системы? Подобных вопросов множество, поэтому модель развития устойчивого сельского хозяйства можно анализировать и внедрять только в контексте регионального социально-экономического среза.

В России есть ряд проблем, связанных с внедрением «устойчивого сельского хозяйства». В первую очередь, это связано с внедрением современных инновационных технологий. Нет возможности быстро получить экономический эффект в наукоемких отраслях. Необходимо более серьезно относиться к подготовке профессиональных ИT-специалистов в прикладных сферах, таких как АПК. Внимательно надо относиться и к различным сертификациям в агропромышленном секторе. Большинство из них внедрены бизнесом в странах ЕС и являются инструментом защиты местного продовольственного рынка и навязывания своих технологий. Различного типа сертификации в сельскохозяйственном секторе стали важнейшим инструментом «брендовой» модели экономики, которая в настоящее время переживает кризис вследствие того, что резко сокращается сбыт «сертифицированной продукции» на внешних рынках.

Развитие сельского хозяйства, углубленная специализация, использование природных конкурентных преимуществ, внедрение инновационных технологий – все это будет способствовать снижению себестоимости производства, стабилизации цен и росту объемов производства в продовольственном секторе. Россия и Китай, являясь не только крупнейшими производителями, но и крупнейшими экспортерами минеральных удобрений на мировом рынке могут существенно способствовать решению обозначенных проблем.

В современных условиях возрастает интегрирующая роль России в формировании международных организаций, таких как БРИКС и ШОС. При этом агропромышленный сектор приобретает в этом контексте особенное значение. Современные глобальные вызовы в секторе формирования продовольственной безопасности для отдельных стран обусловливают необходимость международного сотрудничества. Именно в рамках таких интеграционных объединений могут быть разработаны и внедрены системы различных сертификаций для защиты местных сельскохозяйственных рынков и повышения конкурентоспособности компаний сельскохозяйственного сектора [3].

Перспективным макрорегионом для формирования рынков агропромышленного сектора становится макрорегион, объединяющий страны Центральной Азии и страны акватории Индийского океана. Рост товарооборота продовольствия среди разных стран региона – показатель успешной политики взаимодействия стран. Обеспеченность зерновыми является важнейшим показателем продовольственной безопасности государства. Благодаря природно-ресурсному потенциалу Россия и Казахстан являются крупнейшими производителями и экспортерами зерна, что позволяет им обеспечить как свои потребности, так и удовлетворить потребности стран Азии и отчасти Африки. В свою очередь, Индия, Пакистан, Мьянма, Таиланд и Вьетнам являются крупнейшими поставщиками риса.

Среди технических культур ключевыми в вопросе продовольственного обеспечения являются растительные масла – подсолнечное и пальмовое. Объемы их производства и поставок на рынки ежегодно увеличивается в разы, и, что важно, направления экспортно-импортных связей взаимообразны. Россия является крупнейшим поставщиком подсолнечного масла на мировом рынке, обеспечивая страны Азии и Ближнего Востока, при этом входит в десятку основных импортеров пальмового масла, производимого в Юго-Восточной Азии. Аналогичная ситуация складывается и в секторе тонизирующих культур (чай и кофе). Основные производители чая – Китай и Индия реализуют продукцию в России и в странах Центральной Азии. А география производства кофе расширилась в страны Южной и Юго-Восточной Азии, что позволило им расширить спектр товаров, поставляемых на рынок.

Существенной проблемой развития рассмотренных рынков продовольствия, препятствием к углублению сельскохозяйственной специализации и увеличению объемов производства является слабое развитие транспортно-логистической системы в макрорегионе. Формирование новых рынков продукции агропромышленного комплекса сдерживается проблемами организации новых транспортно-логистических коридоров, способных связать в общее экономическое пространство страны Центральной Азии и страны, имеющие выход к акватории Индийского океана.

Транспортно-логистический коридор «Север-Юг» в формировании рынков АПК в странах Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии

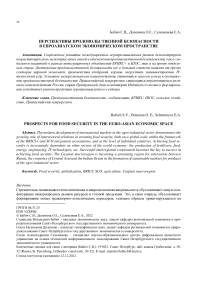

Решением может стать транспортный коридор «Север-Юг», выход к которому есть у большинства стран региона и который позволяет объединить Россию, страны Центральной Азии, Ближнего Востока со странами бассейна Индийского океана (Африка, Южная и Юго-Восточная Азия) (рис. 1). Использование контейнерных перевозок существенно расширяет возможности использования разных видов транспорта и позволяет попутно решить несколько задач: снижение транспортных расходов, использование разнообразных видов топлива, увеличение товарообмена между странами и др. Объединение стран для решения вопросов развития транспортно-логистической системы для обеспечения сельскохозяйственного производства и продовольственной безопасности - ключ к решению этих проблем. Взаимодействие в решении этих вопросов - путь к развитию устойчивой экономики.

Особое географическое положение и ресурсный потенциал стран Каспийского макрорегиона позволяют говорить об «окне возможностей» в контексте стремительного развития транспортного коридора «Север-Юг» и переориентации существующих транспортно-логистических маршрутов компаний на новые векторы: Индию, Вьетнам, Шри-Ланку, Бангладеш, страны Юго-Восточной Азии и Африки.

Необходимо оценивать риски организации транспортной логистики в рамках традиционных для России транспортно-логистических коридоров. Так, Турция с октября 2022 года значительно увеличила стоимость прохода через проливы Босфор и Дарданеллы. Также Турция имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, поэтому риски повышения тарифов могут быть и в будущем. Под вопросом находится ситуация, связанная с портовым обслуживанием и страхованием транспортной логистики в ряде акваторий. В современных условиях подобные риски достаточно реальны и при прохождении Датских проливов, Северной Атлантики, Гибралтарского пролива, Средиземного моря, Суэцкого канала.

Рис. 1. Транспортный коридор «Север-Юг»

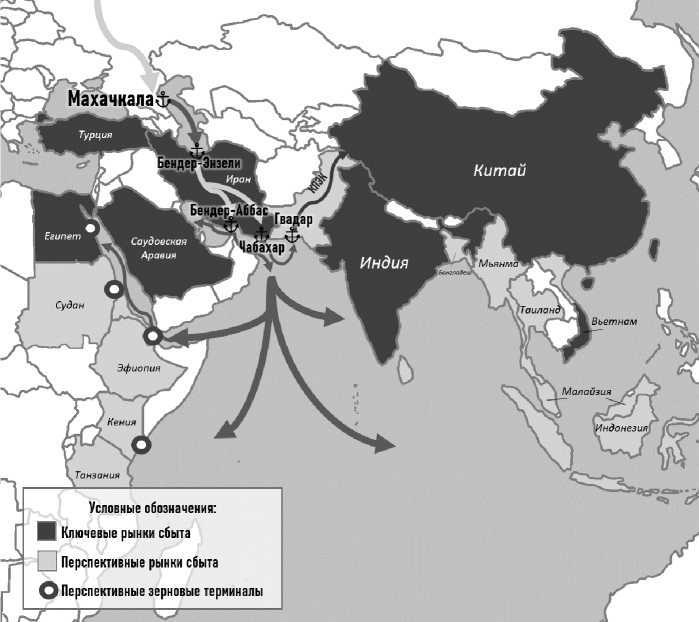

Современная политическая ситуация, связанная с рисками прохождения Балтийских и Черноморско-Средиземноморских проливов, а также перегруженность этих проливов и Суэцкого канала обусловливают необходимость создания нового транспортного коридора, в котором «Прикаспийские» субъекты Российской Федерации, и, в первую очередь, Республика Дагестан, могут занять особое, приоритетное положение (рис. 2, 3).

В условиях санкционных барьеров возрастает роль международного сотрудничества в сфере развития агропромышленного комплекса. Санкции не могут отменить объективные процессы глобализации. Вследствие этого возрастает роль таких международных объединений как БРИКС и ШОС. Взаимодействие между странами в рамках этих объединений открывает объективные возможности формирования новой конфигурации международного разделения труда практически на всех рынках товаров и услуг. Учитывая, что население стран, объединенных БРИКС, составляет более 2/3 населения планеты, необходимо говорить об ответственности руководства этих стран за разработку общей стратегии продовольственной и энергетической безопасности в рамках международных соглашений.

Анализ развития рынков продукции и технологий в различных секторах АПК создает перспективы для прогнозирования деятельности и оценки рисков бизнеса в современных условиях глобализации и инструментов конкурентной борьбы, начиная от различного рода сертификаций и государственной или муниципальной поддержки и заканчивая политикой прямого санкционного регулирования.

Рис. 2. Регионы России в архитектуре международного транспортного коридора «Север-Юг»

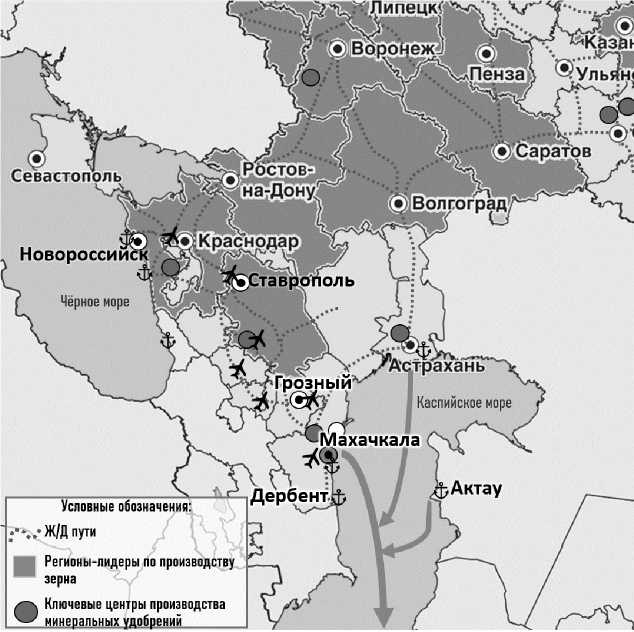

Структура грузооборота портов Каспийского бассейна, 2021 г.

Направления деятельности портов Каспийского бассейна, 2021 г.

54,87%

Нефть; 54,87%

Зерно; 19,29%

Пищевые;

8,47%

Некатные грузы; 0,28%

Рефгрузы; 0,79%

Металлолом;

Тарно- 0,22% штучные;

2,47%

Чёрные

Импорт Экспорт Транзит Каботаж

Хим. и мин. удобрения; 0,05%

металлы; 0,22%

Контейнеры; 0,59%

Лесные; 5,90% Прочие; 6,33%

Крупнейшие производители говядины среди стран БРИКС и ШОС, 2020 г. [2]

Крупнейшие производители свинины среди стран БРИКС и ШОС, 2020 г. [2]

Крупнейшие производители рыбы среди стран БРИКС и ШОС, 2020 г. [2]

Рис. 3. Деятельность портов Каспийского бассейна [1]

Важное значение приобретает анализ и прогнозирование сопряженных с АПК рынков: энергетического, газового, биотехнологического, лесопромышленного, робототехники и т.п. Устойчивый рост производства продукции АПК необходимо осуществлять в условиях соблюдения критериев экологической устойчивости региональных социально-экономических систем. Отраслевая координация в международной экономической интеграции и технологическом сотрудничестве обусловливают необходимость внедрения и развития общих подходов в процессах сертификации в секторе АПК в странах БРИКС и ШОС.

Заключение

Учитывая, что базовой целью межгосударственных объединений БРИКС и ШОС является создание условий для эффективного сотрудничества и существенного усиления экономического и технологического потенциала стран-участниц с целью обеспечения устойчивого экономического развития, укрепления финансовой и социальной стабильности внутри стран, наиболее перспективными сферами международного взаимодействия в сфере формирования продовольственной, энергетической и экологической безопасности являются следующие:

-

• формирование открытых энергетических и продовольственных рынков, не зависящих от санкционных инструментов, обеспечивающих преимущества отдельных компаний и стран в сферах, в которых доминируют страны БРИКС+ и ШОС+ – зерновые, рис, соя, пальмовое масло, чай, кофе, продукция животноводства, продукция аквакультуры и рыболовного промысла, производство удобрений и кормов, топливно-энергетические ресурсы. Нельзя забывать и о продукции АПК, обеспечивающей потребности легкой промышленности – хлопок, шерсть, шелк, лен, пушнина, кожа и др.;

-

• формирование открытых рынков продукции и услуг, обеспечивающих функционирование АПК и не зависящих от санкционных инструментов, таких как сельскохозяйственное машиностроение (с учетом развития современных процессов роботизации), переработка отходов (включая биоэнергетику). Особую роль играют рынки удобрений (органических и химических) и кормов;

-

• разработка новых технологий производства продукции АПК, ее доставки до потребительских рынков, переработки и утилизации в соответствии с экономическими и экологическими индикаторами устойчивого развития международных, региональных, городских и муниципальных социально-экономических систем;

-

• внедрение гибридной энергетики;

-

• разработка и внедрение общей системы международной стандартизации и различных форм сертификации в рамках объединений БРИКС и ШОС;

-

• разработка и внедрение систем поддержки конкурентоспособности местных производителей в сфере АПК и сопряженных отраслей на муниципальном и городском уровне потребительских рынков;

-

• внедрение международных подходов в процессах и технологиях цифровизации АПК в странах БРИКС+ и ШОС+;

-

• развитие транспортно-логистического коридора «Север-Юг» для обеспечения продовольственной безопасности стран Прикаспийского региона и Южной Азии.

Список литературы Перспективы продовольственной безопасности в евроазиатском экономическом пространстве

- Статистика морских портов и терминалов России в сервисе ПОРТСТАТ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://seanews.ru/subscryadir (дата обращения 01.11.2022).

- Food and agriculture data. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.fao.org/faostat/en/#home (дата обращения 01.11.2022).

- Trade statistics. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://oec.world (дата обращения 01.11.2022).