Перспективы прогнозирования энергопотребления на Севере

Автор: Туинова Светлана Сергеевна

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Региональная экономика

Статья в выпуске: 1 (1), 2008 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты исследования современных экономических условий развития энергетики в целом по России и в Мурманской области в частности. Выявлены факторы формирования спроса на энергоносители. Выполнен анализ методов прогнозирования энергопотребления. Разработан подход к оценке перспективного потребления энергии, на основе которого осуществлено прогнозирование потребления электроэнергии в Мурманской области до 2020 года.

Энергетика, прогнозирование энергопотребления

Короткий адрес: https://sciup.org/147109093

IDR: 147109093 | УДК: 332.14

Текст научной статьи Перспективы прогнозирования энергопотребления на Севере

ТУИНОВА кандидат экономических наук, Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина Кольского научного центра РАН

Решение задачи прогноза перспективного энергопотребления является актуальным, поскольку от него зависит не только энергетическая безопасность оцениваемой территории, но и экономическая устойчивость в целом. Особенно высоки риски, связанные с энергетической безопасностью, в северных регионах, где энергия является лимитирующим фактором не только производства, но и выживания социума. Кроме того, в соответствии с принятой Стратегией развития энергетики России на период до 2020 года основной задачей региональной энергетической политики является обеспечение социально-экономического развития региона на основе эффективного, надежного и безопасного энергоснабжения при минимальных затратах и приемлемом уровне техногенного воздействия на окружающую среду [1]. Проведение региональной энергетической политики в регионе требует разработки методических подходов, учитывающих особенности территори- ального разделения труда, энергоэкономических условий, достигнутого уровня энергетического производства, предполагаемых направлений и масштабов социально-экономического прогресса. В этом методическом обеспечении особое место занимает прогноз энергопотребления (перспективный спрос на энергоносители) и возможные механизмы управления этим спросом.

Для разработки такого методического подхода были исследованы современные экономические условия и выявлены факторы формирования спроса на энергоносители, а также выполнен анализ методов прогнозирования энергопотребления и выбраны приемлемые в современных условиях. Во время исследования были рассмотрены экономические особенности Мурманской области и выбраны показатели энергопотребления, на основе которых с привлечением современных программных средств разработан алгоритм прогнозирования и выполнена прогнозная оценка потребления электроэнергии.

Современные экономические условия и факторы формирования спроса на энергоносители. Выявленная в процессе исследования специфика условий позволила выполнить классификацию формирующих факторов спроса, основным из которых, по мнению автора, выступает неустойчивость структуры отношений собственности, которая проявляется через феномен рекомбинированной собственности. Этот феномен выражается в несовпадении формальной и реальной структур собственности. Формально собственниками выступают акционерные общества, реально же – это интегрированные бизнес-группы, корпорации, которые имеют специфическую цель получения максимальной прибыли в короткие сроки, что приводит к отсутствию устойчивости и преемственности. Как следствие, появляются специфические формы управления и контроля, которые не всегда направлены на улучшение жизни всего сообщества данной территории. Выявленные факторы спроса, имеющие отношение не только к Северу, но и России в целом, разнесены по трем блокам:

-

1. Традиционные, или обусловленные энергетической технологией и масштабами производства:

-

> предполагаемый уровень жизни населения;

-

> характер географического размещения энергетических источников и геологические условия топливных баз;

-

> энергетическая эффективность основного и вспомогательного оборудования – смена технологий;

-

> спотовый характер отношений на рынке энергоносителей (сложность или невозможность складирования товара – энергии);

-

> динамичность процесса производства и потребления энергии, выражающаяся в изменении графика потребления в течение суток и года;

-

> нестабильность производства и потребления энергии, вызванная гидрологическими и метеорологическими условиями.

-

2. Вызванные проникновением рыночных отношений в энергетику:

-

> образование различных форм собственности и, как следствие, новых организационных и экономических связей;

-

> реформирование системы ценообразования в соответствии с условиями самофинансирования;

-

> динамика цен на энергоносители.

-

3. Специфические, свойственные российским условиям:

-

> ограниченные финансовые возможности потребителей;

-

> нарушение платежной дисциплины (неплатежи);

-

> неустойчивость структуры отношений собственности – незавершенные процессы приватизации, акционирования (продолжающийся «активный» передел собственности).

В целом условия развития энергетики за последние годы очень изменились. Эти чаще негативные изменения обусловлены как естественными экономическими факторами, так и политическими. Так, например: нефтеносные базы перемещаются в более отдаленные районы; усложняются геологические условия добычи топлива; дорожает топливо на внутреннем рынке; большую часть валютных поступлений страны по-прежнему приносит экспорт энергоносителей; реформирование ТЭК вызвало существенные сдвиги в государственной управленческой вертикали, что существенно повлияло на устойчивость экономики и энергетическую безопасность. Перечень факторов не претендует на исключительную завершенность, поскольку происходящие в действительности события постоянно вносят свои коррективы.

В этих изменяющихся условиях менялось и отношение к понятию спроса на энергоносители. Спрос как экономическая категория противостоит предложению продукта, который находится на рынке или может быть доставлен на него, в нашем случае продуктом выступают энергоносители. Спрос и предложение воздействуют друг на друга через процесс купли-продажи. В условиях плановой экономики использовалось понятие общественной потребности, под которой понимался платежеспособный спрос, удовлетворение которого составляло цель социалистического производства. При этом в соответствии с определением платежеспособный спрос – это форма проявления потребности, обеспеченная денежными средствами, используемыми для оплаты приобретаемых товаров (энергоносителей). В российских специфических условиях неплатежей, возникавших при переходе от плановой к рыночной экономике в 1990-е годы, появилось понятие «социально обоснованной» (технологической) потребности. Это тот же спрос, но практически равный максимальной потребности в энергоносителях без учета энергосбережения и возможности их взаимного замещения, т. е. заметно превышающий экономически обоснованный. Современная расширенная трактовка понятия спроса на энергоносители включает наряду с традиционным понятием рассмотрение финансового состояния основных потребителей в регионе, в том числе крупных промышленных предприятий, объектов малого бизнеса, жилищно-коммунального сектора. Причем управление спросом на энергоносители должно осуществляться на базе рациональных ценовых механизмов, налогов, кредитов, ставок и норм платежей за ресурсы. При этом перспективная потребность в энергоресурсах традиционно рассматривается как структура и возможные объемы энергии и топлива на перспективу, обеспечивающие условия эффективного развития экономики региона.

Во время анализа существующих методов прогноза было выявлено, что в постоянно трансформирующейся системе отношений собственности они неадекватно отражают происходящие процессы, поэтому при их применении необходимо комбинирование. Основной причиной невозможности применения зарубежных разработок в чистом виде является несовпадение исторически сложившихся структур жилищного сектора, промышленности, технологий транспорта и сетевого строительства, а также климатических условий. При оценке основных направлений формирования перспективного топливно-энергетического баланса и разработке энергетических программ в советское время за основу бралось энергопотребление экономики на перспективу [2, 3].

Определение потребности в энергии всегда было сложным многоплановым процессом, требующим достаточно полной и разносторонней информации о развитии многих отраслей экономики. Наибольшее распространение при прогнозировании энергопотребления в нашей стране получили два принципиально различающихся метода: нормативный и анализа долгосрочных тенденций.

Первый метод позволяет рассчитывать энергопотребление на основе объемов выпускаемой продукции или выполняемых работ и удельного расхода энергии на единицу выпускаемой продукции или выполняемых работ. Метод очень трудоемкий, поскольку требует большой детальной информации о плановых объемах выпуска огромного количества видов продукции и услуг, а также нормах расхода энергоносителей на их производство. Но вместе с тем нормативный метод дает возможность оценки потенциала энергосбережения на основе изменения удельных энергозатрат на выпуск единицы продукции. Главной отличительной характеристикой нормативного метода является то, что прогноз строится на перспективных данных.

Метод анализа долгосрочных тенденций энергопотребления, напротив, основан на изучении длительных ретроспективных временных рядов, описывающих уровни энергопотребления и факторы, существенно влияющие на размеры энергопотребления. В результате анализа ретроспективных уровней энергопотребления выявляются тенденции и закономерности предшествующего периода, которые затем экстраполируются на перспективу. Недостатком метода долгосрочных тенденций является недостаточная детализация прогнозируемых показателей и низкий уровень доверия к получаемым результатам, поскольку в общих тенденциях невозможно проследить причины происходящих в энергопотреблении изменений.

При прогнозировании развития сложных систем используются еще динамические, статические, регрессионные и другие модели, а также неформальные соображения, официальные материалы, мнения экспертов и т. п. [4]. Не представляется целесообразным подробно описывать здесь динамические модели. Сущность подхода состоит в следующем [3]: на основании различных методик дается прогноз на некоторую дату достаточно большого числа показателей в абсолютных и относительных цифрах. Из прогнозов значений некоторого показателя по разным методикам выбирается (рассчитывается или определяется исследователем) некоторое желаемое значение показателей и устанавливаются его границы. Эта процедура проводится для всех или части прогнозных показателей, в процессе ее могут уточняться и варьироваться отдельные прогностические методики. Затем следует определение сбалансированного в данном расчетном году решения. Все рассматриваемые показатели этого решения должны лежать в заданных интервалах. Кроме того, решение должно обеспечивать минимум некоторого квадратичного функционала. Минимизация этого функционала означает нахождение наиболее близкого к желаемому решения. Изменяя вектор желаемых показателей, введенный в функционал, можно менять решение задачи. Если получить сбалансированное решение не удается, используют информацию о «мешающих» граничных значениях показателей и пересматривают методы, прогнозирующие значения соответствующих показателей. Полученное с помощью таких корректировок решение на данный расчетный год используется в методиках прогноза показателей для последующих лет. Для следующего расчетного года процесс повторяется. В результате можно получить сбалансированный прогноз на ряд расчетных лет и уточненные методики прогнозирования отдельных показателей.

Очевидно, что при анализе энергопотребления необходимо рассмотреть объемные показатели народного хозяйства и его отраслей. Таким образом, прогноз энергопотребления опирается на прогнозы столь же трудно прогнозируемых величин. Положение осложняется необходимостью рассматривать нормы прямых затрат, которые отражают технический и организационный процесс по всей производственной цепочке. Поэтому его использование возможно для прогнозирования на уровне страны, а не региона, поскольку сложно оценить изменение удельного веса отдельных технологий, применяемых при производстве однородной продукции, а также изменение структурных соотношений в народном хозяйстве и другие факторы.

Переориентация экономики с административного на экономический тип управления активизировала внимание к экономическим аспектам, влияющим на перспективное энергопотребление, и в первую очередь к влиянию цен [5]. Изменение цен на энергоресурсы является сложным экономическим явлением, так как динамика цен – это следствие и одновременно индикатор изменений в развитии экономики страны. Основное воздействие на энергопотребление оказывают не столько сами цены, сколько изменения в экономике, которые их определяют. Анализ изменения энергопотребления в зависимости от динамики цен на энергоносители в различных секторах экономики показал, что эта зависимость носит индивидуальный характер для конкретного периода, сектора экономики и региона. Поэтому в условиях отсутствия соответствующей статистической базы и большой неопределенности будущего развития энергопотребления невозможно использовать показатели эластичности для прогноза [6]. Под эластичностью в данном случае понимают отношение выраженного в процентах изменения основного показателя (энергопотребления) при изменении на 1% влияющего на него фактора (цены).

Повышенная экологическая активность мировой общественности привела к выводу о необходимости повсеместного экологического нормирования. Страны Северной Европы, имея активную позицию по данному вопросу, учитывают влияние фактора экологического нормирования на энергетическое производство, а следовательно, на спрос и потребление энергоносителей [7]. Участники многих политических совещаний по развитию энергетики в Европе признают, что существующие механизмы финансирования во многих странах не поддерживают энергосбережение и более широкое использование нетрадиционных и возобновляемых, более чистых источников энергии. Последние исследования выявили тревожные тенденции стабилизации высокой интенсивности энергопотребления в Западной Европе и даже увеличивающуюся интенсивность использования энергии в бывших государствах социалистического лагеря [8]. Энергетическая политика, как ее понимают на Западе, предполагает принятие так называемых «зеленых» мер, которые могут быть представлены следующей классификацией.

-

1. Включение рыночных механизмов подразумевает:

-

а) реформирование ценообразования в энергетике с учетом экологических аспектов;

-

б) реформирование системы налогообложения, основываясь на принципе «за загрязнение надо платить»;

-

в) пересмотр субсидирования в энергетике (снижение или отказ) с целью усилить мотивацию к переходу на новые технологии.

-

2. Объединение политических усилий всех уровней (государственная власть, крупные собственники, общественные организации, специалисты энергетики, экономики, экологии) с тем, чтобы было учтено следующее:

-

а) повышение прозрачности проводимых мероприятий за счет привлечения средств массовой информации, расширения образовательных программ и тому подобных акций;

-

б) постепенность осуществления мер, учитывающая возможное возникновение социальных и экономических трудностей;

-

в) сбалансированность распределения социальной поддержки.

-

3. Координация усилий, предпринимаемых на международном уровне, чтобы происходили соответствующие:

-

а) формирование баз данных по энергетическим и финансовым потокам (балансы) от локального уровня и выше;

-

б) расширенный мониторинг экологической ситуации в увязке с вышеупомянутыми энергетическими потоками с привлечением современных информационных технологий;

-

в) унификация методов оценки происходящих событий для возможности их последующего сопоставления.

-

4. Систематическое просвещение различных категорий населения, что должно включать в себя:

-

а) соответствующие программы в системе образования;

-

б) направленную деятельность неправительственных организаций;

-

в) активное участие средств массовой информации.

Все эти меры должны служить устойчивому развитию энергетики и экономики. Их влияние на структуру и объемы энергопотребления не вызывает сомнения. Значит, их тоже следует отнести к инструментам управления спросом.

Проведенный анализ отечественного и зарубежного опыта организации энергопотребления позволил сделать выводы о том, что на данный момент не существует до конца отработанных подходов к оценке спроса на энергоносители на региональном уровне; нет отработанной системы критериев и ключевых факторов, которые могут быть использованы при оценке спроса на энергоносители; не существует доступных программных средств, позволяющих быстро определить спрос на энергоносители на уровне региона; зарубежные разработки выполнены для условий уже давно сложившейся рыночной экономики и не могут быть использованы в полной мере, поскольку не учитывают факторы, свойственные российским условиям.

Разработка методического подхода к прогнозной оценке спроса потребовала рассмотрения особенностей развития топливно-энергетического комплекса [5] и экономики области [9, 10]. Выявленные тенденции и проблемы позволили обосновать выбор методов, выявить рациональные области их применения. C точки зрения построения информационной системы разработанная схема имеет особенности, а именно: она не может быть полностью формализована. Поэтому схема содержит комбинацию методов, в том числе эвристических. Для принятия решения в эксперименте должен участвовать эксперт – человек, ответственный за решение. Предлагаемый методический подход к прогнозной оценке спроса основан на комбинировании известных вышеупомянутых методов в зависимости от степени определенности информации. Для наиболее энергозатратных секторов экономики – это нормативный метод и метод долгосрочных тенденций, а для сельскохозяйственного, транспортного и жилищнокоммунального секторов – метод полных затрат на компоненту конечного потреб- ления. Последний из упомянутых методов появился сравнительно недавно – в конце 1990-х годов и во многом перекликается с западными разработками моделей конечного потребления (end-use model). Компоненты конечного потребления – это непосредственные потребности населения, такие, как обеспеченность жильем, продуктами питания, бытовыми приборами, социальными и транспортными услугами. При использовании этого метода отслеживается динамика уровня жизни по уровню конечного потребления, эффективность экономики через нормы прямых затрат.

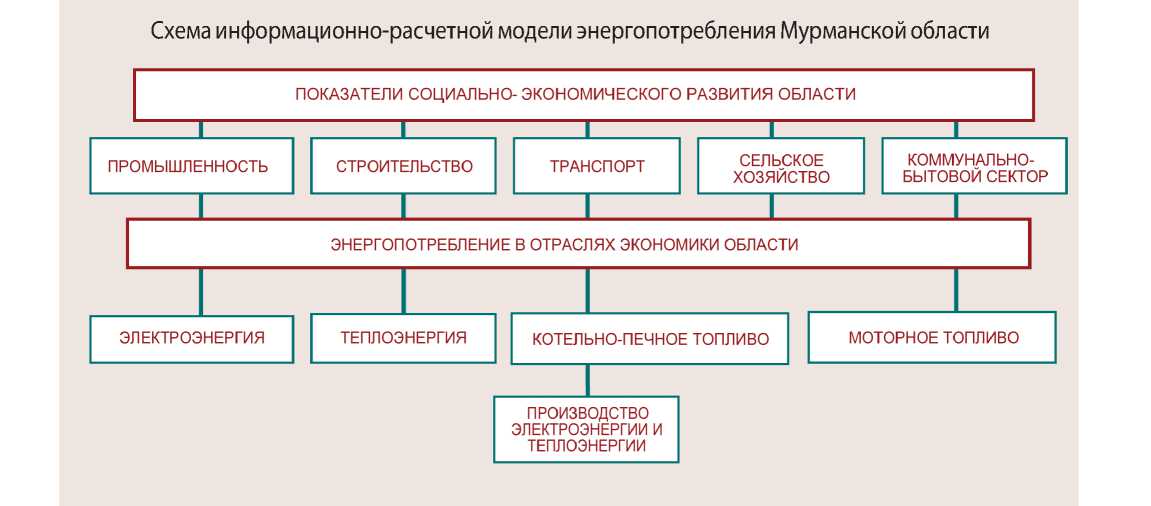

Такой подход позволяет получить наиболее объективные и надежные результаты прогноза перспективного территориального энергопотребления, что служит основанием для принятия управленческих решений в энергетическом секторе. На основе предложенного методического подхода построена информационная модель (рисунок) , которая практически реализована в электронных таблицах EXCEL.

Модель имеет гибкую блочную структуру. Автономность блоков позволяет оперативно менять их содержание, степень детализации в зависимости от конкретных условий, доступности статистической информации.

На основе изложенных подходов были сформированы перспективные балансы электроэнергии для Мурманской области на период до 2020 года (таблица) .

В таблице использованы следующие обозначения: АЭС-1 – это действующая Кольская атомная станция, АЭС-2 – новая АЭС. Представленные в виде дроби показатели означают, что в числителе даны значения без замены выбывающих блоков АЭС-1, а в знаменателе – для варианта с вводом блоков АЭС-2. Выработка электроэнергии ГЭС дана с учетом совместной их работы с ветропарком мощностью 200 мВт.

Таким образом, разработанная схема состоит: из методической базы для иссле-

Ожидаемые балансы электроэнергии Кольской энергосистемы на период 2005 – 2020 гг., млрд. кВт. час.

|

Наименование |

2010 г. |

2015 г. |

2020 г. |

|

|

Потребность |

||||

|

Традиционное потребление |

13,10 |

13,30 |

13,40 |

|

|

Новое потребление |

4,75 |

5,54 |

5,79 |

|

|

Экспорт в Норвегию |

0,80 |

1,20 |

1,20 |

|

|

ИТОГО потребность |

18,65 |

20,04 |

20,39 |

|

|

Покрытие |

||||

|

Выработка собственных электростанций, всего |

20,34 |

21,18 |

16,52 21,03 |

|

|

В том числе |

ГЭС |

6,77 |

6,80 |

7,55 |

|

АЭС-1 |

12,67 |

12,67 |

6,34 |

|

|

АЭС-2 |

- |

- |

4,51 |

|

|

ТЭЦ (вкл. малые) |

0,90 |

1,71 |

2,63 |

|

|

ИЗБЫТОК+, ДЕФИЦИТ- |

1,69 |

1,14 |

-3,87 +0,64 |

|

|

Число часов использования располагаемой мощности , час / год |

||||

|

В том числе |

ГЭС |

4 000 |

3 990 |

4 340 |

|

АЭС-1 |

7 200 |

7 200 |

7 270 |

|

|

АЭС-2 |

- |

- |

6 900 |

|

|

теплофикационных агрегатов |

2 340 |

4 450 |

4 500 |

|

дования регионального энергопотребления; модели, включая информационную базу; программно-вычислительных средств. Эта разработка может служить базой при расчете тарифов. Поскольку спрос определяется ценой, то вопрос о тарифах занимает ключевую позицию. В свою очередь эта задача имеет отношение не только к уров- ню производства, но и к уровню государственного управления. Поскольку ввод каждого нового объекта в энергосистеме влияет на цены и тариф, необходимо учитывать наличие обратной связи. Вместе с тем модель, не будучи строго детерминированной, позволяет вносить изменения в позиции удельных расходов в зависимос- ти от технологического прогресса, а также добавлять другие продукты или исключать малозначимые. Возможность использовать в модели физические параметры, независимые от структуры цен и инфляционных ожиданий в стране, а также включение наи- более энергоемких продуктов позволили сократить ее размерность. Модель может быть использована как база данных для реализации энергосберегающих мероприятий, например за счет автоматической корректировки удельных расходов.