Перспективы промышленного освоения глубоких горизонтов Керченско-Таманского нефтегазоносного района

Автор: Лебедько А.Г., Лебедько Г.И.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Перспективы нефтегазоносности и результаты ГРР

Статья в выпуске: 5, 2021 года.

Бесплатный доступ

Керченско-Таманская грязевулканическая провинция содержит более сотни грязевых вулканов. Они также широко представлены в акваториях Черного и Азовского морей. Около 200 газовых факелов отмечено вдоль шельфовых зон Керченско-Таманского нефтегазоносного района. В статье рассмотрены перспективы нефтегазоносности данного участка, проанализированы причины неудовлетворительных результатов буровых работ не только на суше, но и в акватории южных морей. В результате исследований выявлено, что локальный прогноз нефтегазоносности (оценка выявленных структур) направлен в первую очередь на анализ сейсмоструктурных особенностей традиционных антиклинальных ловушек. Однако такой подход исчерпал себя, поскольку в нераспределенном фонде недр региона рентабельные объекты отсутствуют (учтены только мельчайшие месторождения). При прогнозных исследованиях недостаточно оценены геолого-тектонические особенности (чешуйчато-надвиговая структура периклинального прогиба). Также недостаточно изучены интенсивные флюидодинамические процессы, сопровождающие грязевой вулканизм. В результате недостаточно обоснованных поисково-разведочных работ коэффициент успешности редко превышает 30 %. Предлагаемый интегральный анализ включает (помимо наличия структурных ловушек, коллекторов и покрышек) оценку углеводородного потенциала, который определяется наличием вертикальных флюидопотоков (труб дегазации). Интегральное суммирование этих параметров создает информацию нового качества. Следует учесть, что при современной интеграции сейсмических работ 2D используется только около 30 % исходных данных. Поэтому необходимо применение метода структурно-информационной интерпретации. Итог исследований представляет собой этап предлицензионной подготовки на основе геологической интерпретации геофизических данных

Трещинные коллекторы, прогноз перспективности, вертикальный тепломассоперенос, модель залежи, майкопские аргиллиты, критерии нефтегазоносности, геофизические параметры, глубинные горизонты, интегральный анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/14128581

IDR: 14128581 | УДК: 551.24.055+553.982 | DOI: 10.31087/0016-7894-2021-5-19-31

Текст научной статьи Перспективы промышленного освоения глубоких горизонтов Керченско-Таманского нефтегазоносного района

Южный регион России, включающий нефтегазовые районы Западного Предкавказья и Крыма, а также шельфы Азовского и Черного морей, считается одним из важнейших центров нефтегазового комплекса (рис. 1).

Однако в пределах суши на фоне обвального падения объемов поисково-разведочного бурения отсутствуют какие-либо значимые достижения в обеспечении ресурсного потенциала УВ. Причина кроется в том, что обычно мы ищем привычное и понятное, т. е. то, что искали ранее и находили в течение последних двух-трех десятилетий. Парадигма локального прогноза все время исходит из позиции антиклинальной (структурной) теории формирования залежей УВ. Однако статистические оценки последних лет четко свидетельствуют, что размеры открытых месторождений, приуроченных к традиционным антиклинальным ловушкам, сократились до мельчайших. Их дальнейший поиск становится экономически невыгодным.

Керченско-Таманский нефтегазовый район может служить примером использования традиционного

(в значительной мере исчерпавшего себя) подхода к поисковым геолого-разведочным работам, при котором не были в достаточной степени приняты в расчет геолого-тектонические особенности (чешуй-чато-надвиговые структуры) межпериклинального прогиба. Вследствие этого практически не была учтена специфика коллекторов трещинного типа и вторичного очагового насыщения в консолидированных глинисто-аргиллитовых и карбонатных толщах.

В результате недостаточно обоснованных буровых работ большинство скважин оказались непродуктивными (коэффициент успешности крайне низок и не превышает 25–30 %). Как итог — отсутствие в нераспределенном фонде недр рентабельных объектов. Именно поэтому необходим переход на изучение более глубоких горизонтов консолидированных толщ карбонатно-глинистого типа.

По результатам сейсморазведочных работ, акватории южных морей обладают значительным ресурсным потенциалом. Этим в свое время был обоснован перенос геолого-разведочных работ на шельф Черного и Азовского морей. В последующие годы были достигнуты определенные успехи. Однако в настоящее

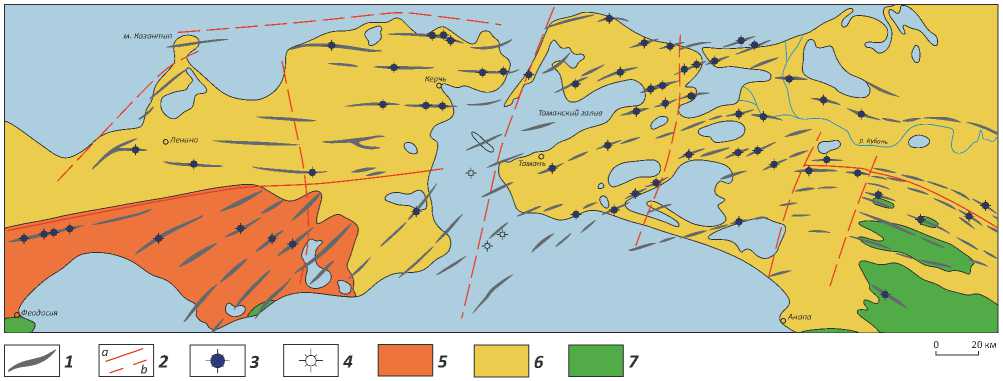

Рис. 2. Основные структурные элементы и грязевые вулканы Керченско-Таманского прогиба

Fig. 2. Main structural elements and mud volcanoes of Kerchensky-Tamansky trough

1 — антиклинальные складки; 2 — разрывные нарушения (a — достоверные, b — предполагаемые); 3 — грязевые вулканы;

4 — предполагаемые подводные грязевые вулканы; отложения ( 5 – 7 ): 5 — майкопские, 6 — неогеновые, 7 — меловые

1 — anticline folds; 2 — faults (a — proved, b — supposed); 3 — mud volcanoes; 4 — supposed submarine volcano; deposits ( 5 – 7 ): 5 — Maikopsky, 6 — Neogene, 7 — Cretaceous

время Крым не может обеспечить за счет местных ресурсов даже свои потребности топливно-энергетического комплекса России.

Не внушают оптимизма и результаты последних буровых работ в пределах турецкого сектора Черного моря. Здесь программа бурения (ТРАО, Petrobras, BP, Chevron и Exxon) завершилась отрицательным результатом. Все пять разведочных скважин (общая стоимость около 700 млн долл. США) оказались «сухими».

В пределах румынского и болгарского секторов результаты геолого-разведочных работ неоднозначны. Можно сделать вывод, что скромные успехи поисковых работ в акватории Черного моря определяют необходимость объективного анализа причин несоответствия значительных затрат на геолого-разведочные работы их скромными результатами.

С переходом на изучение все более глубоких горизонтов седиментосферы возрастает значение новейших технологий и методов геологической интерпретации геофизических данных. На глубине более 3 км литологические различия песчано-алевритовых, глинисто-аргиллитовых и карбонатных горизонтов нивелируются. Определяющими в изменении геофизических параметров на глубине становятся физико-механические условия трещиноватых флюидонасыщенных систем. Разуплотнение и рост степени трещиноватости становятся важными факторами появления сейсмических неоднородностей.

Для поисков глубинных залежей УВ необходимо проведение поисково-прогнозных геолого-разведочных работ в первую очередь на суше Керченско-Та- манского прогиба. Результаты этих работ, несомненно, будут также востребованы при проведении геолого-разведочных работ на акваториях Черного и Азовского морей.

Структурно-тектонические особенности

Поперечный межпериклинальный Керченско-Таманский прогиб разделяет горно-складчатые сооружения Большого Кавказа и Горного Крыма. Он имеет четко наложенный характер и сформировался как единая структура в связи с началом становления Кавказского и Крымского коллизионных орогенов начиная с раннего олигоцена.

К указанному прогибу приурочена Керченско-Таманская грязевулканическая провинция , в пределах которой установлено более сотни грязевулканических структур разного масштаба. Явления глинистого диапиризма выявлены также в отложениях неогена Индоло-Кубанскогого передового прогиба. Значительное число грязевых вулканов расположено в акваториях Черного и Азовского морей (рис. 2). Кроме того, обнаружено около 200 газовых струй (факелов), вытянутых вдоль бровки шельфов Керченского и Таманского полуостровов [1]. Видимо, эта субширотная зона является западным погружением Ахтырского разломно-надвигового шва.

Грязевые вулканы образуют локальные поднятия, которые обычно группируются в виде разделенных плоскими синклиналями антиклинальных цепочек, располагающихся субпараллельно и кулисообразно. Ядра антиклиналей сложены аргиллитами майкопской серии, осложненными разломно-надви-говыми дислокациями.

В пределах Керченско-Таманского прогиба отмечается смена направлений простирания глубинных субширотных структурных элементов. При общей субширотной ориентировке тектонических элементов наблюдается смена их западно-северо-западного простирания на Таманском полуострове на западно-юго-западное направление в пределах Керченского полуострова (см. рис. 2).

Процессы глиняного диапиризма определяют строение всего продуктивного разреза, формируя многочисленные унаследованно развитые складки. Глиняные диапиры образуют холмовидные поднятия в пределах субширотно ориентированных протяженных антиклинальных зон. Они разделены относительно плоскими синклинальными прогибами. Начало формирования диапировых структур приходится на ранний – средний миоцен. Современная структура верхнего этажа вызвана интенсивной складчатостью в течение плиоцен-чет-вертичного этапа.

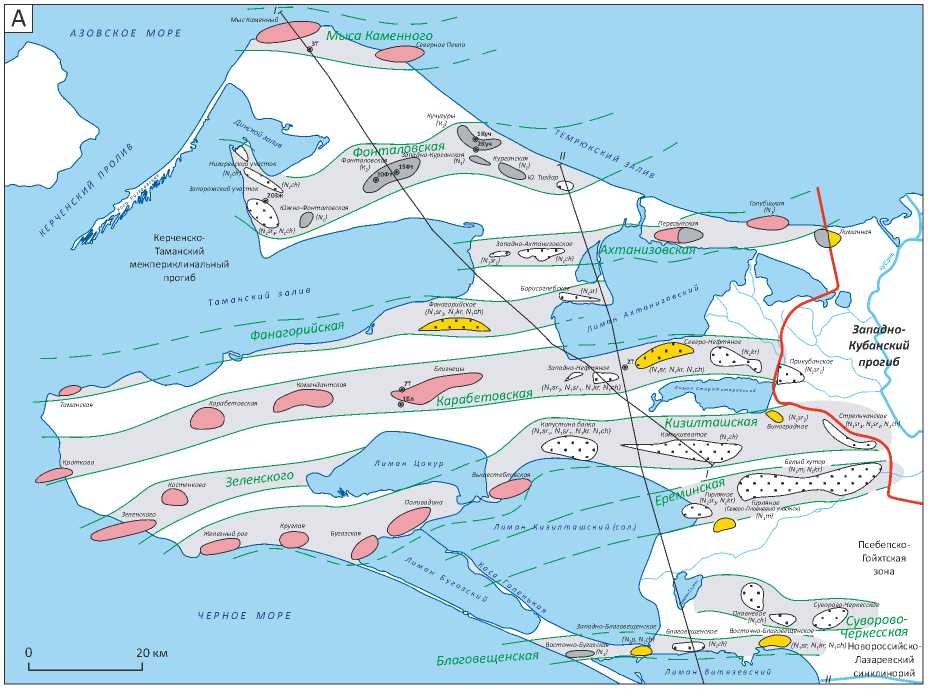

Таманский полуостров включает масштабные антиклинальные зоны (Карабетовская и Кизилташ-ская), которые протягиваются через весь прогиб и содержат значительное число диапировых и криптодиапировых структур, образующих холмовидные поднятия (отметки рельефа более 150 м). Антиклинали разделены довольно широкой (4–7,5 км) синклиналью. Важно то, что на восточном замыкании Карабетовской и Кизилташской зон установлены диапировые структуры (Виноградная, Прикубанская, Стрельчанская), расположенные вблизи Ахтырского надвига и испытывающие его тектонодинамическое воздействие. Амплитуды складок превышают 800 м. Размеры складок достигают 12 км по длинной оси и 3 км по короткой (рис. 3).

Нефтегазоносный потенциал Таманского полуострова определяется примерно двумя десятками месторождений, среди которых преобладают нефтяные. Большинство из них представлены сложноэкранированными залежами над диапирами (криптодиапирами) или на их склонах. Продуктивные горизонты сосредоточены в караган-чокракских и сарматских отложениях. Отдельные залежи УВ выявлены в понтических и меотических горизонтах, а также в верхнемеловых толщах.

Над глиняными диапирами сформированы Ахта-низовская, Запорожская, Плавневая и другие складки, сложенные караган-чокракскими и сарматскими отложениями. Они интенсивно дислоцированы, образуя блоковые структуры с амплитудой нарушений от 25 до 250 м. Ловушки УВ в этих структурах обычно тектонически экранированы.

Кроме того, выделяются диапиры, своды которых разрушены в результате воздымания вплоть до образования сопочных брекчий (Стрельчанская, Фа-нагорийская, Капустина Балка и др.). В таких условиях залежи УВ примыкают к майкопскому ядру, образуя сложноэкранированные ловушки, в которых экранирование имеет тектонический и литолого-стратиграфический характер. Продуктивный разрез включает порово-трещинные и кавернозно-трещинные коллекторы.

Месторождения УВ на Таманском полуострове (мелкие и мельчайшие) имеют обычно многопластовое строение и включают залежи тяжелой и вязкой нефти. Освоено менее половины выявленных месторождений. Перспективы нефтегазоносности проблематичны и требуют комплексирования геофизических данных и применения комплексного метода прогнозирования, учитывающего не только материалы сейсморазведки, но и результаты изучения потенциальных полей, данных электроразведки и др.

В пределах Западного Предкавказья выделяется несколько крупных субширотных разломно-надвиговых зон. Они в общем виде определяют промышленно нефтегазоносные участки и структуры. Этим зонам сопутствуют вертикальные зоны тепломас-сопереноса, создающие благоприятные условия для формирования УВ-залежей (наличие структуры, коллектора и экрана).

Самая крупная вертикальная зона тепломассо-переноса приурочена к наиболее масштабной промышленно освоенной нефтегазоносной Ахтарской разломно-надвиговой структуре Западного Предкавказья. Она служит эталоном глубинного флюидопото-ка, выделенного по всему комплексу прогнозных параметров (сейсмо-, электро-, магниторазведка и др.).

Основная масса УВ-залежей в пределах Таманского полуострова сосредоточена в неогеновых отложениях. В майкопских толщах они не установлены (отмечены только отдельные проявления в верхнемайкопских горизонтах). Такое положение можно объяснить недостаточной изученностью глубоких структур нижнего – среднего майкопа. В пределах Керченского полуострова, наоборот, наибольшие скопления УВ сосредоточены в майкопских отложениях.

Сходная с Керченским полуостровом ситуация установлена и восточнее Таманского нефтегазоносного района (в Ахтырской зоне Индоло-Кубанского прогиба). Здесь нижнемайкопские толщи (в первую очередь нефтегорской свиты) содержат многочисленные месторождения УВ, разрабатываемые многие десятилетия.

Нефтегазовый потенциал майкопской серии далеко не исчерпан. Глинисто-аргиллитовые толщи майкопа (хадумиты) перспективны на УВ-сырье на всей территории Южного региона. Однако при оценке перспектив объекта следует отказаться от стереотипа прогностического подхода. В глинисто-аргиллитовых толщах (хадумитах) в первую очередь необходимо искать не песчаные прослои, а зоны очаговой трещиноватости, свойственной тектонически активным зонам [2].

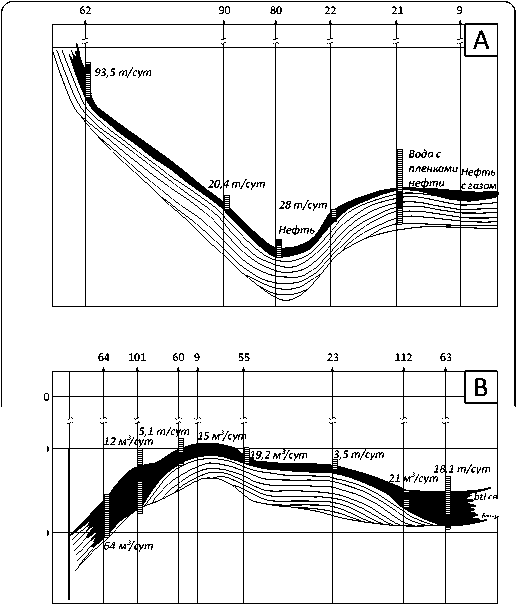

Рис. 3. Карта нефтегазоносности Таманского полуострова (А) и разрезы по линии I – I (В), II – II (С)

Fig. 3. Map of oil and gas occurrence in the Taman Peninsula (А) and cross-sections along I – I (В), II – II (С) lines

Cкв. м. Каменного

К-62 3 К-80

К-60 К-48 К-46

Cкв. Северо-Кизилташская

Cкв. Комендантская

Cкв. Фонталовская

К-27 К-33 К-16

лК-104 К-10 К-105 К-102

B

Н , м

C

Cкв. Благовещенская

7 45 14

N21pm-Q

N13m-N13s

N12kg-N21 c

N21pm-Q

N13 m-N 13s

N12kg-N 12c

N11-Р3

Р 2- Р 1

Южно-Нефтяная

6 К-10К-25 К-80

710 727 495 575

К2

Cкв. Старо-Титаровская

Cкв.

8К

К-102

-108 К-101

кв.

К-9 4

К-46 К-36 К

Цымбалы Cкв. Тиздар

- --

К-28

-27 К-23

К-2

К-26

К-24 К-2

6 К-32

-28

331 321

9 549

N12 pm-Q

К1

Масштаб вертикальный 1:50 000 горизонтальный 1:100 000

6000 Н , м

1-

Р2- Р 1

Месторождения и залежи ( 1 – 3 ): 1 — нефтяные, 2 — газонефтяные, 3 — газовые; структуры ( 4 , 5 ): 4 — выявленные, 5 — выведенные из бурения; 6 — линии сейсморазрезов; 7 — антиклинальная зона; параметрические скважины ( 8 , 9 ): 8 — пробуренные, 9 — проектные; 10 — разрывные нарушения; 11 — известняковая толща в меловых отложениях; отложения ( 12 – 18 ): 12 — четвертичные и понтические, 13 — меотические и сарматские, 14 — караган-чокракские, 15 — майкопские, 16 — эо-цен-палеоценовые, 17 — верхнемеловые, 18 — нижнемеловые

Fields and pools ( 1 – 3 ): 1 ― oil, 2 ― gas and oil; 3 — gas; structures ( 4 , 5 ): 4 — identified, 5 — decommissioned; 6 — lines of seismic sections; 7 — anticline zone; stratigraphic wells ( 8 , 9 ): 8 — drilled, 9 — planned; 10 — faults; 11 — limestone formation in Cretaceous deposits; deposits ( 12 – 18 ): 12 — Quaternary and Pontian, 13 — Meotian and Sarmatian, 14 — Karagan-Chokraksky, 15 — Maikopsky, 16 — Eocene-Paleocene, 17 — Upper Cretaceous, 18 — Lower Cretaceous

Нефтегазоносность Керченского полуострова

Крымское складчатое сооружение представляет собой активную континентальную окраину на юге Русской плиты, которая с севера на юг образует аккреционный клин, затем вулканическую дугу и тыловую (рифовую) зону. Южнее вся эта структура окружена глубоководной Черноморской впадиной.

Керченский полуостров четко делится на две тектонические зоны, разделенные предгорной сутурой. Северная зона входит в состав Индоло-Кубанского прогиба и на поверхности сложена среднемиоценовыми отложениями. Южная образует восточное периклинальное погружение антиклинория Горного Крыма. На поверхности здесь обнажаются глинистые толщи майкопской (e3–N1) серии.

В пределах прогиба широко развиты брахиан-тиклинали субширотного простирания, которые в рельефе Керченского полуострова (и Таманского полуострова) представлены холмовидными поднятиями с относительными превышениями до 100 м. К сводам антиклиналей приурочены многочисленные грязевые вулканы, имеющие вид сопок. Они также установлены в акватории Черного и Азовского морей. Здесь они сформированы в виде конусообразных холмов высотой до 120 м.

Осадочное выполнение прогиба представлено в основном многокилометровой толщей майкопских аргиллитовых отложений, которые избирательно (в основном на севере Керченского полуострова) перекрыты песчано-глинистыми горизонтами верхнего миоцена – плиоцена. Подошва майкопских отложений фиксируется на глубинах 2,5–8,5 км. Характерно клиноморфное строение алевритоаргиллитовых толщ.

В геологическом разрезе прогиба наиболее древними, по косвенным данным, являются кристаллические сланцы рифея, слагающие основание Скифской плиты. Палеозойские отложения в этом регионе представлены сланцами (Симферопольское поднятие) и известняками (Горный Крым).

Продуктивный разрез Керченского полуострова включает отложения нижнего и верхнего мела, палеоцена, эоцена, майкопской серии (e3–N11) и неогена. Обычно этаж нефтегазоносности ограничивается одним-двумя отделами, но отмечаются и многопластовые. Наиболее распространены залежи в майкопских и палеозойских толщах. Наблюдаются в основном газовые и газоконденсатные месторождения.

В нижнемеловых отложениях коллекторами являются песчаники и алевролиты, а также туфы и туффиты. Верхнемеловые коллекторы представлены известняками и мергелями, иногда с прослоями терригенных горизонтов. Емкостные параметры известковых пород низкие, только известняки маастрихта характеризуются средними значениями межзерновой емкости. Наличие трещиноватости в них увеличивает емкостные свойства коллекторов. Палеоценовые отложения также имеют существенно карбонатный состав (известняки и мергели). Коллекторы в этих породах представлены трещинно-поровым типом, изменчивой емкостью и средней проницаемостью.

В эоценовых отложениях преобладают глинистые известняки, мергели и глины, иногда песчаноалевритовые горизонты, обладающие хорошими коллекторскими свойствами. Трещиноватость (особенно масштабная) значительно увеличивает фильтрационные свойства. Глинисто-аргиллитовые толщи майкопской серии содержат редкие прослои песчаноалевритового состава, которые обладают высокими коллекторскими свойствами. Однако региональную нефтегазоносность майкопских отложений также следует связывать с очаговой трещиноватостью. Самые молодые (караган-чокракские и нижнесарматские отложения) имеют существенно глинистый разрез, в котором коллекторы представлены пачками песчано-алевритового и песчанисто-известнякового состава.

Результатом многолетних региональных геолого-разведочных работ стал набор многочисленных двухмерных сейсмогеологических разрезов, профилей, схем, карт и различных моделей. Таким образом, были получены представления о тектоническом строении региона и структурных особенностях отдельных зон. К настоящему времени этот этап региональных работ можно считать завершенным [3]. Создан значительный информационный потенциал, что позволяет обозначить проблему зонального прогноза отдельных структурных элементов юга России (зон нефтенакопления), в частности в пределах Керченско-Таманского поперечного прогиба.

В Южном регионе максимально обострилась конкурентная ситуация, сопровождаемая снижением аукционной активности. Это падение активности нельзя объяснить только высокой стартовой ценой малоразмерных лицензионных участков. Низкая инвестиционная привлекательность определяется слабой геолого-экономической подготовкой объектов. Из-за этого недропользователи, получив лицензию, начинают свою деятельность с переинтерпретации имеющихся сейсморазведочных материалов на основе новейших технологий для подготовки более обоснованных моделей строения участков (залежей). Именно такая предлицензионная подготовка необходима для объективной оценки перспективных объектов.

В настоящее время анализ фактических данных позволяет сделать вывод о том, что готовые объекты для лицензирования (НЭ) отсутствуют. Единственный способ нарастить УВ-потенциал в регионе — поменять стереотип поисков нефти в традиционных коллекторах. Необходимо искать нефть в прогибах, отрицательных формах и на склонах поднятий, обращая внимание на коллекторские свойства трещи- новатых зон в консолидированных осадочных толщах. Одним словом, там, куда мы все последние годы сознательно не заходили, чтобы не усложнять себе поисковый процесс и не удорожать геолого-разведочные работы. Следует также изменить принципы анализа и оценки результатов геофизических работ.

Принятая в настоящее время технологическая схема анализа и геологической интерпретации сейсмических данных успешно апробирована при изучении гранулярных коллекторов в отложениях неогена. Однако использование этой технологии при прогнозно-поисковых геолого-разведочных работах в пределах региона оказалось малоэффективным.

Обусловлен такой результат резким отличием коллекторов продуктивного разреза в консолидированных толщах. Проницаемыми породами здесь являются в основном трещиноватые карбонатно-глинистые толщи, в которых емкостные свойства обусловлены преимущественно вторичной пористо-кавернозной структурой. Поэтому разрабатывается оптимальная схема геолого-разведочных работ изучения очагово-трещинных коллекторов в зонах разломно-надвиговых структур позднеальпийской складчатости. В этих целях потребовалось ввести в поисково-разведочную стадию в качестве прогнозного параметра анализ вертикальных зон флюидо-потоков .

Так как структурный фактор отходит на второй план, необходим интегральный анализ тектонических элементов (любых анти- и синформ и особенно зон перегибов) для выявления концентрированных флюидопотоков УВ. В изменившихся условиях недропользования для выбора новых направлений геолого-разведочных работ следует объективно оценить результаты предыдущих региональных исследований. Весь комплекс данных позволяет определить обоснованные поисковые критерии на базе выводов по геологическим, стратиграфическим, магматическим и другим особенностям, начиная с самых верхних горизонтов продуктивного разреза.

Глинистый многокилометровый комплекс кайнозоя, основу которого составляет майкопская серия, обладает масштабным энергетическим потенциалом, который последовательно реализуется в виде различных явлений флюидодинамики. Он определяет региональные и локальные процессы автономного складкообразования в результате инверсионного развития или регионального изменения геотектонического режима. Этот огромный энергетический потенциал выражается в высоком уровне флюидонасы-щения многокилометровых глинистых толщ, причем УВ-флюиды сложного химического состава распределены неравномерно. Их флюидное (до жидкого) состояние вызывает активное протекание процессов, определяющих объемные деструкции вмещающих глинистых толщ (смятие в складки и осложнение их разрывами).

Большинство поверхностных нефтегазовых проявлений генетически связано с майкопской нефтью, мигрировавшей по нарушениям (надвигам и сдвигам) сплошности глинистых толщ вверх по разрезу. Неф-тепроявления встречены также практически во всех скважинах, вскрывших отложения майкопской серии.

Геолого-тектонические поисковые критерии свидетельствуют о том, что при оценке перспектив нефтегазоносности аргиллитов майкопа и других горизонтов следует в первую очередь уделить внимание фронтальным надвигам-поддвигам в бортовых уступах передовых прогибов. Продуктивны зоны дробления глинистых отложений надвига, но еще более перспективны поднадвиговые зоны.

Залежи УВ в глинистых коллекторах приурочены к тектонически активным, линейно ориентированным структурам, которым в плитном чехле (в том числе и в майкопских глинистых отложениях) соответствуют зоны трещиноватости, расслоенности и дробления (рис. 4). При ширине до 250–300 м они простираются на расстояние в несколько километров с неравномерно-пятнистым распределением трещиноватости (дислокаций различного типа). При этом четко и определенно выявляется связь указанных тектонически ослабленных структур в чехле с глубинными разломами в консолидированном основании.

В связи с физико-химическими особенностями глинистых толщ майкопской серии вертикальная миграция флюидопотоков была затруднена и проявилась избирательно. Всплывающие по ослабленным тектоническим каналам флюиды заполняли любые встречающиеся резервуары. В поисках путей миграции (ослабленных и трещиноватых зон) флюи-допоток не контролировался возникшим структурным планом. Поэтому условия для формирования разуплотненных зон создавались в различных геолого-тектонических условиях, включая синклинали, моноклинали и др. Завершение активного тектогенеза приводило к замедлению, а затем и прекращению вертикальной миграции. Возросшее давление и горизонтальные напряжения запечатывали трещинные пути фильтрации. Пластичность глинистых масс определила герметизацию насыщенного УВ-ре-зервуара и формирование локальных «запечатанных» залежей в глинистых толщах майкопской серии самой разнообразной формы (рис. 5).

Не вызывает сомнений надразломный генезис УВ-залежей. Зона глубинного разлома, выделенная по сейсмогеологическим и геоэлектрическим данным, сопровождается масштабной зоной флюидизации субширотной ориентации. Она усилена эманационным потоком, максимум которого проявлен севернее — уже в пределах Тимашевской ступени. Протяженная зона эманационного потока простирается субширотно. По разрезу наблюдаются зоны аномально высоких пластовых давлений, играющих важную роль в флюидодинамике глубинных зон.

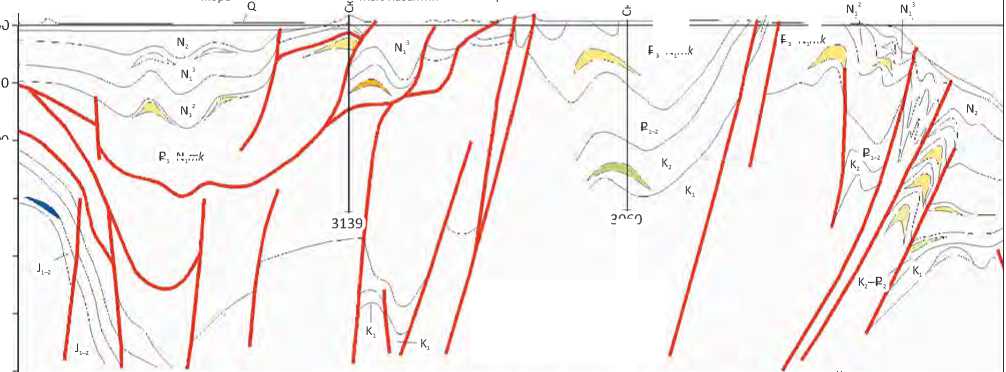

Рис. 4. Прогнозный геологический разрез (по данным ФГБУ «ВСЕГЕИ»)

Fig. 4. Predicted geological cross-section (according to VSEGEI data)

–5000

Индоло-Кубанская НГО

q –N mk

Керченско-Таманский НГР

Южносивашско-Тимашевский НГР

Прикрымская зона

Арабатская стрелка Азовское море

Керченский полуостров

Мыс Казантип q –N mk q1–2

A5 Керченский НГР

–1000

–2000

–3000

–4000

q –N mk q K

Индольский прогиб

Запарпачская зона

Прикрымско-Предкавказская зона смятия

Восточная переклиналь Горного Крыма

Керченско-Таманский поперечный прогиб

Зона квазисубдукции

–6000

Абс. глубина, м

EZE 2[

]3

Границы ( 1 , 2 ): 1 — геологических комплексов, 2 — контроля нефтегазоносности; 3 — разрывные нарушения, установленные по сейсмическим данным

Boundaries ( 1 , 2 ): 1 — geological series, 2 — oil and gas occurrence control; 3 — faults identified in seismic data

Литолого-седиментационные критерии

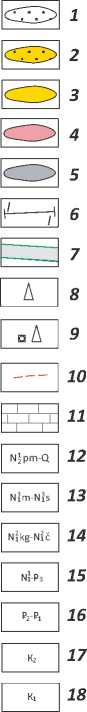

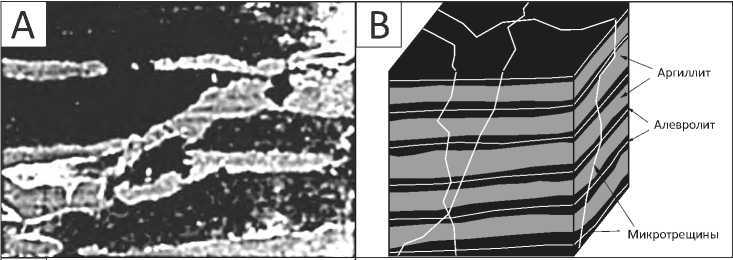

Продуктивный аргиллито-глинистый пласт образует региональное переслаивание темно-серых (до черных) и серых глин мощностью до нескольких сантиметров. Содержание тонкодисперсного ОВ в темно-серых глинах составляет 5–8 %, в серых разностях — около 2 %. В темно-серых глинах масштабно проявлены открытые трещины, ориентированные вдоль напластования, а также секущего направления (рис. 6).

В составе аргиллитов и аргиллитоподобных глин преобладают глинистые минералы (в основном каолин) в количествах 45–95 %, гидрослюды мусковито-вого типа, хлорит, а также ОВ (до 7 %), битумоиды (до 25 %) и пирит (до 5 %).

Результаты геолого-разведочных работ свидетельствуют о региональной нефтегазоносности аргиллито-глинистых толщ. Однако в продуктивном разрезе регионально выдержанные коллекторы отсутствуют. Очаговое насыщение резервуаров приводит к зонально-пятнистому распределению запечатанных листовато-плитчатых коллекторов с упругозамкнутым режимом и аномально высоким пластовым давлением — в 1,3–1,5 раза выше нормального значения. В результате таких гидродина- мических условий продуктивного разреза в пределах разрабатываемых полей нефтеносности Предкавказья из скважин получены промышленные притоки.

Для низов майкопской серии характерна четко проявленная цикличность, которая однозначно прослеживается на каротажных диаграммах. Циклиты имеют двухчленное строение: нижняя часть глинистая, верхняя — существенно карбонатная. Микро-обломочный характер глинистого осадка и неплотная упаковка пелитовых частиц предопределили первичную расслоенность и листоватость отлагающихся глинистых пород. Постседиментационные процессы литификации и тектонические напряжения совместно с другими факторами усилили седиментационные дефекты осадка и создали современный тип глинистого нефтепродуктивного коллектора, преобладающего в разрезе кайнозоя (рис. 7).

Формирование нефтесодержащей емкости начинается с микрослоистой седиментации в уникальных условиях майкопского бассейна и продолжается в течение всего литогенетического процесса. Завершение формирования коллектора приходится на этап неотектонической активизации, сопровождаемой появлением локальных зон трещиноватости. Коллекторы в ловушках капиллярно-экранированные. В них

Рис. 5. Субширотный и субмеридиональный разрезы Журавского месторождения

Fig. 5. Roughly EW and NS trending sections across the Zhuravsky field

tl св.

мкр

–1850

–1900

Масштаб по горизонтали — 1 : 50 000; по вертикали — 1 : 1 000

Абс. глубина, м

А — профиль по линии I – I, B — профиль по линии II – II 1 — нефтяная залежь; 2 — глины

А — section along I – I Line, B — section along II – II Line

1 — oil pool; 2 — clay флюидоупор образует глины, подобные коллектору, лишенные фильтрационно-емкостных свойств.

Геодинамические критерии

Неизменные разности существенно глинистых толщ майкопа изначально лишены эффективных емкостных и фильтрационных свойств. Коллекторские свойства глин формируются в процессе геодинами-ческого развития (включая явления дилатансии) региона в неотектонический этап. Он сопровождается образованием трещин, дроблением и рассланцева-нием, определяющими разуплотнение глинистых толщ и создающими микротрещинную емкость. Многочисленные нефтегазопроявления постоянно отмечаются в разуплотненных разностях глин при бурении скважин в майкопском разрезе. Известны частые выбросы и фонтаны с повышенными притоками нефти и газа.

Результаты изучения керна определенно свидетельствуют о динамических преобразованиях глин в продуктивных интервалах разреза. Нефтенасыщенные образцы в керне интенсивно трещиноваты, перемяты и рассланцованы с отчетливыми зеркалами скольжения. Такие тектонически активные интервалы разреза имеют размеры по вертикали от нескольких до десятков и сотен метров. Опыт изучения перспективных зон свидетельствует о том, что наиболее результативны глубинные разломы, сопровождаемые оперяющими нарушениями. Максимально эффективны участки пересечения разнонаправленных разломных структур.

Залежи нефти в хадумитах связаны с тектонически активными зонами, в которых происходит очаговое насыщение отдельных резервуаров. Коллектор нефти представлен тонкослоистыми глинами с первичной текстурной неоднородностью, которая определяет разуплотнение (раздвинутость) плитчато-листоватых фрагментов вследствие наложенных тектонических, литологических, геохимических и других процессов. Плотность трещин значительна, однако диагностика их затруднена, так как основная масса совпадает с плоскостью напластования.

В итоге можно заключить, что в глинистых коллекторах эффективную емкость формируют вторичные пустоты (межлистовое и межплитчатое пространство), которые обеспечивают фильтрационные свойства резервуара.

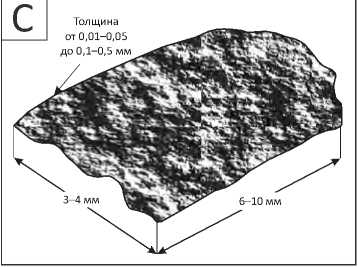

Скелет коллектора представлен тонкими и относительно ровными (направленно ориентированными) листоватыми и линзовидными пластинами. Они неплотно прилегают друг к другу, образуя пустотное пространство, создающее эффективную емкость коллектора. Размеры пластин варьируют в среднем от 3 × 4 до 6 × 10 мм и более при толщине от 0,01 до 0,1–0,5 мм.

Межслоевая трещиноватость глинистых коллекторов носит ориентированный характер с определяющим трендом по напластованию (в гранулярных коллекторах такая ориентированность отсутствует). Наполняемость коллектора определяется плотностью трещин, составляющей основу нефтенасыщенного пространства. Фильтрация жидкости поддерживается секущими трещинами. По данным гидропрослушивания, проницаемость трещин в среднем составляет 0,65 · 10-3 мкм2 (проницаемость матрицы только 0,028 · 10-3 мкм2). Анализ больших шлифов [5] свидетельствует о преобладании горизонтальных трещин (58,5 %), наклонные составляют 31,3 %, вертикальные — 10,2 % (см. рис. 7).

Модель аргиллито-глинистого коллектора

Для продуктивного разреза характерна глинистость коллектора, который практически полностью сложен тонколистоватыми аргиллитами с примесью органики и включениями сульфидов и карбонатов.

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS

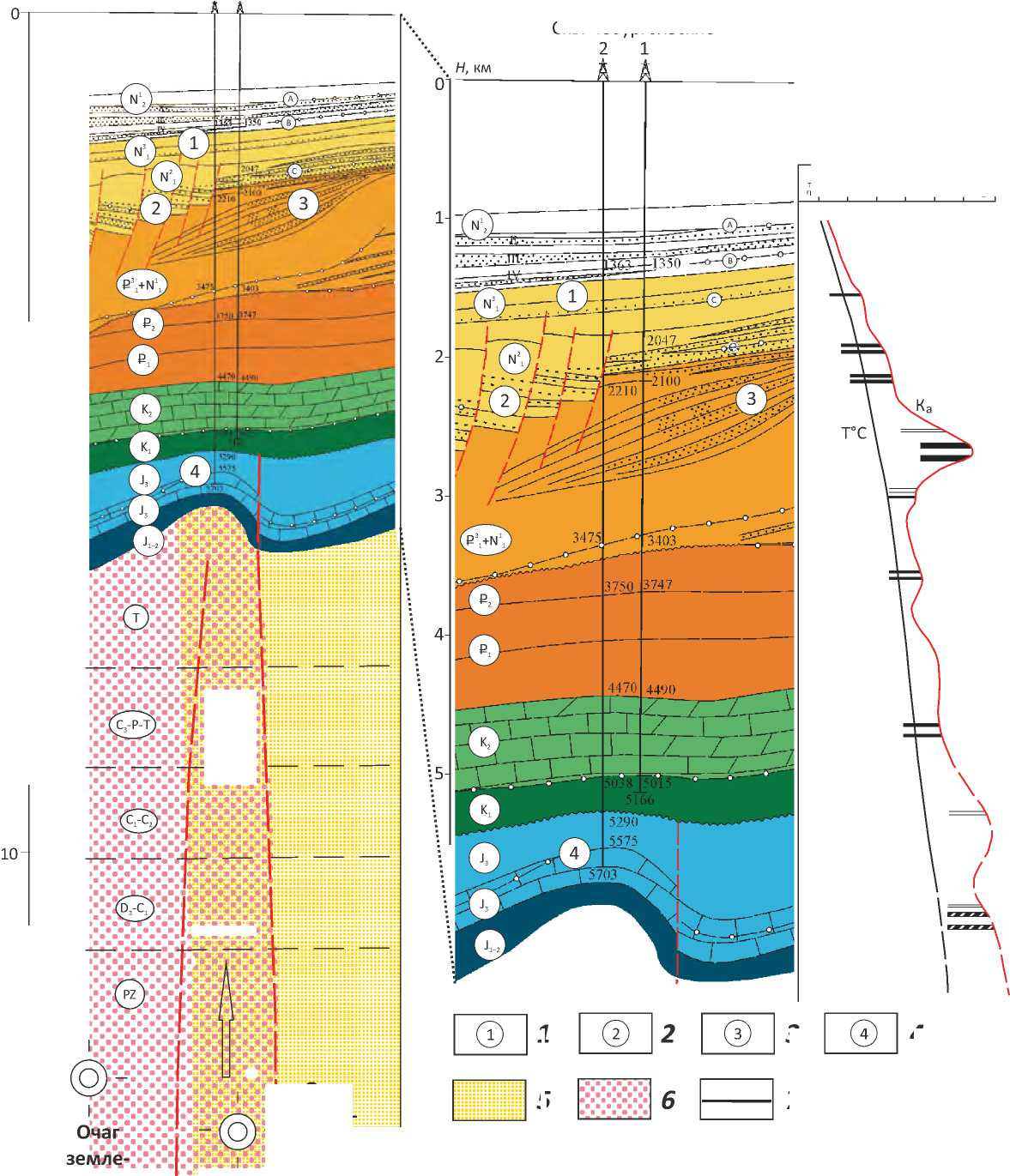

Рис. 6. Модель строения нефтяных месторождений западной части Индоло-Кубанского прогиба

Fig. 6. Model of oil field architecture in the western part of the Indolo-Kubansky trough

058518 пк38

Скв. Чебургольские-

Скв. Чебургольские-2 1

1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 Кa гТреармммоа- 10 80 120 160 200°С

q

K

K

J

J трясения 2005–2009 гг.

. . !!Ига!3!”И :±::№$й v«XvXv

гамм

г.’гр;' дюны

Очаг землетрясения 2005 г.

Н , км

:<т

Перспективные объекты ( 1 – 8 ): 1 — поздний миоцен – плиоцен, литологические ловушки в диапировых антиклиналях осевой зоны Индоло-Кубанского прогиба (Анастасиевско-Троиц-кое и др.); 2 — средний миоцен, пластово-сводовые ловушки в зоне Новотиторовского глубинного разлома (Сладковско-Мо-розовские и др.); 3 — олигоцен, литологические ловушки в песчаных клиноформах зоны перехода северного борта Индоло-Кубанского прогиба и Тимашевской ступени; 4 — верхняя

юра, структурно-тектонические ловушки в карбонатной формации северного борта Индоло-Кубанского прогиба; 5 — зона эманационного потока; 6 — зона флюидизации; 7 — нефть; 8 — газ

Exploration targets ( 1 – 8 ): 1 — Late Miocene – Pliocene, stratigraphic traps in diapiric anticlines of the axial zone of the Indolo-Kubansky trough (Anastasievsky-Troitsky, etc.); 2 — Middle Miocene, structural (anticlinal) traps in the zone of Novotitorovsky deep fault (Sladkovsko-Morozovsky, etc.); 3 — Oligocene, stratigraphic traps in sandy clinoforms of the transition zone between the Indolo-Kubansky trough and the Timashevsky flat; 4 — Upper Jurassic, two/three way closures in carbonate formation of the northern shoulder of the Indolo-Kubansky trough; 5 — zone of emanation flow; 6 — fluidization zone; 7 — oil; 8 — gas

Рис. 7. Модель трещиноватого коллектора

Fig. 7. Model of fractured reservoir

A — характер трещиноватости в породах (скв. Воробьевская-47, интервал глубин 1920–1927 м, ув. 50), B — модель порово-трещинного коллектора в баженитах, C — плитчато-листоватые фрагменты, слагающие скелет разуплотненных аргиллитов A — nature of fractures in the rocks (Vorobyovsky-47 well, depth range 1920– 1927 m, magnification 50), B — model of porous-fractured reservoir in Bazhenite, C — slabby-foliated fragments composing the matrix of decompacted claystone

Залежи УВ приурочены к разным структурно-тектоническим зонам: антиформам, перегибам и участкам выклинивания в синклиналях и моноклиналях, тяготея к зонам схождения разнонаправленных систем тектонических нарушений.

Месторождения УВ обычно представлены в продуктивном разрезе многослойными залежами (часто выше и ниже майкопской серии).

Общий характер резервуаров в глинистых коллекторах нестандартный, сложноэкранированный, с неустойчивым негоризонтальным водонефтяным контактом. Характерны высокие значения аномально высокого пластового давления.

Тип залежи: стратиграфически, литологически и тектонически экранированный, редко пластово-сводовый. Между флюидоупорами и коллекторами резкие границы часто отсутствуют.

Тип коллектора: листовато-трещинный и листовато-порово-трещинный. Его проницаемость определяется системой трещин, включающей субгоризонтальные, которые резко преобладают, и секущие (от вертикальных до наклонных). Матрица коллектора микропористая, однако она резко (фактически на три порядка) уступает трещинной пористости. Практически весь объем матрицы заполнен водой и различными битумоидами.

Технологическая схема прогноза выбрана на основе объективной оценки результативности геолого-разведочных работ в ретроспективе. Сделан однозначный вывод о том, что успешность поисков на территории Предкавказья достигалась, во-первых, за счет выбора обоснованных направлений работ (в современной терминологии — плей) и, во-вторых, благодаря использованию соответствующих технологий. В итоге следовали серийные открытия однотипных залежей, которые оправдывали выбор плея. Так было с освоением залежей в песчаниках чокрака и известняках маастрихта Северо-Кавказской нефтегазоносной провинции, которые в настоящее время составляют основу добываемых УВ.

Определяющими параметрами являются:

– структурная ловушка (антиформы, клиноформы, сложноэкранированная ловушка), а также зоны очаговых (локализованных) дислокаций;

– коллектор (гранулярный, поровый, трещиннокавернозный, трещинный);

– покрышка (на глубине непроницаемы обычно эвапориты, а также консолидированные толщи пелитов);

– УВ-потенциал, который оценивается по наличию вертикальных флюидопотоков (труб дегазации), выделяемых при комплексном анализе всех геофизических данных.

В общем случае ни один из этих факторов в отдельности не способствует формированию УВ-за-лежей. И только их благоприятное сочетание (интегральное суммирование) приводит к образованию месторождений УВ. Результат прогноза представляет собой информацию нового качества, поскольку получается она за счет синтеза различных параметров исследуемого поля и процедур их обработки.

По определению, отдельно взятые параметры геофизических полей такую информацию не содержат. Их объединение (суммирование) также непродуктивно.

В то же время уже сейчас можно подойти к решению конкретных практических задач по подготовке к лицензированию ряда перспективных объектов в пределах региона [6, 7].

Заключение

Методология прогнозирования . Формальная задача геологического прогноза заключается в выявлении и анализе структур системы (закономерной взаимосвязи объектов), базис которой синтезируется метазакономерностью. Этот последовательный процесс наложения ограничений сопровождается снижением объема информации, которая в итоге преобразуется в локальный контур (аномалию) с максимальной перспективой обнаружения месторождений.

Прогнозирование требует строгого соответствия формальной постановки задачи с сутью геологических процессов, а не усложнения математического аппарата . С позиции методологии исследования геологического пространства, экономическая эффективность диктует изучение природного объекта единой комплексной системой инструментария, неразрывного перехода от общего к частному, т. е. от регионального анализа к зональному прогнозу и в итоге — к локальным построениям с выделением перспективных объектов .

В процессе анализа и обобщения предлагаемых работ для исследования глубинной фильтрации необходимо использовать:

-

1 – временные разрезы, полученные по результатам трех вариантов фильтрации: низкочастотной, средне- (обычная) и высокочастотной. Для объективной оценки нужна переобработка исходных данных по методу параметрической развертки отображений;

-

2 – данные электроразведки;

-

3 – потенциальные поля (региональный и детальный масштабы): A g , А Та , данные по эманационным потокам.

Следующий этап прогнозного анализа требует применения метода структурно-формационной интерпретации .

Структурно-формационная интерпретация изначально появилась как ответ геофизиков-сейсми- ков на сейсмостратиграфический вариант геологической интерпретации, как его альтернатива. Основой послужил известный сейсморазведчикам факт, что вид окончательного сейсмического разреза сильно зависит от критерия, по которому он строился. Можно, например, стремиться к максимальной прослеживаемости горизонтов — важнейшей задаче структурных построений — и в результате применения множества целенаправленных процедур фильтрации, регулировки, коррекции и т. д. получить одну из возможных структурных моделей.

Можно сконцентрироваться на контрастном выделении дизъюнктивных нарушений — получится другой разрез. Наконец, может быть получен разрез, на котором наилучшим образом проявляется внутренняя структура искомого геологического объекта — это будет третий разрез, отличный от предыдущих. Таким образом, каждому геологическому разрезу может быть поставлено в соответствие множество сейсмических отображений, специальным образом подчеркивающих те или иные свойства разреза: его иерархическую структуру; морфологию его основных границ; внутреннее строение слагающих его тел; ранжированную совокупность дизъюнктивных нарушений; степень регулярности прослеживания слоистости; типы слоистости, цикличности и т. д.

При этом сам разрез получается на основе информации о среде, записанной на сейсмограммах в виде годографов и временных полей.

Для повышения достоверности прогноза необходимо использовать технологию комплексного анализа всех геофизических данных, которая фиксирует вертикальные нарушения, определяющие всплывание (втекание) флюидов (вертикальных зон тепломассопереноса), и зоны дилатансии. Итогом таких построений является геологическая интерпретация геофизических данных .

Следует учесть, что при современной технологии интерпретации результатов сейсмических работ 2D используется только около 30 % полученной информации. Предлагаемые подходы к интерпретации позволят использовать данные сейсморазведки в максимальном объеме.

Список литературы Перспективы промышленного освоения глубоких горизонтов Керченско-Таманского нефтегазоносного района

- Гаврилов В.П. Газовые струи - новый нетрадиционный источник УВ // Геология нефти и газа. - 2014. - № 6. - С. 62-67.

- Лебедько Г.И. Хадумиты Северного Кавказа // Геология нефти и газа. - 2015. - № 4. - С. 45-54.

- Лебедько Г.И. Перспективы нефтегазоносности Предкавказской системы передовых прогибов // Геология нефти и газа. - 2011. - № 3. - 32-41.

- Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского. Картографическая фабрика ВСЕГЕИ [Электронный ресурс]. - 2019. - Режим доступа: https://vsegei.ru/ru/info/pub_ggk1000-3/Skifskaya/l-36_k-36.php (дата обращения: 21.12.2020 г.).

- Королев С.Н. Модель глинистых коллекторов нефти в отложениях нижнего майкопа Воробьевского месторождения // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. - 2008. - № 6. - С. 41-46.

- Лебедько А.Г., Лебедько Г.И. Перспективы промышленного освоения законсервированных скважин нераспределенного фонда недр юга России // Геология нефти и газа. - 2018. - № 5. - С. 95-103.

- Юдин В.В. Потенциально нефтегазоносные структуры Предгорного Крыма // Геодинамика и нефтегазоносные структуры Черноморско-Каспийского региона: сборник докладов IV Международной конференции Крым - 2002 (9-4 сентября 2002 г., Гурзуф). - Симферополь, 2003. - С. 271-279.