Перспективы развития природоохранных комплексов на морских побережьях Дальнего Востока России

Автор: Майоров И.С.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 2, 2014 года.

Бесплатный доступ

Особенностью предлагаемых нами решений по созданию природоохранного комплекса на морских побережьях Дальнего Востока РФ является увязывание его с развитием природопользования в макрорегионе в соответствии с предложенными нами природно-центрированными моделями.

Природоохранный комплекс, адаптивное биоресурсное природопользование, природно-центрированные модели, экологический каркас, экотоны

Короткий адрес: https://sciup.org/14083557

IDR: 14083557 | УДК: 338.48

Текст научной статьи Перспективы развития природоохранных комплексов на морских побережьях Дальнего Востока России

Введение. Анализ современного состояния заповедного дела показывает, что крупная нерешенная проблема - «островное» положение особо охраняемых природных территорий. Вследствие этого сложные экосистемы среди хозяйственно освоенных территорий имеют тенденцию к упрощению и объединению. Задача состоит в том, чтобы найти способы включить их в систему хозяйственных связей, при которой они с максимальной эффективностью выполняли бы свои природоохранные функции, а также распространяли бы их на окружающие территории.

Создание и развитие природоохранных комплексов на морских побережьях Дальнего Востока РФ имеют свои, присущие только этому региону отличительные особенности, обусловленные спецификой формирования ландшафтов в контактной зоне самого крупного материка и океана планеты, своеобразием эколого-экономического развития макрорегиона и значительными перспективами увеличения интенсивности природопользования в условиях господствующей доктрины устойчивого развития.

Цель исследования . Определение перспектив по созданию природоохранного комплекса на морских побережьях Дальнего Востока РФ и увязывание его с развитием природопользования в макрорегионе (в соответствии с предложенными нами природно-центрированными моделями, в которых особо охраняемые природные территории занимают главенствующее положение в системе природопользования).

Теоретическая основа исследования :

-

1. Концепция природоохранного комплекса (сеть особо охраняемых природных территорий, в ячеях которой локализованы очаги антропогенных воздействий на природную среду), которая базируется на следующих положениях:

-

- основная задача природоохранной деятельности состоит в том, чтобы обеспечивать инвариантность биосферы, противостоять антропогенным возмущениям и сохранять биоразнообразие и уникальные экосистемы [6];

-

- на непрерывности сети особо охраняемых природных территорий (принципиальное отличие природоохранного комплекса от всех других ранее предлагавшихся совокупностей особо охраняемых природных территорий - островов или архипелагов дикой природы среди культурных или техногенных ландшафтов).

-

2. Адаптивное биоресурсное природопользование (для обеспечения устойчивого развития на морских побережьях Дальнего Востока РФ с сохранением биоразнообразия) [7].

-

3. Система природоохранных комплексов Приморского края [1,2, 9, 10, 13].

Материалы исследования . Основополагающими работами при разработке нашей концепции природоохранного комплекса на морских побережьях Дальнего Востока РФ стали труды: А.Г. Банникова и А.К. Рустамова [1], Ю.И. Берсенева [2], М.Е. Сулей и Б. Уилкокс [3], П.П. Второва и В.Н. Второвой [4], Ю.И. Миротворцева [9], В.П. Селедца, Б.В. Пояркова, Т.Ф. Воробьевой и др. [10], Б.В. Пояркова и В.П. Каракина

[11], В.П. Селедца [13], Б.И. Семкина, И.С. Майорова и М.В. Горшкова [15], В.Е. Соколова, К.П. Филоновой, Ю.Д. Нухимоской и др. [16], В.М. Урусова, И.С. Майорова, Л.А. Майоровой и др. [17], Ф.Р. Штильмарка [18] и др.

Особенностью предлагаемых нами решений по созданию природоохранного комплекса на морских побережьях Дальнего Востока РФ является увязывание его с развитием природопользования в макрорегионе в соответствии с предложенными природно-центрированными моделями [6, 7], в которых основное внимание уделяется природоохранным комплексам.

Это поможет решить следующие проблемы:

-

- сохранение биоразнообразия (как основа будущего развития);

-

- обеспечение экологической безопасности (для снижения угроз здоровью населения);

-

- повышение привлекательности рекреантов.

На Дальнем Востоке РФ первое определение природоохранного комплекса дано Б.В. Поярковым и В.П. Каракиным [11, с. 132 ]: «Природоохранный комплекс (заповедники и буферные зоны) представляет собой такие естественные резерваты природы, которые находятся под специальной системой охраны с целью поддержания спонтанного воспроизводства ресурсов и условий сколь угодно долго».

По этому определению, в комплексах (местами) можно вести экстенсивное хозяйствование, не альтернативное (по объемам и видам) природоохранной деятельности. Но в заповедниках запрещена всякая хозяйственная деятельность.

Концепция природоохранного комплекса возникла не на пустом месте. К настоящему времени скопился обширный фактический материал о различных охраняемых природных территориях.

Согласно концепции, выработанной совместно И.С. Майоровым и В.П. Селедцом [5], природоохранный комплекс – система особо охраняемых природных территорий, созданная для решения задач управления качеством окружающей природной среды и воспроизводства биологических ресурсов. Это сеть особо охраняемых природных территорий с сохранением территориальной организации ландшафтных единиц.

Она формируется на основе схемы природоохранного районирования (в пределах одного или нескольких административных районов) и включает в себя:

-

- систему особо охраняемых природных территорий (развивавшуюся по мере усложнения природнохозяйственной ситуации);

-

- экологические коридоры (что обеспечивает охрану разнообразия растительного покрова и генофонда, поддержание экологического равновесия и качества окружающей среды, а также воспроизводство природных ресурсов и условий рекреации).

Развитие концепции природоохранного комплекса наглядно иллюстрирует таблица 1 [5].

Развитие концепции природно-охранного комплекса [5]

Таблица 1

|

Содержание концепции |

Авторы |

|||

|

Козин, 1981 |

Поярков, Кара-кин, 1981 |

Каракин, Красилов, 1989; Богатов и др., 1989 |

Селедец, 1983, 1984, 1985, 1987, 1989, 1993; Селедец и др., 1986; Селедец, Майоров, 2005, 2006, 2007, 2008; Селедец, Майоров, Сы-рица, 2007,2008,2009; Майоров 2005,2008, 2009, 2013 |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

Цели |

||||

|

Поддержание воспроизводства ресурсов |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Регламентация природопользования |

- |

+ |

- |

+ |

|

Гармонизация отношений в системе «природа-общество» |

- |

- |

- |

+ |

Окончание табл. 1

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

Задачи |

||||

|

Повсеместная охрана природы |

- |

+ |

+ |

+ |

|

Охрана заповедников и других ОПТ |

+ |

- |

- |

- |

|

Охрана уникальных природных комплексов |

- |

- |

+ |

+ |

|

Охрана эталонов природы |

- |

- |

+ |

+ |

|

Методы |

||||

|

Создание благоприятного окружения для заповедников |

+ |

+ |

- |

+ |

|

Увеличение размеров ООПТ |

- |

- |

+ |

+ |

|

Увеличение разнообразия ООПТ |

- |

- |

+ |

+ |

|

Преобразование сети ООПТ в ПОК |

- |

- |

- |

+ |

|

Критерии отбора ООПТ |

||||

|

Ресурсная ценность |

- |

- |

+ |

+ |

|

Максимальное природное разнообразие |

- |

- |

+ |

+ |

|

Способность к самовоспроизводству |

- |

- |

+ |

+ |

|

Ключевое положение в регионе, природной зоне, ландшафте |

- |

- |

- |

+ |

|

Средообразующее и объектно-защитное значение |

- |

- |

+ |

+ |

|

Расположение в природно-миграционном русле |

- |

- |

+ |

+ |

|

Взаимодействие ООПТ |

||||

|

Использование эффекта соседства ООПТ |

+ |

- |

- |

+ |

|

Дифференциация ООПТ по целевому назначению |

- |

+ |

+ |

+ |

|

Ориентация различных ООПТ на решение общей задачи |

- |

- |

- |

+ |

|

Функционирование природоохранной системы |

||||

|

Природная саморегуляция |

+ |

- |

+ |

+ |

|

Непосредственное воздействие на природные комплексы |

- |

- |

- |

+ |

|

Косвенное воздействие путем регламентации природопользования на сопредельных территориях |

- |

+ |

+ |

+ |

|

Системное регулирование с помощью экологических коридоров и технических средств |

- |

- |

- |

+ |

С точки зрения управления ее задача заключается в регламентации характера территориальной организации хозяйственного комплекса исходя:

-

- из исторически сложившегося ландшафтного разнообразия территории;

-

- степени и характера ее освоенности (эта регламентация осуществляется путем изменения соотношения между интенсивно используемыми землями и буферными зонами различного типа, в качестве которых выступают те или иные особо охраняемые природные территории).

Природоохранный комплекс, обеспечивающий саморегуляцию экосистем в масштабах юга Дальнего Востока РФ, составляет его экологический каркас (табл. 2).

Таблица 2

|

Функциональная зона природоохранного комплекса |

Группа типов охраняемых природных территорий |

Тип охраняемой природной территории |

|

Эталонная |

Природнозаповедные территории |

1. Заповедники. 2. Биосферные заповедники. 3. Памятники природы (в т. ч. охраняемые урочища и одиночные памятники природы). 4. Природные национальные памятники. 5. Охранные зоны природно-заповедных территорий |

|

Культурные природные территории |

6. Ботанические сады. 7. Дендрологические парки. 8. Зоологические парки. 9. Памятники садово-паркового искусства |

|

|

Ресурсоохранная |

Запретные и защитные лесные территории |

10. Заказники. 11. Ореховопромысловые зоны. 12. Заповедноохотничьи хозяйства. 13. Заповедно-лесоохотничьи хозяйства. 14. Государственные охотничьи хозяйства. 15. Государственные лесоохотничьи хозяйства. 16. Опытно-показательные охотничьи и рыболовно-спортивные хозяйства. 17. Запретные зоны лова рыбы (моря, водохранилища и т.д.) |

|

Рекреационная |

Запретные и защитные лесные территории |

18. Леса зеленых зон. 19.Почвозащитные и полезащитные леса. 20. Курортные леса. 21. Запретные полосы вдоль рек и вокруг водоемов. 22. Защитные полосы вдоль железных и шоссейных дорог. 23. Защитные полосы лесов на селеопасных склонах. 24. Защитно-эксплуатационные леса. 25. Прочие леса первой группы |

|

Санитарнозащитные природные территории |

26. Округа санитарной охраны курортов. 27. Зоны санитарной охраны источников. 28. Прочие санитарно-защитные природные территории |

|

|

Рекреационные природные территории |

29. Курортные зоны и местности. 30. Зоны отдыха. 31. Туристические зоны и местности. 32. Природные местные (ландшафтные) парки. 33. Природные территории, резервируемые для рекреации |

|

|

Природные территории, связанные с памятниками истории и культуры |

34. Историко-архитектурные и природные музеи-заповедники. 35. Природно-исторические заповедники. 36. Природно-литературные заповедники. 37. Природно-археологические заповедники. 38. Природно-исторические заказники |

|

|

Экстенсивного хозяйства |

Особые формы охраняемых природных территорий |

39. Нерестовые реки. 40. Пригородные (включая зеленые) зоны. 41. Рекреационные (включая курортные, оздоровительные и туристические) районы. 42. Ландшафтно-эстетические трассы. 43. Охранная зона побережья Японского моря. 44. Водоохранная зона вокруг озера Ханка. 45. Другие водоохранные зоны озер,водохранилищ и рек. 46. Прочие территории особого природопользования |

Функциональные зоны природоохранного комплекса [5]

Природоохранный комплекс в нашем представлении – система особо охраняемых природных территорий, имеющая целью гармонизацию отношений в системе «природа–общество» применительно к задачам социально-экономического развития региона в условиях изменяющейся природно-хозяйственной ситуации.

Особое внимание нами уделяется экотонам морских побережий и экологическим коридорам. Принципиальные отличия нашей концепции от ранее предлагавшихся: внимание к экотонам как качественно особым участкам биосферы, включение в природоохранный комплекс экологических коридоров в качестве необходимого компонента, обеспечивающего жизнеспособность природоохранного комплекса и устойчивость его функционирования.

При разработке концепции природоохранного комплекса в экотонах морских побережий мы исходили из того, что основная задача природоохранной деятельности состоит в том, чтобы обеспечивать инвариантность биосферы, противостоять антропогенным возмущениям и сохранять биоразнообразие и уникальные экосистемы [6].

Географический подход к проблеме повышения устойчивости биосферы состоит в оптимальной локализации особо охраняемых природных территорий, в создании эффективных природоохранных систем. Неустойчивость биосферы в первую очередь проявляется там, где элементы биосферы наиболее чувствительны к воздействию.

Области неустойчивости биосферы - экотоны - границы между экосистемами, природными зонами и горными поясами. В экотонах наблюдается наибольшая пространственно-временная вариабельность всех свойств. Именно в экотонах и должны преимущественно располагаться особо охраняемые природные территории, поскольку там в основном локализуются древние формы, эндемики, наблюдается повышенное генетическое разнообразие, повышенная фенотипическая и модификационная изменчивость.

Для экотонов характерны уникальные сочетания видов, уникальные сообщества, в экотонах наблюдаются наиболее высокие колебания численности («волны жизни»), а также волны расселения.

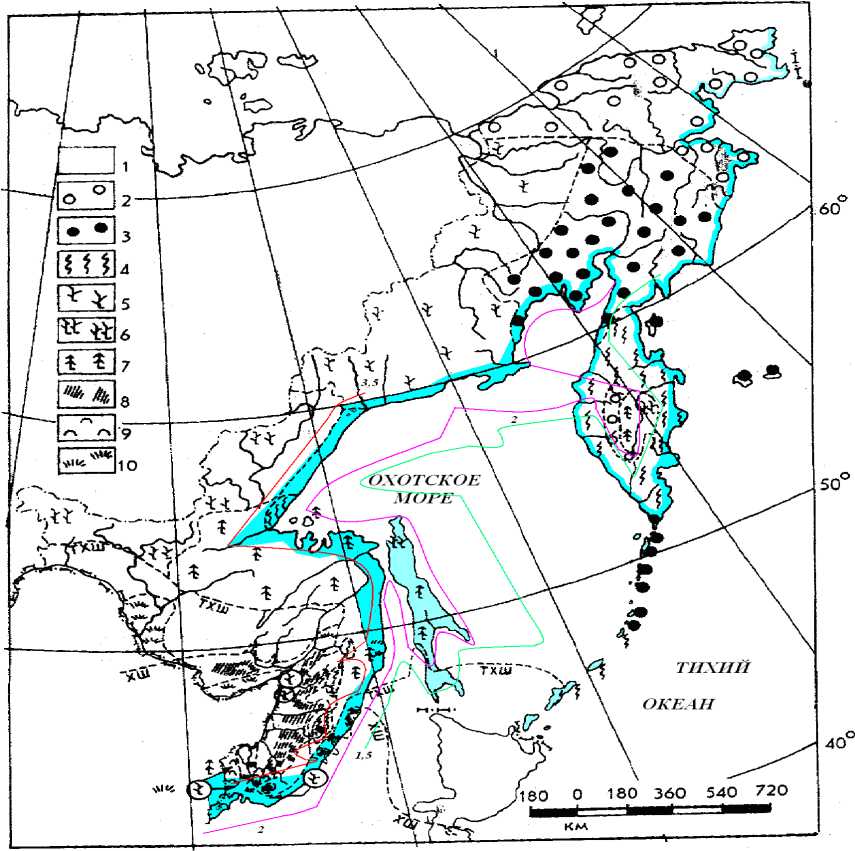

Экотоны морских побережий юга Дальнего Востока РФ - зона контакта глобального уровня (рис.), имеющая границы:

-

1) на суше :

-

- макроуровень (по суммарному влиянию на климат, ограниченному К конт = 3-3,5 [14], разделяющим прибрежно-морские и континентальные мезоклиматы) - береговая полоса шириной до 100 км [8];

-

- мезоуровень - по рубежу проникновения морских туманов и активного влияния моря на сельскохозяйственные культуры (до 20 км от моря);

-

- микроуровень - до ветро-волнового заплеска (т.е. в пределах современной супралиторали);

-

2) на море:

-

- макроуровень - до границы подводной окраины материка (глубина - 200 м);

-

- мезоуровень - до границ сублиторали - 20 м глубины [12];

-

- микроуровень - до глубин не более % длины волны (при эколого-экономической оценке прибрежных акваторий для передачи в аренду небольших бухт можно ограничивать прибрежные акватории по входным мысам).

70°

Экотоны морских побережий в пределах ландшафтных зон Дальнего Востока России [7]: 1 - арктические пустыни; 2 - тундра; 3 - лесотундра; 4 - каменноберезовые леса; 5 - северная светлохвойная тайга;

-

6 - южная светлохвойная тайга и ее реликты - эсктразоны; 7 - южная тайга; 8 - современные массивы кедра корейского; 9 - сосново-широколиственные леса; 10 - лесостепь. Пунктиром обозначены границы хвойно-широколиственных и темно-широколиственных лесов. Серым цветом показана зона перехода континент-океан в пределах пониженной континентальности климата (коэффициент континентальности - не более 3,5)

Структура экотонов морских побережий обусловлена нахождением их в зоне контакта трех сфер (атмосферы, гидросферы и литосферы) и поэтому состоит из элементов морской прибрежной полосы этих сфер; специфических континентальных и аквальных экосистем и уникальных ландшафтов, возникших как реакция косной и биокосной сфер на особенности зоны перехода.

Анализ перспектив развития природоохранных комплексов на морских побережьях Дальнего Востока РФ показал, что:

-

- контактные географические структуры обладают более благоприятными факторами и предпосылками устойчивого развития, но более узкой природно-ресурсной базой, большим перечнем моделей природопользования на побережье (привлечение ресурсов акватории делает такие модели осуществимыми);

-

- оптимальная локализация хозяйственной деятельности – в центральных частях природных (ландшафтных) зон и горных поясов (там наблюдается компенсационный эффект взаимодействия многих факторов, состояние которых в целом оптимально для большинства элементов, образующих экосистемы);

-

- в условиях экологического оптимума по большинству факторов элементы высокочувствительны к позитивным воздействиям, переводящим управляющие факторы из среднего состояния в оптимальное;

-

- в области границ действие управляющего фактора менее надежно, поскольку любые внешние или внутренние флуктуации здесь легко могут свести на нет эффективность управляющего воздействия;

-

- территории интенсивного ведения хозяйства целесообразно располагать в центральных частях природных (ландшафтных) зон, а особо охраняемые природные территории – в экотонах;

-

- в иерархической структуре пространственно-временной организации биосферы наименьшей территориальной единицей, с которой начинается глобальный отчет ответственности за судьбу биосферы, является физико-географическая область.

Выводы

-

1. Природоохранный комплекс – система особо охраняемых природных территорий, имеющая целью гармонизацию отношений в системе «природа-общество» применительно к задачам социальноэкономического развития региона в условиях изменяющейся природно-хозяйственной ситуации.

-

2. Необходимо включение в природоохранный комплекс экологических коридоров в качестве компонента, обеспечивающего жизнеспособность природоохранного комплекса и устойчивость его функционирования.

-

3. Основная задача природоохранной деятельности состоит в том, чтобы обеспечивать инвариантность биосферы, противостоять антропогенным возмущениям и сохранять биоразнообразие и уникальные экосистемы.

-

4. Географический подход к проблеме повышения устойчивости биосферы состоит в оптимальной локализации особо охраняемых природных территорий, в создании эффективных природоохранных систем.

-

5. Неустойчивость биосферы в первую очередь проявляется там, где элементы биосферы наиболее чувствительны к воздействию (области неустойчивости биосферы – экотоны – границы между экосистемами, природными зонами и горными поясами, где наблюдается наибольшая пространственно-временная вариабельность всех свойств).

-

6. Особо охраняемые природные территории необходимо преимущественно располагать в экотонах, поскольку здесь:

-

- в основном локализуются древние формы, эндемики;

-

- наблюдается повышенное генетическое разнообразие, повышенная фенотипическая и модификационная изменчивость;

-

- уникальные сочетания видов, уникальные сообщества;

-

- наблюдаются наиболее высокие колебания численности («волны жизни»), а также волны расселения.