Перспективы развития сетевого взаимодействия в транспортно-логистическом комплексе региона

Автор: Оборин Матвей Сергеевич

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика @ges-jvolsu

Рубрика: Региональная экономика

Статья в выпуске: 3 т.22, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается актуальный вопрос развития транспортно-логистической системы и транспортно-логистических кластеров на территории Российской Федерации на основе сетевого взаимодействия. Предметом исследования являются транспортно-логистические кластеры регионов России, их значение в развитии транспортно-логистического комплекса и экономики субъектов РФ. Проанализированы научно-теоретические понятия по проблеме исследования, их иерархия в транспортно-логистическом комплексе региона. Охарактеризована экономическая сущность транспортно-логистического кластера и элементы его структуры, представлена экономическая характеристика различных групп предприятий в зависимости от степени участия в основном бизнес-процессе. Проведена сравнительная оценка состояния и функционирования транспортно-логистических кластеров на территории России с Европейской сетью транспортно-логистических кластеров, образованных в ходе усиления интеграции экономик европейских стран в единое пространство, разработаны предложения по их развитию на основе сетевого взаимодействия. Основные методы исследования - формально-логический, системный и ситуационный подходы, анализ статистики. Выявлена необходимость поддержки процессов формирования транспортно-логистических кластеров с помощью государственных программ и стратегий, форм государственно-частного партнерства в экономике, активизации интеграционных связей и комплексного развития на основе базовых предприятий. Проанализированы и изучены показатели функционирования транспортно-логистических кластеров на примере Белгородской области и Приморского края, включающие в себя уровень развития региональной инфраструктуры, степень вовлечения экономической мощности региона, позицию региона относительно основных отечественных и глобальных транспортных коридоров. По итогам работы сформулированы предложения по развитию сетевого взаимодействия в транспортно-логистическом комплексе регионов, определены перспективы и направления повышения экономической эффективности транспортных предприятий, уменьшение процента потерь в отрасли. Применение полученных результатов целесообразно при разработке региональных программ социально-экономического и транспортного развития.

Транспортно-логистическая система, транспортно-логистический кластер, транспортно-логистическая сеть, логистика, транспортный канал, рынок транспортных услуг, сетевое взаимодействие, региональная инфраструктура, государственная политика, инновации

Короткий адрес: https://sciup.org/149131659

IDR: 149131659 | УДК: 332.1 | DOI: 10.15688/ek.jvolsu.2020.3.5

Текст научной статьи Перспективы развития сетевого взаимодействия в транспортно-логистическом комплексе региона

DOI:

Транспортная система имеет важнейшее значение для социально-экономического развития субъектов страны и сглаживания диспропорций между регионами. Эффективность развития транспорта и логистики определяется степенью включения отдаленных территорий в более крупные экономические системы, обеспечения доступности для потребителей товаров и услуг, повышения привлекательности для платежеспособного спроса. Программы стратегического развития регионов России затрагивают проблему транспортно-логистического обеспечения и развития инфраструктуры, поскольку данный вид деятельности создает основу для формирования экономики удаленных территорий и повышения темпов роста благополучно развивающихся субъектов, малых городов и муниципалитетов. Исследование направлений оптимизации и создания транспортно-логистических систем в регионах России должно ориентироваться на положительный отечественный и зарубежный опыт.

Исследования направлений развития транспортно-логистических комплексов в условиях интегрированной экономической среды можно условно разделить на несколько групп:

-

1. Цифровизация и технологическое перевооружение отрасли, внедрение инновационных технологий в процессы управления транспортом и логистикой, создание автоматизированных линий обработки и сортировки грузов, автоматизированных рабочих мест и интеллектуальных систем контроля [Bley et al., 2016; De Haes et al., 2009; Luftman et al., 2012; Reeves et al., 2011; Urbach et al., 2017].

-

2. Внедрение принципиально новых технологий стратегического планирования и сценарного прогнозирования развития предприятий транспорта и логистики, оценки эффектов влияния на региональные социально-экономические системы, в том числе устойчи-

вый рост взаимосвязанных видов деятельности и преобразование пространства депрессивных территорий [Dibrell et al., 2013; Kießling et al., 2010; Rohrbeck, 2011; Rohrbeck et al., 2015].

-

3. Интенсификации процессов кластеро-образования в транспортных комплексах и системах под влиянием реализации стратегических программ социально-экономического развития субъектов РФ и программно-целевого подхода в сочетании с рыночными механизмами финансирования и распределения прибыли [Bereznoy, 2015; Bishop et al., 2007; Bodwell et al., 2010; Vecchiato, 2015].

Современный этап развития экономики характеризуется активным формированием интеграционных объединений. Формами таких объединений могут быть транспортно-логистические системы и структуры, схожие с ними по своей организации – транспортно-логистические кластеры (далее – ТЛК), сетевые структуры.

Проблема кластерного и сетевого развития является достаточно актуальной и обусловлена положительным опытом развитых стран в различных видах экономической деятельности (табл. 1).

Основные термины, характеризующие транспорт и логистику, конкретизируются на различных территориальных уровнях: транспортно-логистическая сеть включает интеграционные формы в отрасли (сети, кластеры, стратегические альянсы и другие виды кооперации и партнерства).

Научные подходы к сущности и структуре транспортно-логистических кластеров

Под транспортно-логистической сетью (далее – ТЛС) понимается множество предприятий, функционирующих с целью оказания услуг на основе единого бизнес-процесса и координации коллективного поведения, которое может принимать формы кластеров, ассоциаций, союзов, стратегических альянсов.

Транспортно-логистическая система – конкурентная бизнес-среда со множеством автономных бизнес-единиц с едиными целями и задачами, связанными с транспортным обслуживанием, достижением высокой прибыли и качества услуг. Транспортно-логистические кластеры являются географически локализованной группой транспортных предприятий, сосредоточенных на оказании услуг в границах определенных маршрутов, взаимодействующих с предприятиями взаимосвязанных отраслей. Более подробный обзор определений понятия транспортно-логистических кластеров различными авторами представлен в таблице 2.

Транспортно-логистические кластеры – это сложная форма функционирования региональных систем логистики, которая позволяет сократить имеющиеся издержки субъектов и ускорить темпы системных логистических процессов.

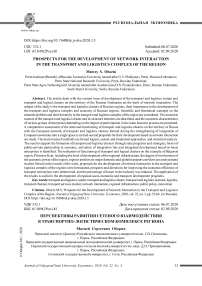

Структура транспортно-логистических кластеров включает в себя несколько элементов физической инфраструктуры, взаимодействующие между собой (см. рис. 1).

Таблица 1

Характеристика интегрированных структур в научных работах

|

Авторы |

Содержание понятия |

|

Р. Хаггинс [Huggins, 2000] |

Под сетевой структурой понимается взаимодействие нескольких экономических агентов, длительно объединенных общими целями |

|

Дж. Вебстер [Webster, 1995] |

Кооперация бизнес-структур на основе координации экономического поведения центром стратегического планирования, обмена компетенциями, объединения финансовых, технологических ресурсов, связанных единой информационной средой |

|

Ю.С. Богачев, А.М. Октябрьский, Д.А. Рубвальтер [Богачев и др., 2009] |

Кооперация на основе объединения высокотехнологичного ресурсного потенциала юридических и физических лиц с целью производства инновационной продукции на различных территориальных уровнях |

|

В.А. Баринов, Д.А. Жмуров [Баринов и др., 2007] |

Совокупность устойчивых контрактов или похожих социальных и экономических отношений между участниками системы |

|

М. Кастельс [Кастельс, 1999] |

Объединение в общий бизнес-процесс на основе ресурсного потенциала независимых экономических систем |

Примечание. Составлено автором.

Таблица 2

Определение понятия ТЛК у отечественных авторов

|

Автор |

Содержание понятия |

|

Т.В. Евтодиева [Евтодиева, 2011] |

Предприятия, географически локализованные, оказывающие полный цикл транспортно-логических услуг, включая контроль ресурсов на входе и выходе бизнес-процесса |

|

М.В. Пятаев [Пятаев, 2010] |

Объединение отдельных логистических звеньев, связанных между собой регионально, функционально и экономически, обеспечивающих перевозочный процесс и качество услуг на основе получения экономических выгод |

|

И.Г. Смирнов [Смирнов, 2013] |

Отраслевые кластеры, чьей конечной продукцией являются транспортнологистические услуги в грузовом и пассажирском секторе |

|

Д.Г. Федотенков, А.А. Падал-ко [Федотенков и др., 2014] |

Кооперация независимых экономически структур с целью получения конкурентных преимуществ на рынках различного уровня и контроля рыночной доли услуг |

|

И.Г. Меньшенина [Меньше-нина, 2013] |

Совокупность компаний, реализующих полный цикл транспортно-логистических услуг на определенной территории, получающих преимущества от совместной деятельности |

Примечание. Составлено автором.

Транспортные компании

Материальные ресурсы

Ремонтно-сервисные предприятия

Логистические компании

Страховые компании

Трудовые ресурсы

Экспедиторские компании

Финансовые учреждения

Информационные ресурсы

Рис. 1. Структура транспортно-логистического кластера Примечание. Составлено автором по: [Меньшенина и др., 2008].

Физическая инфраструктура – это автомобильные и железные дороги, водные и воздушные пути сообщения. Ее элементы представляют собой компании, осуществляющие определенный вид работ и услуг, которые, так или иначе, связаны с обработкой транспортных каналов. ТЛК формируются на основе принципов взаимодействия всех своих субъектов:

-

1) создание единой ресурсной и институциональной среды;

-

2) реализации системного инновационного процесса на различных этапах бизнес-процесса;

-

3) разработки совместно с научными институтами и образовательными организациями;

-

4) проведение кампаний по повышению квалификации персонала организационных объединений [Прокофьева и др., 2011].

К основным типам транспортно-логистических кластеров относятся такие геополитические, социально-экономические, стратегические и тактические объединения, как:

-

1) региональные ТЛК: чаще всего формируются в рамках определенного субъекта страны; по своей структуре являются прототипом региональной транспортно-логистической системы, за исключением некоторых аспектов, приведенных выше в отличиях между ТЛК и ТЛС;

-

2) межрегиональные ТЛК: базируются на территории нескольких государств, в которых

ядром выступает более экономически развитая страна; связи формируются с учетом особенностей национальных экономик и законодательства, обмена результатами, управленческим опытом и инновационными результатами, способствующими достижению задач, стоящих перед бизнесом в рамках транспортно-логистической политики;

-

3) обслуживающие глобальные ТЛК: это объединения экономических агентов на соседних территориях с международными транспортными коридорами, способствующие росту темпов и объемов товарно-логистических потоков и повышению качества на каждом этапе процесса обслуживания [Прокофьева и др., 2011].

Модельтранспортно-логистического кластера

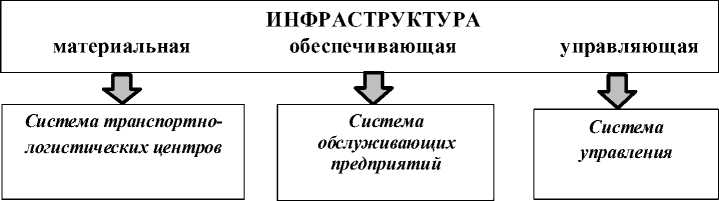

Модель транспортно-логистического кластера включает в себя большое количество структурных элементов. Основная модель ТЛК представлена на рисунке 2. Рассмотрим элементы кластерной модели более подробно.

-

1. Ядро кластера – предприятия, оказывающие базовые услуги или выпуск основной продукции кластера, вокруг которых сосредоточен весь бизнес-процесс с учетом экономической специализации, преимуществ территории. К ним относятся крупные компании и центры, подразделения транснациональных корпораций, транспортно-логистические узлы.

-

2. Обслуживающие предприятия, деятельность которых может быть не связана с основными услугами, но может оказывать существенное влияние на качество, конечные или промежуточные результаты всего бизнес-про-цесса: финансово-кредитные учреждения, сервисные, информационно-аналитические компании, склады и центры по переработке и сортировке грузов.

-

3. Предприятия, осуществляющие вспомогательные функции, связанные с аутсорсинговыми и посредническими операциями, которые оптимизируют деятельность обслуживающих и основных компаний.

-

4. Инфраструктура и институциональная среда – это научно-исследовательские институты и лаборатории, технопарки, наукограды,

Рис. 2. Модель ТЛК и ее элементы Примечание. Составлено автором.

которые напрямую обеспечивают деятельность объектов ядра.

К основным задачам транспортно-логистических кластеров относятся:

-

1) развитие материально-технологической основы производства товаров и оказания услуг кластеров, образующих единый цикл бизнес-процесса;

-

2) формирование гибкой ценовой политики на услуги кластера, снижение себестоимости и контроль затрат;

-

3) повышение эффективности транспортно-логистических коридоров и маршрутов;

-

4) обеспечение высокой устойчивости к рискам и неопределенности структуры кластера и кооперационных связей между предприятиями;

-

5) повышение эффективности сетевого взаимодействия и кооперации малого и среднего бизнеса в составе общей логистической системы кластера [Прокофьева и др., 2011].

Исследование транспортно-логистических кластеров связано с эволюцией сетевого взаимодействия как научно-теоретической концепции и заключаются в следующих положениях:

-

1) транспортно-логистические кластеры – это кластеры услуг, в то время как основными объектами изучения исследователей являлись кластеры товарного производства. Это происходило вследствие главной задачи экономического развития регионов – производства продукции для торговли. Теперь большее внимание уделяется кластерам услуг по мере роста их сегмента;

-

2) данные образования имеют высокую значимость в формировании социально-экономического пространства регионов и государств.

Анализ опыта регионов в сфере транспортно-логистической интеграции

В процессе развития интеграции экономик европейских стран в единое пространство была образована Европейская сеть транспортно-логистических кластеров. На данный момент она насчитывает 25 первичных ТЛК и приблизительно 60 вторичных. Четыре основных первичных кластера – это глобальные логистические кластеры, созданные на базе городов (Париж и Лондон) и городских агломераций (РандстадГолланд и Франкфурт-Рейн-Майн).

В связи с образованием Европейской сети транспортно-логистических кластеров часть транспортно-логистических услуг, которые оказываются специализированными провайдерами, составила 40 % общего оборота. Половина всего этого оборота приходится на Великобританию, Францию и Германию.

Наибольшая плотность Европейской сети ТЛК отмечается на территории огромного мегалополиса EuropeanCoreRegion – он же «голубой банан». Такое название этот отрезок сети носит из-за его формы и яркого голубого свечения, которое видно из космоса [Транспортно-логистические кластеры ...].

Что касается региональных ТЛК России, то здесь стоит отметить факторы, содействующие их развитию:

-

1) уровень развития региональной инфраструктуры;

-

2) степень экономической мощности региона;

-

3) позиция региона относительно главных отечественных и глобальных транспортных коридоров.

Наиболее перспективные региональные ТЛК в России находятся в Самарской, Белгородской, Калужской областях и в Приморском крае. Они характеризуются развитой инфраструктурой, большой сетью складских помещений и иными характеристиками, представленными в таблице 3.

Для наглядности были рассмотрены показатели Белгородской области и Приморского края. Приморский край обладает наиболее развитой сетью транспортно-логистического кластера: его поддерживает большое количество государственных и частных компаний, осуществляется много проектов по развитию ТЛК, реализуются более глобальные цели, чем у других регионов.

Для более полной картины необходимо рассмотреть и другие экономические показатели транспортно-логистических кластеров двух регионов (см. табл. 4).

Как видно из таблицы 4, показатели Белгородской области говорят о том, что она обладает более развитой транспортно-логистической системой. Следовательно, ТЛК Бел-

Таблица 3

Основные характеристики ТЛК Белгородской области и Приморского края

|

Показатель |

Белгородская область |

Приморский край |

|

Цель создания |

Объединение всех грузопотоков, минимизация периода обработки товаров, расширение ассортимента услуг |

Внедрение в ТЛС Азиатско-Тихоокеанского региона, соответствие ее стандартам |

|

Основные участники |

Белгородское отделение ЮВЖД – филиал ОАО «РЖД», корпорация «Развитие», международный аэропорт «Белгород» |

ОАО «РЖД», ООО «Большой порт Зарубино», ЗАО «Александр Хаус», ОАО «Восточный порт», ФКУ «Ространсмодернизация», Министерство РФ по развитию Дальнего Востока |

|

Проекты |

Зона опережающего развития (мультимодальная транспортно-логистическая зона) – международный аэропорт-«хаб» и объекты сопутствующей сервисной и логистической инфраструктуры |

Международный перегрузочный комплекс «Троица», 3-я очередь углепогрузочного комплекса порта Восточный, модернизация интермодального «Терминала Астафьева», развитие транспортного узла «Восточный – Находка», железнодорожный порт «Приморский» |

Примечание. Составлено автором по: [Романюк и др., 2015].

Таблица 4

Показатели ТЛК Белгородской области и Приморского края

|

Показатель |

Белгородская область |

Приморский край |

||||

|

2014 |

2015 |

2016 |

2014 |

2015 |

2016 |

|

|

Отправление грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, млн т |

54,4 |

53,5 |

51 |

13,9 |

13,6 |

12 |

|

Плотность железнодорожных путей на конец года, км путей на 10 000 км2 территории |

258 |

258 |

258 |

95 |

95 |

95 |

|

Перевозки грузов автомобильным транспортом организаций всех видов деятельности, млн т |

43,3 |

41 |

39,3 |

23,1 |

22,5 |

17,8 |

|

Грузооборот автомобильного транспорта организаций всех видов деятельности, млн т/км |

3 352 |

3 428 |

3 592 |

1 264 |

1 097 |

1 249 |

|

Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, км путей на 1 000 км2 территории |

675 |

704 |

729 |

89 |

93 |

92 |

Примечание. Составлено автором по: [Транспорт].

городской области имеет больший потенциал, чем ТЛК Приморского края. Несмотря на то что в Приморском крае реализуется большее количество программ по развитию транспортно-логистического кластера, показатели Белгородской области опережают аналогичные по Приморскому краю по всем направлениям. К примеру, количество отправленных грузов и пассажиров путем железнодорожного сообщения в Белгородской области в 2016 г. составило 51 млн т, что в 4 раза больше, чем аналогичные данные по Приморскому краю. Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в Белгородской области за 3 года незначительно выросла и составила 729 км путей на 1 000 км2 территории; в Приморском крае – 92 км путей на 1 000 км2 территории. Стоит отметить, что практически все показатели занятости транспортно-логистического кластера области и края за последние 3 года незначительно снизились, что говорит о некотором торможении развития транспортно-логистического кластера и в Белгородской области, и в Приморском крае.

Результаты и выводы

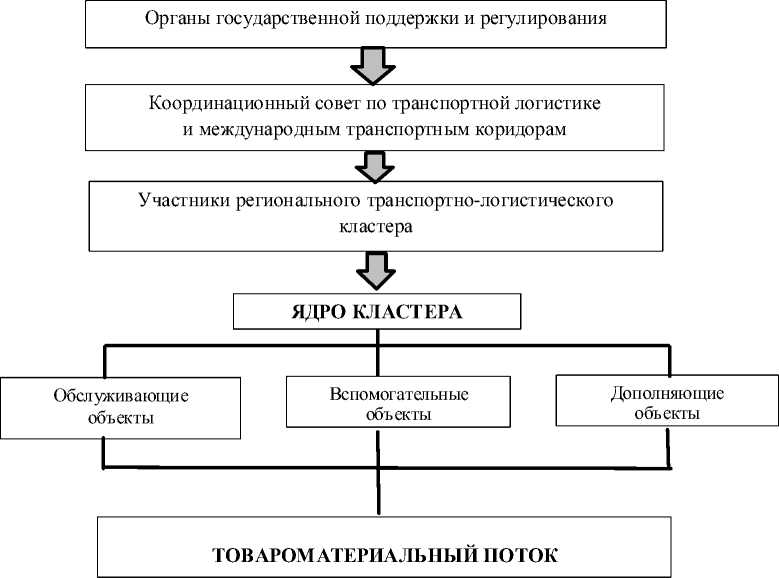

Улучшить состояние ТЛК рассматриваемых субъектов РФ возможно на основе сетевого взаимодействия, которое будет способствовать активизации межрегиональных связей и усилению бизнес-активности (см. рис. 3).

Основными проблемами функционирования региональных транспортно-логистических кластеров являются:

-

1) недостаточное количество квалифицированных работников, что вызвано несо-

Рис. 3. Перспективы развития сетевого взаимодействия в транспортно-логистическом комплексе региона

Примечание. Составлено автором.

ответствием образовательных программ учебных заведений высшего, среднего и профессионального образования современным потребностям и нуждам экономической сферы страны;

-

2) неспособность предприятия производить инновационные продукты, а также внедрять инновационные технологии в процесс производства, что приводит к достаточно медленным темпам обновления ассортимента выпускаемых предприятиями продуктов и услуг, а также к снижению уровня их потребительских качеств;

-

3) низкая степень развития организационной структуры кластера, в том числе и в виде недостатка практического стратегического планирования развития кластера, непро-работанной структуры системы информационных коммуникаций между всеми субъектами кластера;

-

4) существующие ограничения к выходу на зарубежный рынок, включающие в себя барьеры, установленные санкциями ведущих экономически развитых стран [Прокофьевa и др., 2011].

Таким образом, региональные транспортно-логистические кластеры в некоторых субъектах России уже находятся на достаточно высоком уровне, однако в других регионах требуются внушительные меры для развития ТЛК. Транспортно-логистический кластер – это относительно новый феномен, вызванный процессом глобализации мировой экономики, который подразумевает форму деятельности региональных логистических систем, способствующую сокращению имеющихся издержек регионов и увеличению темпов системных логистических процессов.

Транспортно-логистические кластеры способствуют ускоренному экономическому росту регионов страны, положительно влияют на отрасли промышленности, способствуя быстрому перемещению материальных грузов, сокращению временных затрат и издержек. В настоящее время в разных субъектах РФ состояние действующих региональных транспортно-логистические кластеров существенно отличается, что влияет на формирование территориальных стратегий и государственное регулирование отрасли. Наиболее развитыми в транспортном отношении регионами считаются Самарская, Белгородская, Калужская области, Приморский край, что обусловлено наличием большой сети дорог высокого качества, обширных складских помещений. Факторами, влияющими на успешное развитие транспортно-логистических кла- стеров, являются уровень развития региональной инфраструктуры, степень экономической мощности региона, географическое положение региона относительно главных отечественных и глобальных транспортных коридоров. Факторами, тормозящими развитие в регионах, выступают дефицит квалифицированных работников, невысокая степень развития организационной структуры кластера, недостаток практического стратегического планирования развития кластера, действующие ограничения к выходу на зарубежный рынок.

В результате проведенного исследования транспортно-логистические кластеры можно охарактеризовать как сложную форму функционирования региональных систем логистики, позволяющую сократить существующие издержки экономических субъектов и ускорить темпы системных логистических процессов. Формирование транспортно-логистических кластеров на региональном пространстве связано с функционированием единой информационно-технологической платформы и оптимизацией ресурсного потенциала транспортных компаний.

Для роста уровня транспортно-логистических кластеров до общепризнанных мировых возможно при эффективном перераспределении всех грузопотоков для рационального развития всех элементов ТЛК, росте качества предоставляемых предприятиями кластера услуг, формировании новых рабочих мест для квалифицированных специалистов в отраслях транспорта и связи, разработке новых стандартов безопасности грузоперевозок и распределения пассажиропотоков, кооперации новых предприятий малого и среднего бизнеса, участвующих в данной сфере деятельности. Транспортно-логистический кластер должен развиваться комплексно, без отрыва от работы своих основных предприятий, а также при помощи поддержки мер государственных стратегий и методов государственно-частного партнерства.

Сетевое взаимодействия является эффективным направлением развития транспортно-логистических комплексов, способствуя росту оборота и прибыли, концентрированию на перспективных видах экономической деятельности, приносящих наибольший доход, адаптируясь к спросу со стороны населения и бизнес-структур. Расширение рыночного присутствия способствует диверсификации рисков базовых компаний (ядра ТЛК) и повышает устойчивость и адаптивность региональных транспортных систем к негативным макроэкономическим факторам.

Список литературы Перспективы развития сетевого взаимодействия в транспортно-логистическом комплексе региона

- Баринов, В. А. Развитие сетевых формирований в инновационной экономике / В. А. Баринов, Д. А. Жмуров // Менеджмент в России и за рубежом. - 2007. - № 9. - С. 112-122.

- Богачев, Ю. С. Механизмы развития инновационной экономики в современных условиях / Ю. С. Богачев, А. М. Октябрьский, Д. А. Рубвальтер // Экономическая наука современной России. -2009. -№ 2 (45). - С. 65-71.

- Евтодиева, Т. В. Логистические кластеры: сущность и виды / Т. В. Евтодиева // Экономические науки. - 2011. - № 4 (77). - С. 78-81.

- Кастельс, М. Становление общества сетевых структур / М. Кастельс. - М. : Экос, 1999. - 236 с.

- Меньшенина, И. Г. Транспортно-логистический кластер в экономической системе региона / И. Г. Меньшенина // Экономика региона. - 2013. - № 9. - С. 96-112.

- Меньшенина, И. Г. Кластерообразование в региональной экономике : монография / И. Г. Мень-шенина, Л. М. Капустина. - Екатеринбург : Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2008. - 154 с.

- Прокофьева, Т. А. Методологические аспекты построения кластерной модели транспортно-ло-гистической инфраструктуры региона / Т. А. Прокофьева, В. В. Клименко // Логистика и управление цепями поставок. - 2011. - № 47. -С. 31-41.

- Пятаев, М. В. Оценка эффективности формирования транспортно-логистических кластеров (на примере Новосибирской области) : дис. ... канд. экон. наук / Пятаев Максим Викторович. - Новосибирск, 2010. - 203 с.

- Романюк, Е. В. Транспортно-логистический кластер как инструмент интенсивного рынка логистических услуг России / Е. В. Романюк, Е. Н. Сорока // Логистика - евразийский мост : материалы 10-й Междунар. науч.-практ. конф. -Красноярск : Астель, 2015. - С. 253-257.

- Смирнов, И. Г. Процессы транспортно-логистической кластеризации в Европейском союзе и Украине: региональный аспект / И. Г. Смирнов // Псковский регионологический журнал. - 2013. - № 15. -С. 66-75.

- Транспорт // Федеральная служба государственной статистики. - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/folder/ 23455 (дата обращения 05.05.2020). - Загл. с экрана.

- Транспортно-логистические кластеры в Европейском Союзе : селектив. обзор. - 2011. - Электрон. текстовые дан.- Режим доступа: http:// cik63.ru/upload/iblock/fb5/fb54e4e23f14 22238e294c7cb7d1e362.pdf (дата обращения: 12.01.2020). - Загл. с экрана.

- Федотенков, Д. Г. Транспортно-логистические кластеры как вызов времени в социально-экономическом развитии региона / Д. Г. Федотен-ков, А. А. Падалко // Проблемы и перспективы экономики и управления : материалы III Междунар. науч. конф. - М. : Эксмо, 2014. -С. 59-63.

- Bereznoy, A. Changing Competitive Landscape Through Business Model Innovation: The New Imperative for Corporate Market Strategy / A. Bereznoy // Journal of the Knowledge Economy. - 2019. -Vol. 10, № 4. - P. 1362-1383.

- Bishop, P. The Current State of Scenario Development: An Overview of Techniques / P. Bishop, A. Hines, T. Collins // Foresight. - 2007. - Vol. 9, № 1. - P. 5-25.

- Bley, K. Digitization of German Enterprises in the Production Sector - Do they know how 'digitized' they are? / K. Bley, C. Leyh, T. Schäffer // Proceedings of the 22nd Americas Conference on Information Systems (AMCIS 2016), August 11-04, San Diego -California, USA. - Atlanta, GA : Association for Information Systems (AIS), 2016. - P. 1-10.

- Bodwell, W. Organizational Ambidexterity: Integrating Deliberate and Emergent Strategy with Scenario Planning / W. Bodwell, T. Chermack // Technological Forecasting & Social Change. - 2010. - Vol. 7, № 1. - P. 193-202.

- De Haes, S. An Exploratory Study into IT Governance Implementations and its Impact on Business/IT Alignment / S. de Haes, W. van Grembergen // Information Systems Management. - 2009. -Vol. 26, № 2. - P. 123-137.

- Dibrell, C. Linking the Formal Strategic Planning Process, Planning Flexibility, and Innovativeness to Firm Performance / C. Dibrell, J. B. Craig, D. O. Neubaum // Journal of Business Research. - 2013. - Vol. 67, № 9. - P. 2000-2007.

- Huggins, R. The Success and Failure of Policy-Implanted Inter-Firm Network Initiatives: Motivations, Processes and Structure / R. Huggins // Entrepreneurship and Regional Development. -2000. - Vol. 12. - P. 195-202.

- Kießling, M. Overcoming Challenges for Managing IT Innovations in Non-IT Companies / M. Kießling, H. Wilke, L. M. Kolbe // Proceedings of the 16th Americas Conference on Information

- Systems (AMCIS 2010), Lima, Peru. - Atlanta, GA : Association for Information Systems (AIS), 2010. - P. 1-9.

- Luftman, J. Key Issues for IT Executives 2012: Doing More with Less / J. Luftman, B. Derksen // MIS Quarterly Executive. - 2012. - Vol. 11, № 4. -P. 207-218.

- Reeves, M. Adaptability: The New Competitive Advantage / M. Reeves, M. Deimler // Harvard Business Review. - 2011. - Vol. 89, № 7/8. -P. 134-141.

- Rohrbeck, R. Corporate Foresight: Its Three Roles in Enhancing the Innovation Capacity of a Firm / R. Rohrbeck // Technological Forecasting & Social Change. - 2011. - Vol. 78, № 2. - P. 231-243.

- Rohrbeck, R. Corporate Foresight: An Emerging Field with a Rich Tradition / R. Rohrbeck, C. Battistella, E. Huizingh // Technological Forecasting & Social Change. - 2015. - Vol. 101, № 1. - P. 1-9.

- Urbach, N. Digital Business Transformation and the Changing Role of the IT Function / N. Urbach, P. Drews, J. W. Ross // MIS Quarterly Executive. -2017. - Vol. 16, № 2. - P. 1-4.

- Vecchiato, R. Strategic Planning and Organizational Flexibility in Turbulent Environments / R. Vecchiato // Foresight. - 2015. - Vol. 17, № 3. - P. 257-273.

- Webster, J. Networks of Collaboration or Conflict? Electronic data Interchange and Power in the Supply Chain / J. Webster // The Journal of Strategic Information Systems. - 1995. - Vol. 4, № 1. - P. 95-106.