Перспективы развития системы внешнеторгового принуждения РФ

Автор: Новиков Максим Викторович, Землянская Стелла Викторовна

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика @ges-jvolsu

Рубрика: Мировая экономика

Статья в выпуске: 2 т.23, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются проблемы и направления совершенствования системы внешнеторгового принуждения РФ. Современные реалии развития международных экономических отношений характеризуются активным применением мер внешнеторгового принуждения. В условиях международной экономической интеграции они являются одним из наиболее эффективных средств воздействия, в связи с чем можно констатировать неуклонное распространение инструментов внешнеторгового принуждения, что в совокупности с широким вниманием международных организаций и общественности к данной проблеме обусловливает актуальность исследования заявленной темы. Совершенствование действующей системы внешнеторгового принуждения должно осуществляться посредством активного участия РФ в деятельности ООН, в частности в продвижении двух основных направлений. Первое из них призвано решить проблему сопутствующего ущерба путем создания единого перечня продукции, в отношении которой могут быть введены запреты, и механизмов мониторинга за их использованием, позволяющих в результате гуманизировать порядок применения мер внешнеторгового принуждения. Второе направление заключается в решении проблем неправомерной практики использования ограничительных мер посредством разработки системы оценки легитимности их использования третьими странами и унификации порядка имплементации санкционных режимов ООН, включая принятие норм об ответственности за их нарушение. Реализация представленных направлений позволит не только повысить эффективность системы мер внешнеторгового принуждения, но и обеспечит возможность отстаивать законные права и интересы российских субъектов, что, учитывая современные тенденции развития международных экономических отношений, усилит позиции РФ на мировой арене.

Внешнеторговое принуждение, международные экономические санкции, децентрализованные меры принуждения, рестриктивные инструменты, реторсии, репрессалии

Короткий адрес: https://sciup.org/149138003

IDR: 149138003 | УДК: 339.98 | DOI: 10.15688/ek.jvolsu.2021.2.12

Текст научной статьи Перспективы развития системы внешнеторгового принуждения РФ

DOI:

Глобализация, технический прогресс и интеграция национальных экономик в единую систему мирового хозяйства находят свое отражение в постоянном изменении характера угроз международному правопорядку, степени взаимозависимости и особенностях взаимоотношений субъектов экономического сотрудничества, а также способах разрешения конфликтов между ними. За последнее десятилетие произошла значительная трансформация системы международных экономических отношений. Это является результатом усиления оппонирования процессов глобализации и регионализации.

Современными реалиями мирового экономического правопорядка становятся интеграция, приоритетная задача которой заключается не в решении общих социально-экономических проблем стран-участниц, а использовании интеграционного объединения в качестве инструмента экономической изоляции конкретных государств за счет локализации хозяйственных отношений в рамках ограниченного числа стран или определенного региона. Еще одним атрибутом новой нормальности является перенос внешнеполитических противоречий в экономическую плоскость.

Все чаще основным средством разрешения политической конфронтации между странами или их союзами становятся торговые войны. Если ранее рестриктивные экономические меры использовались мировым сообществом с целью прекращения или невозобновления международных деликтов, то в настоящее время они все активней применяются как проводники политической и экономической воли отдельных государств-гегемонов. Следствием подобных действий является рост политической напряженности между отдельными странами, их союзами и регионами в целом [Доклад Специального комитета ...].

В этой ситуации важным представляется сохранение определенного баланса сил, которого можно достигнуть только путем создания условий для эффективного функционирования и роста отечественного производства в изменившихся политико-экономических реалиях, с одной стороны, и защиты интересов национальных производителей на внешних рынках – с другой. Решение подобных задач невозможно без действенных механизмов защиты экономических интересов государства, способных обеспечить адекватный ответ на децентрализованные меры экономического принуждения, комбинируя инструменты наступательного и оборонительного протекционизма экстерриториального характера.

Данный аспект приобретает дополнительную актуальность для Российской Федерации в свете существующих политических противоречий с отдельными странами и применяемыми с их стороны ограничительными мерами экономического характера. Решение этой проблемы требует комплексного подхода. Прежде всего, речь идет о совершенствовании национального института внешнеторгового принуждения, применение которого в настоящее время в большинстве случаев неэффективно, так как зачастую носит номинально-репрезентативный характер.

В международной практике получило распространение применение индивидуальных (децентрализованных) и коллективных (централизованных) мер принуждения. Децентрализованное принуждение представляет собой ответную реакцию государства на противоправные действия со стороны государства – делинквента, имеющую своей целью побудить правонарушителя выполнить обязательства, возлагаемые на него нормами международного права. В свою очередь, централизованное принуждение предполагает режим коллективной реакции на нарушение соответствующих правовых норм и реализуется по средствам институционального механизма международных организаций.

Развитие и рост значимости специальных и универсальных международных организаций актуализировали вопрос о выработке универсальных инструментов имплементации основных правовых принципов этих институтов и обеспечения выполнения государствами обязательств в соответствии с международными договорами и нормами международного права. Реакцией на данную проблему стало появление института международного санкционного принуждения.

Проблемы применения инструментов внешнеторгового принуждения

Согласно существующим оценкам практики применения принудительных мер, первоочередной проблемой системы внешнеторгового воздействия на нарушителя является ее низкая эффективность. Исследование, проведенное Робертом Папе в 1997 г., показало, что меры принуждения, используемые на протяжении XX в., оказались успешными только в 34 % случаях. Анализ, представленный в работе Р. Гарфилда, Д. Девина и Д. Фейси в 2005 г., свидетельствует о том, что диапазон успеха санкций составляет всего 21–31 %. В одном из последних исследований данной проблемы, опубликованном А. Тейлором в 2014 г., эффективность мер внешнеторгового принуждения оценивается только в 6 % [Taylor].

Основной причиной в различии представленных оценок эффективности внешнеторговых ограничений является анализируемый период, длительность которого оказывает обратное влияние на результаты оценки. Данная взаимосвязь обусловлена постепенным расширением практики внешнеторгового принуждения при значительном сокращении прецедентов успешного применения данных мер.

Согласно исследованию М. Эриксона доля внешнеторговых ограничений, цели которых были достигнуты в промежутке между мировыми войнами, составляла не менее 50 %, начиная с 1970-х гг. показатель их результативности не превышал 20 %, а в 1990-х гг. – 13 %. Это означает, что проблема эффективности мер внешнеторгового принуждения заключается не в отсутствии механизмов, способных вынудить нарушителя к исполнению своих обязательств, а в сокращении возможностей их воздействия по мере становления и развития международной экономической интеграции [Eriksson, 2011].

Учитывая, что данное воздействие обеспечивается за счет ограничения внешней торговли с объектом принуждения, основным правилом, определяющим эффективность данных мер, является утверждение, согласно которому при относительно низких санкционных издержках для страны-инициатора, весь потенциальный экономический ущерб нарушителя должен существенно превосходить его потери от требуемых изменений своей политики. Несмотря на то что представленная формула определяет «американский подход» к использованию мер принуждения, зачастую осуждаемый в мировом сообществе, необходимо отметить, что именно он отражает реальные критерии эффективности данных мер – цена и результат.

Под ценой принуждения следует понимать издержки субъекта применения данных мер, наличие которых обусловлено использованием внешнеторговых ограничений в политических целях, независимо от их экономической целесообразности. Структуру данных издержек образуют следующие виды затрат:

– прямые потери для экономики субъекта принуждения, которые формируются в результате снижения уровня внешней торговли, удешевления стоимости активов в стране-нарушителе, принадлежащих компаниям инициатора;

– косвенные расходы, связанные со снижением объемов производства и ростом его себестоимости в стране-инициаторе, а также увеличением дополнительных расходов на лоббирование интересов бизнеса в правительстве – политической ренты;

– перспективные убытки, формируемые в результате потери рынка сбыта на территории страны-нарушителя и всех возможных доходов, которые могли быть получены с него в будущем [Братерский, 2019].

В последнем случае следует говорить не только об экономических издержках инициатора, но и о наличии потерь политического характера, которые проявляются в ослаблении внешнеполитических позиций за счет расширения сотрудничества нарушителя с третьими странами и увеличения недовольства населения обоих государств, вызванного снижением уровня жизни, что в результате обусловливает невозможность точного определения цены принуждения до наступления их последствий.

Результат использования принудительных мер, как критерий их эффективности, определяется достижением целей и задач применения внешнеторговых ограничений, оценка которых является крайне субъективной. Причина заключается в том, что ключевые цели введения мер принуждения зачастую носят завуа- лированный характер и не подкрепляются ни количественными, ни качественными показателями оценки их достижения, а в отдельных случаях не имеют даже четкой формулировки, позволяющей судить о действенности ограничительных мер [Смеетс, 2014].

При этом в случае, если система оценки результативности внешнеторговых мер принуждения и была выработана ее инициатором, основные показатели, используемые в данных целях, зависят от того, насколько объективно отражена статистика внешнеторговой деятельности нарушителя и какие факторы могут повлиять на ее значения, основными среди которых являются:

– географический, подразумевающий международное окружение объекта принуждения и тесноту торгово-экономического сотрудничества с его соседями;

– производственный, определяемый за счет специализации объекта принуждения в международной системе разделения труда и наличия инфраструктуры, необходимой для осуществления торговли отдельными видами продукции;

– внутренний, подразумевающий политическую и экономическую обстановку на территории объекта принуждения, а именно наличие активного оппозиционного движения, и благосостояние его населения;

– временный, представляющий собой длительность периода между совершением правонарушения и введением ограничительных мер, в течение которого объект принуждения может подготовиться к новым экономическим условиям посредством заключения новых торгово-политических союзов и проведения политики импортозамещения;

– внешнеполитический, основанный на взаимозависимости объекта принуждения и его инициатора, уровне их экономического и торгового сотрудничества [Keating].

Неоднозначное воздействие представленных факторов на результаты введения внешнеторговых ограничений в совокупности с отсутствием возможности проведения полной оценки санкционных издержек провоцирует ряд серьезных проблем, возникающих в процессе применения принудительных мер как на многосторонней, так и на односторонней основе, существование которых и является основной причиной критических замечаний относительно их эффективности.

При использовании мер многостороннего принуждения, позволяющих в условиях глобализированной экономики применять географические и внешнеполитические факторы в интересах поддержания безопасности и международного правопорядка, возникают проблемы, связанные с сопутствующим ущербом для объектов, не участвующих в конфликте.

В международной практике проблему сопутствующего ущерба как правило рассматривают только с позиции граждан деликвен-та. Нанесение материального ущерба мирному населению объекта принудительных мер приводит к нарушению прав человека на достаточный жизненный уровень, тем самым способствуя формированию новых угроз мировому сообществу – нищеты, инфекционных заболеваний, эпидемий и иных негативных последствий использования инструментов внешнеторговых ограничений.

Несмотря на внедрение в практику применения санкционных режимов ООН гуманитарных изъятий, позволяющих обеспечить поставку необходимых медикаментов, продуктов питания, а в последнее время и несмертоносного военно-технического имущества, сопутствующий урон, наносимый мирному населению государств, подвергнутых ограничениям, по-прежнему остается одной из наиболее актуальных проблем принуждения, осложненных деятельностью властных субъектов нарушителя.

При дефиците продовольственных товаров, поступающих на территорию объекта принуждения в порядке гуманитарной помощи, неизбежным явлением становится возникновение «черных рынков», контролируемых органами власти и позволяющих не только извлечь неоправданные прибыли, но и ужесточить влияние на население, в том числе посредством ликвидации политической оппозиции, что в результате обусловливает несостоятельность всеобъемлющего многостороннего принуждения в противодействии внутренним факторам [Кешнер, 2015].

Санкции целенаправленного характера, призванные минимизировать гуманитарные последствия, также не могут обеспечить полное отсутствие сопутствующего ущерба для населения. Причина этому заключается в том, что продукция военного и двойного назначения, выступающая, как правило, предметом секторальных ограничений, тесно взаимосвязана с производством, необходимым для удовлетворения гражданских потребностей. Данное явление приводит к невозможности установления четкой грани между товарами, ограничение которых обеспечит пресечение международного деликта, и продукцией, необходимой для удовлетворения гуманитарных потребностей населения.

По результатам работы Британского королевского института по международным делам был опубликован перечень товаров, имеющих и военное, и гражданское назначение, в число которых помимо нефти и продуктов ее переработки вошли хлопок, шерсть, каучук, глицерин, свинец, железная руда и чугун, графит, олово, платина и множество иных товарных позиций. Признавая, что данный перечень не является исчерпывающим, исследователи пришли к заключению относительно целесообразности использования секторальных внешнеторговых ограничений только при полной остановке экспорта продукции большинства отраслей производства [Звин-чукова, 2012].

Последствия использования подобных мер приводят к снижению уровня жизни граждан страны-нарушителя в результате инфляционных процессов, потери рабочих мест на производстве запрещенной к торговле продукции и иных неблагоприятных последствий в социально-экономической сфере объекта принуждения. Это означает, что использование секторальных ограничений является эффективным только при повышении сопутствующего ущерба мирному населению, что подтверждает наличие по-прежнему нерешенных проблем в системе мер внешнеторгового принуждения, связанных с гуманитарным аспектом их применения.

Значительные издержки при введении широкомасштабных ограничений на торговлю продукцией отдельных отраслей или даже конкретных предприятий несут и третьи страны, вынужденные прервать коммерческие отношения с объектом принуждения, в связи с чем проблему сопутствующего урона необходимо рассматривать не только в рамках гуманитар- ных последствий, но и в отношении контрагентов страны-нарушителя.

Считается, что использование таргетированных мер принуждения должно обеспечить минимизацию сопутствующего ущерба любого вида. В связи с этим ст. 50 Устава ООН, предусматривающая возможность проведения консультаций для государств, перед которыми возникнут специальные экономические проблемы в результате введения внешнеторговых ограничений, потеряла свою актуальность, а формирование институциональных структур и механизмов, обеспечивающих имплементацию данного положения, было приостановлено.

На практике любой запрет на осуществление внешней торговли влечет за собой издержки, независимо от того, какая отрасль, товарная позиция или даже отдельное предприятие выступило предметом санкций в связи с вынужденным разрывом торговых контрактов, поиском альтернативных рынков сбыта и новых контрагентов. При этом если государства с развитой экономикой и широкой экспортной номенклатурой способны нивелировать подобный эффект внешнеторгового принуждения с минимальными потерями, то для развивающихся и наименее развитых стран потеря постоянного контрагента может привести к серьезному ущербу, что в результате обусловливает многочисленные нарушения режима коллективного принуждения и обусловливает наличие проблем имплементации санкционных режимов.

Практика применения принудительных мер на протяжении последнего десятилетия демонстрирует проявление данных проблем в несоблюдении обязательств санкционных режимов ООН. В общем виде данные нарушения можно представить в рамках двух основных групп. Первые из них заключаются в стремлении государств уклониться от введения ограничительных мер во внешней торговле с нарушителем, которое на сегодняшний день пресекается возможностью применения вторичных санкций. Вторая группа нарушений имеет обратный характер и заключается во введении индивидуальных ограничений, превышающих установленные формы и пределы ответственности объекта принуждения. На фоне развития тенденций в дея- тельности Совета Безопасности ООН, связанных с игнорированием отдельных ситуаций, угрожающих международному правопорядку, указанные нарушения привели к возникновению проблем, связанных с произволом в применении мер внешнеторгового принуждения [Геворкян, 2012].

Причины данного явления заключаются в попытке государств оказать оперативное давление в одностороннем порядке, которое в результате действия географических, продовольственных и внешнеполитических факторов в большинстве случаев не способно обеспечить достижения цели принуждения. В связи с этим инициатор давления стремится привлечь или вынудить к использованию внешнеторговых ограничений как можно большее число участников, что в результате обусловливает расширение практики применения коллективных контрмер и односторонних санкций.

«Контрмеры в общих интересах», или коллективные контрмеры, подразумевают использование инструментов внешнеторгового принуждения государствами, чьи права и законные интересы не были нарушены поведением объекта принуждения. В соответствии с рассмотренным ранее Проектом статей об ответственности установлено, что правомерные действия могут применяться государствами, не участвующими в конфликте. Однако, учитывая, что контрмеры реализуются не только в порядке реторсий, в Комментариях к Проекту, составленных Комиссией ООН в 2001 г., было установлено, что их применение государствами, не пострадавшими от действий правонарушителя, является крайне противоречивым явлением, практика которого находится в зачаточном состоянии, в связи с чем положения, изложенные в данном документе не распространяются на них [Кешнер, 2017].

Представленное утверждение оставило коллективные контрмеры в рамках «серой зоны», основываясь на отсутствии соответствующих прецедентов. Однако на протяжении последних 15 лет применение контрмер в общих интересах получает все большее распространение, что с учетом разрушительного характера их воздействия на уровень межгосударственного сотрудничества и благосостояние субъектов мирового хозяйства обус- ловливает актуальность проблемы легитимности их использования.

Аналогичным образом рассматриваются проблемы распространения практики применения односторонних санкций, представляющих собой принудительные меры, применяемые на индивидуальной основе и направленные на ограничение торговли с одной или несколькими странами для достижения экономических и политических целей их субъекта. В отличие от контрмер, односторонние санкции не ограничиваются целями и пределами принуждения и могут носить экстерриториальный характер, что позволяет инициаторам их применения осуществлять воздействие на экономику другого государства без необходимых оснований, учета пропорциональности и соразмерности причиненного ущерба, что в результате определяет их как насильственный произвол, противоречащий нормам права [Сазонова, 2015].

Противоправность односторонних санкций не раз подчеркивалась при рассмотрении угроз международному правопорядку в рамках ООН. В Резолюции Генеральной Ассамблеи «Права человека и односторонние принудительные меры» они были охарактеризованы как:

– противоречащие принципам суверенного равенства, невмешательства во внутренние дела, свободы международной торговли и судоходства;

– угрожающие суверенитету государств;

– создающие препятствия для торговых отношений и сдерживающие процесс социально-экономического развития;

– отрицательно влияющие на реализацию прав человека и усугубляющие положение уязвимых групп населения наименее развитых и развивающихся стран [Права человека ... , 2011].

Данная характеристика односторонних санкций с учетом правового статуса резолюций Генеральной Ассамблеи ООН является не более чем осуждением и публичным порицанием государств, активно использующих данные меры во внешнеторговых отношениях. Потому, несмотря на все призывы ООН к отказу от применения односторонних санкций, их использование не влечет за собой наступления международной ответственности для субъекта принуждения.

Направления совершенствования системы внешнеторгового принуждения РФ

Модернизация механизмов применения принудительных мер затрагивает в первую очередь процесс реформирования деятельности ООН, что, учитывая заинтересованность РФ в вопросах использования внешнеторговых ограничений, обусловливает необходимость активного участия российских представителей в подготовке проектов и рекомендаций по совершенствованию данной сферы межгосударственных отношений [Сорокина, 2017].

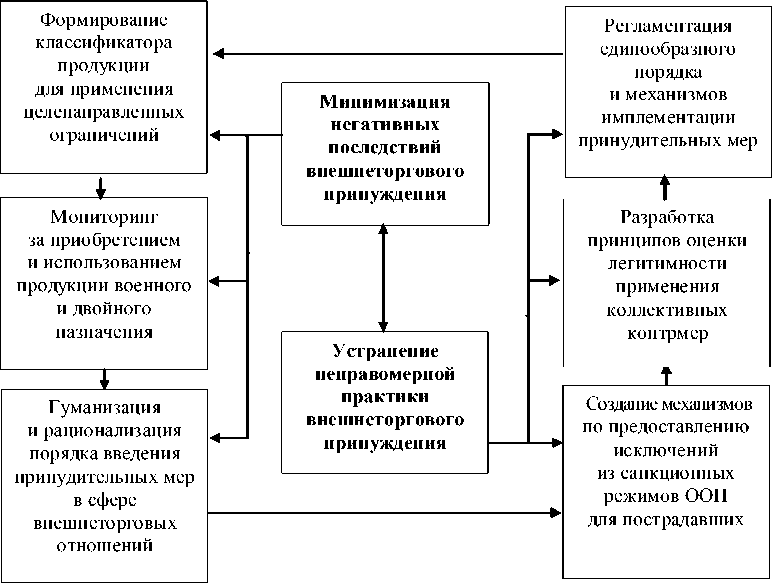

Принимая во внимание отмеченные ранее проблемные аспекты использования внешнеторговых ограничений, предложения российской делегации по совершенствованию механизмов обеспечения правопорядка ООН должны включать в себя широкомасштабные мероприятия по реформированию системы международно-правового принуждения (см. рисунок).

Минимизация негативных последствий, представленная в качестве одного из ключевых предложений РФ по развитию практики применения внешнеторговых ограничений, должна быть сосредоточена на решении проблемы сопутствующего урона мирному населению посредством проведения совокупности мероприятий, первостепенным среди которых является формирование единого классификатора продукции, в отношении которой могут применяться таргетированные меры принуждения.

Структура данного документа должна включать в себя не менее двух основных разделов и примечания, позволяющего отразить технические особенности отдельных видов продукции, правила и иные аспекты, необходимые работы с классификатором. Первый раздел предназначен для классификации продукции, используемой исключительно в военных целях, такой как вооружение, военная техника, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них и информация в военно-технической области. Второй должен содержать перечень товаров двойного назначения – отдельные виды сырья, материалов, оборудования, техно-

Рисунок. Направления совершенствования системы внешнеторгового принуждения Примечание. Составлено автором.

логий и научно-технической информации, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники.

В качестве основного признака для классификации данной продукции следует применить критерий удовлетворения военных потребностей, используемый в российской практике категорирования товаров, услуг и объектов интеллектуальной собственности, внешняя торговля которыми осуществляется в рамках военно-технического сотрудничества РФ. Каждой категории должен соответствовать цифровой код, увеличение которого означает сокращение военного потенциала продукции, внесенной в формируемый классификатор товаров военного и двойного назначения.

Третьим обязательным структурным элементом данного документа, помимо наименования продукции и категории ее назначения, должен стать код, определяемый в соответствии с разновидностью объекта классификации. При отсутствии единого подхода к систематизации существующего многообразия услуг и объектов интеллектуальной собственности для целей формируемого перечня достаточно применение только Гармонизированной системы описания и кодирования товаров. С одной стороны, это позволит внести уточнения в систему категорирования товаров, а с другой – обозначит диапазон мониторинга, определение которого служит одной из ключевых причин формирования классификатора.

Основой для проведения мониторинга должна выступать отчетность членов ООН по объемам внешней торговли продукцией военного и двойного назначения, внесенными в классификатор, а также целям их приобретения и использования. Представление указанных данных в специализированный орган ООН позволит реализовывать непрерывный процесс наблюдения за уровнем потребления товаров двойного назначения в гражданском производстве, темпами разработки продукции военного назначения и косвенным образом за политическими намерениями государств.

Результатом проведения данного мониторинга может стать возможность предотвращения международных конфликтов уже на стадии подготовки к ним. В противном случае наличие данных об использовании продукции двойного назначения в мирных целях позволит определить границы применения огра- ничительных мер, необходимые для установления порядка их использования во избежание нанесения сопутствующего ущерба мирному населению и третьим странам.

Предполагается, что в общем виде данный порядок должен опираться на систему категорирования единого классификатора продукции, попадающей под действие таргетированных мер внешнеторгового принуждения, призванной рационализировать подход ко введению ограничений. Рекомендуемый порядок заключается в наращении внешнеторговых запретов, начиная с категории продукции военного назначения, постепенно охватывая позиции второго раздела формируемого перечня, согласно принципу кумуляции.

Необходимым условием эскалации внешнеторговых ограничений должны быть временной и поведенческий факторы, подразумевающие возможность введения новых запретов только через определенный период времени и только при наличии оснований полагать, что нарушитель не намерен исполнить требования пострадавшей стороны.

Данные обстоятельства оцениваются исключительно в их совокупности, в связи с чем неотъемлемым аспектом гуманизации порядка введения принудительных мер должна выступить возможность продления срока, установленного для расширения перечня ограничений, по заявлению нарушителя либо, напротив, его сокращение по ходатайству потерпевшей стороны. Указанные заявления должны быть подкреплены доказательствами наличия факторов, препятствующих исполнению требований инициатора принуждения, или объективным обоснованием причин о необходимости эскалации внешнеторговых ограничений ранее определенного срока.

Реализация данных мероприятий позволит, с одной стороны, обеспечить повышение уровня транспорентности при введении внешнеторговых запретов, тогда как с другой – минимизирует сопутствующий ущерб для мирного населения, что имеет особую актуальность для РФ, зачастую выступающей объектом применения принудительных мер.

Другой аспект гуманизации процедуры введения внешнеторговых мер принуждения следует сосредоточить на решении проблемы, связанной с нанесением сопутствующего ущерба для государств, вынужденных принять участие в санкционном режиме Совета Безопасности ООН. В связи с этим российской делегации необходимо обратить внимание специализированной Рабочей группы ООН на объективную потребность имплементации ст. 50 Устава Организации и выдвинуть на ее рассмотрение механизм предоставления изъятий для наименее развитых и развивающихся стран.

Формирование предлагаемого механизма должно включать в себя учреждение постоянно действующего консультативного органа, предусматривающего предоставление наименее развитым и развивающимся странам, пострадавшим от исполнения резолюций Совета Безопасности ООН, исключений при осуществлении экспортно-импортных операций с объектом принуждения на предмет продукции двойного назначения. Ввиду изложенных рекомендаций о необходимости формирования системы мониторинга за приобретением и использованием продукции двойного назначения данные изъятия могут предоставляться посредством распределения экспортных квот в зависимости от выявленного размера потерь государства в объеме внешнеторгового оборота с нарушителем с момента его присоединения к санкционному режиму ООН.

Реализация данного механизма должна базироваться на принципах недискриминации, транспарентности и строгой международно-правовой регламентации порядка распределения соответствующих лицензий, включая внесение норм об ответственности за его нарушение. Это означает, что предложение РФ по решению проблем сопутствующего ущерба для государств, не являющихся объектом принуждения, должно быть вынесено одновременно с рекомендациями по устранению практики использования внешнеторговых ограничений в нарушение норм международного права.

Реализация направлений по решению проблем, связанных расширением неправомерной практики принуждения в сфере внешнеторговых отношений должна базироваться на устранении пробелов в нормативно-правовой базе применения данных мер посредством:

– разработки руководящих принципов оценки легитимности применения односторонних мер внешнеторгового принуждения го- сударствами, не являющимися потерпевшей стороной;

– регламентации унифицированного порядка исполнения резолюций Совета Безопасности ООН на национальном уровне, включая внесение норм об ответственности за их нарушение.

Первое из указанных направлений представляет собой способ решения проблем, связанных с расширением практики применения коллективных контрмер, не имеющих на сегодняшний день отражения в нормах международного права. Наиболее конструктивным предложением РФ по совершенствованию данной сферы является выработка критериев по аналогии с системой оценки контрмер, установленной Комиссией международного права ООН в проекте статей «Ответственность государств за международно-правое деяние». Это позволит не только внести ясность в пределы использования контрмер в общих интересах, но и предоставит право РФ на применение ответных шагов в случае, если меры, принятые в ее отношении, будут признаны нелегитимными [Дораев, 2016].

Вопросы регламентации механизма имплементации директив Совета Безопасности ООН на внутреннем уровне имеют более сложную структуру решения. Причина этому заключается в адресации данных директив высшим органам государственной власти членов Организации, которые собственными действиями выражают согласованную волю ООН и зачастую используют существующий порядок имплементации ответственности для достижения целей, не связанных с обеспечением правопорядка.

Учитывая указанную особенность исполнения резолюций Совета Безопасности ООН предложения РФ по реализации данного направления совершенствования системы внешнеторгового принуждения, следует начать с подготовки проекта специализированного международного договора. Данный документ должен закреплять единообразный порядок имплементации принудительных мер в сфере внешнеторговых отношений на национальном уровне и ответственность государств при выявлении нарушений в его использовании, что позволит решить проблему широкого применения односторонних санкций, в том числе в отношении РФ.

При подготовке данного соглашения российская делегация ООН должна принимать активное участие в разработке и формировании механизмов, необходимых для реализации указанных положений:

– контроль за применением единого порядка использования внешнеторговых мер принуждения, осуществляемый в рамках институциональных структур ООН;

– оказание экспертной поддержки при подготовке правоприменительных актов национального уровня, связанных с имплементацией мер внешнеторгового принуждения;

– формирование механизма проведения расследований случаев нарушения обязательств по применению внешнеторговых мер принуждения среди государств-членов ООН и отдельных субъектов ВЭД [Экономические санкции ... , 2018].

Заключение

Реализация данных направлений позволит, с одной стороны, существенно сократить практику неправомерного принуждения, принимаемую в отношении российских субъектов, тогда как с другой – обеспечит формирование нормативно-правовой базы для внедрения рекомендованного порядка использования ограничительных мер, призванного минимизировать сопутствующий ущерб для мирного населения и третьих стран. Это означает, что рассмотренные перспективы решения проблем системы внешнеторгового принуждения находятся в тесной взаимозависимости, которая обусловливает необходимость комплексной реализации рекомендованных направлений по повышению эффективности ограничительных мер в рамках деятельности ООН.

Подводя итоги в исследовании проблем и перспектив развития практики внешнеторгового принуждения, следует отметить, что, несмотря на существенную эволюцию системы ограничительных мер, на сегодняшний день по-прежнему существует множество проблемных аспектов в ее функционировании. Ключевыми среди них являются неравномерное распределение санкционных издержек для государств, вынужденных присоединиться ко введению ограничений, и увеличение сопутствующего ущерба мирному на- селению, что на фоне непрерывного развития практики неправомерного принуждения выступает основными причинами критических замечаний относительно эффективности указанной системы мер.

Анализ перспектив решения данных проблем позволил сделать вывод, что совершенствование действующей системы внешнеторгового принуждения должно осуществляться посредством активного участия РФ в деятельности ООН, в частности в продвижении двух основных направлений. Первое из них призвано решить проблему сопутствующего ущерба путем создания единого перечня продукции, в отношении которой могут быть введены запреты, и механизмов мониторинга за их использованием, позволяющих в результате гуманизировать порядок применения мер внешнеторгового принуждения. Второе направление заключается в решении проблем неправомерной практики использования ограничительных мер посредством разработки системы оценки легитимности их использования третьими странами и унификации порядка имплементации санкционных режимов ООН, включая принятие норм об ответственности за их нарушение. Реализация представленных направлений позволит не только повысить эффективность системы мер внешнеторгового принуждения, но и обеспечит возможность отстаивать законные права и интересы российских субъектов, что, учитывая современные тенденции развития международных экономических отношений, усилит позиции РФ на мировой арене.

Список литературы Перспективы развития системы внешнеторгового принуждения РФ

- Братерский, М. В. Торгово-экономические санкции: эффективность, цена, проблемы использования / М. В. Братерский // Безопасность Евразии. - 2019. - № 2 (36). - С. 3-13.

- Геворкян, К. Односторонние санкции и международное право / К. Геворкян // Международная жизнь. - 2012. - № 8. - С. 51-59.

- Доклад Специального комитета по Уставу Организации Объединенных Наций и усилению роли Организации Генеральной Ассамблее ООН А/67/33 от 2012 года. - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/256/97/PDF/ N1225697.pdf?OpenElement (дата обращения: 22.03.2021). - Загл. с экрана.

- Дораев, М. Г. Экономические санкции в праве США, Европейского союза и России / М. Г. Дораев. - М. : Инфотропик Медиа, 2016. - 216 с.

- Звинчукова, О. Н. Актуальные проблемы военно-технического сотрудничества / О.Н. Звинчукова // Власть. - 2012. - №№ 6. - С. 85-89.

- Кешнер, М. В. Право международной ответственности / М. В. Кешнер. - М. : Проспект, 2017. -240 с.

- Кешнер, М. В. Экономические санкции в современной международном праве / М. В. Кешнер. -М. : Проспект, 2015. - 184 с.

- Права человека и односторонние принудительные меры A/RES/66/156 от 19 декабря 2011 года. -Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: http://www.un.org/ru/ga/third/66/third_res.shtml (дата обращения: 26.03.2021). - Загл. с экрана.

- Сазонова, К. Л. Как перестать беспокоиться и начать жить: влияние антироссийских санкций и контрмер на новейший этап развития международного права / К. Л. Сазонова // Вопросы безопасности. - 2015. - №№ 3. - С. 65-70.

- Смеетс, М. Несовместимые цели: экономические санкции и ВТО / М. Смеетс // Россия в глобальной политике. - 2014. - №№ 4. - С. 68-70.

- Сорокина, О. Ю. Развитие института санкций Совета Безопасности ООН / О. Ю. Сорокина // Право и политика. - 2017. - №№ 130 (4). - С. 74-75.

- Экономические санкции против России. Правовые вызовы и перспективы. - М. : Инфотропик Медиа, 2018. - 216 с.

- Eriksson, M. Targeting Peace: Understanding UN and EU Targeted Sanctions / М. Eriksson. -Farnham, Ashgate, 2011. - 296 р.

- Keating, J. What the Cuba Embargo Teaches Us About Sanctions / J. Keating // Slate. -Electronic text data. - Mode of access: http:// www.slate.com/blogs/the_world_/2014/12/19/ what_the_cuba_embargo_teaches_us_about_ sanctions.html. - Title from screen.

- Taylor, A. 13 Times that Economic Sanctions Really Worked / A. Taylor. - Electronic text data. - Mode of access: https://www.washingtonpost.com/ news/worldviews/wp/2014/04/28/13-times-that-economic-sanctions-really worked. - Title from screen.