Перспективы реставрации природной популяции эндемика урала Astragalus gorodkovii (Fabaceae)

Автор: Тетерюк Людмила Владимировна, Михович Жанна Эдуардовна

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Ботаника

Статья в выпуске: 4, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены подходы к реставрации популяций узколокального эндемика флоры России Astragalus gorodkovii Jurtz. Показана возможность получения в культуре взрослых виргинильных растений, пригодных для пересадки в природную популяцию, методом прямых посевов и жизнеспособных эксплантов с использованием культуры in vitro. В качестве эксплантов рекомендуется использовать части проростков (семядольный узел, гипокотиль).

Эндемик, реинтродукция

Короткий адрес: https://sciup.org/146279462

IDR: 146279462 | УДК: 582.736.3:574.3-044.382

Текст научной статьи Перспективы реставрации природной популяции эндемика урала Astragalus gorodkovii (Fabaceae)

Введение. Astragalus gorodkovii Jurtz. – узколокальный эндемик Полярного и Приполярного Урала (Юрцев, Жукова, 1968). Классическое местонахождение A. gorodkovii расположено на восточном макросклоне Полярного Урала, в верховьях р. Собь, где в 1924 году он был собран В.Н. Городковым. Позднее были выявлены еще несколько локалитетов вида на Полярном и Приполярном Урале (Морозов, Кулиев, 1994; Лавренко, 1994; Князев и др., 2006). Самым южным является местонахождение A. gorodkovii на западном макросклоне Приполярного Урала, на выходах известняков по р. Кожим. Оно наиболее перспективно для сохранения вида, поскольку, в отличие от остальных, расположено в пределах национального парка «Югыд ва» (с 1994 г.) и объекта природного наследия ЮНЕСКО «Девственные леса Коми» (с 1995 г.). A. gorodkovii включен в Приложение Красной книги РФ (2008), а также со статусом охраны «1 категория» – в Красные книги Республики Коми (2009) и Тюменской области (2004), «3 категория» – в Красную книгу Ямало-Ненецкого Автономного округа (2010).

-

A. gorodkovii – вегетативно неподвижный стержнекорневой

∗ Работа выполнена при частичной поддержке проекта РФФИ-Север 16-44-110167 «Оценка состояния и динамики популяций редких видов растений, грибов и животных, занесенных в Красные книги Республики Коми и Российской Федерации», Правительства Республики Коми и в рамках государственного задания по теме «Некоторые аспекты репродуктивной биологии ресурсных видов растений в культуре на европейском Северо-Востоке России" № 115012860039.

многоглаво-каудексовый травянистый поликарпик с летне-зелеными моноциклическими побегами, гемикриптофит. Местом произрастания кожимской популяции A. gorodkovii являются скальные известняковые выходы правого берега р. Кожим в урочище «Орлиное», по которым проходит туристическая тропа. Популяция занимает площадь около 0,4 га и насчитывает до 100-140 взрослых особей. Самоподдержание осуществляется за счет семенного размножения. Массовое плодоношение наблюдается раз в несколько лет, в неблагоприятные годы отмечены повреждения цветочных почек низкими температурами и переход генеративных особей во временно нецветущее состояние. Для эффективного сохранения данной популяции необходима разработка целого комплекса мер, среди которых - хранение семян в семенном банке, введение вида в культуру, размножение in vitro и реставрация природной популяции.

Цель работы – оценить возможности реставрации кожимской популяции A. gorodkovii. Для этого необходимо: исследовать качество формирующихся в ней семян; определить основные способы размножения вида в культуре; определить скорость развития сеянцев в культуре; разработать начальные этапы микроклонального размножения вида.

Материал и методика. Семена A. gorodkovii были собраны в 2011-2013 гг. в горнолесном поясе на западном макросклоне Приполярного Урала, на правом берегу р. Кожым, в урочище Орлиное (Интинский р-н Республики Коми, 65°25’ с. ш. – 60°41’ в. д., 293 м над ур. м.).

Для минимизации ущерба из популяции изымали не более 10% образовавшихся семян. Проращивали семена осенью (сентябрь) и весной (март), стратификацию проводили методом снегования в течение 1 месяца. Образцы (в связи с редкостью вида – по 10 шт.) высевали в трех повторностях в чашки Петри на 2 слоя фильтровальной бумаги, смоченных дистиллированной водой и проращивали в термостате при температуре 20 °С и 12-ти часовом световом дне. Проростки высаживали в горшки, по мере роста растения переносили на гряды с суглинистой среднеподзолистой окультуренной почвой в окрестностях г. Сыктывкар (подзона средней тайги Республики Коми).

Введение A. gorodkovii в культуру in vitro проводили по общепринятым методикам (Катаева и др., 1983; Калинин и др., 1992). Интенсивность освещения составила 2000 лк, температура воздуха 25 °С, влажность 60-70 % и фотопериод 16 часов.

Результаты и обсуждение. Для сохранения A. gorodkovii, вида нормальным половым воспроизведением, жизненно важным является качество формирующихся семенных зачатков, их количество и успешность прорастания. В кожимской популяции период плодоношения приходится, как правило, на начало июля, однако в холодные годы он растягивается до августа. Плоды – бобы, на небольшой ножке, ланцетовидные или широколанцетовидные, слабоизогнутые, длиной до 2.0-2.5 см, шириной – 0.5-0.7 см, с обоих концов заостренные, на верхушке с носиком, с брюшной и спинной стороны килеватые, голые, вздутые (Юрцев, Жукова, 1968; Выдрина, 1994). Семена в плодах – на коротких семяножках. Для семян рода Astragalus характерна плотная семенная кожура, которая формирует водонепроницаемый покров и является основной причиной физиологического экзогенного типа покоя семян (Николаева, 1967, 1982; Николаева и др., 1985).

период прорастания, сут.

2012_свежие

2012_7 мес.+снегование

^^^^ ^^^е 2012_8 месяцев

2012_20 месяцев

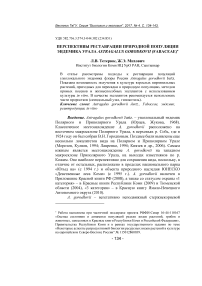

Рис . 1 . Лабораторная всхожесть семян Astragalus gorodkovii

Семена A. gorodkovii – мелкие, 2.6±0.03 мм дл. и 2.2±0.03 мм шир., уплощенно-почковидные, несколько ассиметричные из-за вдавленного светлого рубчика на брюшной части. Семенная кожура плотная, с ямчатой поверхностью, голая, буро-коричневая. В лабораторных условиях прорастание семян начиналось на 2-3 день после намачивания. Прорастанию предшествовал период набухания (смягчение покровов и увеличение семян в размерах до 4.0-4.5 мм), после чего появлялся первичный корешок и в последующие дни активно формировался проросток. При осеннем посеве зрелых семян в течение первых 10 дней прорастало около 30% (рис. 1). Весной период прорастания семян растягивался, к концу десятого месяца всхожесть составила 54%. Стратификация увеличивала энергию прорастания и всхожесть до 67%. Семена, хранившиеся при комнатной температуре в течение 20 месяцев, хорошо сохраняли всхожесть (57%).

В культуре для A. gorodkovii характерны высокие темпы развития на ранних этапах онтогенеза. Прорастание надземное, проростки несут два плотных утолщенных овальных семядольных листа до 1.2 см дл., 0.5 см шир. Главный корень длиной до 3-6 см, с 1-2 боковыми корнями и небольшим утолщением в верхней части. Первичный побег всходов (рис. 2А) ортотропный, с 1-2 тройчатосложными листьями с характерным опушением.

С развитием непарноперистосложных листьев растения переходят в ювенильное состояние. Ортотропный моноподиальный побег таких растений несет 2-3 длинночерешковых тройчатосложных листа и 1-3 непарноперистосложных листьев с 2-3 парами листочков. Листорасположение очередное. В основании листовых черешков развиваются прилистники. Главный корень утолщается (до 2-3 мм) по всей длине, развиваются малочисленные боковые корни.

К концу первого месяца развития растения A. gorodkovii переходят в имматурное состояние (рис. 2Б). Особи имеют моноподиально нарастающий побег с 3-4 длинночерешковыми непарноперистосложными листьями с 2-4 парами листочков, иногда ветвящийся за счет побегов обогащения. В базальной части побега формируются почки возобновления и развиваются боковые побеги.

К концу июля-середине августа растения представляют собой хорошо развитые молодые виргинильные особи (рис. 2В) с многочисленными ветвящимися побегами, которые несут характерные для вида непарноперистосложные листья с и 3-5 парами листочков. Из базальных укороченных одревесневающих участков побегов с многочисленными почками возобновления формируется каудекс. Система слабоветвистого главного корня сохраняется.

Таким образом, показано, что в культуре за 4-5 месяцев можно получить растения, пригодные для пересадки в природную популяцию. Однако в связи с ограниченным числом семян, формирующихся в популяции A. gorodkovii, нам представляется перспективным применение методов микроклонального размножения и культивирования in vitro. Их эффективность была доказана ранее для ряда редких и охраняемых представителей рода – A. dasyanthus Pall. (Бугара и др., 2008), A. mongholicus Bge. (Алтанцэцег и др., 2013), A. duanensis Saposhn. Ex Sumn. (Умралина и др., 2013).

Семена A. gorodkovii имеют очень твердый околоплодник, поэтому непосредственно перед стерилизацией проводили их скарификацию путем механического травмирования семенной кожуры наждачной бумагой. Высокий процент стерильного материала получен при двухэтапной поверхностной стерилизации семян. На первом этапе их последовательно выдерживали в растворах мыла (20 минут) и 10% Domestos (5 минут), на втором - в асептических условиях обрабатывали семена 70% этиловым спиртом (30 секунд) и 0.1% диацидом (5 минут).

А

Б

В

Р ис . 2 . Развитие Astragalus gorodkovii в культуре: А – формирование первого настоящего листа у всходов; Б – имматурная особь; Г – взрослое виргинильное растение.

Для проращивания семян использовали питательную среду по прописи Мурасиге-Скуга с добавлением регуляторов роста (БАП 1.0+ИУК 0.1 мг/л, гиббереловая кислота 1.0 мг/л), контролем служила безгормональная среда. Во всех вариантах опыта на вторые сутки семена набухли и увеличились в размере более чем в два раза. Всхожесть семян составила 43-90 %. На среде с добавлением БАП 1.0+ИУК 0.1 мг/л проростки развивали утолщенный гипокотиль длиной

1.1±0.03 см и недоразвитый главный корень длиной 0.8±0.07 см (рис. 3А). Нормальные по морфологическим признакам проростки сформировались на среде с добавлением гиббереловой кислоты и на безгормональной среде, длина их гипокотиля составила 1.3±0.03, корня - 1.5±0.5 см (рис. 3Б).

Р и с . 3 . Проростки Astragalus gorodkovii на среде, дополненной БАП1+ИУК 0,1 мг /л (А) и гиббереловой кислотой 1.0 мг/л (Б)

Стерильные проростки в дальнейшем были использованы нами для микроразмножения. В возрасте 20 суток их делили на части (корень, гипокотиль, семядольный узел, семядоли), которые были высажены на среды с добавлением стимуляторов роста в различных вариациях: 1) кинетин 2.0 мг/л + ИУК 0.2 мг/л; 2) 2.4-Д 1.0 мг/л + кинетин 0.5 мг/л; 3)

-

2.4-Д 2.0 мг/л + кинетин 1.0 мг/л; 4) БАП 1.0 + ИУК 0.1 мг/л.

Рис . 4 . Индукция каллуса из гипокотиля

Рис . 5 . Дифференциация адвентивных почек в каллусной ткани

А Б

Рис . 6 . Побеги, сформированные из каллуса гипокотиля (А, Б)

При культивировании эксплантов на дополненной регуляторами роста среде отмечены различные морфогенные реакции. На среде с кинетином 2.0 мг /л + ИУК 0.2 мг/л экспланты погибли. Среда с добавлением 2.4-Д (2 и 3 вариант) способствовала образованию эксплантами зеленой каллусной ткани плотной консистенции: у семядольных листьев, корня, гипокотиля – по всей поверхности, у семядольного узла – только у основания. Наибольшей морфогенной активностью характеризуется каллусная ткань гипокотиля и семядольного узла, каллус корневого происхождения и семядоли побегов не сформировали (рис. 4, 5, 6). На среде, дополненной БАП 1.0+ ИУК 0.1 мг/л, перспективными оказались экспланты гипокотиля и семядольного узла, которые сформировали побеги. Экспланты корня и семядольных листьев в данном варианте не дали морфогенного ответа.

Таким образом, показано, что семена, формирующиеся в кожимской популяции A. gorodkovii , обладают хорошей всхожестью (до 70%, в культуре in vitro – до 90%). Показана возможность получения в культуре взрослых виргинильных растений, пригодных для реставрации природной популяции, методом прямых посевов. Однако в связи с малочисленностью семян более эффективным может оказаться культивирование A. gorodkovii in vitro для его дальнейшего размножения. В качестве эксплантов рекомендуется использовать части проростков (семядольный узел, гипокотиль).

Список литературы Перспективы реставрации природной популяции эндемика урала Astragalus gorodkovii (Fabaceae)

- Алтанцэцэг Э., Калашникова Е.А. 2013. Размножение астрагала монгольского (Astragalus mongholicus Bge.) в условиях in vitro//Известия ТСХА, Вып. 6. С. 40-48.

- Бугара И.А., Юркова И.Н., Бугара А.М. 2008. Получение и цитологический анализ каллусных культур астрагала шерстистоцветкового (Astragalus dasyanthus Pall.)//Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Биология. Химия. Изд-во Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского. Т. 21. № 2 (60). С. 9-14.

- Выдрина С.Н. 1994. Astragalus L. -Астрагал//Флора Сибири. Т.9: Fabaceae (Leguminosae). Новосибирск: Сибирская издательская фирма ВО «Наука». С. 20-74.

- Калинин Ф.Л., Кушнир Г.П., Сарнацкая В.В. 1992. Технология микроклонального размножения растений. Киев: Изд-во «Наукова думка». 232 с.

- Катаева Н.В., Бутенко Р.Г. 1983. Клональное микроразмножение растений. М.: Наука. 95 с.

- Князев М.С., Морозова Л.М., Шурова Е.А. 2006.Флористический список сосудистых растений//Растительный покров и растительные ресурсы Полярного Урала. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та. С. 42-159.

- Красная книга Республики Коми. 2009/гл. ред. А.И. Таскаев. Сыктывкар. 791 с.

- Красная книга Российской Федерации (растения и грибы). 2008. М.: Товарищество научных изданий КМК. 855 с.

- Красная книга Тюменской области. Животные, растения, грибы. 2004/отв. ред. О. А. Петрова. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та. 496 с.

- Красная книга Ямало-Ненецкого автономного округа: животные, растения, грибы. 2010/отв. ред. С.Н. Эктова, Д.О. Замятин. Екатеринбург: Издательство «Баско». 308 с.

- Лавренко А.Н. 1994. Флора Малдинского участка р. Кожым//Влияние разработки россыпных месторождений Приполярного Урала на природную среду. Сыктывкар: Изд-во С.41-67.

- Морозов В.В., Кулиев А.Н. 1994. Флористические находки в тундрах северо-востока Европейской России//Ботан. журн. № 12. С. 76-85.

- Николаева М. Г. 1982. Покой семян//Физиология семян. М.: Наука. С. 125-183.

- Николаева М. Г. 1967. Физиология глубокого покоя семян. Л.: Наука. 206 с.

- Николаева М.Г., Разумова М.В., Гладкова В.Н. 1985. Справочник по проращиванию покоящихся семян. Л.: Наука. 348 с.

- Умралина А.Р., Ким Донгвон. 2013. Введение в культуру in vitro эндемика Astragalus duanensis Saposhn. Ex Sumn. (астрагала дуанского)//Известия ВУЗов. №5. С. 66-70.

- Юрцев Б.А., Жукова П.Г. 1968. Полиплоидные ряды и таксономия (на материале анализа некоторых групп арктических бобовых)//Ботан. журн. Т. 53. №11. С. 1531-1543.