Перспективы селекции высокобелковых сортов сои: моделирование механизмов увеличения белка в семенах (сообщение 1)

Автор: Зеленцов С.В., Мошненко Е.В.

Рубрика: Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений

Статья в выпуске: 2 (166), 2016 года.

Бесплатный доступ

Большинство известных высокобелковых сортов сои формируют пониженные урожаи семян. Изредка высокобелковые сорта формируют более высокую урожайность. Для повышения результативности селекции необходимо понимание механизмов увеличения относительной доли белка в семенах и использование в селекции тех механизмов, которые не оказывают негативного влияния на формирование урожайности. Исследования проводили в 2013-2015 гг. в ФГБНУ ВНИИМК, г. Краснодар. Изучали сорта и линии сои с повышенным содержанием белка. В качестве стандартов использовали среднебелковые (38-40 %) сорта. Для выявления типов взаимного варьирования содержания белка и масла в семенах использовали расчётные коэффициенты: коэффициент К1 (сумма белка и масла) и коэффициент К2 (частное отношение белок/масло). Кластерный анализ взаимосвязи между урожайностью и содержанием белка в семенах в пределах экспериментальной группы высокобелковых сортообразцов сои позволил выявить её неоднородность. При нормализации экспериментальной выборки были выделены нетипичные по сочетанию урожайности и содержания белка в семенах сортообразцы. Особенности этих сортообразцов позволили теоретически сформулировать различные механизмы накопления белка в семенах, в том числе не снижающие семенную продуктивность. Предложены четыре модели увеличения содержания белка в семенах на основе динамического изменения коэффициентов К1 и К2: за счёт влияния только условий среды (экологическая модель -ЭМ), за счёт дополнительного биосинтеза запасных фракций белка (кумулятивно-протеиновая модель - КПМ), за счёт частичной деградации биосинтеза масла (липидно-деградационная модель - ЛДМ), за счёт частичной деградации биосинтеза углеводов (углеводно-деградационная модель - УДМ). При анализе содержания белка и масла в семенах селекционных сортообразцов предложенные модели позволят выявить предполагаемые механизмы увеличения относительной доли белка.

Соя, семена сои, соевый белок, высокобелковые сорта сои, механизмы увеличения белка

Короткий адрес: https://sciup.org/142151303

IDR: 142151303

Текст научной статьи Перспективы селекции высокобелковых сортов сои: моделирование механизмов увеличения белка в семенах (сообщение 1)

Введение. Перерабатывающая, комбикормовая и животноводческая отрасли во всём мире крайне заинтересованы в непрерывном увеличении объёмов производства растительного белка. Поэтому соя, накапливающая в семенах до 36– 40 % высококачественного белка, приобрела статус одной из главных культур мирового земледелия [1; 2; 3; 4; 6; 14; 15].

Обеспечить непрерывно растущие потребности в соевом белке можно несколькими путями: а ) повышением урожайности вновь создаваемых сортов при сохранении типичного для культуры (36 –40 %) содержания белка в семенах; б ) повышением содержания белка в семенах до 43–45 % при сохранении уровня урожайности; в ) совместным повышением как урожайности сортов, так и содержания белка в их семенах. При этом наиболее перспективными представляются пути селекционного увеличения белка при одновременном росте урожайности или, как минимум, при сохранении её достигнутых уровней [3; 6; 8; 9; 14; 15].

Изучению вопросов селекции высокоурожайных сортов сои с повышенным содержанием белка в семенах было посвящено большое количество работ в России и мире. Однако в большинстве случаев между этими признаками обнаруживалась отрицательная корреляция. В то же время периодически появляются исследования, свидетельствующие об ос- лабевании или полном отсутствии отрицательной связи между этими признаками, открывающие вероятность создания высокобелковых сортов сои с уровнями урожайности, вполне сравнимыми с продуктивностью обычных сортов [3; 4; 6; 8; 14; 15].

Теоретические исследования и практическая селекция высокобелковых сортов сои во ВНИИМК ведутся с 70 - х годов ХХ века. В результате в разные годы были выведены такие высокобелковые сорта, как Фора, Веста и Валента, с содержанием белка 43– 47 % [5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13]. Однако из - за пониженной урожайности и отсутствия дифференцированных закупочных цен на высокобелковое сырье эти сорта у отечественных сельхозтоваропроизводителей признания не получили. В связи с этим для повышения результативности селекции высокобелковых сортов сои необходимо понимание механизмов увеличения относительной доли белка в семенах, а также выделение типов таких механизмов, не оказывающих негативного влияния на формирование урожайности.

Материал и методы. Исследования проводили в период 2013–2015 гг. на полях селекционного севооборота ВНИИМК с соблюдением принятой в Краснодарском крае технологии возделывания сои. Предшественник – озимая пшеница. Из-за наличия в пахотном слое всех полей ВНИИМК естественного фона резидентных азотфиксирующих бактерий дополнительное внесение инокулянтов Bradyrhizobium japonicum (Kirch.) Jord. не проводили. Сев сои осуществляли в оптимальные (конец апреля) сроки. Густота стояния 300–350 тыс. раст./га. Для данных исследований были отобраны сорта и линии сои с повышенным содержанием белка селекции ВНИИМК. Среднебелковыми (обычными) контролями служили очень ранний сорт Лира и ранний сорт Славия. Все сорта и линии сои оценивали в питомниках предварительного и конкурсного сортоиспытания. Оценку со- держания белка и масла в семенах проводили в лаборатории биохимии ВНИИМК на инфракрасном анализаторе. Для оценки различных типов взаимного варьирования содержания белка и масла в семенах введены расчётные коэффициенты: коэффициент К1 (сумма белка и масла), коэффициент К2 (частное отношение белок/масло).

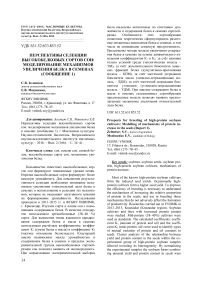

Результаты и обсуждение . Анализ урожайности изучаемых сортообразцов сои и содержания белка в их семенах за период 2013–2014 гг. в первом приближении подтверждает хорошо известную в литературе отрицательную зависимость между этими признаками. Формальное применение алгоритма прямолинейной корреляции Пирсона даёт значения r = - 0,493 при р = 0,0036 (рис. 1).

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

У рожай ность, т/га

Рисунок 1 – Общая взаимосвязь между урожайностью и содержанием белка у сортообразцов сои за период 2013 –2014 гг., r = - 0,493 при р = 0,0036

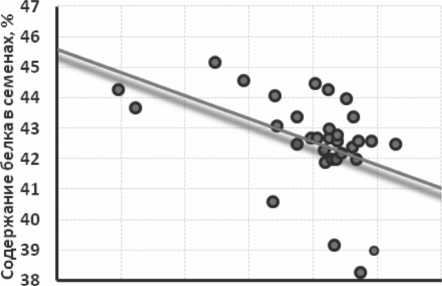

Однако даже беглый визуальный анализ данных экспериментальной выборки по урожайности и содержанию белка в семенах свидетельствует о неоднородности выборки и ненормальности распределения дат (см. рис. 1). Кластерный анализ экспериментальной выборки данных с использованием простых связей и оценки Эвклидовых расстояний подтверждает неоднородность изучаемой выборки дат. Так, на уровне 1,5 ед. Эвкл. расст. экспе- риментальная выборка отчётливо разделяется на два кластера. На уровне 1,35 ед. – уже на три кластера, на уровне 1,0 ед. – на четыре кластера, на уровне около 0,7 ед. – на пять кластеров и т.д. (рис. 2).

Рисунок 2 – Кластерный анализ экспериментальной выборки изучаемых сортообразцов сои по урожайности и содержанию белка за 2013–2014 гг.

Таким образом, выявленное визуальным анализом распределение дат в двухмерном числовом поле (см. рис. 1) и их кластерный анализ (см. рис. 2) свидетельствуют о ненормальности распределения дат в анализируемой выборке и неправомочности применения прямолинейного корреляционного анализа Пирсона для анализа взаимосвязей между урожайностью и содержанием белка.

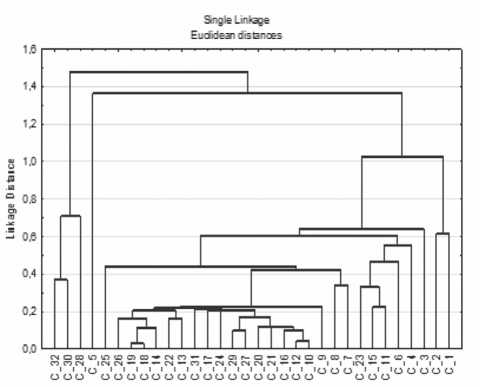

Нормализация общей выборки за счёт исключения из неё отдельных сортообраз-цов с нетипичным сочетанием признаков урожайности и содержания белка повысила надёжность корреляционной оценки между этими признаками в основной группе дат. В пределах основной нормализованной группы № 2 выявлена более слабая корреляция между урожайностью и содержанием белка, составившая r = -0,329 при р = 0,136. При этом выявленная отрицательная зависимость между урожайностью и содержанием белка распростра няется всего на 10,8 % всех наблюдений – коэффициент детерминации r 2 = 0,108.

Ещё одним важным результатом кластеризации общей экспериментальной выборки данных является выделение из неё сортообразцов сои, нетипичных по сочетанию урожайности и содержанию белка в семенах (рис. 3).

Урожайность, т/га

Рисунок 3 - Выделение групп сортообразцов с нетипичным сочетанием урожайности и содержания белка в семенах при нормализации экспериментальной выборки

Так, в анализируемой экспериментальной выборке (см. рис. 3), помимо нескольких высокоурожайных среднебел ковых образцов группы № 1, чаще всего встречающихся в генофонде культурной сои, имеется группа № 2, отличающаяся повышенным ( на 3- 5 %) содержанием белка в сочетании с одинаковой, по отношению к группе № 1, или несколько сниженной урожайностью. Кроме этого , выделены группы № 3 и 4, характеризующиеся повышенным содержанием белка и пониженной, особенно в группе № 4, урожайностью. Кластер № 5 представлен одним образцом (сорт Лира в 2013 г.), в семенах которого накопилось обычное (около 40,5 %) количества белка, но который заметно уступил по урожайности сортообразцам из группы № 1.

В целом, выявленные в экспериментальной выборке сортообразцы с различным сочетанием урожайности и содержания белка позволяют предполо- жить наличие различных путей накопления содержания белка в семенах, в т.ч. не оказывающих негативное влияние на формирование продуктивности.

Компонентный состав семян сои довольно сложен и представлен белками, ферментами, ингибиторами протеиназ, лектинами, липидами, углеводами, изофлавонами, сапонинами, минеральными элементами, витаминами [10; 11], которые можно объединить в три крупных группы соединений:

-

- белковый комплекс, состоящий из протеинов и протеидов различной молекулярной массы и конфигурации;

-

- липидный комплекс триглицеридов и свободных жирных кислот, в совокупности составляющих масло;

-

- простые и сложные углеводы, включая целлюлозу (клетчатку), а также различные минеральные соединения (зола) [10; 11].

Биохимический состав абсолютно сухого семени любого растения, включая сою, представляет собой динамическую систему, в которой любое соотношение компонентов в сумме всегда составляет 100 %. Изменение относительной доли любой из этих фракций ведёт к пропорциональному изменению относительных долей остальных компонентов в семени.

В среднем семена сои содержат около 40 % белка и 20 % масла. Оставшиеся 40 % семени представляют собой углеводы и зольные вещества [2; 11]. Наличие у сои этих трёх крупных фракций позволяет сформулировать четыре динамических модели увеличения содержания белка в семенах: за счёт варьирования экологических условий в период налива семян, за счёт увеличения массовой доли белка, за счёт уменьшения массовой доли масла, а также за счёт уменьшения массовой доли углеводов и золы.

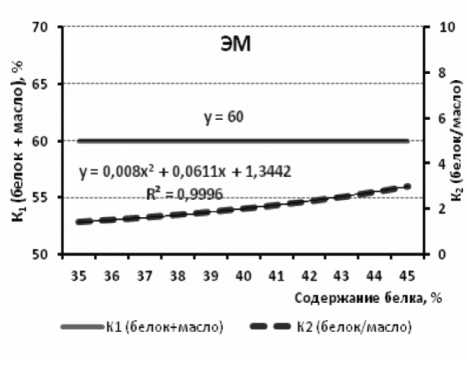

Экологическая модель (ЭМ) описывает наиболее распространённый в генофонде культурной сои баланс компонентов семени с зависимым от условий среды варьированием содержания белка. Такой тип варьирования связан с тем, что накопление в семенах сои запасных белков начинается на 10–15 суток раньше, чем накопление жирных кислот [6; 8; 12]. Поэтому в засушливых или в излишне короткодневных условиях, когда период налива семян заметно сокращается, запасающие ткани семядолей, как правило, успевают накопить белок, но не полностью успевают накопить масло, в итоге формируя семена с повышенной относительной долей белка и с пониженной – масла. В условиях избытка осадков или орошения, а также в длиннодневных условиях процессы накопления масла, как правило, завершаются полностью, формируя близкие к обычным для культуры соотношения белка и масла в семенах (40 : 20). Варьирование относительной доли углеводного комплекса и зольных соединений в этой модели предполагается незначительным и не учитывается (табл. 1).

Таблица 1

Моделирование динамических изменений относительных долей масла, золы и углеводов в семени в рамках экологической модели

|

Параметр |

Относительная доля компонентов в семени сои, % |

||||||||||

|

Белок |

35,0 |

36,0 |

37,0 |

38,0 |

39,0 |

40,0 |

41,0 |

42,0 |

43,0 |

44,0 |

45,0 |

|

Масло |

25,0 |

24,0 |

23,0 |

22,0 |

21,0 |

20,0 |

19,0 |

18,0 |

17,0 |

16,0 |

15,0 |

|

Зола + углеводы |

40,0 |

40,0 |

40,0 |

40,0 |

40,0 |

40,0 |

40,0 |

40,0 |

40,0 |

40,0 |

40,0 |

|

К 1 (белок + масло) |

60,0 |

60,0 |

60,0 |

60,0 |

60,0 |

60,0 |

60,0 |

60,0 |

60,0 |

60,0 |

60,0 |

|

К 2 (бе-лок/масло) |

1,4 |

1,5 |

1,6 |

1,7 |

1,9 |

2,0 |

2,2 |

2,3 |

2,5 |

2,8 |

3,0 |

Анализ динамики соотношения фракций белка и масла в семени сои в рамках ЭМ показывает, что при увеличении содержания белка сумма белка и масла в семенах (К 1 ) будет оставаться практически неизменной за счёт пропорционального снижения масличности. Коэффициент К 2 , из - за меньшей изменчивости липидной фракции, по мере накопления белка в интервале от 35 до 45 % увеличивается от 1,4 до 3,0 (рис. 4).

Рисунок 4 – Динамика баланса между содержанием белка и масла в семенах в рамках экологической модели увеличения белка в семенах

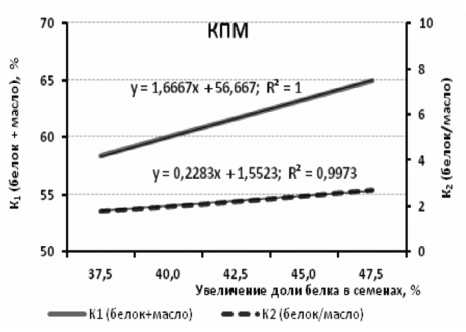

Кумулятивно - протеиновая модель (КПМ) предполагает увеличение относительной доли белка в семени сои за счёт накопления белковых фракций при неизменной массовой доле масла, углеводов и золы. Предположительно, такой эффект может определяться дубликацией генных комплексов, кодирующих синтез запасных белков. В этом случае при увеличении белка в семени относительная доля масла и углеводов будет динамически снижаться. Теоретически рассчитанные изменения пропорций основных компонентов семени при прямом накоплении белковых фракций представлены в таблице 2.

Анализ представленных в таблице 2 параметров показывает, что при увеличении содержания белка, например, с 40 до 45 %, относительная доля масла в семени будет уменьшаться с 20 до 18,3 %. Относительная доля зольно - углеводной части также сокращается с 40 до 36,7 %.

При реализации КПМ коэффициент К 1 при увеличении массовой доли белковой фракции в семени линейно возрастает на 1,6667 ед. на каждый процент увеличения относительной доли белка. Коэффициент К 2 в рамках этой модели также линейно увеличивается с приростом 0,2283 ед. на каждый дополнительный процент белка (рис. 5).

Таблица 2

Таблица 3

Моделирование динамических изменений относительных долей масла, золы и углеводов в семени в рамках кумулятивнопротеиновой модели

|

Параметр |

Относительная доля компонентов в семени сои, % |

||||||||||

|

Белок |

30,0 |

32,5 |

35,0 |

37,5 |

40,0 |

42,5 |

45,0 |

47,5 |

50,0 |

52,5 |

55,0 |

|

Масло |

23,3 |

22,5 |

21,7 |

20,8 |

20,0 |

19,2 |

18,3 |

17,5 |

16,7 |

15,8 |

15,0 |

|

Зола + углеводы |

46,7 |

45,0 |

43,3 |

41,7 |

40,0 |

38,3 |

36,7 |

35,0 |

33,3 |

31,7 |

30,0 |

|

К 1 (белок + масло) |

53,3 |

55,0 |

56,7 |

58,3 |

60,0 |

61,7 |

63,3 |

65,0 |

66,7 |

68,3 |

70,0 |

|

К 2 (белок/масло) |

1,3 |

1,4 |

1,6 |

1,8 |

2,0 |

2,2 |

2,5 |

2,7 |

3,0 |

3,3 |

3,7 |

Моделирование накопления в семени относительных долей белка и зольно-углеводной фракции при частичной деградации накопления масла в рамках ЛДМ

|

Параметр |

Относительная доля компонентов в семени сои, % |

||||||||||

|

Белок |

22,5 |

25,0 |

27,5 |

30,0 |

32,5 |

35,0 |

37,5 |

40,0 |

42,5 |

45,0 |

47,5 |

|

Масло |

55,0 |

50,0 |

45,0 |

40,0 |

35,0 |

30,0 |

25,0 |

20,0 |

15,0 |

10,0 |

5,0 |

|

Зола + углеводы |

22,5 |

25,0 |

27,5 |

30,0 |

32,5 |

35,0 |

37,5 |

40,0 |

42,5 |

45,0 |

47,5 |

|

К 1 (белок + масло) |

77,5 |

75,0 |

72,5 |

70,0 |

67,5 |

65,0 |

62,5 |

60,0 |

57,5 |

55,0 |

52,5 |

|

К (бе-лок/масло) |

0,4 |

0,5 |

0,6 |

0,8 |

0,9 |

1,2 |

1,5 |

2,0 |

2,8 |

4,5 |

9,5 |

Рисунок 5 - Динамика баланса между содержанием белка и масла в семенах в рамках экологической модели увеличения белка в семенах

Липидно-деградационная модель

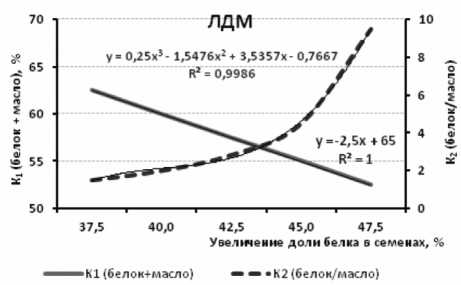

(ЛДМ) предполагает увеличение относительной доли белка в семени сои за счёт частичной деградации процесса накопления липидных фракций в период налива семян, предположительно вследствие негативных мутаций генных комплексов, кодирующих синтез жирных кислот. Согласно этой модели, при сокращении массовой доли масла в семени относительные доли белка и зольно-углеводной фракции, не затронутые процессами деградации, будут в семени пропорционально повышаться (табл. 3).

Согласно ЛДМ, при сокращении массовой доли масла с 20 до 15 % относительная доля белка в семени с 40 % будет возрастать до 42,5 %. Относительная доля зольно-углеводной части семени при этом также увеличится на 2,5 %. При этом сумма белка и масла (К1) при частичной деградации процессов накопления в семени липидной фракции не возрастает, как в моделях ЭМ и КПМ, а линейно уменьшается на 2,5 ед. при последовательном увеличении относительной доли белка на 1 %. При этом коэффициент К2 при динамическом уменьшении массовой доли масла в семенах возрастает. В диапазоне относительного увеличения содержания белка от 37,5 до 47,5 % изменение значений коэффициента К 2 описывается полиномом третьей степени (рис. 6).

Рисунок 6 - Динамика баланса между содержанием белка и масла в семенах в рамках липидно-деградационной модели увеличения белка в семенах

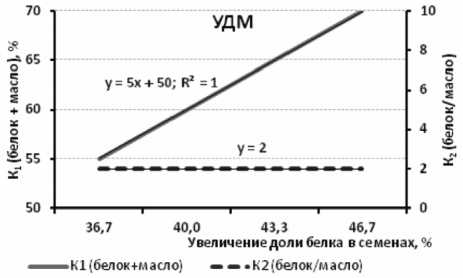

Углеводно - деградационная модель (УДМ) предполагает увеличение относительной доли белка за счёт частичного ингибирования процессов накопления в семени простых и сложных углеводов, включая уменьшение относительной доли клетчатки. Согласно этой модели, при уменьшении накопления в семени углеводов относительные доли белка и масла, не затрагиваемые в рамках этой модели процессами ингибирования и деградации, будут пропорционально повышаться (табл. 4).

Таблица 4

Моделирование динамических изменений относительных долей белка и масла в семени при изменении массовой доли золы и углеводов

|

Параметр |

Относительная доля компонентов в семени сои, % |

||||||||||

|

Белок |

20,0 |

23,3 |

26,7 |

30,0 |

33,3 |

36,7 |

40,0 |

43,3 |

46,7 |

50,0 |

53,3 |

|

Масло |

10,0 |

11,7 |

13,3 |

15,0 |

16,7 |

18,3 |

20,0 |

21,7 |

23,3 |

25,0 |

26,7 |

|

Зола + углеводы |

70,0 |

65,0 |

60,0 |

55,0 |

50,0 |

45,0 |

40,0 |

35,0 |

30,0 |

25,0 |

20,0 |

|

К 1 (белок + масло) |

30,0 |

35,0 |

40,0 |

45,0 |

50,0 |

55,0 |

60,0 |

65,0 |

70,0 |

75,0 |

80,0 |

|

К 2 (бе-лок/масло) |

2,0 |

2,0 |

2,0 |

2,0 |

2,0 |

2,0 |

2,0 |

2,0 |

2,0 |

2,0 |

2,0 |

В рамках УДМ при снижении массовой доли зольно - углеводной фракции, например, с 40 до 35 % относительная доля белка в семени с 40 % возрастает до 43,3 %. Одновременно на 1,7 % увеличится относительная доля масла.

При реализации УДМ, предполагающей последовательное уменьшении массовой доли зольно - углеводной фракции, коэффициент К 1 линейно возрастает с интенсивным приростом в 5 ед. на каждый процент белка. При этом коэффициент К 2 останется неизменным независимо от степени ингибирования процессов накопления углеводов (рис. 7).

Рисунок 7 – Динамика баланса между содержанием белка и масла в семенах в рамках углеводно - деградационной модели увеличения белка в семенах

Выводы . Анализ взаимосвязи между урожайностью и содержанием белка в семенах в пределах экспериментальной группы высокобелковых сортообразцов сои позволил выявить неоднородность анализируемой выборки.

Кластеризация и нормализация экспериментальной выборки позволили выделить нетипичные по сочетанию урожайности и содержания белка в семенах сортообразцы, которые позволяют предположить различные механизмы накопления белка в семенах, в т . ч . не вызывающие негативное влияние на семенную продуктивность.

Сформулированы четыре динамических модели увеличения содержания белка в семенах: зависимой от условий среды (ЭМ), за счёт увеличения запасных белков (КПМ), за счёт уменьшения массовой доли масла (ЛДМ), а также за счёт уменьшения массовой доли углеводов и золы (УДМ).

При анализе содержания белка и масла в семенах селекционных сортообразцов предложенные модели позволят выявить предполагаемые механизмы увеличения относительной доли белка.

Список литературы Перспективы селекции высокобелковых сортов сои: моделирование механизмов увеличения белка в семенах (сообщение 1)

- Бабич А.О. Сучасне виробництво i використання сої. -Київ: Урожай, 1993. -С. 66-73.

- Бабич А.О., Бабич-Побережна А.А. Селекцiя, виробництво, торгiвля i використання сої у свiтi. -Київ: Аграрна наука, 2011. -С. 116-128.

- Ващенко А.П., Мудрик Н.В., Фисенко П.П., Дега Л.А., Чайка Н.В., Капустин Ю.С. Соя на Дальнем Востоке. -Владивосток: Дальнаука, 2010. -С. 77-82.

- Енкен В.Б. Соя. -М.: Сельхозиздат, 1959. -622 с.

- Зеленцов С.В. Экспрессия некоторых биохимических признаков семян сои в филогенезе под-рода Soja (Moench.) F.J. Herm.//В сб.: Ботанические исследования в Азиатской России: Материалы XI съезда Русского Ботанического Общества, 18-22 августа 2003. -Т. 2. -С. 218-219.

- Зеленцов С.В. Селекционно-генетическое улучшение сои: основы, современные концепции и методы. -Saarbrücken, Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co., KG, 2011. -321 с.

- Кочегура А.В., Зеленцов С.В. Селекция сои на повышение содержания белка в семенах и снижение его антиферментной активности//В сб. докладов межд. науч-практ. конф. «Технологические свойства новых гибридов и сортов масличных и эфиромасличных культур..», 5-6 июня 2003 г. -Краснодар, 2003. -С. 111-115.

- Кочегура А.В., Зеленцов С.В., Мошненко Е.В., Петибская В.С. Селекционно-генетическое улучшение сои по биохимическим признакам//Масличные культуры. Науч.-тех бюл. ВНИИМК. -2005. -Вып. 2 (133). -С. 24-35.

- Кочегура А.В., Петибская В.С., Зеленцов С.В., Шабалта О.М., Каленов П.А. Повышение кормовой и пищевой ценности зерна сои методами селекции//Науч.-тех. бюл. Краснодар. -1996. -Вып. 117. -С. 78-83.

- Петибская В.С. Соя: химический состав и использование. -Майкоп: ОАО «Полиграф-ЮГ», 2012. -432 с.

- Петибская В.С., Баранов В.Ф., Кочегура А.В., Зеленцов С.В. Соя: качество, использование, производство. -М.: Аграрная наука, 2001. -64 с.

- Петибская В.С., Зеленцов С.В. Сортовые особенности изменчивости трипсинингибирующей активности, содержания белка и масла в процессе созревания семян сои//Науч.-тех. бюл. ВНИИМК. -1999. -Вып. 121. -С. 28-31.

- Петибская В.С., Шабалта О.М., Кочегура А.В., Зеленцов С.В. Повышение биологической ценности семян сои пищевого назначения//Известия высших учебных заведений. Пищевая технология. -Краснодар, 1997. -№ 2-3. -С. 19-22.

- Hartwig E.E. Breeding productive soybeans with a higher percentage of protein//Seed protein improvement cereals, grain legumes. -1979. -Vol. 2. -P 59-66.

- Hartwig E.E. Breeding of soybean for high yield and seed protein//In: Soybean feeds the world/Ed. by B. Napompeth. -Bangkok, 1997. -P. 40-43.