Перспективы шельфа Северного Каспия по результатам анализа распределения нефтегазоносности континентальной части Западного Казахстана

Автор: Тимурзиев А.И.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Перспективы нефтегазоносности и результаты ГРР

Статья в выпуске: 3, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены закономерности пространственно-стратиграфического распределения запасов нефти и газа и перспективы нефтегазоносности Южно-Мангышлакской и Северо-Бузачинской нефтегазоносных областей Северо-Кавказско-Мангышлакской нефтегазоносной провинции. Проанализированы связи установленных закономерностей с зональностью неотектонического развития региона. Рассмотрены причины отрицательных результатов поискового бурения на площади Курмангазы (шельф Северного Каспия) в рамках совместного российско-казахстанского проекта. Эти причины связаны с использованием неверной геологической модели строения площади Курмангазы, принятой для поискового бурения на основе сейсморазведки методом общей глубинной точки 2D, и отсутствием геологического обоснования перспектив нефтегазоносности площади, имеющей сложное строение и неоднозначную трактовку в отношении принадлежности к прикаспийскому или бузачинскому типу разрезов и, соответственно, стратиграфического положения продуктивных интервалов

Площадь курмангазы, структуры горизонтального сдвига, структурно-деформационные неоднородности, новейшая сдвиговая тектоника, перспективы нефтегазоносности

Короткий адрес: https://sciup.org/14128867

IDR: 14128867 | УДК: 553.98(574.1), | DOI: 10.31087/0016-7894-2020-3-29-41

Текст научной статьи Перспективы шельфа Северного Каспия по результатам анализа распределения нефтегазоносности континентальной части Западного Казахстана

Отрицательные результаты бурения двух поисковых скважин в рамках совместного российско-казахстанского проекта на морской площади Кур-мангазы негативно отразились на эффективности геолого-разведочных работ ПАО «Роснефть» и компании «КазМунайГаз» и вызвали пессимистические настроения среди акционеров в отношении перспектив нефтегазоносности приказахстанского шельфа Северного Каспия (мангыстау-бузачинская часть). Согласно представлениям автора статьи, причин неудач две:

-

1) неверная геологическая модель строения площади Курмангазы, принятая для поискового бурения на основе материалов сейсморазведки методом общей глубинной точки (МОГТ) 2D;

-

2) отсутствие геологического обоснования перспектив нефтегазоносности площади, имеющей сложное строение и неоднозначную трактовку в отношении принадлежности к прикаспийскому или бу-зачинскому типу разрезов и, соответственно, стратиграфического положения продуктивных интервалов.

И если первая причина может быть легко устранена путем постановки морской сейсморазведки МОГТ-3D и построения достоверной геологической модели площади Курмангазы, то обоснование перспектив этой площади требует серьезных геологических исследований по оценке нефтегазоносности и невозможно без увязки с нефтегазоносностью континентальной мангыстау-бузачинской части запада Туранской плиты.

Геологическая модель площади Курмангазы

Для подтверждения доводов в отношении недостоверности геологической модели строения площади Курмангазы на основе данных сейсморазведки МОГТ-2D и, как следствие, возможных ошибок при проектировании поисковых скважин автор статьи приводит некоторые геологические материалы.

Сдвиговая природа большинства нефтегазоконтролирующих структур осадочных бассейнов мира доказана на основе интерпретации данных сейсморазведки МОГТ-3D и является сегодня геологической аксиомой1 [1–3]. По результатам этих исследований установлен новый тип структур горизонтального сдвига, разработана новая кинематическая 3D-мо-дель таких структур как основа деформационной ячейки для механизма формирования зон сдвигания в условиях кинематической модели чистого сдвига и фильтрационной ячейки для механизма вертикальной миграции глубинных флюидов, выявлены морфокинематические несоответствия моделей

«цветковых» структур зон сдвигания. Предложен новый взгляд на механизм формирования структурных парагенезов зон сдвигания. На основе изучения структурно-деформационных и флюидодинамических парагенезов, связанных с проявлением новейшей сдвиговой тектоники на месторождениях нефти и газа по материалам сейсморазведки 3D, выявлены структурные признаки проницаемости земной коры для очаговой разгрузки глубинных флюидов, разработаны научные основы фильтрационной ячейки для механизма вертикальной миграции флюидов и обоснования методов прогнозирования и поисков залежей на каналах вертикальной разгрузки глубинной нефти1 [1, 4].

Для осадочных бассейнов Каспийского моря новейшая сдвиговая природа нефтегазоконтролирующих структур также подтверждается материалами сейсморазведки MOrT-3D, выполненной на месторождениях Ракушечное, им. Ю. Корчагина, им. В. Фи-лановского, Хвалынское, Центральное. В пределах этих месторождений закартированы типичные для горизонтальных сдвигов фундамента линейные эшелонированные кулисные системы сбросов в плане и «цветковые» структуры в разрезе. В качестве иллюстраций можно привести материалы Ю.Ф. Баюкан-ского2 по новейшей тектонике и нефтегазоносности российского сектора Северного и Среднего Каспия и В.А. Бочкарева и др. [5] по сбрососдвиговой тектонике месторождения им. В. Филановского.

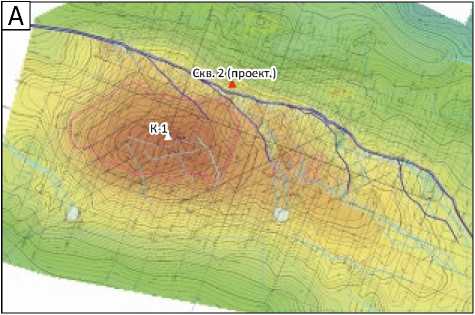

Типичная сдвиговая природа площади Курман-газы, расположенной несколько севернее упоминаемых объектов, подтверждается результатами интерпретации материалов сейсморазведки МОГТ-2D (рис. 1 A). Кулисный рисунок строения структур Бу-зачинского свода прослеживается и в море на площади Курмангазы. Уверенно определяется зона сдвига, ширина которой маркируется сплошным северным и южными фрагментами разломов западно-северо-западного простирания, внутреннее пространство которого осложняют отдельные оперяющие кулисы сбросов северо-западного простирания. Есть все основания считать, что свод поднятия Курмангазы по простиранию полностью осложнен эшелонированной системой кулисного оперения регионального сдвига, ответственного за формирование Северо-Бу-зачинско-Каламкасской антиклинальной линии на суше и ее южного морского продолжения в пределах структур Дархан, Курмангазы, Западно-Кулалинская.

Для сравнения рассмотрим строение сдвиговой зоны, определенное по материалам сейсморазведки MOrT-3D, осложняющей Лаганскую площадь, расположенную на западном прибрежном продолжении Промысловско-Ракушечной антиклинальной зоны

Рис. 1. Сопоставление строения присдвиговых структур по материалам сейсморазведки МОГТ-2D площади Курмангазы (A) и МОГТ-3D Лаганской площади (B)

Fig. 1. Comparison of pull-apart structures according to 2D CDP seismic data in the Kurmangazy area (A) and 3D CDP seismic data in the Lagansky area (B)

1 — контуры замкнутых локальных поднятий; 2 — разрывные нарушения по материалам сейсморазведки МОГТ-2D

-

1 — contours of closed local uplifts; 2 — faults based on seismic CDP-2D

(см. рис. 1 B). Как видно, при типичном для всех рассматриваемых структур западно-северо-западном простирании сдвиговых зон рисунок их внутреннего строения принципиально отличается.

Неоднократно было показано3 [1], что внутреннее строение сдвиговых зон и структурные парагенезы осложняющих их пликативных и дизъюнктивных структур не поддаются интерпретации и расшифровке методами сейсморазведки 2D, в связи с чем структурные построения, основанные на данных МОГТ-2D, нельзя считать достоверными.

Проектирование поисково-разведочных скважин на структурах, осложненных сдвигами, является рисковым мероприятием даже в самых благоприятных структурных условиях с вероятностью поло- жительного исхода при значимой статистической выборке 50 %. Для единичных испытаний, каким является бурение двух поисковых скважин на площади Курмангазы, вероятность положительного исхода может стремиться к нулю даже при благоприятных структурных условиях.

Для обоснования этого вывода можно сослаться на данные многочисленных наблюдений влияния структурно-деформационных условий на продуктивность поисково-разведочных скважин, полученные автором статьи на месторождениях Западной Сибири по результатам тектонофизических исследований и математического моделирования напряженно-деформированного состояния горных пород в пределах месторождений, осложненных сдвиговыми деформациями [4]. По результатам анализа структурно-тектонических условий, контролирующих продуктивность поисковых, разведочных и эксплуатационных скважин Еты-Пуровского, Северо-Губкинского, Тарасовского, Восточно-Тарасовского, Усть-Харампурского, Северо-Айваседопуровского, Усть-Часельского, Верх-не-Коликъеганского, Бахиловского и других месторождений, установлены прямые связи расположения продуктивных и высокодебитных скважин с локальными зонами проницаемости земной коры и улучшения фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) коллекторов в приразломных зонах, приуроченных к деформационным структурам растяжения на телах сдвигов.

После интерпретации материалов сейсморазведки 3D, выполненной на осложненных сдвигами месторождениях, стало очевидно, что принятые ранее по данным бурения и сейсморазведки 2D пластово-сводовые структурные модели, характеризующиеся элементами литологического ограничения петрофизических неоднородностей пластов и изотропными свойствами пластовых резервуаров как основы гидродинамической модели, далеки от реального геологического содержания и требуют серьезного пересмотра.

Полученные результаты принципиально меняют устоявшиеся представления о геологическом строении месторождений, осложненных сдвигами. В связи с этим можно утверждать, что без качественной сейсмической 3D-основы невозможны как эффективное опоискование и разведка таких месторождений, так и проектирование их разработки. Эти выводы в полной мере применимы в отношении площади Кур-мангазы, имеющей сдвиговую природу, и объясняют полученные отрицательные результаты поискового бурения.

Связь нефтегазоносности запада Туранской плиты с новейшей тектоникой и перспективы нефтегазоносности каспийского шельфа

Для прогноза возможного интервала продуктивности площади Курмангазы необходимо понимание закономерностей нефтегазоносности окружающих территорий континентальной части Южно-Мангыш-лакской и Северо-Бузачинской нефтегазоносных областей (НГО) в рамках системной организации УВ-систем бассейнового уровня.

Учитывая высокую степень геологической изученности и разведанности Южно-Мангышлакской НГО (доля разведанных запасов нефти и газа от суммарных прогнозных ресурсов УВ превышает 95 %), а также наличие данных о распределении выявленных запасов УВ в пределах структурно-тектонических зон и отдельных месторождений, автор статьи детально проанализировал распределение запасов УВ в зависимости от количественных параметров новейших тектонических движений для обоснования неотекто-нических критериев нефтегазоносности недр.

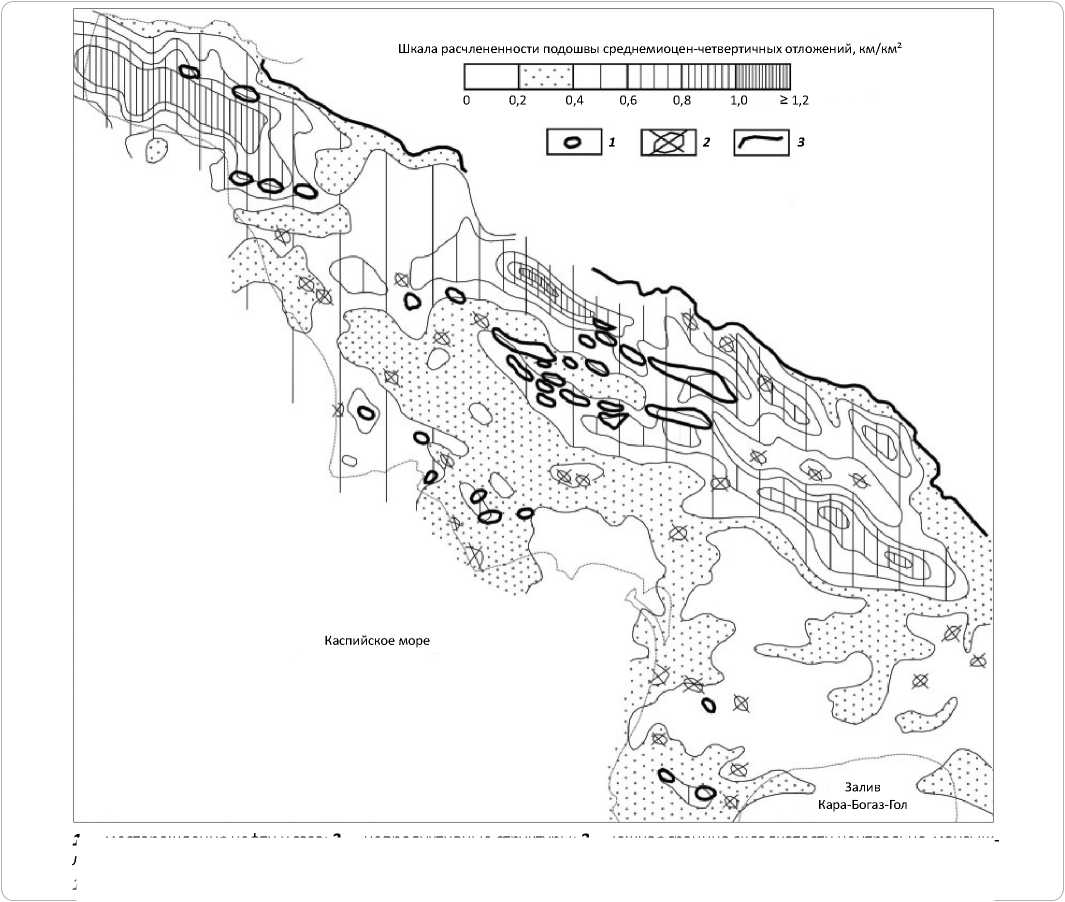

Детальное изучение новейшей структуры и мор-фоструктуры запада Туранской плиты (Южно-Ман-гышлакский прогиб и Бузачинский свод) дало возможность количественно оценить составляющие деформаций новейшего времени (амплитуду, знак и дифференцированность движений, новейшую раздробленность осадочного чехла) и осуществить неотектоническое районирование региона, а выполненный количественный анализ связей нефтегазоносности (распределение запасов УВ) с параметрами новейших тектонических движений позволил обосновать неотектонические критерии нефтегазоносности недр. Установлено, что закономерности пространственно-стратиграфического распределения единичных залежей УВ и зон нефтегазонакопления, фазового состава и физико-химических свойств УВ в недрах Южно-Мангышлакской и Северо-Бузачинской НГО зависят от изменений активности новейших тектонических движений и характеризуются строгими количественными связями. Полученные связи позволяют дать заключение о перспективах нефтегазоносности приказахстанского шельфа Северного Каспия в рамках системной организации УВ-систем бассейнового уровня.

Южно-Мангышлакский прогиб. Палеотек-тонические реконструкции [6] показали, что современная асимметрия бортов Южно-Мангышлакского прогиба по горизонтам осадочного чехла возникла в результате деформаций в среднем миоцене, а в пред-среднемиоценовое время имел место противоположный уклон бортов с превышением южного борта над северным на 500 м.

Промышленные скопления УВ (более 99 % разведанных запасов Южно-Мангышлакской НГО) локализованы в пределах структурно-тектонических зон, занявших относительно высокое гипсометрическое положение в среднемиоцен-четвертичное время. С учетом выводов о решающей роли позднекайнозойских тектонических движений в формировании современного структурного плана Южно-Мангыш-лакского прогиба и осложняющих его структурных элементов II (зоны нефтегазонакопления) и III (месторождения нефти и газа) порядков, значение па-леотектонического фактора как критерия нефтегазоносности может рассматриваться только в интервале неоген-четвертичного времени.

Амплитуда, знак и дифференцированность (градиент амплитуд) новейших тектонических движений количественно характеризуют самые важные параметры новейших деформаций земной коры. Неотек-тоническое районирование Южно-Мангышлакской и Бузачинской НГО основано на этих данных.

По знаку и амплитуде новейших тектонических движений в пределах Южно-Мангышлакской НГО выделены области [6, 7].

-

1. Интенсивного прогибания в среднемио-цен-раннеплиоценовое время и умеренного поднятия в среднеплиоцен-четвертичное время (осевая зона и южный борт Южно-Мангышлакского прогиба, северо-западный склон Кара-Богазского свода, западная периклиналь Беке-Башкудукского вала и южное крыло Тюб-Караганского вала с суммарными амплитудами среднемиоцен-четвертичных движений от - 250 до 0 м).

-

2. Умеренного прогибания в среднемиоцен-ран-неплиоценовое время и интенсивного поднятия в среднеплиоцен-четвертичное время (западная часть северного борта Южно-Мангышлакского прогиба, западная периклиналь Беке-Башкудукского вала, Тюб-Караганский вал и Бузачинский свод с суммарными амплитудами среднемиоцен-четвертичных движений от 0 до 250 м).

-

3. Ограниченного прогибания в среднемиоцен-раннеплиоценовое время и максимального поднятия в среднеплиоцен-четвертичное время (свод и восточная периклиналь Беке-Башкудукского вала, Каратауская мегантиклиналь, восточно-мангышлак-ские дислокации с суммарными амплитудами сред-немиоцен-четвертичных движений от 250 до 500 м и более).

С учетом выполненного районирования подавляющее большинство месторождений и большая часть запасов УВ Южно-Мангышлакской НГО приурочены к переходной зоне, между областью интенсивного прогибания и максимального поднятия в среднемиоцен-четвертичное время. На кумулятивных графиках распределения 70 % месторождений и > 95 % запасов УВ сосредоточено в диапазоне амплитуд от 0 до 150 м (вторая область), составляющих < 15 % размаха суммарных амплитуд среднемио-цен-четвертичных движений. К узкому интервалу значений амплитуд среднемиоцен-четвертичных движений от 100 до 150 м (вторая область), составляющих 5 % размаха суммарных амплитуд среднемио-цен-четвертичных движений, приурочено > 70 % суммарных запасов УВ Южно-Мангышлакской НГО. В интервале значений амплитуд среднемиоцен-чет- вертичных движений от -250 до 0 м (первая область) выявлено < 5 % запасов УВ, а в интервале значений амплитуд среднемиоцен-четвертичных движений от 150 до 500 м и более (третья область) залежи УВ не встречаются или полностью разрушены.

Изменения фазового состава и физико-химических свойств УВ подчиняются следующей закономерности. Область интенсивного новейшего прогибания (первая область) характеризуется преимущественным газонакоплением, переходная область (вторая область) — преимущественным нефтенакоплением, и область максимального новейшего поднятия (третья область) — битумонакоплением. По УВ-составу нефти Южного Мангышлака (первая и вторая области) относятся к типу метановых, Тюб-Карагана (вторая область) — нафтеново-ароматических, в пределах Беке-Башкудукского вала (третья область) выделены битумы, асфальты, киры. Общее утяжеление УВ с увеличением амплитуд новейших тектонических движений отражает одну из основных закономерностей нефтегазоносности Южно-Мангышлакской НГО и связано с дегазацией и разрушением залежей УВ в условиях ослабления экранирующих свойств осадочного чехла и региональных флюидоупоров.

Установленные ранее закономерности стратиграфической приуроченности залежей УВ в зависимости от гипсометрического положения структур [8], объясняются в статьях [6, 7, 9, 10] особенностями новейшего структурообразования, определившими современную асимметрию бортов Южно-Мангышлакского прогиба и гипсометрические уровни локализации нефтегазовых резервуаров. На примере месторождений Жетыбай-Узеньской ступени установлена прямая связь гипсометрического положения пластовых резервуаров юрской продуктивной толщи и контролируемых ими залежей УВ с амплитудами среднемио-цен-четвертичных движений.

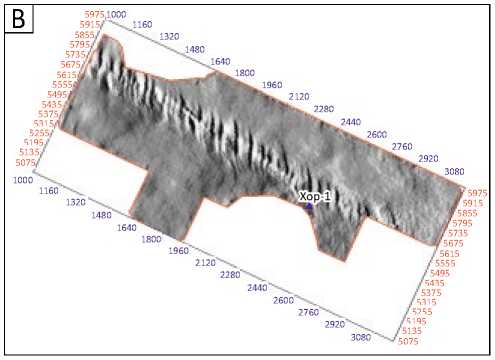

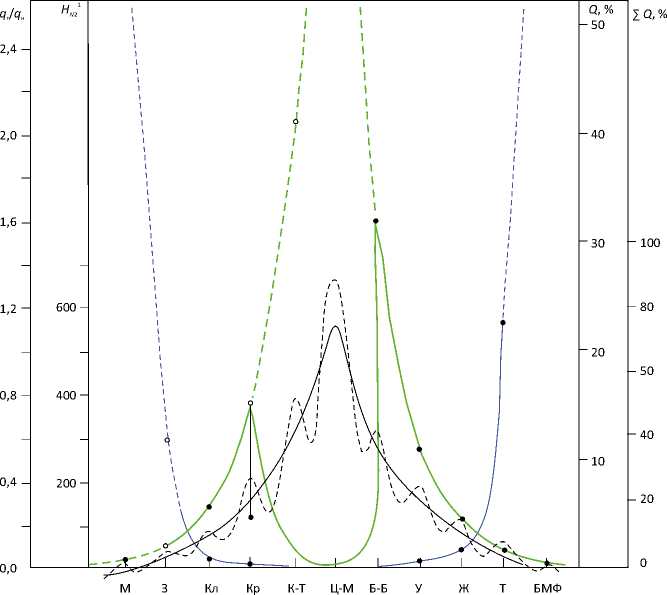

В соответствии с этой закономерностью, расширение стратиграфического диапазона нефтегазоносности и повышение стратиграфической приуроченности базисных горизонтов месторождений нефти и газа Южно-Мангышлакской НГО связаны с увеличением активности (амплитуд и градиента амплитуд) новейших тектонических движений. На основе карт активности (градиента амплитуд) новейших тектонических движений подтверждены и количественно обоснованы основные закономерности пространственно-стратиграфического распределения нефтегазовых скоплений Южно-Мангышлакской НГО в зависимости от активности новейших деформаций земной коры (рис. 2).

Главной закономерностью пространственного распределения скоплений УВ является их приуроченность к линейным зонам максимумов активности новейших тектонических движений. В пределах Южно-Мангышлакской НГО на долю месторождений со значениями градиента амплитуд среднемио- цен-четвертичных движений в интервале от 8 до 18 м/км, составляющем 21 % диапазона изменения значений активности новейших тектонических движений, приходится 98 % суммарных запасов УВ. При значениях активности новейших тектонических движений ниже 6 и выше 18 м/км промышленные скопления УВ не обнаружены. Стратиграфическая приуроченность залежей УВ зависит от изменения активности новейших тектонических движений и характеризуется строгими количественными связями (табл. 1).

В интервале значений активности новейших тектонических движений 6–10 м/км выявлены скопления УВ в доюрском комплексе (Северо-Ракушечное, Жиланды, Северное Карагие, Баканд, Пионерское и др.). При значениях активности новейших тектонических движений от 10 до 12 м/км диапазон нефтегазоносности расширяется за счет юрской продуктивной толщи (Южный Жетыбай, Тасбулат и др.), а в интервале от 12 до 14 м/км установлена нефтегазоносность юрской продуктивной толщи (Тенге, Карамандыбас, Асар и др.). При значениях активности новейших тектонических движений 14–16 м/км стратиграфический диапазон нефтегазоносности расширяется за счет меловых отложений (Узень, Дун-га, Эспелисай и др.). Залежи УВ мелового комплекса характеризуются значениями активности новейших тектонических движений выше 16 м/км (Тюбеджик, Жангурши).

Значениям активности новейших тектонических движений > 18 м/км отвечает верхний предел нефтегазоносности для Южно-Мангышлакской НГО. Завершают ряд метаморфизма УВ-систем угольные поля складчатой области центрально-мангышлак-ских дислокаций (Горный Мангышлак).

В целом, без учета мелких залежей южного борта Южно-Мангышлакского прогиба (Тамды, Южный Аламурын, Кендырли, Оймаша) с долей запасов не более 0,2 % суммарных запасов УВ Южно-Мангыш-лакской НГО, установленная связь пространственно-стратиграфического распределения залежей и выявленных запасов УВ от активности новейших тектонических движений закономерна и может служить оценочным критерием перспектив нефтегазоносности различных структурно-тектонических зон, масштабов прогнозируемых скоплений и их стратиграфической локализации в разрезе земной коры (рис. 3).

В комплексе неотектонических критериев нефтегазоносности анализировались закономерности распределения скоплений УВ в зависимости от гипсометрии тектонического рельефа (амплитуда средне-плиоцен-четвертичных поднятий), расчлененности рельефа (дифференцированность рельефообразующих движений) и густоты линеаментов (новейшая раздробленность чехла). Анализ показал общий характер связей параметров пликативной (амплитуда,

Рис. 2. Карта районирования градиента амплитуд новейших тектонических движений (расчлененность подошвы среднемиоцен-четвертичных отложений) Южно-Мангышлакской НГО с распределением месторождений УВ (масштаб 1 : 2 500 000)

Fig. 2. Zoning plan of the amplitude gradient of most recent tectonic movements (differentiation of the Middle Miocene-Quaternary Bottom) in the South Mangyshlaksky Petroleum Area; HC fields occurrence is shown (scale 1 : 2 500 000)

1 — месторождения нефти и газа; 2 — непродуктивные структуры; 3 — южная граница складчатости центрально-мангыш-лакских дислокаций

1 — oil and gas fields; 2 — nonproductive structures; 3 — southern boundary of the Central Mangyshlaksky dislocations folding

гипсометрия) и разрывной (градиент движений, густота линеаментов) составляющих неотектогенеза и морфогенеза с закономерностями пространственностратиграфического распределения зон нефтегазо-накопления и единичных скоплений УВ.

Закономерные изменения всех охарактеризованных параметров неотектогенеза, а также наличие высокоградиентной зоны, совпадающей в плане по всем построениям с линией Тюб-Караганский вал – Беке-Башкудукский вал (западная периклиналь и свод) – Жетыбай-Узеньская ступень, предопределили как гипсометрические уровни локализации залежей УВ и изменение фазового состава и физико-химических свойств УВ, так и преимущественную концентрацию основных запасов УВ Южно-Мангышлакской НГО в пределах этой зоны.

Результаты исследований свидетельствуют о формировании и размещении зон нефтегазонакоп-ления и единичных скоплений УВ в областях переходных, промежуточных между максимальными и минимальными амплитудами, между участками с положительными и отрицательными знаками движений, зонах повышенных градиентов неотектони-ческих движений.

В морфоструктурном плане им соответствует переходная между положительной (Центральный Мангышлак) и отрицательной (Южный Мангышлак) морфоструктурами I порядка региональная морфо-флексура со средними значениями морфометрических аномалий расчлененности рельефа и густоты линеаментов. В пределах зон нефтегазонакопления месторождения УВ приурочены к положительным

Табл. 1. Количественные связи между стратиграфической приуроченностью залежей и параметрами активности новейших тектонических движений Южно-Мангышлакской НГО

Tab. 1. Quantitative relationship between stratigraphic association of accumulations and parameters of the most recent tectonic movements in the South Mangyshlaksky Petroleum Province

|

Стратиграфическая приуроченность залежей УВ (концентрации запасов) |

Нижний предел нефтегазоносности |

T + PZ |

T + J |

J |

J + K |

K |

Верхний предел нефтегазоносности |

|

Градиент амплитуд среднемиоцен-чет-вертичных движений, м/км |

< 4–6 |

6–10 |

10–12 |

12–14 |

14–16 |

16–18 |

> 18 |

|

Амплитуда средне-миоцен-четвертичных движений, м |

< (-50) |

(-50)–0; (-200)– (-100) |

0–50 |

50–150 |

150–200 |

200–250 |

> 250 |

|

Амплитуда средне-плиоцен-четвертичных движений, м |

< 50 |

50–100 |

100–150 |

150–200 |

200–250 |

250–300 |

> 300 |

|

Густота линеаментов для R оср = 5 км, км/км2 |

< 500 |

500–1000 |

750–1250 |

1000–1250 |

1250–1750 |

1500–2000 |

> 2000 |

Рис. 3. Графики эмпирического распределения нефтегазоносности (разведанные запасы УВ) для Южно-Мангышлакской и Северо-Бузачинской НГО Северо-Кавказско-Мангышлакской НГП в зависимости от количественных параметров активности новейших деформаций земной коры

Fig. 3. Diagrams of empirical distribution of oil and gas occurrence (proven HC reserves) as a function of quantitative activity variables of the most recent Earth’s crust deformations, South Mangyshlaksky and North Buzachinsky petroleum areas, North-Caucasus-Mangyshlaksky Petroleum Province

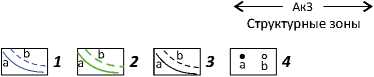

1 — характер соотношения газосодержания (a — фактические (доля запасов газа к запасам нефти антиклинальной зоны), b — расчетные (доля запасов газа к запасам нефти антиклинальной зоны); 2 — доли запасов УВ от суммарных запасов УВ региона (Σ Q , %) (a — фактические значения разведанных запасов, b — расчетные значения теоретического распределения запасов УВ для симметричного относительно двух НГО очага генерации УВ (формула распределения lg Qn+1 = a + b ∙ ∙ lg Qn )); 3 — кривые амплитуды неотектони-ческих движений (a — фактическая, отвечающая нормальному закону распределения, b — теоретическая (восстановленная), отвечающая закону затухающей синусоиды); 4 — значения газосодержания и доли запасов УВ по антиклинальным зонам для смежных НГО (a — фактические, b — расчетные).

Структурные (антиклинальные) зоны: М — Морская, З — Заповедная, Кл — Каламкас-ская, Кр — Каражанбасская, К-Т — Кошак-Тор-лунская, Ц-М — Центрально-Мангышлакская, Б-Б — Беке-Башкудукская, У — Узеньская, Ж — Жетыбайская, Т — Тенгинская, БМФ — Большая Мангышлакская флексура; АкЗ — аконсервационная зона

Усл. обозначения к рис. 3, окончание

-

Legend for Fig. 3, end.

reserves, b — estimated values of theoretical distribution of HC reserves for HC kitchen area symmetric with respect to two petroleum areas (distribution formula is lg Qn+1 = a + b × lg Qn )); 3 — diagrams of neotectonic movement amplitudes (a — actual, consistent with Gaussian law, b — theoretical (reconstructed), consistent with damped sinusoid law); 4 — values of gas content and percentage of HC reserves in anticline zones of neighbouring petroleum areas (a — actual, b — estimated).

Structural (anticline) zones: М — Morskaya, З — Zapovednaya, Кл — Kalamkasskaya, Кр — Karazhanbasskaya, К-Т — Koshak-Torlunskaya, Ц-М — Central Mangyshlakskaya, Б-Б — Beke-Bashkudukskaya, У — Uzen’skaya, Ж — Zhetybaiskaya, Т — Tenginskaya, БМФ — Big Mangysh-laksky Monocline; АкЗ — non-conservation zone

Рис. 4. Схема новейших деформаций земной коры п-ова Бузачи (фрагмент карты [11]; масштаб 1 : 5 000 000)

Fig. 4. Scheme of the most recent Earth’s crust deformations in the Buzachi Peninsula (fragment of the map [11]; scale 1 : 5 000 000)

Арман о Култай

Северный

Каспийское море Каратурун

Каламкас Восточный

Каражанбас

Каражанбас

Кирель

Северные

Бузачи Жаманор

Каратурун

■ Юо.

Северный Долгинец

Долгинец

Западный

Торлун

• Жалгизтюбе

Западный Тасбас \

Севрный Тасбас

Тасбас

Бесоба

Жарылгас Северный Кызан

Акмола

Алатобе

Восточный Кызан

Кызан

Акшимрау

Акшимрау Западный

Кошан

Кырын

Каратау

Кискудук

хЮо_

-

1 — северная граница центрально-мангышлакских дислокаций; 2 — изолинии суммарных деформаций позднемиоцен-раннеплио-ценовой поверхности выравнивания, м.

Остальные усл. обозначения см. на рис. 2

-

1 — northern boundary of the Central Mangyshlaksky dislocations; 2 — contour lines of total deformations of the Later Miocene-Early Pliocene peneplanation surface, m.

For other Legend items see Fig. 2

морфоструктурам с максимальными значениями амплитуд, градиентов и скоростей неотектонических движений.

Бузачинский свод. В пределах п-ова Бузачи выделяются Каламкасская (Арман, Каламкас, Кара-турун, Восточный Каратурун) и Каражанбасская (Ка-ражанбас, Северный Каражанбас, Северные Бузачи, Кирель, Жалгизтюбе) антиклинальные линии, содержащие соответственно 52,46 и 47,54 % суммарных разведанных запасов УВ (рис. 4).

Анализ распределения разведанных запасов нефти п-ова Бузачи [10] показывает, что 49,71 % приходится на месторождение Каламкас. Доля запасов нефти по другим месторождениям составляет: Каражанбас — 22,62 %; Северные Бузачи — 21,2 %;

Каратурун и Восточный Каратурун — 0,33 %; Жал-гизтюбе — 0,93 %; Кирель — 1,59 %; Северный Кара-жанбас — 2,12 %; Арман — l,5 %. На месторождение Каламкас приходится 97,75 % разведанных запасов газа, на Каражанбас — 0,11 %, Северные Бузачи — 2,14 %. Доля запасов газа в общих разведанных запасах п-ова Бузачи составляет 2,06 %. Как видно из табл. 2, большая часть запасов нефти сосредоточена в юрских, а газа — в неокомских отложениях.

Табл. 2. Распределение запасов нефти и газа по месторождениям и стратиграфическим комплексам п-ова Бузачи, %

Tab. 2. Distribution of oil and gas reserves over the fields and stratigraphic series of the Buzachi Peninsula, %

|

Месторождение |

Сумма УВ |

Нефть/газ |

Нефть/газ по разрезу |

||

|

мел (аптский) |

мел (неокомский) |

юра |

|||

|

Арман |

1,47 |

1,5/0 |

0/0 |

0/0 |

1,5/0 |

|

Каламкас |

50,66 |

49,71/97,75 |

0/16,25 |

0/56,3 |

49,71/25,2 |

|

Каратурун, Восточный Каратурун |

0,33 |

0,33/0 |

0/0 |

0/0 |

0,33/0 |

|

Северный Каражанбас |

2,07 |

2,12/0 |

– |

– |

2,12/0 |

|

Каражанбас |

22,17 |

22,62/0,11 |

– |

16,44/0,11 |

6,18/0 |

|

Северные Бузачи |

20,78 |

21,2/2,14 |

– |

5,85/2,05 |

15,35/0,09 |

|

Кирель |

1,56 |

1,59/0 |

– |

0,98/0 |

0,61/0 |

|

Жалгизтюбе |

0,93 |

0,93/0 |

– |

0,93/0 |

0/0 |

|

Сумма |

~100 |

100/100 |

0/16,25 |

24,2/58,46 |

75,8/25,29 |

Рассмотрим распределение разведанных запасов УВ с позиции закономерностей, установленных ранее для п-ова Бузачи и Южного Мангышлака [6, 10], в частности с точки зрения связи между нефтегазоносностью и активностью неотектонических движений [7, 9].

Территория п-ова Бузачи испытала за поздне-миоцен-раннеплиоценовое время преимущественное поднятие от 50 м на севере (Каламкасская линия) до 175 м и более (Кызан-Токубайский вал, Кошак-Тор-лунская линия) [11]. Амплитуда неотектонических движений Кызан-Токубайского вала и южного крыла Бузачинского свода сопоставима с амплитудой новейших поднятий Беке-Башкудукского свода и восточно-мангышлакских дислокаций. Анализ показал [6, 7, 9, 10], что движения с такой амплитудой в условиях экранирования, характерных для платформенного чехла запада Туранской плиты, выше предельных, обеспечивающих герметичность ловушек и консервацию залежей нефти и газа. Таким образом, отрицательные результаты бурения в этих зонах следует считать закономерными по причине неблагоприятных условий для сохранности УВ-скоплений (аконсервационная зона).

В Северо-Бузачинской зоне нефтегазонакопле-ния амплитуда позднемиоцен-раннеплиоценовых движений снижается от 150 (Каражан6ас) до 50 м (Каламкас). Уменьшение амплитуды поднятия способствует сохранности залежей. Так, если Каражан-басское месторождение характеризуется крайней степенью сохранности (высоковязкие дегазированные нефти с плотностью 0,95 г/см3 и более), то Калам -кас — типичное газонефтяное месторождение с газовыми шапками и чисто газовыми залежами. Доля газа для Каражанбасской линии составляет 0,09 %, а для Каламкасской повышается до 3,68 %, наглядно отражая зависимость степени сохранности залежей от разрушающего действия новейших деформаций земной коры.

Установленное для Южного Мангышлака закономерное расширение стратиграфического диапазона нефтегазоносности и снижение степени стратиграфической приуроченности базисных горизонтов [8], связанное автором статьи с уменьшением амплитуд неотектонических движений [6], наблюдается и на п-ове Бузачи [10]. С уменьшением амплитуд поздне-миоцен-раннеплиоценовых поднятий (с юга на север и с запада на восток) происходит расширение стратиграфического диапазона нефтегазоносности (от неокома на Жалгизтюбе до юры – неокома – апта на Каламкасе) и закономерное снижение степени стратиграфической приуроченности основных запасов и базисных горизонтов месторождений Северо-Буза-чинской НГО.

Из 75 % запасов нефти, разведанных в юрских отложениях Северо-Бузачинской НГО, 51 % приходится на месторождение Каламкас, а из 25% запасов нефти, связанных с неокомскими отложениями, 17 % относится к месторождению Каражанбас (7 % на Жалгизтюбе). При этом 100 % запасов нефти месторождения Каламкас приурочено к юре, а более 72 % запасов нефти месторождения Каражанбас — к неокому. По всем месторождениям Каламкасской линии 100 % запасов нефти локализовано в юрской толще, а по месторождениям Каражанбасской линии 50 % запасов содержится в юре и столько же — в неокоме.

Снижение стратиграфической приуроченности базисных горизонтов месторождений с уменьшением активности (амплитуд) неотектонических движений проявляется как внутри антиклинальных линий — с запада на восток (Арман — базисный горизонт Ю-I, Каламкас — Ю-III, Каратурун — Ю-IV, Каражанбас — неоком (Г), Северные Бузачи – Кирель — Ю-I), так и по региону в целом — с юга на север (Жалгизтюбе —

Табл. 3. Стратиграфическая локализация запасов нефти по месторождениям вкрест простирания Северо-Бузачинской НГО

Tab. 3. Stratigraphic localisation of oil reserves over the fields across the trend of the North Buzachinsky Petroleum Province

|

Продуктивные отложения |

Амплитуда позднемиоцен-раннеплиоценовых поднятий, м |

||||

|

период (ярус) |

горизонт |

50 |

100 |

150 |

175 |

|

Каламкас |

Северный Каражанбас |

Каражанбас |

Жалгизтюбе |

||

|

Мел (аптский) |

Г |

– |

– |

– |

|

|

Мел (неокомский) |

А 1 |

Г |

– |

Н/21,6 |

Н/100 |

|

А 2 |

– |

– |

Н/0,8 |

– |

|

|

Б |

Г |

– |

Н/5,4 |

– |

|

|

В |

Г |

– |

Н/2,4 |

– |

|

|

Г |

Г |

– |

Н/40,6 |

– |

|

|

Д |

Г |

– |

Н/2 |

– |

|

|

Е |

ГН |

– |

– |

– |

|

|

Юра |

Ю-I |

НГ/24,7 |

Н/100 |

Н/23,9 |

– |

|

Ю-II |

НГ/19,7 |

– |

Н/3,5 |

– |

|

|

Ю-III |

НГ/33,8 |

– |

– |

– |

|

|

Ю-IV |

Н/11,4 |

– |

– |

– |

|

|

Ю-V |

Н/5 |

– |

– |

– |

|

|

Ю-VI |

Н/0,8 |

– |

– |

– |

|

|

Ю-VII |

Н/2,6 |

– |

– |

– |

|

|

Ю-XI |

– |

– |

– |

– |

|

|

Ю-XII |

– |

– |

– |

– |

|

Примечание. Доля запасов газа от суммарных запасов УВ-зоны составляет 2,02 %; доля запасов нефти от суммарных запасов месторождения — 33,8 %. Залежи: Н — нефтяные, Г — газовые, НГ — нефтегазовые.

Note. Gas reserves make 2.02 % of the total HC reserves of the zone; oil reserves make 33.8 % of the total HC reserves of the field. Pools: Н — oil, Г — gas, НГ — oil and gas.

неоком (А-1), Каражанбас — неоком (Г), Северные Бузачи – Кирель — Ю-I, Каламкас — Ю-III) (табл. 3). Происходит также закономерное снижение числа продуктивных горизонтов с увеличением амплитуд неотектонических поднятий (на Каламкасе — 14, Каражанбасе — 8, Жалгизтюбе — 1). Таким образом, установленные ранее для Южного Мангышлака закономерности нефтегазоносности [6, 7, 9] выражены на п-ове Бузачи довольно четко [10].

На графике (см. рис. 3) показано зеркальное относительно центрально-мангышлакских дислокаций расположение кривых изменения газосодержания (отношение запасов газа к запасам нефти по антиклинальным линиям). При этом как для Южного Мангышлака, так и для Бузачей газосодержание уменьшается в сторону Центрального Мангышлака. На Южном Мангышлаке четко прослеживается увеличение запасов УВ отдельных антиклинальных линий в сторону Центрального Мангышлака. То же можно ожидать и для Бузачинской зоны, однако здесь отмечается уменьшение разведанных запасов в направлении от Каламкасской и Каражанбасской антиклинальных линий. Вероятно, это частично связано с недоразве- данностью Каражанбасской антиклинальной линии (например, морского продолжения), а частично — с разрушением залежей (например, Жаманорпинской зоны).

О запасах Беке-Башкудукского вала (не учтены запасы битумов Карасязь-Таспаса, величина которых превышает 3 млрд т) и центрально-мангышлакских дислокаций (Тюб-Караган) можно также судить как об остаточных после разрушения залежей.

Подводя итоги, можно отметить, что в современном структурном плане региональные и зональные условия нефтегазоносности на западе Туранской плиты проявляются в преимущественном тяготении зон нефтегазонакопления и единичных скоплений УВ к гипсометрически приподнятым бортам прогибов, периклинальным и крыльевым погружениям сводовых и складчатых поднятий. Связь зон нефтега-зонакопления с современным структурным планом проявляется в их концентрическом распределении относительно глыбово-складчатой зоны центрально-мангышлакских дислокаций, характеризующейся максимальной гипсометрией и расчлененностью рельефа. В региональном плане зоны нефтегазо- накопления Южно-Мангышлакской и Бузачинской НГО образуют пояса стратиграфического одновысотного группирования скоплений УВ относительно эпицентра складчатой зоны. Стратиграфическая приуроченность запасов УВ концентрических дуг (поясов) закономерно снижается с увеличением их радиуса и удалением от складчатой зоны централь-но-мангышлакских дислокаций. Распределение УВ в пределах запада Туранской плиты подчиняется не стратиграфической зональности, а образует в разрезе секущее стратиграфические горизонты объемное тело, границы которого формируют наложенную на структуру осадочных бассейнов нефтегазовую зональность. Изменения параметров нефтегазовой зональности (плотность запасов, площадные координаты и гипсометрический уровень концентрации запасов, фазовый состав и физико-химические свойства УВ) подчинены неотектонической зональности и могут прогнозироваться на ее основе [7, 9].

Оценивая роль и место неотектонического критерия в комплексе критериев нефтегазоносности недр, подчеркнем его преимущественное влияние на масштабы вертикальной миграции УВ и сопутствующих флюидов в разрезе земной коры. Новейшая тектоническая активность, независимо от типов и истории геологического развития структур, определяет гипсометрический уровень локализации залежей УВ и, таким образом, в сочетании с экранирующими свойствами осадочного чехла и региональных флюи-доупоров служит фактором стратиграфического распределения УВ в недрах земной коры.

Сформулированная закономерность стратиграфического изменения и пространственной локализации запасов УВ как функции изменения по площади активности новейших тектонических движений позволяет прогнозировать стратиграфические интервалы нефтегазоносности осадочных областей в пределах различных зон, в том числе не изученных бурением. Можно с большой долей вероятности утверждать, что нет осадочных областей, где бы не соблюдалась установленная связь пространственно-стратиграфического распределения УВ с активностью новейших тектонических движений. Полученная связь является отражением универсального закона, которому подчинено глобальное распределение нефти и газа в недрах земной коры [7].

Перспективы нефтегазоносности казахстанского шельфа Каспийского моря

Учитывая активное проведение поисково-разведочных работ на казахстанском шельфе Каспийского моря, представляет интерес прослеживание выявленных на материковой части Южно-Мангышлакской и Бузачинской НГО закономерностей на их морском продолжении и возможность проверки работоспособности неотектонического критерия прогнозирования нефтегазоносности недр. Из-за отсутствия данных о характере поведения чехла неоген-четвер-тичных отложений в акватории Каспийского моря и, как следствие, отсутствия количественных параметров активности новейших тектонических движений, выводы и прогнозы носят характер качественных заключений и позволяют наметить лишь общие тенденции.

Южно-Мангышлакская НГО. В пределах прибрежного пологого шельфа до его глубоководного уступа перспективы нефтегазоносности морского продолжения осевой зоны (Сегендыкская впадина) и южного борта (Песчаномысско-Ракушечная зона поднятий и Аксу-Кендырлинская ступень) Южно-Мангышлакского прогиба оцениваются автором статьи низкими для отложений юрско-мелового осадочного чехла в связи с невысокими значениями здесь фоновой активности новейших тектонических движений. Перспективными могут быть только отложения доюрского переходного комплекса и породы палеозойского фундамента на локальных структурах высокой активности.

Морское продолжение Песчаномысско-Раку-шечной зоны сводовых поднятий и Кара-Богазского свода следует рассматривать высокоперспективным и самостоятельным направлением поисков залежей УВ в гранитных выступах фундамента. Фазовый состав УВ — от жирных газов до конденсатов и легких нефтей.

Морское продолжение Беке-Башкудукского вала и зоны центрально-мангышлакских дислокаций — самые перспективные направления поисков нефти и газа в разрезе юрско-меловых отложений осадочного чехла. По мере снижения активности новейших тектонических движений и увеличения мощности осадочного чехла с удалением от береговой линии Каспия, на морских структурах Беке-Башкудукского и Тюб-Караганского валов (центрально-мангышлак-ские дислокации) будет последовательно расширяться стратиграфический диапазон нефтегазоносности от верхнемеловых до нижнеюрских отложений на фоне закономерного снижения вниз по разрезу стратиграфического уровня концентрации запасов УВ. В этом же направлении будет происходить последовательное облегчение УВ-состава залежей от тяжелых нафтеново-ароматических нефтей в прибрежной полосе до легких метановых нефтей с появлением на максимальном удалении от береговой линии свободного газа, газовых шапок и, возможно, самостоятельных газоконденсатных и газовых залежей. Перспективны все выявленные в этой зоне локальные поднятия, масштабы открытий и величина запасов напрямую контролируются размерами (объемами) ловушек (резервуаров нефти и газа). Открытия месторождений Ракушечное, им. Ю. Корчагина, им. В. Филановского (морское погружение Тюб-Кара-ганского вала), Хвалынское, 170 км, Сарматское (морское погружение Беке-Башкудукского вала) подтверждают эти выводы.

Бузачинский свод. С учетом полученных для Южного Мангышлака закономерностей (см. рис. 3) был сделан прогноз нефтегазоносности п-ова Бузачи [10]. Сравнительный анализ особенностей нефтегазоносности Южного Мангышлака и Бузачей позволил сделать следующие выводы о перспективах Буза-чинского свода.

-

1. Высокая вероятность открытия нефтяных залежей, приуроченных к Каражанбасской антиклинальной линии (прежде всего, вызывает интерес морское продолжение).

-

2. По газосодержанию Каламкасская антиклинальная линия является аналогом Узеньской линии, что позволяет предположить к северу от нее наличие антиклинальной линии (Заповедная), содержащей нефтегазовые и газовые залежи в соотношении, близком к Жетыбайской линии.

-

3. С большой долей вероятности в пределах Бу-зачей можно прогнозировать диапазон нефтегазоносности и стратиграфическую приуроченность базисных горизонтов. К северу от Каламкасской антиклинальной линии следует ожидать расширение стратиграфического диапазона за счет верхнетриасовых и возможно палеозойских отложений и снижение стратиграфической приуроченности базисных горизонтов. Кроме того, предполагается увеличение числа продуктивных горизонтов и повышение доли газовых залежей [10].

Высокие перспективы нефтегазоносности морского продолжения структур Бузачинского свода доказаны открытиями залежей нефти и газа на морских погружениях месторождений Каражанбас-море и Ка-ламкас-море. В этой зоне перспективны все морские прибрежные объекты, в том числе находящиеся южнее (морское продолжение Южно-Бузачинского прогиба) и севернее (морское продолжение Южно-Эм-бинской системы прогибов и поднятий) основных структурных линий Бузачинского свода. В направлениях на север и на запад, в сторону погружения этих структур, прогнозируется сужение стратиграфического диапазона нефтегазоносности в интервале верхнемеловых и нижнеюрских отложений.

На широте Южно-Эмбинских поднятий перспективы нефтегазоносности юрско-мелового комплекса снижаются и связаны преимущественно с палеозойским комплексом отложений. Ослабление стратиграфической приуроченности базисных горизонтов морских месторождений со снижением активности новейших тектонических движений прогнозируется как внутри антиклинальных линий с востока на запад, так и по Бузачинскому своду в целом с юга на север. В этом же направлении будет происходить облегчение УВ-состава прогнозируемых скоплений.

На основе выполненного анализа связей новейшей тектоники с нефтегазоносностью запада Туранской плиты можно сделать предварительный прогноз о перспективах обнаружения нефтяных и газоконденсатных залежей в юрской (главным образом нижней юре) и палеозойской частях разреза площади Курмангазы.

С учетом последних результатов бурения на структурах Хазар и Ауэзова к северо-востоку от площади Курмангазы в казахстанском секторе Каспия, подтвердивших нефтепродуктивность среднеюрских пород [12], прогнозы автора статьи выглядят вполне обоснованными.

Таким образом, для дальнейшей продуктивной работы по проекту Курмангазы необходимо провести на площади сейсморазведку МОГТ-3D, выполнить ее качественную геологическую интерпретацию на основе развиваемых автором статьи положений об определяющей роли новейшей сдвиговой тектоники в формировании скоплений нефти и газа в осадочных бассейнах4. Для выбора местоположения очередной поисковой скважины с высокой вероятностью открытия залежи необходимо выявить структурно-деформационные неоднородности блокового строения в зонах сдвига [4] на основе построения геомехани-ческой 3D-модели площади и обосновать структурные признаки растяжения и проницаемости горных пород в объеме сейсмического куба 3D. Для определения продуктивного (целевого) интервала поисков следует оценить перспективы нефтегазоносности и выполнить нефтегазогеологическое районирование на генетической основе с учетом представлений о глубинном генезисе УВ и молодом возрасте их современных скоплений.

Список литературы Перспективы шельфа Северного Каспия по результатам анализа распределения нефтегазоносности континентальной части Западного Казахстана

- Тимурзиев А.И. Новая кинематическая модель сдвигов // Доклады Академии наук. - 2009. - Т. 428. - № 4. - С. 542-546.

- Naylor M.A., Mandl G., Supesteijn C.H.K. Fault geometries in basement-induced wrench faulting under different initial stress states // Journal of Structural Geology. - 1986. - Т. 8. - № 7. - С. 737-752. DOI: 10.1016/0191-8141(86)90022-2.

- SylvesterA.G. Strike-slip faults // Geological Society of America Bull. - 1988. - № 100. - С. 1666-1703. DOI: 10.1130/0016-7606(1988)100<1666: SSF-2.3.CO;2.

- Тимурзиев А.И. Особенности контроля продуктивности скважин на месторождениях Западной Сибири, осложненных структурами горизонтального сдвига // Нефтяное хозяйство. - 2010. - № 10. - С. 76-80.

- Бочкарев В.А., Остроухов С.Б., Алексеев А.Г. Строение и формирование залежей УВ месторождения им. В. Филановского // Нефтепромысловое дело. - 2010. - № 2. - С. 5-9.

- Тимурзиев А.И. Влияние неотектонических факторов на нефтегазоносносты Мангышлака // Известия АН СССР. Серия геология. - 1988. -№ 4. - С. 98-108.

- ТимурзиевА.И. Новейшая тектоника и нефтегазоносносты Запада Туранской плиты // Геология нефти и газа. - 2006. - № 1. - С. 32-44.

- ЮферовЮ.К.,АронсонВ.Е., РабиновичА.А. Размещение залежей нефти и газа в пределах Жетыбай-Узеныской зоны нефтегазонакопления // Геология нефти и газа. - 1973. - № 5. - С. 30-36.

- Тимурзиев А.И. Новое в закономерностях пространственного размещения и стратиграфической локализации углеводородов в недрах Мангышлака // Доклады AH CCCP. - 1989. - Т. 309. - № 6. - С. 1438-1442.

- Тимурзиев А.И., Эльдаров А.С. Закономерности распределения запасов нефти и газа и перспективы нефтегазоносности п-ова Бузачи // Известия АН Каз. ССР. Серия геологическая. - 1982. - № 5. - С. 81-85.

- Объяснительная записка к карте новейших тектонических деформаций осадочного чехла нефтегазоносных областей СССР (масштаб 1: 5 000 000) / Под ред. С.К. Горелова, Л.Н. Розанова. - Л.: ВНИГРИ, 1978. - 60 с.

- Кудряшов С.И., Бачин С.И., Скворцов М.Б., Малышев Н.А., Поляков А.А. Основные направления ГРР и развития ресурсной базы ОАО «НК «Роснефть» // Геология нефти и газа. - 2008. - № 6. - С. 13-19.