Перспективы Соловьевского золотороссыпного центра Приамурской провинции

Автор: Степанов В.А., Мельников А.В.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Геология. Геоэкология

Статья в выпуске: 1 т.27, 2024 года.

Бесплатный доступ

Произведен анализ геолого-структурных особенностей и золотоносности Соловьевского золотороссыпного центра, расположенного на западном фланге Приамурской золотоносной провинции и приуроченного к сочленению Алдано-Станового, Монголо-Охотского и Амурского геоблоков. Центр состоит из девяти рудно-россыпных узлов (Березитовый, Соловьевский, Уркиминский, Джелтулакский, Талгинский, Успеновский, Иликано-Унахинский, Золотогорский и Моготский). В геолого-структурном плане рудно-россыпным узлам отвечают интрузивно-купольные поднятия (Березитовый, Соловьевский и Уркиминский узлы) или тектонические блоки метаморфических пород основания Алдано-Станового геоблока, насыщенные интрузивными образованиями с возрастом от архея до позднего мезозоя (Джелтулакский, Талгинский, Успенский, Иликано-Унахинский, Золотогорский и Моготский узлы). На площади центра находится 383 россыпи золота и 9 месторождений рудного золота - Березитовое, Шахта Мосина, Кировское, Соловьевское, Малоурканское, Одолго, Успеновское, Золотая Гора, Уганское, а также десятки проявлений золота. Из россыпей центра начиная с 1867 года добыто около 500 т золота, в среднем около 3,3 т в год. Золоторудные месторождения дали около 53 т рудного золота. Отношение количества извлеченного из недр россыпного и рудного золота равно 9,4:1. Это указывает на высокие перспективы центра на выявление новых золоторудных месторождений. Определены перспективы дальнейшей эксплуатации россыпей, заключающиеся во внедрении новых технологий, обеспечивающих извлечение мелких и тонких фракций золота и вовлечение за счет этого в эксплуатацию бедных и техногенных россыпей. Показано, что будущее Соловьевского золотороссыпного центра зависит от выявления и эксплуатации новых золоторудных месторождений золото-полиметаллической, золото-сульфидно-кварцевой, золото-кварцевой, золото-сурьмяной и золото-ртутной формаций.

Провинция, золотороссыпной центр, рудно-россыпной узел, россыпь, месторождение, рудная формация

Короткий адрес: https://sciup.org/143182360

IDR: 143182360 | УДК: 553.411(572.61) | DOI: 10.31433/2618-9593-2024-27-1-88-102

Текст научной статьи Перспективы Соловьевского золотороссыпного центра Приамурской провинции

В.А. Степанов1, А.В. Мельников2 1Научно-исследовательский геотехнологический центр ДВО РАН, Северо-Восточное шоссе 30, г. Петропавловск-Камчатский, 683002, e-mail: , ; 2Институт геологии и природопользования ДВО РАН, Релочный пер. 1, г. Благовещенск, 675000, e-mail: ,

Из выделенных нами ранее трех золотороссыпных центров – Соловьевского, Октябрьского и Харгинского [10] Соловьевский центр обладает наиболее богатыми россыпями. Из них начиная с 1867 г. добыто около 500 т золота (45% от об-

щей добычи россыпного золота провинции). Но россыпи близки к истощению, поэтому вопрос о дальнейшей перспективе развития золотодобывающей промышленности региона чрезвычайно актуален. Целью статьи является рассмотрение металлогенической позиции и геологического

строения Соловьевского центра и слагающих его рудно-россыпных узлов, описание россыпей и самородного золота, а также определение перспектив золотоносности рассматриваемого золотороссыпного центра на ближайшие десятилетия.

Металлогения и геологическое строение

Соловьевского золотороссыпного центра

Соловьевский золотороссыпной центр приурочен к западному флангу Приамурской золотоносной провинции (рис. 1). В его состав включены РРУ Янканской (Березитовый и Соловьевский)

и Джелтулакской (Уркиминский, Джелтулакский, Талгинский, Успенский, Иликано-Унахинский, Золотогорский и Моготский) металлогенических зон [6]. Этот центр близок к определению минерально-сырьевого или промышленно-сырьевого, а не металлогенического подразделения [1] в пределах Приамурской золотоносной провинции.

Центр приурочен к сочленению трех крупных геоблоков – Алдано-Станового, Амурского и зажатого между ними узкого клиновидного Монголо-Охотского геоблока. Границами геоблоков

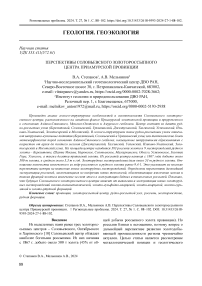

Рис. 1. Золотороссыпные центры Приамурской провинции

1–3 – геоблоки: 1 – Алдано-Становой; 2 – Монголо-Охотский; 3 – Амурский; 4 – региональные разломы (С – Северо-Тукурингрский, Ю – Южно-Тукурингрский, Д – Джелтулакский, З – Западно-Туранский, Х – Хинганский ); 5 – золоторудные месторождения и их номера ( 1 – Ледяное, 2 – Скалистое, 3 – Бамское,

4 – Колчеданный Утёс, 5 – Березитовое, 6 – Кировское, 7 – Золотая Гора, 8 – Буринда, 9 – Пионер, 10 – Покровское, 11 – Маломыр, 12 – Токур, 13 – Сагур, 14 – Харга, 15 – Албын, 16 – Буровое, 17 – Кербинское, 18 – Прогнозное, 19 – Нони ); 6 – металлогенические зоны и их номера ( I – Южно-Якутская, II – Северо-Становая, III – Джелтулакская, IV – Янканская, V – Джагды-Селемджинская, VI – Северо-Буреинская, VII – Туранская, VIII – Восточно-Буреинская ); 7 – контур золотоносной Приамурской провинции; 8 – рудно-россыпные узлы и их номера: а) низкопродуктивные ( 1 – Китемяхтинский, 2 – Каларский, 3 – Ханийский, 4 – Юкталийский, 6 – Чильчинский, 7 – Верхнеалданский, 8 – Беркакитский, 10 – Верхнесутамский, 11 – Среднесутамский, 12 – Алгаминский, 13 – Чапский, 14 – Окононский, 15 – Сологу-Чайдахский, 16 – Кун-Маньёнский, 17 – Балыктахский, 18 – Лопчинский, 19 – Тогунасский, 20 – Бамский, 21 – Ларбинский, 22 – Лапринский, 23 – Штыкжакский, 24 – Малогилюйский, 25 – Верхнебрянтинский, 26 – Утугайский, 27 – Среднебрянтинский, 28 – Мульмугинский, 29 – Бомнакский, 31 – Купуринский, 32 – Удыхынский, 33 – Чогарский, 35 – Хорогочинский, 42 – Журбанский, 43 – Уркинский, 46 – Долбырьский, 48 – Туксинский, 49 – Дугдинский, 50 – Норский, 51 – Эгорский, 52 – Маломырский, 55 – Огоджинский, 57 – Восточноселемджинский, 60 – Буриндинский, 63 – Тыгдинский, 64 – Умлеканский, 67 – Адамихинский, 69 – Чагоянский, 71 – Быссинский, 72 – Исинский, 73 – Алеунский, 74 – Симичинский, 75 – Архаринский, 76 – Иорикский, 77 – Ургальский, 78 – Верхнеушмунский, 79 – Нонинский, 80 – Верхнегуджальский ), б) среднепродуктивные ( 5 – Кабактанский, 9 – Верхнетимптонский, 30 – Сугджарский, 34 – Уркиминский, 36 – Джелтулакский, 37 – Талгинский, 38 – Успенский, 39 – Иликан-Унахинский, 40 – Золотогорский, 44 – Березитовый, 47 – Унья-Бомский, 53 – Верхнестойбинский, 58 – Софийский, 59 – Кербинский, 61 – Игакский, 62 – Улунгинский, 65 – Ясненский, 68 – Сохатиный, 70 – Нижнеселемджинский ), в) высокопродуктивные ( 41 – Моготский, 45 – Соловьёвский, 54 – Токурский, 56 – Харгинский, 66 – Октябрьский ); 9 – контур золотороссыпных центров ( С – Соловьевский, О – Октябрьский, Х – Харгинский ), 10 – граница Амурской области

-

Fig. 1. Gold alluvial centers of the Amur province

1–3 – geoblocks: 1 – Aldano-Stanovoy; 2 – Mongol-Okhotsk; 3 – Amursky; 4 – regional faults (N – North Tukuringra, S – South Tukuringra, D – Dzheltulak, W – West Turan, X – Khingan); 5 – gold deposits and their numbers (1 – Ledyanoe, 2 – Skalistoe, 3 – Bamskoe, 4 – Pyrite Cliff, 5 – Berezitovoye, 6 – Kirovskoe, 7 – Zolotaya Gora, 8 – Burinda, 9 – Pioneer, 10 – Pokrovskoe, 11 – Malomyr, 12 – Tokur, 13 – Sagur, 14 – Kharga, 15 – Albyn, 16 – Burovoye, 17 – Kerbinskoe, 18 – Prognoznoe, 19 – Noni); 6 – metallogenic zones and their numbers (I – South Yakut, II – North Stanovaya, III – Dzheltulak, IV – Yankan, V – Dzhagdy-Selemdzhinsk, VI – North Bureya, VII – Turan, VIII – East Bureya); 7 – outline of the gold-bearing Amur province; 8 – ore-placer nodes and their numbers: a) low productive (1 – Kitemyakhtinsky, 2 – Kalarsky, 3 – Khanisky, 4 – Yuktaliysky, 6 – Chilchinsky, 7 – Verkhnealdansky, 8 – Berkakitsky, 10 – Verkhnesutamsky, 11 – Middle Sutamsky, 12 – Algaminsky, 13 – Chapsky, 14 – Okononsky, 15 – Sologu-Chaidakhsky, 16 – Kun-Manyonsky, 17 – Balyktakhsky, 18 – Lopchinsky, 19 – Togunassky, 20 – Bamsky, 21 – Larbinsky, 22 – Laprinsky, 23 – Shtykzhaksky, 24 – Malogilyuisky, 25 – Verkhnebryantinsky, 26 – Utugaisky, 27 – Srednebryantinsky, 28 – Mulmuginsky, 29 – Bomnaksky, 31 – Kupurinsky, 32 – Udykhynsky, 33 – Chogarsky, 35 – Khogochinsky, 42 – Zhurbansky, 43 – Urkinsky. – Chagoyansky, 71 – Byssinsky, 72 – Isinsky, 73 – Aleunsky, 74 – Simichinsky, 75 – Arkharinsky, 76 – Ioriksky, 77 – Urgalsky, 78 – Verkhneushmunsky, 79 – Noninsky, 80 – Verkhnegudzhalsky), b) moderately productive (5 – Kabaktansky, 9 – Verkhnetimptonsky, 30 – Sugdzharsky, 34 – Urkiminsky, 36 – Dzheltulaksky, 37 – Talginsky, 38 – Uspensky, 39 – Ilikan-Unakhinsky, 40 – Zolotogorsky, 44 – Berezitovy, 47 – Unya-Bomsky, 53 – Verkhnestoibinsky, 58 – Sofia, 59 – Kerbinsky, 61 – Igaksky, 62 – Ulunginsky, 65– Yasnensky, 68 – Sokhatinsky, 70 – Nizhneselemdzhinsky), c) highly productive (41 – Mogotsky, 45 – Solovyovsky, 54 – Tokursky, 56 – Kharginsky, 66 – Oktyabrsky); 9 – contour of gold placer centers (N – Solovyovsky, O – Oktyabrsky, X – Kharginsky), 10 – border of the Amur region служат Северо-Тукурингрский и Южно-Тукурин-грский межблоковые региональные разломы. В ансамбль разрывных нарушений входит и Джел-тулакский внутриблоковый разлом, оперяющий Северо-Тукурингрский. Он делит Алдано-Становой блок на две части – западную Селенгино-Ста-новую и восточную Джугджуро-Становую. Эти три разлома служат основными структурными элементами, определяющими тектоническую позицию Соловьевского россыпного центра (рис. 2).

Северо-Тукурингрский межблоковый разлом является пологим надвигом или взбросо-над-вигом, наклоненным к северу. Он отнесен к группе «надмантийных» разломов, проявляющихся со смещениями по границе Мохоровичича. Вертикальные амплитуды смещения поверхности Мо-

хоровичича (залегает на глубине 38–42 км) по разлому составляют 1–6 км. Южно-Тукурингрский межблоковый разлом отнесен к группе «надбази-товых» разломов, проявляющихся смещениями по поверхности протобазальтового слоя. Предполагается, что в мезозое, в период тектоно-магматической активизации, Южно-Тукурингрский разлом представлял собой взброс с активным северным крылом [3]. Джелтулакский внутрибло-ковый разлом – это система дизъюнктивов общей шириной 10–20 км сдвигового, сбросо-сдвигового и надвигового типов [4]. Н.Н. Петрук с соавторами он отнесен к группе «надбазитовых» разломов трансформного типа. Разломы этого типа смещают отдельные блоки протобазальтового слоя [3]. По мнению М.В. Горошко с соавторами, Джелту-

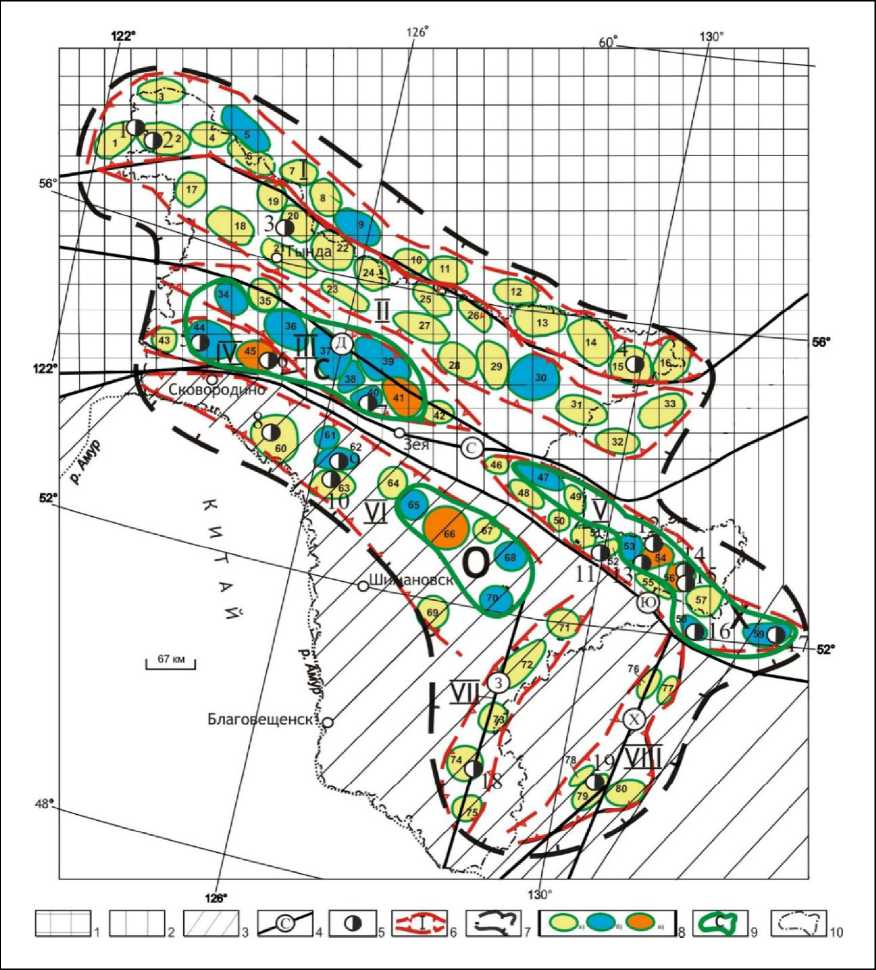

Рис. 2. Соловьёвский золотороссыпной центр

1–3 – геоблоки: 1 – Алдано-Становой; 2 – Монголо-Охотский; 3 – Амурский; 4 – региональные глубинные разломы (Д – Джелтулакский, С – Северо-Тукурингрский, Ю – Южно-Тукурингрский); 5 – золоторудные месторождения (1 – Березитовое, 2 – Шахта Мосина, 3 – Кировское, 4 – Соловьёвское, 5 – Одолго, 6 – Успеновское, 7 – Золотая Гора, 8 – Уганское); 6 – россыпи золота; 7 – границы россыпных узлов (1 – Березитовый, 2 – Соловьёвский, 3 – Уркиминский, 4 – Джелтулакский, 5 – Талгинский, 6 – Успеновский, 7 – Золотогорский, 8 – Иликан-Унахинский, 9 – Моготский); 8 – контур Соловьёвского золотороссыпного центра; 9 – а) железные дороги, б) водотоки; 10 – населённые пункты

-

Fig. 2. Solovievsky Gold Deposit Center

1–3 – geoblocks: 1 – Aldano-Stanovoy; 2 – Mongol-Okhotsk; 3 – Amursky; 4 – regional deep faults (D – Dzheltulaksky, S – North-Tukuringrsky, J – South Tukuringrsky); 5 – gold ore deposits (1 – Berezitovoye, 2 – Mosina Mine, 3 – Kirovskoye, 4 – Solovyovskoye, 5 – Odolgo, 6 – Uspenovskoye, 7 – Zolotaya Gora, 8 – Uganskoye); 6 – gold placers; 7 – boundaries of placer nodes (1 – Berezitovy, 2 – Solovyovsky, 3 – Urkiminsky, 4 – Dzheltulaksky, 5 – Talginsky, 6 – Uspenovsky, 7 – Zolotogorsky, 8 – Ilikan-Unakhinsky, 9 – Mogotsky); 8 – contour of the Solovyov gold-gravel center; 9 – a) railways, b) watercourses; 10 – settlements лакский разлом коровый, хотя и имел в разные периоды и на разных участках связь с мантией [2].

Алдано-Становой геоблок, занимающий основную часть Соловьевского центра, сложен гнейсами, гранито-гнейсами и кристаллосланцами с прослоями кварцитов, мраморов и кальцифиров преимущественно раннеархейского возраста, отнесенных к могочинской серии в пределах Селенги-но-Становой части Алдано-Станового геоблока и иликанской серии в Джугджуро-Становой. Джел-тулакский разлом трассируется узкими грабенообразными впадинами, сложенными метаалевролитами, метааргиллитами, двуслюдяными, биотитовыми, хлорит-слюдяными и гранат-гра-фит-ставролитсодержащими сланцами джелтулак-ской серии раннего протерозоя. Супракрустальные образования архея прорваны серией крупных гра-нитоидных интрузий широкого возрастного диапазона – от архея и протерозоя до мезозоя.

Южнее Северо-Тукурингрского разлома узкой полосой с выклиниванием к западу протягивается Монголо-Охотский геоблок, выполненный вулканогенно-осадочными и терригенными породами, метаморфизованными в фации зеленых сланцев. Возраст их меняется от рифея до раннего палеозоя. Они прорваны интрузиями габбро и диоритов пиканского комплекса позднего палеозоя. Вдоль Северо-Тукурингрского разлома располагается ряд приразломных впадин, выполненных терригенными образованиями юрского возраста.

Южным ограничением Монголо-Охотского блока служит Южно-Тукурингрский региональный разлом. Южнее его на западном фланге Соловьевского россыпного центра расположен Амурский геоблок, сложенный терригенно-кар-бонатными породами раннего и среднего палеозоя, представленными кварцитами, песчаниками, алевролитами и известняками с обильной фауной. Они прорваны небольшими интрузиями гранито-идов, а также сериями даек пестрого состава мелового возраста.

Рудно-россыпные узлы Соловьевского центра

В состав Соловьевского центра входят 9 рудно-россыпных узлов (РРУ) (с запада на восток): Березитовый, Соловьевский, Уркиминский, Джелтулакский, Талгинский, Успеновский, Или-кано-Унахинский, Золотогорский и Моготский (табл. 1).

В геолого-структурном плане рудно-россыпным узлам отвечают интрузивно-купольные поднятия (Березитовый, Соловьевский и Уркимин-ский узлы) или тектонические блоки метаморфиче- ских пород основания Алдано-Станового геоблока, насыщенные интрузивными образованиями с возрастом от архея до позднего мезозоя (Джелтулак-ский, Талгинский, Успенский, Иликано-Унахин-ский, Золотогорский и Моготский узлы).

Россыпи золота

Добыча золота в Соловьевском центре началась в 1867 г. из россыпи р. Джалинда. Этот год считается началом золотодобычи в Приамурье. По добыче золота из россыпей два РРУ Соловьевского центра являются высокопродуктивными с добычей более 50 т (Соловьевский – 200 т, Моготский – 130 т), остальные – среднепродуктивные с добычей 10–50 т золота [9]. Всего в данном центре добыто 497,2 т золота. Добыча производилась из 383 россыпей в количестве от первых сотен кг до 130 т из уникальной россыпи по р. Джалинда, среднее извлечение золота из одной россыпи – 1,3 т. Средняя годовая добыча из россыпей центра за полторы сотни лет оценивается в 3,3 т в год. Краткое описание наиболее продуктивных россыпей приведено в табл. 2.

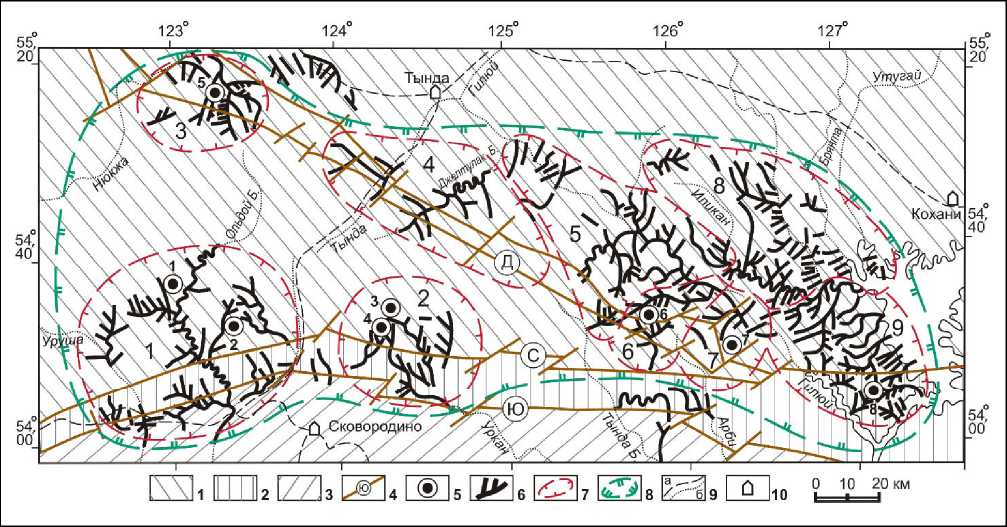

В Соловьевском центре находятся 383 россыпи золота. Золото в россыпях от мелкого до крупного, разной степени окатанности. Формы золотин преимущественно пластинчатой, уплощенной, лепешковидной, таблитчатой, чешуйчатой и комковатой форм. Реже встречаются дендритовидные, кристаллические, проволоковидные и крючковатые золотины. Состав золота варьирует в широких пределах: от 725 до 1000‰ (рис. 3). Наиболее часто встречается золото с пробой в интервале 925–950‰ (26% выборки) и 875–900‰ (около 20% выборки). По классификации Н.В. Петровской это высокопробное и умеренно высокопробное золото [8]. В составе примесей отмечается повышенное содержание (в г/т): Cu – 74–370, Fe – 8–460, Hg – 10–800, Pt – 10–79 [7].

В процессе окатки в россыпях в золотинах появляется высокопробная оболочка, что приводит к увеличению пробы россыпного золота по сравнению с исходным рудным. Толщина этой оболочки зависит от времени нахождения золота в россыпи и интенсивности механических деформаций. Например, в Яснополянской россыпи Моготского РРУ хорошо окатанное пластинчатое золото содержит высокопробную оболочку с полиэдрическим строением с часто встречаемыми двойниками прорастания. Часто эта оболочка занимает значительную часть объема зерна [7]. Увеличение пробы россыпного золота учитывалось при сравнении составов рудного и россыпного золота.

Таблица 1

Рудно-россыпные узлы Соловьевского золотороссыпного центра [5]

Ore-placer nodes of the Solovyovsky gold-placer center [5]

Table 1

|

Структура узла |

Типы золотого оруденения |

Локализация россыпей золота и добыча в т |

Типоморфизм россыпного золота |

|

Березитовый РРУ |

|||

|

Интрузивно-купольное поднятие, сложенное метаморфическими и интрузивными образованиями |

Березитовое золото-полиметаллическое месторождение, проявления золото-кварцевой, золото-сульфидно-кварцевой, золото-полиметаллической и золото-ртутной формаций. Добыто 13,1 т золота |

Россыпи тяготеют к периферии узла. Добыто 47,5 т золота |

Золото мелкое и средней крупности. Самородки до 600 г. Проба 850–900‰ |

|

Соловьевский РРУ |

|||

|

Интрузивно-купольное поднятие, сложенное метаморфическими и осадочными породами, прорванными интрузиями раннего мела |

Кировское золото-сульфидно-кварцевое месторождение, проявления золото-кварцевой, золото-сульфидной, золото-сурьмяной и золото-ртутной формаций. Добыто 9,4 т золота |

Источник богатых россыпей – Кировское рудное поле. Добыто 200 т золота |

Золото в россыпях мелкое и средней крупности. Самородки до 400 г. Проба 900–950‰ |

|

Уркиминский РРУ |

|||

|

Интрузивно-купольное поднятие, сложенное метаморфическими и интрузивными образованиями |

Месторождение Одолго и проявления золото-кварцевой формации. Из Одолго добыто 0,157 т золота |

Россыпи расположены в центральной и северной части узла. Добыто 30,1 т золота |

Золото в россыпях мелкое и среднее, самородки весом до 2,1 кг. Проба золота 800–950‰ |

|

Джелтулакский РРУ |

|||

|

Часть рифтовой зоны Джелтулакского разлома, сложенной сланцами раннего протерозоя. Интрузии протерозоя, палеозоя и мезозоя |

Проявления преимущественно золото-кварцевой, реже золото-сульфидно-кварцевой, еще реже золотосодержащей шеелит-сульфидной формации |

Россыпи расположены в центральной части узла. Добыто 143 т золота |

Золото мелкое, иногда средней крупности и крупное. Самородки до 288 г. Проба золота 812– 923‰ |

|

Талгинский РРУ |

|||

|

Тектонический блок между Джелтулакским и Приги-люйским разломами, сложенный сланцами архея, прорванными интрузиями от раннего архея до раннего мела |

Проявления преимущественно золото-кварцевой, реже золото-сульфидно-кварцевой и золото-полиметаллической формаций |

Россыпи развиты в юго-восточной и северо-западной частях узла. Добыто 21,2 т золота |

Золото мелкое, средней крупности и крупное. Самородки до 40 г. Проба 754– 968‰, чаще 750– 800 и 875–900‰ |

|

Успеновский РРУ |

|||

|

Блок юго-восточного фланга Джелтулакского разлома, сложенный сланцами докембрия, прорванными интрузиями архея, раннего протерозоя, палеозоя и мезозоя |

Успеновское месторождение, проявления золото-кварцевой, реже золото-полиметаллической и золото-сульфидной формаций. Ориентировочная добыча 0,4–1,0 т золота |

Россыпи приурочены к северо-западной части узла. Добыто 24,4 т золота |

Золото крупное, средней крупности и мелкое. Самородки до 2 кг. Проба 852–936‰ |

|

Структура узла |

Типы золотого оруденения |

Локализация россыпей золота и добыча в т |

Типоморфизм россыпного золота |

|

Иликано-Унахинский РРУ |

|||

|

Блок зоны Пригилюйского разлома, сложенный метаморфическими сланцами архея, прорванными интрузивами раннего архея, раннего протерозоя и мезозоя |

Проявления золото-кварцевой формации, проявление Иличи золото-серебряной формации |

Россыпи тяготеют к юго-восточной части узла. Добыто 27,5 т золота |

Золото часто мелкое, самородки до 90 г. Проба 736–948‰ |

|

Золотогорский РРУ |

|||

|

Западное окончание Дам-букинского блока раннеархейских сланцев, прорванных интрузиями раннего архея и раннего протерозоя, а также дайками раннего мела |

Месторождение Золотая Гора золото-кварцевой формации, проявления золото-кварцевой, редко золото-полиметаллической формаций. Добыто 2 т золота |

Россыпи тяготеют к западной части узла. Добыто 18,4 т золота |

Золото от мелкого до крупного. Самородки до 50 г. Проба высокая (906– 959‰), преобладающая 925–950‰ |

|

Моготский РРУ |

|||

|

Трапециевидная восточная часть Дамбукинского блока, сложенная сланцами раннего архея, прорванными интрузиями докембрия, палеозоя и мезозоя |

Месторождение Уганское, проявления золото-кварцевой, реже золото-сульфидно-кварцевой формации. Добыто 0,1 т золота |

Россыпи развиты равномерно на всей площади узла. Добыто 131,1 т золота |

Золото от мелкого до среднего и крупного. Самородки до 200 г. Проба в пределах 800–996‰ |

Таблица 2

Характеристика наиболее продуктивных россыпей Соловьевского центра

Table 2

Description of the Solovyovsky Center most productive placers

|

№ п/п |

Название россыпи |

Добыча, т |

Средняя проба золота |

Крупность золота, мм, самородки |

Форма золота |

Типы предполагаемых источников сноса |

|

Березитовый РРУ |

||||||

|

1. |

Участок Хайкта Б. Ольдоя |

2.962 |

865 |

Мелкое |

Пластинчатая, уплощенная |

Золото-полиметаллическое месторождение Березитовое |

|

2. |

Хайкта |

2.693 |

865 |

Мелкое и средней крупности |

Пластинчатая, комковатая, проволочковидная |

|

|

3. |

Монголи |

6.021 |

898 (777–914) |

Мелкое и среднее, самородки до 500 г |

Пластинчатая, комковидная, реже нитевидная |

|

|

4. |

Коровина |

4.119 |

847 |

Мелкое |

Пластинчатая |

|

|

№ п/п |

Название россыпи |

Добыча, т |

Средняя проба золота |

Крупность золота, мм, самородки |

Форма золота |

Типы предполагаемых источников сноса |

|

Соловьевский РРУ |

||||||

|

5. |

Янкан |

15.981 |

930 (870–950) |

1.08 |

Пластинчатая, чешуйчатая |

Золото-сульфиднокварцевое Кировское месторождение |

|

6. |

Джалинда целиком |

130.0 |

940 (930–950) |

Мелкое |

Пластинчатая, чешуйчатая, комковидная |

|

|

7. |

Нагима |

7.378 |

960 (912–979) |

Мелкое |

Пластинчатая, редко комковидная |

|

|

8. |

Мал. Уркан |

13.444 |

943 (915–970) |

Мелкое |

Комковидная, уплощенная, крючковатая |

|

|

Уркиминский РРУ |

||||||

|

9. |

Уркима |

8.784 |

876 (803–926) |

Мелкое и средней крупности, самородки до 320 г |

Пластинчатая, губчатая, комковидная, проволочковидная |

Золотокварцевое месторождение Одолго |

|

10. |

Одолго |

5.705 |

897 (854–917) |

Мелкое и средней крупности |

Пластинчатая, комковидная, проволочковидная |

|

|

11. |

Онон |

7.186 |

872 (758–893) |

Средней крупности. Самородки до 700 г |

Комковидная, пластинчатая, проволочковидная |

|

|

Джелтулакский РРУ |

||||||

|

12. |

Бурпала |

4.627 |

872 (687–917) |

Мелкое и средней крупности |

Комковидная, округлая, таблитчатая |

Золотокварцевое месторождение Одолго |

|

13. |

Бол. Джелтулак |

3.539 |

900 (877–923) |

1.97. Самородки до 288 г |

Таблитчатая, лепешковидая и комковидная |

|

|

Талгинский РРУ |

||||||

|

14. |

Могоктак |

2.684 |

799 (713–849) |

0.85 |

Пластинчатая, лепешковидная |

Золото-полиметаллическое месторождение Березитовое |

|

15. |

Благовещенский |

2.439 |

844 (822–872) |

Мелкое |

Пластинчатая, чешуйчатая |

|

|

Успеновский РРУ |

||||||

|

16. |

Бол. Джу-васкит |

10.109 |

930 (888–973) |

Среднее и крупное. Мелкие самородки |

Таблитчатая, кристаллическая |

Золотокварцевое месторождение Золотая Гора |

|

17. |

Миллионный |

4.109 |

892 (810–979) |

Крупное. Самородки до 600 г |

Чешуйчатая, пластинчатая, гороховидная, |

|

|

№ п/п |

Название россыпи |

Добыча, т |

Средняя проба золота |

Крупность золота, мм, самородки |

Форма золота |

Типы предполагаемых источников сноса |

|

Иликано-Унахинский РРУ |

||||||

|

18. |

Иликан |

2.461 |

936 |

Мелкое |

Чешуйчатая, пластинчатая, комковидная |

Золотокварцевое месторождение Золотая Гора |

|

19. |

Олонгро |

3.758 |

891 (812–957) |

Мелкое и средней крупности |

Пластинчатая, чешуйчатая, комковидная |

|

|

Золотогорский РРУ |

||||||

|

20. |

Хугдер |

8.864 |

930 |

Мелкое и среднее. Самородки до 18 г |

Пластинчатая, комковидная, палочкообразная |

Золотокварцевое месторождение Золотая Гора |

|

21. |

Петровская |

2.419 |

959 (945–988) |

Мелкое |

Пластинчатая, таблитчатая |

|

|

Моготский РРУ |

||||||

|

22. |

Джалон |

19.009 |

960 (940–985) |

Мелкое и крупное. Самородки до 56 г |

Пластинчатая, чешуйчатая |

Золотокварцевое месторождение Золотая Гора |

|

23. |

Джалта |

8.568 |

952 |

Мелкое |

Пластинчатая, чешуйчатая |

|

|

24. |

Гораци-евский |

13.152 |

968 (950–987) |

1.05. Самородки до 200 г |

Пластинчатая, комковидная |

|

|

25. |

Бол. Ульдегит |

8.476 |

908 (880–956) |

Мелкое. Самородки до 16 г |

Пластинчатая, таблитчатая, кристаллическая |

|

|

26 |

Бол. Могот |

6.153 |

930 (904–940) |

0.83. Самородки до 25 г |

Пластинчатая |

|

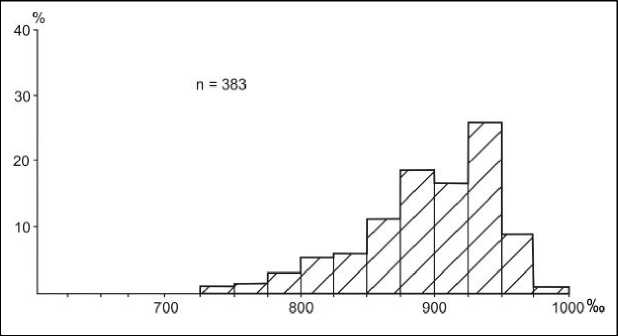

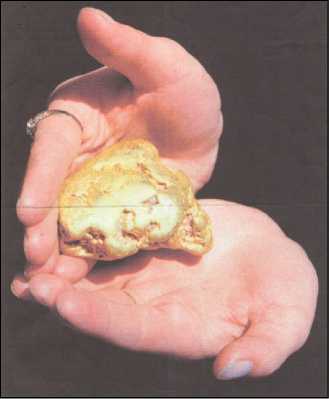

Нередко в россыпях встречаются самородки. Вес большинства из них колеблется в пределах от 1–10 до сотен грамм, самого крупного – 10 кг. Например, в россыпи р. Хайкта Березитового узла было найдено несколько самородков весом 100–400 г, а самородок «Машенька» округлой формы весил 1060 г. Проба этого самородка, судя по составу золота в россыпи, 865–880‰ (рис. 4). Наиболее крупный самородок обнаружен в россыпи р. Гилюй Успеновского узла, вес его 10 кг (проба золота в россыпи 860‰). Самый высокопробный самородок (962,5‰), весом 110 г, извлечен из Петровской россыпи Золотогорского узла. С самородным золотом в россыпях ассоциируют следующие минералы тяжелой фракции шлиха – магнетит, ильменит, гематит, пирит, гранат, циркон, иногда киноварь и сперрилит.

Наиболее полно изучено самородное золото россыпей из богатых РРУ с добычей более 30 т – Березитового, Соловьевского и Моготского. Средняя проба россыпей Березитового узла колеблется от 772‰ до 993‰, наиболее часто встречается золото с пробой в интервале 800–950‰ [6]. Средние размеры зерен колеблются в интервале 0,38–2,38 мм. Преобладающая форма их пластинчатая, чешуйчатая и комковидная. Встречаются сростки золота с кварцем, реже с кальцитом и пиритом. На наличие в первичных рудах сульфидов

Рис. 3. Гистограмма пробы россыпного золота Соловьевского центра

Fig. 3. Histogram of the Solovyovsky Center placer gold sample

указывают пленки гидроксидов железа на поверхности золотин. Среди шлиховых минералов отмечаются галенит, пирит и арсенопирит. Золото в россыпях имеет хорошо выраженное зернистое и полисинтетически двойниковое внутреннее строение. Наиболее характерными микропримесями в нем являются железо, медь, свинец, цинк и сурьма [7]. По пробе, набору элементов примесей и другим признакам россыпное золото этого узла отвечает рудному золоту месторождения Берези-товое золото-полиметаллической формации. 80% определений пробы золота этого месторождения колеблется в пределах 800–999‰, а среди микропримесей преобладают медь, сурьма, железо и ртуть. Кроме того, золото-полиметаллическое оруденение служило основой для формирования россыпей Талгинского РРУ.

Рис. 4. Самородок Машенька из россыпи р. Хайкта Березитового РРУ

Fig. 4. Mashenka nugget from the Berezitov OPM placer at the Haikta River

В россыпях Соловьевского узла золото характеризуется средней пробой в пределах 899– 956‰, наиболее часто встречаются россыпи с золотом 900–950 пробы. Средние размеры золотин находятся в интервале 0,18–1,89 мм. Форма их лепешковидная, комковидная и чешуйчатая, иногда дендритовидная и проволоковидная. Часто наблюдаются сростки золота с кварцем, иногда с сульфидами, кальцитом, полевыми шпатами и лимонитом, на золотинах отмечаются пленки гидроксидов железа и марганца [6]. Среди микропримесей в золоте отмечаются повышенные количества меди, цинка, сурьмы и висмута [7]. Указанные и другие типоморфные особенности россыпного золота совпадают с размерностью и составом самородного золота Кировского месторождения золото-сульфидно-кварцевой формации.

Россыпное золото Моготского РРУ отличается высокой пробой в интервале 800–991‰, наиболее распространенная 900–950‰. Форма золотин пластинчатая, чешуйчатая и лепешковидная, реже комковидная и дендритовидная. Наблюдаются сростки золотин с кварцем, иногда на поверхности золотин отмечаются пленки гидроксидов железа [6]. Среди микропримесей преобладают железо и медь [7]. Источниками сноса предположительно является оруденение золото-кварцевой формации, его ближайший представитель – месторождение Золотая Гора Золотогорского РРУ. Золото этого месторождения обладает высокой пробой (927–997‰), а в качестве микропримесей содержит высокие концентрации меди, железа, свинца и ртути [6]. Оруденение золото-кварцевой формации преобладает также в пределах Уркиминского, Джелтулакского, Успеновского, Иликано-Унахин-ского и Золотогорского узлов и является основной россыпеобразующей формацией.

Золоторудные месторождения

На площади россыпного центра известно 9 месторождений рудного золота – Березитовое, Шахта Мосина, Кировское, Соловьевское, Мало-урканское, Одолго, Успеновское, Золотая Гора, Уганское, а также десятки проявлений и сотни точек минерализации (табл. 3).

Наибольший вклад в формирование россыпей Соловьевского центра внесли широко развитые месторождения и проявления золото-поли- металлической, золото-сульфидно-кварцевой и золото-кварцевой формаций. Основными представителями их являются месторождения Бере-зитовое золото-полиметаллической, Кировское золото-сульфидной и Золотая Гора золотокварцевой формаций. Наиболее часто встречающееся в россыпях золото с пробой в интервале 925–950‰ образовано за счет оруденения золото-кварцевой и золото-сульфидно-кварцевой формаций, а золото с пробой интервале 875–900‰ – за счет орудене-

Таблица 3

Характеристика золоторудных месторождений Соловьевского центра

Description of the Solovyovsky Center Gold Ore Deposits

Table 3

Всего из золоторудных месторождений центра добыто около 53 т рудного золота. Отношение количества извлеченного из недр россып- ного и рудного золота равно 9,4:1. Это указывает на высокие перспективы центра на выявление новых золоторудных месторождений.

Перспективы золотоносности Соловьевского центра

Россыпные месторождения Соловьевского центра за полуторастолетнюю эксплуатацию в значительной мере отработаны. Но анализ добычи золота за последние две пятилетки показал, что

Таблица 4

Добыча золота из россыпей Соловьевского центра за 2012–2016 гг. [5]

Gold mining from the Solovyovsky Center placers for 2012–2016 [5]

Table 4

|

Россыпные узлы |

2012 г. |

2013 г. |

2014 г. |

2015 г. |

2016 г. |

|

1. Березитовый |

473 |

689 |

895 |

996 |

770 |

|

2. Соловьёвский |

1174 |

1122 |

945 |

722 |

680 |

|

3. Уркиминский |

684 |

852 |

988 |

1180 |

811 |

|

4. Джелтулакский |

219 |

188 |

207 |

222 |

175 |

|

5. Талгинский |

34 |

37 |

49 |

92 |

124 |

|

6. Успеновский |

157 |

105 |

90 |

170 |

188 |

|

7. Золотогорский |

33 |

32 |

31 |

18 |

11 |

|

8. Иликано-Унахинский |

187 |

325 |

356 |

544 |

615 |

|

9. Моготский |

159 |

134 |

375 |

657 |

867 |

|

Итого по узлам |

3120 |

3484 |

3936 |

4601 |

4241 |

|

Итого в 2012–2016 гг. |

19 382 |

Таблица 5

Добыча золота из россыпей Соловьевского центра за 2017–2021 гг. [5]

Gold mining from the Solovyovsky Center placers for 2017–2021 [5]

Table 5

Значительное увеличение производства золота произошло в последние 10 лет в Берези-товом, Иликано-Унахинском и Моготском узлах, менее значительное в Уркиминском, Талгинском и Успеновском. Причины этого заключаются в постановке геологоразведочных работ на малоизученных на россыпи площадях, вовлечении в эксплуатацию бедных и глубокозалегающих россыпей, в том числе в зоне затопления Зейского водохранилища, а также в переработке отвалов многочисленных старых россыпей с привлечением новых технологий, позволяющих извлекать золото тонких и мелких классов крупности.

Например, в Иликано-Унахинском и Могот-ском узлах производились широкомасштабные геологоразведочные работы на малоизученных площадях. Этими работами было выявлено порядка 30 новых россыпных месторождений с запасами от 20 до 300 кг.

В Моготском узле в 2000-х гг. переразве-дана для драг россыпь «Зейский залив», представленная затопленными Зейским водохранилищем приустьевыми частями разведанных еще в 1965–1970-х гг. россыпями рек Дамбуки Большие, Дамбуки Малые, Могот, Гальчима, Брянта и Унаха. Золотодобыча зависит от уровня Зейского водохранилища, при котором возможна отработка месторождений. При высоком уровне Зейского водохранилища (+315 м) драги заходят в долины рек и перемывают в основном свои отвалы, а при низком уровне водохранилища драги спускаются и отрабатывают ранее затопленные промышленные блоки.

В Соловьевском узле заканчивается отработка запасов богатейшей Джалиндинской россыпи, давшей более 130 т золота. В настоящее время основной объем золотодобычи приходится на Нагиминскую погребенную россыпь, из которой каждый год извлекается до 400–500 кг золота, а также дорабатываются разведанные еще в 1990– 2000-х гг. крупные россыпи по рекам Ольдой, Ур-кима и Малый Уркан.

В Талгинском и Успеновском узлах произ- водилась переразведка забалансовых запасов, которые по кондициям считались нерентабельными для отработки, и техногенных россыпей. Это дало небольшой подъем золотодобычи в этих узлах.

Здесь уместно вспомнить публикацию М.М. Иванова о том, что уже к 1902 г. золотое дело в районе Соловьевского прииска начало клониться к упадку. К тому времени в связи с выработкой богатых золотоносных россыпей золотопромышленная деятельность ограничивалась одной промывкой старых отвалов и доработкой бортов [5]. Но с тех пор прошло уже более века, а добыча россыпного золота в Соловьевском центре держится на высоком уровне. Похоже, что россыпи этого центра – это прямо-таки неиссякаемый источник золота, к которому в ближайшие десятилетия следует относиться достаточно оптимистично.

Тем не менее, рано или поздно, но добыча россыпного золота будет сокращаться, и будущее золотодобычи заключается в открытии и эксплуатации новых крупных золоторудных месторождений. Фонд золоторудных месторождений центра в настоящее время невелик. Производится добыча рудного золота на Березитовом и недавно открытом Соловьевском месторождениях. Добыча рудного золота за последние 8 лет сократилась в Соловьевском россыпном центре от почти 5 т до менее 2,5 т (табл. 6). Для открытия промышленных золоторудных месторождений потребуется тщательная переоценка имеющихся в пределах центра известных мелких месторождений и перспективных проявлений. В этом центре прогнозируется выявление новых золоторудных месторождений золото-полиметаллической, золото-сульфидно-кварцевой, золото-кварцевой, золото-сурьмяной и золото-ртутной (карлинский тип) формаций.

Заключение

Соловьевский золотороссыпной центр расположен на западном фланге Приамурской золотоносной провинции и приурочен к сочленению Алдано-Станового, Монголо-Охотского и Амурского геоблоков. В ансамбль разделяющих блоки региональных разрывных нарушений входят Северо-Тукурингрский, Южно-Тукурингрский и Джелтулакский. Из 383 россыпей Соловьевского центра начиная с 1867 года добыто около 500 т золота.

Несмотря на значительную истощенность россыпей, средняя годовая добыча за последние десять лет выросла до 4,5 т в год. Этот феномен объясняется вовлечением в эксплуатацию бедных и глубокозалегающих россыпей, а также отва-

Добыча золота из рудных месторождений Соловьевского центра [9]

Table 6

Gold mining from the Solovyovsky Center ore deposits of [9]

Список литературы Перспективы Соловьевского золотороссыпного центра Приамурской провинции

- Алексеев Я.В., Заскинд Е.С., Конкина О.М. К вопросу выделения минерально-сырьевых центров твердых полезных ископаемых // Отечественная геология. 2021. № 2. С. 19-27. EDN: XCNCXE

- Горошко М.В., Каплун В.Б., Малышев Ю.Ф. Джелтулакский разлом: глубинное строение, эволюция, металлогения // Литосфера. 2010. № 6. С. 38-54. EDN: LTYSHE

- Государственная геологическая карта Российской Федерации (третье поколение). Масштаб 1:1 000 000. Дальневосточная серия. Лист N-51, (M-51) - Сковородино. Объяснительная записка / Н.Н. Петрук, М.Н. Шилова, С.А. Козлов и др. CПб.: ВСЕГЕИ, 2009. 300 с.

- Забродин В.Ю. Разломная тектоника материковой части Дальнего Востока России / В.Ю. Забродин, О.В. Рыбас, Г.З. Гильманова. Владивосток: Дальнаука, 2015. 132 с.

- Иванов М.М. Геологические исследования в золотоносных районах западной части Амурской области в 1902 г. // Геологические исследования в золотоносных областях Сибири. Амурско-Приморский золотоносный район. Вып. 5. СПб.: Типография М.М. Стасюлевича, 1904. C. 107-142.

- Мельников А.В. Рудно-россыпные узлы Приамурской золотоносной провинции. Ч. 2. Центральная часть провинции / А.В. Мельников, В.А. Степанов. Благовещенск: АмГУ, 2014. 300 с. EDN: TMXKVT

- Неронский Г.И. Типоморфизм золота месторождений Приамурья. Благовещенск: АмурНЦ, 1998. 320 с.

- Петровская Н.В. Самородное золото. М.: Наука, 1973. 347 с.

- Степанов В.А. Высоко продуктивные золотоносные узлы Приамурья / В.А. Степанов, А.В. Мельников. Lap Lambert Academic Publishing, 2018. 148 с.

- Степанов В.А., Мельников А.В. Золотороссыпные центры Приамурья // Региональная геология и металлогения. 2022. № 92. С. 77-84. EDN: NSMXBR