Перспективы создания регионального мясо-молочного кластера

Автор: Доржиева Е.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Экономика и управление

Статья в выпуске: 10, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются перспективы создания мясо-молочного кластера в Республике Бурятия. Проведен анализ проблем развития регионального АПК и на этой основе выявлено, что для республики наиболее перспективным является мясо-молочное направление. Создание кластеров в АПК позволяет достигнуть синергетического эффекта, затрагивающего как экономическую эффективность, так и социальную сферу региона.

Апк, регион, кластеры, мясо-молочный кластер

Короткий адрес: https://sciup.org/14083353

IDR: 14083353 | УДК: 338.431.8

Текст научной статьи Перспективы создания регионального мясо-молочного кластера

Агропромышленный комплекс Республики Бурятия (АПК РБ) обеспечивает регион продукцией собственного производства (в основном за счет личных подсобных хозяйств населения) и является многоотраслевой системой, в которой создается до 10 % валового регионального продукта. Более 40 % населения Республики Бурятия проживает в сельской местности, а среднесписочная численность работников организаций сельского хозяйства составляет около 40 тыс. чел. В республике действует ряд программ и концепций, в той или иной степени определяющих развитие села. Базовыми являются Программа социально-экономического развития Республики Бурятия на 2011–2015 гг. и на период до 2020 г. [1] и Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия», в которых определены основные направления развития агропромышленного комплекса [2]. Ежегодно принимаются республиканские целевые программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Бурятия».

Республика Бурятия располагает 6,2 % площади пашни, имеющейся в РФ. На территории региона сосредоточены 12 % сенокосов, 11 % пашни, 13 % пастбищ, 14 % основных производственных фондов сельскохозяйственного назначения Восточной Сибири. Территория РБ находится в зоне рискованного земледелия. Её биоклиматический потенциал равен 48 из 100 в среднем по России, почвы низкоплодородные (60 % территории), до 70 % подвержены ветровой и водной эрозии. По комплексной оценке элементов климата, 15 муниципальных образований из 21 в регионе относятся к районам с экстремальными природными условиями, а шесть, занимая при этом около 60 % общей территории, – к районам с особо экстремальными условиями.

Также к лимитирующим факторам развития сельского хозяйства в регионе относится его расположение в бассейне оз. Байкал с особым (ограничительным) режимом природопользования, жесткими требованиями к размещению и функционированию предприятий сельского хозяйства (с ограничением применения химических средств защиты растений и животных). Байкальский фактор вызывает рост себестоимости продукции региона из-за необходимости проведения дорогостоящих природоохранных мероприятий, что, с другой стороны, открывает перед республикой перспективы производства экологически чистой пищевой продукции.

Сельскохозяйственным производством в республике занимаются 238 сельскохозяйственных организаций, 4,9 тыс. крестьянских фермерских хозяйств, 137,1 тыс. личных подсобных хозяйств, 85 сельских потребительских кооперативов и более 200 организаций пищевой и перерабатывающей промышленности, которыми ежегодно производится продукции на сумму более 20 млрд руб., при этом более 3/4 объема произведенной сельхозпродукции приходится на долю личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Перерабатывающая промышленность региона составляет 17 % в объеме обрабатывающих производств РБ и представлена мясной, молочной, плодоовощной, комбикормовой и мукомольной отраслями. Развитие отрасли на сегодняшний день характеризуется активной модернизацией и техническим перевооружением пищевых производств, повлекшим за собой существенное увеличение кредиторской задолженности, что поставило крупные пищевые предприятия на грань банкротства.

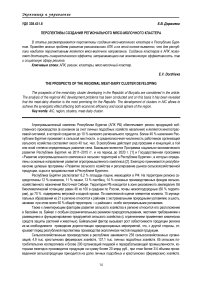

В целом можно сказать, что аграрный сектор экономики Бурятии имеет четко выраженное животноводческое направление – почти 3/4 производимой продукции приходится на животноводство; поголовье крупного рогатого скота составляет 394,7 тыс.голов, в том числе коров – 168, свиней – 78, овец и коз – 290,6 тыс.голов. Наибольший удельный вес в отраслевой структуре производства продуктов питания в республике приходится на мясную, ликероводочную, хлебопекарную и молочную отрасли (рис.1).

Рис. 1. Отраслевая структура пищевой и перерабатывающей промышленности Республики Бурятия

Удельный вес мясной отрасли в общем объеме производства продуктов питания в республике составляет 49 %. В настоящее время рынок мясной продукции считается одним из наиболее перспективных и динамично развивающихся. Предприятия полностью обеспечивают потребность республики в мясных полуфабрикатах и на 80 % в колбасных изделиях. Так, в 2013 г. произведено 54,6 тыс.т мяса, что на 5,7 % превышает показатели 2012 г. Росту объёмов производства способствовал запуск комплекса по производству и первичной переработке мяса свинины «Свинокомплекс Восточно-Сибирский». В Бурятии отмечается снижение межрегиональных поставок импортного мяса и мясопродуктов на 18 %, в основном за счет сокращения поставок говядины на 45 и свинины на 27 %. На сегодняшний день мясное производство представляют более 100 предприятий, занимающихся первичной переработкой мяса, производством колбасных и деликатесных изделий, мясных полуфабрикатов, мясных и мясо-растительных консервов. Внедрение современных технологий и оборудования, выход на региональные рынки Иркутской области, Красноярского и Забайкальского краев позволили значительно увеличить объемы производства мясной продукции. Объемы производства мяса к 2020 г. планируется увеличить до 95 тыс.т в живом весе, что позволит полностью обеспечить население региона мясом и мясными продуктами.

Кроме того, приоритетными направлениями для АПК РБ являются развитие молочного скотоводства и переработка молока. Отметим, что за последние пять лет объем закупа молока перерабатывающими организациями региона увеличился на 37 % и составил в 2013 г. 12, 6 тыс.т. Введенный с 2013 г. Минсельхозом России дифференцированный подход к субсидированию молока высшего и первого сорта, сданного на пе- реработку, позволил увеличить объемы закупа молока в сельхозорганизациях на 5,1% (было закуплено 8,3 тыс.т молока, из них субсидировано 7,3 тыс.т). В регионе насчитывается 60 молочно-товарных ферм, 20 из них реконструированы. Несмотря на это, в 2013 г. производство молока снизилось на 2,3 %, что связано со снижением поголовья коров на 2 тыс. голов в шести сельскохозяйственных организациях, не являющихся участниками реализации программных мероприятий. В сельскохозяйственных организациях, получающих субсидии за реализованное товарное молоко, наблюдается рост производства и реализации сырого молока, а также повышение его качества (продуктивность молочного стада возросла на 9,5 % по сравнению с 2012 г., а темпы прироста показателей у данной категории сельхозтоваропроизводителей превышают средние значения по республике).

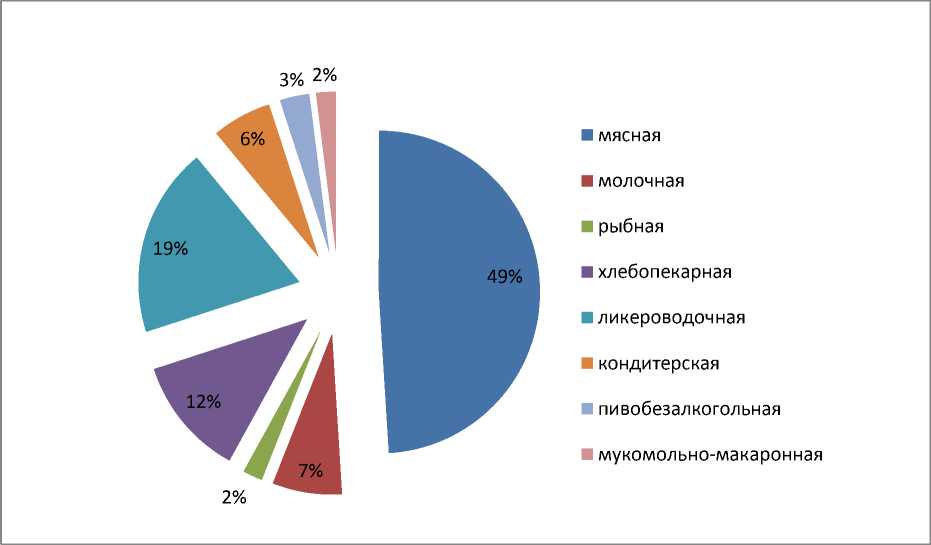

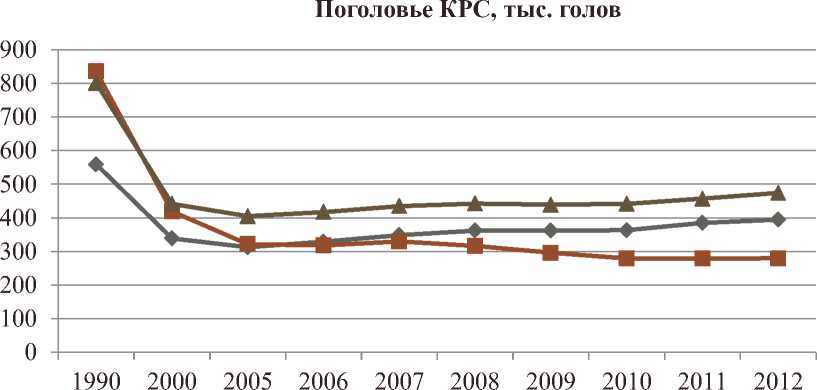

Как упоминалось выше, наиболее эффективной для региона будет мясо-молочная специализация АПК, что наглядно подтверждают данные, приведенные на рисунках 2–5 и характеризующие продуктивность сельского хозяйства в Байкальском регионе, на территории которого находятся Республика Бурятия (РБ), Иркутская область (ИО) и Забайкальский край (ЗК) [3].

Рис. 2. Поголовье КРС в Байкальском регионе, тыс. голов

Рис. 3. Надой молока на одну корову в Байкальском регионе, кг

РБ

ИО

ЗК

РБ

ИО

ЗК

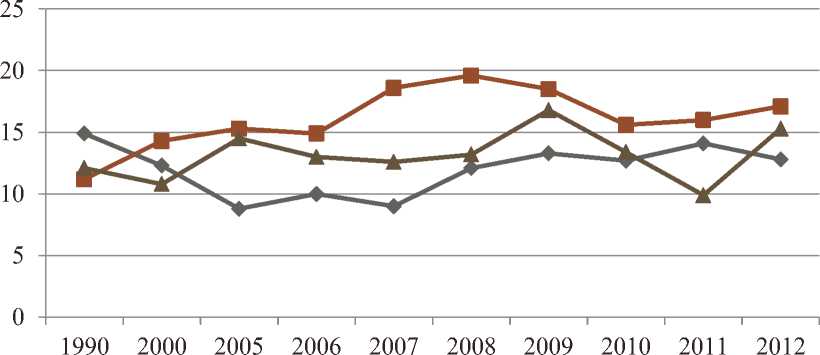

Урожайность зерновых и зернобобовых культур, ц с 1 га

Рис. 4. Урожайность зерновых и зернобобовых культур в Байкальском регионе, ц/га

РБ

ИО

ЗК

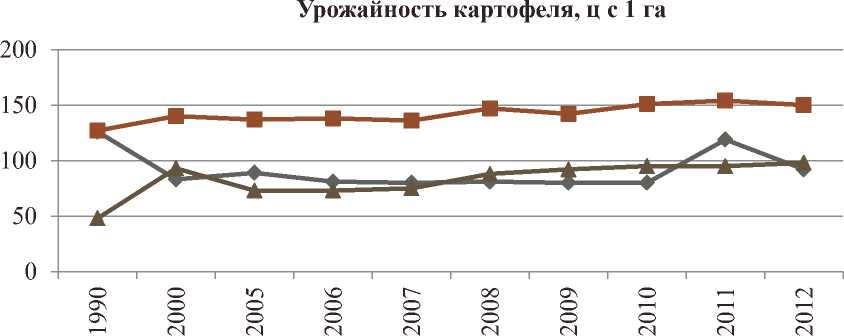

Рис. 5. Урожайность картофеля в Байкальском регионе, ц/га

РБ

ИО

ЗК

В связи с суровыми природно-климатическими условиями (малым количеством осадков (200–300мм в год), незначительным снежным покровом (около 10 см), низко продуктивной растительностью (2–5 ц/га), резкой континентальностью климата, недостаточным плодородием почв, поздне-весенними и раннеосенними заморозками, коротким безморозным периодом), а также из-за экологических ограничений химизации и мелиорации, накладываемыми на аграрный сектор с целью охраны водосборной территории оз. Байкал, Республика Бурятия отстает от своих ближайших соседей и конкурентов (Иркутской области и Забайкальского края) по урожайности зерновых культур, картофеля, овощей. В то же время у региона имеются определенные перспективы в мясном и молочном направлении, что делает возможным создание мясо-молочного кластера, входящего в состав регионального агропищевого кластера (рис. 6).

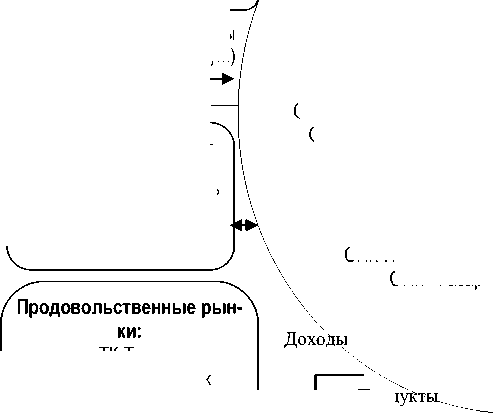

Под агрокластером нами понимается концентрация критической массы сельхозпроизводителей, предприятий пищевой промышленности, а также обслуживающих их инфраструктурных организаций, действующих на агропродовольственном и прочих рынках в созданной при поддержке органов власти комфортной деловой среде, взаимоотношения которых носят одновременно кооперативный и конкурентный характер и приводят к возникновению синергетического социального эффекта, способствующего повышению конкурентоспособности территории [4, с. 88 ].

Органы государственного управления Республики Бурятия:

правительство; Министерство сельского хозяйства и продовольствия; Министерство экономики; районные сельскохозяйственные управления

Потребители сельскохозяйственного сырья (промышленные предприятия)

Взаимоотношения, основанные на партнерстве власти и бизнеса

Доходы

Сельхозпродукция

Предприятия сельского хозяйства:

Ядро кластера

ООО «Агро-В» ЗАО «Свинокомплекс Восточно-Сибирский» СПК «Кз Искра» ООО «Гарантия» ОАО «Агроподводстрой» ООО «П-з Боргойский» Плем.завод Николаевский ОПХ «Байкальское» ООО «Талан-2» СПК ИП "Федотов" СПК «Газар»

Доходы (услуги)

Сельхозпродукция

Банки: ОАО «Россельхозбанк»

ОАО «Сбербанк России» ОАО «Банк ВТБ» ОАО АК «Байкалбанк»

Торговопосреднические предприятия

ТК Туяа Центральный рынок ООО «Стимул с/х рынок» ООО «СМП-398» База «У истока» ТК Крестьянский ТК Солнечный База «Фортуна» Заготовительно-сбытовая

Прод питания

Финансовые, страховые, рекламные, информационные услуги

Доходы

склады; финансовые институты; кредитные, страховые, рекламные, венчурные компании; транспортнологистическая инфраструктура; информационное обеспечение

Доходы

Услуги

Заказ

Предприятия пищевой промышленности:

-

- ООО «Бурятмяспром»

-

- ОАО «Молоко Бурятии»

-

- ОАО «Бурятхлебпром»

-

- ООО «Макароны Бурятии»

-

- ОАО «Улан-Удэнская птицефабрика»

-

- ОАО «Амта»

-

- ООО «Рыбозавод Байкал»

-

- ООО «Рыбопродукт»

-

- ООО «Бичурский маслозавод»

-

- ООО «ПК Сибирь»

-

- ООО «Аква»

Образовательные структуры : БГСХА, ВСГУТУ, Бурятский аграрный колледж, Техникум пищевой промышленности

слуги, проведение НИР, создание специальных инвестиционных программ

Доходы

Сырьевые ресурсы, сельхозтехника, стройматериалы, удобрения

Продукты питания

Потребители продуктов питания: население, оптовые базы, розничные сети, организации общепита, санаторно-курортные учреждения

Рис.6. Модель агропищевого кластера Республики Бурятия

Научно-исследовательские учреждения: Бурятский научный центр (БНЦ СО РАН); Бурятский научноисследовательский институт (БурНИИ СО РАСХН);

Научноисследовательская деятельность в вузах

Обслуживающие организации и поставщики :

ОАО «Агролизинг», ООО «Сельхозтех-центр»,

ООО «Агротех», ООО «СпецКомплект-Сервис».

ООО «Алит», Торговая компания «Агро-Ном», ООО «Агрозащита», Торговый дом «Сдо-бушка»

Формирование мясо-молочного кластера в АПК РБ, на наш взгляд, оправдано, поскольку быстрее всего процессы кластеризации можно инициировать и развивать именно в традиционных аграрных экономиках. По мнению Д.В. Грушевского и У. Бутмалою:

- традиционная экономика развивается в рамках эволюционной теории, и ей больше свойственны наследственность и изменчивость, а потому она активно реагирует на любые изменения внешней среды;

-

- кластерная технология становится программой-архиватором для расши-фровки традиционной экономики, реализации ее потенциала.

Несмотря на свою низкую операционную эффективность, традиционная экономика позволяет сохранить:

-

- средний класс, который является носителем традиций, культуры, с одной стороны, и инноваций – с другой, не дает элите возможности деградировать;

-

- стабильность общества, так как диспропорции в доходах вызывают конфликты;

-

- генофонд (традиционные сообщества меньше подвержены стрессам и, как следствие, спадам иммунитета);

-

- спрос на товары и услуги высокотехнологичной экономики (без этого существование экономической элиты невозможно);

-

- удовлетворит потребности общества в экологически чистой продукции. И именно стабильная тенденция повышения спроса на экопродовольствие дает аграрным экономикам реальный шанс на устойчивое развитие [5].

В аграрных кластерах появляется реальная возможность совместить экономическую эффективность и социальную политику страны и ее регионов в условиях глобализации и возрастающей международной конкуренции, связанной со вступлением России в ВТО. Подводя итоги, можно сказать, что кластерная модель подходит для решения комплекса региональных социально-экономических проблем в агропромышленном производстве.