Перспективы водоснабжения за счет подземных вод в горных арктических районах северо-востока России

Автор: Глотов Владимир Егорович

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Общая биология

Статья в выпуске: 2-2 т.18, 2016 года.

Бесплатный доступ

Охарактеризованы особенности условий формирования водных ресурсов двух районов арктической зоны Северо-Востока России - Заполярном и Приполярном, граница между которыми проходит по Главному водоразделу Земли. Более благоприятны эти условия в Приполярном районе. В Заполярном районе основную роль в питании рек играют воды сезонно-талого слоя, в Приполярном участвуют также и подземные воды таликов (надмерзлотных и сквозных) и подмерзлотные. Прогнозные эксплуатационные ресурсы подземных вод приняты равными 10% общего водного стока. Установлено, что в Заполярном регионе эти ресурсы в естественных условиях можно реализовать за счет подземных только до конца сентября. В Приполярном регионе негативная ситуация с их реализацией складывается во второй половине зимней межени в долинах горных водотоков с водосборными площадями 0,5-5 тыс. км2, а в долинах водотоков с водосборными площадями менее 0,5 тыс. км2 с начала октября. Показано, что для устойчивого водоснабжения необходимо применять методы искусственного регулирования естественных ресурсов подземных вод.

Северо-восток России, арктическая зона, ресурсы, пресные подземные воды, зимняя межень, искусственное восполнение

Короткий адрес: https://sciup.org/148204479

IDR: 148204479 | УДК: 556.38.01(571.56+571.65-17)

Текст научной статьи Перспективы водоснабжения за счет подземных вод в горных арктических районах северо-востока России

Северо-Восток России (СВ РФ) – регион, наиболее отдаленный от центральных субъектов страны. Главный водораздел Земли (ГВЗ) делит его на примерно равные по площади области – Циркумарктическую (ЦАО) и Циркумтихоокеанскую (ЦТО). Значительные площади этих областей расположены на одних широтах, т.е. получают равные величины прямой солнечной радиации, имеют сходные черты рельефа – сглаженное низ-когорье и плоскогорья с отдельными резко расчлененными массивами и хребтами. Отличия их состоят в том, что в ЦАО климат определяется поступлением холодных и сухих воздушных масс, формирующихся в акватории Северного Ледовитого океана, практически полностью закрытого льдами. В ЦТО климат связан с внедрением субмеридиональных циклонов из акватории теплых и умеренно теплых широт. Поступающие на сушу массы воздуха несут тепло и влагу. Соответственно, в ЦАО условия формирования подземного и поверхностного водного стока менее благоприятны, чем в ЦТО. Эти отличия рассматривались нами ранее при изучении общих закономерностей питания рек подземными водами на различных склонах ГВЗ [3]. Однако связь выявленных закономерностей с перспективами использования подземных вод для организации устойчивого водоснабжения не была установлена. При этом мы разграничиваем условия, сложившиеся на прибрежно-морских низменностях и в горных районах. На морском побережье подземные воды формируются в особой обстановке, которая связана с глобальными сезонными и суточными колебаниями уровня северных морей. Она была подробно рассмотрена нами ранее [4].

Цель работы: изучить особенности формирования ресурсов пресных подземных вод для обоснования возможности их хозяйственного использования в горных арктических районах, где расположены все рудные месторождения золота, олова, редких металлов.

Глотов Владимир Егорович, доктор геолого-минералогических наук, главный научный сотрудник лаборатории региональной геологии и геофизики. E-mail: geoecol@neisri. ru

Объект исследования – арктическая зона территории СВ РФ в зоне сочленения двух океанов.

Предмет исследования – водотоки бассейнов стока Анадырского залива Берингова моря (ЦТО), Чукотского и Восточно-Сибирского морей восточнее устья р. Колыма (ЦАО) (рис. 1).

Актуальность и научно-практическая значимость исследования определяется тем, что изучаемые районы России решением Президента РФ отнесены к Арктической зоне. Интенсивное освоение их связано с перспективами недр на рудные и топливноэнергетические ресурсы и ожидаемой активизацией международных сообщений по Северному морскому пути. Любая трудовая деятельность невозможна без устойчивого круглогодичного водоснабжения. Вопросы организации такого водоснабжения в арктических районах СВ РФ исключительно сложны и затратны. До сих пор наиболее крупные потребители пресной воды – гг. Анадырь, Певек, Билибино, а также Эгвекинотская ТЭЦ удовлетворяют свои потребности за счет эксплуатации искусственных водохранилищ. Решение актуальной задачи экономически и экологически рационального и устойчивого водоснабжения населенных пунктов и промышленных предприятий арктической зоны Северо-Востока России и определяет актуальность нашего исследования.

Методы исследования включают в себя сбор и анализ опубликованных материалов, данные гидрометеопостов Колымского управления гидрометеослужбы (КУГМС) с длительностью наблюдений от 11-12 до 70 лет, а также результаты авторских наблюдений и расчетов в первом десятилетии 21 в. Для достижения поставленной цели мы часто использовали метод генетического расчленения гидрографов стока, модифицированный нами [1]. Особенности нашего подхода заключаются в том, что объем воды, расходуемой на образование наледей, мы относим к невосполнимым потерям подземного стока в соответствующем гидрологическом году, поскольку они будут пополнять общий речной сток только в летнее время следующего года. Такой же расходной статьей мы считаем и воду, законсервированную в сезонном ледовом покрове. Кроме того, мы придаем большое значение подземному стоку, формирующемуся в сезонно-талом слое (СТС).

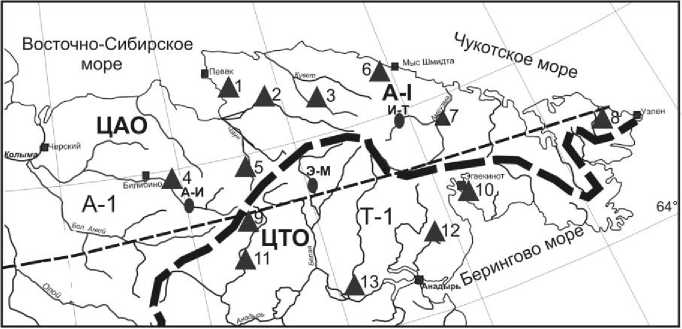

Рис. 1. Схематическая карта арктической зоны СВ РФ:

1 - линия Главного водораздела Земли; 2 - речные районы, в том числе: А-1 - Заполярный район ЦАО, Т-1 - Приполярный район ЦТО; 3 - гидрологические посты, их номера по табл. 1; 4 - гидрологические посты по тексту: И-Т - р. Иультин, устье руч. Теплый, А-И - р. Малый Анюй (п. Илирней), Э-М - р. Энмываам, с. Мухоморное; 5 - населенный пункты; 6 - Северный Полярный круг

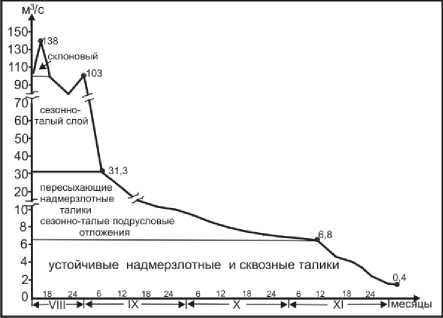

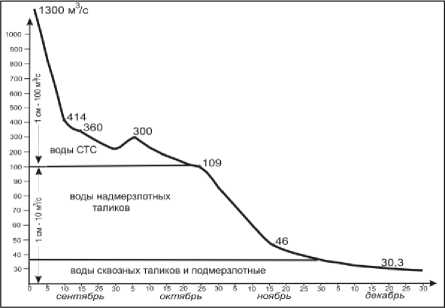

Впервые на ведущую роль подземных вод СТС в общем речном стоке обратил внимание А.И. Калабин, который назвал период речного стока в зимнюю межень после промерзания СТС критическим [5]. Позднее А.С. Кузнецов и Ш.С. Насыбулин на основе материалов Колымской воднобалансовой станции показали, что при достижении глубины протаивания на склонах около 20 см поверхностных склоновый сток практически полностью трансформируется в грунтовый даже во время обильных и продолжительных дождей [7]. Для иллюстрации способа выделения генетических составляющих общего речного стока с конца летне-осенней межени и до конца ноября, когда полностью сформированы и функционируют все источники подземных вод, приведен гидрограф стока р. Малый Анюй по замыкающему створу «пос. Илирней» (пост А-И на рис. 1). По ниспадающей ветви видно, что после паводка в августе презентативного 1997 г. сток от 138 до 103 м3/с определяется ручейковым (или склоновым) стоком; в объеме от 103 до 31,3 м3/с - питанием подземных вод СТС в объеме от 31,3 до 6,8 м3/с - из-за вод подрусловых таликов в долинах малых водотоков и наиболее водопроницаемых приповерхностных аллювиальных отложений; сток от 6,8 до 0,4 м3/с и менее - питанием вод глубоких (7 м и глубже) надмерзлотных и сквозных таликов.

По результатам построения и расчленения годовых гидрографов стока установлено, что средний расход воды в реках в сентябре обеспечивается в основном водами СТС и таликов в верхояьх речных долин, а после сработки запасов воды в СТС или перемерзания слоя в октябре - водами надмерзлотных таликов и СТС. В декабре реки питаются за счет водоносных устойчивых глубоких таликов - надмерзлотных и водовыводящих сквозных, а в апреле - только сквозных водовыводящих с участием подмерзлотных вод. Следует отметить и такой методологический подход, как отказ от выделения объема воды, поступающей в реки из горных или пойменных озер. Это объясняется тем, что из-за малой заозеренности территории (менее 0,1% площади водосборов) объем стока воды из них ничтожно мал и его сложно учесть. Кроме того, сами озера в конце летне-осенней межени питаются подземными водами, выполняя роль их аккумуляторов.

Зимой непромерзающие озера обеспечивают питание подземных вод, в том числе подмерзлотных. По этой причине сток воды из озер в осенне-зимний период мы относим к подземному. Исключение составляют единичные озера с глубиной более 10 м и площадью в несколько квадратных километров, о которых кратко будет сказано ниже. Основным источником питания рек и подземных вод являются атмосферные осадки, режим и фазовое состояние которых связаны с температурой воздуха.

Рис. 2. Гидрограф стока р. Малый Анюй, пос. Илирней, площадь водосбора 8180 км2 (с конца летнего - до конца осеннего периода 1997 г.)

Особенности климатических факторов формирования подземных вод обусловлены расположением предмета нашего исследования на склонах бассейнов стока разных океанов. В холодный период года область повышенного давления (азиатский барический максимум) охватывает всю территорию ЦАО. В теплое время года над прогретой внутриконтинентальной сушей возникают области пониженного давления, в то время как над акваторией Северного Ледовитого океана - повышенного. Охлажденный, но с малой абсолютной влажностью арктический воздух проникает по субмеридиональным долинам крупных рек - Колыма, Омолон, Олой до умеренных широт, вызывая охлаждение суши при малых количествах осадков.

Указанные особенности климата на площади ЦАО неблагоприятны для формирования ресурсов подземных вод. Среднегодовая температура воздуха в бассейне стока Восточно-Сибирского моря повсеместно ниже -10,5ºС, количество осадков за год менее 300 мм, на побережье Чаунской губы – до 140 мм. Это приводит к созданию климата арктической тундры и арктической пустыни на водосборной площади рек Восточно-Сибирского моря, за исключением долины р. Малый Анюй, где господствует климат лесотундры [6]. На водосборных площадях рек бассейна стока Чукотского моря климат формируется не только за счет воздушных масс, поступающих из акватории Северного Ледовитого океана. В теплое время года тихоокеанские тепловлагонесущие циклоны достигают Чукотского моря. По этой причине наиболее увлажнены площади в районе Колючинской губы и Берингова пролива. Так, в пос. Уэлен среднегодовая температура воздуха -7,2ºС, осадки 354 мм. ∙На западе в пос. Мыс Шмидта эти показатели, соответственно, составляют -10,8ºС и 262 мм, что определяет развитие зоны тундры за пределами леса с крайне суровыми природными условиями. ∙

В бассейне стока рек Анадырского залива Берингова моря воздушные массы независимо от сезонов года поступают из теплых умеренных широт Тихого океана вдоль ГВЗ и проникают до Чукотского моря, делая климат более мягким. Среднегодовые температуры воздуха на морском побережье не опускаются ниже -6,9ºС, а среднегодовое количество осадков повсеместно больше 382 мм (г. Анадырь). В континентальных районах (пос. Новый Еропол в верховьях р. Анадырь) эти показатели, соответственно, -9,2ºС и 342 мм (сайт: /. Климатические отличия отражаются и на показателях общего речного и подземного стока. В соответствии с этими отличиями в Заполярном районе ЦАО нами выделены подрайоны – бассейны стока Восточно-Сибирского и Чукотского морей. В Приполярном районе ЦТО все водотоки относятся к бассейну стока Анадырского залива Берингова моря.Особенности водного стока в арктических районах достаточно наглядно видны из табл. 1.

В табл. 1 приведены данные по постам с длительностью наблюдений более 10 лет по репрезента- тивным хорошо изученным водотокам. Есть единичные водотоки с аномальными показателями, обусловленными питанием водотоков подземными водами подозерных сквозных таликов. В бассейне стока Чукотского моря такой является р. Иультиканья с притоком – ручьем Теплый. В ручье (пост И-Т на рис. 1) с площадью водосбора 36,4 км2 сток продолжается и в зимнюю межень. Минимальный сток в апреле – 2 л/с. Общий средний годовой модуль стока за 15-летний период наблюдений равен 16 л/с∙км2, т.е. более, чем в 1,5 раза превышает модуль стока р. Амгуэма; модуль подземного стока в среднем составляет 1,5 л/с∙км2, что соответствует показателю крупной реки. Эти признаки однозначно свидетельствуют о наличии локализованных сквозных водовыводящих таликов под руслами р. Иульти-канья и руч. Теплый.

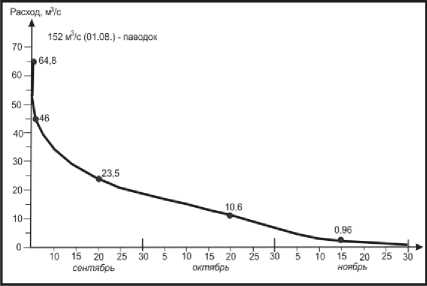

На площади ЦТО таким исключением является р. Энмываам, в зимнюю межень питаемая подземными водами зоны тектонического разлома, пересекающего оз. Эльгыгыткин. С сентября по май озеро бессточное, глубина его до 160 км. В течение всего холодного периода уровень воды в нем падает за счет инфильтрации ее в зону тектонического разлома. Река Энмываам в створе у пос. Мухоморное (пост Э-М на рис. 1) при площади водосбора 11 400 км2 [8] имела с 1958 по 1980 гг. общий средний модуль стока 8,43 л/с∙км2, средний модуль подземного стока 1,55 л/с∙км2, что сопоставимо с аналогичным показателем р. Амгу-эма, имеющей вдвое большую водосборную площадь. К тому же. р. Амгуэма после января чаще всего пересыхает. В р. Энмываам сток продолжается круглогодично. В апреле он в среднем равен 1,44 м3/с, модуль стока 0,13 л/с∙км2. Хорошо заметные различия в особенностях питания рек подземными водами подчеркивают гидрографы стока р. Паляваам в створе «устье руч. Глубокий» (рис. 3), характеризующие водотоки Заполярного района и реки Анадырь в створе «пост Новый Еропол» (рис. 4), представительный для водотоков Приполярного района. Отчетливо видна малая значимость подземных вод таликов и преобладающая роль обводненного СТС в питании рек бассейна стока арктических морей.

Таблица 1. Данные о стоке (общем и подземных вод) в арктических районах СВ РФ∙ (по материалам КУГМС)∙

|

№ п/п |

Река, гидрологический пост; площадь бассейна (км2) |

Среднегодовой расход, м3/с |

Среднегодовой модуль стока, л/с^км2 |

Доля подземных вод в речном стоке, % |

|

|

общий |

подземный |

||||

|

Заполярный район (ЦАО) |

|||||

|

Бассейн стока Восточно-Сибирского моря |

|||||

|

1 |

Скрытный, 4 км от истока; 10,5 |

0,1 |

8,1 |

0,25 |

3,1 |

|

2 |

Паляваам, устье руч. Глубокий; 6810 |

433 |

6,4 |

0,74 |

11 |

|

3 |

Пыркакайваам, п. Красноармейский; 103 |

0,9 |

8,7 |

0,3 |

3,4 |

|

4 |

Мал. Анюй, п. Островное; 30000 |

176 |

5,87 |

1,1 |

18,7 |

|

5 |

Люпвеем, устье руч. Прохладный; 725 |

13 |

5,73 |

0,25 |

5,1 |

|

Бассейн стока Чукотского моря |

|||||

|

6 |

Рывеем, устье руч. Куль; 1010 |

6,8 |

6,4 |

0,45 |

6,1 |

|

7 |

Амгуэма; устье руч. Шумный; 26700 |

2,71 |

1,03 |

1,6 |

15,5 |

|

8 |

Пильхинкууль, устье руч. Астория; 202 |

2,5 |

12,5 |

0,1 |

1 |

|

Приполярный район (ЦТО). Бассейн стока Анадырского залива Берингова моря |

|||||

|

9 |

Куйвивеем, п. Чуванское; 523 |

6,45 |

11,6 |

1,6 |

13,8 |

|

10 |

Нырвакинотвеем, устье; 207 |

3,1 |

15,2 |

1,1 |

7,7 |

|

11 |

Анадырь, п. Еропол; 47300 |

467 |

10,1 |

1,8 |

17,8 |

|

12 |

Изыскательский, устье; 13,2 |

0,34 |

27,3 |

0,44 |

1,6 |

|

13 |

Анадырь, п. Снежное; 106000 |

987 |

9,4 |

2,3 |

24,5 |

Таблица 2. Показатели подземного стока в реки арктических районов

|

№ п/ п |

Водоток, гидрологический пост; площадь водосбора, км2; годы наблюдений |

Среднемесячный модуль подземного стока по характерным месяцам, л/с∙км2 |

Примечание |

||

|

X 1 |

XII 1 |

IV |

|||

|

Заполярный район (ЦАО) |

|||||

|

Бассейн стока Восточно-Сибирского моря |

|||||

|

1 |

Мал. Анюй, п. Островное; 30000; 1960-1980 |

6,7 |

0,05 |

0,004 |

сток круглогодичный |

|

2 |

Паляваам, устье руч. Глубокий; 6810; 1971-1980 |

8,3 |

0,006 |

нет стока |

сток отсутствует с конца декабря до середины мая |

|

3 |

Люпвеем, устье руч. Прохлад ный; 725; 1960-1980 |

0,97 |

нет стока |

нет стока |

сток отсутствует с III-ей декады октября по III-ю декаду мая |

|

4 |

Пыркакайваам, п. Красноармей ский; 103; 1942-1964 |

3,49 |

нет стока |

нет стока |

сток отсутствует с I-ей декады октября по III-ю декаду мая |

|

5 |

Скрытный, 4 км от истока; 0,0105 |

4,02 |

нет стока |

нет стока |

сток отсутствует с конца сентября до середины мая |

|

Бассейн стока Чукотского моря |

|||||

|

6 |

Амгуэма; устье руч. Шумный; 26700; 1944-1980 |

10,6 |

0,12 |

0,0004 |

сток круглогодичный |

|

7 |

Рывеем, устье руч. Куль; 1010; 1967-1985 |

3,5 |

нет стока |

нет стока |

сток отсутствует с начала ноября до конца мая |

|

8 |

Пильхинкууль, устье руч. Астория; 202; 1962-1980 |

5,64 |

нет стока |

нет стока |

сток отсутствует с начала ноября до конца мая |

|

Приполярный район (ЦТО). Бассейн стока Анадырского залива Берингова моря |

|||||

|

9 |

Анадырь, Снежное; 106000; 1958-1980 |

11,9 |

4,05 |

0,22 |

сток круглогодичный |

|

10 |

Анадырь, Еропол; 47300; 1958 1980 |

6,8 |

2,9 |

0,26 |

сток круглогодичный |

|

11 |

Куйвивеем, пос. Чуванское; 523; 1957-1980 |

5,53 |

4 |

0,27 |

сток круглогодичный |

|

12 |

Нырвакинотвеем, устье; 207; 1950-1980 |

4,3 |

1,42 |

нет стока |

сток отсутствует с начала ноября до конца мая |

|

13 |

Изыскательский, устье; 13,2; 1947-1980 |

6,2 |

нет стока |

нет стока |

сток отсутствует с начала ноября до конца мая |

Рис. 3. Гидрограф стока р. Паляваам (устье руч. Глубокий) в осенне-зимнюю межень (с 30.08. по 03.11.1981 г.)

Рис. 4. Гидрограф стока р. Анадырь (пос. Новый Еропол) в осенне-зимнюю межень (с 01.09. по 30.12.1981 г.)

Для прогноза условий водоснабжения за счет подземных вод важно знать изменения стока в зимнюю межень. По нашим расчетам, основанным на генетическом расчленении гидрографов стока за многолетний период, структура подземного стока включает в себя подземные воды: СТС, полностью срабатываемые к концу октября; подрусловых таликов до глубины 5-6 м, срабатываемые к концу ноября; глубоких и сквозных таликов, определяющих сток до начала мая. Расчетные значения по водотокам, приведенным в табл. 1, по месяцам, характеризующие указанные периоды, показаны в табл. 2.

На основе выявленных закономерностей можно заметить, что условия для организация водоснабжения за счет подземных вод в Заполярном и Приполярном районах Арктики различны. Эти различия обусловлены климатическими факторами. Общая величина речного стока в этих районах значительна, но сток осуществляется в основном в короткий летний период. В зимнюю межень, длительность которой от 7 до 8 месяцев, в бассейнах стока рек с водосборной площадью менее 25 тыс. км2 в арктическом Заполярном районе вода становится дефицитным ресурсом. В Приполярном районе водный дефицит возникает в бассейнах рек с водосборной площадью менее 1 тыс. км2. Во всех случаях общая среднемноголетняя величина стока позволяет организовать бездефицитное водоснабжение, но только применяя методы искусственного регулирования процессов сработки естественных водных ресурсов.

Для суждения о перспективности данных методов примем за величину прогнозного эксплуатационного ресурса (ПЭР) пресных вод 10% общего среднемноголетнего стока. Данная величина общепринята для оценки масштаба экологически безопасного изъятия воды для хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения. Соответственно, модуль ПЭР равен 0,1 модуля общего стока. Принятые показатели ПЭР с использованием количественных оценок, выведенных для репрезентативных водотоков (таблицы 1 и 2), позволяют заметить, что в Заполярном районе ЦАО только наиболее крупные реки, как Малый Анюй и Амгуэма, в створах с водосборной площадью 25-30 тыс. км2 обладают средне-годовым объемом подземного стока большим, чем ПЭР. В Приполярном районе ЦТО это возможно практически повсеместно.

Вместе с тем данные в табл. 2 показывают, что в Заполярном районе ЦАО, в том числе в бассейнах рек с водосборной площадью 25-30 тыс. км2, ситуация к декабрю резко меняется и для реализации ПЭР становится неблагоприятной. В пределах ЦТО критическая ситуация с организацией водоснабжения возникает к окончанию зимней межени. Вместе с тем, повышенная водность СТС ко времени окончания летней межени и началу зимней позволяет использовать способы искусственного регулирования процессов расхода подземных водных ресурсов. Среди этих способов наиболее разработаны: искусственное торможение стока путем сооружения временных фильтрующих перемычек в русле и подземных барражей в подрусловых отложениях; аккумуляция воды в искусственно создаваемых таликах и т.д. Способы разработаны в основном для рек бассейна стока р. Колыма, но могут применяться и в Арктике [2].

Выводы: Арктическая зона СВ РФ разделена Главным водоразделом Земли на 2 района – Заполярный Циркумарктической области и Приполярный Циркумтихоокеанской. Они различаются климатическими факторами формирования водных ресурсов. Более благоприятны эти факторы в Приполярном районе, в то время как в Заполярном средний многолетний модуль общего стока и средний годовой модуль подземного в 2 и более раз меньше. Различна и структура подземного стока. В Заполярном районе основную роль в питании рек играют воды сезонно-талого слоя; в

Приполярном – дополнительно участвуют подземные воды таликов надмерзлотных и сквозных. Считая прогнозные эксплуатационные водные ресурсы равными 10% общего речного стока, установлено, что в Заполярном регионе ПЭР в естест-венных условиях можно реализовать за счет подзем-ных вод только до конца сентября. Для устойчивого водоснабжения необходимо применять методы ис-кусственного регулирования естественных водных ресурсов. В Приполярном регионе негативная ситуация с реализацией ПЭР складывается во второй половине зимней межени в долинах малых горных водотоков с водосборными площадями менее 0,5 тыс. км2 и с начала октября в водотоках с водосборными площа-дями менее 0,1 тыс. км2. Организация устойчивого экологически безопасного водоснабжения при водо-потребности 1000 л/с и более возможна повсеместно только с использованием способов искусственного регулирования стока.

Список литературы Перспективы водоснабжения за счет подземных вод в горных арктических районах северо-востока России

- Глотов, В.Е. Особенности питания рек подземными водами на арктическом склоне Чукотки: теоретические и практические аспекты/В.Е. Глотов, Л.П. Глотова//Вестник СВНЦ ДВО РАН. 2010. № 1. С. 89-98.

- Глотов, В.Е. Особенности применения метода магазинирования пресных подземных вод в бассейне р. Колыма/В.Е. Глотов, Л.П. Глотова//Известия Самарского научного центра РАН. 2012. Т. 14. № 1 (9). С. 2331-2335.

- Глотов, В.Е. Общие закономерности подземного питания рек на Северо-Востоке России/В.Е. Глотов, Л.П. Глотова//Известия Самарского научного центра РАН. 2013. Т. 17. № 6. С. 63-69.

- Глотов, В.Е. Гидрогеология зоны активного водообмена на арктическом побережье Севера Дальнего Востока/В.Е. Глотов, Л.П. Глотова//Вестник СВНЦ ДВО РАН. 2015. № 1. С. 28-36.

- Калабин, А.И. Вечная мерзлота и гидрогеология Северо-Востока СССР. -Магадан: ВНИИ-1, 1960. 470 с.

- Клюкин, Н.К. Климат//Север Дальнего Востока. -М.: Наука, 1970. С. 101-132.

- Кузнецов, А.С. Особенности формирования стока на реках Верхней Колымы/А.С. Кузнецов, Ш.С. Насыбулин//Сб. работ Магаданской Гидрометеорологической обсерватории. -Магадан: КУГМС, 1970. С. 52-65.

- Многолетние данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши. Т.1. РСФСР. Вып. 17. Ч. 1 и Ч. 2. -Л.: Гидрометеоиздат, 1985. 430 с.