Первая находка банальсита-стрональсита на Урале

Автор: Медведева Е.В., Немов А.Б., Котляров В.А.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 3 (255), 2016 года.

Бесплатный доступ

Впервые в щелочных породах Ильменогорского миаскитового массива (ИММ) при микрозондовом исследовании сандыитов обнаружены минералы группы банальсита-стрональсита Ba1-xSrxNa2Al4Si4O16, являющиеся структурными аналогами полевых шпатов. Их образование свидетельствует о высокой мобильности Ва, Sr, Ca в щелочных средах при метасоматических процессах. Минералы расположены внутри индивидов нефелина из сандыитов и характеризуются промежуточными составами Ba0.33-0.54Sr0.33-0.49 с лисетитовым миналом Сa0.05-0.06. Их образование в сандыитах ильменогорского комплекса связано с поздними метасоматическими изменениями (альбитизация, цеолитизация и др.) щелочных пород ИММ.

Банальсит, стрональсит, щелочные породы, ильменогорский миаскитовый массив

Короткий адрес: https://sciup.org/149129196

IDR: 149129196 | УДК: 549.01+552.18 | DOI: 10.19110/2221-1381-2016-3-13-17

Текст научной статьи Первая находка банальсита-стрональсита на Урале

Банальсит BaNa2(Al2Si2O8)2 и стрональсит SrNa2(Al2Si2O8)2 — весьма редкие минералы, являющиеся структурными аналогами полевых шпатов ромбической сингонии. Впервые в мире минералы группы банальсита-стрональсита были обнаружены в Уэльсе (Англия, 1944 г.), в прожилках среди марганцевых руд, а в России — в Южной Сибири — Жидойском массиве (Шарыжалгайский выступ), в прожилках среди апатит-титаномагнетитовых пи-роксенитов [3]. Позже минералы этой группы были обнаружены среди разнотипных и разновозрастных пород щелочных провинций России (Кольский п-ов, Сибирь) и мира (Ю. Африка, Канада, Щвеция) [6]. Изменение состава от банальсита к стрональситу обусловлено изоморфизмом Ва ^ Sr, возможно также замещение Ва, Sr ^ Са и не исключено наличие примесей Mg, Fe и К [7]. Впервые минералы этой группы в ильменогорском комплексе установлены нами в меланократовой разновидности нефелиновых сиенитов (миаскитов) Ильменогорского массива.

Методы исследования

Химический состав пород был определен с использованием титриметрического, фотоколориметрического и атомно-абсорбционного методов (аналитики Л. Б. Лапшина, Н. В. Шаршуева). Текстурно-структурные особенности пород были изучены на микроскопе Olimpus BX 51. Химический анализ минералов выполнен на растровом электронном микроскопе РЭММА-202 М с энергодиспер сионной приставкой LZ Link Sistems с Si-Li-детектором (ИМин УрО РАН, аналитик В. А. Котляров). Для измерений использованы стандартные образцы Astimex scientific limited MINM 25—53 Mineral Mount Serial №: 01—44. Условия измерений: разрешение детектора 160 эВ, ускоряющее напряжение 20—30 кВ, сила тока 3 х10-3 А, диаметр электронного пучка 1—2 мкм. Коррекция данных производилась с использованием программы Magellanes.

Геологическое положение

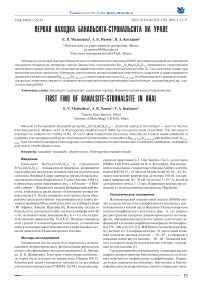

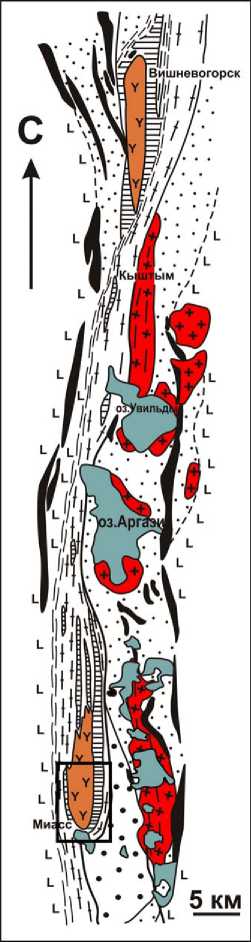

Ильменогорский миаскитовый массив (ИММ) входит в состав магмато-метаморфогенного комплекса, расположенного в южной части Вишнево-Ильменогорского полиметаморфического комплекса (рис. 1), где широко распространены продукты динамотермального метаморфизма, образованные в результате хрупко-пластичных деформаций в условиях амфиболитовой фации метаморфизма (270—240 млн лет) [13]. ИММ имеет каплевидную форму, вытянут в СЗ-направлении (рис. 2), восточный и южный контакты массива пологие — 30—40°, а северный и западный имеют крутое падение — 60—80°. Западный контакт осложнен мелкой складчатостью течения, затухающей вглубь массива [2].

Среди разновидностей миаскитов, слагающих массив, широко распространены биотитовые разности и в меньшей мере биотит-амфиболовые и амфиболовые. Переходы между породами постепенные. Биотитовые и биотит-амфиболовые безнефелиновые сиениты обрамляют миас-

Рис. 1. Схематическая геологическая карта Ильмено-Вишнево-горской сдвиговой зоны [12]: 1 — селянкинская серия амфибол-гнейсово-плагиомигматитовая (Ar—Pt1); 2 — массивы миаски-тов (О2); 3 — бластомилониты гранитоидного и сиенитового состава (Р2—Т 1 (?); 4 — милониты Кыштымского сдвига-надвига; 5 — еланчиковская толща плагиосланцев и мигматитов инъекционного типа; 6 — саитовская серия, метатерригенная; 7 — зеленосланцевые осадочно-вулканогенные комплексы ЗападноМагнитогорской и Арамильско-Сухтелинской зон; 8 — Увиль-динский монцонит-гранитный комплекс (Pz3); 9 — гнейсовидные граниты кисегачского комплекса, 10 — метагипербазиты;

11 — Ильменогорский миаскитовый массив

Fig. 1. Schematic geological maps ofthe Ilmeny-Vishnevogorsky shear zone [12]: 1 — Selyankino Group: Archean to Early Proterozoic am-phibolite-gneiss-plagiomigmatite rocks; 2 — Middle Ordovician miaskite massifs; 3 — Middle Permian-Lower Triassic (?) granitic and syenitic blastomylonites; 4 — mylonites of Kyshtym shear-thrust; 5 — Elanchik Sequence: plagioshales and injection migmatites; 6 — Saitovo Sequence: metaterrigenous roks; 7 — greenschist volcanosedimentary complexes ofWest Magnitogorsk and Aramil-Sukhteli zones; 8 — Upper Precambrian Uvildy monzogranitic complex; 9 — gneissic granites Kisegach complex; 10 — metaultramafic rocks; 11 — Ilmenogorsky miaskite massif китовое тело в северной части и на его южной границе. Все породы массива подвержены милонитизации [1,4, 9]. Датировки, полученные по цирконам (SHRIMP) из ми-аскитов ИММ, отражают два этапа: 1) 440—480 млн лет — время образования и кристаллизации нефелин-сиенито-вого расплава (S1—O1); 2) 240—270 млн лет — время преобразования нефелиновых сиенитов при активизации сдвига (P1-2—T2) [5].

Сандыиты в миаскитовом массиве образуют линейнолинзовидные тела (0.1—0.5 х 0.5—10 м) со сложной морфологией, которые часто имеют зональное строение (от центра к краю): сандыиты ^ гранат-амфиболовые миаскиты ^ вмещающие амфиболовые миаскиты. Максимальное количество тел сандыитов отмечено в зонах развития амфиболовых миаскитов вблизи западного контакта массива.

Объект исследования

Сандыит — меланократовая разновидность нефелинового сиенита (миаскита), впервые выделенная и описанная А. Н. Заварицким (1939 г.) для щелочных пород ИММ. По химическому составу (мас. %: SiO2 — 43.90, TiO2 — 3.18, Al2O3 — 17.46, Fe2O3 — 5.43, FeO — 4.07, MnO — 0.73, MgO — 2.35, CaO — 9.30, Na 2 O — 7.28, K 2 O — 3.68, H2O — 0.08, P2O5 — 0.63, CO2 — 0.93, п.п.п. — 1.2,2 100.22) порода соответствует группе щелочных пород основного состава — ийолит-уртит-малиньит [11]. Минеральный со-

Рис. 2. Схематическая карта Ильменогорского миаскитового массива [6]: 1 — биотитовые миаскиты; 2 — амфиболовые миаскиты; 3 — фениты; 4 — амфибол-гнейсово-плагиомигматито-вые породы селянкинской серии; 5 — разломы; 6 — место отбора образцов

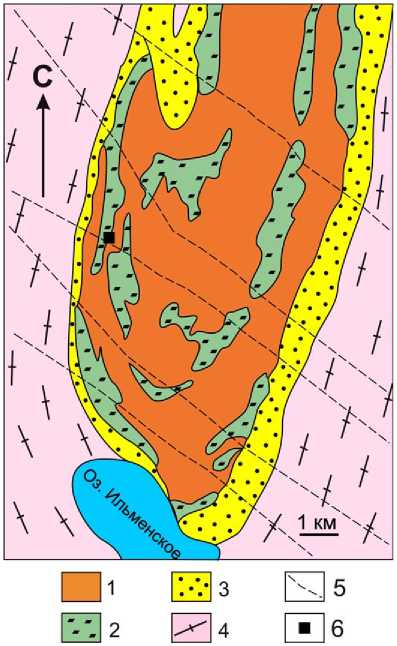

Fig. 2. Schematic geological maps of the Ilmenogorsky miaskite massif [6]: 1 — biotite miaskites; 2 — amphibole miaskite; 3 — fenite; 4 — amphibolite-gneiss-plagiomigmatite rocks of Selyankino Group; 5 — late faults; 6 — sampling place став: эгирин-авгит (f = 72—76) 25—35 %, ферритарамит (f = 73—75) 20—25 %, ортоклаз 20—30 %, альбит (An 2—5) 10—13 %, нефелин до 5 %), акцессорные минералы (до 2 %) — титанит, апатит, кальцит, циркон, алланит, ильменит. Структура породы среднезернистая, под микроскопом нематогранобластовая, иногда порфировидная. Текстура пятнисто-полосчатая (рис. 3).

Среди крупных индивидов полевых шпатов и нефелина располагаются идиоморфные зерна тарамита и эги-рин-авгита, хорошо заметны конвертообразные и изомет-ричные зерна титанита, реже встречается циркон и апатит. Часто темноцветные минералы (тарамит и эгирин-авгит) образуют симплектитоподобную структуру с полевыми шпатами (рис. 4), реже их индивиды корродированы и содержат микровключения полевых шпатов.

Характеристика минералов группы банальсита-стрональсита

Минералы группы банальсита-стрональсита из разнотипных щелочных провинций мира образуют крупные (до 200 mk) гомогенные зерна в ассоциации с нефелином. Реже образуют соосные микровключения в нефелине, напоминающие микропертиты (луявриты Пилансберг, ий-олиты Турьего Мыса) [14]. Хорошо образованные кристаллы не обнаружены. Близкие с нефелином оптические характеристики и небольшой размер индивидов затрудняет получение оптических данных.

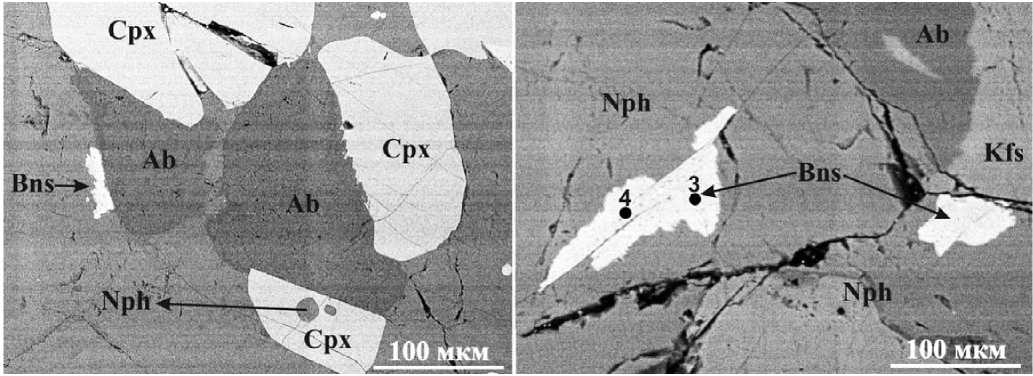

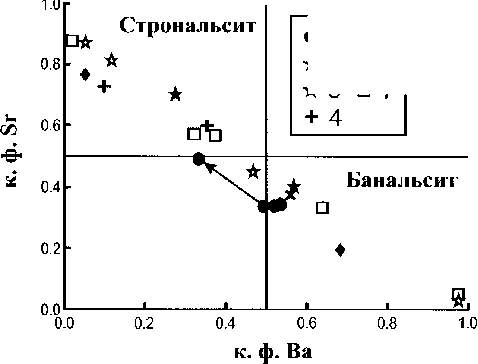

В ИММ эти минералы установлены в индивидах нефелина, где образуют выделения (~ 50—150 mk) изомет-ричной формы (рис. 5), расположенные в краевой части зерен или приуроченные к микротрещинам внутри них. Их состав характеризуется промежуточным положением в ряду конечных минеральных видов (рис. 6, см. таблицу, ан. 1—4). Иногда фиксируется неоднородный состав в пределах одного индивида (рис. 5): центр Ва0 4 9 Sr0 34 ^ край Ba0 33Sr0 49, в краевой части изменяясь до минерального вида - стрональсита. Для состава этих минералов в ИММ характерно присутствие примесей: постоянное содержание кальция (до 0.5 мас. %, до 0.06 ф.к.), отражающее ли-сетитовый минал - CaNa2[Al2Si2O8]2, и калия (до 0.48 мас. %, до 0.06 ф.к.), связанного с изоморфизмом K^ Na, а также следовые содержания железа (до 0.28 мас. %).

Обсуждение результатов и выводы

Минералы группы банальсита-стрональсита присутствуют в двух типах щелочных комплексов: щелочно-уль-траосновных с карбонатитами (массивы Жидойский, Южная Сибирь; Турий Мыс, Кольский п-ов) и нефелиновых сиенитах (массивы Сахариокский и Гремяхо-Выр-месский, Кольский п-ов; Пилансберг, Южная Африка; ИММ, Южный Урал).

В случаях преобразования первичных минеральных ассоциаций с нефелином карбонатитовыми флюидами или при автометасоматических процессах появляются полные серии, включающие конечные минеральные виды, например Ba 0.98 Sr 0.01 — Ba 0.06 Sr 0.88 Ca 0.04 (Т^™ Мыс) ™ Ba 0.98 Sr 0.04 — Ba002Sr0 88 (Пилансберг). В отдельных случаях описано образование банальсита во внешних зонах нефелина на стадии субсолидусного замещения. При преобразовании первичных минеральных ассоциаций с нефелином более поздними метасоматическими процессами, в том числе альбитизации, цеолитизации или перекристаллизации калиевых полевых шпатов, появляются минералы с граничными составами или стрональсит с незначительным количеством

Рис. 3. Сандыит юго-западной части Ильменогорского миас-китового массива

Fig. 3. Sandyite from the South-Western part of Ilmenogorsky miaskite massif

Рис. 4. «Симплектитоподобная» микроструктура пироксена и амфибола в сандыитах Ильменогорского миаскитового массива (без анализатора)

Fig. 4. Symplectite-like microtexture of clinopyroxene and amphibole grains from the sandyites of Ilmenogorsky miaskite massif (without analizer)

лисетитового минала (см. таблицу, рис. 6): Жидойский массив — от Ba0 57Sr0 41Са0 02 до Ba0 2Sr0 70Ca 0 03, Сахариокский — Ba 0.35-0.09 Sr 0.60-0.73 Са 0.06-0.05 , Гремяха-Вырмес — Ba 0.68 Sr 0.20 и Ba 0.05 Sr 0.77 Ca 0.15 .

Экспериментальные исследования свидетельствуют о широком температурном диапазоне образования минералов этой группы (250—700 °С) и низких давлениях, не превышающих 1 кбар [8]. Можно предположить, что в более высокотемпературных условиях появляется баналь-сит, при снижении параметров осуществляется изоморфизм Ba ^ Sr, а далее Sr ^ Сa.

Минералы группы банальсита-стрональсита в ИММ впервые обнаружены в сандыитах, которые являются продуктами метасоматической переработки под влиянием ремобилизации расплава в условиях средней коры [10]. При дальнейших преобразованиях в сандыитах, в условиях, близких к высокосреднетемпературным гидротермальным процессам, под влиянием флюида, возникшего при тектонической активизации Ильменогорской региональной сдвиговой зоны [12], происходят изменения в нефе-лин-полевошпатовых агрегатах, которые приводят к образованию минералов группы банальсита-стрональсита.

Рис. 5. Включение банальсита (Bns) в нефелине (Nph) (BSE): 3 — банальсит; 4 — стрональсит. (Cpx — клинопироксен, Ab — альбит)

Fig. 5. Inclusion of banalsite (Bns) in nepheline (Nph) (BSE): 3—banalsite; 4 — stronalsite. (Cpx — clinopyroxene, Ab — albite)

Химический состав минералов группы банальсита-стрональсита (мас. % и к. ф.)

Chemical composition of minerals from banalsite-stronalsite group (wt. %)

Si02

A12O3

FeO

39.24

30.05

0.28

CaO

0.41

39.81

30.23

0.06

0.40

Na2O

9.86

9.81

K2O

0.47

0.48

BaO

12.86

12.51

SrO

5.56

5.44

Z

Si

98.73

98.74

Al

Fe

Ca

Na

К

Ba

Sr

4.18

3.77

0.02

0.05

2.03

0.06

0.54

0.34

4.23

3.78

0.01

0.05

2.02

0.06

0.52

0.33

3(c)

39.87

31.04

0.50

9.78

0.42

11.97

5.49

99.07

4.21

3.86

0.00

0.06

2.00

0.06

0.49

0.34

4(r)

40.06

31.57

0.20

0.48

10.1

0.31

8.18

8.08

98.98

4.17

3.87

0.02

0.05

2.03

0.04

0.33

0.49

38.0

31.23

0.08

0.14

10.25

0.08

13.58

6.63

100.0

4.04

3.91

0.02

2.11

0.57

0.41

38.59

37.02

37.84

39.12

38.90

38.49

40.29

37.87

40.25

38.03

36.49

37.43

38.44

38.83

40.33

32.01

30.55

32.66

33.74

33.92

32.71

33.05

32.14

33.62

32.39

30.63

32.09

32.96

33.26

33.85

0.11

0.51

0.44

0.34

0.33

0.23

0.45

0.33

0.51

0.50

1.38

10.80

0.10

6.61

11.64

100.0

4.01

3.92

0.03

2.18

0.27

0.70

9.35

9.85

10.13

10.19

9.50

10.05

9.96

0.18

10.59

10.23

9.44

9.65

10.10

10.26

10.22

22.86

11.30

2.62

1.58

8.67

2.34

16.44

1.18

13.84

22.77

15.27

8.86

6.96

0.42

0.14

7.41

13.85

14.83

9.91

12.40

3.33

13.35

6.19

0.64

5.45

9.35

10.63

15.16

100.6

99.51

99.46

99.75

99.79

99.07

99.92

100.7

100.7

100.3

99.89

99.71

99.94

99.98

4.04

3.98

3.99

3.96

4.01

4.08

4.02

4.02

4.00

4.00

3.99

4.00

4.00

4.05

3.93

0.04

1.98

0.01

0.98

0.01

4.05

0.05

2.01

0.47

0.45

4.06

4.07

0.04

2.01

0.11

0.82

2.01

0.06

0.88

4.01

3.95

0.03

0.06

0.05

1.92

1.98

0.35

0.60

0.09

0.73

4.02

2.05

0.02

0.68

0.20

3.96

0.03

0.15

2.05

0.05

0.77

4.01

2.08

0.57

0.38

3.96

0.03

2.01

0.98

0.04

4.03

1.96

0.64

0.34

4.04

2.04

0.36

0.56

4.04

2.05

0.28

0.64

4.01

2.00

0.02

0.88

Примечание. Анализы: 1—4 — из сандыитов ИММ; 5,6 — из щелочныхпироксенитов Жидойского массива [3]; 7—10 — из ийолитов Турьего мыса; 11,12 — эссекситы Сахариокского массива; 13,14 — из уртитов массива Гремяха-Вырмес; 15 — из фойяитов; 16—20 — из луявритов Пилансберг [14]; «с» — центр, «г» — край, «—» не определено.

Note. Analyses: 1—4 — from sandyites of IMM; 5, 6 — alkaline pyroxenite of Zhidoy massif [3]; 7—10 — from ijolite of Turiy Mys; 11, 12 — from essexite of Sakhariok massif; 13, 14 — urtite of Gremyakha-Vyrmes massif; 15 — from foyaite; 16—20 — from lujaurite Pilansberg massif [14]; «с» — centre of the grain, «r» — rim of the grain, «—» — not determined.

• 1 ♦ 5

*2x6

* 3 □ 7

Рис. 6. Диаграмма составов банальсита-стрональсита из щелочных пород: 1 — сандыиты ИММ; 2 — щелочные пироксениты Жидойского массива; 3 — ийолиты Турьего мыса; 4 — эссекситы Сахариокского массива; 5 — уртиты массива Гремяха-Вырмес; 6— фойяиты; 7 — луявриты массива Пилансберг

Fig. 6. Diagram of compositions of banalsite-stronalsite from alkaline rocks: 1 — sandyites of Ilmenogorsky miaskite massif; 2 — alkaline pyroxenite of Zhidoy massif; 3 — ijolite of Turiy Mys; 4 — essexite of Sakhariok massif; 5 — urtite of Gremyakha-Vyrmes massif;

-

6 — foyaite; 7 — lujaurite Pilansberg massif

Список литературы Первая находка банальсита-стрональсита на Урале

- Ворощук Д. В. Полевые шпаты гранитоидных бластомилонитов: микроструктурные особенности и вариации химического состава // Ежегодник-2000 / ИГГ УрО РАН. Екатеринбург, 2001. С. 102-110.

- Заварицкий А. Н. Геологический и петрографический очерк Ильменского минералогического заповедника и его копей. М., 1939. 196 с.

- Конева М. Н. Банальсит и стрональсит из пироксенитов Жидойского массива // ЗРМО. 1996. № 2. С. 103-105.

- Кошевой Ю. Н. История формирования и структурная эволюция ильменогорского комплекса: Диссертация // Фонды ИГЗ. 1985. 313 с.

- Краснобаев А. А., Русин А. И., Бушарина С. В., Лепехина Е. Н., Медведева Е. В. Цирконология амфиболовых миаскитов Ильменогорского массива (Южный Урал) // ДАН. 2010. Т. 430. № 2. С. 227-231.