Первая программа археологического изучения Смоленской губернии

Автор: Нефдов В.С.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Учет и охрана памятников археологии

Статья в выпуске: 241, 2015 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена введению в научный оборот Докладной записки,направленной Е. Н. Клетновой в Совет Московского археологического института в феврале 1919 г. Документ содержит впервые сформулированную программу археологического изучения Смоленской губернии. Его анализ показывает, что именно эту программу осуществляли ученики Е. Н. Клетновой - А. Н. Лявданский и В. Р. Тарасенко, которые провели в 1920-х гг. широкомасштабные археологические исследования на Смоленщине, полностью сохранившие свое научное значение до наших дней.

История археологических исследований, смоленская губерния, московский археологический институт

Короткий адрес: https://sciup.org/14328256

IDR: 14328256

Текст научной статьи Первая программа археологического изучения Смоленской губернии

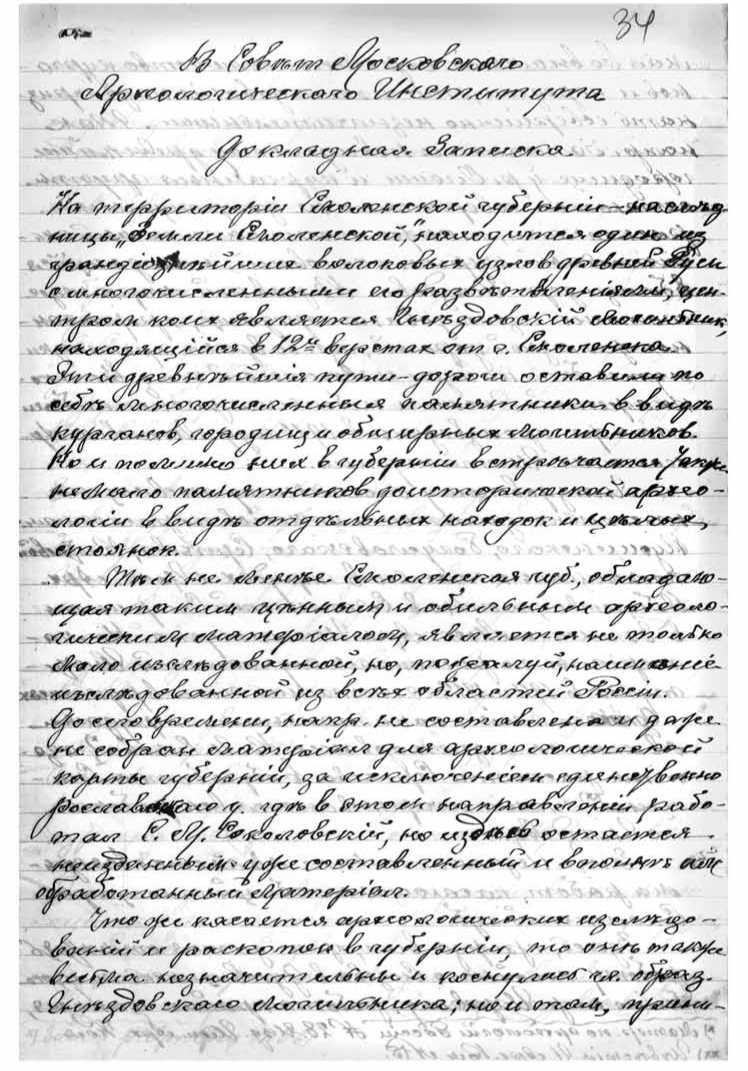

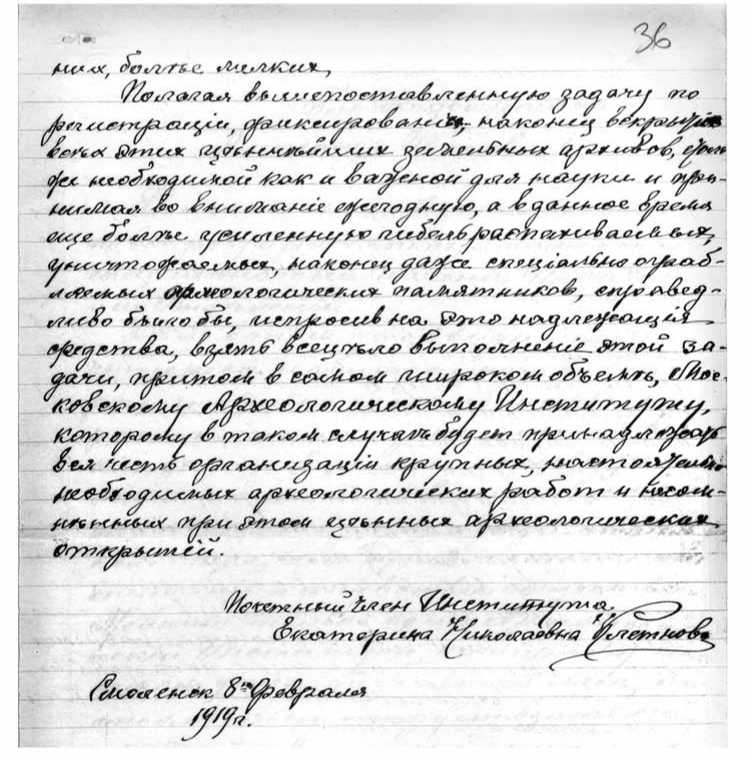

Пролить свет на вклад E. Н. Клетновой в последующее развитие смоленской археологии помогает весьма любопытный источник, который находится в Отделе хранения документов до 1917 г. Центрального государственного архива г. Москвы (ЦГАМ, в 1993–2013 гг. – ЦИАМ). Документ отложился в фонде Московского археологического института (Ф. 376), в личном деле E. Н. Клетновой (Д. 1766), которая, как известно, окончила это высшее учебное заведение с золотой медалью в 1914 г. и активно участвовала в организации его Смоленского отделения в 1910 г. Речь идет о Докладной записке, направленной Клетновой в Совет Московского археологического института 8 февраля 1919 г. Документ написан рукой Клетновой черными чернилами на двойных листах линованной бумаги размером в 1º (35,7 × 22,8 см), на обеих сторонах листов, посвящен состоянию и перспективам археологического изучения Смоленской губернии (рис. 1, 2; полностью публикуется в Приложении).

В это время деятельность E. Н. Клетновой была тесно связана со Смоленским отделением Московского археологического института. С осени 1918 г. она, уехав из Вязьмы, почти постоянно жила в Смоленске при Институте, читала в Смоленском отделении курс краеведения – истории и археологии Смоленской земли ( Журавлёва , 2001. С. 35; Сергина , 2008. С. 139, 143, 144, 146). 5 февраля 1919 г. Клетнова назначена библиотекарем Смоленского отделения, затем, не позднее 20 марта 1919 г., стала членом Комиссии по управлению Смоленским и Витебским отделениями, а также «председательницей» Общества исследования памятников древности им. А. И. Успенского при Смоленском отделении (ГАСО. Ф. 91. Оп. 1. Д. 11. Л. 1, 3). Кроме того, как следует в том числе из самой Докладной записки, E. Н. Клетнова являлась Почетным членом Московского археологического института. Это звание было присвоено ей «за содействие открытию» Смоленского отделения в 1910 г. ( Сергина , 2008. С. 145).

Докладная записка, несомненно, является глубоко продуманным программным документом. E. Н. Клетнова характеризует территорию Смоленской губернии как «один из грандиознейших волоковых узлов древней Руси с многочисленными его разветвлениями, центром коих является Гнёздовский могильник, находящийся в 12-и верстах от г. Смоленска». Именно этим обстоятельством исследовательница в первую очередь объясняет наличие в губернии множества разнообразных археологических памятников. «Тем не менее Смоленская губ., обладающая таким ценным и обильным археологическим материалом, является не только мало исследованной, но, пожалуй, наименее исследованной из всех областей России» (последняя оценка выглядит явным преувеличением). E. Н. Клетнова подчеркивает, что до сих пор не составлена археологическая карта губернии, «за исключением единственно Рославльского у., где в этом направлении работал С. М. Соколовский, но и здесь остается неизданным уже составленный и вполне им обработанный материал».

Далее в записке содержится довольно подробный, хотя и неполный обзор археологических исследований на Смоленщине в конце XIX – начале XX в. Отмечается, что лучше других памятников изучен Гнёздовский могильник, однако и в Гнёздове почти не исследованы городища и многие курганные группы, не все результаты раскопок опубликованы. «Самыми капитальными трудами» по археологии Гнёздова E. Н. Клетнова справедливо называет монографию В. И. Сизова ( Сизов , 1902) и публикацию А. А. Спицыным раскопок С. И. Сергеева ( Спицын , 1905). Впрочем, несмотря на хорошее знакомство с историей изучения Гнёздова, E. Н. Клетнова не упомянула среди его исследователей И. С. Абрамова, отчет о раскопках которого в Смоленской губернии также был издан А. А. Спицыным ( Спицын , 1906).

Примечательно, что E. Н. Клетнова локализовала находку «известного клада Великокняжеской Эпохи», т. е. Гнёздовского клада 1867 г., на Центральном городище. Эти данные содержатся и в более поздних ее сочинениях (ГАСО. Ф. 113. Оп. 1. Д. 67. Доклад о поездке в Гнездово 31-го мая 1920 г. Л. 2об.; Клетнова ,

1925. С. 312). Между тем в настоящее время серьезно аргументирована точка зрения, согласно которой этот клад был найден на Центральном селище к востоку от городища ( Пушкина , 1998. С. 374). Возможно, Клетнова связывала клад с городищем, поскольку еще не знала о существовании Гнёздовских селищ, открытых А. Н. Лявданским в 1924 г.

Итоги археологических исследований на территории всей губернии E. Н. Клетнова охарактеризовала как в целом неудовлетворительные: эти работы, по ее мнению, носили преимущественно случайный характер, а их результаты остались в основном неопубликованными. Исследовательница особенно выделяет значение раскопок и разведок В. И. Сизова в Духовщинском уезде и Н. И. Булычова в Юхновском уезде, «определенно следовавших по направлениям древних волоковых путей», хотя результаты работ Сизова не изданы «за смертью автора, почему этот важный материал остается недоступен для науки». К сожалению, автору документа, по-видимому, не были известны публикации курганных раскопок К. А. Горбачёва, Н. Г. Керцелли и В. М. Чебышевой (изданы в 1876–1890 гг. в «Известиях Московского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии»), а также исследований И. С. Абрамова, С. А. Гатцука и В. Н. Глазова (опубликованы А. А. Спицыным в 1905–1907 гг.) в разных частях Смоленской губернии (библиографию см.: АКР, 1997; 2007).

E. Н. Клетнова предложила Московскому археологическому институту начать на Смоленщине «самые широкие и планомерные» археологические разведки и раскопки, в первую очередь вдоль древних торговых путей, чтобы «пролить свет на многие темные вопросы древнейшего периода русской истории и даже в значительной мере способствовать возможности отодвинуть его вглубь на несколько столетий». При этом ставились задачи не только чисто научные, но и, как мы бы сейчас сказали, учета и сохранения археологического наследия, «принимая во внимание ежегодную, а в данное время еще более усиленную гибель распахиваемых, уничтожаемых, наконец даже специально ограбляемых археологических памятников».

Таким образом, в своей Докладной записке E. Н. Клетнова впервые изложила достаточно четкую программу археологического изучения Смоленской губернии, основные положения которой заключались в следующем: 1) составление археологической карты губернии; 2) публикация результатов предыдущих археологических исследований на территории губернии; 3) организация широких и планомерных разведок и раскопок, в первую очередь вдоль маршрутов древних торговых путей, а также учета археологических памятников губернии. Нельзя не отметить, что эти задачи, равно как и многие конкретные формулировки Докладной записки, и сегодня звучат весьма современно по форме и актуально по содержанию.

Неизвестно, был ли получен ответ на это письмо из Московского археологического института. Разумеется, в разгар Гражданской войны и разрухи такие амбициозные научно-организационные мероприятия при всем желании не могли быть реализованы ни самим Институтом, ни каким-либо другим учреждением в России. Однако всего через несколько лет осуществлением именно этой программы успешно занялись ученики E. Н. Клетновой – Александр Николаевич Лявданский (1893–1937) и Василий Родионович Тарасенко (1899–1972), которым она читала лекции сначала в Смоленском отделении Московского археологического института (1918–1922 гг.), затем в Смоленском государственном университете (1922–1924 гг.). В 1922 г. вместе с ними E. Н. Клетнова провела разведки и раскопки в Гнёздове (Алексеев, 1991. С. 129; Журавлёва, 2001. С. 21; Сергина, 2011. С. 40). Не вызывает сомнений, что за эти годы она смогла внушить своим талантливым ученикам важность разработанной ею научной программы.

В 1923–1927 гг. А. Н. Лявданский провел колоссальные по объему разведки и раскопки археологических памятников разных эпох в Смоленской губернии, преимущественно в ближних и дальних окрестностях Смоленска. К началу 1930-х гг. он опубликовал практически все материалы своих полевых исследований на Смоленщине. Здесь нет возможности подробно характеризовать эти работы, научное значение которых очень велико и в наше время. Отметим лишь превосходные крупномасштабные археологические карты Гнёздовского археологического комплекса и его окрестностей ( Ляв-данский , 1924. Табл. XXII–XXIII), а также Смоленского Поднепровья, верховьев Сожа и Каспли ( Ляўданскi , 1930. Карта), не имеющие прецедента в истории смоленской археологии. Кроме того, Лявданский издал коллекции предметов из дореволюционных курганных раскопок, в том числе В. И. Сизова, хранившиеся в Смоленском музее (Там же. С. 279–282; Ляўданскi , 1932. Табл. XVI–XXI), и объемные материалы уже покойного к тому времени С. М. Соколовского в Рославльском у. вместе с подробной археологической картой уезда ( Ляўданскi , 1932). Очевидно, он способствовал публикации отчета о раскопках Н. И. Савина в Дорогобужском и Eльнинском уездах ( Савiн , 1930), которые также упомянуты E. Н. Клетновой в Докладной записке. Не столь обширные, но очень важные обследования в Смоленском уезде (главным образом городищ) проводил в 1926–1929 гг. В. Р. Тарасенко ( Тара-сенка , 1930а; 1930б). В общем, даже по самому краткому обзору нетрудно заметить, что все эти исследования и публикации осуществлялись в соответствии с программой, изложенной E. Н. Клетновой в 1919 г., хотя и на гораздо более высоком научно-методическом уровне, которого сама Eкатерина Николаевна не достигла.

К сожалению для смоленской археологии, в 1927 г. А. Н. Лявданский, а в 1929 г. В. Р. Тарасенко переехали в Белоруссию (соответственно в Минск и Могилев) и свернули полевые исследования на Смоленщине. В результате смоленская археологическая школа, которую, несомненно, стремилась сформировать E. Н. Клетнова, в конце 1920-х гг. прекратила свое существование на 20 лет. Однако большой вклад Клетновой в создание необходимых условий для успешного и впечатляющего развития смоленской археологии в 1920-х гг. совершенно очевиден. Можно заключить, что в свете приведенных данных именно E. Н. Клетнова является своего рода связующим звеном между дореволюционным и послереволюционным этапами археологического изучения Смоленской губернии, а публикуемый документ следует рассматривать как вполне определенный рубеж, разделяющий эти два периода в истории археологических исследований на Смоленщине.

Приложение

Докладная записка E. Н. Клетновой

(ЦГАМ. ОХД до 1917 г. Ф. 376. Оп. 1. Д. 1766. Л. 34–36)

Документ публикуется в соответствии с современной орфографией и пунктуацией, но с сохранением особенностей авторского текста. Слова, сокращенные в подлиннике, кроме общепринятых сокращений, дополнены в квадратных скобках. Слова, добавленные при публикации, заключены в угловые скобки. Номера листов проставлены курсивом в круглых скобках в начале каждого листа.

( л. 34 ) В Совет Московского Археологического Института

Докладная Записка

На территории Смоленской губернии – наследницы «Земли Смоленской» – находится один из грандиознейших волоковых узлов древней Руси с многочисленными его разветвлениями, центром коих является Гнездовский могильник, находящийся в 12-и верстах от г. Смоленска. Эти древнейшие пути-дороги оставили по себе многочисленные памятники в виде курганов, городищ и обширных могильников. Но и помимо них <в губернии> встречается также немало памятников доисторической археологии в виде отдельных находок и целых стоянок.

Тем не менее Смоленская губ., обладающая таким ценным и обильным археологическим материалом, является не только мало исследованной, но, пожалуй, наименее исследованной из всех областей России. До сего времени, напр[имер], не составлена <археологическая карта> и даже не собран материал для археологической карты губернии, за исключением единственно Рославльского у., где в этом направлении работал С. М. Соколовский, но и здесь остается неизданным уже составленный и вполне им обработанный материал.

Что же касается археологических исследований и раскопок в губернии, то они также весьма незначительны и коснулись гл[авным] образ[ом] Гнездов-ского могильника; но и там, принимая ( л. 34 об. ) во внимание огромное количество курганов и городищ, исследования надо признать совершенно незначительными. Так, напр[имер], Западное и, по-видимому, древнейшее городище у р. Ольши и курганные группы <около него> остаются совершенно не затронутыми раскопками, так же точно, как и самый значительный курган с часовней, находящийся вблизи дер. Гнездово. В равной мере недостаточно исследовано городище, прорезанное железной дорогой, где во время прокладки пути был найден известный клад Великокняжеской Эпохи, и небольшие раскопки были также произведены в 1911 году Московск[им] Археологическ[им] Институтом.

Гнездовскому могильнику посвящено несколько заметок и отчетов по раскопкам: Кусцинского, Богуславского, Сергеева, Клетновой, помещенных частью в трудах Моск[овского] Арх[еологического] Общества, частью в «Смоленской

Рис. 1. Докладная записка Е. Н. Клетновой 1919 г. Первая страница (Л. 34)

Рис. 2. Докладная записка Е. Н. Клетновой 1919 г. Последняя страница (Л. 36)

Старине» и в Записках Московского] Археологического] Института. Но материалы по раскопкам слушателей Института в 1911 и 1912 гг. остались пока в рукописях. Однако самыми капитальными трудами являются исследование В. И. Сизова *) , а затем раскопки Сергеева в обработке Спицына **) , чем и исчерпываются все работы по Гнездову.

Eще незначительнее является вся сумма работ, касающаяся общей площади Смоленской губ.

Здесь прежде всего приходится отметить работу покойного Сизова в Ду-ховщинском у., особенно по р. Царевичу; работа крайне ценная, ( л. 35 ) но,

*

**

к несчастью, неизданная за смертью автора, почему этот важный материал остается недоступен для науки.

Далее, вышеупомянутый С. М. Соколовский предпринимал небольшие раскопки курганов в Рославльском у., но и этот материал опять-таки находится только лишь в рукописях, так же как и его описание весьма ценной им обработанной коллекции предметов по первобытной археологии.

В Смоленском] у. небольшие раскопки были произведены кн. М. К. Тени-шевой и И. Ф. Барщевским, а в Дорогобужском у. – слушат[елем] Арх[еологиче-ского] Института Н. И. Савиным. Но этот материал <также> не опубликован.

Затем, в части Юхновского у., прилегающей к Калужской губ., производил работы и издал их Н. И. Булычов.

По Вяземскому у. исследования 10-и могильников, одного городища и одной неолитической стоянки сделаны мною, отчет о чем издан при отчете Моск[овского] Археол[огического] Инстит[ута]. В Вяземском же уезде производил <работы> (но их можно назвать любительскими раскопками) генерал Тим-лер близ дер. Семеновская Семеновской волости.

Наконец, о длинных и удлиненных Смоленских курганах говорится в отчете Рериха и Спицына***).

Этим и заканчивается перечень всех имеющихся археологических работ и литературы по Смоленской губ.

Из этого перечня очевидно, что все вышеприведенные археологические исследования, лишь ( л. 35 об. ) за исключением работ Сизова и Булычова, определенно следовавших по направлениям древних волоковых путей, носят случайный, так сказать, спорадический характер.

Между тем в Смоленской губ. настоятельно необходимы самые широкие и планомерные археологические исследования, т. к. сосредоточие волоковых узлов и путей, при научном вскрытии их земельных архивов, может пролить свет на многие темные вопросы древнейшего периода русской истории и даже в значительной мере способствовать возможности отодвинуть его вглубь на несколько столетий, ибо помимо общеизвестного пути «из Варяг в Греки» через Гнездо-во – Смоленск пролегал еще и древнейший путь, м[ожет] б[ыть] самый древний из всех путей от Балтийского моря к Востоку – это путь « из Варяг в Хазары », пересекавший Днепр именно в Гнездове – Смоленске. Проследить его, хотя бы в пределах Смоленской губ., т. е. в северном направлении по уезду Поречскому и в южном по уездам Смоленскому и Рославльскому, было бы насущнейшей задачей археологии.

Далее, помимо этого пути, через Смоленск же шел путь из Южной Руси и из того же Балтийского Поморья, вверх по Днепру через Вязьму, первоначально в страны приволжские, в Камскую Болгарию, а позднее в княжества Рязанское и Владимиро-Суздальское и наконец – в Московское. Сюда же примыкали значительные пути к Новгороду-Великому и Пскову, а позднее – к княжеству Тверскому, не говоря уже о путях внутренних, ( л. 36 ) более мелких.

Полагая вышепоставленную задачу по регистрации, фиксированию, наконец вскрытию всех этих ценнейших земельных архивов столь же необходимой, как и важной для науки и принимая во внимание ежегодную, а в данное время еще более усиленную гибель распахиваемых, уничтожаемых, наконец даже специально ограбляемых археологических памятников, справедливо было бы, испросив на это надлежащие средства, взять всецело исполнение этой задачи, притом в самом широком объеме, Московскому Археологическому Институту, которому в таком случае будет принадлежать вся честь организации крупных, настоятельно необходимых археологических работ и несомненных при этом ценных археологических открытий.

Почетный Член Института

Eкатерина Николаевна Клетнова

Смоленск, 8-го Февраля

1919 г.

ЛИТEРАТУРА

АКР. Смоленская область. Ч. 1: Смоленск, Смоленский, Велижский, Глинковский, Демидовский, Духовщинский, Кардымовский, Краснинский, Монастырщинский, Руднянский, Ярцевский районы / Ред. Ю. А. Краснов. М.: ИА РАН, 1997. 296 с.

АКР. Тверская область. Ч. 2: Андреапольский, Бельский, Жарковский, Западнодвинский, Нелидовский, Оленинский, Ржевский, Торопецкий районы / В. С. Нефедов; ред. А. В. Кашкин, Г. Г. Король. М.: ИА РАН, 2007. 440 с.

Алексеев Л. В ., 1991. E. Н. Клетнова – один из первых смоленских археологов // Очерки истории русской и советской археологии / Отв. ред.: В. И. Гуляев, А. А. Формозов. М.: Наука. С. 121–136.

Журавлёва Л. С. , 2001. Eкатерина Клетнова. Смоленск. 40 с.

Клетнова Е. Н ., 1925. Великий гнездовский могильник // Niederlův sborník. Ročník IV. Praha:

Společnost československých praehistoriku. S. 309–322.

Лявданский А. Н ., 1924. Материалы для археологической карты Смоленской губернии // Труды Смоленских государственных музеев. Вып. 1. Смоленск. С. 127–184.

Ляўданскi А. Н ., 1930. Археолёгiчныя досьледы ў вадазборах рр. Сажа, Дняпра i Касплi ў Смален-скай губ. // Працы археолёгiчнай камiсii. Т. II. Менск. С. 286–288.

Ляўданскi А. Н ., 1932. Археолёгiчныя досьледы ў Смаленшчыне. Археолёгiчныя досьледы С. М. Сакалоўскага ў былым Рослаўскiм павеце // Працы сэкцыi археолёгii. Т. III. Менск. С. 5–67.

Пушкина Т. А ., 1998. Первые Гнёздовские клады: история открытия и состав // Историческая археология: Традиции и перспективы: К 80-летию со дня рожд. Д. А. Авдусина / Отв. ред. В. Л. Янин. М.: Памятники исторической мысли. С. 370–377.

Савiн Н. I ., 1930. Раскопкi курганоў у Дарагабускiм i Eльнiнскiм паветах Смаленскай губ. // Пра-цы археолёгiчнай камiсii. Т. II. Менск. С. 219–252.

Сергина Т. В ., 2008. Жизнь и деятельность E. Н. Клетновой в годы эмиграции (по материалам ГАРФ) // E. Н. Клетнова. Неизвестные страницы жизни и деятельности: Мат-лы Междунар. науч.-практ. конф. Вязьма: Изд-во ВФ ГОУ МГИУ. С. 130–165.

Сергина Т. В ., 2011. Роль E. Н. Клетновой в развитии смоленской археологии и краеведения первой четверти XX века // ТАС / Отв. ред. И. Н. Черных. Вып. 8. Т. II. Тверь: Триада. С. 38–43.

Сизов В. И ., 1902. Курганы Смоленской губернии. Вып. 1: Гнездовский могильник близ Смоленска. СПб.: Тип. Гл. упр. уделов. 136 с. (МАР; № 28).

Спицын А. А ., 1903. Удлиненные и длинные русские курганы // ЗОРСА РАО. Т. V. Вып. 1. СПб.:

Тип. И. Н. Скороходова. С. 196–202.

Спицын А. А ., 1905. Гнездовские курганы в раскопках С. И. Сергеева // Известия ИАК. Вып. 15. СПб.: Тип. Имп. Акад. наук. С. 6–70.

Спицын А. А ., 1906. Отчет о раскопках, произведенных в 1905 г. И. С. Абрамовым в Смоленской губернии // ЗОРСА РАО. Т. VIII. Вып. 1. СПб.: Тип. Имп. Акад. наук. С. 185–211.

Тарасенка В. Р ., 1930а. Археолёгiчныя абсьледваньi на Смаленшчыне ў 1929 г. // Працы архео-лёгiчнай камiсii. Т. II. Менск. С. 516–518.

Тарасенка В. Р ., 1930б. Археолёгiчныя досьледы гарадзiшч на Смаленшчыне ў 1926–1928 гг. // Працы археолёгiчнай камiсii. Т. II. Менск. С. 121–145.

Список литературы Первая программа археологического изучения Смоленской губернии

- АКР. Смоленская область. Ч. 1: Смоленск, Смоленский, Велижский, Глинковский, Демидовский, Духовщинский, Кардымовский, Краснинский, Монастырщинский, Руднянский, Ярцевский районы/Ред. Ю. А. Краснов. М.: ИА РАН, 1997. 296 с.

- АКР Тверская область. Ч. 2: Андреапольский, Бельский, Жарковский, Западнодвинский, Нелидовский, Оленинский, Ржевский, Торопецкий районы/В. С. Нефедов; ред. А. В. Кашкин, Г. Г. Король. М.: ИА РАН, 2007. 440 с.

- Алексеев Л. В., 1991. Е. Н. Клетнова -один из первых смоленских археологов//Очерки истории русской и советской археологии/Отв. ред.: В. И. Гуляев, А. А. Формозов. М.: Наука. С. 121-136.

- Журавлёва Л. С., 2001. Екатерина Клетнова. Смоленск. 40 с.

- Клетнова Е. Н., 1925. Великий гнездовский могильник//Niederlüv sbornik. Ročnik IV. Praha: Společnost československych praehistoriku. S. 309-322.

- Лявданский А. Н., 1924. Материалы для археологической карты Смоленской губернии//Труды Смоленских государственных музеев. Вып. 1. Смоленск. С. 127-184.

- Ляуданскi А. Н., 1930. Археолёгiчныя досьледы ÿ вадазборах рр. Сажа, Дняпра i Касплi ÿ Смаленскай губ.//Працы археолёгiчнай емiсiї. Т. II. Менск. С. 286-288.

- Ляуданскi А. Н., 1932. Археолёгiчныя досьледы ÿ Смаленшчыне. Археолёгiчныя досьледы С. М. Сакалоÿскага ÿ былым Рослаÿскiм павеце//Працы сэкцыi археолёгii. Т. III. Менск. С. 5-67.

- Пушкина Т. А., 1998. Первые Гнёздовские клады: история открытия и состав//Историческая археология: Традиции и перспективы: К 80-летию со дня рожд. Д. А. Авдусина/Отв. ред. В. Л. Янин. М.: Памятники исторической мысли. С. 370-377.

- Савiн Н. I., 1930. Раскопкi кургану у Дарагабускiм i Ельнiнскiм паветах Смаленскай губ.//Працы археолёгiчнай камiсii. Т. II. Менск. С. 219-252.

- Сергина Т. В., 2008. Жизнь и деятельность Е. Н. Клетновой в годы эмиграции (по материалам ГАРФ)//Е. Н. Клетнова. Неизвестные страницы жизни и деятельности: Мат-лы Междунар. науч.-практ. конф. Вязьма: Изд-во ВФ ГОУ МГИУ С. 130-165.

- Сергина Т. В., 2011. Роль Е. Н. Клетновой в развитии смоленской археологии и краеведения первой четверти XX века//ТАС/Отв. ред. И. Н. Черных. Вып. 8. Т. II. Тверь: Триада. С. 38-43.

- Сизов В. И., 1902. Курганы Смоленской губернии. Вып. 1: Гнездовский могильник близ Смоленска. СПб.: Тип. Гл. упр. уделов. 136 с. (МАР; № 28).

- Спицын А. А., 1903. Удлиненные и длинные русские курганы//ЗОРСА РАО. Т. V. Вып. 1. СПб.: Тип. И. Н. Скороходова. С. 196-202.

- Спицын А. А., 1905. Гнездовские курганы в раскопках С. И. Сергеева//Известия ИАК. Вып. 15. СПб.: Тип. Имп. Акад. наук. С. 6-70.

- Спицын А. А., 1906. Отчет о раскопках, произведенных в 1905 г. И. С. Абрамовым в Смоленской губернии//ЗОРСА РАО. Т. VIII. Вып. 1. СПб.: Тип. Имп. Акад. наук. С. 185-211.

- Тарасенка В. Р., 1930а. Археолёгiчныя абсьледваньi на Смаленшчыне ÿ 1929 г.//Працы археолёгiчнай камiсii. Т. II. Менск. С. 516-518.

- Тарасенка В. Р., 1930б. Археолёгiчныя досьледы гарадзiшч на Смаленшчыне ÿ 1926-1928 гг.//Працы археолёгiчнай камiсii. Т. II. Менск. С. 121-145.