Первичная злокачественная фиброзная гистиоцитома легкого

Автор: Самцов Е.Н., Рудык Т.Е., Васильев Н.В., Добродеев А.Ю., Крицкая Н.Г.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Случай из клинической практики

Статья в выпуске: 4 (28), 2008 года.

Бесплатный доступ

Представлено редкое клиническое наблюдение - первичная злокачественная фиброзная гистоцитома легких, трудности дифференциальной диагностики.

Злокачественная фиброзная гистоцитома легких

Короткий адрес: https://sciup.org/14054886

IDR: 14054886 | УДК: 616.24-006.6

Текст краткого сообщения Первичная злокачественная фиброзная гистиоцитома легкого

Вопросы диагностики и лечения злокачественных неэпителиальных опухолей легких по-прежнему остаются малоизученными, что объясняется крайней редкостью этой патологии. В общей структуре злокачественных опухолей легких мезенхимальные новообразования и гемобластозы составляют 2,8 % [1]. Наиболее часто из злокачественных неэпителиальных опухолей легких встречаются миогенные саркомы, ангиосаркомы, реже лимфомы, нейросаркомы. Случаи злокачественной фиброзной гистиоцитомы как первичного опухолевого поражения легких наблюдаются чрезвычайно редко и, по данным ряда авторов, составляют не более 0,01 % от всех легочных неоплазий [4–7].

Впервые злокачественную фиброзную гистиоцитому, локализованную в мягких тканях, как самостоятельную нозологическую единицу выделили O’Brien, Stout в 1964 г. [2]. Спустя полтора десятка лет была описана другая разновидность этой опухоли – злокачественная фиброзная гистиоцитома кости [3]. На сегодняшний день в доступной литературе описано уже более 10 случаев злокачественной фиброзной гистиоцитомы легкого с описанием рентгенологической симптоматики и морфологической верификацией процесса [4, 5]. Злокачественная фиброзная гистиоцитома легкого, как правило, представлена солитарным опухолевым узлом, обычно не более 50 мм в диаметре. Структура опухоли однородная, контуры четкие, край узла фестончатый. Клеточный состав опухоли многообразен и представлен фибробластоподобными, гистиоцитоподобными, липобластоподобными клетками, недифференцированными мезенхимальными и гигантскими многоядерными клетками типа Тутона и типа остеокластов, зачастую с выраженной фагоцитарной активностью, ксантомными клетками, а также клетками хронического и острого воспалительного ответа (лимфоциты, плазмоциты, гранулоциты) [3].

Описанный ниже случай первичной злокачественной фиброзной гистиоцитомы легкого интересен тем, что с самого начала опухоль развивалась как полостное тонкостенное образование, что потребовало дифференцированной диагностики с абсцессом легкого и кавернозным туберкулезом. В последующем приобрело черты злокачественной опухоли с обширным местным распространением и отдаленным метастазированием.

Больной Ш. 48 лет, находился на стационарном лечении в клинике НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН с 15.10.03 по 19.11.03 с диагнозом: злока-

Е.Н. САМЦОВ, Т.Е. РУДЫК, Н.В. ВАСИЛЬЕВ, А.Ю. ДОБРОДЕЕВ, Н.Г. КРИЦКАЯ

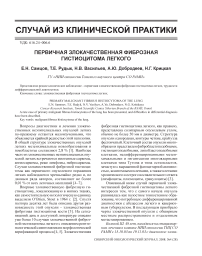

Рис. 1. Фрагмент прямой рентгенограммы легких. Слева в верхней доле определяется полость распада округлой формы с нечеткими наружными контурами

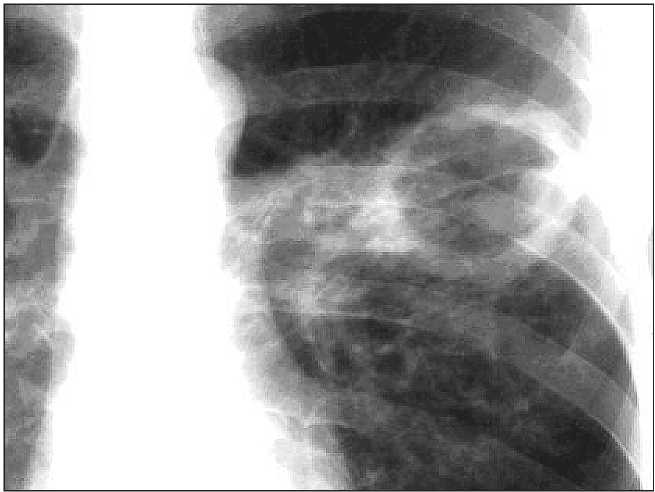

Рис. 2. Компьютерная томограмма легких. Слева в верхней доле определяется полость распада неправильной формы с нечеткими наружными контурами и инфильтрацией окружающей легочной ткани. Увеличенных лимфатических узлов в корне легкого и средостении не выявлено чественная опухоль верхней доли левого легкого. Состояние после пробной торакотомии от 16.09.03. Распад опухоли. Прогрессирование. Множественное метастатическое поражение скелета. Стадия IV (Т3N0М1). Гистологическое заключение: злокачественная фиброзная гистиоцитома легкого (№№ 13003–05 от 24.10.03.).

Из анамнеза выяснено, что начало заболевания связано с переохлаждением и подъемом температуры тела до 390 С. При рентгенологическом и компьютерно-томографическом исследовании по месту жительства от 14.07.03 в верхней доле левого легкого выявлена тонкостенная полость распада до 35 мм в диаметре с нечеткими наружными и ровными внутренними контурами. В полости распада определяется небольшой горизонтальный уровень жидкости. Окружающая легочная ткань инфильтрирована. Увеличенных лимфатических узлов в корне легкого и средостении не отмечено (рис. 1, 2).

Пациенту был установлен диагноз: абсцесс верхней доли левого легкого – и проведен курс стационарной антибактериальной терапии по месту жительства. После проведенного лечения положительной динамики не получено, и пациент был направлен в областной противотуберкулезный диспансер с подозрением на кавернозный туберкулез легких.

После курса специфической терапии какого-либо клинико-рентгенологического эффекта получено не было, и 16.09.03 выполнена торакотомия, при ревизии выявлена опухоль, инфильтрирующая элементы средостения. Процесс был признан иноперабельным и для дальнейшего обследования и лечения пациент был направлен в НИИ онкологии г. Томска.

При дообследовании в НИИ онкологии были выявлены множественные участки метастатического поражения костной ткани.

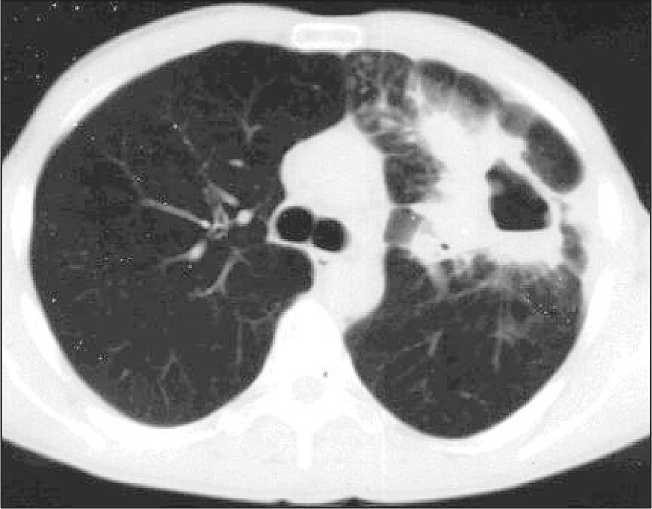

Рис. 3. Микрофото. В толще грубоволокнистой соединительной ткани с участками отека и гиалиноза располагаются множественные опухолевые элементы вариабельного клеточного состава: веретенообразные фибробластоподобные клетки, округлые и полигональные одно-, двух-, многоядерные гистоподобные клетки. Окраска гематоксилином и эозином, х250

ПЕРВИЧНАЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННАЯ ФИБРОЗНАЯ ГИСТИОЦИТОМА ЛЕГКОГО

При гистологическом исследовании материала, взятого во время оперативного вмешательства, выявлено, что опухоль сформирована клетками двух типов: веретенообразной формы, образующими пучки, и резко полиморфными клетками, выявляется много митозов и мелких очагов некроза (рис. 3). При выполнении иммуногистохимического исследования выявлена экспрессия в опухолевых клетках к Vimentin, CD68, Desmin, Collagen IV, что соответствовало злокачественной фиброзной гистиоцитоме легкого.

Учитывая местную распространенность и диссеминацию процесса, пациент выписан под наблюдение онколога по месту жительства, рекомендовано проведение симптоматической терапии.

Данное наблюдение свидетельствует о том, что диагностика первичной злокачественной фиброзной гистиоцитомы легкого на основе рентгенологического и компьютернотомографического исследования не всегда возможна и при наличии полости распада предусматривает дифференциальную диагностику с абсцессом и кавернозным туберкулезом. В связи с этим по отношению к полостным образованиям легкого, имеющим тенденцию к увеличению размеров на фоне проводимого консервативного лечения, целесообразно применять активную хирургическую тактику на более раннем этапе их развития.