Первичная злокачественная опухоль сердца

Автор: Добродеев А.Ю., Афанасьев С.Г., Тузиков С.А., Завьялов А.А., Завьялова М.В., Перельмутер В.М., Крицкая Н.Г., Вторушин С.В.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Случай из клинической практики

Статья в выпуске: 1 (25), 2008 года.

Бесплатный доступ

Представлено редкое клиническое наблюдение первичной злокачественной опухоли сердца (гистотип - лейомиосаркома) с обширным метастатическим поражением паренхимы легких. Случай представляет интерес в связи с трудностью прижизненной диагностики, интерпретации клинической картины и результатов инструментальных методов обследования.

Первичная лейомиосаркома сердца

Короткий адрес: https://sciup.org/14054835

IDR: 14054835 | УДК: 616.12-006.363.04

Текст научной статьи Первичная злокачественная опухоль сердца

Новообразования сердца относятся к малоизученной области клинической онкологии, что обусловлено крайней редкостью представленной патологии, отсутствием патогномоничных симптомов, значительным разнообразием клинических проявлений и сложностью диагностики. Метастатические поражения сердца диагностируются в 20–40 раз чаще. В большинстве случаев наблюдаются метастазы в сердце при раке легкого, лимфомах, лейкозах, раке молочной железы, меланоме. Первичные опухоли сердца (ПОС) встречаются, по данным различных авторов, с частотой от 17 до 500 на 1 млн патологоанатомических исследований, причем 75–80 % случаев приходится на доброкачественные новообразования [2, 4, 5]. Однако в последние годы отмечается увеличение числа пациентов как с доброкачественными, так и со злокачественными опухолями сердца, что в первую очередь может быть связано с широким внедрением в клиническую практику высокотехнологичных методов диагностики

-

[6] . Из доброкачественных новообразований сердца, помимо наиболее часто встречающейся миксомы, выделяют группу немиксоматозных опухолей, к которым относят рабдомиому, фиброму, липому, тератому и др. Среди первичных злокачественных опухолей преобладают ангиосаркомы, фибросаркомы, рабдомиосаркомы, реже встречаются злокачественные фиброзные гистиоцитомы, лейомиосаркомы, липосаркомы, злокачественные миксомы. Чаще поражаются правые отделы сердца [3, 7].

Возможности лечения больных с ПОС ограничены, однако при доброкачественных новообразованиях своевременное хирургическое вмешательство, как правило, приводит к выздоровлению. При злокачественных ПОС прогноз крайне неблагоприятный, в большинстве случаев лечение ограничивается лучевой терапией и химиотерапией, а также борьбой с осложнениями [1]. Наибольшим опытом располагают канадские хирурги, которые в период с 1956 по 1996 г. наблюдали 71 больного с ПОС

-

[8] . Полная резекция опухоли была произведена 50 (88 %) из 57 больных с доброкачественным процессом и лишь 5 (36 %) из 14 больных со злокачественным новообразованием. Все прооперированные больные со злокачественной опухолью умерли в различные сроки после операции, более того, из 14 больных с данным заболеванием к концу исследования остались в живых только 2.

О трудностях прижизненной диагностики, интерпретации клинической картины и результатов инструментальных методов обследования у больных с первичными злокачественными новообразованиями сердца свидетельствует следующее клиническое наблюдение.

Больной М., 68 лет, история болезни № 131903, находился на стационарном лечении в торако-абдоминальном отделении ГУ «НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН» с 28.11.05 по 15.12.05.

Анамнез заболевания: больным себя считал с октября 2005 г., когда появилось выраженное гемопноэ. В связи с этим находился на стационарном лечении в пульмонологическом отделении городской больницы № 3. При обследовании установлен диагноз: Интерстициальная легочная болезнь (неуточненная). Осложнение: Кровохарканье. Постгеморрагическая анемия средней степени тяжести. Соп. патология: Гипертоническая болезнь III ст., III ст., IV степень риска. Консультирован фтизиатром (23.11.05): данных за туберкулез нет. Был направлен в ГУ «НИИ онкологии» для дообследования, возможной морфологической верификации патологии легких путем торакоскопии, биопсии.

Профессиональный анамнез: скульптор, длительный контакт с пылью (гранит, мрамор и т.д.).

При поступлении предъявлял жалобы на обильное кровохарканье. Объективно: общее состояние относительно удовлетворительное. Кожа, слизистые – нормальной окраски. В подмышечной области слева определяются плотно-эластичные, безболезненные, подвижные лимфоузлы до 0,8 см. Периферических отеков и варикозно расширенных вен нижних конечностей нет. Грудная клетка симметричная. Дыхание везикулярное, в нижних отделах – с жестким оттенком, хрипов нет. Перкуторный звук с коробочным оттенком, размеры сердца в пределах нормы. Частота дыхания – 16–18. Проба Штанге – 1 мин. Тоны сердца ясные, ритм правильный. Пульс 81 в 1 мин. АД 130/80 мм рт. ст. Со стороны органов брюшной полости – без особенностей.

За время госпитализации проведено обследование:

-

1) лабораторно при поступлении: анемия средней степени тяжести, легкая гиперкоагуляция. ЭКГ – ритм синусовый, ЧСС 72 в 1’, ЭОС не отклонена, полная блокада ПНПГ;

-

2) рентгенография ОГК (30.11.05): интерстициальное поражение легких с обеих сторон. Лимфоаденопатия средостения. Жидкость в перикарде;

-

3) УЗИ органов брюшной полости и грудной клетки (1.12.05): диффузные изменения печени. Хр. холангиохолецистит. Перикардит (прослойка жидкости – 24 мм). Двусторонний плеврит (прослойка жидкости до 12 мм);

-

4) ФБС (1.12.05): кровотечение из невы-явленного очага. Двусторонний атрофический эндобронхит;

-

5) при цитологическом исследовании мокроты на фоне выраженного воспаления выявлены клетки многослойного плоского эпителия;

-

6) сцинтиграфия легких (6.12.05): сцинтиграфические признаки ТЭЛА левого легкого;

-

7) УЗИ сердца (8.12.05): размеры полостей и толщина стенок левого желудочка в пределах нормы. Уплотнены стенки аорты. Пролапс митрального клапана I степени с регургитацией 0–I степени. Остальные клапаны без изменений. Гипокинез передне-бокового сегмента. Незначительно повышено систолическое давление в правом желудочке. Глобальная сократительная способность не снижена. Диастолическая функция не нарушена. В полости перикарда 140 мл жидкости. В плевральной полости слева 170 мл жидкости;

-

8) КТ органов грудной клетки (9.12.05): Интерстициальное заболевание легких. Косвенные признаки хронической ТЭЛА. Лимфоаденопатия средостения. Двусторонний плеврит, перикардит. Нарушение кровообращения по легочноартериальному типу (ЛАГ II–III ст.);

-

9) УЗИ сосудов нижних конечностей (12.12.05): УЗИ-признаки тромбоза н/3 поверх-

- ностной бедренной вены справа (посттромбофлебитическая болезнь).

Были проведены консультации смежных специалистов: невролога (9.12.05): последствия ОНМК в СМА (2004) в виде рефлекторного левостороннего гемипареза; кардиолога (7.12.05): ТЭЛА мелких и средних ветвей легочной артерии? ИБС: стенокардия напряжения, ФК I–II. НК II А. Гипертоническая болезнь III ст., III ст., IV степень риска. Рекомендовано провести дифференциальную диагностику с туберкулезом и профессиональными заболеваниями, при исключении последних – обследование в условиях кардиологического стационара.

С учетом анемии больному проводились неоднократные переливания эритроцитарной массы, плазмы, продолжалась гемостатическая, антибактериальная и противовоспалительная терапия, бронхолитики, препараты железа, общеукрепляющая терапия. Однако выраженного эффекта от проводимого лечения не наблюдалось, у больного сохранялось кровохарканье, по лабораторным данным – анемия, легкая гиперкоагуляция.

За время госпитализации состояние больного оставалось стабильным. Однако 15.12.05, в 5.00 при попытке встать с постели больной упал, потерял сознание. На момент осмотра дежурным реаниматологом: состояние крайней степени тяжести, в сознании, дезориентирован, психомоторное возбуждение. Кожные покровы бледные, холодный липкий пот. Дыхание самостоятельное, ЧД 26 в 1 мин. Больной был доставлен в реанимационное отделение, где был переведен на ИВЛ, при этом отмечалась нестабильность гемодинамики – АД до 40/0 мм рт. ст. При ЭКГ-контроле: признаки субэндокардиальной ишемии. Несмотря на проводимое лечение в 05.40 произошла остановка сердечной деятельности. Реанимационные мероприятия оказались неэффективны. В 06.20 зафиксирована биологическая смерть.

На аутопсию направлен с диагнозом:

Основной окончательный клинический комбинированный диагноз:

Конкурирующие заболевания:

-

1. Идиопатический фиброзирующий альвеолит.

-

2. Посттромбофлебитическая болезнь вен

нижних конечностей (тромбоз н/3 поверхностной бедренной вены справа).

Осложнения: Хроническая рецидивирующая тромбоэмболия мелких и средних ветвей легочной артерии. Гемопноэ. Постгеморрагическая анемия средней степени тяжести. Полисерозит. Острая сердечно-легочная недостаточность. Отек легких. Отек головного мозга. Состояние после сердечно-легочной реанимации.

Соп. патология: ИБС: стенокардия напряжения, ФК I–II. НК IIА. Гипертоническая болезнь III ст., III ст., IV степень риска. Последствия ОНМК в СМА (2004) в виде рефлекторного левостороннего гемипареза. Хр. холангиохолецистит, ст. ремиссии.

Причина смерти: Острая сердечно-легочная недостаточность.

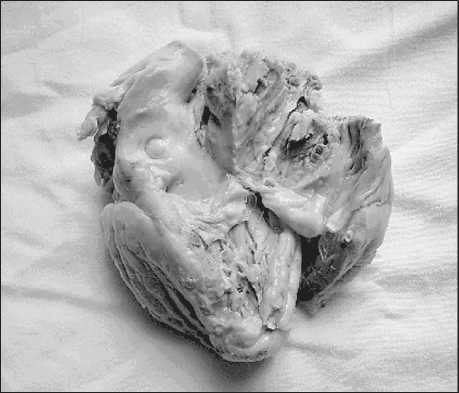

На аутопсии были обнаружены следующие изменения. Сердце массой 555 г. В полости перикарда содержалось 530 мл жидкой темнокрасной крови и 270 г сгустков. Со стороны эпикарда в правом предсердии определялся дефект стенки размером 1,5х2 см, с бугристыми рыхлыми краями беловато-сероватого цвета. По периферии дефекта выявлялись бугристые образования. Со стороны эндокарда, в полости правого предсердия в проекции вышеописанного дефекта определялось округлое бугристое образование, размером 4х5 см, выстоящее в просвет предсердия на 2,5 см. Опухоль на разрезе была представлена пестрой тканью желтовато-серо-красного цвета, с чередующимися участками плотной и рыхлой консистенции (рис. 1). Данная ткань распространялась на все слои сердца, с распадом в зоне дефекта. Толщина миокарда левого желудочка составляла 15 мм, правого – 4 мм. Вне описанного патологического образования миокард был однородным, темно-красного цвета, волокнистого строения. На интиме коронарных артерий определялись желтоватые бляшки IV типа, выступающие над поверхностью, со степенью распространенности 30 %, стенозированием 40 %.

Субплеврально по всей поверхности обоих легких располагались округлые узелки, размером от 0,1 до 1 см, плотной консистенции, выступающие над поверхностью органа. На всем протяжении в легочной ткани участки тестоватой консистенции чередовались с

Рис. 1. Опухоль правого предсердия плотными узелками размером от 3 мм до 1 см. На разрезе эти образования были представлены темно-коричневой тканью с очагами беловатого цвета. В просвете ветвей легочной артерии определялась жидкая кровь.

Кожа нижних конечностей макроскопически не была изменена, конечности были равными по объему. В просвете глубоких и поверхностных вен нижних конечностей, в том числе и в н/3 поверхностной бедренной вены справа – жидкая кровь.

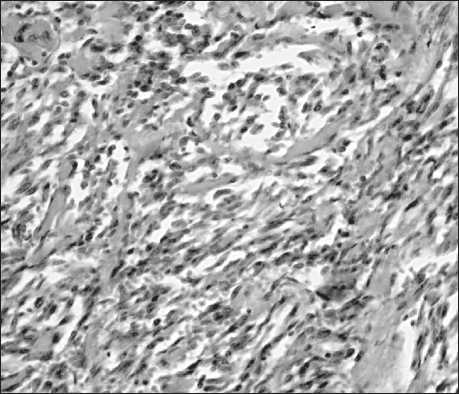

При гистологическом исследовании в препаратах из макроскопически определяющегося образования правого предсердия выявлялось разрастание опухолевой ткани, распространяющееся на всю толщу миокарда, с прорастанием эндо- и эпикарда. Опухоль была представлена беспорядочно расположенными полиморфными клетками. Большинство клеток имело веретенообразную форму с крупными темными ядрами, встречались митозы (рис. 2). Выявлялись обширные участки некроза опухолевой ткани и крупные кровоизлияния. В участках прорастания эндокарда определялись тромботические наложения, представленные нитями фибрина и гемолизированными эритроцитами. Прорастая эпикард, опухоль разрасталась в жировой клетчатке. На остальном протяжении в ткани миокарда отмечался умеренно выраженный отек стромы, полнокровные сосуды, гипертрофия и липофусциноз кардиомиоцитов.

В препаратах из ткани легких в просветах артерий определялось скопление полиморфных клеток. В препаратах из макроскопически определяющихся узлов выявлялось разрастание опухолевой ткани, состоящей из полиморфных преимущественно веретенообразных клеток, с многочисленными кровоизлияниями.

Иммуногистохимическое исследование препаратов из образования правого предсердия выявило экспрессию Vimentinе, Collagen IV, SMA и отсутствие экспрессии Myf-4 и Desmin. Гистологическое строение и иммунофенотип опухоли соответствовали лейомиосаркоме.

На основании проведенного исследования был сформулирован следующий патологоанатомический диагноз:

Основное заболевание: Лейомиосаркома правого предсердия, с множественными метастазами в легкие, G2, IV стадия.

Осложнения: Гемопноэ (по клиническим данным). Постгеморрагическая анемия средней степени тяжести (по клинико-лабораторным данным). Некроз опухоли с разрывом стенки правого предсердия. Гемоперикард. Тампонада сердца. Отек легких. Двусторонний гидроторакс. Состояние после сердечно-легочной реанимации от 15.12.05.

Соп. заболевания: Состояние после ОНМК (2004): киста в области надкраевой извилины нижней теменной дольки справа. Атеросклероз

Рис. 2. Лейомиосаркома правого предсердия. Окраска гематоксилином и эозином (×200)

артерий основания головного мозга IV типа, со степенью распространенности 50 %, стенозирование 40 %. Гипертоническая болезнь (ар-териологломерулогиалиноз почек, гипертрофия левого желудочка 1,5 см), III ст., риск IV. Хронический бронхит вне обострения. Атеросклероз аорты V тип, со степенью распространенности 30 %. Атеросклероз коронарных артерий IV типа, со степенью распространенности 30 %, стенозирование 40 %. Хронический холецистит вне обострения.

Причиной смерти явилась тампонада сердца.

Идиопатический фиброзирующий альвеолит и пневмокониоз, о которых высказывалось предположение в клинике, не нашли своего морфологического подтверждения. Наблюдавшаяся в клинике картина объясняется многочисленными метастазами лейомиосаркомы с распространенным поражением легких. Не нашла морфологического подтверждения и посттромбофлебитическая болезнь: кожа нижних конечностей была не изменена, в просвете глубоких и поверхностных вен выявлялась жидкая кровь. При гистологическом исследовании – стенка вен имела обычное строение.

Представленное клиническое наблюдение представляет интерес в связи с редкостью патологии и трудностью своевременной прижизненной диагностики.