Первичное шунтирование при поражении артерий бедренно-подколенно-берцового сегмента у пациентов с критической ишемией нижних конечностей в эру эндоваскулярной хирургии

Автор: Буров А.Ю., Лысенко Е.Р., Грязнов О.Г., Гуляева Е.В., Абасов Р.Б., Князева К.А., Малютина Е.Д., Ислямов Э.Р.

Журнал: Клиническая практика @clinpractice

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 3 т.16, 2025 года.

Бесплатный доступ

Обоснование. У большинства пациентов с критической ишемией нижних конечностей выявляется «многоэтажное» атеросклеротическое поражение артерий бедренно-подколенно-берцового сегмента. Оптимальный метод реваскуляризации у данной когорты пациентов на сегодняшний день не определён. Цель — оценить эффективность выполнения первичного аутовенозного берцового шунтирования при поражении артерий бедренно-подколенно-берцового сегмента у пациентов с критической ишемией нижних конечностей. Методы. Проанализированы результаты первичных берцовых аутовенозных шунтирований, выполненных 112 пациентам в ФГБУ ФКЦ ВМТ ФМБА России в период с 2010 по 2021 год, из них 25 (22,3%) человек имели III стадию хронической артериальной недостаточности нижних конечностей, 87 (77,7%) — IV стадию по классификации Фонтейна–Покровского. Распределение по атеросклеротическому поражению артерий нижних конечностей с учётом классификации TASC II было следующим: тип C — у 9 (8,0%), тип D — у 103 (92,0%). Результаты. В течение 30-дневного срока у 4 (3,6%) пациентов были выявлены неблагоприятные сердечно-сосудистые события, в 3 (2,7%) случаях выполнена ранняя высокая ампутация. Периоперационная смертность — 2,7% (n=3). Через 1, 3 и 5 лет первичная проходимость берцовых аутовенозных шунтирований составила 91%, 76% и 67%, в то время как вторичная проходимость — 93%, 80% и 71%; показатель сохранения конечности — 98%, 86% и 81,5%; общая выживаемость пациентов — 88,5%, 81% и 70% соответственно. Заключение. Первичные берцовые аутовенозные шунтирования являются эффективным и безопасным методом хирургического лечения атеросклеротического поражения артерий бедренно-подколенно-берцового сегмента у пациентов с критической ишемией нижних конечностей. Открытые хирургические операции в эру эндоваскулярной хирургии могут быть использованы в качестве первой линии терапии с сопоставимыми непосредственными и отдалёнными результатами.

Критическая ишемия нижних конечностей, бедренно-подколенно-берцовый артериальный сегмент, берцовое аутовенозное шунтирование

Короткий адрес: https://sciup.org/143184978

IDR: 143184978 | DOI: 10.17816/clinpract690296

Текст научной статьи Первичное шунтирование при поражении артерий бедренно-подколенно-берцового сегмента у пациентов с критической ишемией нижних конечностей в эру эндоваскулярной хирургии

Submitted 11.09.2025 Accepted 14.09.2025 Published online 06.10.2025

таций конечностей по поводу критической ишемии нижних конечностей, что значительно уменьшает продолжительность жизни у данной когорты пациентов [5]: общий уровень смертности составил 15% через 1 год, 24% через 2 года и 43% через 5 лет [6]. По данным многих авторов, критическая ишемия нижних конечностей ассоциирована с развитием сердечно-сосудистых событий, в том числе в течение 30 дней после выполнения реваскуляризации [7–9]. Неоспоримо, что основным методом лечения пациентов с критической ишемией нижних конечностей является реваскуляризация нижних конечностей [10]. У большинства таких пациентов выявляется «многоэтажное» атеросклеротическое поражение артерий бедренно-подколенно-берцового сегмента [11], именно поэтому вопрос выбора реконструктивных вмешательств на сегодняшний день остаётся актуальным и дискутабельным.

Цель — оценить эффективность выполнения первичных берцовых аутовенозных шунтирований у пациентов с критической ишемией нижних конечностей в условиях ФГБУ «Федеральный клинический центр высоких медицинских технологий» Федерального медико-биологического агентства (ФГБУ ФКЦ ВМТ ФМБА России) и оценить их эффективность.

МЕТОДЫ

Дизайн исследования

Одноцентровое нерандомизированное ретроспективное исследование.

Критерии соответствия

Критерии включения: наличие критической ишемии нижних конечностей (боли покоя или трофические дефекты голени и стопы); «многоэтажное» атеросклеротическое поражение бедренно-подколенно-берцового артериального сегмента; отсутствие ранее выполненных операций на ипсилатеральной конечности; наличие пригодной для шунтирования большой подкожной вены.

Критерии невключения: перемежающаяся хромота нижних конечностей; изолированные поражения артерий голени; отсутствие хотя бы одной проходимой тибиальной артерии для формирования дистального анастомоза; наличие обширного трофического дефекта в зоне формирования предполагаемого анастомоза.

Условия проведения

Исследование выполнено в отделении сосудистой хирургии Центра сердечно-сосудистой и эндоваскулярной хирургии ФГБУ ФКЦ ВМТ ФМБА России.

Продолжительность исследования

Исследование проводилось в течение 12 лет (в период с января 2010 по декабрь 2021 года).

Описание медицинского вмешательства

В предоперационном периоде всем пациентам проводили измерение лодыжечно-плечевого индекса, стратификацию по шкале тяжести морфологического поражения тканей стопы, перфузии нижних конечностей, тяжести инфекционного процесса (Wound, Ischemia, foot Infection, Wifi, 2014) с последующим определением клинической стадии риска высокой ампутации, а также ультразву- ковое исследование артерий и вен (для оценки возможности использования большой подкожной вены в качестве кондуита) и контрастную визуализацию артерий (ангиография / мультиспиральная компьютерная томография сосудов, МСКТ-АГ) нижних конечностей. Далее выполняли модификацию факторов риска, назначение или коррекцию антигипертензивной терапии, инсулинотерапии, приёма статинов, антиагрегантов и антикоагулянтов.

Все оперативные вмешательства проводили под эндотрахеальным наркозом. В 100% случаев проксимальный анастомоз аутовенозного шунта формировали из общей бедренной артерии, в то время как в качестве шунтируемой артерии выбирали любую проходимую тибиальную артерию с лучшим оттоком. Подавляющее большинство операций выполнено по методике in situ , но также в качестве кондуита были использованы составные и реверсированные аутовены (характеристика всех берцовых аутовенозных шунтирований представлена в табл. 1).

Статистический анализ

Статистический анализ и обработку данных проводили в программе Statistica v.10.0, StatSoft Inc. (США) с использованием параметрических (по t-критерию Стьюдента) и непараметрических (анализ выживаемости Каплана–Майера ) методов. Статистическая значимость определялась как p <0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Объекты (участники) исследования

Выполнено 112 первичных берцовых аутовенозных шунтирований у 94 (83,9%) пациентов мужского и 18 (16,1%) пациентов женского пола. Средний возраст больных составил 66,3±9,1 года (от 44 до 90 лет). Хроническая артериальная недостаточность нижних конечностей III стадии по классификации Фонтейна–Покровского была у 25 (22,3%) пациентов, IV стадии — у 87 (77,7%).

Таблица 1

Виды берцовых шунтирований

|

Вид шунтирования |

Аутовенозный кондуит, n (%) |

||

|

in situ |

реверсированный |

составной |

|

|

Бедренно-переднеберцовое |

22 (19,6) |

2 (1,8) |

0 (0,0) |

|

Бедренно-малоберцовое |

34 (30,3) |

7 (6,3) |

2 (1,8) |

|

Бедренно-заднеберцовое |

34 (30,3) |

3 (2,7) |

3 (2,7) |

|

Бедренно-тибиоперонеальное |

5 (4,5) |

0 (0,0) |

0 (0,0) |

Средний показатель лодыжечно-плечевого индекса до оперативного вмешательства составил 0,15±0,08.

Стратификация пациентов по шкале Wifi (2014) с определением клинической стадии риска высокой ампутации представлена в табл. 2. Распределение больных по атеросклеротическому поражению артерий нижних конечностей по классификации TASC II было следующим: тип C имели 9 (8,0%) человек, тип D — 103 (92,0%). Все пациенты, включённые в исследование, имели ряд сопутствующих заболеваний и перенесённых оперативных вмешательств (табл. 3).

Основные результаты исследования

В рамках данного научного исследования нами были прослежены и проанализированы непосред- ственные (30-дневные) и отдалённые (5-летние) результаты берцовых аутовенозных шунтирований.

В 7 (5,9%) случаях из первично отобранных 119 пациентов на шунтирующие операции было принято решение выполнить гибридное вмешательство в связи с технической неудачей (конверсия). Эти больные были исключены из дальнейшего анализа. Средний показатель лодыжечно-плечевого индекса после оперативного вмешательства составил 0,94±0,16. В течение 30-дневного срока у 4 (3,6%) прооперированных пациентов были выявлены неблагоприятные сердечно-сосудистые события (три острых инфаркта миокарда и одно острое нарушение мозгового кровообращения, в 3 (2,7%) случаях выполнена ранняя высокая ампутация. Периоперационная смертность со-

Таблица 2

Стратификация пациентов по шкале Wifi с определением клинической стадии риска высокой ампутации

|

Клиническая стадия |

Диапазон показателей по Wifi |

n (%) |

|

|

II (низкий риск) |

0-2-0 |

5 (4,4) |

25 (22,3) |

|

0-3-0 |

20 (17,9) |

||

|

III (средний риск) |

1-2-0 |

6 (5,4) |

70 (62,5) |

|

1-2-1 |

8 (7,1) |

||

|

1-3-0 |

19 (17,0) |

||

|

1-3-1 |

28 (25,0) |

||

|

2-2-0 |

9 (8,0) |

||

|

IV (высокий риск) |

2-2-2 |

2 (1,7) |

17 (15,2) |

|

2-3-1 |

3 (2,7) |

||

|

2-3-2 |

3 (2,7) |

||

|

3-3-0 |

3 (2,7) |

||

|

3-3-1 |

3 (2,7) |

||

|

3-3-2 |

3 (2,7) |

||

Таблица 3

Коморбидная патология у пациентов с критической ишемией нижних конечностей

|

Патология |

n (%) |

|

Артериальная гипертензия |

105 (93,8) |

|

Ишемическая болезнь сердца |

60 (53,6) |

|

Реваскуляризация миокарда |

18 (16,1) |

|

Фибрилляция предсердий |

13 (11,6) |

|

Перенесённое острое нарушение мозгового кровообращения |

18 (16,1) |

|

Каротидная реваскуляризация |

14 (12,5) |

|

Сахарный диабет |

31 (27,7) |

|

Хроническая болезнь почек III–V стадии |

18 (16,1) |

|

Хроническая обструктивная болезнь лёгких |

10 (8,9) |

|

Реваскуляризация контралатеральной конечности |

26 (23,2) |

^▼▲▼▲▼▲T FAW

ставила 2,7% (3 пациента), причинами которой стали вышеописанные острые инфаркты миокарда (2; 1,8%) и острое нарушение мозгового кровообращения (1; 0,9%). Местные осложнения в области послеоперационных ран были выявлены у 11 (9,8%) пациентов.

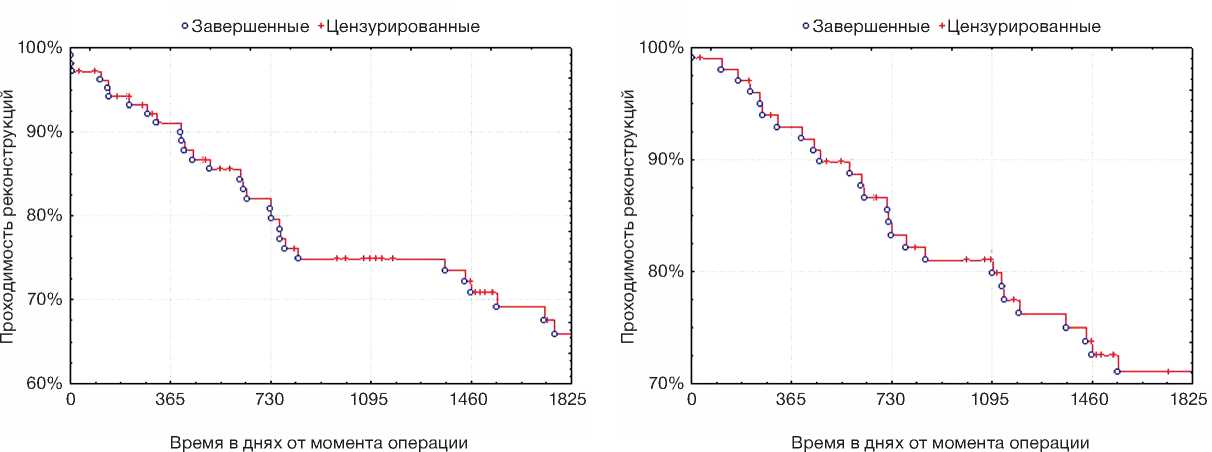

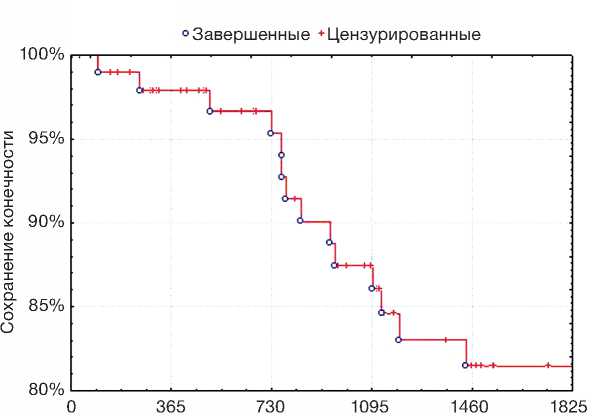

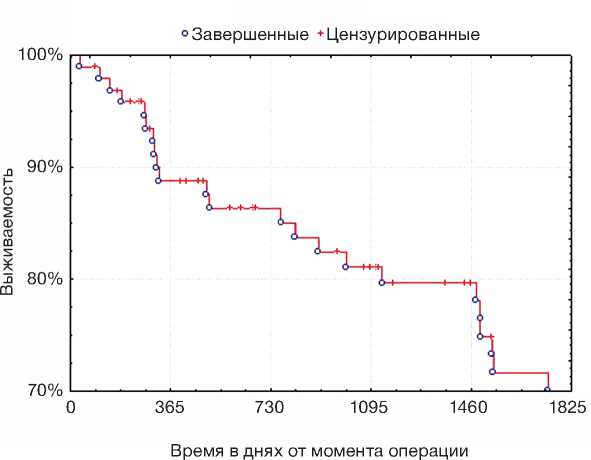

Отдалённые результаты включали в себя первичную и вторичную проходимость, сохранение конечности и общую выживаемость. Первичная проходимость берцовых аутовенозных шунтирований составила 91%, 76% и 67% через 1, 3 года и 5 лет (p <0,05), вторичная проходимость операций — 93%, 80% и 71% соответственно (p <0,05) (рис. 1, 2). Показатель сохранения конечности у больных составил 98%, 86% и 81,5% через 1, 3 года и 5 лет (p <0,05) (рис. 3), общая выживаемость пациентов — 88,5%, 81% и 70% соответственно (p <0,05) (рис. 4).

ОБСУЖДЕНИЕ

За последние 10 лет различными международными и российскими научными сообществами было издано более 20 консенсусных документов, затрагивающих проблемы лечения критической ишемии у пациентов с атеросклеротическим поражением артерий нижних конечностей. Успеш- но выполненная артериальная реконструктивная операция приводит не только к сохранению конечности и улучшению качества жизни, но и к спасению жизни пациента.

Оптимальная тактика хирургического лечения пациентов с критической ишемией нижних конечностей при многоуровневых протяжённых поражениях артерий нижних конечностей до сих пор остаётся предметом многих исследований, в том числе международных рандомизированных многоцентровых (BEST-CLI, BASIL-2) [12, 13]. В послед-

Рис. 2. Отдалённые результаты: вторичная проходимость.

Рис. 1. Отдалённые результаты: первичная проходимость.

Время в днях от момента операции

Рис. 4. Отдалённые результаты: выживаемость.

Рис. 3. Отдалённые результаты: сохранение конечности.

ние годы частота выполнения эндоваскулярных вмешательств в качестве стратегии реваскуляризации первой линии значительно возросла [14, 15]. Несмотря на эту тенденцию, результаты нашего исследования представляют убедительные данные за использование тактики «bypass first» (первичное шунтирование) при поражении артерий бедренно-подколенно-берцового сегмента у пациентов с критической ишемией нижних конечностей. Оценка значимости стратегии реваскуляризации нижних конечностей у таких пациентов проводится, как правило, по непосредственным (периоперационным) и отдалённым результатам реконструктивных вмешательств. При наличии ряда технических возможностей (пригодная большая подкожная вена для шунтирования, проходимая тибиальная артерия для формирования дистального анастомоза, отсутствие обширного трофического дефекта в зоне формирования предполагаемого анастомоза на голени) практически у всех пациентов после бедренно-берцового аутовенозного шунтирования удаётся достичь положительного результата в ранние сроки наблюдения.

Периоперационные осложнения в нашем исследовании показали минимальные значения 30-дневных смертности (2,7%), высокой ампутации (2,7%) и неблагоприятных сердечно-сосудистых событий (3,6%). Эти данные сопоставимы с данными мировых исследований и свидетельствуют о высокой безопасности бедренно-берцовых шунтирующих операций у больных с критической ишемией нижних конечностей. Так, в исследовании BEST-CLI [12] в когорте пациентов с пригодной для шунтирования большой подкожной веной между группами открытого и эндоваскулярного лечения не было никаких существенных различий через 30 дней в частоте основных неблагоприятных сердечно-сосудистых событий (4,6% и 3,2% соответственно) и периоперационной смерти (1,7% и 1,3% соответственно). В известном регистре Finnvasc 30-дневная смертность составила 3,1%, а 30-дневная высокая ампутация — 6,3% [16].

Высокий уровень показателей сохранения конечности и общей выживаемости, которые были проанализированы в нашем исследовании в отдалённом периоде, также соответствуют данным мировых исследований, опубликованных в последние несколько лет. Так, в исследовании BASIL-2 показатель сохранения конечности в группе аутовенозных шунтирований был 80% через 5 лет, однако стоит учитывать, что больше половины пациентов умерло в течение этого срока после рандомизации [13]. Среди 38 470 пациентов c критической ишемией нижних конечностей, которым были выполнены инфраингвинальные шунтирующие или эндоваскулярные вмешательства, оценка 30-дневной выживаемости составила 98%, а 2- и 5-летней выживаемости — 81% и 69% соответственно [17].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Первичные берцовые аутовенозные шунтирования являются эффективным и безопасным методом хирургического лечения атеросклеротического поражения артерий бедренно-подколенно-берцового сегмента у пациентов с критической ишемией нижних конечностей. В эру эндоваскулярной хирургии открытые хирургические операции могут быть использованы в качестве операций первой линии с сопоставимыми непосредственными и отдалёнными результатами.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вклад авторов. А.Ю. Буров , Е.Р. Лысенко , О.Г. Грязнов — выполнение хирургических операций у пациентов; А.Ю. Буров — общая концепция, обработка и обсуждение результатов исследования, написание текста статьи; Е.В. Гуляева , Р.Б. Абасов — поисково-аналитическая работа, написание текста статьи; К.А. Князева , Е.Д. Малютина — выполнение ультразвуковой диагностики у пациентов в послеоперационном периоде, обработка и обсуждение результатов исследования; Э.Р. Ислямов — поисково-аналитическая работа, обработка и обсуждение результатов исследования; Е.Р. Лысенко — общая концепция, руководство лечением пациентов, обсуждение результатов исследования, редактирование текста. Все авторы одобрили рукопись (версию для публикации), а также согласились нести ответственность за все аспекты работы, гарантируя надлежащее рассмотрение и решение вопросов, связанных с точностью и добросовестностью любой её части.

Этическая экспертиза. Все пациенты подписали информированное добровольное согласие на лечение и проведение операций, а также на использование анонимизированных данных о состоянии их здоровья в научных целях. Исследование одобрено локальным этическим комитетом ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России (протокол № 123 от 26.03.2025).

Источники финансирования . Исследование выполнено без привлечения внешнего финансирования.

Раскрытие интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов, связанных с данной публикацией.

Оригинальность. При проведении исследования и создании настоящей работы авторы не использовали ранее опубликованные сведения (текст, иллюстрации, данные).

Доступ к данным. Редакционная политика в отношении совместного использования данных к настоящей работе неприменима, данные могут быть опубликованы в открытом доступе.

Генеративный искусственный интеллект. При создании настоящей статьи технологии генеративного искусственного интеллекта не использовали.

ADDITIONAL INFORMATION

Author contributions: A.Yu. Burov , E.R. Lysenko , O.G. Gryaznov , performing surgical operations on patients; A.Yu. Burov , general concept, processing and discussion of the study results, writing the text of the article; E.V. Gulyaeva , R.B. Abasov , search and analytical work, writing the text of the article; K.A. Knyazeva , E.D. Malyutina , performing ultrasound diagnostics on patients in the postoperative period, processing and discussion of the study results; E.R. Islyamov , search and analytical work, processing and discussion of the study results; E.R. Lysenko , general concept, management of patient treatment and discussion of the study results, editing the text. Thereby, all authors provided approval of the version to be published and agree to be accountable for all aspects of the work in ensuring that questions related to the accuracy or integrity of any part of the work are appropriately investigated and resolved.

Ethics approval: All patients signed informed voluntary consent for treatment and surgery, as well as for the use of anonymized health data for scientific purposes. The study was approved by the local ethics committee of the A.I. Burnazyan Federal Medical Biophysical Center of the Federal Medical and Biological Agency of Russia (Protocol No. 123 dated March 26, 2025).

Funding sources: The study was carried out without attracting external funding.

Disclosure of interests: The authors declare no conflict of interests.

Statement of originality: The authors did not utilize previously published information (text, illustrations, data) in conducting the research and creating this paper.

Data availability statement: The editorial policy regarding data sharing does not apply to this work, data can be published as open access.

Generative AI: Generative AI technologies were not used for this article creation.