Первичный скрининг штаммов грибов и бактерий антагонистов к возбудителю фузариоза сои

Автор: Маслиенко Л.В., Курилова Д.А., Шипиевская Е.Ю., Асатурова А.М.

Статья в выпуске: 1 (140), 2009 года.

Бесплатный доступ

Для снижения вредоносности фузариоза на сое в условиях ранних и оптимальных посевов осуществляли скрининг штаммов антагонистов из коллекции лаборатории биометода ВНИИМК к возбудителю болезни Fusarium sporotrichiella var. poae при двух температурных режимах: +25 ºС и +10 ºС. В результате первичного скрининга наибольшую эффективность показали 12 штаммов антагонистов, среди которых 5 штаммов грибов: TK-1 Trichoderma koningii, T-4 Trichoderma sp., SM-1 Sordaria macrospora, A-1 Basidiomycetes, ХК-1 Chaetomium olivacium, а также 7 штаммов бактерий: 12-2 Pseudomonas sp., 14-3 Pseudomonas sp., Sgrc-1 P. fluorescens, 8 Bacillus sp., 11-1 Bacillus sp., Б-5 B. licheniformis и Б-12 B. licheniformis.

Соя, фузариоз, скрининг, штаммы, грибы, бактерии, антагонисты, антагонистическая активность

Короткий адрес: https://sciup.org/142150866

IDR: 142150866 | УДК: 633.853.52:632.9

Текст научной статьи Первичный скрининг штаммов грибов и бактерий антагонистов к возбудителю фузариоза сои

Введение . В последние годы в нашей стране всё большее внимание уделяется ценной белково-масличной культуре сое. Севообороты насыщаются этой культурой, что создаёт условия для распространения болезней и повышения их вредоносности. Особую опасность для сои представляет фузариоз, который поражает всходы, вызывает корневую гниль и трахеомикозное увядание, а также гниль бобов и семян, что приводит к существенному снижению урожая и его качества. Результаты наших исследований показали, что наиболее распространёнными возбудителями фузариоза на сое являются Fusarium oxysporum Schlecht. Emend. Snyd. et Hans. и его разновидность F. oxysporum var. orthoceras (App. et Wr.) Bilai, а также высокотоксичный для человека и животных вид F. sporotrichiella Bilai var. poae (Pk.) Wr. emend Bilai .

Для снижения вредоносности фузариоза на сое необходимо проведение комплексных мероприятий, включающих и разработку микробиометода.

Биологическая защита растений на современном этапе включает использование веществ биотического происхождения и применение биопрепаратов на основе живых культур микроорганизмов. При этом использование биопрепаратов может преследовать различные цели: защиту растений и урожая от фитопатогенов, стимуляцию прорастания семян и роста растений, улучшение питания растений, получение компостов, супрессирующих возбудителей корневых гнилей растений и т.д. [1]. Однако отмечено, что в борьбе с фузариозными заболеваниями растений наиболее интересным подходом является использование живых культур микроорганизмов. Известно, что агрессивные расы патогенов обладают в благоприятных условиях более высоким коэффициентом размножения, но отличаются меньшей устойчивостью к неблагоприятным условиям среды. Грибы рода Fusarium являются почвообитающими факультативными паразитами, способными длительное время вести сапрофитное существование, а при благоприятных условиях вызывать болезни растений, поэтому интродукция антагонистов должна создавать дополнительное давление в сторону элиминирования агрессивных рас [2].

Успешность микробиологического метода во многом определяется выбором микроорганизмов-антагонистов, способных обеспечить эффективную защиту в течение вегетационного периода. Потенциальными биологическими агентами, перспективными для защиты растений от фузариозов, могут быть микроорганизмы различного таксономического положения.

В основе создания микробиопрепаратов лежит ступенчатый скрининг штаммов антагонистов к возбудителям болезни.

Материалы и методы. На первом этапе скрининга тестировали коллекцию перспективных штаммов антагонистов фитопатогенов масличных культур лаборатории биометода ВНИИМК, которая включает в себя 20 грибных штаммов, представленных родами Trichoderma , Penicillium , Chaetomium , Sordaria , Talara-myces и класса Basidiomycetes ; и 26 бактериальных штаммов, представленных родами Bacillus и Pseudomonas .

В качестве тест-объекта для испытания антагонистической активности штаммов грибов и бактерий был выбран наиболее агрессивный изолят гриба F. sporotrichiella Bilai var. poae (Pk.) Wr. emend Bilai . , выделенный нами из корневой системы сои.

Для выращивания культур использовали агаризированные питательные среды: картофельно-сахарозный агар (для грибов и бактерий рода Bacillus ) и Кинга В (для бактерий рода Pseudomonas ).

Определение антагонистической активности проводили методом двойных или встречных культур [3, 4] при двух температурных режимах: +25 и +10 ºС.

Культуры антагонистов и патогена выращивали отдельно в течение 15-ти суток. Блок агара с мицелием патогена и антагониста вырезали стерильным пробойным сверлом, диаметром 0,5 мм, посев бактерий осуществляли бактериологической петлёй в виде штриха. Блок агара либо штрих с антагонистом и блок агара с мицелием патогена помещали одновременно в чашку Петри на агаризированную питательную среду на расстоянии 6 см друг от друга. В течение 40 суток культуры росли при температуре +25 и +10 ºС. Контроль – чистые культуры антагонистов и патогена, посеянные отдельно. Визуальный осмотр проводили через каждые сутки культивирования, учёты на 5, 7, 10, 15, 20 и 40-е сутки инкубации. Изучали характер взаимоотношений антагониста и патогена: наличие или отсутствие зон, их размер, изменение цвета, плотности, толщины и направления роста мицелия патогена.

Результаты и обсуждение. Для защиты культуры сои от возбудителей фузариоза в условиях ранних и оптимальных посевов скрининг штаммов осуществляли при двух температурных режимах.

Особенность антагонистических взаимоотношений – изменения тест-объекта под воздействием антагониста. По наличию или отсутствию признаков морфологических изменений мицелия патогена (потемнение и лизис) судили о фунгистатическом или фунгицидном типе антагонизма.

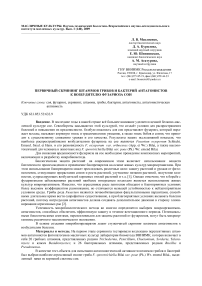

Все активные штаммы при совместном культивировании с возбудителем фузариоза F. sporotrichiella var. poae показали три типа взаимоотношений (из пяти возможных) по классификации Пес-тинской [5] (рис. 1):

I тип – фунгистатический антибиотический антагонизм, т. е. ингибирование роста колонии патогена происходит на расстоянии под воздействием антибиотических веществ (с образованием между ними пустой, «стерильной» зоны);

III тип – фунгистатический алиментарный антагонизм выражается в остановке роста колонии патогена при контакте с колонией антагониста, а также в нарастании последнего на патоген;

V тип – фунгицидный паразитический антагонизм – антагонист паразитирует на вегетативных и репродуктивных органах тест-объекта.

1 2 3 4

Рисунок 1 – Антагонистическая активность штаммов грибов-антагонистов к F. sporotrichiella var. poae (ориг.)

-

1 – контроль (чистая культура F. sporotrichiella var. poae );

-

2 – фунгистатический антибиотический антагонизм на примере штамма Tk-1 Trichoderma koningii ;

-

3 – фунгистатический алиментарный антагонизм на примере штамма А-1 Basidiomycetes ;

-

4 – фунгицидный паразитический антагонизм на примере штамма Т-4 Trichoderma sp.

а – патоген; b – антагонист

Установлено, что при температуре +25 ºС максимальную эффективность показали 8 штаммов, из которых Тk-1 Trichoderma koningii, Xk-1 Chaetomium olivacium, А-1 Basidiomycetes относятся к III типу взаимоотношений с патогеном, а Т-1 Trichoderma sp., Т-2 Trichoderma sp., Т-3 Trichoderma sp., Т-4 Tricho-derma sp. и Sm-1 Sordaria macrospora – к V типу (табл. 1).

При температуре +10 ºС наиболее активными признаны 4 штамма, из которых: Sm-1 Sordaria macrospora относится к III типу взаимоотношений с патогеном, а Тk-1 Trichoderma koningii, Т-4 Trichoderma, и А-1 Basidiomycetes – к I типу (табл. 2).

Штаммы грибов-антагонистов из рода Penicillium – Pv-3 P. verrucosum, Pbc-1 P. brevi-compactum и Pp-1 P. purpurescens – в результате саморассева вначале совместной инкубации при пониженной температуре занимали 65,0-95,0 % площади питания в чашке Петри, но к концу наблюдений происходило нарастание мицелия патогена на колонию антагониста.

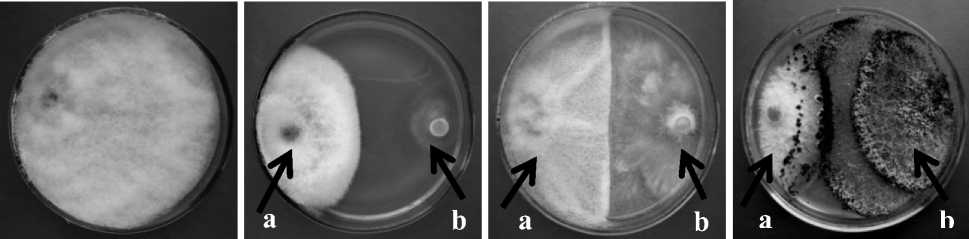

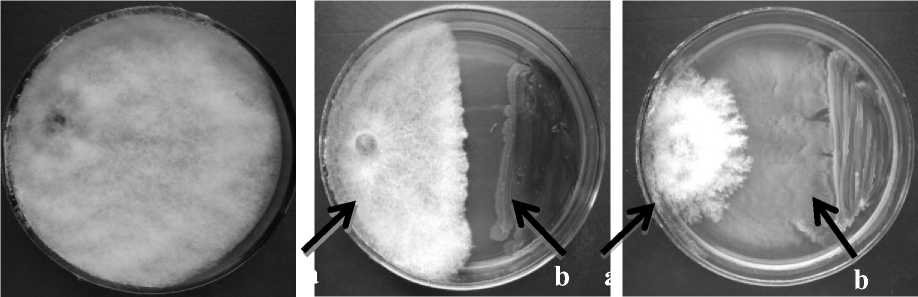

В результате первичного скрининга бактерий-антагонистов с F. sporotrichiella var. poae исследованные при температуре +25,0 ºС штаммы по механизму антагонистического действия на патоген разделены нами на две группы [6] (рис. 2):

-

- образующие стерильную зону антагонистического действия (15 штаммов);

-

- обладающие высоким показателем подвижности (11 штаммов).

Таблица 1 – Антагонистическая активность штаммов грибов-антагонистов к возбудителю фузариоза сои F. sporotrichiella var. рoae при температуре +25,0 ºС на 10-е сутки культивирования

|

Вариант |

Площадь зарастания поверхности питательной среды |

Зона нарастания антагониста (а), патогена (п) |

Размер анти-биотической зоны, мм |

||||||

|

контроль |

антагонистом |

патогеном |

|||||||

|

% |

см² |

% |

см² |

% |

см² |

% |

см² |

||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

|

Fusarium sporotrichiella var. рoae |

100 |

66,4 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Tv-1 Trichoderma viride |

100 |

66,4 |

32,5 |

21,6 |

70,0 |

46,5 |

2,5 |

п 1,7 |

0 |

|

Tk-1 Trichoderma koningii |

100 |

66,4 |

50,0 |

33,2 |

50,0 |

33,2 |

0 |

0 |

0 |

|

T-1 Trichoderma sp. |

100 |

66,4 |

100 |

66,4 |

37,5 |

24,9 |

37,5 |

а 24,9 |

0 |

|

T-2 Trichoderma sp. |

100 |

66,4 |

100 |

66,4 |

47,5 |

31,5 |

47,5 |

а 31,5 |

0 |

|

T-3 Trichoderma sp. |

100 |

66,4 |

95,0 |

63,1 |

32,5 |

21,6 |

27,5 |

а 18,3 |

0 |

|

T-4 Trichoderma sp. |

100 |

66,4 |

100 |

66,4 |

42,5 |

28,2 |

42,5 |

а 28,2 |

0 |

|

Pk-1 Penicillium vermiculatum |

100 |

66,4 |

27,5 |

18,3 |

82,5 |

54,8 |

10 |

п 6,6 |

0 |

|

M-24 Penicillium vermiculatum |

100 |

66,4 |

47,5 |

31,5 |

75,0 |

49,8 |

22,5 |

п 14,9 |

0 |

|

Pv-3 Penicillium verrucosum |

100 |

66,4 |

45,0 |

29,9 |

80,0 |

53,1 |

25,0 |

п 16,6 |

2,0 |

|

Pf-1 Penicillium funiculosum |

100 |

66,4 |

22,5 |

14,9 |

87,5 |

58,1 |

10,0 |

п 6,6 |

0 |

|

Pbc-1 Penicillium brevi-compactum |

80,0 |

53,1 |

55,0 |

36,5 |

55,0 |

36,5 |

10,0 |

п 6,6 |

3,5 |

|

Pr-1 Penicillium rugulosum |

15,0 |

10,0 |

16,7 |

11,1 |

90,0 |

59,8 |

6,7 |

п 4,5 |

1,5 |

|

Pp-1Penicillium purpurescens |

100 |

66,4 |

37,5 |

24,9 |

100 |

66,4 |

37,5 |

п 24,9 |

0 |

|

Tr-1 Trichothecium roseum |

100 |

66,4 |

52,5 |

34,9 |

47,5 |

31,5 |

0 |

0 |

0 |

|

Xk-1 Chaetomium olivaceum |

90,0 |

59,8 |

65,0 |

43,2 |

35,0 |

23,2 |

0 |

0 |

0 |

|

Х-2 Chаetomium globosum |

100 |

66,4 |

27,5 |

18,3 |

72,5 |

48,1 |

0 |

0 |

0 |

|

Sm-1 Sordaria macrospora |

100 |

66,4 |

80,0 |

53,1 |

27,5 |

18,3 |

7,5 |

0 |

0 |

|

Tt-1 Talaramyces trachispermus |

20,0 |

13,3 |

10,0 |

6,6 |

97,5 |

64,7 |

7,5 |

п 5,0 |

0 |

|

A-1 Basidiomycetes |

100 |

66,4 |

40,0 |

26,6 |

60,0 |

39,8 |

0 |

0 |

0 |

|

И-3 Basidiomycetes |

100 |

66,4 |

37,5 |

24,9 |

67,5 |

44,8 |

5,0 |

п 3,3 |

0 |

Из 15-ти штаммов, образующих стерильную зону на 5-е сутки совместной инкубации, 14 штаммов проявили антагонистическую активность, диаметр антибиотической зоны составил от 3,0 до 14,0 мм (табл. 3). Однако на 20-е сутки совместной инкубации лишь 4 бактериальных антагониста удерживали зону ингибирования патогена: 12-2 Pseudomonas sp., 14-3 Pseudomonas sp. , Sgrc-1 P. fluorescens и 11-1 Bacillus sp. Также необходимо отметить, что в зоне антагонистического действия бактерий наблюдался лизис мицелия патогена.

Таблица 2 – Антагонистическая активность штаммов грибов-антагонистов к возбудителю фузариоза сои

F. sporotrichiella var. рoae при температуре +10,0 ºС на 20-е сутки культивирования

|

Вариант |

Площадь зарастания поверхности питательной среды |

Зона нарастания антагониста (а), патогена (п) |

Размер анти-биотической зоны, мм |

||||||

|

контроль |

антагонистом |

патогеном |

|||||||

|

% |

см² |

% |

см² |

% |

см² |

% |

см² |

||

|

Fusarium sporotrichiella var. рoae |

42,5 |

28,2 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Tv-1 Trichoderma viride |

0 |

0 |

0 |

0 |

77,5 |

51,5 |

0 |

0 |

0 |

|

Tk-1 Trichoderma koningii |

5,0 |

3,3 |

5,0 |

3,3 |

22,5 |

14,9 |

0 |

0 |

12,5 |

|

T-1 Trichoderma sp. |

5,0 |

3,3 |

4,0 |

26,6 |

80,0 |

53,1 |

0 |

0 |

0 |

|

T-2 Trichoderma sp. |

0 |

0 |

0 |

0 |

37,5 |

24,9 |

0 |

0 |

1,5 |

|

T-3 Trichoderma sp. |

0 |

0 |

2,0 |

1,3 |

70,0 |

46,5 |

0 |

0 |

0 |

|

T-4 Trichoderma sp. |

5,0 |

3,3 |

7,5 |

5,0 |

17,5 |

11,6 |

0 |

0 |

8,5 |

|

Pk-1 Penicillium vermiculatum |

0 |

0 |

0 |

0 |

45,0 |

29,9 |

0 |

0 |

0 |

|

M-24 Penicillium vermiculatum |

0 |

0 |

0 |

0 |

37,5 |

24,9 |

0 |

0 |

0 |

|

Pv-3 Penicillium verrucosum |

100 |

66,4 |

ср 95,0 |

63,1 |

17,5 |

11,6 |

12,5 |

п 8,3 |

0 |

|

Pf-1 Penicillium funiculosum |

0 |

0 |

0 |

0 |

80,0 |

53,1 |

0 |

0 |

0 |

|

Pbc-1 Penicillium brevi-compactum |

100 |

66,4 |

65,0 |

43,2 |

40,0 |

26,6 |

5,0 |

п 4,0 |

0 |

|

Pr-1 Penicillium rugulosum |

5,0 |

3,3 |

5,0 |

3,3 |

80,0 |

53,1 |

0 |

0 |

0 |

|

Pp-1 Penicillium purpurescens |

22,5 |

14,9 |

ср 90,0 |

59,8 |

32,5 |

21,5 |

22,5 |

п 15,0 |

0 |

|

Tr-1 Trichothecium roseum |

10,0 |

6,6 |

5,0 |

3,3 |

27,5 |

18,3 |

0 |

0 |

0 |

|

Xk-1 Chaetomium olivaceum |

10,0 |

6,6 |

10,0 |

6,6 |

55,0 |

36,5 |

0 |

0 |

0 |

|

Х-2 Chаetomium globosum |

5,0 |

3,3 |

5,0 |

3,3 |

40,0 |

26,6 |

0 |

0 |

0 |

|

Sm-1 Sordaria macrospora |

100 |

66,4 |

62,5 |

41,5 |

37,5 |

24,9 |

0 |

0 |

0 |

|

Tt-1 Talaramyces trachispermus |

0 |

0 |

0 |

0 |

82,5 |

54,8 |

0 |

0 |

0 |

|

A-1 Basidiomycetes |

20,0 |

13,3 |

10,0 |

3,3 |

27,5 |

18,3 |

0 |

0 |

8,5 |

|

И-3 Basidiomycetes |

10,0 |

6,6 |

15,0 |

10,0 |

55,0 |

36,5 |

0 |

0 |

0 |

Примечание: ср – саморассев.

1 2 3

Рисунок 2 – Антагонистическая активность бактериальных штаммов в отношении гриба F. sporotrichiella var. poae (ориг.)

-

1 – контроль (чистая культура F. sporotrichiella var. poae );

-

2 – образование бактерией-антагонистом стерильной зоны в отношении патогена на примере штамма 12-2 Pseudomonas sp. ;

-

3 – блокирование роста мицелия патогена бактерией-антагонистом на примере штамма Б-5 B. licheniformis .

а – патоген; b – антагонист.

Таблица 3 – Антагонистическая активность бактериальных штаммов, образующих стерильную зону в отношении гриба F. sporotrichiella var. poae, при температуре +25 ºС

Краснодар, ВНИИМК, 2007 г.

|

Штамм |

Диаметр зоны ингибирования, мм |

|||

|

инкубация, сутки |

||||

|

5-е |

7-е |

12-е |

20-е |

|

|

Sgc-1 Pseudomonas sp. |

12,0±1,4 |

8,0±1,4 |

3,0±1,4 |

3,0±1,4 |

|

12-2 Pseudomonas sp. |

11,5±3,5 |

9,0±1,4 |

4,5±0,7 |

4,5±0,7 |

|

Sgrc-1 P. fluorescens |

10,0±1,4 |

1,0±1,4 |

0 |

0 |

|

14-3 Pseudomonas sp. |

14,0±1,4 |

10,0±1,4 |

8,5±2,1 |

8,5±2,1 |

|

Oif 2-1 Pseudomonas sp. |

8,5±2,1 |

0 |

0 |

0 |

|

D 1-3 Bacillus sp . |

6,0±5,7 |

1,5±2,1 |

0 |

0 |

|

11-1 Bacillus sp . |

11,5±7,8 |

5,5±0,7 |

7,5±0,7 |

6,0±1,4 |

|

№1а B. polymyxa |

9,5±0,7 |

1,0±0 |

0 |

0 |

|

Р-9 B. polymyxa |

6,5±0,7 |

0 |

0 |

0 |

|

Р-8 B. polymyxa |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

К1-1 B. subtilis |

4,0±5,6 |

0 |

0 |

0 |

|

ВВ(с) B. subtilis |

7,5±2,1 |

0 |

0 |

0 |

|

5Б-1 B. subtilis |

8,0±0 |

0 |

0 |

0 |

|

Б-2 B. circulans |

3,0±4,2 |

0 |

0 |

0 |

|

Б-4 B. circulans |

8,0±2,8 |

0 |

0 |

0 |

Из штаммов, обладающих высоким показателем подвижности, максимальную ингибирующую активность по отношению к F. sporotrichiella var. poae показали: Far 8 Bacillus sp ., Б-5 B. licheniformis и Б-12 B. licheniformis , которые уже на вторые сутки совместной инкубации занимали максимальную площадь питательной среды чашки Петри, блокируя дальнейшее разрастание патогена (табл. 4). Кроме того, следует отметить, что проявившие себя штаммы оказывали существенное влияние на морфологические признаки тест-объекта: вблизи зоны нарастания воздушный мицелий патогена паутинистый, частично лизирован, наблюдалось образование валика.

Таблица 4 – Антагонистическая активность бактериальных штаммов рода Bacillus, обладающих высоким показателем подвижности, в отношении гриба F. sporotrichiella var. poae при температуре +25 ºС

|

Штамм |

Рост мицелия патогена от посевного блока, мм |

|||

|

инкубация, сутки |

||||

|

5-е |

7-е |

12-е |

20-е |

|

|

Контроль |

51,0±0,7 |

74,0±1,4 |

74,0±0 |

74,0±0 |

|

Orf 1 Bacillus sp . |

28,0±1,4 |

32,5±6,4 |

34,0±2,8 |

35,0±4,2 |

|

D 10 Bacillus sp . |

29,5±0,7 |

35,5±0,7 |

37,5±2,1 |

39,0±2,8 |

|

D 1-1 Bacillus sp . |

25,0±0 |

25,0±0 |

25,5±0,7 |

30,0±2,8 |

|

Fa 4-1 B. subtilis |

26,5±0,7 |

34,0±5,6 |

44,5±0,7 |

54,5±17,7 |

|

Fa 4-2 Bacillus sp . |

14,0±1,4 |

27,0±2,8 |

25,0±2,8 |

31,0±1,4 |

|

D 7-1 B. subtilis |

30,0±1,4 |

35,5±3,5 |

35,0±1,4 |

33,5±0,7 |

|

Far 8 Bacillus sp . |

21,5±0,7 |

24,0±1,4 |

24,0±1,4 |

28,0±2,8 |

|

Fz 9 Bacillus sp . |

28,5±2,1 |

33,5±4,9 |

25,0±2,8 |

33,0±4,2 |

|

Б (2-1) B. licheniformis |

27,5±3,5 |

26,5±4,5 |

27,0±5,7 |

28,0±5,7 |

|

Б-5 B. licheniformis |

21,0±1,4 |

21,0±1,4 |

22,5±0,7 |

23,5±0,7 |

|

Б-12 B. licheniformis |

20,5±0,7 |

20,5±0,7 |

21,5±0,7 |

22,0±0 |

При температуре +10 ºС антибиотическую активность по отношению к F. sporotrichiella var. poae показали только штаммы из рода Pseudomonas , образующие стерильную зону антагонистического действия. Максимальную активность, с удерживанием антибиотической зоны свыше 40 дней инкубации, проявили штаммы 12-2 Pseudomonas sp. и 14-3 Pseudomonas sp. (табл. 5).

Таблица 5 – Антагонистическая активность бактериальных штаммов рода Pseudomonas, образующих стерильную зону, в отношении гриба Fusarium sporotrichiella var. poae при температуре +10 ºС

|

Вариант |

Диаметр зоны ингибирования, мм |

||

|

инкубация, сутки |

|||

|

5-е |

20-е |

40-е |

|

|

Sgc-1 Pseudomonas sp. |

48,0±1,4 |

11,5±0,7 |

0 |

|

12-2 Pseudomonas sp. |

51,0±0 |

18,0±7,0 |

14,5±3,5 |

|

Sgrc-1 P. fluorescens |

54,5±0,7 |

23,0±2,8 |

0 |

|

14-3 Pseudomonas sp. |

50,0±0 |

18,0±0 |

10,5±2,1 |

|

Oif 2-1 Pseudomonas sp. |

52,5±2,1 |

16,0±2,8 |

0 |

Штаммы бактерий из рода Bacillus при низкой температуре антагонистической активности не проявили.

Выводы. В результате первичного скрининга штаммов грибов и бактерий антагонистов к возбудителю фузариоза сои F. sporotrichiella var. poae при двух температурных режимах +25,0 и +10,0 ºС наибольшую эффективность показали 12 штаммов антагонистов, среди которых 5 штаммов грибов: Tk-1 Trichoderma koningii , T-4 Trichoderma sp ., Sm-1 Sordaria macrospora, A-1 Basidiomycetes , Хk-1 Chaetomium olivacium , а также 7 штаммов бактерий: 12-2 Pseudomonas sp. , 14-3 Pseudomonas sp. , Sgrc-1 P. fluorescens , Far 8 Bacillus sp ., 11-1 Bacillus sp ., Б-5 B. licheniformis , Б-12 B. licheniformis .

На последующих этапах работы предстоит продолжить исследования потенциальных биоагентов в лабораторных и полевых условиях.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 09-08-00726-а.