Первое антракологическое исследование древесных углей в Восточной Сибири: по материалам мастерской им. А.П. Окладникова

Автор: Филатова М.О., Филатов Е.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXVII, 2021 года.

Бесплатный доступ

Археологическая древесина является самостоятельным источником информации о взаимодействии человека и окружающей среды в прошлом. В палеолите дерево, как правило, сохраняется в виде фрагментов углей, поэтому для его исследования подходит антракологический анализ, т.е. определение породного (видового) состава обожженной древесины. Нами были изучены фрагменты углей, найденные в 1961 г. В.Е. Ларичевым и А.П. Окладниковым при раскопках археологического памятника мастерская им. А.П. Окладникова, который расположен в Восточном Забайкалье на Титовской Сопке (окрестности г. Читы). Уникальность рельефа, благоприятное природно-ландшафтное расположение у речной долины и наличие богатых месторождений изотропного сырья издавна привлекали сюда первобытных людей, поэтому для поиска ответов на вопросы о стратегиях использования того или иного вида древесины как для хозяйственно-бытовых, так и для ритуальных целей был привлечен антракологический анализ. В результате на основе изучения макроскопических признаков анатомического строения древесины было установлено, что образцы являются представителями вида рододендрона даурского (Rhododendron dauricum L.) семейства Вересковые (Ericaceae). Данный вид широко распространен на территории Восточного Забайкалья и произрастает в окрестностях археологического памятника. Для реконструкции растительного покрова и выводов об общей экологической обстановке во время функционирования памятника необходимо расширить источниковую базу. В силу того, что рододендрон даурский является небольшим кустарником, остается неясным вопрос об основном виде топлива в то время, а также как из всего предполагаемого многообразия древесных пород горной тайги после термического воздействия сохранился именно он. Возможно, он использовался для окуривания территории от насекомых или в ритуальных целях. В целом, антракологические исследования только начинают внедряться в археологию, поэтому апробация методики на сибирских материалах имеет первостепенное значение.

Палеолитические мастерские, мастерская им. а.п. окладникова, восточное забайкалье, антракология

Короткий адрес: https://sciup.org/145146136

IDR: 145146136 | УДК: 902.674 | DOI: 10.17746/2658-6193.2021.27.0289-0293

Текст научной статьи Первое антракологическое исследование древесных углей в Восточной Сибири: по материалам мастерской им. А.П. Окладникова

Исследование археологической древесины является актуальным в вопросах взаимодействия человека и окружающей среды в прошлом. В палеолите дерево, как правило, сохраняется в виде фрагментов углей. Анатомический анализ такой древесины позволяет рассматривать ее как самостоятельный источник информации о видах древнего топлива, палеосреды и палеодиеты, а также о стратегиях использования того или иного вида древесины как для хозяйственно-бытовых, так и для ритуальных целей.

Какая бы из этих задач ни стояла перед исследователем, первым этапом будет проведение антра-кологического анализа, т.е. определение породного (видового) состава древесных углей.

Палеолитические мастерские являются уникальными объектами в мировой науке, т.к., в первую очередь, они позволяют получить данные о технологии камнеобработки с полными циклами производства каменных изделий и заготовок. Зачастую при их изучении используют геологические, химические или методы абсолютного датирования, хотя применение естественно-научных методов, направленных на реконструкцию растительного покрова окрестностей мастерской и экологической обстановки, позволило бы приблизиться к поиску ответов на глобальные вопросы о направлениях миграций древнего человека и способах адаптации к природным условиям в палеолите.

В Во сточной Сибири на материалах археологического памятника мастерская им. А.П. Окладникова нами уже на протяжении нескольких лет реализуется применение комплексного подхода, направленного на всестороннее изучение памятника [Филатов, Филатова 2020; Филатов, 2021]. Данная статья является его продолжением, а ее основная цель – внедрение и апробация метода антракологии на восточносибирских материалах.

Материалы и методы

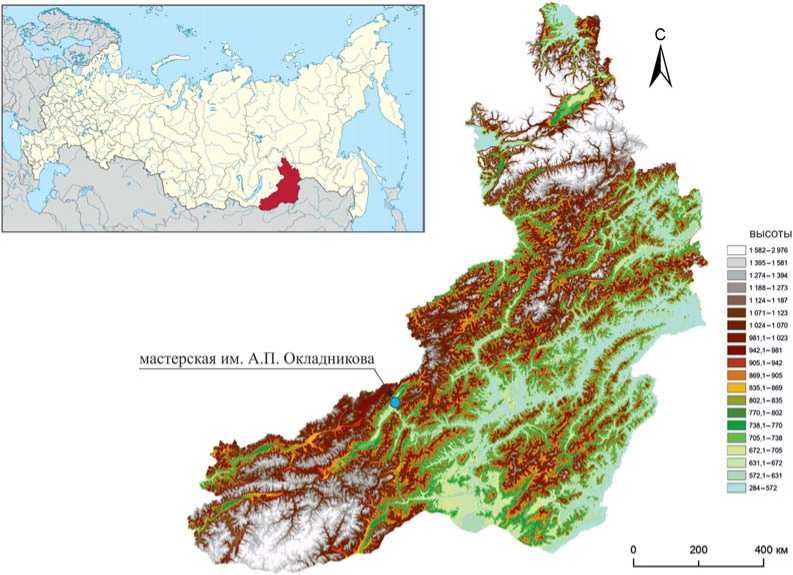

Нами было проанализировано 2 образца древесного угля из палеолитического памятника – мастерская им. А.П. Окладникова [Константинов, 2013, Астахов, 2018], расположенного в Восточном Забай- калье на восточном отроге хребта Черского, именуемом в исторической литературе Титовской сопкой [Константинов, Синица, 2009, с. 547]. Они были найдены в 1961 г. В.Е. Ларичевым и А.П. Окладниковым и происходят из слоя 4 раскопа № 2 мастерской им. А.П. Окладникова (рис. 1) [Ларичев, 1961].

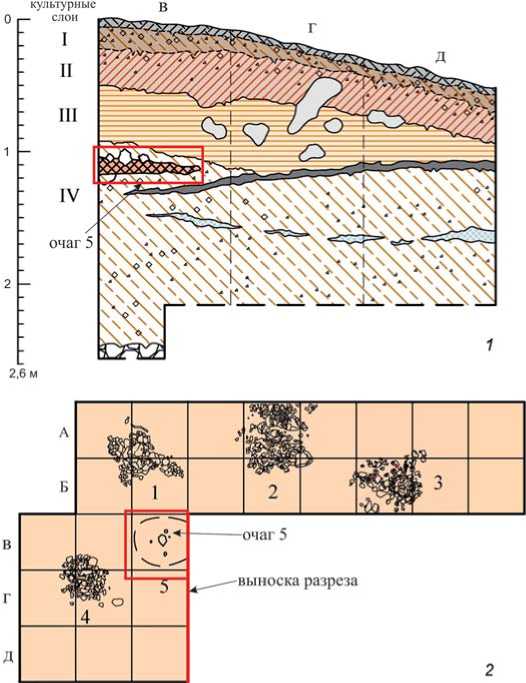

Мастерская представлена 5 культурными слоями, связанными с покровными отложениями делю-виального-эолового генезиса (рис. 2). Культурный слой 4 на основании стратиграфической позиции и характеристики археологического материала датируется начальным верхним палеолитом. Каменная индустрия базируется на эффузивных горных породах, представленных как в объемных конкрециях, так и в форме плиток. Первичное расщепление представлено, в основном, продуктами первичного расщепления с преобладанием производственного комплекса над хозяйственно-бытовым. Первичное расщепление характеризуется объемным параллельным скалыванием (подпризматические, призматические и торцовые нуклеусы) и плоскостным в виде леваллуазских нуклеусов для отщепов. Индустрия демонстрирует тенденцию к производству крупных и средних пластин. Орудия маркеры начального верхнего палеолита представлены пластинами с вентральным утончением дистального окончания, листовидными бифасами (находящимися на разных стадиях изготовления) и продуктами их оформления. Также следует отметить предметы знакового поведения, приуроченные к слою 4, в виде гравированной пластины и фрагментов обожженной глины [Филатов, 2021].

Образцы древесного угля были изучены из заполнения очага 5 раскопа № 2 1961 г. [Ларичев, 1961]. Приуроченность археологического материала и планиграфия слоя 4, изученного на площади 28 м², опредставлена локализацией каменных артефактов, костей и предметов неутилитарного назначения к каменным кладкам, которые, в интерпретации В.Е. Ларичева, воспринимаются как очаги, но, учитывая морфологию конструкций и специфику изучаемого памятника, их можно интерпретировать как «хранилище» материала, об этом свидетельствует также наличие сколов на камнях обкладки (рис. 2, 2 ) [Ларичев, 1961].

Очаг 5 (кладка) в плане имеет округлую форму, у которой в центральной части фиксируется чаше-

Рис.1. Расположение мастерской им. А.П. Окладникова.

видное углубление, заполненное углистыми примазками. В расчистке заполнения встречались углистые прослойки, густонасыщенные конкрециями древесного угля, однако только два оказались пригодны для антрако-логического анализа. В средней части очажной ямы фиксировался один большой камень и четыре мелких, которые тяготеют к большому камню. Диаметр очага 82–91 см, глубина углубления под конструкцией равна 10– 11 см [Ларичев, 1961] (рис. 2, 2 ).

Размеры образцов № 1 и № 2 6 × 4 мм и 6 × 5 мм, соответственно, сохранность – средняя, цвет – угольно черный. Такие образцы считаются пригодными для проведения антракологического анализа. С помощью скальпеля и бритвенных лезвий были очищены поперечный, тангенциальный и радиальный срезы углей. Затем были изучены их макроскопические признаки в отраженном свете с помощью микроскопа Axio Imager. M2m с камерой AxioCam HRc 5 (Carl Zeiss), и каждый образец был сфотографирован с увеличением ×10–40 в зависимости от индивидуальных характеристик и степени сохранности. Определение видового разнообразия осуществлялось путем сопоставления диагностических структур с ключами атласа «Анатомия древесины растений России» [Benkova, Schweingruber, 2004]. Данный ана-

Рис.2. Расположение очага 5.

1 – стратиграфический профиль восточной стенки раскопа 1961 г.; 2 – план раскопа 1961 г. с расположением конструкций (очагов).

лиз был произведен при поддержке специалистов на базе Кембриджского университета.

Стоит отметить, что антракологические исследования только начинают внедряться в археологию и представлены, на данный момент, единичными работами, поэтому апробация методики на сибирских материалах имеет первостепенное значение [Семеняк и др., 2018].

Результаты

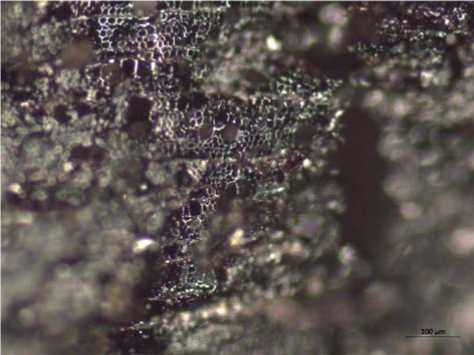

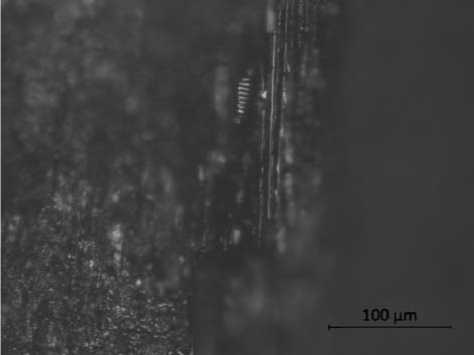

В ходе анализа установлено, что образцы № 1 и № 2 оказались представителями вида рододендрона даурского ( Rhododendron dauricum L.) семейства Вересковые ( Ericaceae ) (рис. 3).

Об этом свидетельствуют следующие признаки:

Поперечный срез. Ядро невыраженное. Граница годичных колец гладкая. Древесина рассеянососудистая (рис. 3). Просветы угловатые, очень мелкие, очень многочисленные, в основном изолированные.

Рис.3. Поперечный срез. Древесина рассеянососудистая.

Образец № 2.

Рис .4 Радиальный срез. Лестничные перфорации.

Образец № 1.

Паренхима скудная, апотрахеальная, диффузная. Лучи неясно выраженные.

Тангенциальный срез. Лучи в основном однорядные. Клетки однорядных лучей длинные и веретеновидные.

Радиальный срез. Перфорации лестничные (рис. 4). Межсосудистая поровость очередная; поры овальные, иногда слившиеся. Часто встречаются переходные формы между очередной поровостью и лестничными перфорациями. Поры между сосудами и клетками лучей мелкие, частые, окаймленные. Лучи в большинстве гомогенно-палисадные, состоят из стоячих и квадратных клеток. В лучах имеются овальные крупные межклетные полости. Волокнистые элементы представлены волокнистыми трахеидами. Слабая спиральная штриховатость стенок сосудов.

Дискуссия

Данный вид в настоящее время широко распространен на территории Восточного Забайкалья и произрастает в окрестностях археологического памятника. Однако для того, чтобы сделать выводы об экологической обстановке того времени, необходимо найти и проанализировать большее количество образцов. Хотя можно уже предположить, что во времена функционирования палеолитической мастерской им. А.П. Окладникова растительный покров отно сился к горной тайге типичной для Восточного Забайкалья [Решетова и др., 2013; Решетова, 2018].

Остается неясным вопрос: какая порода древесины была основным видом топлива в то время. Рододендрон даурский – это кустарник, высотой 0,5–1,8 м, состоящий из прутьевидных побегов [Флора…, 1997, с. 17]. Он мог применяться, например, для разведения огня, но не для его поддержания. Не менее интересным фактом является то, что из всего предполагаемого многообразия древесных пород горной тайги после термического воздействия сохранился именно рододендрон даурский. Возможно, он не использовался как вид палеотоплива, а был о ставлен древними людьми уже на затухающем огне для окуривания территории от насекомых или в ритуальных целях. В пользу последнего предположения свидетельствуют находки гравированной пластины и фрагментов обожженной глины близ изученных нами образцов угля.

Заключение

Таким образом, впервые нами была апробирована методика антракологического анализа на восточносибирских материалах. Она позволила установить принадлежность двух образцов угля с точностью до вида – рододендрона даурского (Rhododendron dauricum L.) и сделать предположения о том, для чего использовалась данная порода древесины. Для подтверждения наших гипотез необходимо расширить коллекцию образцов углей, а также провести дополнительные исследования с помощью смежных естественно-научных методов.

М.О. Филатова работала в рамках темы НИР ИАЭТ СО РАН № 0264-2021-0010.

Список литературы Первое антракологическое исследование древесных углей в Восточной Сибири: по материалам мастерской им. А.П. Окладникова

- Астахов С.Н. Шурфы-шахты для добычи каменного сырья в палеолите на Титовской сопке // Зап. ИИМК РАН. - 2018. - С. 13-19.

- Константинов М.В. Археология Забайкалья: верхний палеолит // Гуманитарный вектор. Сер.: История, политология. - 2013. - № 3 (35). - С. 10-12.

- Константинов М.В., Синица С.М. Титовская сопка // Малая энциклопедия Забайкалья: Природное наследие. - Новосибирск: Наука, 2009. - С. 546-548.

- Ларичев В.Е. Отчет о раскопках на Титовской сопке в 1961 г. // НОА ИА РАН. 1961. - 27 с. - № 2238.

- Решетова С.А. Реконструкция растительности Чи-тино-Ингодинской впадины (Забайкалье) в позднем голоцене // Геосферные исследования. - 2018. - № 4. -С. 56-63.

- Решетова С.А., Безрукова Е.В., Паниззо В., Хендерсон Э., Птицын А.Б., Дарьин А.В., Калугин И.А. Растительность Центрального Забайкалья в позднелед-никовье и голоцене // География и природные ресурсы. -2013. - № 2. - С. 110-117.

- Семеняк Н.С., Гольева А. А., Сыроватко А. С., Трошина А.А. Определение пород дерева по углям для целей палеоэкологических реконструкций (по материалам археологических памятников второй пол. I тыс. н. э. на Средней Оке) // Проблемы региональной экологии. -2018. - № 4. - С. 88-92.

- Филатов Е.А. Палеолит Восточного Забайкалья: по материалам мастерской им. А.П. Окладникова: выпуск. квалиф. работа магистранта. - Новосибирск, 2021. -190 с.

- Филатов Е.А., Филатова М.О. Топографические исследования мастерской имени А. П. Окладникова в Восточном Забайкалье // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - 2020. - Т. 26. - С. 258-262.

- Флора Сибири. Т. 11: Pyrolaceae - Lamiaceae / Сост. Доронькин В.М., Ковтонюк Н.К., Зуев В.В., Овчинникова С.В., Никифорова О.Д., Малышев Л.И., Фризен Н.В., Пешкова Г.А., Рыбинская Е.В., Крестовская Т.В., Байков К.С. - Новосибирск: Наука, 1997. - 296 с.

- Benkova V.E., Schweingruber F.H. Anatomy of Russian woods. - Bern, Stuttgart, Wien, 2004. - 456 p.