Первое кострище неандертальцев, обнаруженное на территории Горного Алтая в Чагырской пещере

Автор: Колобова К.А., Слюсаренко И.Ю., Крайцаж М.Т., Егоров Д., Маркин С.В., Шнайдер С.В., Селецкий М.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXIII, 2017 года.

Бесплатный доступ

В полевом сезоне 2016 г. в нижнем культурном слое Чагырской пещеры впервые было обнаружено кострище. Согласно стратиграфической позиции нижней части слоя 6в/2, этот объект относится к одному из начальных этапов освоения пещеры неандертальцами. После захоронения кострище было деформировано в результате мерзлотных процессов. Предварительно было определено несколько видов топлива из заполнения костра. На основе полученных данных нами проведен эксперимент, который позволил определить некоторые специфические особенности исследуемого объекта. В настоящее время кострище является наиболее древним свидетельством преднамеренного использования огня древним человеком на территории Горного Алтая.

Палеолит, горный алтай, неандертальцы, кострище

Короткий адрес: https://sciup.org/145144855

IDR: 145144855 | УДК: 902.22

Текст научной статьи Первое кострище неандертальцев, обнаруженное на территории Горного Алтая в Чагырской пещере

Чагырская пещера, ключевой памятник сибиря-чихинской фации среднего палеолита Горного Алтая, является уникальным объектом, содержащим многочисленные палеонтологические и антропологические комплексы, коллекции каменных изделий и костяных орудий [Деревянко, Маркин, Шуньков,

2013]. С каждым новым полевым сезоном общий комплекс находок увеличивается. В 2016 г. было обнаружено первое кострище в среднем палеолите Горного Алтая, а в 2017 г. продолжено его исследование. В настоящий момент часть кострища законсервирована, его раскопки будут продолже- ны в следующих полевых сезонах. Обнаруженный в слоях 6а, 6б, 6в/1 и 6в/2 (в т.ч. в непосредственной близости от ко стрища) многочисленный палеоантропологический материал, отнесенный к Homo neanderthalensis, позволяет утверждать, что костер был разведен представителями неандертальского подвида.

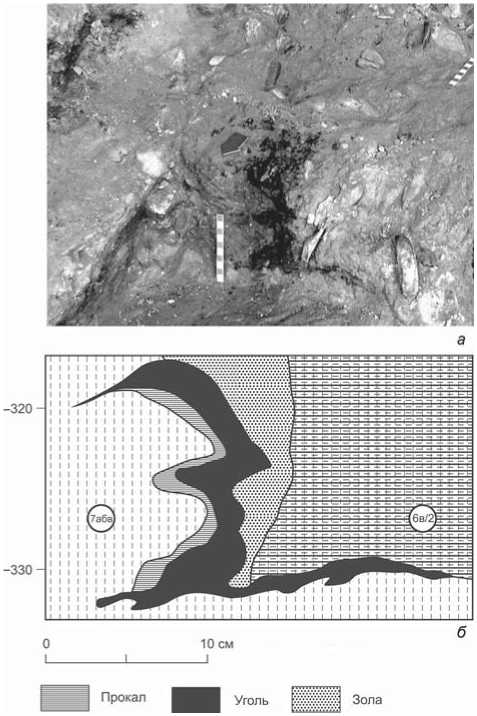

Стратиграфический контекст. Овальное в плане кострище было обнаружено в нижней части стратиграфического разреза пещеры, в нижней части слоя 6в/2 (рис. 1). Поскольку слой 6/в2 является самым нижним культурным подразделением в разрезе, можно сделать вывод, что кострище документирует один из первых этапов заселения пещеры. Незначительная мощность объекта в поперечном разрезе свидетельствует о непродолжительном времени его функционирования. Согласно предварительным данным абсолютного датирования, накопление слоя 6в/2 относится к финалу МИС 4.

Изначально линзовидное в поперечном разрезе кострище было значительно деформировано в результате постдепозиционных процессов. Часть кострища ориентирована вертикально. Находящиеся рядом или в поле действия костра удлиненные каменные артефакты, галька и обломки костей также были ориентированы вертикально. Отложения были зафиксированы во вторичном залегании, в некоторых местах отложения стратиграфически самого нижнего в разрезе слоя 7 находились над слоем 6в/2. Детальный микростратиграфиче-ский анализ показал, что форма кострища изменилась в результате мощного морозного воздействия. Первоначальная позиция костра была субгоризонтальной, он располагался на 5 см выше границы слоев 6в/2 и 7.

Заполнение кострища. Верхняя часть заполнения представлена светло-серым золистым участком, под которым прослеживается прослой с углями хорошей сохранности, пригодными для определения породы дерева, и несколькими мелкими обожженными фрагментами неопределимых ко стей. Нижняя часть кострища представляет собой бурокоричневый прокаленный суглинок.

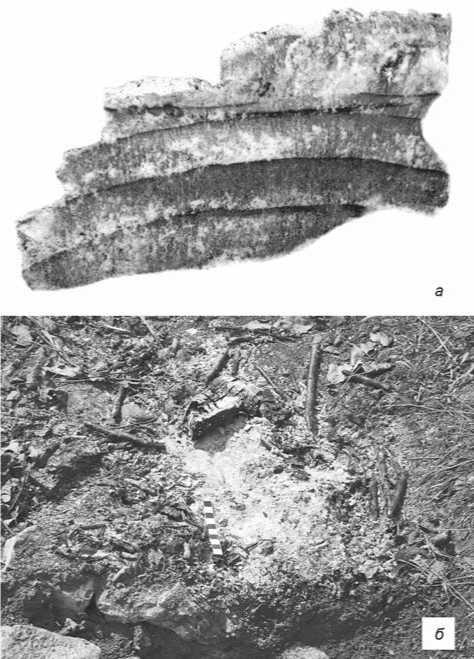

В о статках кострища собрано ок. 100 мелких древесных угольков. Все они представляют собой небольшие фрагменты веток или стволов кустарниковых растений, длина которых колеблется от нескольких миллиметров до 2 см, а диаметр – от 1 до 10 мм. Десять наиболее крупных фрагментов были отобраны для определения видового состава растений по анатомическим признакам. Наиболее крупный образец из этой серии – № 1, размером в поперечнике 11 × 6 мм, насчитывающий не менее пяти четко различимых годовых колец, позволил сделать предварительное определение

Рис. 1 . Кострище в нижнем культурном слое Чагырской пещеры.

а – общий вид; б – поперечный разрез.

по поперечному срезу. Древесину можно уверенно отнести к хвойным, возможно, к лиственнице (рис. 2, а ). Более точное определение будет проведено на основании детального анатомического анализа всех 10 образцов.

Культурный контекст. Каменная индустрия слоя 6в/2 была ориентирована на получение широких и коротких, массивных в поперечном сечении отщепов с радиальных и ортогональных нуклеусов. В слое было обнаружено значительное количество орудий (ок. 30 % типологически определимой коллекции без отходов производства), большую часть которых составляют простые скребла поперечных модификаций, различные типы конвергентных скребел, ретушированные остроконечники. Индустрия слоя отражает полный производственный цикл утилизации каменного сырья, начиная с этапа разжелвачивания галек и заканчивая оформлением орудий. В пользу данного факта свидетельствуют значительное количество отщепов с коркой, технических сколов, ассоциирующихся с радиальной и ортогональной схемами редукции, а также значительное количество чешуек (ок. 90 %) [Ко-

Рис. 2 . Образец топлива из костра и экспериментальное кострище.

а – фото поперечного среза фрагмента угля от хвойного растения при 8-кратном увеличении (видны не менее пяти годовых колец; для повышения контрастности в образец втирался меловый порошок); б – экспериментальное кострище, поперечный разрез.

лобова и др., 2016]. Ярким элементом комплекса являются костяные неформальные орудия, большую часть которых составляют ретушеры. В непосредственной близости от костра было обнаружено значительное количество каменных артефактов, включая орудия, костяные орудия, при этом в самом кострище артефактов или крупных костей обнаружено не было.

Эксперимент. С целью определения характера и функционального назначения обнаруженного кострища нами был проведен эксперимент, учитывающий основные факторы осадконакопления в пещере и состав топлива. Эксперимент проводился в непосредственной близости от Чагырской пещеры, на противоположном берегу р. Чарыш. В качестве основы для костра использовались обломки известняка из пещеры. Обломки были помещены в яму глубиной 30 см. Затем они были перекрыты отложениями из слоя 7 пещеры, в котором не содержалось культурных остатков. Именно на этих отложениях и был сооружен неандертальцами археологический ко стер. В качестве топлива нами 134

использовались лиственница (ок. 10 % топлива) и тонкие свежие ветки березы с листьями (ок. 90 % топлива). Выбор березы в качестве топлива был обусловлен ее частым определением в палиноспек-трах данного литологического слоя [Rudaya et al., 2017]. Размеры костра примерно соответствовали размерам археологического оригинала.

Эксперимент проводился в несколько этапов.

-

1. Костер был разведен в сухую безветренную погоду и поддерживался в течение 1,5 ч до полного выгорания топлива. Необходимо отметить, что в процессе функционирования костра вся экспериментальная площадка была задымлена.

-

2. После остывания экспериментальное кострище было законсервировано с использованием слоя фольги, слоя полиэтиленовой пленки и слоя рыхлых отложений (ок. 15 см, для предотвращения проникновения осадков) и подвергалось вытаптыванию. Спустя неделю кострище было расконсервировано, и раскопано для фиксации поперечного разреза (рис. 2, б ), который будет сопоставлен с археологическим.

-

3. Экспериментальное кострище было вновь законсервировано для изучения в следующем полевом сезоне.

На следующий год экспериментальное кострище в комплексе с археологическим будут исследоваться геофизическими методами, включающими магнитометрию, электротомографию и георадиолокацию с целью поиска новых кострищ в рыхлых отложениях Чагырской пещеры. На основе данного опыта будет разрабатываться методика поиска костров в карстовых полостях, содержащих остатки материальной культуры палеолита.

Проведенное сопоставление экспериментального и археологического ко стрищ показало, что они практически идентичны (исключая морозную деформацию). Морфологические характеристики сохранившихся фрагментов древесного угля, такие как размерность, распространение в заполнителе ко стрища, также схожи. Исходя из этого, можно сделать заключение, что археологический костер горел непродолжительное время (ок. 2 часов) и продуцировал незначительное количество тепла. Полученные данные носят предварительный характер, для обоснования функциональной специфики необходимы дополнительные исследования.

В настоящий момент кострище из слоя 6в/2 Ча-гырской пещеры является самым древним задокументированным свидетельством использования огня древним человеком на территории Горного Алтая. Несомненно, новые раскопки на ключевых памятниках региона позволят обнаружить и более ранние остатки костров либо очагов.

Полевые и дендрохронологические исследования выполнены за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-50-00036); экспериментальные – в рамках проекта РФФИ № 17-29-04122-офи-м; геологические исследования поддержаны Институтом геологических наук Польской академии наук (внутренний проект 2017 г.).

Список литературы Первое кострище неандертальцев, обнаруженное на территории Горного Алтая в Чагырской пещере

- Деревянко А.П., Маркин С.В., Шуньков М.В. Сибирячихинский вариант среднего палеолита Алтая // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2013. -№ 1. - С. 89-103.

- Колобова К.А., Маркин С.В., Шнайдер С.В., Алишер-кызы С., С елецкий М., Комза К., Зубова А.В., Кишкурно М. Исследования среднепалеолитических комплексов Чагырской пещеры в полевом сезоне 2016 года // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. - Т. XXII. - С. 89-93.

- Rudaya N., Vasiliev S., Viola B., Talamo S., Markin S. Palaeoenvironments during the period of the Neanderthals settlement in Chagyrskaya cave (Altai Mountains, Russia) // Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. - 2015. - Vol. 467. - P. 265-276.