Первопоселенцы г. Новосибирска: демографическая структура населения Кривощековского Приобья в XVIII - первой половине XIX века

Автор: Чикишева Т.А., Сальникова И.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Антропология и палеогенетика

Статья в выпуске: 2 т.49, 2021 года.

Бесплатный доступ

Проведены половозрастные определения палеоантропологической серии с кладбища XVIII- первой половины XIX в., относящегося к с. Кривощекову и окрестным деревням, которые в середине 1790-х гг. были выделены в Кривощековскую волость. В исторической литературе эта территория получила название Кривощековское Приобье. Основатели села являются переселенцами из европейских регионов Российского государства. Изучены архивные материалы по естественному движению кривощековского населения. Построены таблицы смертности, рассчитаны процентные соотношения разных возрастных групп и средний возраст смерти взрослого населения. Ограничение набора палеодемографических показателей обусловлено тем, что реальная кривощековская популяция не была стационарной. Результаты палеодемографического анализа сопоставлены со сведениями из двух архивных источников - исповедальных и метрических книг Николаевской церкви, где зафиксированы акты гражданского состояния (рождения, браки, смерти) за период с 1763 по 1841 г. Сравнительный материал относится к русскому старожильческому и местному татарскому населению Омского Прииртышья XVII-XIX вв. Половозрастные определения остеологического материала получены для 462 индивидов, что составляет треть от числа умерших в 1763-1841 гг., т.е. за время активного использования кладбища. Выявленный уровень детской смертности ниже, чем у старожилов и переселенцев, а также аборигенного населения на среднем Иртыше. Наиболее уязвимым контингентом в кривощековской популяции были молодые женщины и дети 1-4 лет. Результат, полученный по палеоантропологическим данным, совпадает с выявленной по архивным материалам ситуацией в реальной популяции.

Палеодемография, таблицы смертности, метрические книги, внешние миграции, русские первопоселенцы, кривощековская популяция

Короткий адрес: https://sciup.org/145146276

IDR: 145146276 | УДК: 572 | DOI: 10.17746/1563-0102.2021.49.2.144-153

Текст научной статьи Первопоселенцы г. Новосибирска: демографическая структура населения Кривощековского Приобья в XVIII - первой половине XIX века

В сентябре–октябре 2018 г. Отделом охранно-спасательной археологии (ООСА) ИАЭТ СО РАН были проведены археологические спасательные раскопки на выявленном объекте «Участок культурного слоя села Кривощеково», расположенном в зоне строительства мостового перехода через р. Обь в створе ул. Ипподромская в г. Новосибирске. Исторические источники свидетельствуют, что Кривощеково было первым поселением подданных Российского государства на этой территории. В середине XVIII в. после постройки Никольской церкви оно стало селом и центром одноименной волости.

На месте раскопок обнаружен фундамент каменной Николаевской церкви*, построенной в 1881 г. Он перекрывал грунтовый могильник, и это позволяет предполагать, что храм был возведен на территории погоста XVIII – первой половины XIX в. Первое упоминание о наличии церкви в с. Кривощекове имеется в восьмом дистрикте историко-географического описания Г.Ф. Миллера [Элерт, 1988, с. 79]. Вероятно, на этом месте было здание деревянной церкви, построенной в 1746 г., и рядом с ней располагалось кладбище. По сведению К.А. Голодяева, в 1824 г. «сельское общество “коштом” с жителями окрестных деревень построило в Кривощеково новую деревянную церковь во имя Святителя и Чудотворца Николая Мирликий-ского, волостное правление и полицейскую управу» [2016, с. 90]. Традиционно новый храм возводили на старом месте. При раскопках из 384 погребений были извлечены останки скелетов, которые стали объектом данного палеодемографического исследования.

Палеодемография возникла как раздел демографии, использующий для построения моделей естественного движения населения (т.е. изменения численности и половозрастной структуры популяции в аспекте социобиологических, социоэкономических и социокультурных факторов [Борисов, 2001, с. 6–7]) таблицы смертности, которые основаны на традиционных для палеоантропологии результатах определения пола и возраста погребенных. Современные методы позволяют оценивать такие демографические параметры палеопопуляций, как их численность, смертность в разных возрастных категориях, продолжительность жизни взрослых людей каждого пола, соотношение полов взрослых, уровень фертильности, детская смертность [Acsadi, Nemeshkeri, 1970; Weiss, 1973; Chamberlain, 2001; Paleodemography…, 2002; Алексеев, 1972; Алексеева, Богатенков, Лебединская, 2003]. На их основе могут быть реконструированы кризисные последствия эпидемий, межпопуляционных и внутрипопуляционных конфликтов антагонистического характера, особенностей семейного уклада, специфических физических нагрузок. Однако на практике палеодемографические исследования сводятся к анализу таблиц смертности, и до реконструкций дело не доходит в силу ограниченного использования при интерпретации выявленных демографических событий антропологами археологических и этнографических источников, а археологами антропологических. В своей работе мы расширили предметное поле, поместив палеодемографические данные в контекст конкретной, документированной историческими источниками популяции.

Одной из проблем создания адекватных моделей палеодемографических событий является несоблюдение такого важного требования к сбору данных, как возможно более полная сохранность информации о составе погребенных разных возрастных классов. Зачастую это проявляется в искажении численности детского (в особенности младенческого) контингента. Слабокальцинированные останки детей в большей степени подвержены разрушению в физико-химических условиях захоронений, чем скелеты взрослых индивидов. Также они часто утрачиваются при хранении, поскольку практически не используются для классического антропологического анализа и отношение к детской части коллекций менее внимательное, чем к взрослой. Исследованный нами палеоантропологический материал некрополя в с. Кривощекове лишен этого недостатка, поскольку был собран со всей площади памятника, а половозрастные определения проводились непосредственно в процессе его камеральной обработки. Учитывались не только костяки более или менее полной комплектности, но и разрозненные кости и самые мелкие их фрагменты. Причем с особой тщательностью мы анализировали детскую часть серии.

Одним из дискутируемых в палеодемографии является вопрос о допустимости моделирования демо- графической структуры палеопопуляции (возрастных классов в живом населении) на основе сведений о смертности, полученных по остеологическим данным [Hoppa, 2002]. Но, поскольку существуют реестры прихода, к которому относились с. Кривощеково и близлежащие (на расстоянии нескольких километров от него) деревни, мы смогли провести перекрестную проверку результатов, полученных по данным остеологии, и информации из двух архивных источников – исповедальных и метрических книг, фиксирующих акты гражданского состояния (рождения, браки, смерти). Она позволила продемонстрировать, что исследованная остеологическая серия представляет выборку из реальной кривощековской популяции, и соотнести критические демографические события в ней, такие как высокая смертность в определенных возрастных когортах, с укладом семейной и событиями общественной жизни.

Материал и методика исследования

Пол и возраст определен для 462 индивидов, что составляет 93,1 % от общего числа погребенных (496 индивидов). Соответственно, в такой выборке палеоде-мографические характеристики с высокой степенью достоверности представляют особенности половозрастной структуры прихода Николаевской церкви (все отно сящие ся к нему поселения имели общий погост). Учитывая частые административно-терри- ториальные преобразования в связи с растущей численностью населения и возникновением новых поселений, Т.С. Мамсик, изучавшая историю Верхнего Приобья XVIII–XIX вв., иногда определяет его как Кривощековское Приобье [2012, с. 65], и мы также будем использовать эту формулировку.

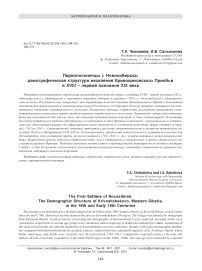

Демографические данные по населению реальной кривощековской популяции получены нами из церковной документации (ГАНО. Ф. 156. Оп. 1. Д. 2814–2818; ГАТО. Ф. 264. Оп. 1. Д. 22). Эта информация охватывает период 1764–1841 гг. Расчет основных показателей естественного движения (коэффициенты рождаемости, смертности, естественного прироста) мы смогли провести для 1781, 1797, 1813, 1825 и 1835 гг., т.е. через примерно равные промежутки для интервала в 54 года. Полученные данные свидетельствуют о том, что коэффициенты рождаемости неуклонно и существенно превышали показатели смертности (табл. 1, рис. 1). Такая ситуация не соответствует стабильным или стационарным демографическим условиям, в рамках которых работают применяемые в палеодемографии формулы расчета параметров для моделирования структуры исходной популяции [Angel, 1969; Weiss, 1973, p. 8–10] (вероятность смерти и ожидаемая продолжительность жизни в том или ином возрастном интервале, объем популяции, размер семьи и др.). Достижение стабильности занимает, возможно, 50–100 лет в закрытых для миграций популяциях, соответствующих доиндустриальному уровню развития об-

Таблица 1. Показатели естественного движения населения

|

Год |

Группа |

Общая численность |

Число рождений |

Число смертей |

Общий коэффициент рождаемости, % |

Общий коэффициент смертности, % |

Коэффициент естественного прироста, % |

|

1781 |

Мужчины |

702 |

30 |

3 |

4,27 |

0,43 |

3,84 |

|

Женщины |

689 |

20 |

5 |

2,9 |

0,73 |

2,17 |

|

|

Итого |

1 391 |

50 |

8 |

3,39 |

0,57 |

2,82 |

|

|

1797 |

Мужчины |

1 051 |

28 |

4 |

2,66 |

0,38 |

2,28 |

|

Женщины |

1 032 |

27 |

6 |

2,61 |

0,58 |

2,03 |

|

|

Итого |

2 083 |

56 |

10 |

2,68 |

0,48 |

2,2 |

|

|

1813 |

Мужчины |

1 280 |

80 |

18 |

6,25 |

1,41 |

4,84 |

|

Женщины |

1 318 |

81 |

14 |

6,14 |

1,01 |

5,13 |

|

|

Итого |

2 661 |

161 |

32 |

6,05 |

1,2 |

4,85 |

|

|

1825 |

Мужчины |

1 609 |

83 |

13 |

5,16 |

0,81 |

4,35 |

|

Женщины |

1 756 |

94 |

13 |

5,35 |

0,74 |

4,61 |

|

|

Итого |

3 365 |

177 |

26 |

5,26 |

0,77 |

4,49 |

|

|

1835 |

Мужчины |

1 979 |

111 |

25 |

5,61 |

1,26 |

4,35 |

|

Женщины |

2 169 |

98 |

30 |

4,52 |

1,38 |

3,14 |

|

|

Итого |

4 148 |

209 |

55 |

5,04 |

1,33 |

3,71 |

Рис. 1. Распределение показателей естественного движения рассматриваемого населения в 1781–1835 гг.

а , б – коэффициент рождаемости: а – мужчины, б – женщины; в , г – коэффициент смертно сти: в – мужчины, г – женщины; д , е – естественный прирост: д – мужчины, е – женщины.

щества [Chamberlain, 2001]. Численность же населения Кривоще-ковского Приобья прогрессивно возрастала, причем за счет не только естественных процессов воспроизведения, но и притока извне [Мам-сик, 2012, с. 67]. Освоение этого района русскими людьми началось с основания в 1707 г. переселенцами (ок. 20 семейств) из «розных» Тобольских слобод «деревни-торжища» Кривощеково [Там же, с. 50–51] на границе т.н. Те-леутской землицы (территория «белых калмыков», подвластных Джунгарии) вокруг Сибирского тракта. К середине 1790-х гг. была образована Кривощеков-ская волость, в которую входило уже 35 небольших селений, а в 1823 г. 38 [Там же, с. 68].

Предполагая, что миграционный фактор сыграл определенную роль в формировании демографической структуры кривощековской популяции, и не имея возможности учесть его количественно, на основе таблиц смертности мы произвели расчет только ба-

-♦- а

б

-е- е

зовых палеодемографических показателей. Их общепринятые символические обозначения [Weiss, 1973, p. 1–10; Алексеева, Богатенков, Лебединская, 2003, с. 21] и формулы расчета представлены в табл. 2. Мы получили распределение остеологической коллекции по полу и возрасту, рассчитали среднюю продолжительность жизни в популяции без учета детской смертности, проанализировали процентные соотношения детей, мужчин и женщин в разных возрастных классах.

Стандартная группировка при описании возраст- ной структуры населения, принятая во всех демографических документах и расчетах ООН, включает од-

Таблица 2. Использованные палеодемографические характеристики и формулы их расчета для пятилетних возрастных интервалов

Существуют и другие способы группировки па-леодемографических данных, базирующиеся на градациях основных стадий онтогенеза [Алексеев, 1972; Пежемский, 2003, 2010]. Качество рассматриваемой палеоантропологической с ерии дает возможность применить к ней и стадиальную схему, т.к. она используется в работах по русскому старожильческому и местному татарскому населению Омского Прииртышья XVII–XIX вв. [Южакова, 2016, 2018], содержащих основной сравнительный материал для нашего исследования.

Учитывая большой объем в кривощековской серии останков детей (201 индивид из 462, что со- ставляет 43,5 % от общей численности), мы особое внимание уделили анализу естественного движения детского контингента. В его основу положены данные о рождаемости и детской смертности в период 1763–1841 гг., полученные из метрических книг (ГАНО. Ф. 156. Оп. 1. Д. 2814–2818; ГАТО. Ф. 264. Оп. 1. Д. 22), в которых содержится также информация о причине смерти.

Результаты и обсуждение

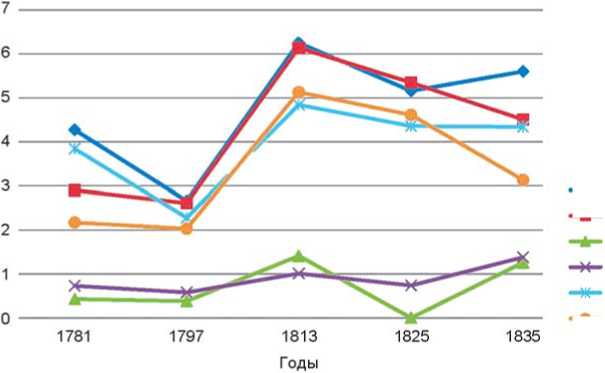

В соответствии с изложенными выше принципами была построена таблица смертности населения, оставившего погребения на погосте церкви, которая существовала в XVIII – первой половине XIX в. в с. Криво-щекове (табл. 3). Распределение процентного состава возрастных классов в этой группе демонстрирует возрастание уровня смертности в трех интервалах: 0–4; 25–29 и 35–39 лет (рис. 2). Заслуживающей внимания особенностью графика является то, что при общей для обоих полов конфигурации кривых на отрезке от 15–19 до 25–29 лет, отражающем последовательное повышение уровня смертности, линия женской выборки проходит значительно выше мужской, а после возрастного интервала 30–34 года с наименьшими показателями взаиморасположение этих линий относительно друг друга меняется. Женская смертность в возрасте от 15 до 30 лет в кривощековской по-

Таблица 3. Общая таблица смертности индивидов, погребенных на погосте с. Кривощекова

|

Возрастной интервал (х) |

Группа суммарно |

Мужчины |

Женщины |

|||

|

Число индивидов (Dx) |

Процент выборки (Cx) |

Число индивидов (Dx) |

Процент выборки (Cx) |

Число индивидов (Dx) |

Процент выборки (Cx) |

|

|

0 |

38 |

8,23 |

– |

– |

– |

– |

|

0–1 |

27 |

5,84 |

– |

– |

– |

– |

|

1–4 |

90 |

19,48 |

– |

– |

– |

– |

|

5–9 |

35 |

7,58 |

– |

– |

– |

– |

|

10–14 |

11 |

2,38 |

– |

– |

– |

– |

|

15–19 |

20 * |

4,33 |

2 |

1,59 |

17 |

12,69 |

|

20–24 |

24 |

5,19 |

8 |

6,35 |

16 |

11,94 |

|

25–29 |

39 |

8,44 |

15 |

11,90 |

24 |

17,91 |

|

30–34 |

22 |

4,76 |

9 |

7,14 |

13 |

9,70 |

|

35–39 |

51 |

11,04 |

30 |

23,81 |

21 |

15,67 |

|

40–44 |

39 |

8,44 |

23 |

18,25 |

16 |

11,94 |

|

45–49 |

32 |

6,93 |

21 |

16,67 |

11 |

8,21 |

|

50–54 |

15 |

3,25 |

7 |

5,56 |

8 |

5,97 |

|

55+ |

19 |

4,11 |

11 |

8,73 |

8 |

5,97 |

|

Всего |

462 |

100 |

126 |

100 |

134 |

100 |

*В группу вошел индивид, пол которого определить не удалось

—♦— а

Рис. 2. Распределение процентного состава возрастных классов в палеоантропологической серии. а – все индивиды; б – мужчины; в – женщины.

б в

пуляции значительно превышала мужскую, а начиная с интервала 35–39 лет вплоть до возраста 55+ мужчин умирало относительно больше. Мы не связываем эту тенденцию с более благополучными для взрослых зрелых женщин условиями жизни. Скорее, наблюдаемая инверсия свидетельствует о том, что многочисленные ранние смерти в женской группе кривощеков-ского населения привели к заметному уменьшению в ее составе возрастной когорты Maturus. В наши задачи не входил анализ факторов, обусловивших такую ситуацию. Отметим только, что в метрических книгах довольно часто указываются причины смерти, и для женщин они определяются словом «горячка». Вероятно, во многих случаях оно свидетельствует о смерти от общего заражения крови, сопровождающегося очень высокой температурой. Частые роды при отсутствии квалифицированного родовспоможения и необходимой гигиены могли определять селективную смертность женщин в возрастных когортах Juvenilis и Adultus.

О частой смерти женщин в родах свидетельствуют совместные захоронения с ними на кривощеков-ском погосте новорожденных или внутриутробных детей. Мы выявили девять таких случаев. Возрастной состав женщин из этих погребений достаточно широк: 16–18 (1), 18–20 (1), 25–29 (1), 35–39 (5) и даже 55–60 (1). В двух случаях в одном погребении с женщинами находились близнецы. Многоплодные беременности встречались, видимо, у кривощековцев часто и могут рассматриваться как одна из особенностей этой популяции. Мы выявили шесть случаев захоронения в одной могиле по двое детей приблизительно одного возраста: четыре пары новорожденных и две в возрасте 2,5–3 и 3,5–4 лет. Наши наблюдения перекликаются с записями в метрических книгах, где также отмечалось рождение близнецов.

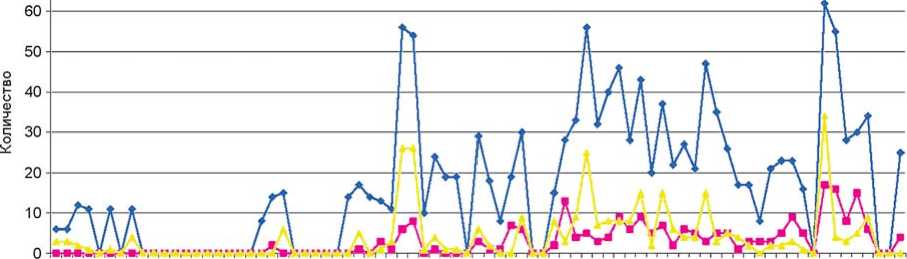

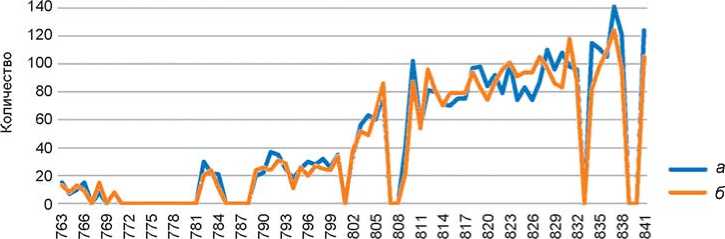

В детской когорте максимальная смертность наблюдается на первом году жизни. Результат, получен- ный по палеоантропологическим данным, совпадает с ситуацией в реальной популяции в 1763–1841 гг. (рис. 3). На графике кривая смертности детей 1–5 лет почти всегда проходит значительно выше, чем младенцев (0–1 год). Следует отметить, что в Криво-щековской волости существовали периоды, когда на протяжении нескольких лет смерти детей не были зафиксированы в метрических книгах, – десятилетие с 1771 по 1781 гг. и пятилетие с 1785 по 1789 гг. Вероятно, это связано с отсутствием информации по указанным годам, а не с естественной демографической ситуацией в популяции. Четыре наиболее высоких пика детской смертности (1795–1796; 1810–1812; 1823; 1834–1835 гг.) объясняются эпидемиями оспы в регионе, о чем свидетельствуют записи о причинах смерти. Меньшая уязвимость младенцев обусловлена их вскармливанием материнским молоком, что обеспечивает должный уровень иммунитета. Перевод детей следующего возрастного этапа на общий рацион в сочетании с возрастанием физической и познавательной активности объясняет их подверженность инфекциям. В те же годы возрастала и смертность взрослого контингента, но одновременно повышалась и рождаемость. Причем на годы максимальной элиминации детей приходится наибольшее число рождений (рис. 4). Видимо, не только открытость к внешним миграциям, но и поддержание в семьях должного числа потомков было фактором предотвращения процесса депопуляции населения в новых поколениях.

На графиках распределения основных показателей естественного движения для пяти лет из хронологического интервала в 54 года (примерно через равные промежутки от 1781 до 1835 г.) обращает на себя внимание меньшая амплитуда колебаний коэффициента смертности у женщин, чем у мужчин (см. рис. 1). Коэффициенты рождаемости и естественного прироста имеют одинаковую тенденцию у обоих полов до терминального в нашем анализе года – 1835, в котором коэффициент

а

—в— б в

Годы

Рис. 3. Распределения числа умерших в Кривощековской волости детей в 1763–1841 гг. а – все дети; б – в возрасте до года; в – 1–5 лет.

Годы

Рис. 4. Распределение числа родившихся в Кривощековской волости детей в 1763–1841 гг. а – мальчики; б – девочки.

рождаемости у женщин заметно снижается, а у мужчин возрастает. Соответственно, такое же направление изменения наблюдается и по естественному приросту. Тенденции для показателей естественного движения в чем-то перекликаются с характерными особенностями графиков детской смертности и рождений за весь период 1763–1841 гг. Наивысшие и фактически одинаковые для мужчин и женщин коэффициенты рождаемости и естественного прироста наблюдаются в одно время с максимальными значениями коэффициента смертности – в 1813 г. Однако в 1835 г. общее для обоих полов возрастание уровня смертности по отношению к 1825 г. повлекло увеличение коэффициентов рождаемости и естественного прироста только у мужчин, а у женщин эти показатели существенно снизились. Данное наблюдение может свидетельствовать о том, что формирование сбалансированной демографической структуры в популяциях определяется многими факторами. Тем не менее для кривощековской одним из значимых является смертность. Ответной реакцией на ее рост, особенно в детском контингенте, здесь становится повышение уровня рождаемости.

Мы имеем возможность сравнить половозрастную структуру кривощековской популяции с данными по старожилам и переселенцам, проживавшим в д. Изюк неподалеку от г. Тары. Деревня была основана примерно в то же самое время (в 1701 г.) и в аналогичной исторической ситуации служилыми людьми г. Тары. При раскопках местного кладбища, которое носит в археологической литературе название могильник Изюк I, в 261 погребении обнаружены останки 264 индивидов [Южакова, 2018]. Также для сравнительного анализа доступны данные по аялынским татарам, проживавшим в д. Чеплярева, значившейся в переписи 1625 г. [Томилов, 1981, с. 137]. Они представлены палеоантропологической серией из могильника Чеплярово-27 [Южакова, 2016], видимо являвшегося кладбищем этой деревни. В конце XVIII – начале XIX в. аялынские татары четко выделяются как этническая группа в составе тарских татар – показа- тель эндогамности в 1795 г. составил 65 % браков внутри группы [Томилов, 1981, с. 138]. Сравнение палео-демографических показателей популяций с открытой и закрытой для внешних миграций демографической структурой представляет особый интерес (табл. 4).

Прежде всего отметим, что в группе из Кривоще-кова женщин больше, чем мужчин, тогда как в выборках из Изюка I и Чеплярова-27 наблюдается противоположная ситуация. Относительно более высокая смертность женского контингента в поселениях Кри-вощековского Приобья, чем в деревнях Среднего Прииртышья, может быть следствием различий в социальных, бытовых и даже экологических условиях, диктующих основные направления хозяйственной деятельности, а также адаптированности населения к ним на биологическом уровне.

Кривощеково формировалось служилыми людьми, мигрировавшими в основном с территории Русского Севера [Мамсик, 2012, с. 89]. Но среди выходцев из Европейской России могли быть также белорусы, малороссы, поляки и литовцы [Там же, с. 105]. Переселенцы осуществляли торговлю с телеутами в начале XVIII в., затем стали специализироваться на перегоне скота и перевозке грузов на правый берег р. Оби, наряду с рыболовством и домашними промыслами [Там же, с. 49].

Как исторически сложившаяся переправа для скота это место было удобно тем, что Обь здесь мелкая и имеет несколько островов. Переселенцы прибывали в Киво-щековское Приобье в основном со своими семьями, хотя не исключена возможность браков мужчин с телеутками.

Первые 11 семей в с. Кривощекове зафиксированы переписью населения в 1710 г. (РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Д. 434). Они состояли из 19 мужчин, 18 женщин и 50 детей от 0 до 19 лет. Эти дети составили первое поколение кривощековцев. В исповедных росписях и исторической литературе приводятся сведения о том, что многие семьи переселенцев относились к сословию разночинцев [Мамсик, 2012, с. 108; Миненко, 1990, с. 42], т.е. и мужья, и жены были далеки от крестьянского труда. Поскольку торговля осуществлялась мужчинами, крестьянский быт ложился в основном на плечи женщин. С 1759 г. мужское население было приписано к заводам Алтайского округа и несло дополнительные повинности [Миненко, 1990, с. 65], которые надолго отрывали мужчин от семьи. Это увеличивало и без того тяжелые физические нагрузки женщин. Учитывая данные обстоятельства, мы должны предположить, что как минимум первые два поколения кривощековских женщин не могли быть адаптированы к местообитанию и особенностям быта.

Таблица 4. Основные палеодемографические характеристики популяции погребенных на погосте с. Кривощекова и некрополях Омского Прииртышья

|

Показатель |

Кривощеково |

Изюк I [Южакова, 2018] |

Чеплярово-27 (аялынские татары) [Южакова, 2016] |

|

PSR (m–f) |

48,5–51,5 |

39,3–60,7 |

58,5–41,5 |

|

PSR (m–f) Juvenilis (15–24) |

23,3–76,7 |

20,0–80,0 |

50,0–50,0 |

|

PSR (m–f) Adultus (25–34) |

39,3–60,7 |

33,3–66,7 |

55,6–44,4 |

|

PSR (m–f) Maturus I (35–44) |

58,9–41,1 |

41,2–58,8 |

58,8–41,2 |

|

PSR (m–f) Maturus II (45–54) |

59,6–40,4 |

42,1–57,9 |

55,6–44,4 |

|

PSR (m–f) Senilis (55+) |

57,9–42,1 |

50,0–50,0 |

100,0–0 |

|

С (55+) |

4,11 |

1,53 |

1,9 |

|

Cm (55+) |

2,38 |

0,77 |

1,9 |

|

Сf (55+) |

1,73 |

0,77 |

0 |

|

PCD |

43,72 |

69,1 |

60,2 |

|

PSR (с–а) * |

43,7–56,3 |

69,1–30,7 |

60,2–39,8 |

|

PCNB. Смертность новорожденных детей в детской когорте (%) |

18,81 |

44,2 |

12,9 |

|

PCB. Смертность детей первого года жизни в детской когорте (%) |

13,37 |

21,0 |

21,0 |

|

AA. Средний возраст смерти взрослых в группе ** |

35,4 |

35,1 |

41,3 |

|

AA (m). Средний возраст смерти мужчин ** |

39,4 |

38,3 |

42,0 |

|

AA (f). Средний возраст смерти женщин ** |

33,9 |

33,4 |

39,7 |

*В группу взрослых (а) включены также индивиды юношеского возраста (Juvenilis).

**В финальном возрастном интервале (55+) за средний возраст принят 57,5.

Деревня Изюк, по мнению этнографов, формировалась на основе крещеного, не только русского, но и аборигенного финно-угорского, населения, и ее жители были интегрированы в местное сообщество [Бережнова, Корусенко, Новоселова, 2001]. Изюкские девушки вступали в браки прежде всего с мужчинами из окрестных старожильческих деревень. Эти мужчины могли иметь какие-то нерусские корни, а их отцы относились к крестьянскому и служилому сословию [Там же]. Аялынские татары, оставившие могильник Чеплярово-27, располагали как минимум четырьмя столетиями для адаптации к местным условиям и формирования адекватной структуры социальных отношений, что отразилось на таком палеодемографи-ческом показателе, как средний возраст смерти взрослого населения, заметно более высоком у них по сравнению с изюкской и кривощековской группами.

Реконструированный нами демографический профиль кривощековской палеопопуляции в целом соответствует картине, наблюдаемой у переселенцев и старожилов д. Изюк. Практически идентичными и низкими являются показатели среднего возраста смерти, в процентном соотношении полов преобладают женщины, а наиболее уязвим женский контингент в юношеском возрасте. Тем не менее в обеих группах есть женщины, дожившие до пожилого возраста, тогда как в палеопопуляции аялынских татар (Чепля-рово-27) такие индивиды не встречены. В архивных источниках о населении Кривощековской воло сти мы обнаружили сведения о том, что некоторые люди доживали до 90 лет.

Средний возраст смерти взрослых, захороненных на могильнике Чеплярово-27, существенно выше, чем в изюкской и кривощековской группах. В процентном соотношении полов здесь преобладают мужчины за счет повышения уровня их смертности в зрелом и пожилом возрасте. Особенностью чепляровской палеопопуляции является примерно равное процентное соотношение мужчин и женщин в юношеском и молодом возрасте.

Процентное соотношение детей и взрослых во всех трех группах может рассматриваться как характерное для сельского населения. Интересно отметить, что большое в абсолютном выражении число детей на Кривощековском погосте (200 индивидов) составило относительно взрослого контингента наименьшую для трех палеопопуляций величину – 43,7 % при 69,1 % на Изюке I и 60,2 % на Чеплярове-27. Ниже здесь и показатели смертности новорожденных и детей первого года жизни. Следовательно, ситуация с детской смертностью у населения Кривощековского Приобья в XVIII – первой половине XIX в. была обычной для сибирских поселений старожилов и переселенцев и даже несколько лучшей, чем у аборигенов Среднего Прииртышья.

Заключение

Палеоантропологический материал, полученный при раскопках пого ста с. Кривощекова, представляет собой останки пяти поколений жителей этого села и близлежащих деревень. Территория кладбища археологами вскрыта практически полно стью, и половозрастные определения погребенных были сделаны сразу по окончании раскопок в стационарных условиях ИАЭТ СО РАН. Проведенный нами анализ палеодемографических показателей основан на репрезентативной выборке умерших жителей деревень Кривощековской волости. По данным метрических книг Николаевской церкви, в период с 1763 до 1841 г., т.е. за время активного использования кладбища, умерло 1 374 чел. Половозрастные определения получены для 462 индивидов, что составляет треть от этого числа. Однако мы не сочли возможным применить к таблицам смертности данной палеопопуляции принятые в палеодемографическом анализе формулы, поскольку исторические источники свидетельствуют об открытости реальной кривощековской популяции для внешних миграций.

Рассчитанные нами базовые показатели половозрастной структуры хорошо согласуются с теми социокультурными особенностями, которые реконструированы историками по архивным данным. Кри-вощековская популяция формировалась в основном переселенцами из Европейской России, и ее первые два поколения вынуждены были приспосабливаться к новым климатическим условиям, хозяйственной деятельности и особенностям быта. Ситуация осложнялась периодическими вспышками натуральной оспы, известной в Сибири с начала XVII в. Наиболее уязвимым контингентом в этой популяции были молодые женщины и дети 1–4 лет.

Проявляя в целом такие же тенденции в характере и уровне смертности, что и палеопопуляции крупных поселений Среднего Прииртышья, кривощеков-ское население имело меньшие показатели детской смертности. Возможно, это связано с особенностями социального слоя, на основе которого оно формировалось. Вошедшие в состав кривощековских первопоселенцев разночинцы имели некоторый уровень образования, опыт проживания в городах и могли использовать свои знания для создания относительно благополучных санитарно-гигиенических условий в домах. Кто-то из переселенцев, возможно, обладал медицинскими навыками, о чем свидетельствуют записи о причинах смерти в метрических книгах (оспа, опухоли, чахотка и др.).

Подводя итог анализу половозрастной структуры кривощековской палеопопуляции, реконструированной по антропологическим и архивным материалам, можно заключить, что в совокупности эти данные достоверно отражают особенности палеодемогра-фических процессов на территории Новосибирского Приобья в XVIII – первой половине XIX в.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 19-49-54-0006.

Список литературы Первопоселенцы г. Новосибирска: демографическая структура населения Кривощековского Приобья в XVIII - первой половине XIX века

- Алексеев В.П. Палеодемография СССР // СА. – 1972. – № 1. – С. 3–21.

- Алексеева Т.А., Богатенков Д.В., Лебединская Г.В. Влахи: Антропо-экологическое исследование (по материалам средневекового некрополя Мистихали). – М.: Науч. мир, 2003. – 132 с.

- Бережнова М.Л., Корусенко С.Н., Новоселова А.А. Логистический анализ одного построения: как историки создают мифы // Интеграция археологических и этнографических исследований. – Нальчик; Омск: Ом. гос. пед. ун-т, 2001. – С. 48–56.

- Борисов В.А. Демография. – М.: Nota Bene, 2001. – 272 с.

- Голодяев К.А. Никольская церковь с. Кривощеково Томской губернии // Баландинские чтения. – Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т архитектуры, дизайна и искусств, 2016. – Т. XI. – С. 91–96.

- Мамсик Т.С. Первопоселенцы Новосибирского Приобья: По материалам XVIII – середины XIX в. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2012. – 254 с.

- Миненко Н.А. По старому Московскому тракту. – Новосибирск: Кн. изд-во, 1990. – 184 с.

- Пежемский Д.В. Определение биологического возраста в палеоантропологии и проблема возрастных интервалов // V Конгресс этнографов и антропологов России. Омск. 9–12 июня 2003 г.: тез. докл. – М.: ИЭА РАН, 2003. – С. 255.

- Пежемский Д.В. Половозрастная структура населения Петровского конца средневекового Пскова // Археология и история Пскова и Псковской земли. – Псков: Изд-во ИА РАН, 2010. – С. 47–54.

- Томилов Н.А. Тюркоязычное население Западно-Сибирской равнины в конце XVI – первой четверти XIX в. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1981. – 276 с.

- Элерт А.Х. Историко-географическое описание Томского уезда Г.Ф. Миллера (1734 г.) // Источники по истории Сибири досоветского периода. – Новосибирск: Наука, 1988. – С. 59–101.

- Южакова А.В. Палеодемография населения лесостепного Прииртышья XVII–XVIII вв. (могильник Чеплярово 27) // Вестн. Том. гос. ун-та. История. – 2016. – № 5. – С. 169–174.

- Южакова А.В. Палеодемографическая характеристика старожильческого населения Омского Прииртышья XVII–XVIII вв. (по материалам памятника Изюк I) // Изв. Иркут. гос. ун-та. Сер.: Геоархеология. Этнология. Антропология. – 2018. – Т. 25. – С. 162–175.

- Angel J.L. The bases of paleodemography // Am. J. Phys. Anthropol. – 1969. – Vol. 30. – P. 427–438.

- Acsadi G., Nemeshkeri J. History of Human Life Span and Mortality. – Budapest: Akademiai Kiado, 1970. – 346 p.

- Chamberlain A.T. Palaeodemography // Handbook of Archaeological Sciences / eds. D.R. Brothwell, A.M. Pollard. – N. Y.; L.: John Wiley and Sons, 2001. – P. 259–267.

- Hoppa J.W. Paleodemogra phy: looking back and thinking ahead // Paleodemography: age distributions from skeletal samples / eds. R.D. Hoppa, J.W. Vaupel. – N. Y.: Cambridge Univ. Press, 2002. – P. 9–28.

- Paleodemography: age distributions from skeletal samples / eds. R.D. Hoppa, J.W. Vaupel. – N. Y.: Cambridge Univ. Press, 2002. – 259 p.

- Weiss K.M. Demographic models for anthropology. – Wash.: Society for American Archeology, 1973. – IX, 186 p.