Первые данные изучения многослойного памятника Истыкская пещера (Восточный Памир, Таджикистан)

Автор: Шнайдер С.В., Сайфулоев Н.Н., Алишер Кызы С., Рудая Н.А., Дедов И.Е., Зоткина Л.В., Жуков В.А., Караев А., Наврузбеков М., Алексейцева В.В., Кривошапкин А.И.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXV, 2019 года.

Бесплатный доступ

Согласно результатам последних исследований, перманентное заселение высокогорных ландшафтов относится к периоду позднего голоцена: так, первые поселения в Андах на высоте ок. 4 000 м над ур. м. датируются ок. 12 тыс. л.н.; возраст первых поселений в Тибете - ок. 12,5 тыс. лет. Изучение каменного века высокогорий западной Центральной Азии проводилось в 1950-1970-х гг. По данным этих исследований, указанные территории были заселены человеком только в раннем голоцене (ок. 10 тыс. л.н.). Пересмотр старых коллекций и проведение серии абсолютного датирования позволили установить, что регион был заселен раньше (ок. 13 тыс. л.н.). В связи с этим силами российско-таджикской экспедиции было возобновлено полевое изучение многослойного памятника Истыкская пещера. В ходе работ была получена представительная археологическая коллекция, в т. ч. уникальные предметы из кости - иглы и украшения. Предварительный корреляционный анализ свидетельствует о сходстве обнаруженной каменной индустрии с индустриями памятников, располагающихся на сопредельных территориях (Ферганская, Маркансуйская и Алайская долины). Дальнейшие исследования позволят реконструировать направления миграций в высокогорные районы Центральной Азии и их хронологию, а также проследить взаимосвязь между изменениями ландшафтно-климатических условий и типами хозяйствования человека от самого раннего заселения вплоть до современности.

Памир, высокогорья, финальный плейстоцен, ранний голоцен, каменная индустрия

Короткий адрес: https://sciup.org/145145058

IDR: 145145058 | УДК: 902.01 | DOI: 10.17746/2658-6193.2019.25.293-298

Текст научной статьи Первые данные изучения многослойного памятника Истыкская пещера (Восточный Памир, Таджикистан)

Освоение высокогорий является одной из наиболее обсуждаемых и актуальных тем в современной археологии. Так, на территории Тибета наиболее ранние свидетельства появления человека связываются с денисовцем, бе сспорные свидетельства присутствия которого отмечаются ок. 160 тыс. л.н. на высоте 3 280 м над ур. м. [Chen et al., 2019]; ок. 40–30 тыс. л.н. датируется каменная индустрия Ньява Деву (высота 4 600 м над ур. м.), которая, вероятнее всего, ассоциируется также с денисов-цем [Zhang X.L. et al., 2018]. Что касается расселения человека современного анатомического облика, то высказано предположение, что он впервые появился здесь ок. 20 тыс. л.н. [Brantingham et al., 2007], однако данное исследование неоднократно подвергалось критике и на настоящий момент признается не всеми специалистами [Meyer et al., 2017]. Наиболее аргументированное раннее свидетельство проживания человека на Тибете было зафиксировано на памятнике Чузанг (Chusang) и датируется ок. 12,6 тыс. л.н. [Там же]. Учитывая физико-географические условия западной части Центральной Азии, а также ее географическую близость Тибетскому нагорью, данное направление исследований в настоящий момент может заполнить территориальную и хронологическую лакуны, а также предоставить новую информацию о путях расселения человека в обсуждаемых регионах.

На территории Центральной Азии к высокогорным районам относится Памир (средние высоты – 3 000–4 500 м над ур. м., максимум – 7 495 м, Пик Коммунизма) и Гиссаро-Алай (высота 3 000– 3 500 м над ур. м., максимум – 5 489 м, г. Чимтарга).

Активное археологическое изучение этого сурового региона проводилось в советское время В.А. Рановым, В.А. Жуковым и А.А. Никоновым. На Восточном Памире ими было открыто и изучено множество археологических памятников, большая 294

часть которых – это подъемные комплексы, по результатам технико-типологического анализа каменных артефактов отнесенные к верхнему палеолиту – неолиту [Ранов, Худжагелдиев, 2005]. Также в ходе данных работ были обнаружены и исследованы многослойные объекты Ошхона и Истыкская пещера [Ранов, 1988; Ранов, Худжагелдиев, 2005]. Согласно построениям, предложенным ранее, здесь выделялось два различных комплекса. Один (названный В.А. Рановым эпипалеолитическим) был представлен в материалах стоянки Ошхона и верхнем слое каменного века Истыкской пещеры. Второй комплекс (мезолитический, по В.А. Ранову) был обнаружен в материалах нижнего культурного горизонта Истыкской пещеры [Ранов, 1988]. В связи с малой представленностью стратифицированных памятников периода финального плейстоцена – раннего голоцена на территории Центральной Азии, а также учитывая, что здесь представлено несколько культурных традиций, повторное изучение Истыкской пещеры приобретает особую значимость. В связи с этим в полевом сезоне 2018 г. было возобновлено изучение памятника силами российско-таджикского археологического отряда по изучению каменного века Восточного Памира.

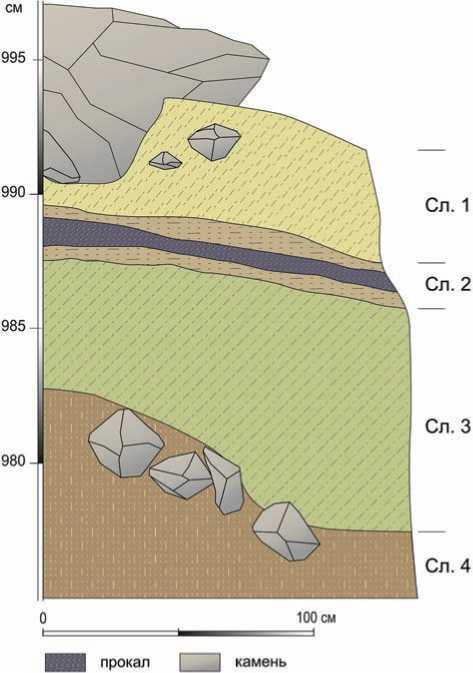

Стоянка располагается на левом берегу р. Су-листык (абсолютная высота над ур. м. – 4 060 м), на 7–12 м выше современного уровня реки (рис. 1). Общая площадь, вскрытая раскопом в 1970-х гг., составляет 30 м². В полевом сезоне 2018 г. в капельной линии пещеры была проведена небольшая зачистка северо-восточной стенки раскопа В.А. Жукова. В 2019 г. в этой части пещеры был заложен раскоп площадью 2 м2. В ходе проведения археологических работ на памятнике было выделено пять стратиграфических подразделений (рис. 2).

Слой 1. Серая супесь, пылеватая, структурно не выраженная, обломочный материал отсутствует.

Рис. 1. Расположение Истыкской пещеры ( 1 ); вид на памятник Истыкская пещера ( 2 ).

Истинная мощность слоя колеблется от 0,2 до 0,4 м. В нижней части слоя обнаружены следы большого понора, заполненного мышиным пометом.

Слой 2. Слой представляет собой коричневую, гумусированную, пылеватую, супесь. Выделено 3 прослоя.

Прослой 2.1 сложен из коричневой супеси, отмечены следы одного кострища, согласно предварительным результатам, основным сырьем для него послужил терескен. В прослое обнаружены каменные артефакты и фаунистические остатки. Отмечается большое количество обожженного обломочника.

Прослой 2.2 представляет собой прослойки та-пака (навоза), согласно предварительному морфологическому анализу он принадлежит быку рода Bos . В слое отмечается меньшая концентрация находок, чем в прослое 2.1.

Прослой 2.3 сложен темно-коричневой супесью, отмечено четыре следа кострищ, каменные и костяные артефакты и фаунистические остатки.

Слой 3. Серая супесь, пылеватая, бесструктурная. На границе между слоями 2–3 отмечается наличие стерильной прослойки. В слое обнаружены каменные артефакты и фаунистический материал. Истинная мощность слоя колеблется от 0,3 до 1,5 м.

Слой 4. Представлен серым речным хорошо сортированным песком, без каких либо включений. В археологическом отношении стерилен и достигает мощности 1 м.

Ниже слоя 4 залегает слой 5 , который представляет собой тонкие переслоения супеси и песка, возможно, фиксирует эпизоды подступления воды

Рис. 2. Стратиграфия памятника.

к пещере. В археологическом отношении слой стерилен. В ходе проведения раскопок скальное дно не было достигнуто, видимая мощность слоя составляет 0,5 м.

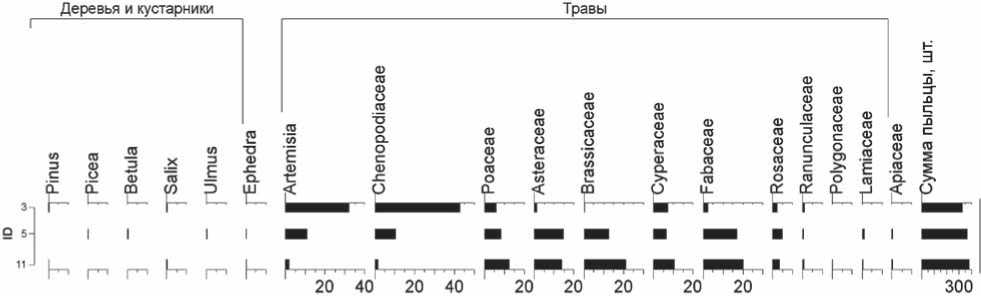

Рис. 3. Палинология памятника.

Палинологический анализ был проведен для образцов, отобранных из слоев 1 (ID 3) и верхней части слоя 3 (ID 5 и 11) (рис. 3). Образец из слоя 1 выявляет существование аридного климата во время накопления слоя и распространение пустынных степей или полупустынь в окрестностях Истыкской пещеры. На это указывают доминирование пыльцы семейства маревых (Chenopodiaceae) и полыней ( Artemisia). Древесные таксоны представлены единичными пыльцевыми зернами. Совсем другие растительные комплексы зафиксированы в образцах из верхней части слоя 3. В обоих образцах доминирует пыльца более мезофитного разнотравья: бобовые (Fabaceae), крестоцветные (Brassicaceae), астровые (Asteraceae), злаковые (Poaceae) и розоцветные (Rosaceae). При этом в образце ID 5 процент ксерофитных полыней и маревых также достаточно высок, что отличает его от образца с ID 11 в сторону усиления аридности климата.

В слое 0 зафиксировано несколько прослоек очажной золы, к которым приурочена наибольшая концентрация находок. Их большая часть представлена костями и зубами животных (преимущественно O vis/Capra ) (табл. 1).

В слое 1 встречается большое количество прока-лов, костей (большая часть которых обожженные), углей, встречены единичные фрагменты керамики,

Таблица 1. Состав археологической коллекции, полученной в ходе раскопок памятника Истыкская пещера в 2019 г.

В слое 2 обнаружено 220 номерных находок (табл. 2), большая часть которых представлена каменными артефактами, костями (из них треть – обожженные), фрагментами зубов животных.

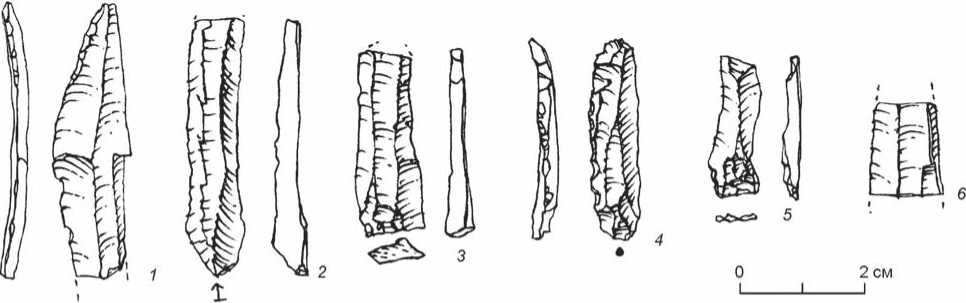

Первичное расщепление комплекса, обнаруженного в слое 2, представлено торцовыми, конусовидными и цилиндрическими нуклеусами, утилизация которых была направлена на получение микропластин (рис. 4, 2, 3, 5, 6 ). В орудийном наборе доминируют пластинки с вентральной ретушью, концевые скребки, отмечается наличие пластинок с дорсальной ретушью (рис. 4, 4 ), также в коллекции выделены геометрический микролит в виде трапеции и стрелка.

В слое 3 обнаружено 197 номерных артефактов, среди которых доминируют кости (единичные экземпляры обожжены) и каменные артефакты, единичными экземплярами представлены фрагменты зубов животных, угли и фрагменты дерева. Особый интерес представляет здесь обнаруженный дистальный фрагмент костяной иглы.

Каменная индустрия слоя 3 характеризуется мелкопластинчатым расщеплением со значительной ролью пластин, которые выступали в качестве заготовок для орудий, таких как пластины с притупленным краем, выемчатые орудия, острия (рис. 4, 1 ), концевые скребки.

Помимо этого, при просеве отвала со старых раскопок было обнаружено два экземпляра костяных игл и две бусины из кости. Судя по сохранности изделий и их морфологии, они, вероятнее всего, происходят из слоев 2–3.

Таблица 2. Состав каменной индустрии, полученной в ходе раскопок памятника Истыкская пещера в 2019 г.

|

Каменная индустрия |

Слой 0 |

Слой 1 |

Слой 2 |

Слой 3 |

Всего |

|||||

|

Кол-во (экз.) |

% |

Кол-во (экз.) |

% |

Кол-во (экз.) |

% |

Кол-во (экз.) |

% |

Кол-во (экз.) |

% |

|

|

Нуклеусы |

– |

0,0 |

– |

0,0 |

3 |

5,5 |

2 |

4,4 |

5 |

4,5 |

|

Гальки |

2 |

40 |

2 |

28,6 |

2 |

4 |

– |

0,0 |

6 |

5,4 |

|

Отщепы |

1 |

20 |

4 |

57 |

19 |

35 |

18 |

40 |

42 |

38 |

|

Пластины |

– |

0 |

– |

0 |

– |

0 |

4 |

9 |

4 |

4 |

|

Пластинки/микропластина |

2 |

40 |

1 |

14 |

31 |

56 |

21 |

47 |

55 |

49 |

|

Всего, без учетов отходов производства* |

5 |

45 |

7 |

88 |

55 |

52 |

45 |

76 |

112 |

61 |

|

Отходы производста (обломки, чешуйки, отщепы менее 20 мм)** |

6 |

55 |

1 |

13 |

50 |

48 |

14 |

24 |

71 |

39 |

|

Всего |

11 |

100 |

8 |

100 |

105 |

100 |

59 |

100 |

183 |

100 |

*Процент от суммы артефактов горизонта без учетов отходов производства.

**Процент от общей суммы артефактов горизонта.

Рис. 4. Каменная индустрия слоев 2, 3 Истыкской пещеры (раскопки 2019 г.).

Что касается абсолютных датировок, то на новом этапе исследований получены две радиоуглеродные даты по костям из раскопок В.А. Жукова, которые были промаркированы «нижний горизонт», их точную принадлежность к культурному слою на настоящий момент установить невозможно. Даты укладываются в диапазон – 13,8–13,4 тыс. л.н. [Shnaider et al., 2018]. Совместные полевые наблюдения, проведенные В.А. Жуковым и С.В. Шнайдер, указывают на то, что слой 3 раскопок 2019 г. полностью соотносится с материалами «нижнего горизонта» раскопок 1970-х гг. Таким образом, мы можем говорить о том, что начиная с 13,5 тыс. л.н. человек заселял суровые высокогорья Восточного Памира.

Проведенный предварительный корреляционный анализ обнаруженной каменной индустрии с материалами синхронных комплексов сопредельных территорий свидетельствуют о наличии сходств с индустриями памятников Ошхона, Оби-шир-5 и Обишир-1 и Алайская стоянка. Здесь были обнаружены схожие типы объемных нуклеусов, микропластинок с вентральной ретушью, концевых скребков и пластинок с притупленным краем.

На взгляд авторов раскопок, подобные аналогии в каменной индустрии свидетельствуют о культурных связях между территориями Ферганской, Мар-кансуйской, Алайской и Истыкской долин в финальноплейстоценовое – раннеголоценовое время. Дальнейшее детальное изучение Истыкской пещеры позволит реконструировать направления миграций в высокогорные районы Центральной Азии и их хронологию, а также проследить смену адаптационных стратегий человека начиная от раннего заселения высокогорий до настоящего времени и установить связь между изменениями ландшафтно-климатических условий и типами хозяйствования человека.

Авторы признательны ведущему художнику ИАЭТ СО РАН Н.В. Вавилиной за подготовку рис. 2 и 4. Изучение памятника было выполнено при поддержке проекта РФФИ № 18-09-40081.

Список литературы Первые данные изучения многослойного памятника Истыкская пещера (Восточный Памир, Таджикистан)

- Ранов В. А. Каменный век Южного Таджикистана и Памира: автореф. дис.... д-ра ист. наук. - Новосибирск, 1988. - 52 с

- Ранов В. А., Худжагелдиев Т. У. Каменный век // История Горно-Бадахшанской автономной области. 2005. - Т. 1. - С. 51-107

- Brantingham P.J., Xing G., Olsen J.W., Rhode D.E., Zhang H.Y., Madsen D.B. A short chronology for the peopling of the Tibetan Plateau // Late Quaternary Climate Change and Human Adaptation in Arid China. - 2007. - P. 129-150

- Chen F., Welker F., Shen C., Bailey S.E., Bergmann I., Davis S., Xia H., Wang H., Fischer R., Freidline S.E., Yu T.L., Skinner M.M., Stelzer S., Dong G., Fu Q., Dong G., Wang J., Zhang D., Hublin J.J. A late Middle Pleistocene Denisovan mandible from the Tibetan Plateau // Nature. - 2019. - N 569 (7756). - P. 409-412

- Meyer M.C., Aldenderfer M.S., Wang Z., Hoffmann D.L., Dahl J.A., Degering D., Haas W.R., Schlütz F. Permanent human occupation of the central Tibetan Plateau in the early Holocene // Science. - 2017. - Vol. 355. - P. 64-67

- Shnaider S.V., Kolobova K.A., Filimonova T.G., Taylor W., Krivoshapkin A.I. New insights into the Epipaleolithic of western Central Asia: the Tutkaulian complex // Quaternary Intern. - 2018 (in press). - https://doi. org/ DOI: 10.1016/j.quaint.2018.10.001

- Zhang X.L., Ha B.B., Wang S.J., Chen Z.J., Ge J.Y., Long H., He W., Da W., Nian X.M., Yi M.J., Zhou X.Y., Zhang P.Q., Jin Y.S., Bar-Yosef O., Olsen J.W., Gao X. The earliest human occupation of the high-altitude Tibetan Plateau 40 thousand to 30 thousand years ago // Science. -2018. - N 362 (6418). - P. 1049-1051

- Zhang D.D., Li S.H. Optical dating of Tibetan human hand- and footprints: An implication for the palaeoenvironment of the last glaciation of the Tibetan Plateau // Geophys. Res. Letters. - 2002. - N 29. - P. 1072