Первые данные по петрохимии и минералогии месторождения плитчатого камня Талатшинское-2 (Южный Урал)

Автор: Самигуллин А. А., Никонов В. Н., Савельев Д. Е.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 4 (340), 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье впервые приводится детальная петрографическая, петрохимическая и минералогическая характеристика месторождения плитчатого камня Талатшинское-2. В породах антиклинория Уралтау в первый раз был обнаружен минерал фергюсонит. Проведена корреляция изучаемого объекта с другими месторождениями плитчатого камня. Выявлено повышенное содержание щелочей, что является нетипичной характеристикой для сланцев восточного крыла Уралтауского антиклинория. Содержания ниобия и иттрия прямо указывают на принадлежность протолита к кислым щелочным образованиям. Обнаружены первые проявления редкометалльно-редкоземельной Y-Nb-Ta-минерализации в сланцах антиклинория Уралтау. На основе комплекса признаков, включая петрохимические, геохимические и минералогические, сделан вывод о том, что протолитом для пород месторождения послужили субщелочные гранитоиды.

Уралтау, максютовская серия, талатшинское месторождение, слюдистые сланцы, фергюсонит, монацит, циркон, гранитоидный магматизм

Короткий адрес: https://sciup.org/149142789

IDR: 149142789 | УДК: 553.5 | DOI: 10.19110/geov.2023.4.2

Текст научной статьи Первые данные по петрохимии и минералогии месторождения плитчатого камня Талатшинское-2 (Южный Урал)

Месторождение плитчатого камня Талатшин-ское-2 находится в Баймакском районе Республики Башкортостан, в 2 км западнее с. Темясово, на излучине руч. Талатши. Оно было открыто в ходе геологического изучения Талатшинской площади в 2021 году В. Н. Никоновым.

Полезная толща месторождения представляет собой пластообразную субгоризонтальную приповерхностную залежь, сложенную слюдистыми кварцитами и сланцами. Вскрышные породы представлены почвенно-растительным слоем, делювиальными суглинками и выветрелыми сланцами. В разработанном состоянии они представляют щебнисто-глинистую породу (рис. 1). На месторождении выявлены запасы строительного камня, по качеству соответствующего требованиям заказчиков. Для подобного камня нет принятых ГОСТов.

Полезная толща средней мощностью 4 м не обводнена, имеет полого-наклонное до субгоризонтального залегание. Подошва ее, определяющая глубину подсчета запасов, представлена монолитными сланцами.

Ранее поисково-оценочные исследования в интервале глубин до 6 м включали изучение обнажений (карьеров предшественников), топогеодезические работы, проходки шурфов, комплекс опробовательских и лабораторно-аналитических работ. В результате выявлено месторождение строительного камня Талат-шинское-2, отнесенное ко второй подгруппе первой группы сложности геологического строения, запасы строительного камня утверждены по категории «С1» в количестве 315 106 м3, в том числе по подсчетному блоку 4С1 — 77 261 м3.

Геологическое строение района

Исследуемая территория расположена у границы восточного крыла антиклинория Уралтау с Магнитогорской мегазоной. Месторождение Талатшинское-2 локализовано в метаморфических породах максютов-ской серии среднего рифея (рис. 2).

Максютовская серия (RF2 mk ) сложена кристалло-сланцами плагиоклаз-гранат-глаукофановыми, плагио-

клаз-гранат-слюдисто-глаукофановыми, глаукофан-слю-дисто-плагиоклазовыми, слюдисто-кварцевыми, кварцево-слюдистыми, графито-кварцевыми, графит-слюдисто-кварцевыми с прослоями пироксен-гранат-глаукофановых пород, слюдистыми и графитистыми кварцитами. Наиболее высокометаморфизованные породы — глаукофановые кристаллосланцы с переменным содержанием граната, плагиоклаза и слюд — обнажаются по долинам правых притоков р. Сакмары — рр. Талатши, Кеуште, Буреле. В долине р. Талатши эти образования отмечаются в виде линз, будин и будинированных прослоев среди толщи пологопадающих на юго-юго-восток кварцево-слюдистых сланцев. Породы смяты в мелкие, от первых до десятков метров, линейные складки. Возраст максютовской серии принимается среднерифейским согласно легенде Южноуральской серии листов (Монтин и др., 2015). Мощность свыше 1 км.

Поляковская свита (O2 pl ) фиксируется в разрозненных тектонических пластинах и блоках и пластинах серпентинитового меланжа Главного Уральского разлома (Коптев-Дворников, 1933). Она сложена базальтами, андезибазальтами, глинистыми и кремнисто-глинистыми и кремнистыми, богатыми тонким туфогенным материалом сланцами зеленовато-серыми, серыми, темно-серыми, вишнево-красными, реже осадочными брекчиями и конгломератами. Мощность 100—800 метров.

Кураганская свита (O2–3 kr ) представлена глинистыми, глинисто-слюдистыми, хлорит-серицитовыми и песчанистыми сланцами, кварцевыми алевролитами и песчаниками. Мощность у западных окраин с. Темясово более 300 м*.

Рис. 1. Зона контакта вскрышных пород и полезной толщи (фото)

Fig. 1. Contact zone between overburden and useful strata (photo)

Kурташская свита (O3 kt ) представлена кварцитами, часто слюдистыми, реже графитовыми, а также слюдисто-кварцевыми и кварцево-слюдистыми сланцами (Ожиганов, 1955). Мощность свыше 1 км.

Зилаирская свита (D3-C1 zl ) включает терригенно-карбонатные отложения. Свита представляет собой

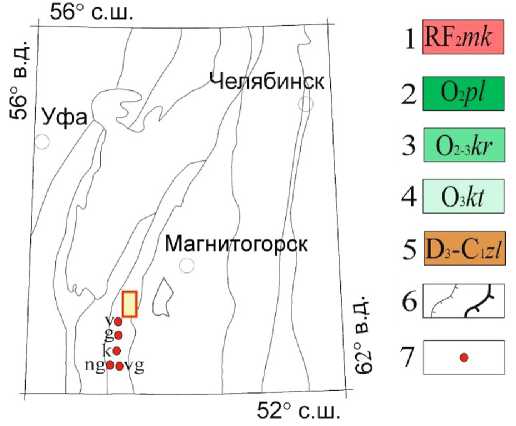

Рис. 2. Фрагмент государственной геологической карты N-40-XXIX (Монтин и др., 2015): 1 — максютовская серия; 2 — поляковская свита; 3 — кураганская свита; 4 — курташская свита; 5 — зилаирская свита; 6 — разрывные нарушения, 7 — иные месторождения плитчатого

камня: v — Вознесенское, g — Гайсинское, k — Касимовское, ng — Нижнегалеевское, vg — Верхнегалеевское; 8 — границы крупных геологических структур: БМА — Башкирский мегантиклинорий, У — антиклинорий Уралтау, ЗС — Зилаирский синклинорий, ММ — Магнитогорская мегазона

Fig. 2. Fragment of State geological map N-40-XXIX (Montin et al., 2015): 1 — Maksyutov series; 2 — Polykov formation; 3 — Kuragan formation; 4 — Kurtash formation; 5 — Zilair formation, 6 — faults, 7 — other deposits of tilestone: v — Voznesenskoe, g — Gaysinskoe, k — Kasimovskoe, ng — Nizhnegaleevskoe, vg — Verkhnegaleevskoe; 8 — boundaries of large geological structures: БМА — Bashkir meganticlinorium, У — Uraltau anticlinorium, ЗС — Zilair anticlinorium, ММ — Magnitogorsk megazone

* Садрисламов Б. М. Биостратиграфия палеозойских отложений южной части мегантиклинория Уралтау и Зилаирского мегасинклинория: Отчет по объекту: тема АП2/10 / Уфа, ТФ ГГУП «Башгеолцентр», 2001.

достаточно выдержанную по составу толщу полимиктовых песчаников, алевропесчаников, алевролитов, часто известковистых, кремнисто-глинистых, глинистых и углисто-глинистых сланцев, в подчиненном количестве гравелитов, известняков, кремнистых туф-фитов. Она имеет флишоидный, весьма однообразный облик: в одних случаях ритмы имеют трехчленное строение (песчаники от грубозернистых до мелкозернистых, алевролиты, глинистые сланцы), в других — двухчленное (без глинистых сланцев), среди грубозернистых песчаников встречаются маломощные прослои гравелитов, толщина ритмов — от десятков сантиметров до 2—3 м. Для пород характерна параллельная слоистость, очень редко можно встретить косослоистые пачки (Монтин и др., 2015). Мощность свыше 1 км.

Методика исследований

Были отобраны штуфные пробы сланцев весом 300—500 г вкрест простирания юго-восточной стенки карьера через каждые 15 м. При выполнении работы использованы методы оптической и электронной микроскопии. Из образцов было изготовлено 8 петрографических шлифов и 4 пластины, которые изучались под поляризационным микроскопом Zeiss Axioskop 40. Электронно-микроскопические исследования и изучение состава минералов проводились в пластинах на сканирующем электронном микроскопе TescanVega 4 Compact c энергодисперсионным анализатором Xplorer 15 Oxford Instruments. Обработка спектров производилась автоматически при помощи программного пакета AzTec One с использованием методики TrueQ.

Методом рентгенофлуоресцентного анализа в порошковых пробах определялся макроэлементный химический состав пород (спектрометр VRA-30, Carl Zeiss с рентгеновской трубкой с W-анодом (30—40 кВ, 40 мА). Установлены содержания некоторых микроэлементов (Zr, Y, Sr, Rb, Zn, Cu, Ni, Co, Cr, V, Nb, Ga), для большинства из которых предел обнаружения составлял 0.001 мас. %. Все аналитические исследования проведены в ИГ УФИЦ РАН (Уфа).

Результаты

Петрографическая характеристика пород

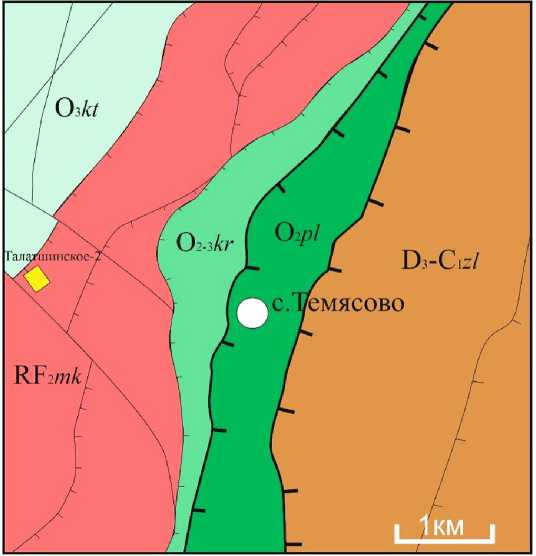

Исследуемые породы представляют собой слюдисто-кварцевые сланцы зеленоватого, красноватого и светло-коричневого цвета. Породы легко расщепляются на тонкие плитки (рис. 3, а), на поверхности которых отмечаются концентрические рисунки (рис. 3, b), скопления слюдистого материала (рис. 3, с). Иногда обнаруживается грубая полосчатость, фиксирующаяся различной цветовой окраской пород (рис. 3, d).

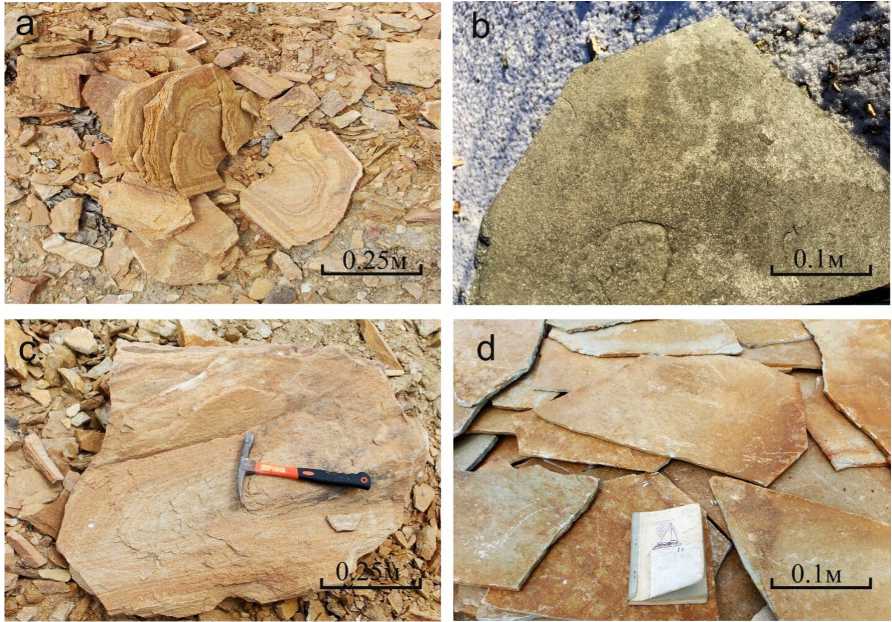

Текстура пород — сланцеватая и полосчатая, структура — гомеобластовая (рис. 4, а) и лепидогранобла-стовая (рис. 4, b), в участках отсутствия слюд — гранитовая (рис. 4, с, d). Главные породообразующие минералы — кварц (35 %), калиевый полевой шпат (30 %), мусковит (20 %), альбит (13 %). Кварц обладает изоме-тричным обликом, границы извилистые, выражены

Рис. 3. Образцы плитчатого камня с месторождения Талатшинское-2: a — концентрические рисунки, b — слюдистый плитчатый камень, с — полосчатая текстура, d — тонкие плитки (фото)

Fig. 3. Samples of tiled stones from Talatshinskoe-2 deposit: a — concentric traces, b — mica tilestone, c — striped structure, d — thin tiles (photos)

0.7м,

[ррО

ГррП xplfl

0.7мм

। 0.7мм । ■»

[Ж

Рис. 4. Петрографические особенности сланцев (в левом столбце с анализатором, в правом — без анализатора): a — ожелезнённый мусковит, b — слюда со следами ожелезнения, с — область породы с низким содержанием слюды, в центре зерно КПШ, d — прожилок из окислов железа и титанита

Fig. 4. Petrographical features of schists (left column — with analyzer, right column — without analyzer): a — ferruginous muscovite, b — micas with traces of ferruginization, c — rock area with a low content of mica, K-feldspar grain in the center, d — veinlet of iron and titanite oxides

нечётко, размеры зёрен 0.1—0.8 мм, средний размер около 0.4 мм. Слюда представлена таблитчатыми зёрнами размерами 0.1—1 мм, границы чётко выражены, по направлению спайности ровные, без извилин, по иным направлениям с неровными, ступенчатыми ограничениями. Калиевый полевой шпат образует зёрна ксеноморфного и изометричного облика, размеры 0.05—0.2 мм, границы извилистые, нечётко выражены. Альбит выполнен таблитчатыми и cубизомет-ричными зёрнами размерами 0.03—0.11 мм, границы извилистые, нечёткие. Акцессорные минералы представлены сфеном, цирконом, монацитом, ксенотимом, колумбитом и фергюсонитом. Размеры акцессорных минералов менее 0.1 мм.

Химический состав пород

По породообразующим элементам сланцы (плитчатый камень) месторождения Талатшинское-2 (табл. 1) сильно отличаются от пород, слагающих другие месторождения антиклинория Уралтау и смежных территорий (табл. 2). На месторождении Талатшинское-2 содержание основных породообразующих элементов в сланцах следующее (мас. %): SiO2 — 69.82—76.28; Al2O3 — 13.72—17.5; Na2O + K2O — 4.11—9.93; P2O5 — 0.16— 0.18. Сланцы (плитчатый камень) других месторождений плитчатого камня характеризуются более высокими содержаниями SiO2 — вплоть до 92.1 мас. %, более низкими содержаниями Al2O3 — до 6.13 мас. % и существенно более низкими содержаниями щелочей.

Таблица 1. Содержание петрогенных оксидов (мас. %) и модули сланцев месторождения Талатшинское-2

Table 1. Content of petrogenic oxides (wt. %) and modules of the schists of Talatshinskoe-2 deposit

|

Element |

Та-1 |

Та-2 |

Та-3 |

Та-4 |

Та-5 |

Та-6 |

Та-7 |

Та-8 |

|

SiO 2 |

71.84 |

70.58 |

69.91 |

76.28 |

70.12 |

71.82 |

69.82 |

72.23 |

|

TiO 2 |

0.16 |

0.17 |

0.18 |

0.12 |

0.20 |

0.19 |

0.20 |

0.19 |

|

Al2O3 |

16.48 |

17.50 |

17.04 |

13.72 |

17.02 |

15.42 |

17.12 |

15.39 |

|

Fe 2 O 3 |

2.77 |

2.12 |

2.12 |

2.92 |

2.45 |

2.80 |

1.92 |

2.80 |

|

FeO |

0.21 |

0.48 |

0.38 |

0.22 |

0.76 |

0.31 |

0.49 |

0.32 |

|

MnO |

0.07 |

0.03 |

0.02 |

0.04 |

0.02 |

0.04 |

0.02 |

0.04 |

|

CaO |

< 0.2 |

< 0.2 |

< 0.2 |

< 0.2 |

< 0.2 |

< 0.2 |

< 0.2 |

< 0.2 |

|

MgO |

0.46 |

0.42 |

0.31 |

0.38 |

0.26 |

0.30 |

0.26 |

0.35 |

|

Na2O |

0.28 |

1.94 |

2.08 |

0.26 |

3.73 |

0.47 |

3.35 |

0.42 |

|

K 2 O |

4.76 |

5.62 |

6.24 |

3.85 |

6.19 |

6.40 |

6.09 |

5.92 |

|

P 2 O 5 |

0.16 |

0.16 |

0.16 |

0.18 |

0.17 |

0.17 |

0.17 |

0.17 |

|

Sобщ |

0.15 |

0.01 |

0.01 |

< 0,01 |

0.01 |

0.06 |

0.01 |

0.06 |

|

ППП / LOI |

1.69 |

1.21 |

0.98 |

1.28 |

0.58 |

1.41 |

0.68 |

1.57 |

|

Сумма / Total |

99.03 |

100.26 |

99.44 |

99.24 |

100.51 |

99.36 |

100.13 |

99.46 |

|

НКМ |

0.31 |

0.43 |

0.49 |

0.30 |

0.58 |

0.45 |

0.55 |

0.41 |

|

ГМ |

0.27 |

0.29 |

0.28 |

0.22 |

0.28 |

0.26 |

0.28 |

0.26 |

|

Na2O+K2O |

5.04 |

7.56 |

8.32 |

4.11 |

9.92 |

6.87 |

9.44 |

6.34 |

Примечание: НКМ = (Na 2 O + K 2 O)/Al 2 O 3 ; ГМ = Al 2 O 3 + TiO 2 + Fe 2 O 3 + FeO/SiO 2 (Юдович, Кетрис, 2000).

Note: НКМ = (Na 2 O + K 2 O)/Al 2 O 3 ; ГМ = Al 2 O 3 + TiO 2 + Fe 2 O 3 + FeO/SiO 2 (Judovich, Ketris, 2000).

Таблица 2. Содержание петрогенных компонентов в месторождениях плитчатого камня антиклинория Уралтау (мас. %) (Захаров, Аржавитина, 2007)

Table 2. Composition of petrochemical components of bulding stone deposits of Uraltau anticlinorium (wt. %) (Zakharov, Arzhavitina, 2007)

|

№ п/п |

SiO 2 |

А1 2 O 3 |

Fe 2 О 3 |

ТiO 2 |

СаО |

MgO |

К2O + Na2O |

п.п.п. LOI |

Сумма Total |

|

1 |

89.19 |

3.10 |

4.10 |

0.12 |

1.87 |

0.33 |

0.23 |

0.14 |

99.87 |

|

2 |

87.17 |

2.78 |

6.15 |

0.14 |

1.36 |

0.36 |

0.25 |

0.08 |

98.97 |

|

3 |

91.19 |

3.20 |

2.10 |

0.07 |

1.19 |

0.29 |

0.45 |

0.62 |

99.57 |

|

4 |

84.69 |

6.13 |

4.22 |

0.40 |

2.52 |

0.32 |

0.38 |

0.09 |

99.95 |

|

5 |

89.06 |

3.12 |

4.60 |

0.18 |

1.66 |

0.32 |

0.16 |

0.14 |

99.98 |

|

6 |

91.10 |

3.25 |

2.11 |

0.08 |

1.21 |

0.30 |

0.46 |

0.65 |

99.63 |

|

7 |

89.10 |

4.30 |

2.20 |

0.15 |

1.45 |

0.35 |

0.45 |

0.73 |

99.8 |

|

8 |

88.96 |

2.40 |

5.10 |

0.11 |

1.40 |

0.43 |

0.22 |

0.10 |

99.92 |

|

9 |

90.05 |

4.22 |

2.00 |

0.15 |

1.40 |

0.34 |

0.45 |

0.77 |

99.85 |

|

10 |

87.50 |

5.10 |

2.75 |

0.10 |

1.70 |

0.6 |

0.59 |

0.73 |

99.67 |

|

11 |

87.60 |

5.00 |

2.83 |

0.10 |

1.70 |

0.5 |

0.59 |

0.70 |

99.627 |

|

12 |

87.60 |

7.00 |

1.23 |

0.40 |

0.33 |

0.58 |

0.67 |

1.10 |

99.58 |

|

13 |

92.83 |

2.09 |

1.38 |

0.11 |

0.08 |

0.27 |

0.70 |

1.73 |

99.54 |

|

14 |

92.15 |

4.13 |

1.71 |

0.33 |

0.03 |

0.12 |

0.79 |

0.08 |

100.24 |

|

15 |

90.19 |

2.9 |

4.10 |

0.07 |

1.13 |

0.39 |

0.39 |

0.56 |

99.73 |

|

16 |

87.93 |

5.12 |

4.12 |

0.39 |

1.17 |

0.31 |

0.38 |

0.34 |

99.76 |

|

17 |

88.66 |

4.12 |

4.35 |

0.18 |

1.88 |

0.29 |

0.18 |

0.24 |

99.9 |

|

18 |

92.10 |

3.12 |

1.79 |

0.08 |

1.21 |

0.30 |

0.44 |

0.61 |

99.65 |

|

19 |

90.12 |

4.15 |

2.27 |

0.13 |

1.54 |

0.35 |

0.33 |

0.69 |

99.58 |

Примечание: 1—4 — Нижнегалеевская площадь, 5—8 — Верхнегалеевская площадь, 9—12 — Вознесенский участок, 13—16 — Гайсинский участок, 17—19 — Касимовский участок.

Note: 1—4 — Nizhnegaleevskaya area, 5—8 — Verkhnegaleevskaya area, 9—12 — Voznesenkiy site, 13—16 — Gaysinskiy site, 17—19 — Kasimovskiy site.

Модуль НКМ 0.3—0.58 (табл. 1) позволяет сделать вывод о нахождении в породе неизменённого калиевого полевого шпата и об участии в составе протолита магматического материала (Юдович, Кертис, 2000).

По химическому составу сланцы Талатшинского месторождения отличаются не только от сланцев иных месторождений плитчатого камня зоны Уралтау, но и от типоморфных сланцев в составе максютовской серии (Захаров, Аржавитина, 2007).

Содержание некоторых микроэлементов в сланцах месторождения Талатшинское-2 несвойственно породам осадочного происхождения (табл. 3). Так, со- держание ниобия до 51 ppm характерно для магматических кислых щелочных пород (Григорьев, 2009), тогда как в осадочных породах количество этого элемента составляет 15—20 ppm. Содержания иттрия в исследуемых породах 51—62 ppm, что также более характерно для кислых щелочных магматических образований. Так, среднее содержание этого элемента в кислых щелочных породах может достигать 60 220 ppm (Коваленко, 1977; Самойлов, 1984), тогда как в осадочных образованиях — 22—30 ppm. Высокое содержание Zr (313—436 ppm) является характерным для субщелочных гранитоидов (Григорьев, 2009).

Таблица 3. Содержание микроэлементов в сланцах месторождения Талатшинское-2 (ppm)

Table 3. The content of trace elements in the shales of the Talatshinskoye-2 deposit (ppm)

|

Element |

Та-1 |

Та-2 |

Та-3 |

Та-4 |

Та-5 |

Та-6 |

Та-7 |

Та-8 |

|

Zr |

414 |

421 |

395 |

375 |

436 |

313 |

406 |

363 |

|

Y |

58 |

55 |

58 |

56 |

51 |

52 |

51 |

62 |

|

Sr |

15 |

15 |

17 |

9 |

19 |

22 |

18 |

22 |

|

Rb |

160 |

194 |

199 |

159 |

181 |

202 |

185 |

180 |

|

Zn |

147 |

96 |

162 |

83 |

64 |

137 |

89 |

120 |

|

Cu |

7 |

7 |

5 |

7 |

13 |

12 |

11 |

9 |

|

Ni |

13 |

16 |

15 |

14 |

15 |

13 |

15 |

14 |

|

Co |

4 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

Cr |

17 |

1 |

1 |

19 |

1 |

19 |

1 |

17 |

|

V |

42 |

52 |

46 |

34 |

48 |

55 |

47 |

50 |

|

Nb |

51 |

52 |

51 |

48 |

52 |

49 |

51 |

50 |

|

Ga |

26 |

26 |

22 |

25 |

22 |

23 |

23 |

22 |

Минералогическая характеристика пород

Породообразующие минералы представлены кварцем, калиевым полевым шпатом, альбитом и мусковитом. Размеры породообразующих минералов приведены в разделе «Петрографическая характеристика пород». Акцессорные минералы представлены цирконом, монацитом, ксенотимом, колумбитом и фергю-сонитом.

Калиевый полевой шпат (K0.93–0.97Ba0.02–0.04 Na 0.01–0.03 ) 0.99–1.01 [Al 1.25–1.38 Si 2.62–2.75 O 8 ] содержит небольшие примеси Na2O (до 0.37 мас. %) и Ba2O (до 0.42 мас. %) (табл. 4). Облик зёрен ксеноморфный. В отдельных случаях содержание калиевого полевого шпата существенно выше содержаний кварца и мусковита и достигает в некоторых образцах 35 % от общего объёма, что является необычным для сланцев максютовской серии (рис. 5, a).

Плагиоклаз (Na 0.98–0.99 K 0.1 ) 0.99–1 [Al 1.12–1.25 Si2.75–2.88O8] альбитизирован. СаО отсутствует. Есть небольшая примесь K2O (до 0.1 мас. %) (табл. 5). Зёрна имеют ксеноморфный облик.

Слюда в рассматриваемых породах представлена мусковитом K 0.98–1.01 (Al 1.68–1.71 Fe 0.16–0.21 Ti 0.04–0.05 Mg 0.04 ) 1.96–2.01 [Al 1 Si 3 O 10 ] с примесью MgO — до 0.56, TiO2 — до 0.57, FeO — до 3.72 мас. % (табл. 6). Отдельные участки чешуек слюд обладают более ярким свечением при изучении на электронном микроскопе, что связано с повышенным содержанием в них FeO.

Таблица 4. Химический состав калиевого полевого шпата (мас. %)

Table 4. Chemical composition of potassium feldspar (wt. %)

|

№ п/п |

Na2O |

Al2O3 |

SiO 2 |

K 2 O |

BaO |

Cумма Total |

|

1 |

0.32 |

18.88 |

63.28 |

16.50 |

0.28 |

99.26 |

|

2 |

0.28 |

18.99 |

63.88 |

16.85 |

0.30 |

100.30 |

|

3 |

0.22 |

18.87 |

64.16 |

17.10 |

- |

100.35 |

|

4 |

0.27 |

18.46 |

65.45 |

16.10 |

0.37 |

100.65 |

|

5 |

0.32 |

18.76 |

63.65 |

16.78 |

0.32 |

99.83 |

|

6 |

0.33 |

19.20 |

64.29 |

17.06 |

0.36 |

101.24 |

|

7 |

0.36 |

19.29 |

64.65 |

16.91 |

0.42 |

101.63 |

|

8 |

0.37 |

19.27 |

64.76 |

17.03 |

- |

101.43 |

|

9 |

0.27 |

19.15 |

64.25 |

16.88 |

0.38 |

100.93 |

Таблица 5. Химический состав плагиоклаза (мас. %)

Table 5. Chemical composition of plagioclase (wt. %)

|

№ п/п |

Na2O |

Al2O3 |

SiO 2 |

K 2 O |

Всего Total |

|

1 |

11.31 |

20.27 |

69.18 |

0.07 |

100.82 |

|

2 |

11.20 |

20.16 |

69.11 |

0.07 |

100.53 |

|

3 |

11.16 |

20.30 |

68.97 |

0.10 |

100.52 |

|

4 |

11.18 |

20.02 |

68.75 |

0.08 |

100.03 |

Таблица 6. Химический состав мусковита (мас. %)

Table 6. Chemical composition of muscovite (wt. %)

|

№ п/п |

MgO |

Al 2 O 3 |

SiO 2 |

K 2 O |

TiO 2 |

FeO |

Всего Total |

|

1 |

0.56 |

30.97 |

47.20 |

11.42 |

0.40 |

3.72 |

94.26 |

|

2 |

0.53 |

32.74 |

47.02 |

11.59 |

0.57 |

2.77 |

95.22 |

|

3 |

0.50 |

33.21 |

46.25 |

11.50 |

0.36 |

2.87 |

95.02 |

|

4 |

0.46 |

33.32 |

47.99 |

11.67 |

0.46 |

3.02 |

97.19 |

|

5 |

0.44 |

32.95 |

48.15 |

11.66 |

0.43 |

3.19 |

96.82 |

|

6 |

0.50 |

32.66 |

46.65 |

11.64 |

0.59 |

2.91 |

94.94 |

Таблица 7. Химический состав циркона (мас. %) Table 7. Chemical composition of zircon (wt.%)

|

№ п/п |

SiO 2 |

ZrO 2 |

Hf 2 O 3 |

Y 2 O 3 |

Nb 2 O 5 |

ThO 2 |

Ta 2 O 5 |

Всего Total |

|

1 |

31.28 |

66.96 |

1.06 |

– |

– |

– |

– |

99.3 |

|

2 |

31.2 |

66.44 |

2.19 |

– |

– |

– |

– |

99.83 |

|

3 |

32.2 |

67.56 |

1.42 |

– |

– |

– |

– |

101.18 |

|

4 |

32.51 |

65.74 |

1.04 |

– |

– |

– |

– |

99.29 |

|

5 |

32.37 |

66.27 |

1.18 |

– |

– |

– |

– |

99.82 |

|

6 |

30.56 |

60.94 |

1.41 |

2.04 |

3.51 |

0.66 |

– |

99.12 |

|

7 |

28.83 |

57.28 |

1.60 |

3.94 |

5.21 |

2.11 |

1.45 |

100.42 |

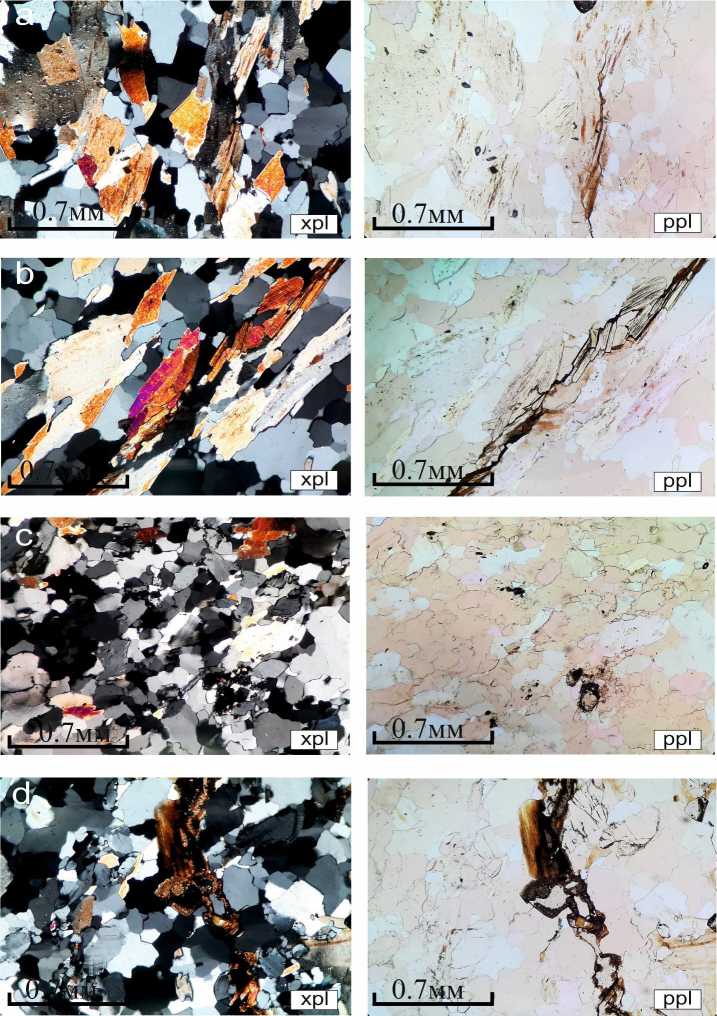

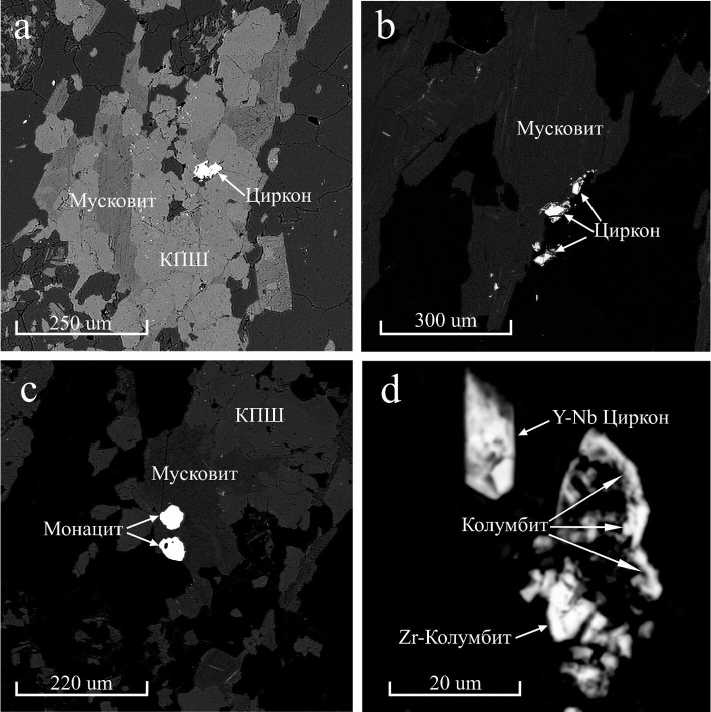

Рис. 5. BSE-изображения структур пород и редкометалльно-редкоземельных акцессорных минералов: a – гранитовая структура породы; b – циркон; с — монацит в мусковите; d – Zr-колумбит (колумбит с высоким содержанием циркония), Y-Nb-циркон (циркон со значительным содержанием иттрия и ниобия)

Fig. 5. BSE-images of rock textures and rare metal-rare earth accessory minerals: a — granitic texture; b — zircon; c — monazite inside muscovite; d — Zr-columbite, Y-Nb-zircon (zircon with a significant composition of yttrium and niobium)

Характерной особенностью циркона ((Zr0.84–0.94 Nb 0.03–0.06 Y 0.02–0.04 Th 0.01–0.02 Hf 0.01–0.02 Ta 0.01 ) 0.96–1.03 [Si0.98–1.01O4]) является примесь редкометалльных и редкоземельных элементов. Содержания Hf2O3 — до 2.19, Y 2 O 3 — до 3.94, Nb 2 O 5 — до 5.21, Th 2 O 3 — до 2.11, Ta2O5 — до 1.45 мас. % (табл. 7). Зёрна имеют ксеноморфный и идиоморфный облик, размер 10—100 мк (рис. 5, b).

Монацит с общей формулой (Ce0.41–0.45 Nd 0.21–0.24 La 0.19–0.23 Pr 0.05–0.06 Sm 0.04–0.05 Gd 0.02–0.03 Th 0–0.01 Eu 0–0.01 Y 0–0.01 Dy 0–0.01 ) 0.96–1.05 [P 0.99–1.01 O 4 ] представлен ксеноморфными зёрнами с субизо-метричным обликом. Размеры зерен — до 65 мк (рис. 5, с). Особенностью изученных монацитов является присутствие HREE: Gd2O3 — до 1.96, Dy2O3 — до 0.63, а также Th2O3 — до 1.18 мас. % (табл. 8).

Колумбит с общей формулой (Fe0.85–0.94 Zr 0.04–0.07 Th 0.03–0.04 K 0.01–0.02 Ce 0–0.01 Nd 0–0.01 ) 1–1.02 (Nb 1.89–1.94 Ta 0.04–0.06 Ti 0.03–0.05 ) 1.98–2.01 O 6 представлен ксеноморфными зёрнами с размером до 20 мк (рис. 5, d). Характерными являются примеси Zr2O3 — до 4.05, Ta2O5 — до 2.97, Ce2O3 — до 0.37, Nd2O3 — до 0.32, Th2O3 — до 2.02 мас. % (табл. 9). Колумбит образует срастания с ниобийсодержащим цирконом. Присутствуют отдельные переходные области между цирконом и колумбитом, где содержание Ta2O5 достигает 9.52 мас. % (рис. 5, d).

Таблица 8. Химический состав монацита (мас. %)

Table 8. Chemical composition of monazite (wt. %)

|

№ п/п |

P 2 O 5 |

Y 2 O 3 |

La2O3 |

Ce 2 O 3 |

Pr 2 O 3 |

Nd 2 O 3 |

Sm 2 O 3 |

Eu 2 O 3 |

Gd 2 O 3 |

Dy 2 O 3 |

ThO 2 |

Всего Total |

|

1 |

30.55 |

– |

13.81 |

30.84 |

3.17 |

15.03 |

2.99 |

– |

1.7 |

0.59 |

0.83 |

99.51 |

|

2 |

30.15 |

– |

14.41 |

31.36 |

2.95 |

14.51 |

2.79 |

0.88 |

1.84 |

– |

1.18 |

100.07 |

|

3 |

29.65 |

– |

14.79 |

30.91 |

3.3 |

14.76 |

2.89 |

0.83 |

1.96 |

– |

0.72 |

99.81 |

|

4 |

30.45 |

– |

15.13 |

31.56 |

3.24 |

14.27 |

2.97 |

– |

1.61 |

– |

0.68 |

99.91 |

|

5 |

30.46 |

– |

14.32 |

31.08 |

3.20 |

14.88 |

2.64 |

– |

1.80 |

– |

0.95 |

99.33 |

|

6 |

30.74 |

0.83 |

15.84 |

28.42 |

3.44 |

15.55 |

2.66 |

– |

1.91 |

0.63 |

0.53 |

100.55 |

Таблица 9. Химический состав колумбита (мас. %)

Table 9. Chemical composition of columbite (wt. %)

|

№ п/п |

K 2 O |

TiO 2 |

FeO |

Zr 2 O 3 |

Nb 2 O 5 |

Ce 2 O 3 |

Nd 2 O 3 |

Ta 2 O 5 |

ThO 2 |

Всего Total |

|

1 |

0.73 |

3.36 |

21.54 |

3.20 |

65.59 |

– |

– |

2.91 |

1.83 |

100.1 |

|

2 |

0.64 |

3.38 |

19.82 |

3.52 |

66.4 |

0.37 |

– |

2.97 |

2.02 |

101.1 |

|

3 |

1.06 |

2.95 |

20.65 |

2.86 |

67.65 |

– |

0.32 |

2.12 |

1.68 |

102.2 |

|

4 |

0.87 |

3.70 |

21.02 |

2.55 |

66.66 |

– |

– |

2.71 |

1.79 |

103.3 |

|

5 |

2.18 |

3.29 |

19.62 |

4.05 |

66.82 |

– |

– |

2.90 |

1.80 |

105.6 |

Таблица 10. Химический состав фергюсонита (мас.%)

Table 10. Chemical composition of fergusonite (wt. %)

|

Element |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

TiO 2 |

0.44 |

0.42 |

0.33 |

0.41 |

|

As2O3 |

1.18 |

1.65 |

1.82 |

1.01 |

|

Y 2 O 3 |

30.81 |

31.06 |

31.24 |

30.3 |

|

Nb 2 O 5 |

46.14 |

46.08 |

46.25 |

46.85 |

|

Nd 2 O 3 |

0.91 |

0.76 |

0.62 |

0.53 |

|

Sm2O3 |

1.25 |

1.19 |

1.11 |

1.17 |

|

Gd2O3 |

3.07 |

3.08 |

2.91 |

3.26 |

|

Dy 2 O 3 |

5.67 |

5.51 |

5.89 |

5.98 |

|

Ho2O3 |

1.09 |

0.92 |

1.27 |

1.16 |

|

Er 2 O 3 |

3.14 |

2.96 |

3.50 |

3.31 |

|

Yb 2 O 3 |

1.76 |

1.97 |

2.33 |

2.35 |

|

Ta 2 O 5 |

1.53 |

1.93 |

1.81 |

1.86 |

|

ThO 2 |

2.13 |

1.82 |

1.08 |

1.89 |

|

UO 2 |

0.59 |

0.63 |

0.62 |

1 |

|

Всего / Total |

99.71 |

100 |

100.77 |

101.07 |

Кристаллохимические формулы / Crystal-chemical formulas:

1. (Y 0.73 Dy 0.08 Gd 0.04 Er 0.04 Yb 0.02 Nd 0.01 Sm 0.01 Ho 0.01 ) 0.94

(Nb 0.93 U 0.02 Th 0.02 Ta 0.01 Ti 0.01 ) 0.99 O 4 ;

2. (Y 0.74 Dy 0.08 Gd 0.05 Er 0.04 Yb 0.03 Sm 0.02 Nd 0.01 Ho 0.01 ) 0.98 (Nb 0.93 Th 0.06 U 0.02 Ta 0.02 Ti 0.01 ) 1.04 O 4 ;

3. (Y 0.74 Dy 0.08 Er 0.05 Gd 0.04 Yb 0.03 Sm 0.02 Ho 0.02 Nd 0.01 ) 0.99 (Nb 0.93 U 0.02 Ta 0.02 Th 0.01 Ti 0.01 ) 0.99 O 4 ;

4. (Y 0.71 Dy 0.09 Gd 0.05 Er 0.05 Yb 0.03 Sm 0.02 Ho 0.02 Nd 0.01 ) 0.98

(Nb 0.94 U 0.03 Th 0.02 Ta 0.02 Ti 0.01 ) 1.02 O 4 .

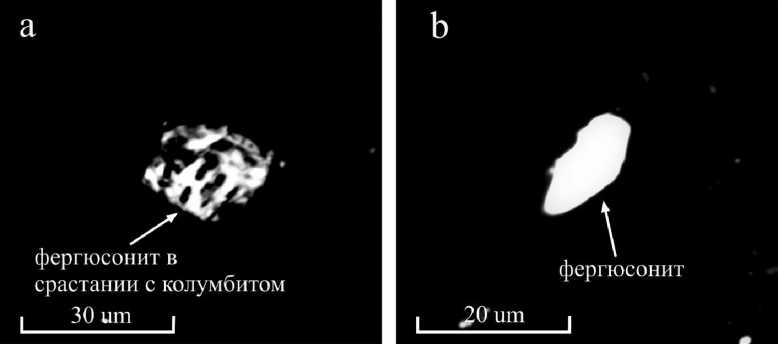

При изучении сланцев месторождения Талат-шинское-2 была сделана первая находка минерала фергюсонит в пределах антиклинория Уралтау. Характерной особенностью фергюсонита с этого месторождения является примесь As2O3 — до 1.82; ThO2 — до 2.13; UO2 — до 1 мас. % (табл. 10). Крайне редко встречающееся аномально высокое (до 5.98 мас. %) содержание Dy позволяет называть найденный минерал Dy-фергюсонитом. Фергюсонит локализован внутри зёрен калиевого полевого шпата, представлен ксеноморфными зёрнами скелетного (рис. 6, a) и субизо-метричного облика (рис. 6, b).

Описанная выше Nb-Ta-Y-минералогическая ассоциация нетипична для сланцев и кварцитов максю-товской серии, но является типоморфной для грани-тоидов субщелочного и щелочного ряда, в том числе в более северной части Уралтау (вендский барангулов-ский интрузивный комплекс в Учалинском районе Башкортостана) (Алексеев, 1976; Сначёв и др., 2012; Сначёв, 2017).

Обсуждение результатов

В результате проведённых петрографических, петрохимических и минералогических исследований было установлено несоответствие полученных нами данных с прежними представлениями о строении мак-сютовской серии в районе месторождения Талат-шинское-2.

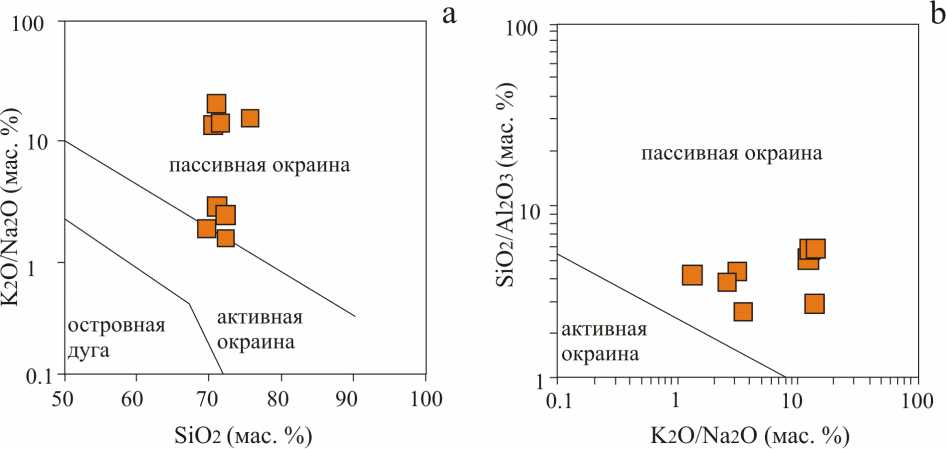

Как следует из диаграмм на рис. 7, метаморфические образования исследуемого объекта образовались в условиях пассивной континентальной окраины (рис. 7, a, b). Однако по современным представлениям структура Уралтау в целом — это реликт активной континентальной окраины, а максютовсая серия в частности — аккреционная призма (Пучков, 2010). Следовательно, столь повышенное содержание щело- 21

Рис. 6. BSE-изображение фергюсонита

Fig. 6. BSE-image of fergusonite

Рис. 7. Диаграмма геодинамической обстановки образования протолитов метаморфических пород: a — K2O/Na2O — SiO2 (Roser, Korsch, 1988); b — SiO2/Al2O3 — K2O/Na2O (Maynard, 1982)

Fig. 7. Diagram of the geodynamic setting for the formation of protoliths of metamorphic rocks: a — K2O/Na2O — SiO2 (Roser, Korsch, 1988); b — SiO2/Al2O3 — K2O/Na2O (Maynard, 1982)

чей и соотношение петрогенных оксидов в изученных породах объясняется либо результатом их вторичного изменения, либо тем, что протолитом были не осадочные образования.

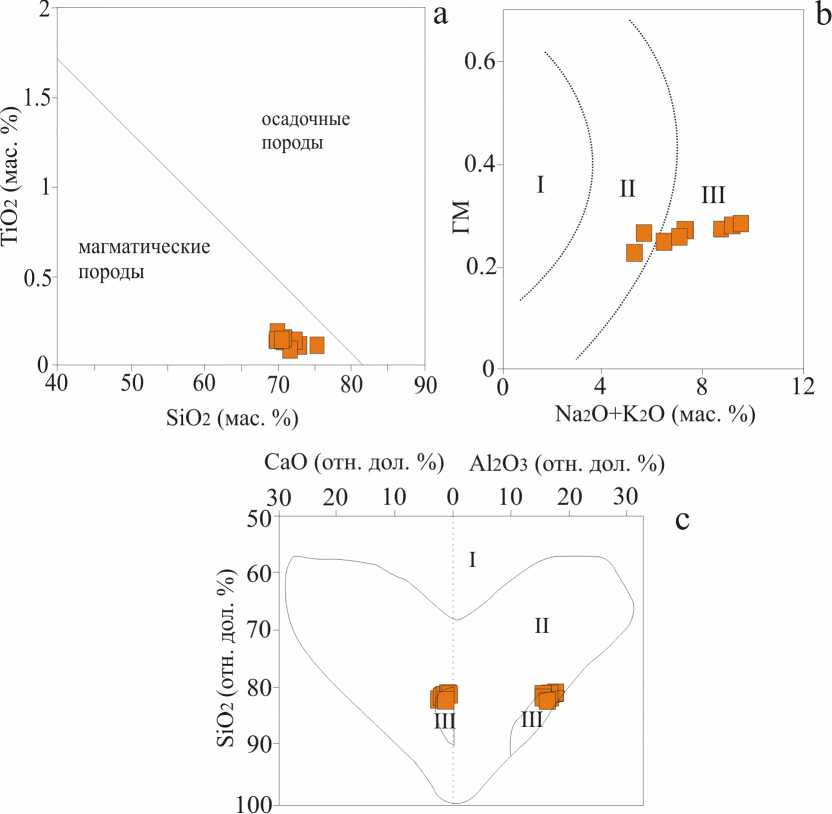

Принимая за основу концепцию об изохими-ческом характере регионального метаморфизма (Ронов и др., 1990; Фации …, 1982; Mehnert, 1969; Shaw, 1970) и модуль НКМ 0.3—0.58, свидетельствующий о наличии в породе неизменённого калиевого полевого шпата, изученные породы можно отнести к магматическим образованиям. Отношение содержаний SiO2— TiO2 (рис. 8, а) свидетельствует о магматическом протолите (Tarrey et al., 1976). Соотношение ГМ к общей щёлочности (рис. 8, b) также подтверждает магматический источник. Перед построением диаграммы Доморацкого (рис. 8, с) вычисляются относительные массовые содержания петрогенных оксидов, являющихся координатами диаграммы, сумма которых равна 100 %. Таким образом, на диаграмме Доморацкого (рис. 9, с) содержания SiO2 — 81.11—82.16, Al2O3 — 17.5— 19.11, CaO — 0.18—0.22 отн. дол. %, фигуративные точ- 22

ки расположены внутри полей магматического протолита кислого состава. Особенности химического и минералогического состава пород указывают на то, что их протолитами могли быть субщелочные и щелочные гранитоиды: для них характерно высокое содержание щелочей и редкометалльно-редкоземельная минерализация.

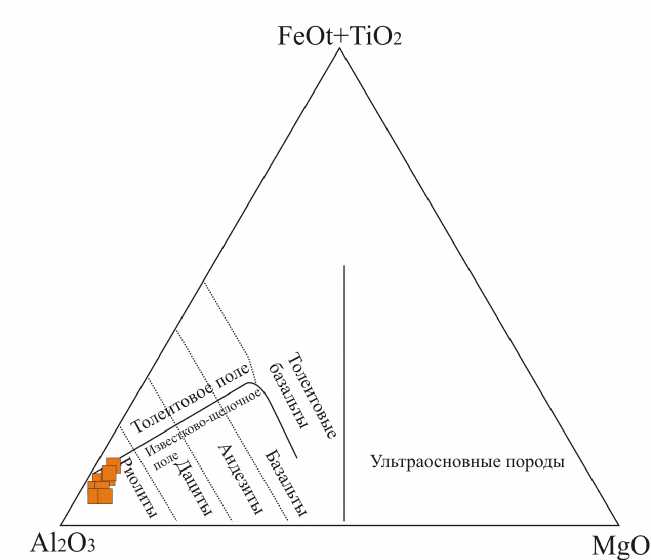

На классификационной диаграмме для изменённых и метаморфизованных магматических пород образцы исследуемого объекта попадают в поле кислых пород и известково-щелочного тренда (рис. 9).

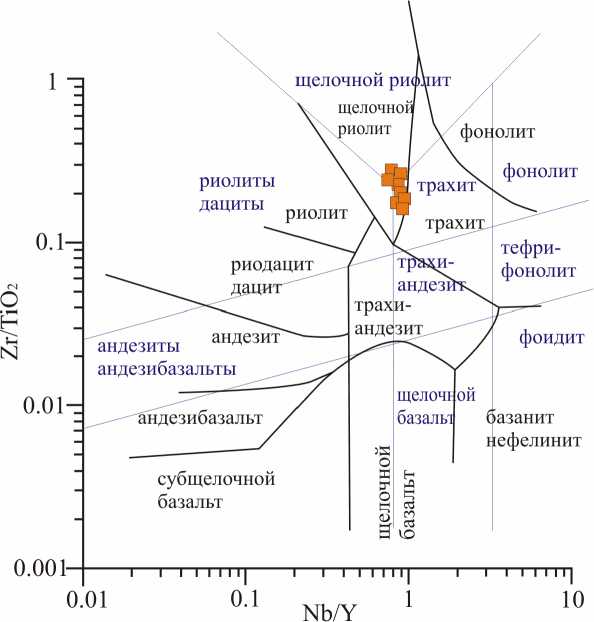

На диаграмме, приведенной на рис. 10, где использованы наименее подвижные микроэлементы для установления магматического протолита метавулканиче-ских образований, фигуративные точки составов пород месторождения тяготеют к пограничной зоне между щелочными риолитами и трахитами (Pearce, 1996). В оригинальной интерпретации они целиком попадают в область щелочных риолитов (Winchester, Floyd, 1977).

Рис. 8. Реконструкция протолита: a — SiO2—TiO2 (Tarrey et al., 1976); b — (ГМ = (Al2O3 + TiO2 + Fe2O3 + FeO)/SiO2) – Na2O+ + K2O: I — карбонатные породы, II — терригенные породы, III — магматические породы (Юдович, Кетрис, 2000); c — диаграмма Доморацкого, в которой сумма петрогенных оксидов, участвующих в построении, принимается за 100 %, I — осадочные породы, II — магматические породы, III — магматические породы кислого состава (Доморацкий, 1964) Fig. 8. Protolith reconstruction: a — SiO2—TiO2 (Tarrey et al., 1976); b — (ГМ = (Al2O3+ TiO2+ Fe2O3+ FeO)/SiO2) – Na2O + K2O: I — carbonate rocks, II — terrigenous rocks, III — magmatic rocks (Judovich, Kertis, 2000; Zagorodnyi, 1980); c — the Domoratsky diagram, in which the sum of petrogenic oxides involved in the construction is taken as 100 %, I — sedimentary rocks, II — magmatic rocks, III — felsic magmatic rocks (Domoratskiy, 1964)

Рис. 9. Диаграмма для метамагматических образований (Jensen, 1976)

Fig. 9. Diagram for metamagmatic rocks (Jensen, 1976)

Рис. 10. Диаграмма классификации измененных метавулканитов на основе микроэлементов (Winchester, Floyd, 1977; Pearce, 1996). Оригинальные поля и наименования, ограниченные линиями чёрного цвета (Winchester, Floyd, 1996).

Поля и наименования, ограниченные линиями синего цвета, переопределены Дж. Пирсом (Pearce, 1996)

Fig. 10. Classification diagram of altered metavolcanic rocks based on microelements (Winchester, Floyd, 1977; Pearce, 1996). Original fields and names are black coloured (Winchester, Floyd, 1977). Blue fields and names were redefined (Pearce, 1966)

Кроме того, несмотря на высокую степень метаморфизма, в сланцах отчётливо видны реликты гранитовой структуры, а ориентировка их сланцеватости северо-западная, тогда как генеральное простирание пород максютовской серии северо-восточное.

Выводы

Породы месторождения Талатшинское-2 обладают нетипичными петрохимическими характеристиками, резко отличными от пород максютовской серии антиклинория Уралтау. Это выражается в пониженном содержании в породах SiO2 и в повышенных содержаниях Al2O3 и Na2O + K2O. Петрографические особенности указывают на то, что на отдельных участках породы сохранили первичную гранитовую структуру. Породообразующие минералы представлены кварцем, альбитом и калиевым полевым шпатом примерно в одинаковом соотношении, мусковит имеет подчинённое значение. Впервые в пределах антиклинория Уралтау обнаружен фергюсонит с высоким содержанием Dy. Редкометалльно-редкоземельная Y-Nb-Ta-минерализация с примесью Th, Hf и U, представленная ассоциацией фергюсонита, колумбита, монацита и циркона, является типоморфной для субщелочных гранитоидов. Валовые содержания ниобия в изучаемых сланцах характерны для щелочных и кислых пород. Ориентировка сланцеватости в породах месторождения дискордантна по отношению к простиранию окружающих образований. Совокупность вышеуказанных признаков указывает на то, что протолитом 24

для сланцев (плиточного камня) месторождения Талат-шинское-2 являются не осадочные, а магматические породы — субщелочные гранитоиды, претерпевшие региональный метаморфизм с утратой первичного облика интрузивных пород, ставшие внешне неотличимыми от обычных кристаллических сланцев максютов-ской серии.

Автор благодарит рецензентов за полезные замечания и уточнения при подготовке статьи.

Работа выполнена в рамках госзадания ИГ УФИЦ РАН (тема № FMRS-2022-0012).

Список литературы Первые данные по петрохимии и минералогии месторождения плитчатого камня Талатшинское-2 (Южный Урал)

- Алексеев A. A. Магматические комплексы зоны хребта Урал-тау. М.: Наука, 1976. 226 с.

- Alekseev A. A. Magmaticheskie kompleksy zony hrebta Ural-tau (Magmatic complexes of the Ural-tau ridge zone). Moscow: Nauka, 1976, 226 p.

- Григорьев Н. А. Распределения химических элементов в верхней части земной коры. Екатеринбург: УрО РАН, 2009. 376 с.

- Grigoriev N. A. Raspredelenie khimicheskikh elementov vverkhney chasti zemnoy kory. (Distributions of chemical elements in the upper part of the earth's crust). Yekaterinburg: UB RAS, 2009, 376 p.

- Доморацкий Н. А. Определение первичной природы метаморфических пород по содержанию в них инертных компонентов // Петрографические формации и проблемы петрогенезиса. М.: Наука, 1964. С. 166—179.

- Domoratskiy N. A. Opredelenie pervichnoj prirody metamorficheskih porod po soderzhaniyu v nih inertnyh komponentov (Determination of the primary nature of metamorphic rocks by the content of inert components in them). Petrograficheskie formacii i problemy petrogenezisa (Petrographic formations and problems of petrogenesis). Moscow: Nauka, 1964, pp. 166—179.

- Захаров О. А., Аржавитина М. Ю. Геология и геохимия максютовского комплекса зоны Уралтау. Уфа: Гилем, 2007. 91 с.

- Zaharov O. A., Arzhavitina M. Yu. Geologiya I geohimiya maksyutovskogo kompleksa zony Uraltau (Geology and geochemistry of the Maksyutov complex of the Uraltau zone). Ufa: Gilem, 2007, 91 p.

- Коваленко В. И. Петрология и геохимия редкометалльных гранитоидов. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1977. 206 с.

- Kovalenko V. I. Petrologiya I geokhimiya redkometallnykh granitoidov (Petrology and geochemistry of rare metal granitoids). Novosibirsk: Nauka, 1977, 206 p.

- Коптев-Дворников В. С. Отчет о работах по составлению геологической карты масштаба 1 : 25 000 для южной части Миасского р-на Челябинской области и северной части Учалинского района (БАССР). 1933. Т. 1—2.

- Koptev-Dvornikov V. S. Report on the work on compiling a geological map at a scale of 1 : 25,000 for the southern part of the Miass district of the Chelyabinsk region and the northern part of the Uchalinsky district (BASSR). 1933. V. 1—2

- Монтин С. А., Левина Н. Б., Батрак И. Е. и др. Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1 : 200 000. Издание второе. Серия Южно-Уральская. Лист N-40-XXIX — Сибай. Объяснительная записка. М.: МФ ВСЕГЕИ, 2015. 218 с.

- Montin S. A., Levina N. B., Batrak I. E. et al. State Geological Map of the Russian Federation. Scale 1 : 200,000. Second edition. Series South Urals. Sheet N-40-XXIX Sibay. Explanatory note. Moscow: VSEGEI, 2015, 218 p.

- Ожиганов Д. Г. Стратиграфия и фациальные особенности силурийских отложений западного склона Южного Урала // Ученые записки Башгосуниверситета, 1955. Вып. 4. С. 55—92.

- Ozhiganov D. G. Stratigrafiya I facial'nye osobennosti silurijskih otlozhenij zapadnogo sklona Yuzhnogo Urala (Stratigraphy and facies features of the Silurian deposits of the western slope of the Southern Urals). Proceedings of Bashkir University, 1955, 4, pp. 55—92.

- Первые находки Ta-Nb-минерализации в гранитоидах западного склона Южного Урала / В. И. Сначев, Д. Е. Савельев, А. В. Сначев и др. // ДАН. 2012. Т. 445. № 4. С. 441—444.

- Pervye nahodki Ta-Nb-mineralizacii v granitoidah zapadnogo sklona Yuzhnogo Urala (First findings of Ta-Nbmineralization in granitoids of the western slope of the Southern Urals). V.I. Snachev, D.E. Savel'ev, A.V. Snachev et al. Doklady Earth Sciences, 2012, V. 445, No. 4, pp. 441—444.

- Пучков В. Н. Геология Урала и Приуралья (актуальные вопросы стратиграфии, тектоники, геодинамики и металлогении). Уфа: ДизайнПолиграфСервис, 2010. 280 с.

- Puchkov V. N. Geologiya Urala i Priuralya (aktualnye voprosy stratigrafii, tektoniki, geodinamiki I metallogenii) (Geology of the Urals and Cis-Urals (topical issues of stratigraphy, tectonics, geodynamics and metallogeny)). Ufa: DizajnPoligrafServis, 2010, 280 p.

- Ронов А. Б., Ярошевский А. А., Мигдисов А. А. Химическое строение земной коры и геохимический баланс главных элементов. М.: Наука, 1990. 184 с.

- Ronov A. B., Yaroshevskij A. A., Migdisov A. A. Himicheskoe stroenie zemnoj kory I geohimicheskij balans glavnyh elementov (The chemical structure of the earth's crust and the geochemical balance of the main elements.). Moscow: Nauka, 1990, 184 p.

- Cамойлов В. С. Геохимия карбонатитов. М.: Наука, 1984. 190 с.

- Samoylov V. S. Geokhimiya karbonatitov (Geochemistry of carbonatites). Moscow: Nauka, 1984, 190 p.

- Сначёв В. И. Перспективы гранитоидов Барангуловского массива на тантал-ниобиевое оруденение, зона Уралтау // Руды и металлы. 2017. № 1. С. 33—39.

- Snachyov V. I. Perspektivy granitoidov Barangulovskogo massiva na tantal-niobievoe orudenenie, zona Uraltau. Rudy imetally (1) (Prospects of granitoids of the Barangulovsky massif for tantalum-niobium mineralization, Uraltau zone. Ores and metals (1)), 2017, pp. 33—39.

- Юдович Я. Э., Кетрис М. П. Основы литохимии. СПб.: Наука, 2000. 479 с.

- Judovich Ja. Je., Ketris M. P. Osnovy litohimii (Fundamentals of lithochemistry). St. Petersburg: Nauka, 2000, 479 p.

- Jensen L. S. A new cation plot for classifying subalkalic volcanic rocks. Miscellaneous, Ontario Department of Mines, 1976, 22 p.

- Maynard J. B., Valloni R., Yu H.-Sh. Composition of modern deep-sea sands from arc-related basins. Geol. Soc. Spec. Publs. L., 1982, no. 10. pp. 551—561.

- Mehnert K. R. Composition and abundance of common metamorphic rock types // Handbook of geochemistry. B.: Springer, 1969. V. 1. P. 272—296

- Pearce, J. A. A User’s Guide to Basalt Discrimination Diagrams. In: Wyman, D. A., Ed., Trace Element Geochemistry of Volcanic Rocks: Applications for Massive Sulphide Exploration, Geological Association of Canada, Short Course Notes, Vol. 12, 1996 p. 79—113.

- Roser, B. P., Korsch, R. J. Provenance Signature of Sandstone- Mudstone Suites Determined Using Discriminant Function Analysis of Major Element Data. Chemical Geology, 67, 1988, 119—139p.

- Shaw D. M. Trace element fractionation during anataxis // Geochim. Cosmochim. Acta. 1970. V. 34. P. 237—243.

- Tarrey, J., Dalziel, I. W. D., and DeWit, M. J. Marginal basin ‘Rocas Verdes’ complex form S. Chile: A model for Archaean greenstone belt formation. In The Early History of the Earth. Edited by B. F. Windley. Wiley, London, 1976, pp. 131—146.

- Winchester J. A. and Floyd P. A. Geochemical Discrimination of Different Magma Series and Their Differentiation Product Using Immobile Elements. Chemical Geology, 20, 1976, 325—343.