Первые объекты типа "курган с "усами" в Кулундинской степи

Автор: Гришин А.Е., Марченко Ж.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXVIII, 2022 года.

Бесплатный доступ

Публикуются сведения о новых памятниках типа «курган с “усами ”», которые являются крупными ритуальными сооружениями древних кочевых скотоводов степной полосы Евразии. Их изучение продолжается почти 100 лет, за это время выдвинуты разные версии культурно-хронологической принадлежности этих объектов - «раннекочевническая» (М.П. Грязнов, М.К. Кадырбаев, А.З. Бейсенов и др.) и «раннесредневековая» (А.Х. Маргулан, С.Г. Боталов, И.Э. Любчанский, И.В. Грудочко и др.). На данный момент происходит накопление и обоснование аргументов сторонниками обоих направлений. Сотрудниками ГАУ НСО НПЦ и ИАЭТ СО РАН в 2020-2022 гг. в ходе разведок были обнаружены два первых кургана с «усами» в Кулундинской степи (Карасукскийр-н Новосибирской обл.). Расстояние до ближайших подобных объектов в Центральном Казахстане более 300 км. Обнаруженные объекты значительно расширяют основной ареал распространения курганов с «усами» к северо-востоку. Сооружения принадлежат к типам II и III по типологии И.В. Грудочко. В отличие от большинства известных курганов с «усами», обнаруженные памятники сооружены исключительно из грунта, расположены на участках пойменной, периодически затапливаемой террасы. Их сложно обнаружить при пешем осмотре территории (заболоченность участков, интенсивная растительность, слабовыраженный рельеф сооружений). В исследуемом регионе поиск подобных объектов возможен преимущественно с помощью дешифровки космических снимков и результатов аэрофотосъемки. Кроме того, при дешифровке космоснимков предварительно выявлено еще 18 подобных сооружений в долине рек Карасук и Баган. Предлагается объединить данные объекты в новую территориальную группу курганов с «усами» - Северо-Кулундинскую. Планируется натурное обследование этих объектов в ходе серии разведок.

Курган с усами, кулундинская степь, ранний железный век, раннее средневековье, кочевые скотоводы, ритуальное сооружение

Короткий адрес: https://sciup.org/145146446

IDR: 145146446 | УДК: 902/904 | DOI: 10.17746/2658-6193.2022.28.0479-0486

Текст научной статьи Первые объекты типа "курган с "усами" в Кулундинской степи

Изучение курганов с «усами» продолжается уже почти век, и на настоящий момент в разработке и обсуждении находится широкий спектр связанных с ними проблем: определение ареала распространения и выделение территориальных групп, генезис и развитие этой традиции, культурно-хронологическая принадлежность, реконструкция процесса возведения и семантики основных элементов. Почти по каждому из этих вопросов высказаны весьма различные варианты решения. История изучения курганов с «усами» и степень разработки основных вопросов суммированы И.В. Грудочко [2019; 2020, с. 13–31].

Основные характеристики этих ярких археологических комплексов следующие. Курганы с «усами» представляют собой сложный комплекс с одним или несколькими курганами, от которых к востоку сооружались два «уса» – дугообразные протяженные каменные гряды [Грудочко, 2020, с. 47]. Весь комплекс в плане представляет собой своеобразную «клешнеобразную» фигуру. Количество, морфология и взаимное расположение «центральных» насыпей, к которым привязаны гряды, вариабельны, что лежит в основе типологических схем М.А. Кадырбаева [Маргулан и др., 1966, с. 309], А.З. Бейсенова [2017, с. 32, 33], И.Э. Люб-чанского [2006, с. 306], С.Г. Боталова [Боталов, Таиров, Любчанский, 2006, с. 91] и И.В. Грудоч-ко [2020, с. 47, 48]. Окончания «усов» оформляются особым образом – выкладками, расширениями и т.п. Длина усов на разных объектах весьма варьирует – от 10 до 280 м [Там же, табл. 1].

Известно уже более 600 курганов с «усами» [Там же, с. 130]. Часть из них в разной степени исследована раскопками. Основной ареал распространения курганов с «усами» весьма обширен – от Южного Зауралья до Иртыша – и приурочен к степной зоне. В рамках основного ареала И.В. Грудоч-ко выделил крупные территориальные группы [Там же, с. 38–46]. За границами основного ареала зафиксированы локальные группы и отдельные сооружения в Причерноморье [Комар, 2013], Крыму [Тихомиров, Бытковский, Мульд, 2020], на Нижней Волге [Шилов, 2009] и в северо-западных областях Китая [Грудочко и др., 2020].

Проблема культурно-хронологической принадлежности комплексов находится в стадии обсуж-480

дения и выражена в двух основных направлениях: «раннекочевническом» (М.П. Грязнов, М.К. Кадырбаев, А.З. Бейсенов и др.) и «раннесредневековом» (А.Х. Маргулан, С.Г. Боталов, И.Э. Люб-чанский, И.В. Грудочко и др.) [Грудочко, 2020, с. 27–30]. Невозможно сть однозначной хронологической идентификации курганов с «усами» на настоящий момент связана с тем, что в большинстве центральных насыпей археологический материал отсутствует или весьма скуден, а редкие погребальные комплексы в курганах или отдельные находки в заполнении объектов могут относиться к разным кочевым традициям от раннего железного века (сакские древности) до раннего Средневековья (раннетюркские образования), т.е. к диапазону от середины I тыс. до н.э. до I тыс. н.э. Поэтому обе культурно-хронологические концепции имеют актуальный корпус аргументов и самостоятельно развиваются.

Цель статьи – введение в научный оборот сведений о новых курганах с «усами». Выявленные памятники расширяют ареал распространения этих уникальных крупных археологических объектов на северо-восток, за Иртыш, в северо-западную часть Кулундинской степи (Карасукский р-н Новосибирской обл.).

Кулундинская степь представляет собой древнеозерные, молодые аллювиальные, аллювиальноозерные и гривные равнины с низкими высотными отметками [Николаев, 1978]. Исследуемый участок относится к бассейну р. Карасук, который имеет здесь разветвленную дельту из проток и стариц. Карасук берет начало в восточной части Приобского плато и имеет снеговое и дождевое питание. В западной части река плавно переходит в цепь заболоченных ложбин (урочище Карасук), не доходя до Иртыша 70 км. На исследуемой территории расположено скопление средних и малых по площади, мелких по глубине, пресных и соленых озер (система Чебачьих озер, оз. Мелкое и др.). Благодаря неглубоко залегающим глинистым слоям, характерно заболачивание и засоление почв [Софейков и др., 2002, с. 9]. Выходов каменного сырья в Кулундин-ской степи нет. До недавнего времени ресурсы Ку-лунды активно использовались кочевым казахским населением для разведения и выпаса скота (напр.: [Муканов, 1974, с. 76, 108, 112, 154]).

Рис. 1. Местоположение курганов с «усами» в Кулундинской степи ( а ) и граница ареала памятников этого типа в Центральном Казахстане ( б ).

Данный район сравнительно хорошо исследован разведками, в результате которых выявлены в том числе многочисленные курганные могильники [Софейков и др., 2002, прил. 2]. Но на данный момент раскопками изучены только единичные насыпи, что оставляет значительные лакуны в исторической картине Северной Кулунды в эпоху раннего железного века и Средневековья [Там же, с. 36].

О возможном наличии курганов с «усами» в Карасукском р-не нам сообщили наши коллеги, О.В. Софейков и С.В. Колонцов, проводившие здесь разведки в 1990-х и начале 2000-х гг. Но ландшафтная ситуация и специфика этих объектов не позволили им достоверно идентифицировать сооружения именно как курганы с «усами». В 2019– 2022 гг. в ходе разведок ГАУ НСО НПЦ и ИАЭТ СО РАН к югу от оз. Мелкое, на пойменных участках в дельте р. Карасук были выявлены, а затем достоверно зафиксированы два первых кургана с «усами» [Сумин, 2020; Марченко, 2022], расположенных друг от друга на расстоянии 6,5 км (рис. 1).

Курганный могильник Мелкое-13 первоначально зафиксирован В.А. Понырко в 1985 г. как две близкорасположенные курганные насыпи* [Со-фейков и др., 2002, с. 95, 96]. В 2017 г. памятник был осмотрен А.О. Князевым и определен как ранее известный «архивный» объект Мелкое-13. Но как курган с «усами» объект впервые идентифицирован В.А. Суминым в 2019 г. [2020]. Новый план памятника включал границы с учетом выявленных «усов». Завершение северного «уса» обнаружить не удалось, т.к. он сильно разрушен грунтовой дорогой.

В 2021 г. авторы статьи зафиксировали остатки окончания разрушенного северного «уса» и уточ- нили границы объекта [Марченко, 2022]. Это стало возможно, т. к. на момент разведки (октябрь) вся территория была выкошена. Кроме того, шурфом была изучена «фоновая» стратиграфия участка, непосредственно примыкающего к сооружениям, и была проведена аэрофотосъемка с помощью БПЛА.

Объект расположен в 3,8 км к СВ от аула Стеклянный на пойменной террасе правого берега Кара-сука, в 0,1 км к северу от берега, в 0,8 км к ВЮВ от впадения реки в заболоченное урочище оз. Мелкое.

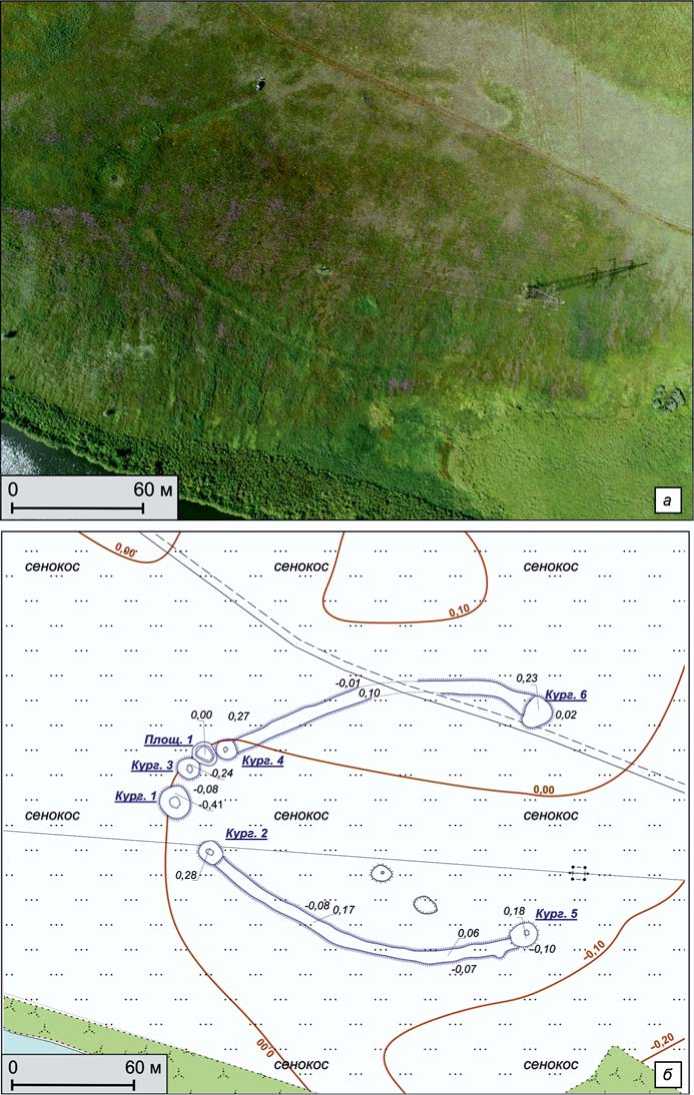

Сооружения комплекса грунтовые, «усы» вытянуты по линии запад – восток (рис. 2). В западной части расположены две отдельно стоящие насыпи (кург. 1 и 3), и площадка, ограниченная рвом и валом. Эти три объекта образуют основу ансамбля. Можно предположить, что площадка является более поздним сооружением, т.к. «втиснута» между кург. 3 и началом северного «уса» (кург. 4), а также имеет иной характер растительности. Окончания «усов» выглядят как выположенные всхолмления.

Рис. 2. Съемка с БПЛА ( а ) (июль 2021 г.) и топографический план ( б ) кургана с «усами» Мелкое-13.

Все они (кроме кург. 6) имеют западины по центру (нарушение?). Возможно, кург. 6 также имел подобное понижение в центре, однако его следы были полностью снивелированы грунтовой дорогой. Поверхность покрыта луговой растительностью и регулярно выкашивается. Находок на территории памятника не обнаружено.

Общая длина сооружения – 190–191 м, максимальная ширина – 140 м. Внутреннее пространство между рвами имеет площадь 16 800 м2.

Курган 1 (большой) имеет овальный контур, размер 16,3 × 14,5 м и высоту 0,57 м. Западина по центру размером 5 × 4,5 м и глубиной 0,29 м.

Курган 3 (малый) имеет округлый контур, размер 10,9 × 10,4 м и высоту 0,33 м. Западина по центру диаметром 3,6 м и глубиной 0,07 м.

Площадка имеет подтрапециевидный контур, ровная, огорожена небольшими рвом и валом, имеет размеры 12,3 × 10,5 м (по внешней стороне рва). Ширина рва 0,7 м, глубина – 0,2 м, высота вала – до 0,1 м.

Северный «ус» оканчивается кург. 4 и 6, имеет длину 161–162 м по гребню вала между центрами этих насыпей и расстояние между этими точками по прямой – 155–156 м. Центральная часть «уса» полностью уничтожена дорогой, и он фиксируется только в виде более однородной разреженной растительности (типчак). Курган 4 (западное окончание) имеет округлый контур, диаметр 10 м и высоту 0,35 м. Западина по центру размером 2,7 × 1,8 м и глубиной 0,18 м. Курган 6 (восточное окончание) имеет овальную форму, размер 15,4 × 12,7 м, высоту 0,21 м. Насыпь сильно изменена грунтовой дорогой.

Южный «ус» оканчивается насыпями 2 и 5. Имеет длину 170–171 м по гребню между центрами этих насыпей и расстояние между этими точками по прямой – 159–160 м. Курган 2 (западное окончание) имеет овальный контур, размер 11,8 × 10 м и высоту 0,38 м. По центру западина размером 3,6 × 4,2 м и глубиной 0,1 м. Курган 5 (восточное окончание) имеет овальный контур, размер 13,6 × 11,8 м, высоту 0,28 м. Имеет по центру западину диаметром 2,7 м и глубиной 0,18 м.

Высота обоих «усов» уменьшается по направлению запад – восток: северный «ус» – 0,23–0,1 м; южный – 0,28–0,13 м. Переход «усов» в курганы плавный.

Шурф, заложенный к югу от южного «уса», продемонстрировал естественный генезис слоев, характерных для высокой поймы – луговые, влажно-ватые, засоленные глинистые почвы.

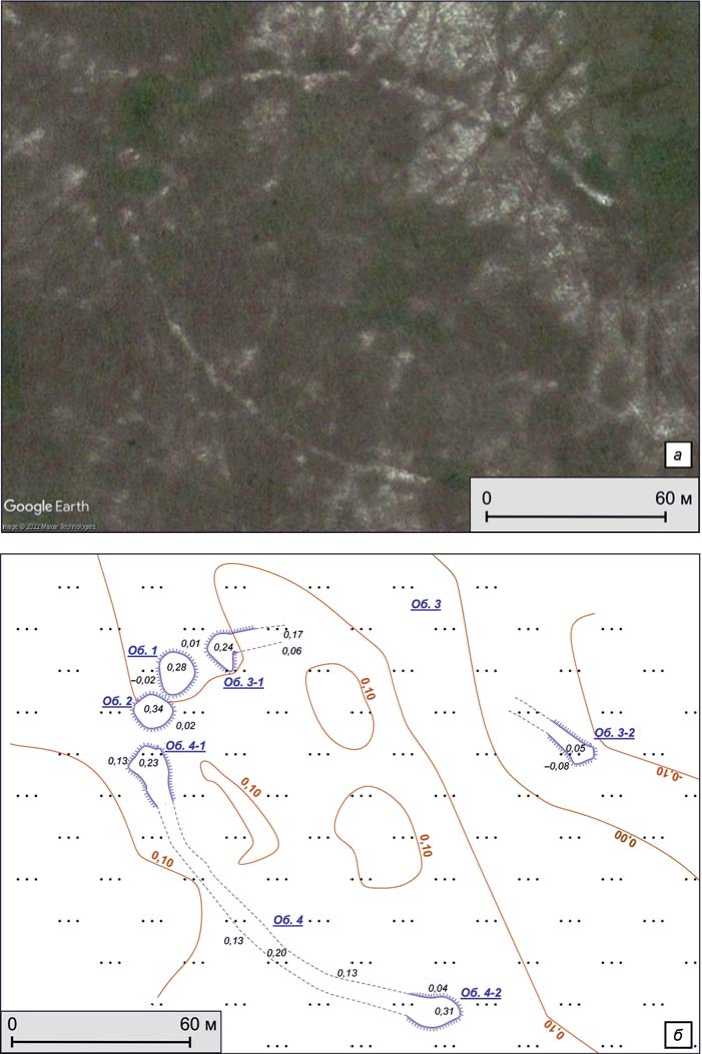

Памятник Грамотино-1 выявлен авторами статьи в результате расшифровки космоснимков и обследован в ходе разведки в 2022 г. Курган с «усами» расположен на низкой, периодически подтапливаемой площадке, в 0,25 км к СВ от бо- лота Кротово, в 2,1 км к Ю от современного русла Карасука, в 4,5 км к ВСВ от п. Грамотино.

Все сооружения комплекса грунтовые. Общая ориентировка северо-запад – юго-восток. В северо-западной части расположены два сильно выпо-ложенных возвышения (курганы – объекты 1 и 2), образующие основу ансамбля. От «усов» сохранились только окончания в виде сильно оплывших возвышений. Средние участки «усов» практически не выделяются на поверхности и распознаются только на ко смо снимках по неравномерности солевых отложений на поверхности и по перепаду высот при малом «шаге» нивелировки. Западины на большинстве объектов достоверно не прослеживаются, сами возвышения сильно выположены. Находок на памятнике не обнаружено.

Территория покрыта луговой растительностью, характерной для солонцеватых почв, выделяются кочки, используется под пастбище. Памятник пересекают многочисленные тропы животных, хорошо выраженные на увлажненном и пластичном грунте. Они часто «разрезают» валы до основания, а также деформируют поверхность «курганов».

Общая длина сооружения – 145 м, максимальная ширина – 115–116 м. Площадь внутреннего пространства между рвами – более 116 000 м2.

Объект 1* ( большой курган) имеет округлый контур, размеры 13,5 × 12,5 м и высоту не более 0,3 м.

Объект 2 (малый курган) имеет округлый контур, размер 13 × 11 м и высоту 0,32 м. По центру небольшое округлое углубление, диаметром до 0,3 м глубиной не более 0,1 м.

Северный вал (объект 3) оканчивается округлыми объектами 3-1 и 3-2. Вал имеет длину по гребню (между центрами насыпей) 131–132 м и расстояние между этими точками по прямой – 125–126 м. Максимальная высота вала достигает всего 0,11 м. Центральная часть северного вала полностью снивелирована. Объект 3-1 (западное окончание) имеет овальный контур, размер 13 × 11 м и высоту до 0,24 м. Объект 3-2 (восточное окончание) имеет неправильный скругленный контур, размеры 8 × 6 м и высоту до 0,15 м.

Южный вал (объект 4) оканчивается округлыми объектами 4-1 и 4-2. Вал имеет длину по гребню (между центрами этих возвышений) 135–136 м, расстояние между этими точками по прямой – 127– 128 м. Максимальная высота – 0,12 м. Объект 4-1

Рис. 3 . Космоснимок Google Earth (дата съемки 09.07.2009) ( а ) и топографический план кургана с «усами» Грамо-тино-1 ( б ).

(западное окончание) имеет овальный контур, размер 11 × 11 м и высоту до 0,19 м. Объект 4-2 (восточное окончание) имеет неправильный скругленный контур, размер 10 × 10 м и высоту 0,18 м.

Очевидно, что морфология и размеры кулун-динских памятников однозначно указывают на их абсолютное сходство с объектами типа «курганы с “усами”» Урало-Казахстанских степей. Как и большинство сооружений основного ареала, оба объекта ориентированы в широтном направлении. Кулундинские объекты весьма удалены 484

(300–320 км) от ближайших концентраций курганов с «усами», расположенных к западу от Иртыша, в Казахстане (см. рис. 1) – на р. Шидерты (Шідерті) и в районе с. Майкаин (Майқайың) (группа памятников Экибастуз-Карагандинской провинции в рамках большой Центрально-Казахстанской группы V [Грудочко, 2020, с. 39]).

По типологии И.В. Грудочко, Грамотино-1 отно сится к типу II (два центральных кургана), а Мелкое-13 – к типу III (два центральных сооружения и площадка (если ее учитывать). Отметим, что комплексы типа III являются наиболее сложными и редкими.

Площадку на Мелком-13, обособленную рвом и валом, можно предварительно сопоставить как с центральными сооружениями в виде каменных оград, так и с ровиками, зафиксированными под насыпями некоторых курганов. Разрушенная каменная ограда, по мнению ряда исследователей, присутствует на памятниках Кызыл-Жар, Гордищенское IX, Солончанка IX, Новокондуровский I, Новоактюбинский I, Медес, Атасу-2, Каргалы-II, Селенташ, Султантемировский, Унирек, Суходол, Коктал [Гру-дочко, 2020, с. 54, 55, 60–62 и др.]. Ровик, но разомкнутый, обнаружен под насыпями комплексов Рым-никовский, Новоактюбинский I, Кайнсай, Селенташ [Там же, с. 61–64 и др.]. Может быть, на площадке Мелкого-13 не был проведен весь цикл ритуальных действий, и финальное сооружение не было возведено, а возможно, так выглядят остатки ограды из дерева и грунта, а не из камня.

Основное отличие кулундинских объектов типа «курган с “усами”» – это их возведение из грунта, т.к. выходы камня в регионе отсутствуют. В небольшом количестве грунтовые конструкции с «усами» известны только в Зауралье [Грудочко, 2020, с. 72].

Второе отличие – это расположение памятников на подтапливаемых пойменных участках (высота 1–2 м над урезом воды). С этой особенностью расположения связаны и сложности их выявления. Курганные могильники в Северной Кулунде в целом тяготеют к выраженным террасам и гривам (высота до 8–10 м) [Софейков и др., 2002]. И, следовательно, археологический поиск до последнего времени был направлен на эти возвышенные формы рельефа. Кроме того, периодическое подтопление и заболоченность поймы Карасука не делают данные участки легко и всегда доступными. Выявление в ходе пешей разведки этих объектов в пойме осложнено слабой выраженностью их в рельефе и густым травяным покровом (если растения не выкашиваются или регулярно не поедаются скотом).

Таким образом, в ходе пешей разведки обнаружить курганы с «усами», идентифицировать тип памятника и оценить его протяженность весьма затруднительно. Тем не менее, памятник Мелкое-13 расположен у озера, вокруг которого находится концентрация многочисленных разновременных объектов, что и привело, в конце концов, к его обнаружению в ходе пешей разведки, хотя его верная идентификация затянулась. На наш взгляд, при выявлении таких объектов в дельте Карасука следует ориентироваться на дешифровку космоснимков и аэрофотоснимков с БПЛА. Эти разведочные инструменты сейчас доступны и с успехом применяются исследователями для фиксации курганов с «усами» в границах основного ареала [Грудочко, 2020, с. 130]. Данный подход уже дал хороший результат и в Северной Кулунде. Кроме описанных памятников нами в лабораторных условиях предварительно зафиксированы еще 18 (!) объектов типа «курган с “усами”» в районе дельты Карасу-ка и в долине р. Баган. Авторским коллективом запланировано их натурное обследование и фиксация в ходе серии разведок в ближайшее время.

Третье отличие – кулундинские объекты не находятся на территории курганных могильников, как многие аналогичные памятники в границах основного ареала.

Таким образом, к востоку от Иртыша зафиксированы первые курганы с «усами» и уже в скором времени можно ожидать выделение особой, Севе-ро-Кулундинской группы памятников, достаточно отдаленной от основного ареала распространения объектов такого типа. Можно предполагать, что дальнейшее полевое изучение этой изолированной группы поможет в реконструкции структуры типологического разнообразия этих впечатляющих памятников, свидетельств ритуальной деятельности древних скотоводов.

Исследование выполнено по проекту НИР ИАЭТ СО РАН «Комплексные исследования древних культур Сибири и сопредельных территорий: хронология, технологии, адаптация и культурные связи» (FWZG-2022-0006).

Благодарим С.В. Колонцова, О.В. Софейкова и В.А. Сумина за устные сведения и за возможность работать с неопубликованными данными. Благодарим С.А. Борисенко за аэрофотосъемку Мелкого-13 с помощью БПЛА.

Список литературы Первые объекты типа "курган с "усами" в Кулундинской степи

- Бейсенов А.З. Курганы с «усами» Центрального Казахстана // Археологическое наследие Центрального Казахстана: изучение и сохранение. – Алматы: Науч. центр истории и археологии «Бегазы-Тасмола», 2017. – Т. 2. – С. 31–37.

- Боталов С.Г., Таиров А.Д., Любчанский И.Э. Курганы с «усами» урало-казахстанских степей. – Челябинск: Юж.-Урал. филиал ИиИА УрО РАН, 2006. – 232 с.

- Грудочко И.В. Курганы с «усами» как ритуальные комплексы кочевников урало-казахстанских степей IV–VII вв. н.э.: автореф. дис. … канд. ист. наук. – Казань, 2019. – 34. с.

- Грудочко И.В. Курганы с «усами». Эпоха поздней Древности и раннего Средневековья урало-казахстанских степей (IV–VII вв. н.э.). – Budapest: Pauker Nyomdaipari Kft., 2020. – 356 с.

- Грудочко И.В., Минлигареев Н.И., Мотовилов А.М., Станишевская С.С. Курганы с «усами» Синь-цзян-Уйгурского автономного района КНР // Наука Юж.- Урал. гос. ун-та. – Челябинск: Изд. центр Юж.-Урал. гос. ун-та, 2020. – С. 246–253.

- Комар А.В. Комплекс из Макартета и ритуальные памятники гуннского времени // Гуннский форум. Проблемы происхождения и идентификации культуры евразийских гуннов. – Челябинск: Изд. центр Юж.-Урал. гос. ун-та, 2013. – С. 88–109.

- Любчанский И.Э. Курганы с «усами»: типология и хронология // Археология Южного Урала. Степь (проблема культурогенеза). Серия «Этногенез уральских народов». – Челябинск: Рифей, 2006. – С. 386–408.

- Маргулан А.Х., Акишев К.А., Кадырбаев М.К., Оразбаев А.М. Древняя культура Центрального Казахстана. – Алма-Ата: Наука, 1966. – С. 303–433.

- Марченко Ж.В. Научный отчет об археологической разведке в Карасукском районе Новосибирской области в 2021 году / Архив ИАЭТ СО РАН. – Новосибирск, 2022.

- Муканов М.С. Этнический состав и расселение казахов Среднего Жуза. – Алма-Ата: Наука, 1974. – 215 с.

- Николаев В.А. Рельеф // Новосибирская область. Природа и ресурсы. – Новосибирск: Наука, 1978. – С. 5–25.

- Софейков О.В., Колонцов С.В., Бородовский А.П., Ануфриев Д.Е., Кравцов Ю.В. Археологические памятники Карасукского района Новосибирской области. – Новосибирск: ГАУ НСО НПЦ, 2002. – 176 с.

- Сумин В.А. Отчет об археологических разведках и мониторинге состояния объектов археологического наследия на территории Новосибирской области в 2020 году (Болотнинский, Доволенский, Искитимский, Карасукский, Каргатский, Колыванский, Коченевский, Кочковский, Куйбышевский, Кыштовский, Новосибирский (включая г. Новосибирск), Ордынский, Татарский, Чановский и Чулымский районы) / Архив ГАУ НСО НПЦ. – Новосибирск, 2020.

- Тихомиров В.А., Бытковский О.Ф., Мульд С.А. Курган с «усами» Северное-1 в Белогорском районе Республики Крым и поиски аналогий в Зауралье и Казахстане // История и археология Крыма. – 2020. – № 12. – С. 83–100.

- Шилов В.П. Древние скотоводы калмыцких степей. – Элиста: Герел, 2009. – 304 с.