Первые результаты изучения каменной индустрии слоя 24 стоянки Кульбулак (по материалам раскопок 2019 года)

Автор: Павленок К.К., Павленок Г.Д., Когай С.А., Курбанов Р.Н., Хужаназаров М., Мухтаров Г.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXV, 2019 года.

Бесплатный доступ

Несмотря на значительный прогресс в изучении ранних пластинчатых комплексов Памиро-Тянь-Шаня, определявших направление культурного развития региона в середине верхнего плейстоцена, сохраняется потребность в дальнейшем исследовании из-за неясности их хронологии, недостаточного понимания процессов их генезиса и причин вариабельности. Перспектива решения обозначенных вопросов связана с комплексным изучением археологических материалов из нижней пачки отложений многослойной палеолитической стоянки Кульбулак. Последние исследования подтверждают, что в культурной последовательности этой стоянки запечатлены все этапы становления и развития пластинчатой традиции камнеобработки. Первые импульсы этого процесса прослеживаются уже в среднепалеолитических индустриях стоянки, которые могут иметь среднеплейстоценовый возраст. Наиболее древним культуросодержащим слоем стоянки Кульбулак является слой 24 преимущественно делювиального генезиса. Результаты предварительного технико-типологического анализа материалов 2019 г. органично сочетаются с результатами комплексного изучения стоянки в 2010-2018 гг. Они подтверждают, что в нижних слоях стоянки Кульбулак (возрастом старше 82 тыс. л.н.) представлены каменные индустрии, главным элементом которых выступает вариабельное пластинчатое производство. При этом в индустрии слоя 24 главенствующее положение занимает леваллуазская модель расщепления, практически не использующаяся в более поздних индустриях обирахматской культурной традиции. Состав орудийного набора подтверждает пластинчатую направленность расщепления, при этом он сформирован исключительно изделиями среднепалеолитического типологического ряда: удлиненный остроконечник на пластине, разнообразные скребла, отщеп леваллуа и сколы с нерегулярной ретушью.

Памиро-тянь-шань, средний палеолит, многослойная стоянка, стратиграфия, пластинчатое производство, технико-типологический анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/145145559

IDR: 145145559 | УДК: 902.01 | DOI: 10.17746/2658-6193.2019.25.195-202

Текст научной статьи Первые результаты изучения каменной индустрии слоя 24 стоянки Кульбулак (по материалам раскопок 2019 года)

В результате 14-летнего (1998–2012 гг.) цикла исследований в гроте Оби-Рахмат и ряде других комплексов (стоянка Кульбулак в Узбекистане; стоянки Худжи, Джаркутан, Дусти в Таджикистане) на территории горной системы Памиро-Тянь-Шаня было выявлено присутствие пластинчатых комплексов обирахматской культурной традиции. Она просуществовала как минимум с 80–70 тыс. л.н. (конец стадии 5е кислородно-изотопной шкалы) до 40–35 тыс. л.н. (середина КИС 3) [Krivoshapkin et al., 2010] и стала одним из основных источников формирования верхнего палеолита региона. Схожая с обирахматской направленность расщепления: сочетание среднепалеолитических и верхнепалеолитических характеристик как на уровне технологии расщепления, так и в орудийном наборе, достаточно хорошо прослеживается и на других местонахождениях Памиро-Тянь-Шаня: Хонако-3 (педо-комплекс 2), Капчигай, Тосор и др. Значительная хронологическая протяженно сть и широкое распространение дали основания рассматривать оби-рахматскую традицию как явление, во многом определявшее культурное развитие Памиро-Тянь-Шаня в середине верхнего плейстоцена [Кривошап-кин, 2012; Кривошапкин, Павленок, 2015].

Несмотря на значительный прогресс в изучении пластинчатых комплексов региона, хронологически принадлежащих среднему палеолиту, задача их дальнейшего исследования остается актуальной по ряду причин:

– в настоящий момент продолжает оставаться не до конца ясным хронологический контекст среднего палеолита региона, в первую очередь по причине малого количества датированных памятников;

– не поставлена точка в дискуссии о генезисе индустрий среднего палеолита. Исследователи разных поколений и разных научных школ (А.П. Окладников, В.А. Ранов, А.П. Деревянко, Л.Б. Вишняцкий) признавали наиболее вероятным появление среднепалеолитических индустрий в регионе в результате интервенции со стороны Ближнего и Среднего Востока [Деревянко, 2011; Ранов, 1964; Окладников, 1968; Vishnyatsky, 1999]. Об этом свидетельствуют схожие черты в каменных индустриях (леваллуа-пластинчатая технологическая основа), топографии стоянок (расположение в предгорном и низкогорном поясе с абсолютными высотами в пределах 1200–1400 м над ур. м.) и композиции фаунистических о станков на стоянках (мелкие парнокопытные как основной объект охоты). Но вместе с тем не вызывает сомнений сходство материалов памятников Памиро-Тянь-Шаня с синхронными археологическими комплексами Горного Алтая [Деревянко, 2011]. А если принять точку зрения о технологической связи леваллуа-пластинчатых комплексов с бифасиальной технологической о сновой, тогда вполне корректны поиски истоков среднего палеолита Памиро-Тянь-Шаня и на территориях к востоку от исследуемого района;

– в исследовательской среде отсутствует единое понимание причин вариабельности комплексов среднего палеолита. Л.Б. Вишняцкий, аргументируя полный отказ от фациального деления среднепалеолитических индустрий [Vishnyatsky, 1999], отметил, что в западной части Центральной Азии значительное сходство демонстрируют памятники схожего типа (с одной стороны, пещерные: Оби-Рахмат, Ходжакент, Огзи-Кичик, Тешик-Таш и т.д.; с другой – открытого типа: Худжи, Кутурбулак, Зи-рабулак и т.д.) или схожей функции (стоянки-мастерские или базовые лагеря). В связи с этим он предположил, что в отличие от культурного, хронологического и фациального принципов деления, которые малоэффективны, значительно лучше различия в материальных комплексах памятников будет отражать создание ландшафтных группировок – равнинные объекты, предгорные, горные. Однако на современном этапе исследований в среднем палеолите Памиро-Тянь-Шаня исследователями выделяются две базовые индустрии, или линий культурного развития: мустьерская (тешикташская) и пластинчатая (обирахматская), именно на основе технологических параметров комплексов [Деревянко, 2011; Кривошапкин, 2012].

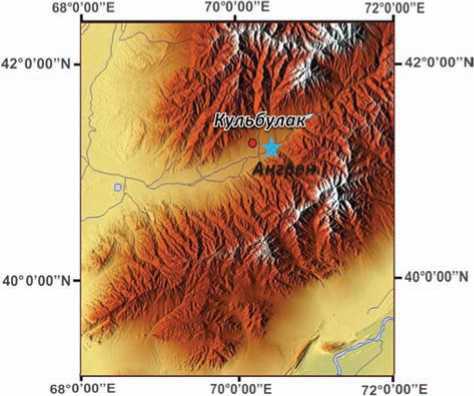

Перспектива решения обозначенных вопросов связана с комплексным изучением археологических материалов стоянки Кульбулак на юго-восточном склоне Чаткальского хребта, входящего в горную систему Западного Тянь-Шаня (рис. 1). За этим памятником почти с момента его обнаружения О.М. Ростовцевым в 1962 г. закрепился статус опорного объекта для всей палеолитической эпохи на западе Центральной Азии [Борисковский, Абрамова, 1983; Касымов, 1990; Анисюткин и др., 1995]. Хотя ашельский возраст нижней пачки отложений стоянки сейчас ставится под сомнение [Кривошап-кин, Колобова и др., 2010; Колобова, Кривошапкин, 2016; Kolobova et al., 2016], новейшие исследования подтверждают, что Кульбулак является единственным памятником в регионе, где запечатлены все этапы становления и развития пластинчатой традиции камнеобработки. Первые импульсы этого процесса прослеживаются уже в среднепалеолитической индустрии слоя 23.

За последние годы из нижних слоев Кульбула-ка (слои 14–24) были получены четко стратифицированные коллекции, численность которых варьирует от нескольких предметов в слое 17 до свыше 20 000 экз. в слое 23. Согласно устному сообщению Д. Вандерберге, проводившего люминес-

Рис. 1. Карта-схема расположения палеолитической стоянки Кульбулак.

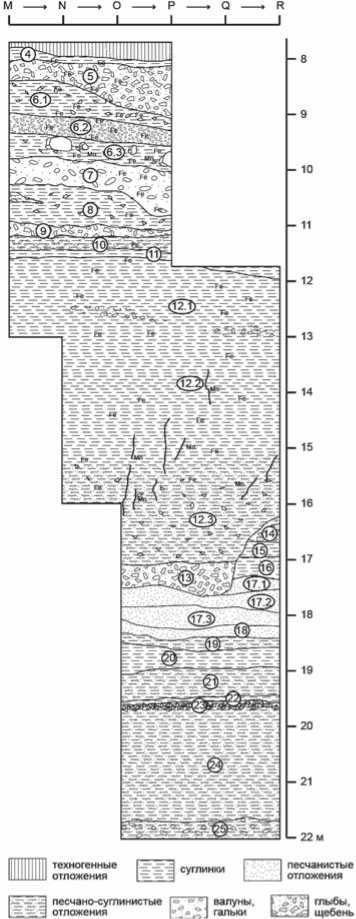

Рис. 2. Стратиграфическая колонка отложений стоянки Кульбулак (слои 4–25).

центное датирование стоянки Кульбулак в 2010 г. (в настоящий момент завершена обработка и опубликованы результаты датирования для слоев 2–10 [Vandenberghe et al., 2014]), нижние слои памятника (14 и ниже) могут иметь среднеплейстоценовый возраст. Они имеют особое значение для прояснения особенностей генезиса пластинчатых среднепалеолитических индустрий Памиро-Тянь-Шаня. В настоящей работе будут приведены первые результаты изучения каменной индустрии наиболее древнего культуросодержащего слоя стоянки Куль-булак – слоя 24 (по материалам раскопок 2019 г.).

С точки зрения литологии слой 24 (рис. 2) представляет собой плотный пластичный коричневосизый суглинок, имеющий неравномерный рыже-сизый оттенок из-за распространения окислов (гидроокислов) железа. Отложения, наиболее вероятно, имеют делювиальный генезис при незначительном участии эоловых процессов. Истинная мощность слоя – 1,9 м. Начиная с отметки 21,5 м и до отметки 21,7 м (нижняя граница слоя) отмечается постепенное увеличение количества включений мелкого щебня и гравия. За счет этих включений общий цвет грунта приобретает красновато-коричневый оттенок. Нижняя граница нечеткая, переход постепенный по увеличению содержания обломочного материала, представленного рыже-коричневой и холодно-бордовой цветовой гаммой. В целом 24 слой, по-видимому, представляет собой отложения застойного водоема, возможно, периодически проточного, что отражает механический состав плотных суглинков, в которые эпизодически поступал материал с близлежащих склонов в виде маломощных селей. Толща слоя 24 претерпела постседиментационные изменения, находясь под длительным влиянием грунтовых вод, что выразилось в наличии многочис- ленных пятен Fe-Mn и участков-линз с преобладанием сизого оттенка над коричневым.

Стерильные (с точки зрения археологии) подстилающие отложения слоя 25 сформированы плотным серо-коричневым суглинком с многочисленными включениями слабоокатанных обломков размерности щебня, которые формируют до 50 % слоя. Обломочник представлен андезит-порфира-ми, характерными для всего разреза Кульбулака. Кровля горизонта размытая, нечеткая. Видимая мощность слоя – 10 см. На уровне 21,85–21,90 м фиксируется выход грунтовых вод.

Археологический материал преимущественно сосредоточен в нижней части слоя – ниже отметки 20,60 м. Выше этой отметке встречаются единичные изделия. В настоящий момент произведен только первичный обсчет коллекции, потому ограничимся ее общей характеристикой. Общая численность коллекции составляет 1761 экз. (см. таблицу ). Как и во всех других культуросодержащих горизонтах Кульбулака, наиболее многочисленной категорией находок являются отходы производства (чешуйки, осколки, обломки, мелкие отщепы, фрагменты отщепов); их доля составляет более 90 % коллекции. Кроме того, есть основания для отнесения к отходам производства единичных пластинок (один целый экземпляр и четыре фрагмента), но присутствие в составе индустрии разнообразных нуклеусов для такого типа заготовок препятствует однозначному решению этого вопроса до полной обработки коллекции.

Облик нуклеусов индустрии слоя 24 достаточно полно иллюстрируют следующие предметы.

Сильно сработанные плоскостные нуклеусы для пластин (рис. 3, 1, 2 ). Их сближают следующие морфологические и технологические особенности:

Состав каменной индустрии. Слой 24 стоянки Кульбулак (раскопки 2019 г.)

|

Категория |

Кол-во, экз. |

% |

% без учета отходов производства |

|

нуклевидные изделия |

14 |

0,8 |

8,0 |

|

технические сколы |

23 |

1,3 |

13,2 |

|

отщепы |

99 |

5,6 |

56,9 |

|

пластины |

7 |

0,4 |

4,0 |

|

фрагменты пластин |

26 |

1,5 |

14,9 |

|

пластинки |

1 |

0,1 |

0,6 |

|

фрагменты пластинок |

4 |

0,2 |

2,3 |

|

чешуйки |

444 |

25,2 |

– |

|

осколки |

744 |

42,2 |

– |

|

обломки |

109 |

6,2 |

– |

|

мелкие отщепы |

183 |

10,4 |

– |

|

фрагменты отщепов |

107 |

6,1 |

– |

|

Итого |

1761 |

100,0 |

— |

|

Итого (без учета отходов производства) |

174 |

– |

100,0 |

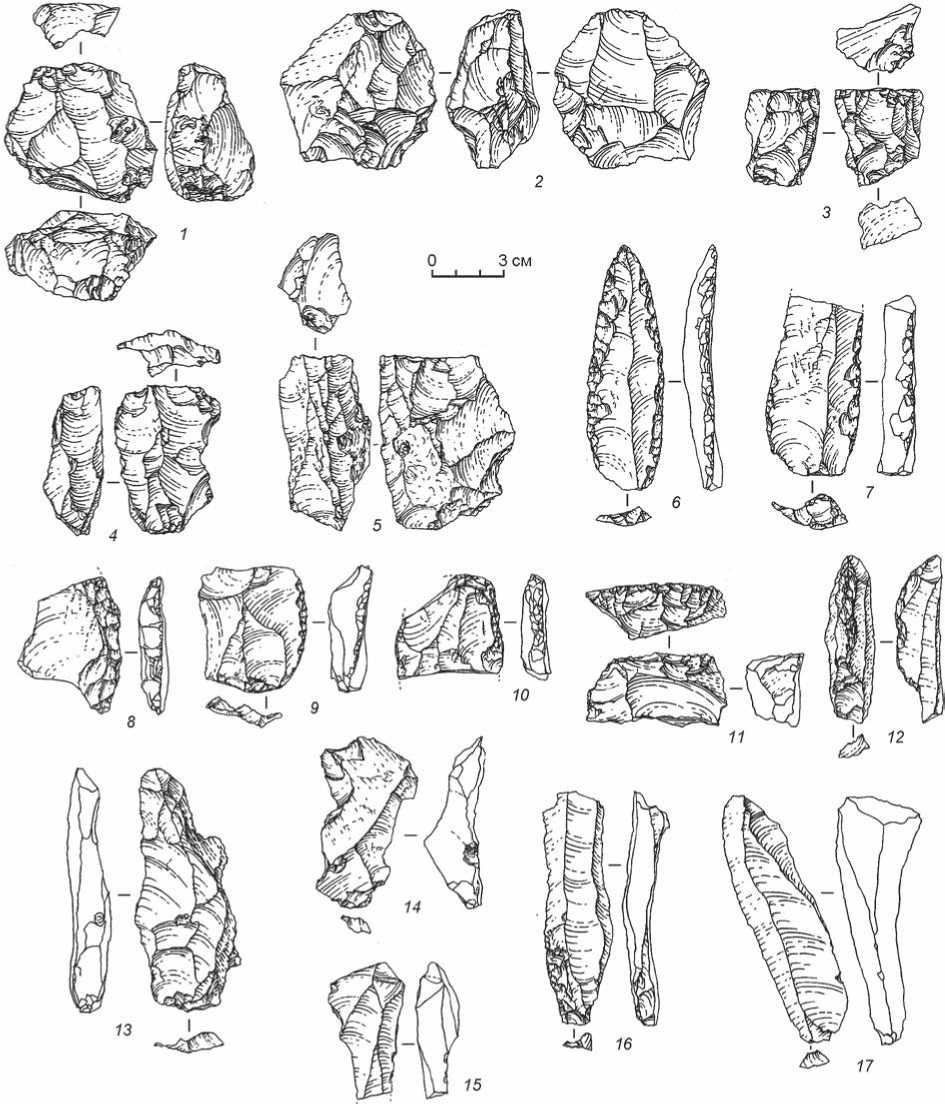

Рис. 3. Археологический материал из слоя 24 стоянки Кульбулак (по материалам раскопок 2019 г.).

1, 2 - плоскостные нуклеусы для пластин ; 3, 4 - нуклеусы для мелких пластин и пластинок ; 5 - торцовый нуклеус для пластинок ; 6 - удлиненный остроконечник на пластине; 7 - фрагмент пластины с нерегулярной ретушью по краям; 8 - одинарное продольное выпуклое скребло; 9 - леваллуазский отщеп; 10 - двойное продольно-поперечное скребло; 11 - поперечное прямое скребло; 12, 15, 16 - сколы расширения фронта и удаления его неровностей; 13, 14, 17 - сколы формирования/восстановления рельефа фронта.

-

- небольшие размеры при существенных значениях массивности, что свидетельствует о достаточно сильной степени сработанности;

-

- четкое разграничение функций двух широких поверхностей: первая выступала в качестве фронта, вторая - в качестве ударной площадки;

-

- наличие основной и двух вспомогательных ударных площадок. Хотя в расщеплении задействована большая часть периметра, последние отличаются ломаной (зигзагообразной) линией рабочей кромки и достаточно острым углом сопряжения с фронтом;

– в обоих случаях с основной площадки снимался удлиненный подпрямоугольный скол, сильно превосходящий в размерах иные снятия на фронте (на втором изделии снятие закончилось заломом).

До проведения анализа последовательности реализации сколов однозначно утверждать этого нельзя, но комплекс приведенных выше признаков дает основание соотносить эти формы с леваллу-азской (несколько упрощенной в связи с невысоким качеством используемого сырья) технологией расщепления, достаточно полно охарактеризованной в нескольких последних работах по палеолиту региона [Павленок и др., 2019; Kot et al., 2014; Krajcarz et al., 2015].

Нуклеусы для мелких пластин и пластинок параллельного принципа расщепления (рис. 3, 3, 4 ). В отличие от описанных ранее предметов, расщепление этих ядрищ велось по слабовыпуклой дуге. Удлиненные заготовки снимались последовательно друг за другом в субпараллельном направлении. Именно серийность в реализации целевых сколов (как альтернатива интенсивному переоформлению нуклеуса после одного–двух целевых снятий в рамках леваллуазской модели расщепления) свидетельствует о технологической вариабельности в пластинчатом производстве индустрии слоя 24.

Третий вариант получения удлиненных заготовок представлен торцовым нуклеусом для пластинок со сходящимися латералями (рис. 3, 5 ). Ядрище отличает интенсивное оформление киле-гребневой части (если использовать терминологию, принятую для описания клиновидных нуклеусов) и мелкая тщательная подработка рабочей кромки.

Морфология присутствующих в коллекции технических сколов хорошо соотносится с первыми двумя из охарактеризованных стратегий расщепления. Одной из характерных черт леваллуаз-ской технической схемы является необходимость формирования (а в дальнейшем – периодического восстановления) выпуклого рельефа рабочей поверхности и выраженных межфасеточных граней, которые выступают в качестве направляющих для целевых сколов. Эти вспомогательные снятия чаще удлиненные, ассиметричные и искривленные в профиле. Они, как правило, имеют нерегулярную огранку и некрупную, грубо оформленную площадку (рис. 3, 13, 14, 17 ). Наряду с ними в коллекции присутствуют достаточно массивные снятия с субпараллельными краями и огранкой, которые использовались для расширения фронта и удаления его неровностей в рамках схемы простого параллельного расщепления (рис. 3, 12, 15, 16 ).

В индустрии сколов отщепы количественно втрое превосходят пластины (см. таблицу ). Отще-пы, как правило, ассиметричные, подпрямоуголь-200

ных очертаний; часто имеют искривленный профиль. Они демонстрируют большое количество вариантов огранок: заметно преобладают продольные и продольно-конвергентные, но серийно представлены радиальные, ортогональные, бипродоль-ные (где встречные снятия редко занимают более 1/3 от общей длины изделия). Выделить доминирующие типы ударных площадок проблематично: изделия с гладкими, двухгранными и грубо фасети-рованными площадками представлены практически равными по численности группами. Обращает на себя внимание большое количество сколов с изогнутыми и лентовидными в профиле площадками, что является признаком использования плоскостных стратегий расщепления.

Пластины составляют ок. 1/5 части коллекции (если не принимать в расчет отходы производства), что является очень высоким показателем, учитывая предполагаемый возраст комплекса. Они, как и отщепы, часто ассиметричные, искривленные в профиле и имеют неправильные очертания. Они также демонстрируют высокую степень вариабельности в типологии ударных площадок. Подобное сочетание признаков хорошо согласуется с идеей, что многие удлиненные снятия выполняли вспомогательную роль в расщеплении, но окончательный вывод можно будет сделать после проведения полного технологического анализа всей коллекции.

Состав орудийного набора (всего 7 экз. изделий) подтверждает тезис о пластинчатой направленности расщепления, при этом он сформирован исключительно изделиями среднепалеолитического типологического ряда. Морфологию, типичную для инструментария ранних пластинчато-ориентированных индустрий Западного Тянь-Шаня, имеют удлиненный о строконечник на пластине (рис. 3, 6 ) и проксимальный фрагмент крупной пластины с легкой ретушью по обоим продольным краям (рис. 3, 7 ). Одинарные продольные выпуклые (рис. 3, 8 ) и поперечные прямые (рис. 3, 11 ), а также двойные продольно-поперечные (рис. 3, 10 ) скребла, фрагменты которых представлены в коллекции, тоже являются «фоновой» категорией в коллекциях известных в регионе индустрий среднего палеолита. Особняком стоит леваллуаз-ский отщеп со слабовыпуклой площадкой типа «шапо де жандарм», край которого обработан легкой краевой ретушью (рис. 3, 9 ). Последнее орудие представлено малоинформативным фрагментом скола с ретушью.

Результаты предварительного технико-типологического анализа материалов слоя 24 Кульбулака органично сочетаются с другими результатами комплексного изучения стоянки в 2010–2018 гг. (вклю- чающими среди прочего абсолютное датирование [Vandenberghe et al., 2014]) и не противоречат итогам повторного изучения полевой документации и археологических материалов из раскопок М.Р. Касымова 1980-х гг. Комплекс этих исследований позволяет предполагать, что в нижних слоях стоянки Кульбулак (возрастом старше 82 тыс. л.н.) мы имеем дело со среднепалеолитическими индустриями, базовым элементом которых выступает вариабельное пластинчатое производство. При этом главенствующее положение занимает леваллуазская модель расщепления, практически не использующаяся в хронологически более поздних индустриях обирахматской культурной традиции, где ей на смену проходит серийное производство удлиненных сколов (пластин и остроконечников) в рамках простого субпараллельного расщепления. Продолжение исследований материалов памятника Кульбу-лак поможет пролить свет на вопросы становления и распространения этих традиций камнеобработки на обширных территориях внутриконтиненталь-ной Азии, а также проследить культурные контакты обитателей предгорий Западного Тянь-Шаня с древним населением сопредельных территорий.

Исследование проведено в рамках реализации проекта РФФИ № 19-09-00453 (руководитель – проф. РАН А.И. Кривошапкин). Коллектив авторов выражает искреннюю признательность ведущему художнику ИАЭТ СО РАН Н.В. Вавилиной за подготовку иллюстраций каменных артефактов.

Список литературы Первые результаты изучения каменной индустрии слоя 24 стоянки Кульбулак (по материалам раскопок 2019 года)

- Анисюткин Н.К., Исламов У.И., Крахмаль К.А., Сайфуллаев Б., Хушваков Н.О. Новые исследования палеолита в Ахангароне (Узбекистан). – СПб., 1995. – 40 с.

- Борисковский П.И., Абрамова З.А. К характеристике многослойной палеолитической стоянки Кульбулак // Общественные науки в Узбекистане. – 1983. – Вып. 2. – С. 34–36.

- Деревянко А.П. Верхний палеолит в Африке и Евразии и формирование человека современного анатомического типа. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2011. – 560 с.

- Касымов М.Р. Проблемы палеолита Средней Азии и Южного Казахстана (по материалам многослойной палеолитической стоянки Кульбулак): автореф. дис. ... д-ра ист. наук. – Новосибирск, 1990. – 47 с.

- Колобова К.А., Кривошапкин А.И. История выделения Ашельских индустрий в Узбекистане // Universum Humanitarium. – 2016. – № 2 (3). – С. 6–22.

- Кривошапкин А.И. Обирахматский вариант перехода от среднего к верхнему палеолиту: автореф. дис. … д-ра ист. наук. – Новосибирск, 2012. – 38 с.

- Кривошапкин А.И., Колобова К.А., Фляс Д., Павленок К.К., Исламов У.И., Лукьянова Г.Д. Индустрия слоя 23 стоянки Кульбулак по материалам раскопок 2010 года // Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2010. – Т. XVI. – С. 105–110.

- Кривошапкин А.И., Павленок К.К. Вариабельность комплексов обирахматской традиции в каменном веке Центральной Азии // Актуальные вопросы археологии и этнологии Центральной Азии: мат-лы междунар. науч. конф. – Иркутск: Оттиск, 2015. – С. 71–76.

- Окладников А.П. Древние связи культур Сибири и Средней Азии // Бахрушинские чт. 1966 г. – Новосибирск, 1968. – Вып. 1: Методология истории, всеобщая история, археология. – С. 144–158.

- Павленок К.К., Кот М., Павленок Г.Д., Шимчак К., Хужаназаров М., Когай С.А. Поиски объектов палеолита в бассейне реки Ахангаран: история и современность // Теория и практика археологических исследований. – 2019. – T. 26 (2). – С. 153–166. – URL: https://doi.org/10.14258/tpai(2019)2(26).-11.

- Ранов В.А. О связях культур палеолита Средней Азии и некоторых стран зарубежного Востока. – М.: Нука, 1964. – 10 с.

- Kolobova K.A., Flas D., Krivoshapkin A.I., Pavlenok K.K., Vandenberghe D., De Dapper M. Reassessment of the Lower Paleolithic (Acheulean) presence in the western Tien Shan // Archaeol. and Anthropol. Sciences. – 2016. – N 4. – P. 1–18.

- Kot M., Pavlenok K., Shnayder S., Radzhabov A., Szymczak K. Katta Sai: a Palaeolithic site in the Tian Snan piedmont, Uzbekistan, Central Asia // Antiquity. – 2014. – URL: http://journal.antiquity.ac.uk/projgall/456.

- Krajcarz M.T., Kot M., Pavlenok K., Fedorowicz S., Krajcarz M., Lazarev S.Yu., Mroczek P., Radzhabov A., Sneider S., Szymanek M., Szymczak K. Middle Paleolithic sites of Katta Sai in western Tian Shan piedmont, Central Asiatic loess zone: Geoarchaeological investigation of the site formation and the integrity of the lithic assemblages // Quaternary Intern. – 2015. – N 399. – P. 136–150. – URL: http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2015.07.051.

- Krivoshapkin A., Kuzmin Y., Jull A.J. Chronology of the Obi-Rakhmat grotto (Uzbekistan): fi rst results on the dating and problems of the Paleolithic key site in Central Asia // Radiocarbon. – 2010. – N 52. – P. 549–554.

- Vandenberghe D.A.G., Flas D., De Dapper M., Van Nieuland J., Kolobova K., Pavlenok K., Islamov U., De Pelsmaeker E., Debeer A.-E., Buylaert J.-P. Revisiting the Palaeolithic site of Kulbulak (Uzbekistan): First results from luminescence dating // Quaternary Intern. – 2014. – N 324. – P. 180–189.

- Vishnyatsky L. The Paleolithic of Central Asia // J. Of World Prehistory. – 1999. – N 13. – P. 69–122.