Первые результаты электротомографии археологического памятника Домашнее озеро в Центральной Камчатке

Автор: Осипова П.С., Федорченко А.Ю., Фокин М.И., Селецкий М.В., Тоцкий Д.А., Белоусова Н.Е., Лебединцев А.И., Гребенюк П.С., Пташинский А.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты геофизических исследований методом электротомографии, проведенных в полевом сезоне 2023 г. на памятнике Домашнее озеро одном из важнейших археологических объектов эпохи неолита в долине р. Камчатки. Электротомография осуществлялась параллельно с поисковыми археологическими работами, позволившими уточнить стратиграфию стоянки и культурно-хронологическую последовательность ее заселения. Геофизическое исследование проводилось на объекте впервые, его целью была оценка эффективности электротомографии на изучаемой территории. Основные задачи исследования заключались в определении мощности рыхлых отложений и выявлении гео-электрических признаков, вызванных деятельностью древнего человека. Зондирования проведены на двух перпендикулярных профилях. Шаг измерений составил 0,2 и 0,5 м, что позволило изучить разрез до глубин 1 и 4 м соответственно. Основываясь на полученных данных о стратиграфии памятника, была осуществлена интерпретация полученных двумерных геоэлектрическихразрезов. Обнаружено, что линзы высокого (800-1 800 Ом-м) удельного электрического сопротивления (УЭС) на геоэлектрическом разрезе соответствуют слоям супесей, содержащим тефру вулкана Шивелуч. Высказана гипотеза о наличии связи между пониженными значениями УЭС (до 90-100 Ом-м) и углистостью антропогенного происхождения в отложениях. По результатам зондирований установлена мощность рыхлых отложений, равная 2,5-3 м. Сделан вывод о целесообразном применении электротомографии на памятнике Домашнее озеро, однако более качественная интерпретация требует дополнительных данных о вещественном составе отложений и изучении их электрических свойств в лабораторных условиях. Результаты геофизического исследования будут использованы при планировании последующих археологических работ на данном объекте.

Камчатка, домашнее озеро, электротомография, удельное электрическое сопротивление, вулканические пеплы, мезолит, неолит

Короткий адрес: https://sciup.org/145146658

IDR: 145146658 | УДК: 902.21 | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.0253-0258

Текст научной статьи Первые результаты электротомографии археологического памятника Домашнее озеро в Центральной Камчатке

Стоянка Домашнее Озеро является одним из важнейших археологических объектов тарьинской культуры эпохи неолита Камчатки [Диков, 1977, 1979]. В полевом сезоне 2023 г., в рамках реализации программы комплексного изучения древнейших памятников региона, участниками Камчатского палеолитического отряда ИАЭТ СО РАН о суще ствлялись археологические и геофизические работы на стоянке. Геофизические работы на Домашнем озере проводились впервые с момента его открытия. Их целью являлась оценка информативности метода электротомографии для определения мощности рыхлых отложений и обнаружения в них аномалий, связанных с деятельностью человека.

Метод электротомографии (ЭТ) основан на различии горных пород по удельному электрическому сопротивлению (УЭС). ЭТ широко зарекомендовала себя в практике археологической деятельности для решения различных задач [Модин, 2010; Deiana, Leucci, Martorana, 2018]. В частности, установлено, что электрические зондирования дают положительные результаты при оконтуривании тел вулканического пепла [Xia et al., 2010; Di Giuseppe et al., 2015], которые повсеместно встречаются в отложениях Камчатки. Кроме того, в местах обитания человека, как правило, присутствуют отложения, содержащие признаки древних кострищ в виде углистости, которая демонстрирует характерные аномалии на данных электрических зондирований [Magiera et al., 2019; Ермолаев, Оленченко, 2023].

Материалы и методы

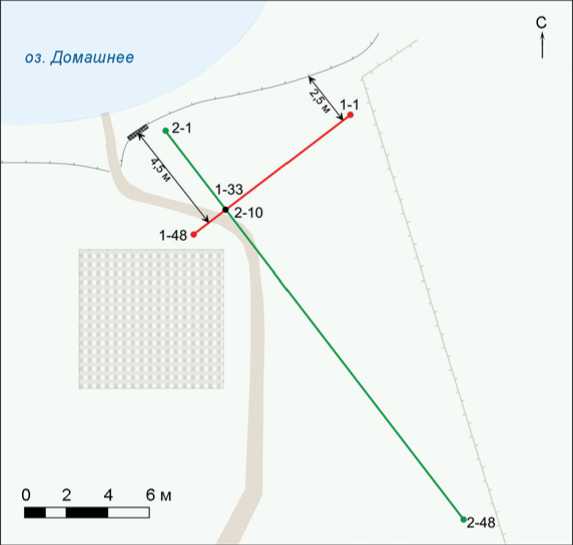

Археологический памятник Домашнее озеро расположен на юго-восточном берегу оз. Домашнее на северо-восточной окраине пос. Козыревск Усть-Камчатского р-на Камчатского края. По результатам осмотра памятника археологами был выбран участок для проведения исследований (см. статью А.Ю. Федорченко и др. «Новые данные о культурно-хронологической последовательности памятника Домашнее озеро в Центральной Камчатке» в этом сборнике). В обнажении берегового обрыва реализована зачистка, геофизические исследования проведены на террасе. На площадке находится деревянное строение и тропа, деревянный забор (рис. 1).

Рис. 1. Схема расположения профилей электротомографии на участке исследований памятника Домашнее озеро.

Зондирования методом ЭТ проведены на двух профилях (рис. 1). Профиль № 1 расположен по линии северо-восток – юго-запад параллельно основной стенке зачистки. Линия удалена на расстояние 4,5 м от края обрыва для предотвращения влияния «воздушного пространства» на измерения. Профиль № 2 перпендикулярен береговому обрыву, стенке зачистки и профилю № 1.

Электротомография выполнена многоэлектродной аппаратурой «Скала-64к15» с использованием установок дипольной и Шлюмберже [Бобачев и др., 2013, с. 27–29]. Вследствие ограниченности участка исследований, в расстановке использованы только 48 электродов (с 8 по 56). Расстояние между электродами составило 0,2 м на профиле № 1 и 0,5 м на профиле № 2. Так, длина профилей составила 9,4 и 24 м, глубина исследований не превышала 1,5 и 4 м соответственно. Сопротивления заземлений изменялись в диапазоне 3–7 кОм. Первичная обработка данных ЭТ проведена в программе Xeris, обратная задача (инверсия) решена с помощью программы ZondRes2D.

Результаты исследования

Мощность полученного разреза в зачистке составила 1,75 м, вскрыты 21 стратиграфический слой. Отложения представлены супесями, песками и суглинками, содержащими разновозрастную тефру вулканов Шивелуч, Ксудач и Хангар. Кроме того, в разрезе выявлены два культурных горизонта, где присутствуют углистые отложения.

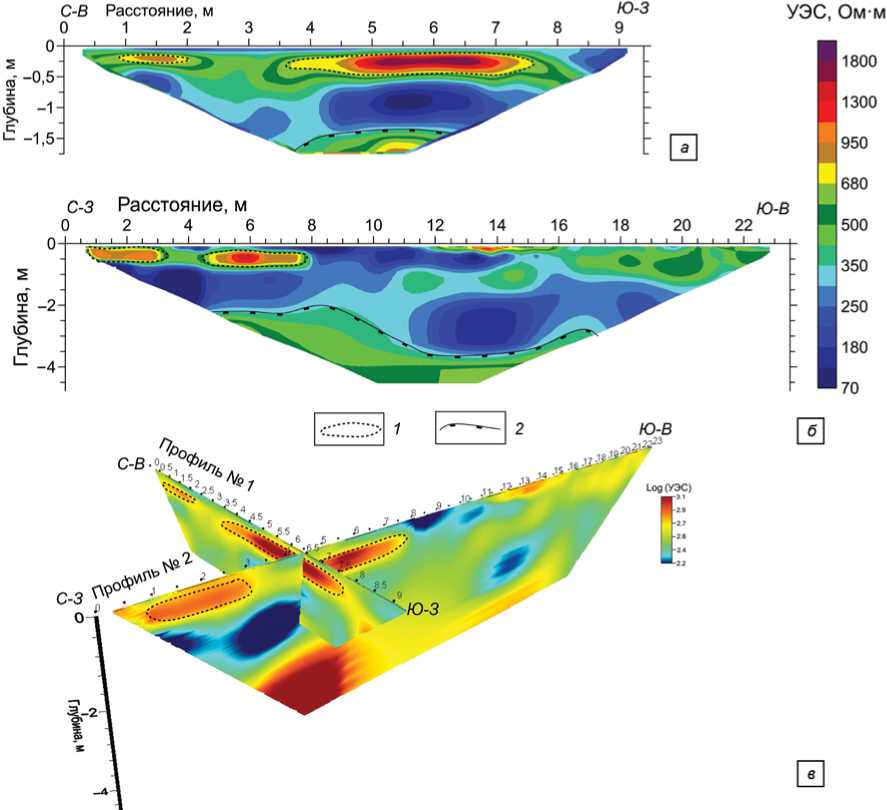

Результатами электротомографии являются геоэ-лектрические разрезы (рис. 2, а, б, в ). УЭС на разрезах изменяется в широком диапазоне от 70 до 2000 Ом·м. На разрезе по профилю № 1 (рис. 2, а ) выделены четыре горизонта. Приповерхностный слой мощностью 0,05–0,15 м имеет УЭС до 300 Ом·м. Ниже залегает горизонт повышенного УЭС (450–1 800 Ом·м) мощ-

Рис. 2 . Геоэлектрические разрезы УЭС на профиле № 1 ( а ) и № 2 ( б ) и их вид в трехмерном пространстве относительно друг друга ( в ).

1 – высокоомные аномалии, интерпретируемые как линзы тефры; 2 – кровля коренного основания.

ностью 0,25–0,65 м, где в интервалах 0,5–2,3 ᴎ 3,5– 8 м локализуются аномалии более 700 Ом·м. Третий слой, залегающий до глубины 1,4–1,6 м, имеет УЭС менее 300 Ом·м. Ниже его подстилает слой с УЭС 300–1 000 Ом·м.

Точка пересечения двух профилей расположена на пикете (пк) 6,5 м на профиле № 1 и на 4,5 м на профиле № 2 (рис. 2, в ). Геоэлектрический разрез по профилю № 2 неоднородный по УЭС (рис. 2, б ). Из-за большого шага между электродами приповерхностный слой не определяется. В интервале профиля 0–8 м на глубине 0,1–0,8 м отмечаются линзы высокого УЭС (400–1 400 Ом·м). Ниже глубины 1 м горизонт имеет низкое УЭС (100–300 Ом·м), что соотносится с разрезом на профиле № 1. Понижение сопротивления до 150–200 Ом·м до глубины 1 м на пк 9–14 м, вероятно, связано с изменением вещественного состава или физических свойств отложений – профиль зде сь пересекал тропу. Приповерхностная высокоомная аномалия в интервале 12–16 м вызвана муравейником на поверхности. Шаг между электродами на профиле № 2 был увеличен с целью оценки глубины залегания кровли основания памятника – аллювиальных отложений крупной фракции. Вероятно, слой с УЭС 350–550 Ом·м, залегающий с глубины 2 м, и является этим основанием. На раз-

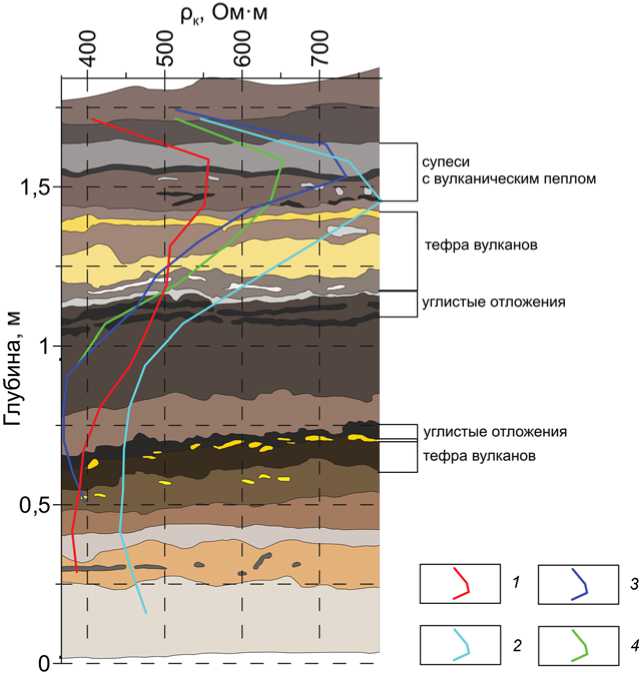

Рис. 3 . Сопоставление кривых ρк на профиле № 1 со стратиграфическим разрезом.

1 – пикет 4 м; 2 – пикет 5 м; 3 – пикет 6 м; 4 – пикет 7 м.

резе видно, что кровля слоя неровная, глубина верхней границы варьирует от 2 до 3,5 м.

Наложение кривых зондирования (кривых ρк) с пикетов 4, 5, 6 и 7 м профиля № 1 на стратиграфический разрез показывает (рис. 3), что максимальные значения 550–800 Ом·м кажущегося УЭС соответствуют 3–6 выделенным литологическим слоям – супесям, в т.ч. пылеватым, с линзами вулканического пепла. Литологические слои 6–11, где слои 8–11 представлены тефрой вулканов, соотносятся с переходной зоной УЭС. Минимальные значения 360–470 Ом·м определяют литологические слои 13–18, где слои 16–17 представлены тефрой, а слои 12 и 16 являются культуросодержащими и включают углистые отложения.

Общая структура отложений на площадке памятника Домашнее озеро следующая. В верхней части разреза с глубины 0,1 м присутствуют линзовидные тела с УЭС более 600 Ом·м мощностью 0,15–0,35 м. Их подстилает горизонт пониженного до 70–300 Ом·м УЭС. Кровля основания на площадке определяется на глубинах от 2 до 3,5 м по повышенным до 450–600 Ом·м УЭС.

Обсуждение и заключение

Результаты рекогносцировочных зондирований методом электротомографии позволили допол- нить данные о стратиграфической последовательности памятника Домашнее озеро, в частности, определить общую мощность рыхлых отложений, составившую на изученном участке от 2,5 до 3 м. В рамках проведенного исследования на геоэлектрических разрезах были выявлены аномалии различного типа. На настоящем этапе изысканий проведенная корреляция между значениями УЭС и выявленными на стоянке стратиграфическими подразделениями базировалась на литературных данных и опыте исследователей. Как и для любых пород и грунтов, УЭС прослоев тефры варьируется в зависимости от различных факторов – прежде всего его состава, влажности и уплотнения. Известно, что вулканиче ский пепел в основном состоит из мельчайших частиц пыли и песка. Плотная упаковка частиц, как правило, приводит к плохой проводимости, поэтому УЭС пепла выше по сравнению с более рыхлыми отложениями – например почвами и глинами [Xia et al., 2010; Siddique, 2011; Li et al., 2017]. Предполага- ется, что на исследованной площадке высокоомные линзы в интервале глубин 0,15–0,6 м соответствуют супесям, содержащим тефру вулкана Шивелуч возрастом извержения менее 1 000 14С л.н. В таком случае неясно, почему тефра в слоях 8–12 не создает высокоомной аномалии. Это может быть связано с изменением состава пепла, его возрастом или отличными вмещающими отложениями. Понижение УЭС в нижележащем горизонте может быть связано с присутствием углистости [Шнайдер и др., 2021; Ермолаев, Олен-ченко, 2023], но также следует учитывать увеличение влажности на глубине.

Электротомография позволила определить мощность рыхлых отложений на участке раскопок, что важно для планирования дальнейших полевых работ. Корреляция результатов геофизического мониторинга с данными стратиграфии способствует пониманию строения и истории формирования отложений на памятнике. Однако для более точной интерпретации требуются дополнительные лабораторные исследования образцов, включая изучение их вещественного состава и электрических свойств. По результатам ЭТ выявлены аномалии УЭС, указывающие на вероятное присутствие культуро содержащих отложений. Эти данные полезны для выбора перспективных участков и определения глубины залегания археологического материала при последующих раскопках. Таким образом, электротомография археологического памятника Домашнее озеро предоставила новую информацию о строении представленных здесь отложений, что повышает эффективность археологических работ и шансы на обнаружение жилищ, очагов и других элементов пространственных структур.

Полевые геофизические исследования выполнены при поддержке гранта РНФ № 22-18-00319 «Генезис древних культур крайнего Северо-Востока Азии», project/22-18-00319/ (руководитель – А.И. Лебединцев, исполнители – П.С. Гребенюк, А.В. Пташинский), анализ археологических материалов – в рамках проекта НИР ИАЭТ СО РАН № FWZG-2022-0003 «Северная Азия в каменном веке: культурная динамика и экологический контекст» (исполнители – А.Ю. Федорченко и Н.Е. Белоусова).

Список литературы Первые результаты электротомографии археологического памятника Домашнее озеро в Центральной Камчатке

- Бобачев А.А., Большаков Д.К., Модин И.Н., Шевнин В.А. Электроразведка: пособие по электроразведочной практике для студентов геофизических специальностей. - М.: Моск. гос. ун-т, 2013. - Т. II. Малоглубинная электроразведка. - 123 с.

- Диков Н.Н. Археологические памятники Камчатки, Чукотки, Верхней Колымы. - М.: Наука, 1977. - 319 с.

- Диков Н.Н. Древние культуры Северо-Восточной Азии. - М.: Наука, 1979. - 352 с.

- Ермолаев К.А., Оленченко В.В. Геоэлектрические аномалии от кострищ и причины их возникновения // Геофизические исследования. - 2023. - Т. 24, № 1. - С. 61-73. EDN: BCJEFP

- Модин И.Н. Электроразведка в технической и археологической геофизике: автореф. дис.. док. тех. наук. - М., 2010. - 49 с. EDN: QHAWZJ