Первые результаты лечения больных с опухолями позвоночника в грудном и поясничном отделах

Автор: Шевцов В.И., Худяев А.Т., Балаев И.И., Балаев П.И.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4, 2003 года.

Бесплатный доступ

В работе опубликованы предварительные результаты хирургического лечения 5 больных с первичными опухолями позвоночника, находившихся в клинике РНЦ «ВТО» с 2001 по 2002 г. Проанализированы данные клинического, рентгенологического, морфологического методов обследования, данные КТ. Определена оперативная тактика в зависимости от аксиальной локализациии опухоли и её поперечного распространения. Основными требованиями являются радикальное удаление опухоли и минимальная травматизация спинного мозга во время хирургического вмешательства. Применение опорного спондилодеза и стабильной фиксации позвоночника способствуют более быстрой активизации пациентов после операции.

Позвоночник, опухоль, хирургическое лечение

Короткий адрес: https://sciup.org/142120656

IDR: 142120656

Текст научной статьи Первые результаты лечения больных с опухолями позвоночника в грудном и поясничном отделах

Опухоли позвоночника составляют от 3,7 до 7,1% от всех новообразований скелета [2]. Наиболее часто поражаются грудной и поясничный отделы позвоночника. На их долю, по данным института нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова и Белорусского НИИТО, приходится 46,5-66,3% [3, 4]. Это можно объяснить наибольшей протяжённостью указанных отделов. По данным этих же авторов доброкачественные опухоли в грудном и поясничном отделах позвоночника составляют от 33,3 до 40,7%, злокачественные – от 21,2 до 53,6%.

Существуют различные классификации опухолей позвоночника. При их морфологической характеристике применяется классификация опухолей костей ВОЗ 1994 года [3]. Согласно этой классификации первичные опухоли костей разделяют на доброкачественные и злокачественные. Доброкачественной опухолью, происходящей из фиброзной ткани, является фиброма. Её злокачественные варианты – фибросаркома, злокачественная фиброзная гистиоцитома. К доброкачественным опухолям, происходящим из хрящевой ткани, от- носят хондробластому, остеохондрому, энхондро-му, хондромиксоидную фиброму. Их злокачественным вариантом является хондросаркома. Доброкачественными опухолями, происходящими из костной ткани, являются остеоидная остеома, остеобластома. К злокачественным вариантам относится остеосаркома. К опухолям, происходящим из гематопоэтических клеток, относят плазмоцитомы и лимфомы. К опухолям, происходящим из остатков нотохорды, относится злокачественная опухоль – хордома. К опухолям неясного генеза относят остеобластокластому (гигантоклеточная опухоль), саркому Юинга. Среди специфических первичных сосудистых опухолей позвоночника встречается гемангиома. Это наиболее частая доброкачественная сосудистая опухоль. Опухоль поражает преимущественно тела позвонков, чаще встречается в грудном отделе позвоночника. Крайне редко в позвоночнике встречается ангиофиброма. Среди злокачественных сосудистых опухолей в позвоночнике встречаются ангиосаркомы и гемангиоэндотелиомы. Рассматривают гемангиоэндотелиому и как доброкачественный вариант ангиосаркомы.

В клинической картине заболевания выделяют два основных периода: анталгический, или корешковый, и компрессионный [2, 4]. Первый период проявляется локальной болью, болью корешкового характера, корешковым неврологическим дефицитом. Опухоль на этой стадии, как правило, характеризуется внутрикостным расположением, компрессия спинного мозга отсутствует. При прогрессировании заболевания развивается второй период, при котором появляются проводниковые неврологические расстройства, опухоль распространяется паравер-тебрально или интраканально, вызывает компрессию спинного мозга. Доброкачественные и медленно прогрессирующие злокачественные опухоли обычно проявляются в первой клинической стадии, при обращении больного к нейрохирургу. У больных со злокачественными, быстро прогрессирующими опухолями, при первичном обращении обнаруживается уже вторая стадия заболевания.

Труднодоступная локализация, обильная васкуляризация, часто злокачественный характер опухолей позвонков, дестабилизация позвоночника после удаления таких опухолей делает их хирургическое лечение сложным. Традиционным являлось консервативное лечение [2]. Развитие вертебрологии, нейровизуализирующих методов диагностики, систем фиксации позвоночника обусловливает активный подход к хирургическому лечению новообразований позвоночника [1, 2, 4-10].

Одна из нерешённых проблем вертебральной хирургии – радикальное удаление опухолей, особенно злокачественных, поражающих и передний, и задний отделы позвонков, когда экстирпация опухоли может быть обеспечена только путём тотальной спондилэктомии. Две основные задачи, которые при этом пытаются сегодня решить хирурги-вертебрологи, – это соблюдение условий абластичности и снижение травмирующего воздействия на спинной мозг при удалении опухоли [1, 4-10].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Мы располагаем опытом хирургического лечения 5 больных с первичными опухолями позвоночника в грудном и поясничном отделах. Больные находились на лечении в РНЦ «ВТО» в период с 2001 по 2002 г. Изучали клиническую симптоматику, аксиальное и поперечное расположение опухоли в позвоночнике, результаты инструментальных обследований, особенности хирургической техники и фиксации позвоночника, гистологическое строение опухоли, результаты лечения.

В качестве инструментальных методов исследования применяли рентгенографию позвоночника, МРТ, КТ, миелографию. С помощью инструментальных исследований устанавливали уровень поражения, локализацию опухоли, степень разрушения позвонков, паравертебральное или интраканальное распространение опухоли, наличие и тип патологического перелома, степень компрессии спинного мозга. На основании полученных данных планировалось проведение оперативных вмешательств.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

По гистологическому типу опухолей больные распределились следующим образом. У трех пациентов имелись доброкачественные опухоли. Они были представлены гемангиомой, остеобластокластомой и эозинофильной гранулёмой. Злокачественные опухоли имелись у двух больных. Это были злокачественная неврилеммома и злокачественная гемангиоэндотелиома. У трех пациентов опухоли локализовались в грудном отделе, у двух – в поясничном. Распределение больных по гистологическому типу опухолей и их аксиальной локализации приведено в таблице 1.

Таблица 1

Гистологический тип опухолей и их локализация

|

Гистологический тип |

Локализация |

|

|

грудной |

поясничный |

|

|

Злокачественная гемангиоэндотелиома |

- |

1 |

|

Злокачественная неврилеммома |

1 |

- |

|

Остеобластокластома |

1 |

- |

|

Эозинофильная гранулёма |

1 |

- |

|

Гемангиома |

- |

1 |

|

Всего |

3 |

2 |

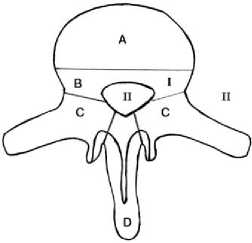

Для характеристики поперечного расположения опухоли мы использовали систему Weinstein-Boriani-Biagini (WBB) в модификации, предложенной Полищук Н.Е. и группой авторов в 1999 году [4, 6, 10]. Эта система показана на рисунке 1.

Рис. 1. Характеристика поперечного распространения опухоли по системе WWB: A – передние ¾ тела позвонка; В – задняя ¼ тела; С – верхние суставные и поперечные отростки с обеих сторон; D – нижние суставные отростки с обеих сторон, пластина дуги и остистый отросток. I – локализация опухоли исключительно в костных структурах позвонка; II – паравертебральное и/или интраканальное распространение опухоли

Таблица 2

Поперечная локализация опухолей

|

Гистологический тип |

Локализация |

Кол-во наблюдений |

|||||||||||||||

|

A |

B |

C |

D |

AB |

ABC |

ABCD |

CD |

||||||||||

|

I |

II |

I |

II |

I |

II |

I |

II |

I |

II |

I |

II |

I |

II |

I |

II |

||

|

Злокачественная гемангиоэндотелиома |

1 |

1 |

|||||||||||||||

|

Злокачественная неврилеммома |

1 |

1 |

|||||||||||||||

|

Остеобластокластома |

1 |

1 |

|||||||||||||||

|

Эозинофильная гранулёма |

1 |

1 |

|||||||||||||||

|

Гемангиома |

1 |

1 |

|||||||||||||||

|

Всего |

2 |

2 |

1 |

5 |

|||||||||||||

Локализация опухоли по секторам позвонка определена символами A–D, локализация исключительно в теле позвонка – символом I, паравертебральное или интраканальное распространение – символом II. Распределение поперечной локализации опухолей среди наших пациентов согласно этой классификации приведено в таблице 2.

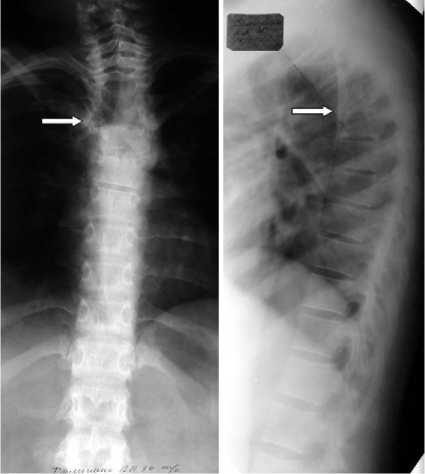

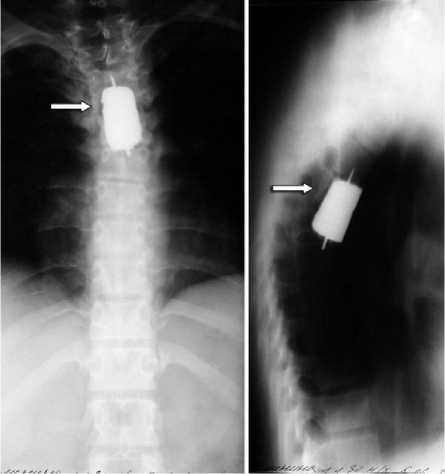

У 4 больных имелись патологические переломы поражённых позвонков. У больного П., 11 лет, с эозинофильной гранулёмой и больной Б., 32 лет, с гемангиомой в грудном и поясничном отделах соответственно были обнаружены компрессионные переломы в направлении передней флексии при полной интактности обоих суставных отростков. У больного П, 17 лет, со злокачественной неврилеммомой в грудном отделе имелся компрессионный перелом в направлении боковой флексии в сторону разрушенного опухолью правого суставного отростка, вследствие механической несостоятельности его капсулы. У больной К., 30 лет, с остеобластокластомой в грудном отделе позвоночника определялся перелом типа "коллапса позвонка", который возник вследствие опухолевого разрушения тела и обоих суставных отростков (рис. 2 а, б).

У больного С., 40 лет, со злокачественной гемангиоэндотелиомой патологический перелом отсутствовал.

В клиническом течении заболевания мы различали две стадии. Первая стадия проявлялась локальной болью, болью корешкового характера, корешковым неврологическим дефицитом и была обнаружена у больной Б., 30 лет, с диагнозом "гемангиома тела LI" и больного П., 11 лет, с диагнозом "эозинофильная гранулёма тела ThVI". Опухоль на этой стадии характеризовалась внутрикостным расположением (тип 1 поперечной локализации), компрессия спинного мозга отсутствовала.

При прогрессировании заболевания во второй стадии появлялись проводниковые неврологические расстройства, опухоль распространялась паравертебрально или интраканально (тип II поперечной локализации), вызывала компрессию спинного мозга, что было отмечено у остальных трёх больных.

б

а

Рис. 2. Спондилограммы больной К, 30 лет: a – прямая, б – боковая проекции. Остеобластокластома Th5 позвонка. Перелом Th5 типа "коллапса позвонка"

На основании проведенных исследований определяли тип доступа, возможность радикального удаления опухоли, особенности отделения опухоли от окружающих структур, тип пластического замещения удаленного позвонка или его части и стабилизацию позвоночника.

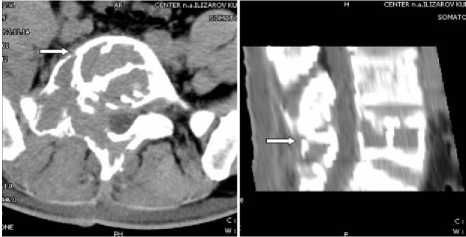

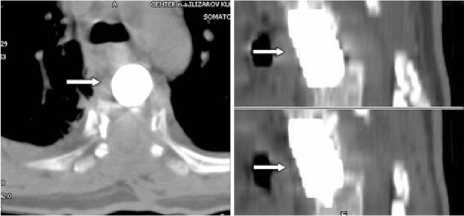

При хирургических вмешательствах у двух больных с локализацией ABC II и одного пациента с локализацией ABCD II по системе WBB в модификации Полищук Н.Е. и соавт. (рис. 3 а, б; рис. 4 а, б) нами применено двухэтапное оперативное лечение.

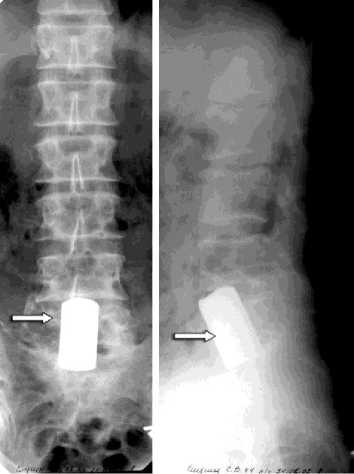

Методика заключалась в тотальном удалении передних и задних структур поражённого позвонка. На первом этапе лечения проводилась расширенная ламинэктомия на уровне деструкции, передняя декомпрессия спинного мозга. На втором – из чресплеврального доступа у двух больных с локализацией опухоли в ThV,VI и из чрезбрюшинного доступа у больного с локализацией опухоли в LV проводилось тотальное удаление опухоли в пределах здоровых тканей, что во всех случаях включало полное удаление тел поражённых позвонков со смежными дисками (рис. 6 а, б; рис. 7 а, б; рис. 8 а, б).

а б

Рис. 3. Компьютерные томограммы больной К., 30 лет, до лечения: а – аксиальный срез, б – сагиттальная реконструкция. Остеобластокластома Th5 позвонка. Опухолью поражено тело Th5 позвонка, суставные отростки; опухолевая ткань проникает в позвоночный канал и вызывает компрессию спинного мозга

б

а

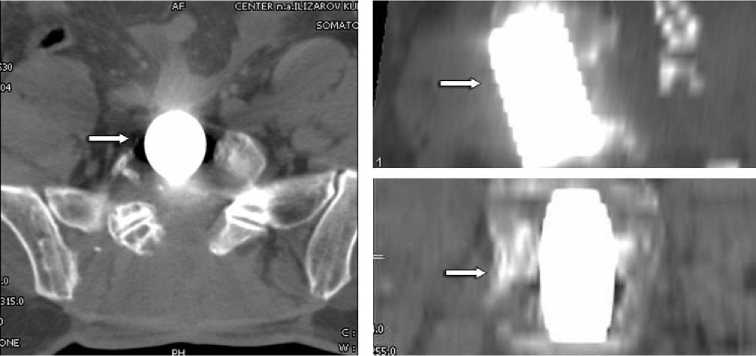

Рис. 4. Компьютерные томограммы больного С., 40 лет, до лечения: а – аксиальный срез, б – сагиттальная реконструкция. Злокачественная гемангиоэндотелиома L5. Опу- холью тотально поражены все элементы позвонка, выраженный эктравертебральный мягкотканный компонент, опухолевая ткань проникает в позвоночный канал и вызывает компрессию дурального мешка

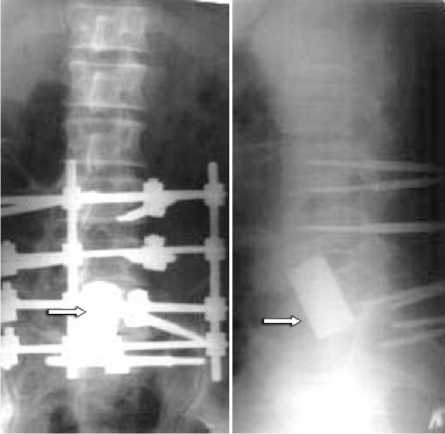

Для стабилизации передних отделов у всех пациентов были применены металлоимплантаты из пористого никелида титана ТН – 1П с пористостью 40%, изготавливаемые в НИИ ММ г. Томска. Стабилизация задних отделов у двух больных с поясничной локализацией опухоли осуществлялась при помощи аппарата наружной транспедикулярной фиксации позвоночника (рис. 5 а, б). Комплектующие производятся на опытном предприятии РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова. Стержни – шурупы аппарата изготовлены из титанового сплава ВТ – 6 (ГОСТ 19807 – 74). У трёх больных с локализацией патологии в верхнегрудном отделе остеосинтез позвоночника аппаратом не проводился, поскольку прочный рёберный каркас на этом уровне в сочетании с передним опорным спондилодезом никелидом титана обеспечивали достаточную фиксацию оперированных сегментов. У одного больного с типом поперечной локализации опухоли АI в грудном отделе ламинэктомия не проводилась. Этому больному было одноэтапно произведено тотальное удаление тела поражённого позвонка со смежными дисками, передний опорный спондилодез пористым никелидом титана. У одной больной с поперечной локализацией АI в поясничном отделе на первом этапе лечения осуществлён остеосинтез позвоночника аппаратом наружной транспедикулярной фиксации, на втором – из правостороннего чресплеврального доступа произведено тотальное удаление тела поражённого позвонка со смежными дисками, передний опорный спондилодез пористым никелидом титана.

а б

Рис. 5. Спондилограммы больного С., 40 лет: а – прямая, б – боковая проекции. В процессе лечения. Состояние после расширенной ламинэктомии L5, передней декомпрессии спинного мозга, остеосинтеза позвоночника аппаратом наружной транспедикулярной фиксации, тотального удаления опухоли L5 из чрезбрюшинного доступа, переднего опорного спондилодеза металлоимплантатом

а б

Рис. 6. Спондилограммы больной К., 30 лет, после лечения: а – прямая, б – боковая проекции. Состояние после тотального удаления остеобластокластомы Th5

позвонка, переднего опорного спондилодеза металлом из правостороннего чресплеврального доступа

б

а

Рис. 7. Компьютерные томограммы больной К., 30 лет, после лечения: а – аксиальный срез, б – сагиттальная реконструкция. Компрессии спинного мозга нет. Костный блок в зоне спондилодеза

а б

Рис. 8. Спондилограммы больного С., 40 лет, после лечения: а – прямая, б – боковая проекции. Состояние после тотального удаления злокачественной гемангиоэндотелиомы L5 позвонка, переднего опорного спондилодеза металлоимплантатом

Все пациенты после операции носили корсет из поливика, причём больные с грудной локализацией – начиная с раннего послеоперационного периода, а в случае поясничной локализации – после снятия аппарата. Корсет рекомендовали носить в течение 6 месяцев до полной органотипической перестройки регенерата в зоне спондилодеза в зрелую костную ткань.

После выписки больным со злокачественными опухолями рекомендовали лучевое лечение и курсы химиотерапии.

В результатах лечения учитывали восстановление опорной функции позвоночника, регресс неврологических расстройств и отсутствие рецидива опухолевого роста. Результаты лечения после выписки определены как непосредственные, при повторном обращении через 1 год – как отдалённые. Отсутствие локального рецидива опухоли, полный регресс неврологической симптоматики и болевого синдрома оценивали как зна- чительное улучшение; отсутствие локального рецидива, частичный регресс неврологической симптоматики и боли – как частичное улучшение. Непосредственные результаты изучены у всех больных. Они представлены в таблице 3.

Таблица 3

Непосредственные результаты лечения

|

Гистологический тип |

Результат |

|||

|

значительное улучшение |

частичное улучшение |

ухудшение |

Всего |

|

|

Злокачественная гемангиоэндотелиома |

- |

1 |

- |

1 |

|

Злокачественная неврилеммома |

1 |

- |

- |

1 |

|

Остеобластокластома |

- |

1 |

- |

1 |

|

Эозинофильная гранулёма |

1 |

- |

- |

1 |

|

Гемангиома |

1 |

- |

- |

1 |

|

Всего |

3 |

2 |

- |

5 |

Из таблицы 3 видно, что у всех больных получен положительный исход при анализе ближайших результатов лечения.

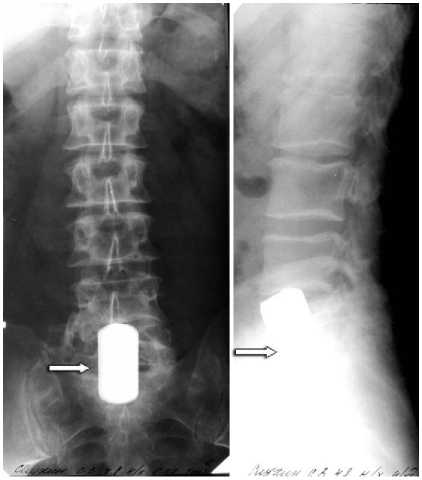

Отдалённые результаты – через 1 год после лечения изучены у 3 пациентов (рис. 9 а, б; рис. 10 а, б). При анализе отдалённых результатов использовались критерии, аналогичные применявшимся в ближайшем периоде. Данные отражены в таблице 4.

б

а

Рис. 9. Спондилограммы больного С., 40 лет, через 1 год после операции: а – прямая, б – боковая проекции. Положение имплантата правильное

Как видно из таблицы 4, у всех больных в отдалённом периоде сохраняется положительный результат лечения. Локальных рецидивов опухолей в указанные сроки наблюдения нами не отмечено.

Рис. 10. Компьютерные томограммы больного С., 40 лет, через 1 год после операции: а – аксиальный срез, б – сагиттальная и фронтальная реконструкции. Компрессии дурального мешка нет, костный блок в зоне спондилодеза

Таблица 4

|

Гистологический тип |

Результат |

|||

|

значительное улучшение |

частичное улучшение |

ухудшение |

Всего |

|

|

Злокачественная гемангиоэндотелиома |

- |

1 |

- |

1 |

|

Злокачественная неврилеммома |

1 |

- |

- |

1 |

|

Гемангиома |

1 |

- |

- |

1 |

|

Всего |

2 |

1 |

- |

3 |

Отдалённые результаты лечения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тотальная спондилэктомия представляет собой радикальное удаление опухоли позвоночника по окружности на границе со здоровыми тканями. Только она удовлетворяет требованиям абластичности хирургического вмешательства при опухолях позвоночника. При разделении оперативного вмешательства на два этапа снижается величина травмирующего хирургическо- го воздействия, сокращается реабилитационный период и расширяются показания к оперативному лечению данной категории больных. Применение аппарата наружной транспедикулярной фиксации позвоночника в сочетании с опорным спондилодезом позволяют достигнуть наиболее полной реабилитации пациентов.