Первый кинопостер

Автор: Мойдинова Б., Касымов О.С.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 2-1 (93), 2022 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена истории и роли киноплаката в системе визуальной коммуникации. Здесь рассматривается актуальное состояние феномена киноплаката и делается попытка прогнозирования его дальнейшего развития. Об эволюции кинопостера можно говорить с двух позиций: технической и эстетической. Можно прийти к выводу о том, что современные реалии рынка вытесняют искусство киноплаката, делая его менее важным элементом в системе продвижения кинопродукта. Этот факт дал толчок развитию феномена альтернативных киноплакатов, которые создаются художниками-энтузиастами и заказываются у них арт-галереями и коллекционерами. Альтернативные кинопостеры становятся всё более популярными среди ценителей кино и изобразительного искусства.

Графический дизайн, визуальная коммуникация, кино, плакат, современный плакат, альтернативный киноплакат

Короткий адрес: https://sciup.org/140292637

IDR: 140292637

Текст научной статьи Первый кинопостер

The article is devoted to the history and role of the film poster in the system of visual communication. Here, the current state of the film poster phenomenon is considered and an attempt is made to predict its further development. We can talk about the evolution of the movie poster from two positions: technical and aesthetic. One can come to the conclusion that the modern realities of the market are replacing the art of film posters, making it a less important element in the system of promoting a film product. This fact gave impetus to the development of the phenomenon of alternative film posters, which are created by enthusiastic artists and ordered from them by art galleries and collectors. Alternative movie posters are becoming more and more popular among connoisseurs of cinema and the fine arts.

С каждым годом в большой кинопрокат выходит огромное количество фильмов. Независимо от жанра на каждый из фильмов затрачивается достаточное количество материалов: трейлеры, видеоролики, плакаты, флаеры и множество другой различной графики. Среди такого многообразия кинопостер сейчас занимает далеко не главенствующие позиции. Это связано с тем, что в настоящее время зрители скорее будут использовать сайт, где смогут увидеть и узнать всю необходимую информацию о фильме. Однако так было не всегда, ведь когда-то именно на киноплакат делалась главная ставка в вопросе привлечения людей к просмотру того или иного фильма. Плакаты раньше – это в первую очередь яркая и манящая графика, при виде которых у зрителей возникает желание приобрести билет в кино. На афишу возлагались большие надежды, так как именно от нее зависела репутация фильма, кассовые сборы и в целом успех картины.

Кинорекламный плакат, или киноплакат (кинопостер, киноафиша) – это разновидность зрелищного плаката, печатное тиражное издание большого формата, которое было выпущено для рекламирования и продвижения кинофильмов. Киноплакат также является одним из видов кинорекламы.

Появление киноплаката связано непосредственно с развитием кинематографа. Первоначально кинорекламные плакаты были созданы с помощью перерисовки на основе обычного отображения отдельных кадров фильма. С постепенным становлением кино как искусства в киноплакат добавилась образность, а также появилось желание показать психологию взаимоотношений главных действующих лиц. До выхода фильма кинорекламный плакат был единственной связью со зрителем. Ставка делалась на эмоциональность всех киноафиш, зритель при этом должен был определить жанр, тематику, атмосферу, общий конфликт фильма исходя только из увиденного на кинопостере. По этой причине художники использовали надломленные и эффектные позы, активную и выразительную мимику для максимально яркого отображения главных черт, присущих персонажам. Для того, чтобы достичь наилучшего эффекта художники использовали, изобретали и совмещали различные приемы воспроизведения фотоизображений и печатных техник.

Киноплакаты подвергались различного рода экспериментам. Художники могли использовать абстрактные геометрические композиции, смешивать техники, ракурсы, планы и масштабы.

Когда-то кинопостеры были своего рода рекламой кино, благодаря чему зрители, увидев яркий постер, приобретали билеты в кассе. В кинопостерах особая роль отведена визуальной составляющей. Визуальные изображения часто отличаются от вербального языка тем, что они не работают в соответствии с принципами композиционности, то есть значение более сложного целого построено из значения его влючаемые частей. Кроме того, следует отметить, что кинопостер несёт в себе семиотическую неоднородность, гетерогенность, из чего следует, что воздействие на зрителя становится комплексным [2]. Также важно отметить, что кинопостер можно отнести и к мономодальному типу текстов. Это связано с тем, что люди воспринимают информацию с киноплаката только посредством зрительного канала. При этом неважно, печатный ли этот кинопостер или опубликованный в интернете. Текст-иллюстрация – в таком плакате ведущую роль занимает вербальный ряд, в то время как фотография, изображение лишь дополняют написанный текст. Изображение-подпись – в таком плакате, напротив, ведущую роль занимает изображение. Симбиоз текста и изображения – в таком плакате роль изображения и текста равны.

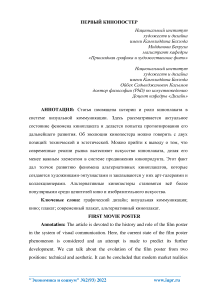

В конце 19 столетия происходит активное развитие типографии и многокрасочной печати. В Европе уже можно было увидеть целые мастерские по созданию киноплактов. Мода на «правильные» постеры пришла из Франции, где искусство плаката достигло к тому моменту знаменательных высот, и оперетта уже могла похвастать цветной рекламой. Оригинальный плакат «Синематограф Люмьер» («Cinématographe Lumière») – первый в мире кинопостер Анри Бриспо, постер «Синематограф Люмьер» (1896).

Постер «Синематограф Люмьер» (1896).

Это уникальная коллекционная афиша, созданная для первой публичной кинодемонстрации, которая состоялась 28 декабря 1895 года в Индийском салоне Гранд-Кафе, расположенного на бульваре Капуцинов в Париже. Плакат для L’Arroseur arrosé стал первым плакатом, предназначенным для рекламы отдельного фильма. Плакат L’Arroseur, проиллюстрированный Марселленом Озолем, изображает смеющуюся публику на переднем плане, когда фильм на заднем плане проецируется на экран. Автор плаката изображает момент, когда садовник получает брызги в лицо, таким образом, этот момент также является первым постером фильма, изображающим реальную сцену из фильма в стиле эталон.

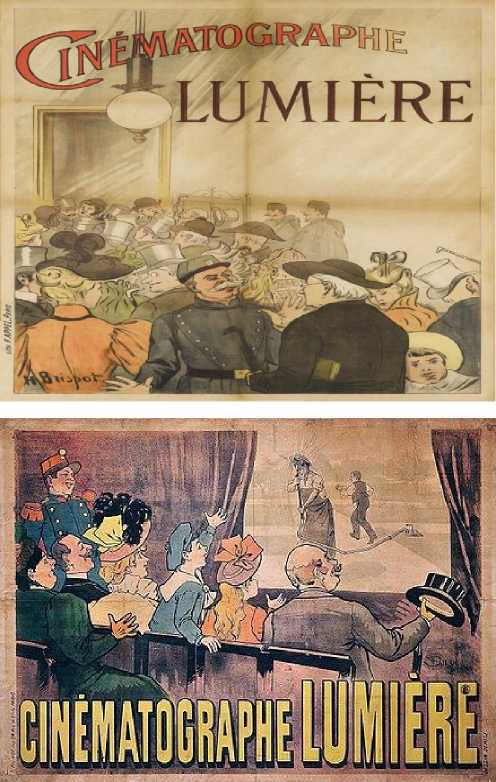

Первым русским киноплакатом считается лист к фильму «Стенька Разин», изготовленный в 1908 году был изготовлен художником-карикатуристом Павлом (Полем) Ассатуровым, который мастерски использовал в своих работах приёмы беглого рисунка для фиксации кульминационных сцен фильма. Плакат был сделан в техники хромолитографии. Именно опыт создания рекламы к фильму оказал воздействие на стиль оформления последующих плакатов раннего отечественного немого кино.

Киноплакат «Стенька Разин» (1908).

Уже в начале 1910-х годов в Российской империи начался массовый выпуск кинофильмов отечественного производства, следовательно, получил развитие рекламный плакат к фильмам. В 1910-х годах наиболее плодовитыми художниками русского киноплаката являлись П. Житков, М. Кальмансон. Известны несколько киноплакатов 1910-х годов, выполненные А. Апситом, Д. Моором – художниками, которые позже стали основоположниками советского политического плаката. Также известны два плаката к фильмам «Закованная фильмой» и «Не для денег родившийся», приписываемые В. Маяковскому. Бурное развитие советского киноплаката и организованный выпуск кинорекламы начались в 1923-1924 годах, когда страна начала оправляться от разрухи, голода и других последствий Гражданской войны, а с новой экономической политикой начал развиваться кинопрокат. Произошёл расцвет советского жанрового художественного игрового кино, а также с целью извлечения прибыли было закуплено большое количество картин иностранного (прежде всего американского, германского и французского) производства.

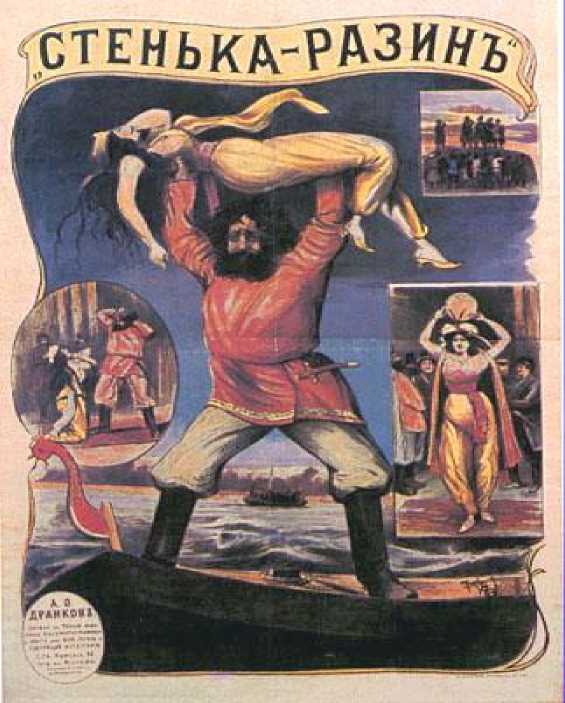

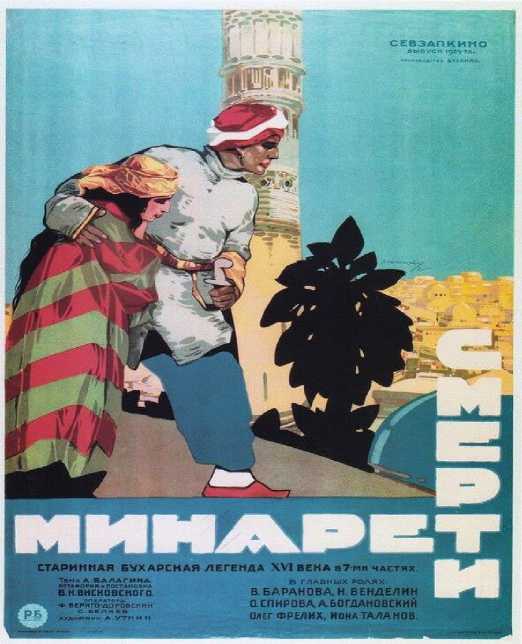

По данным информагентства «УзА», съемкам первого игрового фильма активно содействовало правительство Бухарской Народной Советской Республики во главе с Файзуллой Ходжаевым. Съемочной группе выделили консультантов, предоставили национальную одежду, седла, оружие, лошадей - все, что нужно для изображения различных сцен из прошлой эпохи. Для съемок массовых сцен были собраны сотни местных жителей. Многие сцены были сняты в доме Файзуллы Ходжаева. Премьера «Минарета смерти» состоялась в том же 1925 году. Советская критика сочла ленту слишком легковесной, но за рубежом она шла с успехом под названием «Пленница Гарема». Фильм был показан в 14 странах мира, в том числе в Германии, Аргентине, Боливии, Бразилии и Эквадоре. Автор кинопостера А.Зеленский использовали в своей работе яркие цвета, особое внимание уделял шрифту и «кричащей» вербальной составляющей.

Плакат «Минарет смерти» (1925).

Художники того времени, в том числе и авторы плакатов активно пользуются экспрессивной каллиграфией, рукописными и рисованными шрифтами, графической и живописной иллюстрацией. Со временем экспрессия сменяется желанием сделать плакат знаковым и лаконичным. С развитием киноиндустрии, с появлением большого количества фильмов, ориентированных на массового зрителя, выработались шаблоны для плакатов к ним, в зависимости от жанра, таким образом в них пропала индивидуальность: одинаковые цвета, обязательные фотографии кинозвезд, схожие графические решения облегчают задачу дизайнерам и приводят к предсказуемому результату.

Новой ступенью развития киноплаката стали 1930-е годы. В советской кинематографии агитация становится менее выраженной, она скрыта и обретает более сложный характер. В эти годы происходит смена формально -художественных приоритетов, утверждается стиль «живописного реализма». Плакат должен был адаптироваться к изменениям, происходящим в информационной сфере. Предвоенное десятилетие стало переломным этапом в развитии кинематографа, приход звука кардинально изменил образный строй фильма. Звук требовал других выразительных средств, что сказалось на творческом подходе мастеров кинорекламы.

Киноплакатисты, продолжая традицию 1920-х годов, вносят в плакат не деталь и не фрагмент, как это было ранее, а кадр – в его сюжетной законченности и портретной завершенности. Киноплакаты, которые были созданы на основе кинокадра, можно разделить на две группы: плакаты-портреты кинозвезд («Петр I», 1937) и сюжетно-психологические живописные композиции («Юность Максима», 1934). Новые идеи приносят в киноплакат такие мастера, как Ю.Пименов, В.Климашин, Н.Смоляк, А.Зеленский, Л.Фрайман и другие). Но кинореклама 1930-ых годов отличаются от кинорекламы 1920-х годов в преобладании светлых, жизнерадостных красок. Фон киноплакатов в 1930-ых годах редко бывает нейтральным, а цвет же используется скупо, снижается активность колорита. В годы Великой Отечественной войны в основном выпускались скромные шрифтовые, наборные афиши, которые печатались в одну-две краски на простой бумаге. В эти годы вновь у плаката ярко выражена агитация («Парень из нашего города», 1942; «В 6 часов вечера после войны», 1944).

Первые послевоенные годы связаны с ужесточением политики по отношению к творческой интеллигенции, была ярко выражена тенденция к сокращению выпуска фильмов. Что касается тематики и жанра, то большинство фильмов было однообразным и в основном на исторические или биографические темы. В послевоенные годы преобладают работы, созданные на основе портретных кинокадров («Повесть о настоящем человеке», 1948; «Молодая гвардия», 1948; «Сталинградская битва», 1949).

На смену официальным киноплакатам приходят так называемые «альтернативные» киноплакаты, являющиеся художественной интерпретацией образов киноленты. Зародившись как арт-субкультура и форма фан-арта, сегодня, спустя чуть более десяти лет, альтернативный киноплакат становится важной частью популярной культуры, искусства, в том числе и мирового художественного рынка.

Альтернативными киноплакатами называют цифровые или напечатанные работы по мотивам различных фильмов, мультфильмов и телесериалов, которые создаются современными художниками-иллюстраторами, а также графическими дизайнерами или творческими студиями в качестве оммажей режиссеру, актеру, самой ленте или какому-то событию, связанному с ними (например, ретроспектива работ какого-либо режиссера). Такие плакаты изготавливаются авторами для самих себя, а также по заказу частных лиц (коллекционеров, ценителей кино и изобразительного искусства) и профессиональных институций – художественных галерей, кинотеатров, фестивалей, а в последние несколько лет и киностудий [1]. Таким образом, можно сказать, что данный феномен уже включен в мировой арт-рынок и киноиндустрию. Альтернативный плакат по своей сути - это художественная интерпретация образов киноленты, ее героев, атмосферы и так далее. Коллекционеры и зрители ценят в подобных работах не только авторское видение и стиль, но и узнаваемость образов.

Альтернативные кинопостеры, по мнению исследователей, возникли по той причине, что примерно до 1980-х годов киноплакат создавался вручную, и постер к каждому фильму был своеобразным произведением искусства, который многие хотели бы повесить дома или иметь в своей коллекции. С приходом же эры компьютеров в 1980-е гг., а также с их распространением в последующие десятилетия вплоть до наших дней кинопостер по многим причинам превращается в обычный фотоколлаж, чаще всего изображающий главных действующих лиц фильма. С точки зрения киностудий и киноиндустрии в целом такой поворот выглядит вполне логичным по следующим причинам:

-

1) производство плакатов штатными дизайнерами занимает гораздо меньше материальных, человеческих и временных ресурсов.

-

2) открывается большой простор для использования различных визуальных клише.Такие клише помогают людям в доли секунды понять, какого рода фильм рекламируется, и определить, интересен ли он им. Но в то же время они делают плакат менее интересным с точки зрения эстетики [3].

Существуют даже специальные шаблоны и сервисы для создания киноплакатов, где любой человек, даже мало смыслящий в графическом дизайне, может создать свой кинопостер.

-

3) как показали исследования фокус-групп, сегодня зритель привык именно к киноплакату-фотоколлажу, и если в его основе лежит графическая иллюстрация, то он, скорее всего, будет восприниматься в сознании обычного зрителя как постер к мультфильму.

Среди изучающих данный феномен можно назвать такого зарубежного исследователя, как Мэтью Чойнаки, который является самым знаменитым исследователем альтернативных кинопостеров. Являясь при этом еще и коллекционером, Чойнаки смог опубликовать уже два полноценных альбома работ художников со всего мира. Помимо Мэтью Чойнаки следует упомянуть Эрин Пирсон, Дженнифер О’Мира, Твэна Зийлстра, Джонатана Грея, которые долгое время изучают эту тему с разных сторон. Кроме того, в 2016 г. вышла документальная лента «24х36: Фильм о кинопостерах» режиссера Кевина Бурке. [4]

Визуальная структура альтернативных кинопостеров схожа с официальными прокатными киноплакатами: помимо самого изображения на них присутствуют название фильма, тэглайн (слоган фильма), выходные данные, логотипы киностудий, спонсоров и так далее.

Родиной альтернативного кинопостера считается город Остин (штат Техас, США), который с 1960-х гг. приобрел также и неофициальный статус музыкальной столицы Штатов. В те годы наряду с возникновением и развитием рок-н-ролла возникла потребность в визуальных образах, которые способны адекватно отражать новую музыкальную культуру с ее громким, ярким и порой неоднозначным стилем жизни.

Таким образом, можно сделать вывод, что альтернативный киноплакат – это важный и быстро развивающийся феномен популярной художественной культуры, непременно требующий научного внимания со стороны исследователей. На данный момент в среде коллекционеров и на арт-рынке альтернативный киноплакат обрел достаточно прочные позиции.

Список литературы Первый кинопостер

- Баричко, Я. Б. Современные тенденции развития киноплаката / Я. Б. Баричко // Экономический вектор (Санкт-Петербург). - 2015. - № 4 (3). - С. 135-138.

- Бойтлер М.С. Реклама и кино-реклама. М.: Кинопечать, 1926. - 112 с.

- Теплиц Е. История киноискусства (1895-1933) // Т.1. М.: Прогресс, 1973. - 329 с.

- Chojnacki М. 2013. Alternative Movie Posters: Film Art from the Underground. Pennsylvania: Schiffer Publishing. - 207 р.

- Kasimov, O. S. (2018). Formation of Landscape Design in Japan. European Journal of Business and Social Sciences, 6(12), 30-35.