Первый опыт использования геофизических методов в исследовании археологических комплексов Мариинской лесостепи

Автор: Герман П.В., Дядьков П.Г., Кулешов Д.А., Марочкин А.Г., Юракова А.Ю., Савельева А.С., Веретенников А.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: т.XXVI, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены результаты первых магнитометрических исследований археологических памятников на правом берегу р. Кии в Мариинской лесостепи (Кемеровская обл., Кузбасс). Исследованы поселения Соколиное Гнездо (урочище Арчекас, окрестности г. Мариинска) и Шестаково II (Шестаковский археологический комплекс, окрестности с. Шестаково Чебулинского р-на). Задачи археолого-геофизических исследований включали дистанционную оценку планиграфии памятников без выраженных рельефных признаков; проверку результатов геофизических построений раскопками; определение возможностей применения магниторазведки в специфичных ландшафтно-почвенных условиях Мариинской лесостепи. Магнитное картирование выполнялось с помощью магнитометра-градиентометра G-858G методом вертикального градиента. Для корректной интерпретации данных на территории памятников проведены измерения магнитной восприимчивости почв и подстилающих пород. На поселении Соколиное Гнездо магниторазведкой выявлены аномалии, сопоставимые с археологическими объектами. Три исследованных раскопками объекта представляют собой остатки открытых очагов. Отсутствие датирующих находок затрудняет их культурно-хронологическую атрибуцию в структуре поселения, датированного периодом поздней бронзы - переходным временем к раннему железному веку. Концентрация кострищ при отсутствии характерного поселенческого слоя ставит вопрос о неселитебном характере памятника. На поселении тагаро-таштыкского времени (I в. до н.э. - VI в. н.э.) Шестаково IIмагниторазведкой, помимо некоторых отрицательных и положительных аномалий, выявлены разнонаправленные линейные структуры. При исследовании раскопками отдельного участка одной из таких структур был расчищен углубленный в материковый суглинок на глубину до 0,4 м ров. Поскольку заполнение рва не содержало находок, его интерпретация как археологического объекта пока преждевременна. Проверка раскопками другой аномалии показала наличие двух очагов открытого типа, относящихся к одному из периодов функционирования поселения.

Магнитная съемка, магнитные аномалии, магнитная восприимчивость, археологические раскопки, поселение соколиное гнездо, поселение шестаково ii, мариинская лесостепь, юго-восток западной сибири

Короткий адрес: https://sciup.org/145145125

IDR: 145145125 | УДК: 550.838 | DOI: 10.17746/2658-6193.2020.26.372-380

Текст научной статьи Первый опыт использования геофизических методов в исследовании археологических комплексов Мариинской лесостепи

Мариинская лесостепь в 1960–1980-х гг. стала одним из наиболее изученных в археологическом отношении районов Западной Сибири из-за широкомасштабных разведок и раскопок поселенческих и погребальных памятников, в первую очередь бронзового и раннего железного веков. В настоящий момент ведется планомерная систематизация огромного массива накопленных материалов с переходом на качественно более высокий уровень их археологической интерпретации за счет применения естественно-научных методов (радиоуглеродное датирование, археозоологический анализ, элементный анализ и др.).

Возобновление полевых изысканий показало значительный потенциал данной территории в плане открытия археологических комплексов. Не менее актуальной задачей остается уточнение структуры и границ как вновь выявленных, так и ранее изученных памятников. В этом отношении, помимо традиционной методики, чрезвычайно перспективным представляется использование магниторазведки, которая успешно применяется для поиска и изучения археологических комплексов по всему миру, в т.ч. на территории Западной Сибири [Позднякова, 2020].

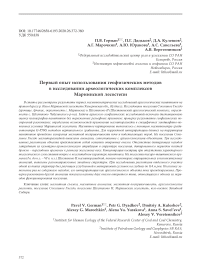

В 2020 г. впервые для Мариинской лесостепи были проведены магнитометрические исследования на поселениях Соколиное Гнездо и Шестако- во II (рис. 1) с последующей проверкой полученных результатов археологическими раскопками.

Магнитное картирование выполнялось с помощью магнитометра-градиентометра G-858G методом вертикального градиента. Частота съемки 10 Hz, что соответствует расстоянию ок. 0,1 м при равномерном движении оператора вдоль профиля. Точность регистрации магнитных аномалий – 0,1– 0,2 нТл, расстояние между профилями – 1 м. Разнос между датчиками составил 0,75 м, расстояние от нижнего датчика до поверхности Земли – 0,4–0,5 м. Во время работ на памятнике Шестаково II, которые проводились в разные дни, для учета внешних вариаций магнитного поля устанавливалась магнитовариационная станция.

Для корректной интерпретации результатов магнитной съемки на участках работ проведены измерения магнитной восприимчивости грунтов. На памятнике Соколиное Гнездо средние значения для почвенного слоя составили ок. 0,95 × × 10–3 СИ, а для подстилающих пород – 0,70 × × 10–3 СИ. Исходя из ранее приобретенного опыта, подобная контрастность значений является вполне достаточной для генерации магнитных аномалий над углубленными в материк археологическими объектами. На памятнике Шестаково II контрастность магнитной восприимчивости гумусированного и материкового слоев еще выше (до 0,4–0,5 × × 10–3 СИ) за счет более высоких значений для почв (ок. 1,1 × 10–3 СИ).

Рис. 1. Ситуационный план расположения объектов геофизической съемки.

1 – поселение Соколиное Гнездо; 2 – поселение Шестаково II.

Исследованияна поселении Соколиное Гнездо в урочище Арчекас

Территория исследований относится к Мариинско-Ачинскому почвенному округу расчлененной предгорной лесостепи. Расположена на границе двух физико-географических формирований – гор Кузнецкого Алатау Алтае-Саянской горной страны и Чулымо-Енисейской впадины Западно-Сибирской равнины. Основной рельеф территории исследований – холмистая равнина с низкогорьями.

Урочище Арчекас является крайней северо-западной точкой останцев горной цепи Кузнецкого Алатау с преобладающим лесостепным ландшафтом. Одна из особенностей арчекасского ландшафта – высокая пересеченность местности, наличие господствующих высот (точек обзора), карстовых воронок и пещер. Преобладающими почвами являются темно-серые, черноземы, лугово-черноземные почвы. На склонах формируются дерново-подзолистые почвы.

На Арчекасе известны два курганных могильника и семь поселенческих памятников. С территории урочища происходят многочисленные случайные находки скифского – гунно-сарматского времени и Средневековья. Одним из мест концентрации подобных находок выступает мысовидный участок правого берега р. Кия на западном склоне горы Арчекас, где местными жителями был обнаружен «клад литейщика» из фрагментов бронзового котла и плесков бронзы [Бобров, Боброва, Савельева, 2017, с. 113]. Данная территория в середине 1980-х гг. обозначена как поселение Соколиное Гнездо (рис. 2, 2 ), датированное периодом поздней бронзы.

Для уточнения границ поселения и выяснения археологического контекста «клада литейщика» в 2017 и 2019 гг. были заложены три рекогносцировочных шурфа общей площадью 11 м2. Они дали лишь единичные предметы – отщеп, нуклевидный обломок, пластину, фрагмент керамического сосуда без орнамента, фрагмент венчика с крестово-штамповой орнаментацией (тургайская культура переходного времени от бронзы к эпохе раннего железа) и обломок жженой кости. Выраженный культурный слой, характерный для поселений этого периода, не зафиксирован.

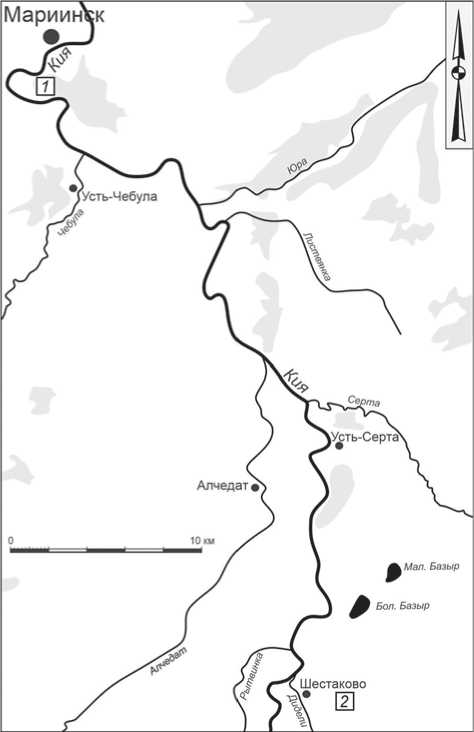

По итогам магнитной съемки участка площадью 1 200 м2 (рис. 2, 2 ) отчетливо выделились положительные аномалии с амплитудой 5–17 нТл, сопоставимые с археологическими объектами (рис. 2, 1 ). Линейные и дугообразные структуры с положительными и отрицательными значениями связаны, вероятнее всего, с современными нарушениями поверхности. Округлая аномалия в западном углу участка вызвана ямой. Остальные аномалии имеют очень малую амплитуду и не образуют какой-либо системы.

Для проверки геофизических построений на памятнике заложено три раскопа.

Стратиграфия исследованного участка характеризуется последовательностью трех основных слоев (описание приведено сверху вниз).

-

1. Дерн – мощность на разных участках от 0,02 до 0,16 м. Содержит естественные включения обломков песчаниковой породы и многочисленные корни растений.

-

2. Гумусированная супесь темно-серого цвета – от 0,08 до 0,56 м – культуросодержащий слой. Отмечено незначительное уменьшение (разница средних значений – до 0,1 м) мощности слоя по мере удаления к западу от края берега.

-

3. Светло-коричневый суглинок – от 0,02 до 0,48 м – подстилающий слой, стерильный в археологическом отношении. Содержит корни растений, пронизан норами грызунов.

Рис. 2. Поселение Соколиное Гнездо.

1 – карта геомагнитных аномалий (желтым цветом обозначена локализация раскопов 1–3); 2 – вид памятника со стороны р. Кия (прямоугольником обозначена область геомагнитной съемки 2020 г.); 3 – план геомагнитных аномалий в раскопе 2; 4 – план и разрез (по линии А–А’) углубленного очага 2, выявленного в раскопе 2 на уровне слоя светло-коричневого суглинка; 5 – профиль северной стенки раскопа 2 (фото); 6 – профиль северной стенки раскопа 2 (чертеж); 7 – пятно очага 2 на фоне «материкового» суглинка; 8 – разрез очага 2 (фото с востока); 9 – вид очага 2 после выборки заполнения.

а – гумусированная супесь темно-серого цвета; б – прокаленный грунт темно-оранжевого цвета; в – светло-коричневый суглинок с гумусированными включениями; г – дерн; д – светло-коричневый суглинок.

Раскоп 1 площадью 12 м2 был заложен на юговосточном участке памятника, близ высокого обрыва правого берега р. Кия. Выбор места раскопа приурочен к локализации магнитной аномалии подквадратной формы размерами ок. 2 × 2 м с амплитудой 17 нТл. В ходе работ подтвердилось наличие на данном участке антропогенного объекта.

Объект 1 зафиксирован в толще гумусированной супеси на глубине 0,17–0,30 м от дневной поверхности. Он читался в виде пятна ярко-оранжевого прокаленного грунта подовальной формы размерами 1,20 × 0,75 м, вытянутого по линии З–В. В поперечном разрезе представлял собой линзу мощностью до 0,14 м. Заполнение очага однородное, идентичное выявленному в плане на уровне пятна. В восточной части объекта залегало скопление глиняных спеков и остатки сгоревшего дерева. Спеки аморфных очертаний и небольших размеров концентрировались на участке 0,30 × 0,18 м.

Находки с площади раскопа представлены единственным отщепом. Несмотря на это, антропогенное происхождение выявленного объекта не вызывает сомнений. Его локализация совпадает с данными магнитной съемки.

Раскоп 2 площадью 6 м2 заложен с целью проверки магнитной аномалии подовальной формы размерами ок. 1,5 × 2,5 м с амплитудой 9 нТл (рис. 2, 3 ).

Объект 2 (рис. 2, 4 – 9 ) выявлен в северо-западной части раскопа, на границе слоев гумусированной супеси и светло-коричневого суглинка на глубине 0,33–0,40 м от дневной поверхности. Выделялся на фоне «материка» в виде темно-серого гумусированного пятна, размерами 1,20 × 0,96 м, слегка вытянутого по линии СЗ–ЮВ. В его границах локализовались два участка прокаленного грунта темно-оранжевого цвета, размерами 0,90 × 0,68 и 0,22 × 0,16 м, аморфных очертаний. На уровне прокаленных пятен залегали немногочисленные глиняные спеки, на фоне гумусированных участков – единичные фрагменты угольков. Глубина объекта от уровня «материка» – до 0,31 м. Поперечный разрез отражает локализацию прокаленной линзы в верхней зоне заполнения, при этом основная его часть представлена темно-серой гумусированной супесью. Судя по составу заполнения, данный объект является остатками углубленного очага.

Находки на площади раскопа и в заполнении объекта отсутствовали. Месторасположение объекта совпадает с наиболее интенсивной частью выявленной магнитной аномалии.

Раскоп 3 площадью 6 м2 заложен для проверки магнитной аномалии, он вытянутой подовальной формы размерами ок. 1,5 × 3,0 м с амплитудой 8 нТл. Как и в предыдущих случаях, она оказалась связанной с остатками очага.

Объект 3 выявлен в центральной части раскопа, зафиксирован в толще гумусированной супеси на глубине 0,25–0,27 м от дневной поверхности в виде округлого пятна размерами 0,58 × 0,65 м, слегка вытянутого по линии ССЗ–ЮЮВ. Заполнение представлено гумусированной супесью, насыщенной прокаленными включениями темно-оранжевого цвета. В разрезе очаг имел вид линзы мощностью в центральной части до 0,07 м. Находок на площади раскопа, в т.ч. в заполнении объекта, нет. Локализация объекта совпадает с наиболее интенсивной областью выявленной магнитной аномалии.

Таким образом, результаты археологической проверки подтвердили эффективность проведенных магнитометрических исследований. Все обнаруженные археологические объекты оказались остатками очагов, два из которых выявлены в толще слоя гумусированной супеси, а один зафиксирован на уровне «материка». Опыт археолого-геофизических работ свидетельствует, что очаги наряду с такими объектами, как печи, кирпичные стены и т.п., являются источниками наиболее интенсивных аномалий магнитного поля [Бессонова и др., 2018, с. 21]. Повышение магнитной восприимчивости обожженных грунтов объясняется преобразованием слабомагнитных минералов в сильномагнитный минерал (магнетит) под воздействием высоких температур. Можно предположить, что наибольшая амплитуда очага, выявленного в раскопе 1, связана с его близким расположением к современной дневной поверхности. Сопоставление данных показывает, что аномалии во всех случаях больше реального размера самих очагов. Очевидно, что они отражают область влияния высоких температур. Учитывая результаты измерений магнитной восприимчивости, все остальные подобные аномалии, выявленные на данном участке, могут быть интерпретированы как очаги.

Исследования на поселении Шестаково II

Окрестности с. Шестаково в среднем течении р. Кия представляют собой равнину со сложным увалистым рельефом, расчлененным логами и речными долинами. Вершины и склоны водоразделов также имеют сложный микрорельеф. Большая часть площади района, ранее занятая лугами, в настоящее время распахана. Преобладающие типы почв – серые и темно-серые лесные, местами опод-золенные и выщелоченные черноземы, дерновоподзолистые глинистого и суглинистого механического состава, а также заболоченные участки. Во всех растительных зонах встречаются аллювиальные или пойменные почвы.

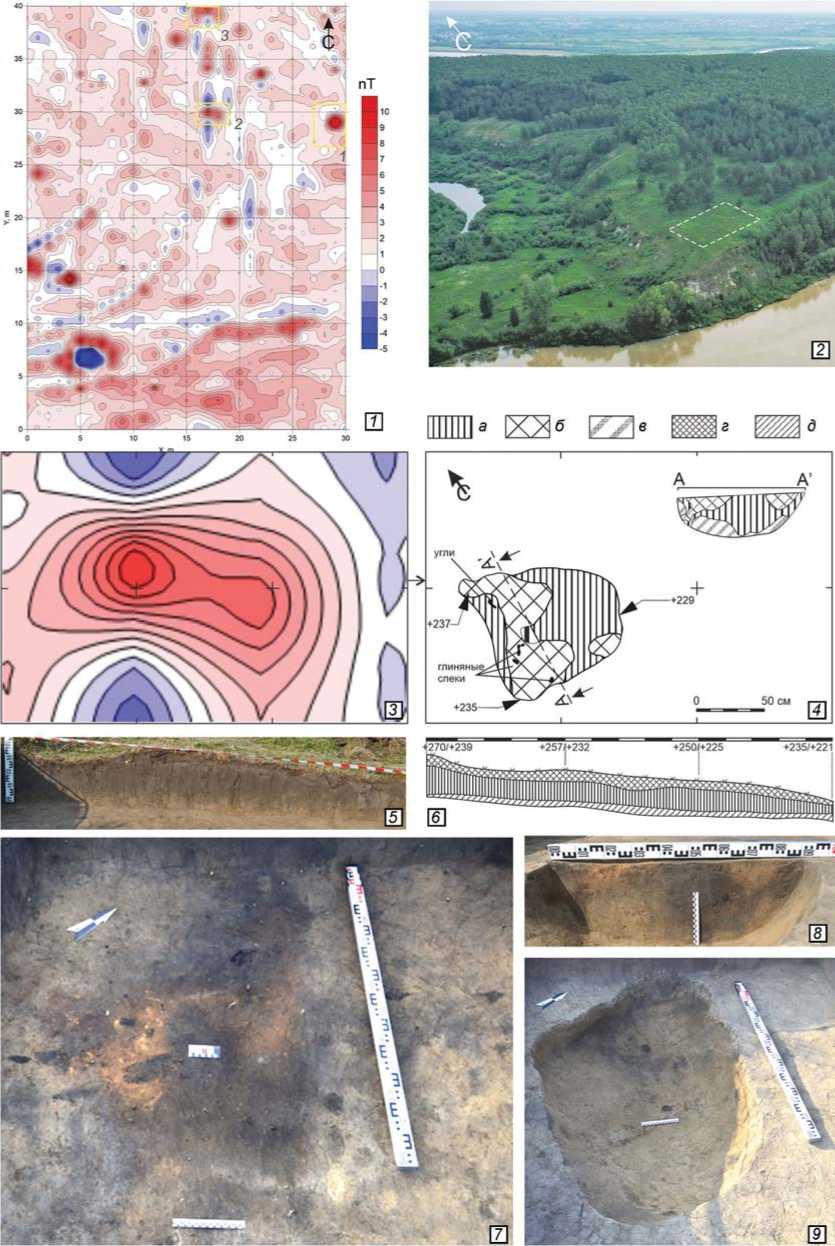

В окрестностях с. Шестаково известно 27 ар-хеологиче ских памятников (три курганных могильника; два городища; 22 поселения, стоянки и местонахождения), датированных от палеолита до Средневековья, но большая их часть относится к раннему железному веку. Практически все известные памятники содержат свидетельства кратковременного или длительного пребывания населения тагарской или таштыкской культур. Наиболее крупным из таких объектов является поселение Шеста-ково II (рис. 3, 1 ), расположенное на распаханном поле первой надпойменной террасы р. Кии.

В 2018 г. на поселении проводились рекогносцировочные археологические работы. В двух раскопах общей площадью 8 м2 было обнаружено 929 находок, из которых 367 происходят из непотревоженных распашкой слоев поселения. Преимущественно это обломки костей животных и фрагменты керамических сосудов. Кроме того, присутствует большое количество обломков каменных плиток и целых галек, многие из которых, судя по сбитым торцам и краям, имели функциональное назначение. Полученные материалы позволили выделить как минимум два основных периода функционирования поселения: 1) I в. до н.э. – III в. н.э. (познета-гарский); 2) III–VI вв. н.э. (таштыкский) [Герман, Савельева, Онищенко, 2019].

Задача геофизических исследований заключалась в выявлении структурно-планиграфических особенностей поселения (наличие жилищ, хозяйственных ям, рвов/валов и других конструкций) и определении перспективных участков для раскопок. Общая площадь съемки составила 5 400 м2 (рис. 3, 1 ). В целом участок работ умеренно засорен железными предметами, за исключением территории, прилегающей к современному кладбищу. На построенных картах выделяется большое количество хаотично расположенных неоднородностей, что объясняется, вероятнее всего, последствиями многолетней распашки. Наиболее отчетливо зафиксированы разнонаправленные линейные положительные аномалии, предположительно связанные с небольшими канавками, заполненными гумусированным грунтом. В ряде случаев им сопутствуют линейные отрицательные аномалии со значениями до –4 нТл, которые могут быть связаны с местами залегания менее магнитного материала. Археологические объекты, скорее всего, проявились на картах как положительные аномалии с амплитудой 5–10 нТл (рис. 3, 2 ).

По результатам магниторазведочных работ в северной части поселения Шестаково II были определены два места для проведения археологических раскопок.

Стратиграфия данного участка характеризуется последовательностью трех основных слоев (описание приведено сверху вниз).

-

1. Черная гумусированная легкая супесь (пахотный слой), пронизанная корнями растений, с прослойками желтой супеси на отдельных участках – мощность от 0,20 до 0,35 м. Представляет собой перепаханные верхние культуросодержащие слои.

-

2. Черная, темно-коричневая гумусированная тяжелая супесь (слой, не затронутый распашкой) – мощность от 0,2 до 0,3 м. Содержит нижние непотревоженные распашкой культуросодержащие слои.

-

3. Серо-коричневый суглинок, переходящий в серо-желтый суглинок («материк»), – до 0,2 м.

Раскоп 1 площадью 8 м2 был заложен с целью проверки аномалии овальной формы размерами ок. 1,5 × 3,0 м с амплитудой 8 нТл (рис. 3, 3 ). В результате снятия пахотного пласта в толще темно-серой гумусированной супеси были зафиксированы выделяющиеся по цвету и плотности слои, образующие два взаимосвязанных объекта (рис. 3, 4 – 7 ).

Объект 1 (уровень фиксации 0,2 м от поверхности пашни) читался в виде пятна заполнения светло-серого цвета округлой формы, размерами 0,65 × 0,56 м, из спрессованной золы с включениями мелких жженых костей. На границе зольного пятна расчищены небольшие скопления керамики, жженых костей и мелкой гальки. В продольном разрезе он представлял собой линзу мощностью до 0,05 м, под которой следовал слой прокаленной ярко-оранжевой супеси мощностью также до 0,05 м. Слой прокала распространялся за пределы зольного заполнения на 0,3 м к западу, образуя форму овала, и вплотную примыкал к объекту 2.

Объект 2 (уровень фиксации 0,25 м от поверхности пашни) имел схожую структуру, но был значительно нарушен распашкой. В плане он читался в виде пятна округлой формы, состоящего из светло-серого зольного и ярко-оранжевого прокаленного включений. Размер объекта 0,75 × 0,80 м, мощность зольного заполнения – до 0,03 м, мощность линзы прокала – до 0,07 м. В раскопе был обнаружен многочисленный археологический материал, характерный для данного типа памятников: фрагменты керамических сосудов, кости животных, обломки керамических конусов и камней со следами использования (абразивы, гальки). После выборки объектов в нижележащем слое находок не было.

Локализация объектов 1 и 2 соответствует выявленной аномалии. Сами объекты представляют собой очаги открытого типа и связаны с одним из периодов функционирования поселения.

Раскоп 2 площадью 40 м2 (4 × 10 м) был заложен над двумя магнитными аномалиями, одна из которых проявилась в виде положительной линейной аномалии шириной до 3 м с амплитудой до 8 нТл, вторая – диаметром ок. 1,5 м с амплитудой более 23 нТл (рис. 3, 8 ).

Рис. 3. Поселение Шестаково II.

1 – вид на памятник (прямоугольником обозначена область геомагнитной съемки 2020 г.); 2 – карта геомагнитных аномалий (желтым цветом обозначена локализация раскопов 1, 2); 3 – план геомагнитных аномалий в раскопе 1; 4 , 5 – объекты в раскопе 1 (фото/чертеж); 6 , 7 – разрез объектов 1 и 2 в раскопе 1 (чертеж/фото); 8 – план геомагнитных аномалий в раскопе 2; 9 – объект 3 в раскопе 2 после зачистки на уровне желтого суглинка; 10 – профиль объекта 3 в раскопе 2, вид на западную стенку.

а – гумусированная супесь черного, темно-коричневого цвета; б – плотная золистая супесь светло-серого цвета с включениями жженых мелких костей; в – прокаленная супесь ярко-оранжевого цвета; г – слабо прокаленная супесь с редкими золистыми включениями; д – гумусированная супесь с редкими золистыми включениями; е – переотложенный гумусированный грунт с включениями прокаленной супеси, золы; ж – светло-желтый суглинок (отнорок); з – смешанный грунт (темно-серая гумусированная супесь с редкими включениями светложелтого суглинка); и – гумусированная супесь черного цвета (пахотный слой); к – керамика; л – кость; м – камень .

При разборе первого и второго слоев обнаружено большое количество материала, характерного для тагаро-таштыкских поселений. В слое 2 зафиксировано несколько небольших (до 0,4 м в диаметре) ямок, содержащих единичные фрагменты керамики, ко сти животных и рыб. По сле выборки нижнего условного горизонта слоя 2, в котором были зафиксированы единичные находки, на глубине 0,6 м от поверхности пашни проявился объект в виде полосы, условно совпадающий с абрисом магнитной аномалии. Границы данного объекта полностью оформились на фоне желтого суглинка (глубина 0,70–0,75 м) в результате выборки третьего слоя, который не содержал археологических находок.

Объект 3 (рис. 3, 9, 10 ) первоначально представлял собой полосу заполнения темно-серого цвета, идущую поперек раскопа от западной стенки к восточной. Ширина восточной стенки – 2,7 м, западной – 1,8 м. По мощности заполнения объект неоднороден – от 0,1 до 0,4 м, в профиле представляет собой яму с плечиками шириной до 1,3 м с северной стороны и до 0,6 м с южной. Находок в объекте 3 не было. В районе локализации второй аномалии никаких объектов тоже не было. Вероятнее всего, ее источником являлся железный предмет.

Таким образом, в результате работ на раскопе 2 подтвердилось наличие одной аномалии – объекта в виде полосы, являющегося частью линейной структуры, расположенной в южной периферии полигона магнитометриче ской съемки. Его происхождение – естественное или антропогенное – остается неопределенным. По итогам проведенных магнитометриче ских исследований однозначной картины получить не удалось. Учитывая результаты измерений магнитной восприимчивости почв и подстилающих пород, можно достаточно уверенно предположить, что котлованы, значительно углубленные в материк, на данном участке отсутствуют. В условиях такой значительной контрастности магнитных свойств они однозначно должны были выделиться на построенных картах. Для более объективной оценки полученных результатов необходимо провести дополнительный анализ. Большим потенциалом в этом отношении обладает методика совместной интерпретации данных вертикального градиента и аномального магнитного поля на двух уровнях высоты.

Заключение

Значимость проведения комплексных исследований в урочище Арчекас заключается в косвенном подтверждении ранее сформулированной гипотезы о неселитебном типе памятника Соко- линое Гнездо. Выявленные с помощью магнитной съемки аномалии, очевидно, связаны с остатками мощных открытых очагов, но археологические артефакты в их контексте единичны. В сочетании с геоморфологией памятника (го сподствующий над местностью высокий мыс с великолепным обзором пойменных пространств обоих берегов р. Кия) обозначенные особенности ставят вопрос о его характере. Перечень вероятных интерпретаций (культовое место, погребально-поминальный комплекс, наблюдательный пункт и т.д.) может быть самым широким, но любая из них пока бездоказательна. Представляется перспективным продолжение магнитометрических исследований с целью выяснения планиграфической структуры антропогенных объектов с последующими раскопками широкой площадью.

Шестаково II – первое поселение тагаро-таш-тыкского времени, на котором была испытана методика геофизических исследований. Проверка полученных аномалий демонстрирует достаточно четкую фиксацию объектов – очагов, выявление которых ожидается и при дальнейших раскопках поселения. Происхождение рва, зафиксированного в раскопе 2, пока остается неясным, но именно он видится наиболее интересным объектом и требует дальнейшего изучения. Для более эффективной интерпретации полученных результатов необходимо расширить площадь археологической проверки и провести дополнительную обработку данных.

В целом проведенные исследования имеют существенное значение для общего развития архео-геофизики. Расширение географии подобных работ позволяет накопить практический опыт и обеспечить в перспективе получение стабильных и эффективных результатов в различных природно-ландшафтных условиях.

Исследования на памятнике Соколиное Гнездо выполнены в рамках исполнения государственного задания ФИЦ УУХ СО РАН № АААА-А17-117041410051-7, проект XII.186 «Социокультурное пространство в лесостепи Западной Сибири и сопредельных территорий (ранний и поздний голоцен)». Исследования на памятнике Ше-стаково II выполнены при финансовой поддержке РФФИ и Администрации Кемеровской обл. в рамках научного проекта № 20-49-420005 р_а.

Список литературы Первый опыт использования геофизических методов в исследовании археологических комплексов Мариинской лесостепи

- Бессонова Е.А., Зверев С.А., Харченко Т.А., Саттарова В.В., Теличко А.С. Геомагнитные исследования печей для обжига строительной керамики Кондуйского городка // Мультидисциплинарные исследования в археологии. - 2018. - № 2. - С. 20-39.

- Бобров В.В., Боброва Л.Ю., Савельева А.С. Медно-бронзовые котлы скифского времени из Кузнецкой котловины и Мариинской лесостепи // Теория и практика археологических исследований. - 2017. - № 1 (17). -С. 104-122.

- Герман П.В., Савельева А.С., Онищенко С.С. Шестаково II - поселение раннего железного века в Мариинской лесостепи // Учен. зап. музея-заповедника "Томская Писаница". - 2019. - № 10. - С. 21-32.

- Позднякова О.А. Поиск и диагностика структуры археологических памятников Обь-Иртышского междуречья магнитометрическими методами: автореф. дис.. канд. ист. наук. - Новосибирск, 2020. - 26 с.