Песчаные отложения Тажеранской степи как геоэкологический барьер от проникновения маслянистых загрязнителей

Автор: Яковлева А. А., Силушкина Э. А.

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Рубрика: Науки о земле

Статья в выпуске: 1 т.28, 2025 года.

Бесплатный доступ

Тажеранская степь является уникальным географическим объектом юго-западного Прибайкалья. Эксперименты по исследованию механизмов поверхностных явлений в системе "песок –техногенный сток" проведены с использованием искусственно созданных техногенных стоков, имитирующих ситуацию локального розлива нефтепродуктов. Для определения концентраций нефтепродуктов использовался флуориметрический метод анализа. Рентгеноструктурные исследования выявили в минеральном составе песчаных отложений присутствие ɑ-кварца (36,4 %), альбита, микроклина, кальцита, амфибола, вермикулита и др. Для идентификации функциональных групп на поверхности зерен применялась ИК-Фурье-спектрометрия. Ситовый анализ показал соизмеримые количества всех фракций стандартного набора сит. В ходе исследования установлено, что степень удерживания маслянистых пленок из водных композиций зависит от зернистости песка, его однородности и кристаллохимических особенностей. Песчаные отложения Тажеранской степи имеют достаточно высокую удерживающую способность; 0,08-метровый слой удерживает 80–90 мас.% бензиновых фракций из водных эмульсий. Песчаные отложения выполняют функцию природного барьера от проникновения маслянистых загрязнителей в нижележащие слои. Состояние приповерхностного почвенного слоя оказывается весьма уязвимым, нефтяные пленки представляют угрозу уникальному биологическому разнообразию фауны. Полученные результаты показывают важную роль песчаных отложений как индикатора состояния окружающей среды, ее способности к самосохранению и свидетельствуют о необходимости тестирования песчаных отложений при проведении постоянного мониторинга уровня загрязненности Тажеранской степи.

Песок, песчаные отложения, минеральный состав, адсорбция, поглощение, фильтрация, нефтепродукты, Тажеранская степь, sand, sandy deposits, mineral composition, adsorption, absorption capacity, filtering, petroleum products, Tazheran steppe

Короткий адрес: https://sciup.org/142243484

IDR: 142243484 | УДК: 502.5 + 554.7 | DOI: 10.21443/1560-9278-2025-28-1-71-80

Текст статьи Песчаные отложения Тажеранской степи как геоэкологический барьер от проникновения маслянистых загрязнителей

DOI:

*Иркутский научно-исследовательский технический университет, г. Иркутск, Россия; e-mail: , ORCID:

Яковлева А. А. и др. Песчаные отложения Тажеранской степи как геоэкологический барьер от проникновения маслянистых загрязнителей. Вестник МГТУ. 2025. Т. 28, № 1. С. 71–80. DOI:

Разнообразная деятельность человека оказывает значительное влияние на экологическое состояние окружающей среды. В особом положении оказываются территории, где промышленная деятельность не ведется; они становятся все более привлекательными для обустройства мест отдыха. В Иркутской области такой территорией является Тажеранская степь, расположенная в Прибайкальском национальном парке ( Гребенщикова и др., 2008; Мусихин, 2014; Филиппов, 1989 ). Многочисленные туристы знакомятся с удобными байкальскими бухтами, необычными пейзажами данной местности. Территория Тажеранской степи – уникальный природный комплекс, поэтому здесь проходят производственную практику студенты различных учебных заведений (геологи, биологи, экологи и др.). Тажеранская степь, как сакральная местность, привлекает этнографов.

Антропогенная нагрузка этой территории связана с автомобильным движением (тысячи туристов, стремящихся к комфортному отдыху, приезжают на автомобилях) ( Сергачева и др., 2020; Панкеева, 2014; Храмова и др., 2021; Слепнева и др., 2019 ). Через степь проходит асфальтированная дорога; свернув с нее, автомобилист оказывается на пересеченной местности, поэтому на территории степи множество стихийно сложившихся автодорог (рис. 1).

Рис. 1. Дороги в Приольхонье1

Fig. 1. Priolkhonye roads

По мнению ученых, появление данных дорог приводит к уничтожению уникального растительного покрова и нарушает природное равновесие степи ( Белых, 2024 ). На наш взгляд, процесс изучения экологического состояния Тажеранской степи не должен включать только анализ механического нарушения ландшафта и деградации земли ( Яковлева и др., 2018 ). Актуальны и своевременны исследования способности песчаных отложений, расположенных в верхнем горизонте почвы, поглощать и задерживать всевозможные загрязнители, которые попадают в грунтовые и поверхностные воды ( Яковлева и др., 2020 ). Особого внимания требует изучение сорбционных характеристик местных песчаных отложений по отношению к таким нефтепродуктам, как бензин и моторное смазочное масло (МСМ), поскольку источниками загрязнения почв нефтепродуктами являются именно автомобили.

Целью работы было изучение свойств песчаных отложений Тажеранской степи с точки зрения их способности выступать в роли геоэкологических барьеров и противостоять антропогенным воздействиям. Представленные результаты анализа ситуации загрязнения почвенного покрова нефтепродуктами (автомобильным бензином и моторным смазочным маслом) важны при исследовании общего комплекса

-

1 Яндекс Карты. URL: https://yandex.ru/maps/ .

вопросов по оценке значения песков в обеспечении способности экосистемы Тажеран к самовосстановлению и сохранению стабильного состояния.

Для достижения цели проведено коллоидно-химическое исследование образцов песка в условиях, которые воспроизводят реально возможную ситуацию локального розлива нефтепродуктов, используемых при эксплуатации большинства автомобилей. Опыты проведены в лабораторных условиях на основе имитационного моделирования с использованием искусственно созданных техногенных стоков.

При попадании нефтепродуктов происходит внедрение большого количества химических веществ на поверхность минеральных частиц почвенного покрова, поскольку в состав коммерческих продуктов входят не только углеводороды, но и различные добавки ( Салангинас, 2003 ). Токсичный эффект нефтепродуктов связан с присутствием летучих низкомолекулярных углеводородов, однако фракции смазочного масла с более низкой температурой кипения не менее опасны, т. е. все компоненты нефтепродуктов отрицательно влияют на окружающую среду ( Gennadiev et al., 2007 ). Они приводят к увеличению плотности почвенного покрова, снижению пористости и росту гидрофобности структур, затрудняющих стекание воды на нижние горизонты и способствующих образованию луж с маслянистой пленкой на поверхности. Поверхность частиц песка становится липкой, на ней образуется толстая корка из смеси песчано-глинистых частиц и составляющих нефтепродуктов. Изменения физико-механических свойств почвы негативно сказываются на природных процессах (нарушается водный баланс, изменяются механизмы жизненно важного массопереноса); деградация приводит к подавлению и угнетению растительных сообществ ( Химия…, 1982; Зверева и др., 2023; 2019; Нестерова и др., 2017; Максимович, 2011; Никашина, 2019 ).

Материалы и методы

Способность песков удерживать маслянистые включения нефтепродуктов рассматривалась как их природное свойство. На первом этапе исследования на территории Тажеранской степи выбрана площадка размером около 50 × 100 м2 вблизи пещеры Хурганская, являющейся охранным объектом археологического наследия федерального значения и часто посещаемой туристами. Почвенный покров площадки практически ровного микрорельефа не отличается разнообразием и представлен преимущественно песчаными и глинистыми участками, перемежающимися камнями и супесями. Пробы песка отобраны со свободных от растительности мест (четыре пробы массой 100–150 г).

На втором этапе в лаборатории при подготовке образцов к коллоидно-химическим исследованиям проведена очистка исходных песков от несвойственных и нетипичных включений. Для оценивания природной нефтеемкости песков специальная обработка образцов перед исследованиями не проводилась. После очистки осуществлены высушивание и квартование представительной пробы, а затем – ситовый анализ и исследование значимых качеств и свойств ( Яковлева и др., 2021 ).

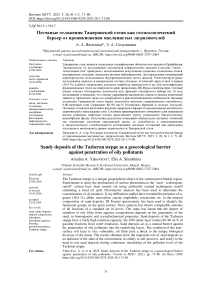

Ситовый анализ проб песка по ГОСТ 12536-792 проведен с целью определения его гранулометрического состава. При просеивании использовали стандартный набор из шести сит при взвешивании остающегося материала на каждом сите. Для удобства представления результатов в дальнейшем были введены номера и обозначения фракций со средними размерами 0,1875; 0,375; 0,75; 1,5 мм. Характеристика фазового состава и минеральных особенностей образцов, полученная с помощью РФА3, качественно и количественно идентична для всех проб песка, т. е. геохимический состав объектов исследования одинаков (рис. 2).

Из рис. 2 видно, что в состав песка входят различные минералы (ɑ-кварц, кальцит, амфиболы и другие минералы), содержание которых составляет около 20 %.

Для идентификации функциональных групп на поверхности зерен песка использовали ИК-Фурье-спектроскопию. Поскольку за счет компонентов нефти в исследуемой системе происходит увеличение концентрации органических веществ в пересчете на общий углерод, изменяются характеристики спектров, что указывает на наличие маслянистых пленок на поверхности.

В работе использовали бензин АИ-92 (ГОСТ 32513-20134) и моторное смазочное масло Pure Polaris Demand drive plus (Швейцария).

Водные эмульсии бензина АИ-92 и МСМ были приготовлены посредством смешивания 1·10–3 дм3 коммерческого продукта в 0,5 дм3 дистиллированной воды в делительной воронке при сильном и длительном встряхивании с последующей экстракцией. В опытах использовали фракцию из нижней части просеянного песка.

Нефтеобменную способность песка изучали при комнатной температуре. Для этого в фильтровальную колонку диаметром 1 см со специально откалиброванным регулирующим устройством в нижней части помещали слой песка (высоту его во всех опытах контролировали) и пропускали через него 25 см3 исследуемой эмульсии нефтепродукта. Прошедшую через слой песка жидкость (сток) собирали, определяли ее объем и концентрацию. Для определения эффективности удаления углеводородов из раствора колонкой фильтрации R использовали формулу

R = сО-с^ W0 %, с О где с0 и ск – начальная и конечная (в стоке после пропускания через слой песка) концентрации раствора, мг/дм3.

Си-Ka (1.541874 A)

Рис. 2. Дифрактограмма и фото образцов песка Fig. 2. Diffractogram and photos of sand samples

2 theta

Десорбцию проводили многократным промыванием песка с активным встряхиванием и неоднократным пропусканием через слой сорбента в колонке при использовании 0,025 дм3 дистиллированной воды и контроле концентрации фильтрата.

Концентрацию эмульсии нефтепродуктов определяли флуориметрическим методом по ПНД Ф 14.1:2:4.128-985 на анализаторе "Флюорат 02-5М". Для градуировки шкалы анализатора из стандартного раствора бензина/МСМ в гексане концентрацией 100 мг/дм3 были приготовлены градуировочные растворы с массовыми концентрациями нефтепродуктов от 5 до 40 мг/дм3.

Для обработки результатов исследования использовали стандартную программу Microsoft Office Excel.

Результаты и обсуждение

В исследуемых пробах в соизмеримых количествах имеются фракции с четырех средних сит набора; в крайних ситах песка оказалось немного, что говорит о его относительной однородности. Две крупные фракции (от 0,5 мм и более) содержат 57 % песка, две более мелкие включают остальное количество песка. Таким образом, по общепринятой классификации исследуемые образцы характеризуются как смесь крупной, средней и мелкой песчаных фракций, что учитывали при планировании экспериментов и анализе результатов; образцы каждой фракции рассматривали отдельно.

Степень удерживания бензиновых пленок фракциями разных размеров одного из образцов песка представлена на рис. 3. Подобных кривых удерживания эмульсий бензина и моторного масла получено большое количество, что позволило из значительного массива данных установить общие закономерности.

0х 80

Масса песка, г

Рис. 3. Удерживание бензина образцами песка со средними размерами частиц: ▲ – 0,1825; • – 0,375; ■ – 0,75; ♦ – 1,5 мм Fig. 3. Retention of gasoline by medium-sized sand samples:

▲ – 0.1825 mm; • – 0.375 mm; ■ – 0.75 mm; ♦ – 1.5 mm

Для всех фракций песка эффективность удерживания бензина закономерно увеличивается с увеличением массы навесок (с высотой слоя) в фильтровальной колонке. На начальных участках некоторых изотерм степень удерживания имеет меньшие значения, но со временем все кривые выходят на некоторый завершающий участок, причем сходятся практически в одной точке. Вид изотерм показывает, что свойства поверхности минеральных частиц не располагают к росту толщины пленок на поверхности; такой вид характерен для мономолекулярного механизма заполнения твердой поверхности, когда важны энергетические свойства центров адсорбции. Присутствие следов углеводородов в фильтрате подтверждает ограниченность удерживания пленок и фрагментов на поверхности песчаных частиц. Предельные показатели по количеству бензина, удерживаемого слоем песка, и количество углеводородов в стоке свидетельствуют о неспособности песков полностью удерживать нефтепродукты. Анализируя механизм поверхностного процесса, можно предположить, что диполь-дипольное взаимодействие, как составляющая часть сил Ван-дер-Ваальса, практически отсутствует. Входящим в состав бензина низкомолекулярным углеводородам присуща низкая поляризуемость молекул. На поверхности зерен песка возникают неоднородные по полярности контакты, в которых доминируют диполи воды. Эмульсии моторного масла содержат более сложные по строению углеводороды; при этом значимость имеют специфические взаимодействия π-электронов ароматических колец с активными центрами поверхности песков. На наш взгляд, именно такие взаимодействия вносят весомый вклад в механизм процессов, происходящих на поверхности частиц песка в присутствии маслянистых нефтепродуктов.

Это взаимодействие находит отражение в значениях эффективных констант Гамакера, имеющих для твердых фракций нефти в среде толуола и гексана на порядок меньшие значения по сравнению с константами Гамакера для кварца и корунда в среде воды, которые составляют 3,3·10–20 и (0,5 ÷ 1,1)·10–20 Дж соответственно ( Ролдугин, 2011; Клындюк, 2011 ).

При небольшом слое сорбента низкие значения степени удерживания у образца крупного песка, на наш взгляд, связаны с тем, что между частицами образуются каналы, по которым поток жидкости быстро перемещается вниз, лишь незначительно задерживаясь на поверхности. Со снижением размера зерен при формировании порового пространства упаковка частиц оказывается более плотной, присутствие каналов с вертикальной ориентацией исключено. Высокая однородность и равномерная зернистость песка изменяют режим прохождения жидкости, при котором длительность контакта обеспечивает углеводородным пленкам возможность прочнее закрепиться на мелких частицах.

Увеличение высоты слоя фильтрующего материала приводит к частичной утрате доминирования геометрических параметров межзеренного пространства, расположение частиц даже более крупных размеров исключает полые каналы в упаковке. Выход на предельные значения эффективности (65–70 %), одинаковые для всех фракций песка, на наш взгляд, связан с кристаллохимическим составом песка. Долгосрочное тестирование песка через определенные промежутки времени позволит определить его способность удерживать маслянистые пленки и служить защитным барьером для нижних слоев. Натурные измерения показали, что толщина слоя песчаных отложений на многих участках Тажеранской степи составляет от 5 до 8 см. Нижележащие слои почвы со своими свойствами и функциями оказываются гарантировано защищенными от загрязнений, нефтяных пленок и розливов.

Кристаллохимический состав минерального сорбента всегда влияет на механизм сорбции ( Яковец и др., 2013; Мязин и др., 2024; Баннова и др., 2012; Юрмазова и др., 2018; Дударев и др., 2024 ). Например, при неодинаковом отношении радиусов катионов алюминия и кремния и аниона кислорода, составляющих 0,415 и 0,387 нм соответственно ( Юрмазова и др., 2018 ), существенно различаются константы Гамакера оксидов по отношению к воде ( Диаграммы…, 1985; Бацанов, 2000 ). Это влечет различие в энергии адгезионного взаимодействия и, как следствие, изменение удерживающей способности песка в условиях резкого гидрофильногидрофобного дисбаланса.

Исследуемые пески имеют уникальный состав минералов (рис. 2), характерный для данной местности. Кроме ɑ-кварца (36,4 мас.%), кальцита и амфиболов, пески содержат силикаты щелочных и щелочноземельных металлов (альбит, микроклин), вермикулит, диопсид, некоторые минералы присутствуют в количествах, составляющих менее 1 мас.%. Все минералы имеют различную кристаллическую структуру (ленточную, слоистую или пластинчатую), что важно для формирования и удерживания пленок и фрагментов нефтепродуктов на поверхности контактных площадок.

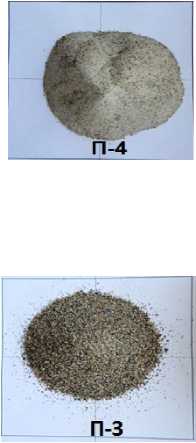

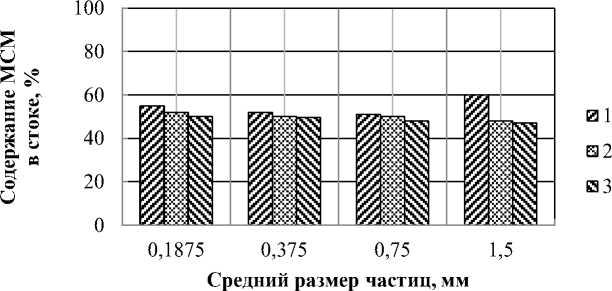

Совокупность факторов, определяющих специфику фазовых контактов (зернистость, гранулометрическая и кристаллохимическая неоднородность), свидетельствует о том, что пески по способности защищать нижележащие слои от проникновения нефтепродуктов различны. Кроме эффективности удаления углеводородов, показательно их содержание в стоках после фильтрации. В ходе исследования рассмотрена зависимость концентрации стоков от начальной концентрации имитатора-загрязнителя и скорости его пропускания, гранулометрического состава песка, высоты фильтрующего слоя, а при десорбции – еще и количества промываний. При этом кристаллохимический состав считался обобщенной характеристикой всех используемых образцов. На рис. 4 и 5 показано, какая часть бензина и моторного масла оказывается в стоках после фильтрации, если исходная концентрация имитатора-загрязнителя составляет 1 %, а скорость его пропускания равна 0,5 см3/мин.

Рис. 4. Содержание бензиновых фрагментов в стоках через слои песка толщиной 2,5–3 см (1), 5 см (2), 8 см (3) Fig. 4. The content of gasoline fragments in drains through layers of sand with a thickness of: 1 – 2.5–3 sm; 2 – 5 sm; 3 – 8 sm

Рис. 5. Содержание фрагментов моторного масла в стоках через слои песка толщиной 2,5–3 см (1), 5 см (2), 8 см (3) Fig. 5. The content of fragments of engine oil in drains through layers of sand with a thickness of: 1 – 2.5–3 sm; 2 – 5 sm; 3 – 8 sm

Видно, что для всех песков увеличение высоты фильтрующего слоя приводит к закономерному снижению содержания углеводородов в стоках. Двукратное увеличение скорости пропускания имитатора-загрязнителя приводит к росту следов нефтепродуктов в стоках. Если фильтрацию в условиях экспериментов ассоциировать с таким неконтролируемыми природными явлениями, как дождь или таяние снега, то на них можно распространить полученные результаты и использовать для количественных оценок реальных процессов.

Результаты десорбции показывают, как и какое количество нефтепродуктов удерживается песками. Неоднократное промывание песков из фильтровальных колонок свидетельствует о том, что даже после 7–8 промываний в стоках присутствуют следы нефтепродуктов (бензина и моторного масла). Очевидно, это связано с поверхностными особенностями нативных кристаллов, имеющих всевозможные дефекты структуры. Маслянистые включения нефтепродуктов могут сколь угодно долго и прочно удерживаться на таких поверхностях. Как правило, в эффектах промывания обнаруживаются определенные закономерности, как и при формировании маслянистых пленок. Так, мелкозернистые пески лучше удерживают нефтепродукты, но отмываются от следов нефтепродуктов быстрее и полнее, при этом бензиновые составляющие удаляются легче, чем следы смазочного масла. Пески крупнее удерживают на поверхности меньшее количество масла, однако сохраняется оно и после многократных промываний.

Промывание песков не приводит к восстановлению исходных свойств песчаного материала, в системе остается достаточное количество нефтепродуктов. Это позволяет рассматривать пески как своеобразную тест-систему для оценивания состояния почвенного покрова. В проведенных экспериментах природные пески были разделены на отдельные части (фракционированы), которые проявляли сходные результаты, позволяющие предположить, что при обратном смешивании (другими словами, в своем первозданным виде) они будут демонстрировать те же логические соотношения. Процессы формирования пленок нефтепродуктов на природных песках, адгезионная устойчивость и физико-химические особенности поверхностных взаимодействий зависят от гидрофильно-липофильной мозаичности песка, размера его частиц и их однородности, величины контактной поверхности и времени контакта при различной скорости фильтрования.

Заключение

Удерживание пленок нефтепродуктов из эмульсий типа "вода – масло" зависит от кристаллохимических и гранулометрических свойств песков Тажеранской степи. Оно выше у мелкозернистых песков и идет на убыль с появлением в составе песка более крупных зерен и снижением однородности состава. При высоте слоя песка 8 см удерживание песками нефтяных фрагментов может достигать 85–90 %.

Степные пески вблизи пещеры Хурганская имеют достаточно высокую удерживающую способность в отношении нефтесодержащих эмульсий и могут выполнять функцию природного барьера от проникновения маслянистых загрязнителей в нижележащие слои. Вместе с тем после промывания на песках остается значительное количество загрязняющих веществ, т. е. восстановления исходных характеристик песков не происходит. Концентрирование загрязняющих веществ на поверхности песков способствует также созданию проблем и в этой части почвы. Не защищенными от поражения маслянистыми пленками и пятнами оказываются растения, насекомые, т. е. все то, что определяет уникальное биоразнообразие данной рекреационной зоны, особенно если происходят процессы постоянного воздействия (выветривание, механическое перемешивание под колесами автомашин, под ногами людей и т. п.). Таким образом, песчаные отложения можно считать удачными тест-объектами, пригодными для проведения экологического мониторинга.

Результаты исследований коллоидно-химических закономерностей поверхностных процессов подчеркивают важную роль песчаных отложений как индикатора состояния окружающей среды и ее способности к самовосстановлению и самосохранению и свидетельствуют о необходимости тестирования песчаных отложений при проведении постоянного мониторинга уровня загрязненности Тажеранской степи.