Пещера Искра - стоянка заключительной стадии верхнего палеолита Северо-Западного Алтая

Автор: Маркин Сергей Васильевич, Антипов Артем Сергеевич

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 5 т.11, 2012 года.

Бесплатный доступ

В работе анализируются комплексы каменного инвентаря, выделенные в пещере Искра на Алтае (среднее течение р. Ануй). К наиболее характерным признакам пещерных технокомплексов, выполненных на осадочных породах (алевролиты, песчаники), следует отнести наличие плоских и слабовыпуклых крупных ядрищ, мелких нуклеусов для отделения пластинок, скребла, пластинки с притупленным краем и концом, концевые скребки, разнообразные сколы с ретушью, анкоши, зубчатые изделия, орудия с подтеской, костяные подвески с отверстием. Подобный состав инвентаря наиболее близок к технокомплексам, происходящим из сартанских осадков пещер Каминная и Денисова и открытых стоянок Усть-Каракол-1, Ануй-2, представляющих заключительную стадию на шкале периодизации древнекаменного века региона.

Северо-западный алтай, стратиграфия, петрография, заключительная стадия верхнего палеолита, инвентарный комплекс каменных и костяных артефактов

Короткий адрес: https://sciup.org/14737844

IDR: 14737844 | УДК: 903.

Текст научной статьи Пещера Искра - стоянка заключительной стадии верхнего палеолита Северо-Западного Алтая

Объем накопленных данных свидетельствует о повсеместном распространении финально-плейстоценовых объектов на территории Алтая - от степных предалтайских районов до его юго-восточной оконечности [Деревянко, Маркин, 1987; Деревянко, 1988; Кунгуров, 1993; Природная среда..., 2003; Палеолит Горной Шории..., 2005]. Они представлены как открытыми стоянками, среди которых немало разрушенных, так и пещерными комплексами, сосредоточенными преимущественно на северо-западе горной страны [Маркин, 2010]. Одной из таких стоянок является пещера Искра (Солоне-шенский р-н Алтайского края), приуроченная к юрским терригенно-карбонатным отложениям, образующим правый борт среднего течения р. Ануй. Актуальность исследования материалов данного объекта определяется необходимостью выяснения характера и скорости эволюционных изменений палеолитических индустрий СевероЗападного Алтая, распределенных с учетом данных относительного и абсолютного датирования на региональной климатостратиграфической шкале верхнего плейстоцена на стадиях среднего - заключительных этапов верхнего палеолита.

Пещера (площадь примерно 120 кв. м) по строению простая, горизонтальная, экспонирована на юг и расположена на высоте 11 м от уровня р. Ануй. Предвходовая площадка (20 кв. м) представляет пещерный конус выноса, ограниченный крутым склоном, падающим к реке. В районе пещеры выделяются следующие основные типы рельефа: денудационный (поверхности выравнивания водораздельных пространств, склоны гор и возвышенностей различной крутизны); денудационно-эрозионный (денудационно-эрозионные склоны речных долин и временных водотоков, скальные выходы горных пород); аккумулятивный (пойма высотой 1-1,5 м, ступени надпойменных террас высотой 3-4 и 25-30 м); аккумулятивно-денудационный (площадки,

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 11-06-12005-офи-м-2011).

ISSN 1818-7919

Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2012. Том 11, выпуск 5: Археология и этнография © С. В. Маркин, А. С. Антипов, 2012

созданные аллювием, но впоследствии частично разрушенные, расположенные выше долины реки на 100 м; конусы выноса глинистого состава, обогащенные обломками коренных пород, склоновые шлейфы, осыпные сооружения). Основные черты рельефа вблизи пещеры зависят от морфологического профиля долины р. Ануй, левый борт которой относительно пологий, правый - крутой [Деревянко и др., 1995].

Рыхлые отложения пещеры, согласно поперечному разрезу, расположенному внутри карстовой полости, полученному в процессе раскопок на площади 17 кв. м, включают следующие литологические образования.

1. Плотный органогенный гумусовый слой, буровато-черный, с включениями остатков полуразложившейся древесины и мелкой гальки, местами заметна микрослоистость, образованная неравномерной концентрацией гумусового вещества; мощность 0,02-0,05 м.

2а. Линза илисто-песчаного материала, тонкослоистая, пепельно-серая, буровато-серая, с включениями гальки и обломков известняка; мощность 0,03-0,21 м.

2б. Рыхлый комковатый гумусированный слой буроватого цвета с включением мелкой гальки; мощность 0,01-0,08 м.

2в. Черная гумусированная прослойка, включающая разложившиеся угольки; мощность 0,01-0,02 м.

3а. Светло-серый суглинок, пылеватый, тонкослоистый, с редкими включениями известняка и мелкой гальки; мощность 0,010,08 м.

3б Желто-серый пористый суглинок, комковатый, в подошве тонкослоистый, насыщенный щебнем и мелкой галькой; мощность 0,01-0,08 м.

4а. Светло-коричневый суглинок, пластичный, с редкими включениями гальки и разложившегося известняка; мощность 0,51-0,7 м.

4б. Светло-коричневый суглинок пластичный, содержащий редкие валуны и мелкую гальку, отличается от вышележащего большим количеством разложившегося известняка, образующего нечеткую слоистость; мощность 0,07-0,26 м.

4в. Темно-коричневый суглинок, более пластичный, чем вышележащий, включает обломки известняка, редкие окатанные валуны гранитов и мелкую гальку, приуроченную к кровле слоя; мощность 0,44-0,65 м.

5а. Темно-коричневый суглинок, с большим содержанием гальки, образующей в некоторых местах слоистость; в подошве присутствуют единичные обломки окатанного известняка; мощность 0,08-0,12 м.

5б. Темно-коричневый суглинок, пластичный, более светлый, чем вышележащий, содержит угловатые обломки известняка и окатанную гальку, тяготеющую к кровле слоя; мощность 0,44-0,65 м.

Ниже залегают коренные породы.

Отличия продольного разреза от поперечного наблюдаются в той части профиля, которая приходится на предвходовую площадку. Прежде всего, здесь отсутствуют осадки, лежащие выше слоя 4а. Они замещены отложениями современной почвы (слой 1 мощностью 0,04-0,2 м и 2 мощностью 0,04-0,12 м) и слоем 3 (мощностью 0,18-0,32 м) обвально-осыпных пород. В толще осадков предвходовой площадки, мощность которых в ряде случаев более значительна (слой 4а - 0,1-0,55 м, 4б - 0,020,13 м, 4в - 1,2 м, 5в - 0,68-0,9 м) из-за падения коренного дна пещеры в сторону реки, присутствует гораздо больше обломочного и окатанного материала. Наконец, на большей части продольного разреза отсутствуют осадки слоя 5а.

Трехметровая толща пещеры содержит остатки культуры разных эпох. Из слоя 3 а происходит коллекция средневековой керамики, а также эпох железа, развитой бронзы и энеолита (афанасьевская культура). В кровле слоя 3б встречена керамика эпохи железа, бронзы и энеолита (афанасьевская культура); в средней части осадка - энеолита и неолита (?); в подошве - развитой бронзы, энеолита и неолита (?). Из кровли слоя 4а и нижележащего слоя 4б происходит керамический материал, принадлежащий афанасьевской культуре. Наконец, нижний интервал разреза (слои 4в, 5б), кроме стерильного слоя 5а, содержит бескерамические материалы, анализируемые в настоящей статье. Индустрии пещеры из данных слоев отнесены к финально-плейстоценовым комплексам. В этих слоях обнаружено небольшое количество остатков мегафауны. Определимыми оказались остатки из слоя 4в. Здесь представлены обломки черепа и тазовых костей, фрагменты лучевых, плечевых и берцовых костей, обломки рогов, поясничных позвонков и метаподий косули (Capreolus capreolus), обломок диафиза си- бирского горного козла или барана-архара (Ovis - Capra), нижнечелюстная ветвь лисицы (Vulpes vulpes), фаланги лося (Alces alces), бедренная кость бобра (Castor fiber). При этом отмечаются явные признаки искусственной фрагментации трубчатых костей копытных и наличия на них немногочисленных следов порезов.

Сырьем для производства индустрий служил галечный материал р. Ануй. Предпочтение для изготовления артефактов отдавалось осадочным породам - сероцветным алевролитам и песчаникам с преобладанием последних. Среди песчаников доминируют мелкозернистые (36 %) и среднезернистые (57 %) разности, крупнозернистые почти не употреблялись (7 %). В целом осадочные породы в индустриях достигают 75,6 %. Из других пород использовались яшмоиды и эффузивы. Сравнение петрографических разностей и их распределение в индустриях стоянки и галечном сырье этого района реки свидетельствуют о предпочтительном отборе среди осадочных пород алевролитов и мелкозернистых песчаников, хотя среди последних в аллювии преобладают как раз крупнозернистые. Таким образом, для расщепления горных пород использовалось местное сырье и налицо сознательный отбор каменного материала с наилучшими петрофизическими свойствами [Кулик, Маркин, 2005].

Слой 5б разобран двумя горизонтами. Первый, мощностью от 0,11 до 0,33 м, выделен по несколько большей концентрации обломочного материала, чем в нижележащей части. Для второго горизонта, мощностью в среднем 0,19 м, характерна слабая микрослоистость, приуроченная лишь к небольшому участку предвходовой площадки.

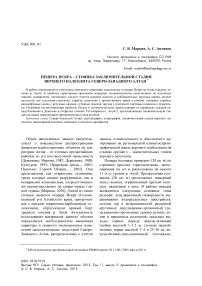

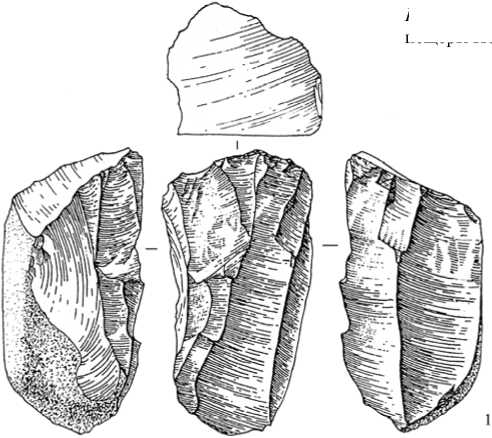

В пределах второго горизонта обнаружен 41 экз. расщепленного кремня: сколы и осколки - 6, отщепы - 13, фрагменты двух- и трехгранных пластин - 4, пластинки неправильных очертаний и их различные части -4, ядрище, орудия - 13. Площадки сколов преимущественно гладкие, реже - двугранные, фасетированные и точечные. Единственный нуклеус представляет одноплощадочную разновидность мелких ядрищ с выпуклой рабочей поверхностью, переходящей на торец изделия (рис. 1, 1). Среди орудий выделяются концевые скребки на удлиненных заготовках - 2 экз. (рис. 1, 2, 3), пластины и пластинки с плоской лицевой и брюшковой ретушью по одному - двум краям - 4 экз. (рис. 1, 4-6, 12), пластины с утонченной нижней поверхностью концов и эпизодической краевой ретушью - 2 экз. (рис. 1, 9, 10), пластина с противолежащей ретушью краев и конца заготовки (рис. 1, 8); обломок продольного скребла с фасетками лицевой ретуши, зубчатое орудие, анкоши с брюш-ковой ретушью - 2 экз. (рис. 1,11, 13).

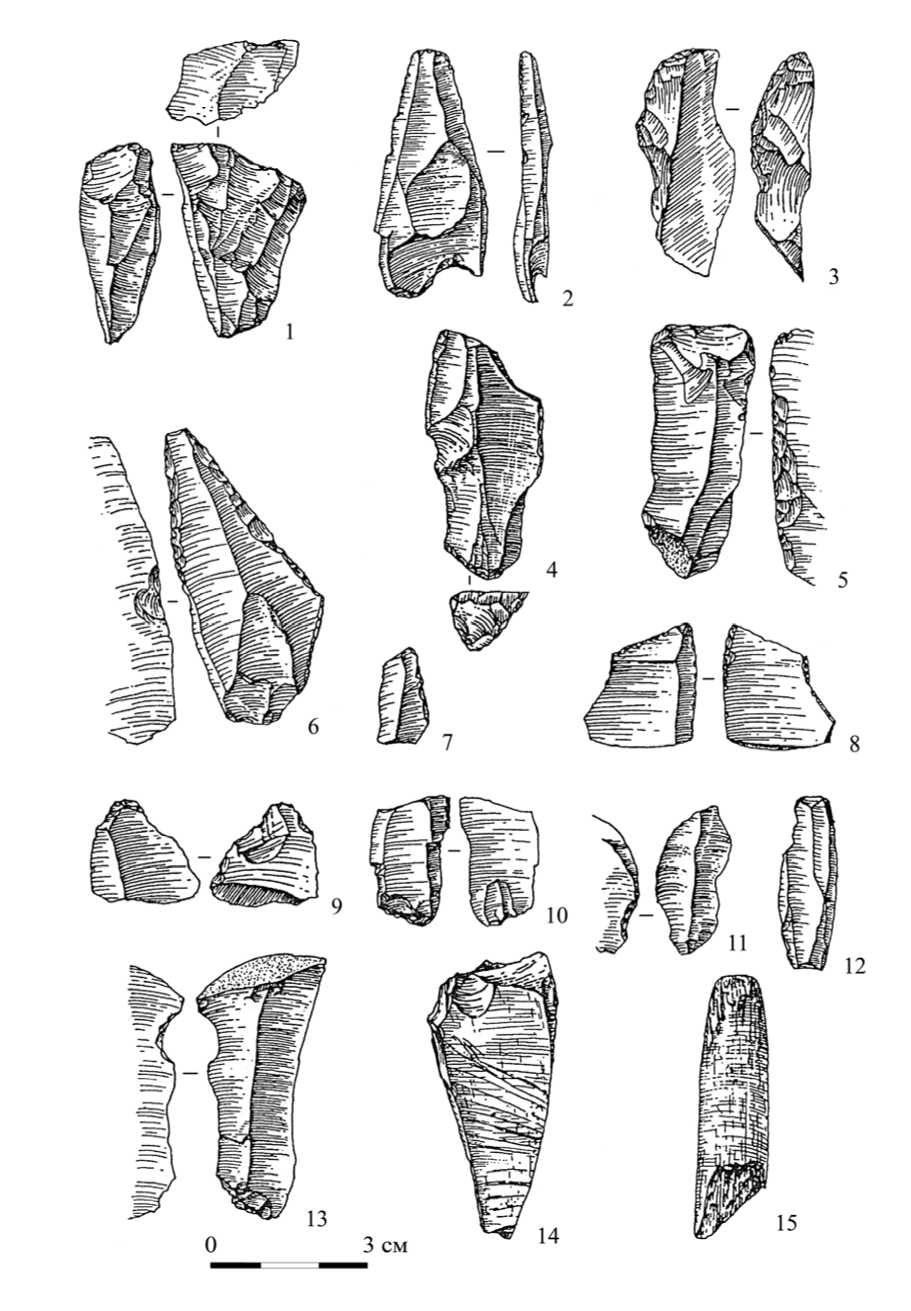

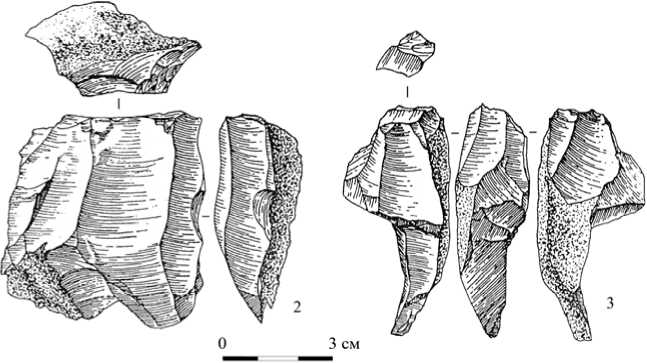

Первый горизонт слоя содержал 2 костяных и 97 кремневых изделий. Среди последних 44 отщепа, 2 чешуйки, 24 целые и фрагментированные пластины, 10 пластинок неправильных очертаний, ядрище, 5 технических сколов и 11 орудий. Площадки заготовок преимущественно гладкие, реже -фасетированные и точечные. В целом индустрия характеризуется достаточно крупными по размерам артефактами. В первую очередь это касается пластинчатых снятий, максимальные размеры которых достигают 14 см (рис. 2, 14 ). Судя по лицевому огране-нию, подобные сколы снимались с двуплощадочных односторонних ядрищ, которые в слое не встречены. Единственное ядрище представляет двуплощадочную двустороннюю форму изделий с продольно-поперечным принципом снятия (рис. 2, 7 ). О наличии в индустрии торцовых ядрищ, возможно, свидетельствуют три экземпляра уклонившихся сколов, представляющие собой крутоизогнутые естественно заостренные пластины, удалившие часть рабочего края остаточного продукта. К техническим разновидностям снятий принадлежат и два скола оживления площадок нуклеусов, морфология которых запечатлела негативы оформления отбивной площадки и устьевые негативы скалывания на рабочей поверхности ядрища. Орудия включают: образец выемчатого изделия на отщепе с брюшковой ретушью; фрагмент пластины с зубчатой отделкой (рис. 2, 9 ); 3 пластины с мелкой плоской брюшковой ретушью (рис. 2, 8 ); пластину с мелкой лицевой ретушной обработкой (рис. 2, 10 ); пластину с ретушью, нанесенной на часть края заготовки со стороны спинки; пластинку с мелкой плоской чередующейся ретушью; 3 фрагментированные пластинки с притупленным краем. Первая пластинка характеризуется слабовогнутым притупленным краем, обработанным крутой ретушью, достигающей половины толщины заготовки (рис. 2, 11 ). Второй образец, тонкий в сечении, имеет

Рис. 1. Каменный ( 1-13 ) и костяной ( 14 , 15 ) инвентарь из слоя 5б, горизонтов 1 ( 14 , 15 ) и 2 ( 1-13 ) пещеры Искра: 1 - ядрище; 2 , 3 - скребки; 4-6 , 8 - пластины с ретушью; 7 , 12 - пластинки с ретушью; 11 , 13 - выемчатые орудия; 9 , 10 - изделия с утонченной нижней поверхностью; 14 - костяная пластинка с субпараллельными нарезками; 15 - костяной стержень

Рис. 2. Каменный инвентарь из слоя 4в, горизонта 5 ( 1-6) и из слоя 5б, горизонта 1 ( 7-14 ) пещеры Искра: 1 - скребок; 2 - резец; 3-6 , 11-13 - изделия с притупленными краями; 7 - ядрище; 8 - пластина с ретушью; 9 - зубчатое орудие; 10 - пластинка с ретушью; 14 - пластина

слабовыпуклый обработанный край. Высота притупленной части равна толщине пластинки (рис. 2, 12). У третьего орудия отмечен неровный край, обработанный притупли-вающей ретушью, с чередованием выступов и выемок (рис. 2, 13). Высота обработанного края в зависимости от рельефа лицевой поверхности заготовки колеблется от половины до практически всей толщины пластинки. Костяные изделия представлены залощенным, наполовину расчлененным стержнем трубчатой кости копытного (см.

рис. 1, 15 ) и фрагментом залощенной пластинки с субпараллельными нарезками по одной стороне, на которой видны широкие негативы обивки (см. рис. 1, 14 ).

Слой 4в разобран семью горизонтами. Горизонт 7 связан с фрагментарной тонкос-лоистостью, мощностью 0,02 м, наблюдаемой в подошве геологического тела лишь на предвходовой площадке. Горизонт 6 мощностью 0,01 м определен на основании обломочного заполнителя, преимущественно средних фракций. Он отделен от нижележащего горизонта осадком мощностью 0,06 м, в котором археологический материал не встречен. Горизонт 5 мощностью 0,1 м характеризуется обломочным заполнителем, в основном крупных фракций. Горизонт 4 мощностью 0,4 м содержал, помимо крупных, мелкие фракции известняка. Горизонты 2 и 3 мощностью до 0,1 м представляют собой горизонты взятия, пока не поддающиеся расчленению. Горизонт 1, мощность которого 0,1 м, отделен от нижележащего стерильной прослойкой в 2–5 см. В кровле слоя 4в археологический материал не встречен.

В пределах горизонта 7 обнаружены 21 отщеп, 8 чешуек, 4 пластины и их фрагменты, 11 фрагментированных пластинок неправильных очертаний и 3 орудия. Максимальные размеры сколов не превышают 5– 7 см. Площадки заготовок преимущественно гладкие, реже фасетированные и точечные. Орудия включают: двустороннюю подтреугольную форму изделий размером чуть менее 3 см; пластинку с притупленным краем, обработанную лицевой притупляющей ретушью, достигающей толщины заготовки; микроострие.

В коллекцию, полученную из горизонта 6, входят (экз.): отщепы – 11, чешуйки – 2, пластины и их различные части – 7, фрагментированные пластинки – 3, технические сколы – 2, орудия – 7. Длина артефактов достигает 6 см. О технике расщепления свидетельствует массивный скол, удаливший часть рабочей поверхности нуклеуса с субпараллельной ориентацией удлиненных снятий, и скол оживления площадки ядрища. Набор орудий включает фрагмент концевого скребка, мелкий отщеп с брюшковой ретушью, обломок пластины с лицевой приту-пливающей ретушью, пластину с мелкой противолежащей ретушью и три пластинки с притупленным краем. Среди последних одна из пластинок представлена медиальной частью двугранной основы, прямой край которой обработан лицевой мелкой крутой ретушью, занимающей треть ширины заготовки. Высота притупленной части другого орудия достигает толщины артефакта. Третье орудие, в отличие от предыдущих, имеет два обработанных края. Один из них слабовыпуклый, сформированный крутой ретушью, достигающей половины заготовки; другой обработан полукрутой отделкой, образующей неровный контур изделия.

Археологические остатки горизонта 5 представлены изделиями из камня – 35 экз. Среди них (экз.): отщепы – 17, бесформенные осколки – 3, уклонившиеся сколы – 2, пластины и их фрагменты – 4, пластинки – 3, орудия – 6. Максимальные размеры отщепов – 6, пластин – 8,5 см. Огранка пластинчатых заготовок параллельная и субпараллельная. Площадки сколов гладкие, фасетированные и точечные. В состав орудийного набора включены концевой скребок на пластине (рис. 2, 1 ), угловой резец (рис. 2, 2 ) и изделия с притупленными краями. Пластинки неправильных очертаний имеют выпуклую и вогнутую формы продольного края, ретушь которого занимает половину толщины заготовки (рис. 2, 5 , 6 ). Крутая ре-тушная отделка характерна и для двух пластин (рис. 2, 4 ). На одном изделии притуп-ливающей ретушью обработан, помимо продольного края, и чуть скошенный конец (рис. 2, 3 ). Возможно, данный артефакт представляет фрагментированное острие.

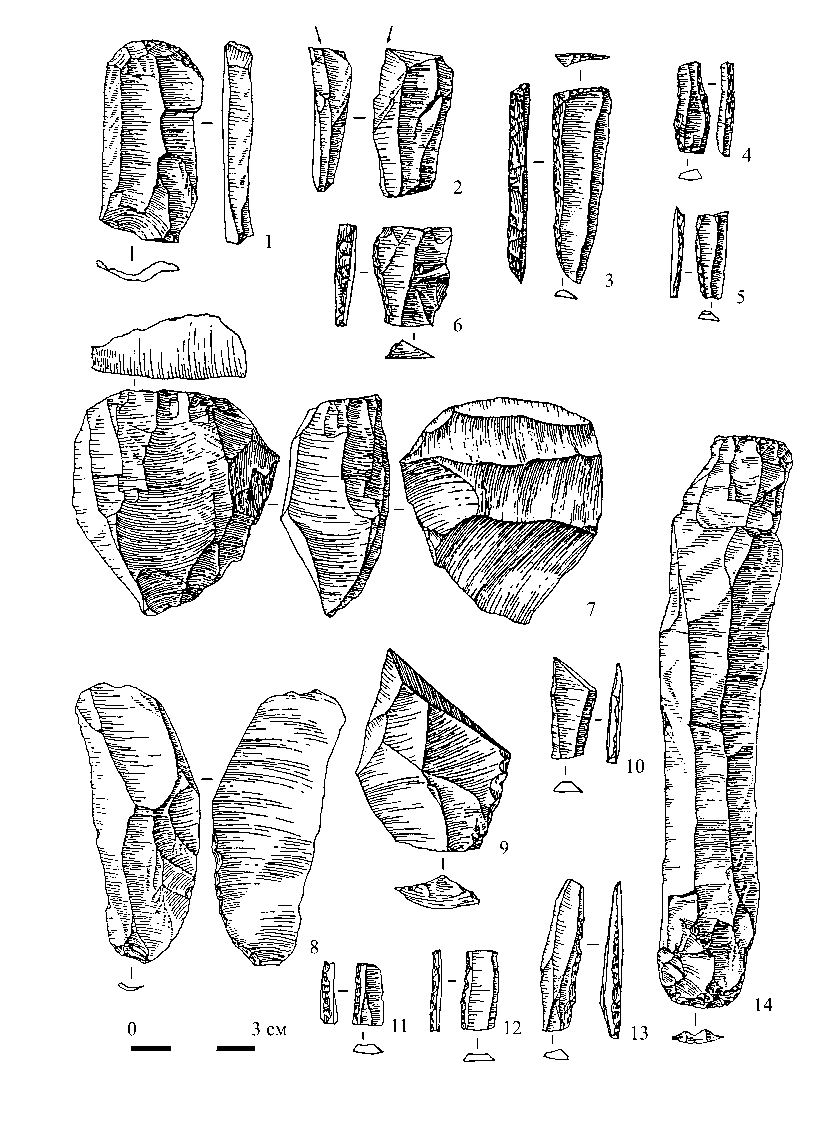

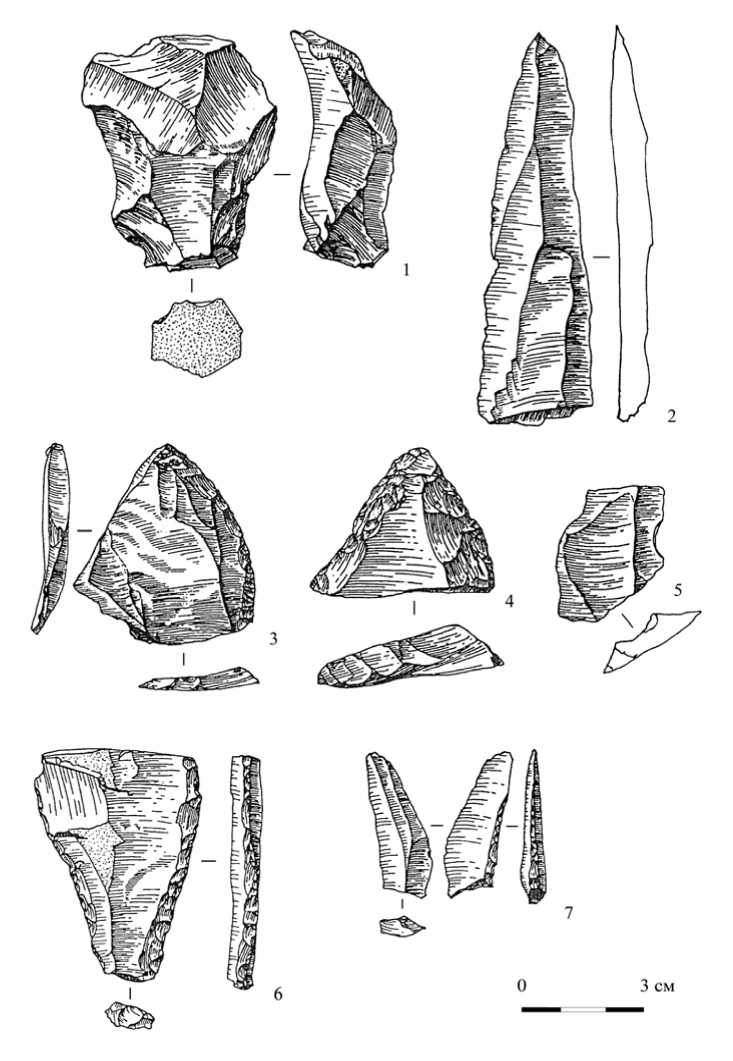

В пределах горизонта 4 обнаружено 3 бесформенных осколка, 16 отщепов, 10 чешуек, 4 пластины, одна из которых целая, достигает 6,5 см в длину, 8 пластинок неправильных очертаний, 2 массивных скола с ядрищ, удаливших значительную площадь поверхности расщепления, реберчатая пластинка и 7 орудий. Судя по лицевому огра-нению продуктов скалывания, в индустрии преобладал параллельный принцип расщепления, основанный на плоскостных и, возможно, торцовых ядрищах. О наличии последних свидетельствует массивный уклонившийся скол с узкой гладкой площадкой и утолщенной дистальной частью (рис. 3, 1 ). Площадки заготовок в основном гладкие, образованные одним негативом. Выделяется ряд широких площадок у крупных отщепов, кромка которых, примыкающая к поверхности расщепления, содержит

Рис. 3. Каменный инвентарь из слоя 4в, горизонта 4 пещеры Искра: 1 - уклонившийся скол; 2 - скребок; 3, 4 - долотовидные (?) орудия; 5-7 - пластинки с притупленным краем; 8 - пластина с ретушью

негативы тщательного фасетирования. Набор орудий разнообразен. Примечателен концевой скребок на широкой пластине со сплошь обработанными, резко расходящимися краями (рис. 3, 2). Эпизодическая краевая ретушь характеризует обломок двугранной пластины (рис. 3, 8). Одно орудие классифицируется как специфическая долотовидная форма изделия, поперечная кромка которого оформлена двусторонними широ-

Рис. 4. Ядрища ( 1–3 ) из слоя 4в, горизонта 3 пещеры Искра

кими уплощающими снятиями (рис. 3, 4 ). К аналогичным образцам относится экземпляр широкой пластины с диагональным обломом, нижняя поверхность которой в районе дистального окончания содержит фасетки широких удлиненных негативов (рис. 3, 3 ). Три предмета представляют собой пластинки с притупленным краем. На одной из них ретушь крутая, на двух других – притупливающая. Высота притупленной части колеблется от половины до всей толщины заготовки, форма продольного края выпуклая. Край, противоположный обработанному, содержит мелкие выщербли-ны (рис. 3, 5–7 ).

Коллекция, горизонта 3 представлена (экз.): ядрищами – 3, отщепами – 6, фрагментами пластин – 2, фрагментами пласти- нок – 4, орудиями – 5. Существующие формы ядрищ принадлежат к одноплощадочным комбинациям. Первый нуклеус с гладкой скошенной площадкой обладает рабочей плоскостью, занимающей более половины периметра исходной гальки (рис. 4, 1). Второй, судя по всему, сработанный до предела, представляет собой плоское одностороннее ядрище, тыльной стороной которого является галечная корка (рис. 4, 2). Третий, с утраченной дистальной частью иллюстрирует использование двусторонних разновидностей (рис. 4, 3). Индустрия сколов включает овальные отщепы с радиальной огранкой спинки (рис. 5, 1), треугольноасимметричные снятия с несовпадающими осями скалывания и симметрии, естественно заостренные прямопрофильные пластины

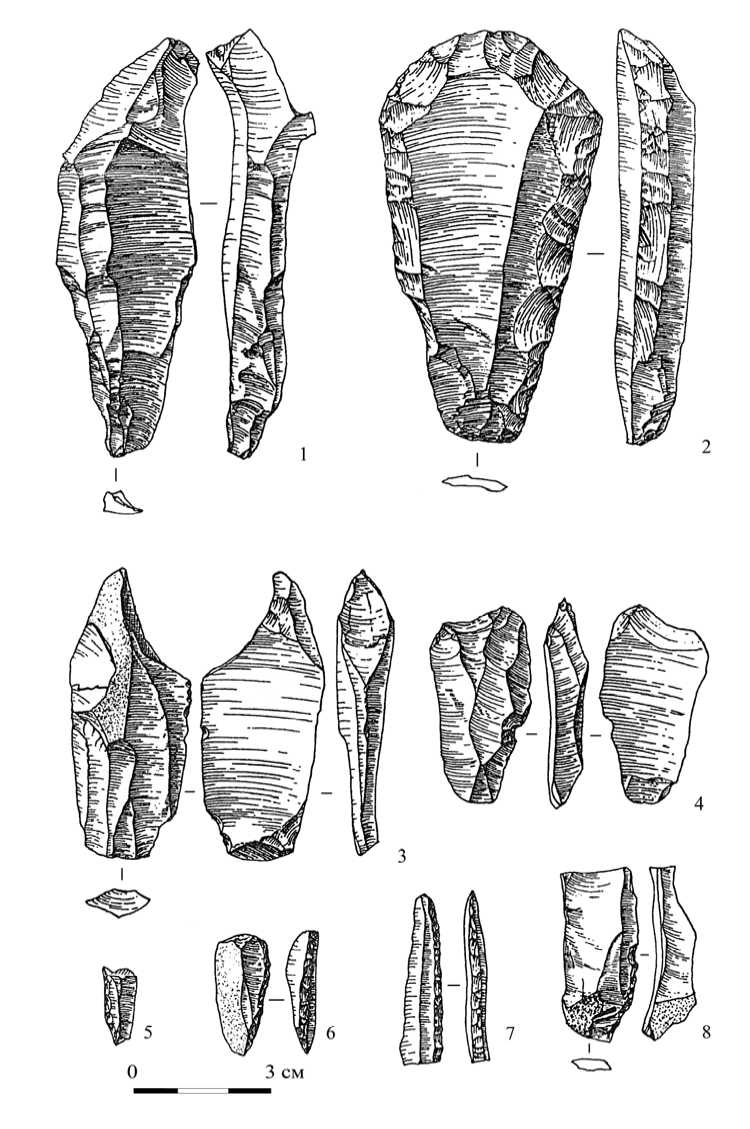

(рис. 5, 2). Три экземпляра орудий принадлежат фрагментированным скреблам. Ретушь на двух скреблах (диагональном слабовыпуклом и двойном выпукло-вогнутом) чешуйчатая краевая (рис. 5, 3, 6), на третьем (конвергентном) - чешуйчато-ступенчатая захватывающая (рис. 5, 4). Одно орудие принадлежит выемчатым изделиям на пластинах, с рабочим элементом, выполненным одним снятием (рис. 5, 5). Пластинки с при тупленным краем представлены образцом асимметричной заготовки, край и конец которой обработаны притупливающей ретушью, расположенной на брюшке. Ретушь продольного края занимает 2/3 его длины (рис. 5, 7).

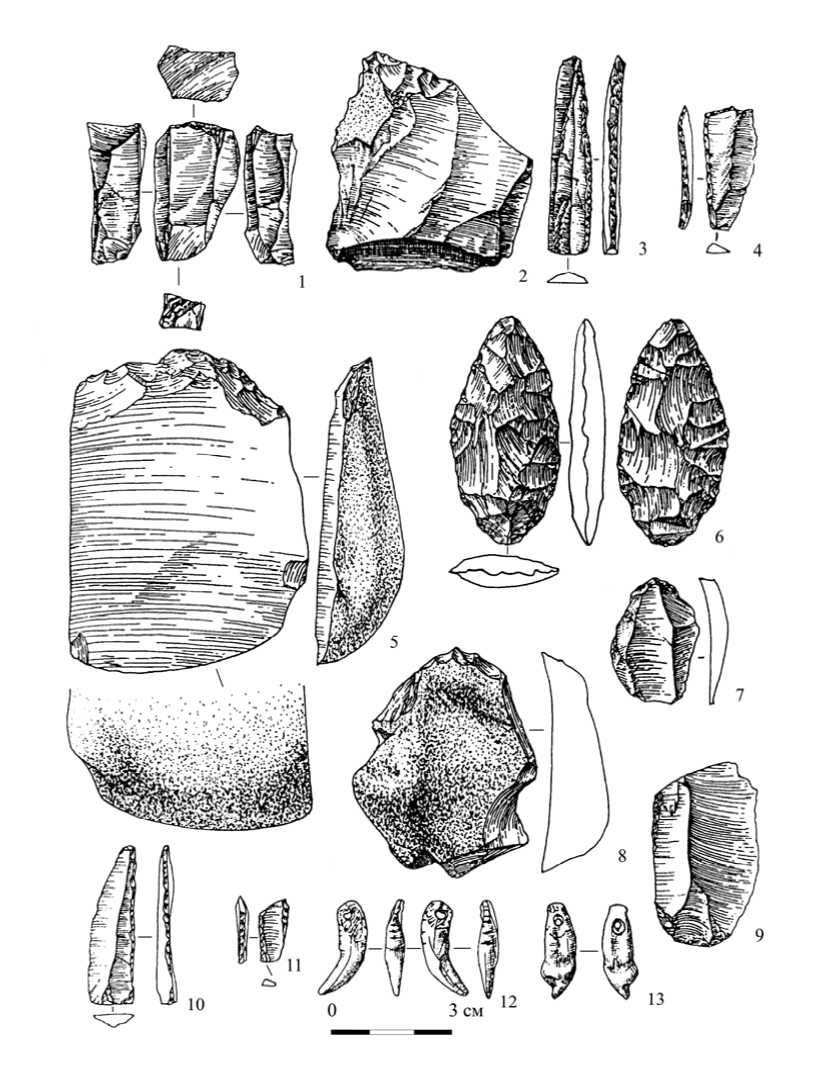

В материалах горизонта 2 встречены изделия из кости и каменные артефакты. Последние включают (экз.): отщепы - 6, чешуйки - 3, бесформенные осколки - 1,

Рис. 5. Каменный инвентарь из слоя 4в, горизонта 3 пещеры Искра: 1 , 2 - сколы; 3 , 4 , 6 -скребла; 5 - выемчатое орудие; 7 - пластинка с притупленным краем

Рис. 6. Каменный ( 1-11 ) и костяной ( 12 , 13 ) инвентарь из слоя 4в, горизонтов 1 ( 1-4 ) и 2 ( 5-13 ) пещеры Искра: 1 - ядрище; 2 - скребло в начальной стадии оформления; 3 , 4 , 10 , 11 - пластинки с притупленным краем; 5 - скребло с брюшковой ретушью; 6 - бифас; 7 , 8 - скребки; 9 - ретушированная пластина; 12 , 13 - костяные подвески

обломки пластин - 3, пластинки неправильных очертаний - 6, орудия - 7. Наиболее тщательно обработанным образцом орудия является листовидный бифас с выпуклым основанием (рис. 6, 6 ). Два орудия принадлежат концевым скребкам (рис. 6, 7 , 8 ).

Один экземпляр орудий принадлежит пластинам с мелкой эпизодической лицевой ретушью, зафиксированной на одном крае (рис. 6, 9). Два экземпляра отнесены к пластинкам с притупленным краем. Один из них характеризуется прямым краем, обрабо- танным крутой мелкой ретушью, и дугообразным противолежащим лезвием со следами использования. Высота притупленной части пластинки – менее половины толщины заготовки (рис. 6, 10). Другой образец орудия, концы которого обломаны, имеет прямой край, отделанный притупливающей ретушью, достигающей толщины пластинки, и противоположный край с фасетками мелкой, эпизодической приостряющей ретуши (рис. 6, 11). Одно изделие можно классифицировать как поперечное скребло с брюшковой ретушью (рис. 6, 5). К костяным изделиям относятся две подвески, одна из которых представляет просверленный клык, другая – предкоренной зуб лисицы (рис. 6, 13). Подвеска из клыка орнаментирована по торцам рядом параллельных насечек, примыкающим к отверстию (рис. 6, 12).

В пределах горизонта 1 обнаружены (экз.): отщепы – 12, чешуйки – 2, осколки – 2, пластины и их части – 10, целые и фрагментированные пластинки – 7, нуклеус, орудия – 3. Единственное ядрище – двуплощадочное, трехстороннее, поверхности расщепления которого расположены под прямым углом друг к другу (рис. 6, 1 ). Максимальный размер отщепов – 8, пластин – 10 см. Огранение сколов в основном достигнуто за счет параллельных предшествующих снятий. Один экземпляр среди от-щепов характеризуется радиальной огранкой спинки. Площадки сколов преимущественно гладкие. В группе орудий присутствует одно скребло в начальной стадии оформления с поперечно-скошенной рабочей кромкой (рис. 6, 2 ) и две пластинки с притупленным краем (рис. 6, 4 ). Выпуклый продольный край одной из них обработан крутой ретушью (рис. 6, 3 ). Высота притупленной части орудия колеблется от половины до всей толщины пластинки. Противоположное дугообразное лезвие содержит следы от интенсивной работы.

Сравнение разнослойных индустрий (слои 5б и 4в), происходящих из пещеры, свидетельствует об их значительном сходстве. Для них характерна техника параллельного скалывания преимущественно удлиненных заготовок с разнообразных площадочных плоских и слабовыпуклых крупных ядрищ. Выделяются мелкие нуклеусы для отделения пластинок неправильных очертаний. Среди орудий присутствуют скребла, концевые скребки, разнообразные сколы с ретушью, анкоши, зубчатые изделия, орудия с подтеской, редкие резцы, листовидные бифасы. Наиболее ярким элементом являются пластины и пластинки с притупленным краем, реже – с притупленным концом.

Подобный состав инвентаря наиболее близок технокомплексам, происходящим из сартанских осадков многослойных карстовых (слои 9, 6, 5 Денисовой, 14б–11а Каминной пещер) и открытых (слои 4–2 Усть-Каракол-1) объектов низко- и среднегорной части Северо-Западного Алтая, представляющих жилые стоянки с полным циклом обработки камня [Природная среда..., 2003; Маркин, 2006]. Техника раскалывания на всех памятниках основана преимущественно на параллельном и призматическом расщеплении горных пород, включая микропла-стинчатые технологии, проявляющиеся в торцовых и клиновидных ядрищах. В качестве заготовок для большинства орудий стоянок низкогорной части региона в основном использовались пластины и пластинки неправильных очертаний. Если для Денисовой пещеры, а также стоянки Усть-Каракол-1 обычна пластинчатая направленность технокомплексов, то для материалов Каминной пещеры удлиненные заготовки менее характерны. Подобную вариабельность можно отнести на счет качества используемого сырья. В орудийных наборах стоянок характерно смешение мустьерских и верхнепалеолитических артефактов. Здесь представлены различные разновидности скребел (продольные одинарные и двойные, диагональные, конвергентные, поперечные), зубчатые орудия, анкоши, редкие остроконечники, галечные артефакты, ножи с обушками, образованные различным способом, шиповидные и клювовидные изделия. Значительные объемы набора орудий формируют ретушированные пластины и отщепы, скребки (боковые, концевые, стрельчатые), резцы (боковые, поперечные, плоские), долотовидные изделия, проколки, редкие бифасы (овальные, листовидные) и орудия с черенком. Для всех индустрий региона, кроме стоянки Усть-Каракол-1, характерен микроинвентарь, в первую очередь в виде пластинок с притупленным краем. В слое 9 Денисовой пещеры обнаружен единственный для палеолита Алтая образец геометрического микролита в виде сегмента. На ряде памятников обнаружены изделия из кости. Так, в Денисовой пещере представлены иглы с ушком, проколки, подвеска из зубов оленя, пластина эмали бивня мамонта с искусственным отверстием, пронизки цилиндрической формы из трубчатых костей птиц, кольца из скорлупы яиц страуса, пластины с рядом симметричных поперечных нарезок. Обработанная кость из пещеры Каминная включает иглы овального и округлого сечения, орудия с уплощенным основанием, образцы украшений из клыков животных.

Выявленные материалы заключительной стадии верхнего палеолита Северо-Западного Алтая свидетельствуют о преемственности и последовательном развитии предшествующих технокомплексов, время существования которых в регионе определяется в интервале 28–21 тыс. л. н. Речь идет о стоянке Ануй II, в 12 горизонтах которой обнаружены плоские, призматические и клиновидные ядрища, разнообразные скребла, скребки, резцы, выразительные серии микроострий, пластинок с притупленным краем и ретушным усечением концов [Природная среда..., 2003]. Подобное обстоятельство свидетельствует, что на значительном отрезке верхнего палеолита СевероЗападного Алтая сохраняется устойчивая культурная традиция древнего социума.

Индустрии заключительной стадии верхнего палеолита Северо-Западного Алтая, несмотря на некоторые отличия, несомненно, обладают значительной схожестью в технологиях расщепления пород и в типологии орудийных наборов с комплексами центральной части горной страны (нижний слой Усть-Семы, 4 слой Усть-Куюма, 6 слой Тыткескеня-3, Каратурук) и северных его предгорий (слои 2, 3 Сросток, Урожайная, нижний слой Маймы, Куюк-5), а также Юго-Восточного (Куяхтенар, Чаганбургазы, Малталу, Торгун, Бигдон) и Северо-Восточного (Ушлеп-1–3, 4, 6, 8, Школьная Гора-1) Алтая. Безусловно, отдельные памятники различаются между собой разновидностями и объемами орудий определенных категорий. Однако эти различия не образуют группировок стоянок с четкими границами. Можно утверждать, что алтайские памятники близки по облику индустрии с синхронными стоянками юга Сибири, представленными в Кузнецкой впадине, на Енисее (афонтовская, кокоревская культуры), Приангарье (Черемушник, Федяево), Забайкалье (Ошурково), Монгольском (ме- стонахождение Алтан-Булак-II и сборы в Сагсайской котловине) Алтае [Маркин, 2005]. Отсюда следует, что Алтай в конце верхнего палеолита являлся частью унифицированной культуры Южной Сибири и прилегающих к ней районов Северо-Западной Монголии.

THE ISKRA CAVE AS THE SITE ILLUSTRATING THE TERMINAL UPPER PALEOLITHIC IN THE NORTHWESTERN ALTAI