Пещера Конмонг - многослойный памятник позднего плейстоцена и раннего голоцена Северного Вьетнама

Автор: Кандыба А.В., Нгуен Кхак Шу, Гладышев С.А., Нгуен За Дой, Чеха А.М., Деревянко А.П.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 4 т.48, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье отражены результаты комплексных исследований пещеры Конмонг на севере Вьетнама, которые проводились российско-вьетнамской экспедицией при участии австралийских специалистов в 2010-2014 гг. Пещера представляет собой многослойный археологический объект, в материалах которого зафиксирована история древнего человека начиная с 42 тыс. л.н. В работе приводится их подробная характеристика. Прослеживаются изменения по слоям в составе артефактов, в использовании сырья и в методах обработки камня. Каменные артефакты, обнаруженные в слоях K - S, относятся к культуре шонви раннего верхнего палеолита. Археологический материал слоя K составляют нуклевидные обломки, сколы и дисковидное скребло (суматралит). Сырьем для изготовления орудий служили кварцитовые гальки. Материалы слоя L возрастом 36 тыс. лет свидетельствуют о существенных изменениях в отборе сырья: помимо кварцита использовался преимущественно андезит, реже - известняк, базальт, а также некоторые осадочные породы. Первичное расщепление производилось без предварительной подготовки нуклеусов. Продуктами расщепления были отщепы крупных и средних размеров. Орудия включают суматралит и скребок. Наиболее богатый археологический материал обнаружен в слоях Q и S, возраст которых определяется в диапазоне 26-21 тыс. лет. Заготовками для раскалывания являлись галечные нуклеусы с неподготовленными ударными площадками. В коллекции представлены плоскостные параллельные, радиальные и бессистемные нуклеусы. Отмечено появление чопперов, продольных и поперечных конвергентных скребел, дисковидных суматралитов. В этих слоях зафиксированы топоры хоабиньского типа и односторонний топор-суматралит. Сделан вывод о том, что материалы пещеры Конмонг фиксируют процесс формирования культуры шонви от момента становления до ее смены культурой хоабинь ок. 25 тыс. л.н. Каменные индустрии слоев K и L соответствуют одному из первых, самых древних, этапов появления современных человеческих популяций в регионе.

Северный вьетнам, пещера конмонг, каменная индустрия шонви, суматралиты, палеоэкология

Короткий адрес: https://sciup.org/145146206

IDR: 145146206 | УДК: 903.32_903.53”631”(597) | DOI: 10.17746/1563-0102.2020.48.4.045-056

Текст научной статьи Пещера Конмонг - многослойный памятник позднего плейстоцена и раннего голоцена Северного Вьетнама

Вьетнам отно сится к уникальным регионам ЮгоВосточной Азии с точки зрения расселения древних популяций людей, эволюции их культуры и развития самого человека. Благодаря географической близости на севере к Южному Китаю в период существования Сундаланда данная территория, вероятно, была одной из транзитных на пути мигрировавших древних гомининов (рис. 1). В пользу этого предположения свидетельствуют раннепалеолитические стоянки с би-фасиальной индустрией, расположенные в центральной части страны. В пров. Залай в районе г. Анкхе совместной российско-вьетнамской археологической экспедицией были открыты более 20 раннепалеолитических стоянок с галечно-отщепной индустрией и бифасиально обработанными орудиями типа ручных рубил, которые относятся к индустриальному комплексу анкхе [Деревянко и др., 2018]. В число этих объектов входят стоянки Роктынг 1 и Года, для

которых по тектитам, залегавшим в культуросодержащем слое вместе с бифасами и галечными орудиями, 40К/38Ar-методом были установлены даты: 806 ± 22 и 782 ± 20 тыс. л.н. Они позволяют сделать вывод о том, что открытая во Вьетнаме раннепалеолитическая культура анкхе существовала одновременно с индустрией, обнаруженной в котловине Байсэ на юге Китая [Се Гуанмао, Ли Цян, Хуан Цишань, 2003].

Более поздние палеолитические стоянки на территории Вьетнама относятся к началу среднего плейстоцена [Davidson, Noble, 1992; Kahlke, 1965, 1973; Kahlke, Nguyen Van Nghia, 1965; Ciochon, Olsen, 1986; Olsen, Ciochon, 1990; Nguyễn Khắc Sử, 2007]. На границе с Китаем в пров. Лангшон в пещерах Тхамкхуен и Тхамхай были обнаружены десять зубов, принадлежащих H. erectus , а также остатки зубов вымерших человекообразных обезьян. Находившиеся вместе с ними фаунистические о статки представляют преимущественно вымершие роды: Ailuropoda , Stegodon , Pongo и др. Возраст этих местонахождений 475 ± ± 125 тыс. лет [Marwick, 2009].

На территории Северного Вьетнама в позднеплейстоценовых отложениях обнаружены артефакты, которые были отнесены к палеолитическим индустриям – нгуом, шонви, хоабинь, существовавшим 40–10 тыс. л.н. Их основные технико-типологические характеристики соответствуют ранним этапам палеолита Вьетнама, что свидетельствует о неразрывности преемственной связи между палеолитическими традициями на протяжении всего плейстоцена. Наиболее представительной по времени существования и территориальному охвату является каменная индустрия шонви. Одним из ключевых объектов, содержащих материалы, которые помогают составить представление о ее происхождении, является пещера Конмонг. Цель исследования – представить развернутую характеристику, периодизацию и хронологию материалов пещеры Конмонг.

История изучения пещеры Конмонг

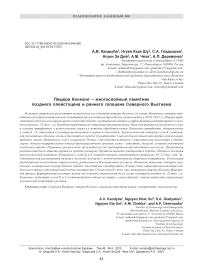

Пещера Конмонг (20°40’860’’ с.ш. 105°65’164’’ в.д.) находится в северной части Вьетнама в пров. Тхань-хоа на территории национального парка Кукфыонг (рис. 2). Объект общей площадью 230 м² был открыт в 1974 г. и исследовался вьетнамскими археологами в 1975–1976 и 2008 гг. [Nguyễn Khắc Sử, 2009].

Пещера расположена на высоте 147 м над ур.м. и 32 м над уровнем долины безымянного сезонного водотока, впадающего в ручей Тханьен, который соединяется с р. Бай. Она находится в известняковом массиве – конце горной цепи, протянувшейся вдоль р. Су примерно в 100 км к западу-юго-западу от Ханоя. Пещера бочковидной формы имеет два соединяющихся входа: западный шириной 5,2 м и высотой 6 м; юго-восточный 5,2 и 6,2 м соответственно.

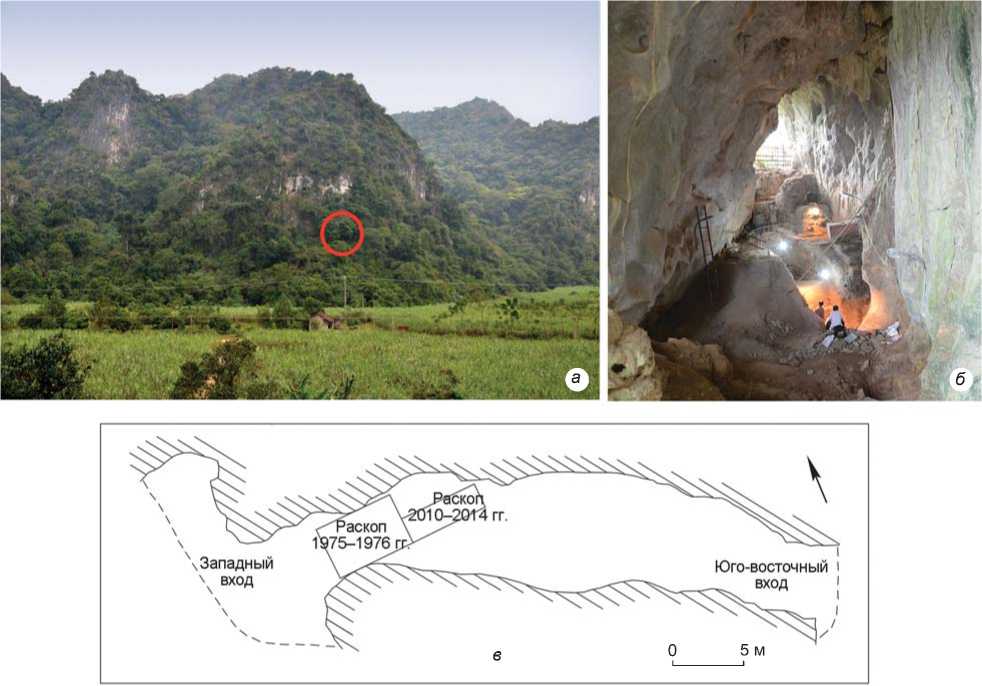

В пещере Конмонг вьетнамскими исследователями первоначально были выделены три культурно-хронологических подразделения – шонви, хоабинь, бакшон (рис. 3) [Nguyễn Khắc Sử, 1977]. Самые ранние отложения с материалами культуры шонви залегают начиная с глубины ок. 3 м от дневной поверхности, их мощность в среднем до 0,5 м. Слои темно-коричневого цвета, в них встречаются целые раковины улиток, в основном видов Cyclophorus fulguratus, Camaena vayssierei и Hybocystis srossei. Коллекция артефактов включает чопперы, обломки галек, ретушированные отщепы, а также кости животных со следами обработки. Каменные орудия, относящиеся к культуре шон-ви, датируются позднепалеолитическим временем (17–14 тыс. л.н.). В 2008 г. в пещере были найдены захоронения мужчины 25–30 лет и женщины 40–50 лет. Рост мужчины 1,75 м, женщины – 1,61 м, оба индивида отнесены к австрало-меланезийскому фенотипу [Nguyễn Khắc Sử, 2009].

Отложения второго культурного подразделения мощностью в среднем 1,2 м черновато-коричневого цвета, насыщены сломанными раковинами главным образом рода Cyclophorus . В них имеются также остатки моллюсков Antimelania swinhoei , Antimelania siamensis , Antimelania costula , Lanceolaria laevis , Lanceolaria gray , Lanceolaria frustorferi , Oxynaria diespiter , Oxynaia sp. и Sinohyriopsis cumingii . Видовой состав разнообразный – включает обитателей ручьев, горных рек, морей. В отложениях обнаружено

Рис. 2. Пещера Конмонг.

а – общий вид на скальный массив с обозначением расположения пещеры; б – западный вход в пещеру;

в – план-схема пещеры.

Рис. 3. Стратиграфия отложений с хронологическими определениями в пещере Конмонг по результатам археологических работ 1975–1976 гг. (по: [Nguyễn Khắc Sử, 2009]).

захоронение мужчины 50–60 лет австрало-негроидного фенотипа. В погребении выявлены кусочки охры, каменные орудия и раковины устриц. Индивид был погребен на боку с подогнутыми ногами. Во втором культурном подразделении в отличие от предыдущего находились суматралиты миндалевидной и дисковидной формы, короткие и длинные топоры, костяные острия и скребла из раковин. Эти артефакты характерны для культуры хоабинь рубежа плейстоцена – голоцена (14–9 тыс. л.н.) [Ibid.].

Отложения третьго культурного подразделения мощностью в среднем 1,2 м образованы известняковой глиной различных цветов – от коричневого в нижних уровнях до желтого в верхнем. В них найдены многочисленные целые и сломанные раковины моллюсков преимущественно родов Cyclophorus и Antimelani . Обнаружены три человеческих захоронения. Границы погребений неясные, ко сти очень плохой сохранности, что не позволяет сделать вывод о первоначальном положении умерших. Во всех захоронениях находились красная охра, каменные орудия и скребла из раковин устриц. В данных отложениях в отличие от предыдущих встречаются каменные топоры с заточенным полированным лезвием, заточенные костяные острия, ножи для резки раковин устриц и керамика. Археологический материал отно сится к культурному периоду бакшон (9–7 тыс. л.н.) [Ibid.].

В отложениях каждого культурного подразделения выявлены очаги. Количество очагов снизу вверх по стратиграфической колонке возрастало, но при этом уменьшался их размер, зона распространения сдвигалась в сторону входа.

В публикациях вьетнамских исследователей остеологический материал представлен, к сожалению, без разделения по культурно-хронологическим эпохам. Указано, что фаунистический комплекс образуют останки животных, характерных для тропического муссонного климата: Rhinoceros , Cervus sp., Rusa unicolor Kerr, Muintiacus muntjak Zimmermann, Bоvidae, Capricornis sumatraensis Bechstein, Macaca mulatta Zimmermann, Sciuridae gen. et sp. Indet., Cannidae gen. et sp. Indet., Aretoryx collaris F. Cuvius, Sus scrofa L., Pradoxurus hermaphroditus Pallas, Anser. Lophuru sp. и Rattus sp. Кости в большинстве случаев сломанные, некоторые сильно обожженые.

Результаты исследований памятника в 2010–2014 годах

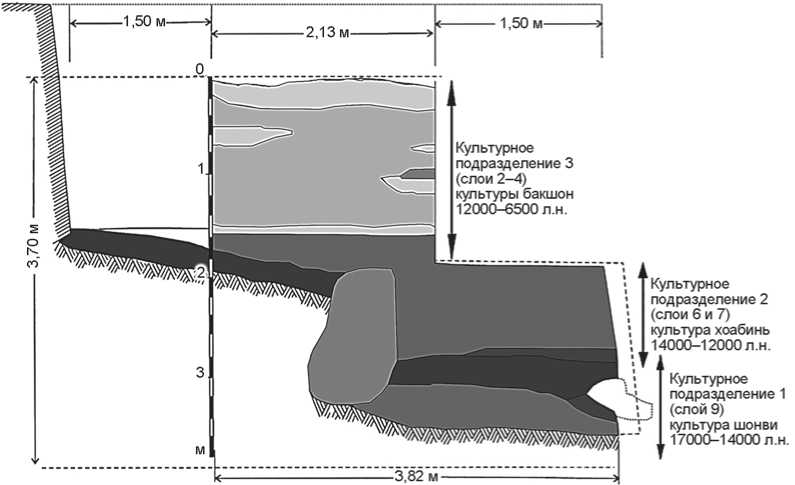

В 2010–2014 гг. исследования пещеры были продолжены российско-вьетнамской экспедицией. В западной входовой части объекта был заложен раскоп площадью 14 м². Общая мощность вскрытых отложений составила 5,5–6,0 м. Особенностью осадков является их рыхлая, местами кальцинированная структура. Отложения представляют собой красно-коричневую, местами беловатую пылеватую супесь, которая была разделена на 21 литологический слой. Известняковый обломочник крупных размеров зафиксирован в верхней части отложений; его концентра- ция уменьшается вниз по слою. Непосредственно на контакте рыхлых отложений и скального основания окрас седимента меняется на серо-желтый. В ходе совместных российско-вьетнамских исследований обнаружены 455 каменных и костяных артефактов, неравномерно распространенных по всей толще осадков. Впервые были проведены радиоуглеродное и OSL- датирование вскрытых рыхлых отложений, а также микроморфологическое изучение отдельных участков стратиграфической толщи, что позволило определить хронологические рамки осадконакопления в раскопе 2010–2014 гг. (рис. 4) [MacAdams et al., 2019]. Полученная специалистами Университета Вуллонгонг (Австралия) под руководством Р. Робертса серия дат,

Рис. 4. Стратиграфия отложений с хронологическими определениями в пещере Конмонг по результатам археологических работ в 2010–2014 гг. (по: [McAdams et al., 2019]).

а – колонка отбора образцов; б – места отбора образцов для микроморфологии; в – обозначение литологического подразделения; г – OSL-дата; д – калиброванный возраст.

которая охватывает диапазон от 70 до 20 тыс. л.н., и результаты микроморфологического анализа отложений стали основой для реконструкции эволюции природно-климатических изменений на указанном отрезке времени.

Предположение об активном освоении пещеры Конмонг древним человеком в период позднего плейстоцена подтверждается результатами анализа остеологических остатков (668 образцов) [Деревянко, Кандыба, Чеха, 2019; Деревянко и др., 2014]. Ко стные материалы встречались в толще слоев V – H, в нижних слоях они не сохранились. По мере увеличения глубины раскопа степень сохранности остатков фауны снижалась, костный материал был сильно раздроблен, что значительно затрудняло определение вида животного; значительную долю составляли неопределимые кости. Остеологические остатки из слоев L – H в результате минерализации, которая приводила к разложению коллагена, оказались непригодными для радиоуглеродного датирования [McAdams et al., 2019].

В слоях V, U и T вместе с остатками крупных копытных, хищных и приматов ( Elephas maximus , Rhinoceros sp., Ursus thibetanus , Rusa sp., Muntiacus sp., Bos sp., Sus sp., Hystrix sp., Macaca sp.) обнаружены разрозненные кости человека (14 ед.). Среди фаунистических материалов более половины – кости парнокопытных (олени и кабаны). Фрагментов более мелких животных значительно меньше, чем в нижележащих слоях; представлены в основном летучие мыши.

В материалах из слоя S выявлено 144 кости. Главным отличием данного слоя от верхних является до-

минирование в фаунистической коллекции остатков мелких млекопитающих (30 %), птиц (32 %) и черепах (14 %). Были найдены два фрагмента костей человека. Две кости животных имеют следы обработки человеком. Наибольший интерес вызывает метаподия оленя среднего размера, из которой была выточена проколка. Несколько фрагментов костей, в т.ч. кусок бивня слона, несут следы воздействия огня.

Коллекция каменных артефактов слоя S включает 253 изделия. Индустрия сколов насчитывает 243 экз., из них 183 отщепа в основном средних и мелких размеров. Огранка дорсала отщепов преимущественно параллельная однонаправленная и естественная представлена в равных пропорциях. В коллекции имеется два пластинчатых отщепа. Определимая огранка дор-сала на обоих предметах параллельная однонаправленная. Определимые остаточные ударные площадки практически у всех отщепов естественные. Остальные 60 предметов в индустрии сколов – обломки, в основном средние и мелкие.

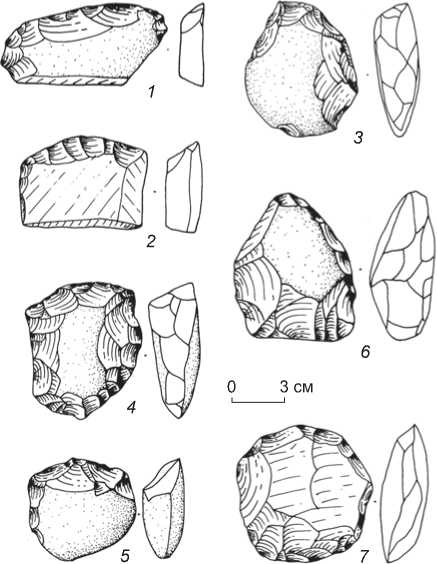

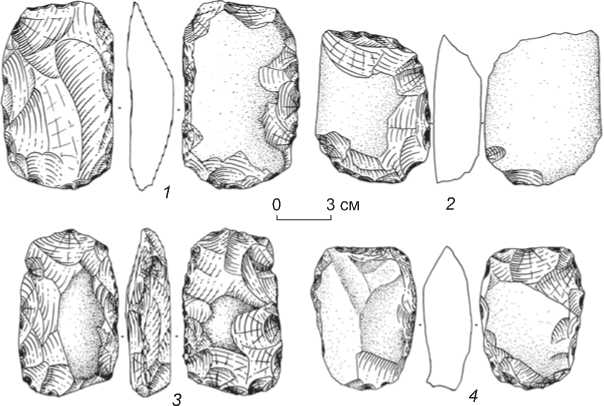

В орудийный набор входят девять изделий из камня, в т.ч. семь скребел. Самая многочисленная группа поперечных выпуклых скребел включает пять изделий (рис. 5, 1, 2, 5 ). Три орудия изготовлены из плоских галек, два – из крупных плоских обломков. Рабочий край создавался при помощи оббивки и подправлялся путем нанесения постоянной чешуйчатой полукрутой средне- и мелкофасеточной ретуши. Два конвергентных выпуклых скребла выполнены на крупных плоских гальках путем оббивки и оформлены постоянной чешуйчатой полукрутой ретушью (рис. 5, 3, 6 ). Основой для двух дисковидных скребел (суматралиты) являлись гальки (рис. 5, 4, 7 ). Рабочее лезвие оформлялось по периметру путем нанесения постоянной, в одном случае краевой, в другом – покрывающей, чешуйчатой полукрутой среднефасеточной ретуши. Имеются два отщепа с ретушью.

В слое R каменный инвентарь не обнаружен. Фаунистическая коллекция небольшая – 61 ед., из них половина – кости птиц. Одна треть костей относится к парнокопытным.

В слое Q количество фаунистических остатков резко возрастает – 260 ед. Среди них преобладают кости копытных – 71 %, из них 2/3 принадлежат оленям. Обнаружен фрагмент рога носорога со следами порезов.

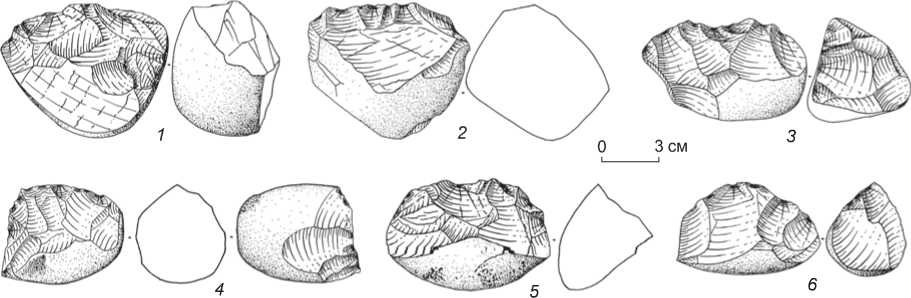

Коллекция каменных артефактов слоя Q включает 74 изделия. Первичное расщепление представлено 14 нуклеусами и 6 нуклевидными обломками. В коллекции также имеются колотая галька и отбойник. Нуклеусов параллельного принципа расщепления

Рис. 5. Каменные скребла из слоя S в пещере Конмонг.

1 , 2 , 5 – поперечные выпуклые; 3 , 6 – конвергентные выпуклые;

4 , 7 – дисковидные (суматралиты).

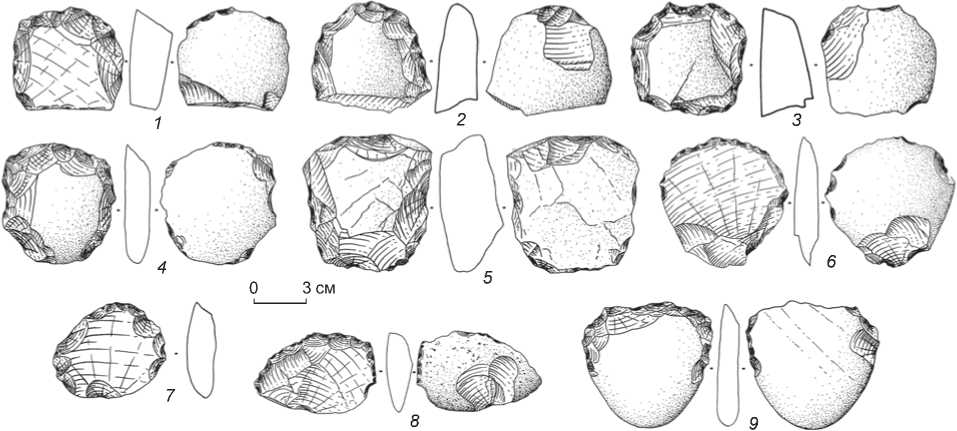

Рис. 6. Нуклеусы параллельного принципа расщепления из слоя Q в пещере Конмонг.

Рис. 7. Ядрища из слоя Q в пещере Конмонг.

1 – параллельного принципа расщепления; 2–4 – радиальные; 5 , 6 – радиальные двусторонние.

7 экз. (рис. 6; 7, 1 ). Скалывание производилось поперек длинной оси заготовки, в качестве которой выступала плоская массивная крупная галька, с неподготовленных, сохраняющих естественную поверхность ударных площадок. На фронтах скалывания – негативы сколов крупных и средних размеров. Радиальных ядрищ 5 экз. (рис. 7, 2–4 ). Расщепление производилось по периметру крупных галек без предварительной подготовки. В некоторых случаях использовалось двустороннее скалывание (рис. 7, 5, 6 ). Нуклеусов бессистемного принципа расщепления 2 экз. Это кубовидные ядрища с разнонаправленными негативами сколов на поверхности.

Индустрию сколов представляют девять изделий: семь крупных отщепов с естественной остаточной огранкой дорсала и два обломка.

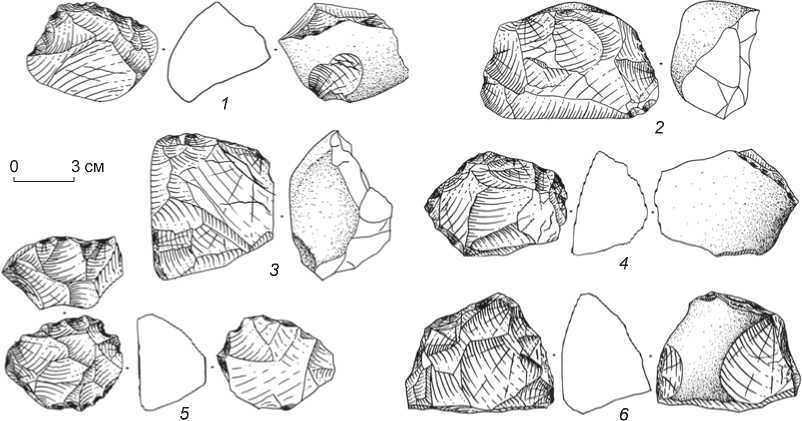

Орудийный набор составляют 43 предмета, в т.ч.

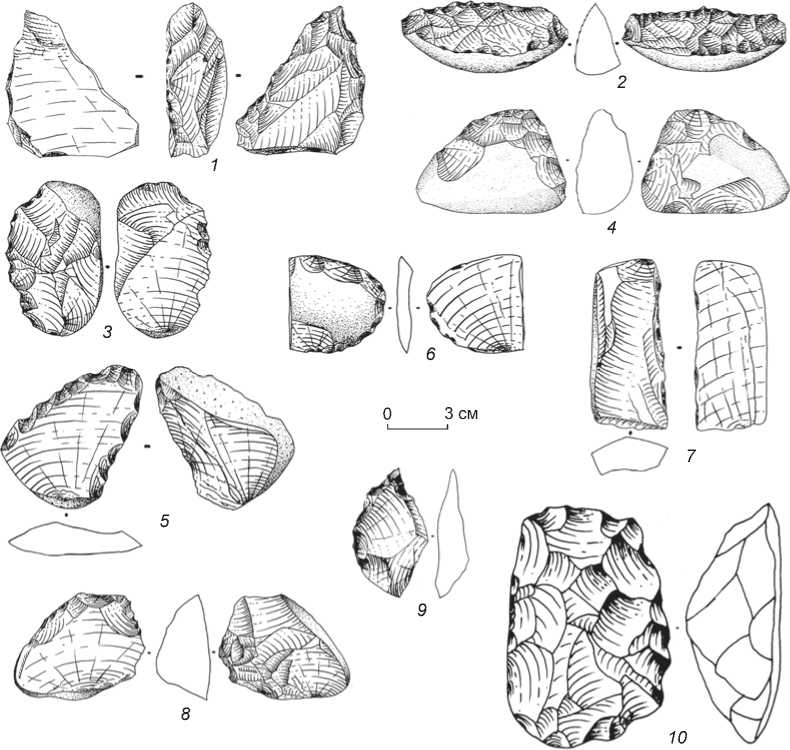

10 чопперов (рис. 8). Для создания орудий данного типа использовались крупные массивные галь- ки, большей частью овальной формы. У всех орудий можно отметить почти прямой угол рабочего лезвия, которое оформлялось первоначально оббивкой и подправлялось чешуйчатой крупно- и среднефасеточной ретушью. Два чоппинга изготовлены из продолговатых массивных галек, одна из которых фрагментирована. Рабочее лезвие в обоих случаях оформлено би-фасиальной оббивкой и одном случае подправлено эпизодической чешуйчатой ретушью.

В коллекции имеется пять топоров хоабиньско-го типа (рис. 9, 1, 3 ). Изделия прямоугольной формы, плоско-выпуклые в сечении. Бóльшая часть поверхности двух топоров покрыта негативами сколов оформления, края дополнительно подправлены серией мелких сколов. У третьего предмета рабочий край оформлен только бифасиальными мелкими сколами (рис. 9, 4 ). К этой же группе орудий относится, по-видимому, недооформленный топор (рис. 9, 2 ). На плоской овальной гальке на 3/4 периметра оформ-

Рис. 8. Чопперы из слоя Q в пещере Конмонг.

Рис. 9. Топоры хоабиньского типа из слоя Q в пещере Конмонг.

из них фрагментировано (рис. 11, 6 ). По оформлению они близки к суматра-литам, но выполнены преимущественно на крупных первичных сколах, одно изделие – на плоской гальке. Вторичная обработка заключалась в нанесении постоянной чешуйчатой полукрутой ретуши с фасетками среднего размера. Два конвергентных выпуклых скребла выполнены на крупных отщепах: постоянной чешуйчатой полукрутой ретушью отделана вентральная плоскость заготовки (рис. 11 , 8 ). Конвергентное прямо е скребло создано на массивном отщепе (рис. 11, 1 ). Рабочее лезвие оформлено постоянной сильномоди-фицирующей вертикальной чешуйчатой ретушью с фасетками среднего размера. Продольное прямо е скребло изготовлено на отщепе пластинчатых очертаний, один из краев оформлен постоянной чешуйчатой полукрутой ретушью (рис. 11, 7 ). Продольное выпуклое скребло с вентральной подтеской выполнено на крупном отщепе. Рабочее лезвие создано эпизодической чешуйчатой полукрутой ретушью (рис. 11, 3 ). Угловатое скребло оформлено на крупном вторичном сколе (рис. 11, 5 ). Постоянная чешуйчатая крупнофасеточная полукрутая ретушь нанесена на вентральную плоскость заготовки. Заготовкой для бифасиального скребла служила галька овальной формы (рис. 11, 2 ). Прямой рабочий край подготовлен первоначально снятием серии многочисленных мелких сколов и подправлен постоянной чешуйчатой ретушью.

В коллекции имеются выемчатое изделие, созданное на крупном отщепе, нож с обушком, изготовленный на от-щепе средней величины, а также четыре крупных скола с ретушью и два пе- лен рабочий край путем нанесения постоянной полукрутой чешуйчатой крупнофасеточной ретуши.

В коллекцию входят 18 скребел. Среди них шесть дисковидных (суматралиты) (рис. 10, 3, 4, 5), три из которых фрагментированы (рис. 10, 1, 2). Сырьем для их изготовления служили плоские крупные гальки. Круглая форма изделию придавалась путем нанесения постоянной крутой чешуйчатой крупнофасеточной ретуши. У большинства изделий на оборотной стороне сохранена естественная поверхность. Поперечных выпуклых скребел 4 экз. (рис. 10, 6–9), одно ста-терочника.

Один предмет можно трактовать как заготовку двусторонне обработанного орудия (рис. 11, 4 ). У изделия треугольной формы край с обеих сторон частично оформлен серией мелких снятий.

В слое P найдены 74 кости, из которых 40 принадлежали копытным – оленям и кабанам, но не обнаружены каменные артефакты.

Слой О является последним литологическим подразделением, из которого были извлечены остеологические материалы – 47 ед. Из них десять костей не удало сь определить ввиду сильной раздроблен-

Рис. 10. Скребла из слоя Q в пещере Конмонг. 1–5 – дисковидные (суматралиты); 6–9 – поперечные выпуклые.

Рис. 11. Каменные артефакты из слоев Q и L в пещере Конмонг.

1 – конвергентное прямое скребло; 2 – бифасиальное скребло; 3 – продольное выпуклое скребло; 4 – заготовка двусторонне обработанного орудия; 5 – угловатое скребло; 6 – поперечное выпуклое скребло; 7 – продольное прямое скребло; 8 – конвергентное выпуклое скребло, 9 – зубчатый скребок; 10 – суматралит.

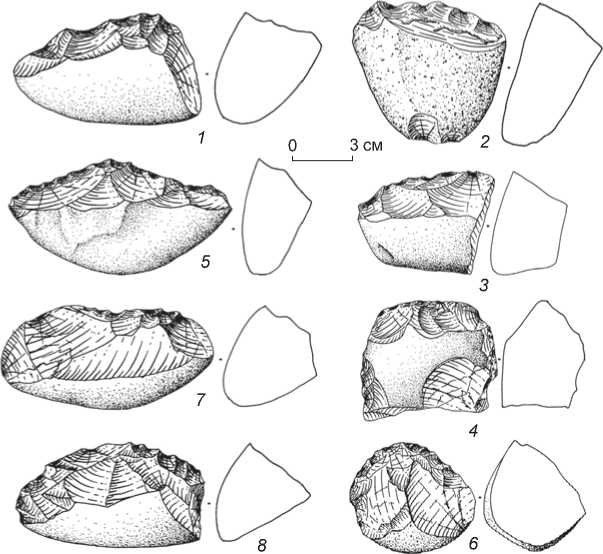

Рис. 12. Нуклеус параллельного принципа расщепления ( 1 ) и отщеп ( 2 ) из слоя L в пещере Конмонг.

но сти. Более половины остеологических остатков принадлежит копытным. В коллекции имеется метатарзальная кость замбара ( Rusa sp.) со следами искусственных порезов.

Коллекция каменных артефактов слоя O включает 42 изделие, в т.ч. 1 гальку. Индустрия сколов насчитывает 41 экз., из них 29 целых отщепов, в основном крупных и средних размеров. Огранка дорсала от-щепов преимущественно параллельная однонаправленная и параллельная бинаправленная. Остаточные ударные площадки, как правило, сохраняют естественную поверхность. Остальные предметы являются обломками средних размеров.

В слое М не обнаружено археологического материала.

Коллекцию каменных артефактов слоя L составляют 20 изделий. Первичное расщепление представлено нуклеусом, крупным нуклевидным обломком и колотой галькой. Галечный нуклеус простого параллельного принципа расщепления относится к начальной стадии утилизации (рис. 12, 1 ). Скалывание производилось с неподготовленной естественной поверхности поперек длинной оси заготовки.

Индустрия сколов насчитывает 18 экз., из них 14 отщепов в о сновном крупные и укороченные (рис. 12, 2 ). Огранка дорсала отщепов преимущественно параллельная однонаправленная. Практически все остаточные ударные площадки естественные. Имеется четыре обломка.

Орудийный набор составляют три предмета. Су-матралит создан на гальке, по форме близкой к четырехугольной (см. рис. 11, 10). Интенсивное оформление одной плоскости заготовки сводилось к тщательной оббивке и подправке края мелкими снятиями. Зубчатый скребок выполнен на обломке отщепа с помощью зубчатой ретуши. Проколка оформлена на отщепе (см. рис. 11, 9). Ее острие создано с учетом естественного выступа заготовки путем снятия нескольких фасеток.

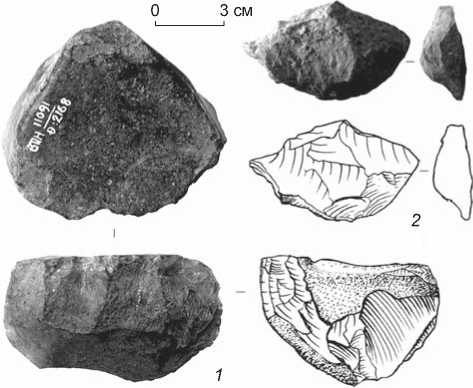

Коллекция каменных артефактов слоя K включает шесть изделий. Процесс первичного расщепления представлен двумя нуклевидными обломками кварца подтреугольной формы со следами снятий.

Индустрия сколов включает два изделия: отщеп средних размеров с гладкой ударной площадкой и параллельной однонаправленной огранкой дорса-ла, а также обломок средней величины.

Орудийный набор составляют два предмета. Дисковидное скребло (суматралит) создано на кварцитовой гальке; круглая форма придана путем нанесения по стоянной крутой чешуйчатой крупнофасеточной ретуши. На оборотной стороне сохранена естественная корка. Концевой скребок изготовлен на крупном обломке кварца треугольной формы. На нем имеется краевая чешуйчатая полукрутая ретушь.

Заключение

Исследования, проводившиеся в пещере Конмонг в 2010–2014 гг., позволили установить особенности ее освоения древним человеком. На начальных этапах осадконакопления рыхлых отложений (слои А – Е) в условиях влажного климата полость населяли летучие мыши [McAdams et al., 2019]. В ходе раскопок в слоях А – Е не было обнаружено каменных изделий. Можно предположить, что в период, соответствующий формированию этих отложений (74–51 тыс. л.н.), пещеру Конмонг не посещали популяции древних людей. Слой G – первый, в котором были найдены остатки пепла – косвенные доказательства появления в этом укрытии древнего человека; иные свидетельства его деятельности отсутствуют.

Начало заселения пещеры человеком фиксируется по материалам из отложений слоя K, формирование которых происходило ок. 42 тыс. л.н. Сырьем для расщепления служили кварцитовые гальки. Коллекция каменного инвентаря малочисленна, состоит из нуклевидных обломков и отходов раскалывания камня. Важно, что в нее входит такое орудие, как дисковидное скребло (суматралит), характерное для более поздних эпох.

Материалы слоя L, возраст которого 36 тыс. лет, также немногочисленны, но отражают существенные изменения в отборе сырья. Помимо кварцита использовался чаще андезит, чуть реже – известняк, базальт, а также некоторые осадочные породы. Необходимо отметить, что все используемые древним человеком отдельно сти сырья происходили из аллювиальных отложений, о чем свидетельствуют сохранившиеся на многих артефактах участки естественной галечной корки. Первичное расщепление производилось без предварительной подготовки нуклеусов. Продуктами расщепления были отщепы крупных и средних размеров. В орудийном наборе имеются орудия таких типов, как суматралит и костяная проколка.

Материалы из слоя О, содержащие только отходы производства (отщепы, обломки, колотая галька), свидетельствуют о сохранении в целом стратегии использования разнообразного сырья при резком снижении в нем доли кварцита. Впервые обнаруженные на памятнике в слоях O и P расколотые кости копытных (олени и кабаны) позволяют сделать вывод об устойчивой специализации обитателей пещеры на охоте на крупную дичь.

Слои Q и S, возраст которых определяется в диапазоне 26–21 тыс. лет, – самые богатые археологическими материалами. В этих слоях наиболее ярко проявились черты, получившие отражение в предыдущих археологических слоях K, L и O. Основу сырьевой базы составляет андезит, гораздо меньше используются базальт, известняк и кварцит. Заготовками для раскалывания были галечные нуклеусы. Расщепление производилось без предварительного оформления ударных площадок; это подтверждается тем, что у преобладающего количества отщепов имеется естественная поверхность. В коллекции наряду с ядрищами плоскостного параллельного скалывания представлены радиальные и бессистемные нуклеусы. Орудийный набор становится более разнообразным. Появляются такие галечные орудия, как чопперы. Фиксируется больше типов скребел: кроме дисковидных (суматралиты) имеются конвергентные, продольные и поперечные. Необходимо отметить наличие в коллекции топоров хоабиньского (бифаси-ально обработанные) типа и унифасиального топора (суматралит). Обнаруженные в отложениях костяная проколка и два песта-терочника маркируют начало интенсивного освоения человеком пещеры и постоянного в ней обитания. Люди, с которыми связаны находки из слоя Q, судя по многочисленным костным остаткам, активно охотились на оленей. Это, скорее всего, привело к исчезновению животных в окрестностях пещеры и вынудило ее обитателей в период накопления слоя S питаться птицами, черепахами и мелкими млекопитающими, в т.ч. грызунами. Среди находок из слоев Q и S обращает на себя внимание полупере-варенная кость, очень напоминающая костные остатки, которые отрыгивают гиены. В современной фауне Индокитая гиен нет, но в позднеплейстоценовых отложениях Южного Китая отмечены останки гиены из рода Crocuta. Несколько костей оленей со следами воздействия огня были расколоты человеком, вероятно, с целью извлечения костного мозга. В целом выявленные фаунистические остатки соответствуют фауне конца плейстоцена Индокитая. Изученный этап освоения пещеры Конмонг вписывается в разработанную ранее культурно-хронологическую последовательность памятника; его материалы существенно дополняют позднеплейстоценовую историю региона.

Останцы, на которых расположены стоянки Вьюн-шау и Мазе (пров. Виньфук) с материалами, относящимися к индустрии шонви, почти полностью покрыты галькой аллювиального происхождения и представляют собой размытые участки третьей надпойменной нижнесреднечетвертичной террасы [Нгуен Кхан Ши, 1982]. В ханойской депрессии эти останцы по возрасту занимают промежуточное положение между нижнесреднечетвертичной террасой высотой 25–35 м и верхнечетвертичной террасой высотой 5–8 м. На этом основании возраст поверхности останцев можно датировать периодом QIII и отнести стоянки предположительно к финалу плейстоцена.

Результаты проведенного исследования подтверждают выводы вьетнамских археологов [Ha Van Tan, 1971, 1997; Ha Van Tan et al., 1999] о культуре шонви как позднеплейстоценовом явлении, которое непосредственно предшествовало хоабиньскому технокомплексу. Материалы пещеры Конмонг позволяют проследить есте ственную историю Северного Вьетнама на протяжении последних 70 тыс. лет, а также зафиксировать один из первых, самых древних, этапов появления современных человеческих популяций в регионе.

Исследование выполнено за счет гранта РФФИ (проект № 18-59-92001 ВАОН_а).

Список литературы Пещера Конмонг - многослойный памятник позднего плейстоцена и раннего голоцена Северного Вьетнама

- Деревянко А.П., Кандыба А.В., Чеха А.М. Палеоэкология пещеры Конмонг (Северный Вьетнам) // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. – 2019. – Т. 18. – Вып. 5: Археология и этнография. – С. 64–68.

- Деревянко А.П., Кандыба А.В., Нгуен Кхак Шу, Гладышев С.А., Нгуен За Дой, Лебедев В.А., Чеха А.М., Рыбалко А.Г., Харевич В.М., Цыбанков А.А. Открытие бифасиальной индустрии во Вьетнаме // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2018. – Т. 46, № 3. – С. 3–21.

- Деревянко А.П., Нгуен Кхак Шу, Тихонов А.Н., Цыбанков А.А., Кандыба А.В., Нгуен За Дой, Чеха А.М. Палеоэкология пещеры Конмонг (по результатам фаунистических исследований) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2014. – Т. ХX. – С. 36–38.

- Нгуен Кхак Ши. Культура шонви и ее место в каменном веке Юго-Восточной Азии // СА. – 1982. – № 3. – С. 5–13.

- Се Гуанмао, Ли Цян, Хуан Цишань. Байсэ цзюшици (Палеолитическая индустрия Байсэ). – Пекин: Вэньу, 2003. –180 с. (на кит. яз.).

- Ciochon R.L., Olsen J.W. Paleoanthropological and archaeological research in the Socialist Republic of Vietnam // J. of Human Evol. – 1986. – Vol. 15. – P. 623–631.

- Davidson I., Noble W. Why the fi rst colonization of the Australian region is the earliest evidence of modern human behavior // Archaeol. Ocean. – 1992. – Vol. 27. – P. 135–142.

- Ha Van Tan. Văn hóa Son Vi // Khảo cổ học. – 1971. – Số 11/12. – T. 60–69.

- Ha Van Tan. The Hoabinhian and before // Bull. of the Indo-Pacific Prehistory Assoc. – 1997. – Vol. 16(3). – P. 35–41.

- Ha Van Tan, Nguyễn Khắc Sử, Trình Năng Chung. Văn hóa Son Vi. – Hanoi: Nhà Xuất bản Khoa học xã hội, 1999. – 150 t.

- Kahlke Н.D. Neue Funde von Urmensche Resten in Ostasien // Natur und Museum. – 1965. – Bd. 93 (3). – S. 109–115.

- Kahlke H.D. A review of the Pleistocene history of the Orangutan (Pongo Lacepede 1799) // Asian Perspectives. – 1973. – Vol. 1. – P. 5–14.

- Kahlke H.D., Nguyen Van Nghia. Preliminary report paleontological and anthropological research in North Vietnam 1963–1964 // Tin Tuc Dong Khoa Hoc. – Hanoi, 1965. – P. 15–33.

- Marwick B. Biogeography of Middle Pleistocene hominins in mainland Southeast Asia: A review of current evidence // Quaternary Intern. – 2009. – Vol. 202. – P. 51–58.

- McAdams С., Morley M.W., Fu X., Kandyba A.V., Derevianko A.P., Nguyen T.D., Nguyen G.D., Roberts R.G. The Pleistocene geoarchaeology and geochronology of Con Moong Cave, North Vietnam: Site formation processes and hominin activity in the humid tropics // Geoarchaeology. – 2019. – Vol. 35. – P. 72–97.

- Nguyễn Khắc Sử. Hang Con Mong giới thiệu và nhận xét // Khảo cổ học. – 1977. – Số 2. – T. 26–35.

- Nguyễn Khắc Sử. Stone Age Archaeology in Vietnam // Vietnam Archaeology. – 2007. – Vol. 2. – P. 53–64.

- Nguyễn Khắc Sử. Con Mong cave: new data and new perceptions // Vietnam Archaeology. – 2009. – Vol. 4. – P. 40–52.

- Olsen J.W., Ciochon R.L. A review of evidence for postulated Middle Pleistocene occupations in Vietnam // J. Of Human Evol. – 1990. – Vol. 19. – P. 761–788.