Пещерное искусство Ля Грэз (Дордонь, Франция): пример трасологического анализа

Автор: Зоткина Лидия Викторовна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: История и теория науки, новые методы исследований

Статья в выпуске: 5 т.16, 2017 года.

Бесплатный доступ

Показаны первые результаты трасологического исследования рельефных изображений пещерного памятника Ля Грэз (департамент Дордонь, юго-запад Франции). Изучение технологического аспекта пещерного искусства с применением эксперимента, трасологии и трехмерной визуализации реализовано впервые. Приведены методические аспекты экспериментально-трасологических исследований пещерного искусства. Установлено, были ли подновлены некоторые изображения из Ля Грэз, в частности бизона, выполненного в технике глубокой гравировки (желобка). Выявлены специфические особенности естественного преобразования поверхности следов, определен прием выполнения рельефных линий. Полученные результаты иллюстрируют возможности использования подобных приемов и подходов для решения научных задач в рамках более широкой археологической проблематики. Продемонстрированы способы применения трехмерных реконструкций следов, образующих рельефные изображения, как исследовательского инструмента, а не просто средства визуализации и демонстрации.

Франция, дордонь, ля грэз, пещерное искусство, трасология, фотограмметрия, эксперимент

Короткий адрес: https://sciup.org/147219774

IDR: 147219774 | УДК: 903.7.031

Текст научной статьи Пещерное искусство Ля Грэз (Дордонь, Франция): пример трасологического анализа

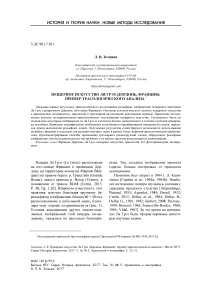

Пещера Ля Грэз (La Grèze) расположена на юго-западе Франции в провинции Дордонь, на территории коммуны Маркай (Mar-quay) на правом берегу р. Гранд Бён (Grande Beune), левого притока р. Везер (Vézère), в понижении от трассы RD48 [Cretin, 2015. P. 48, fig. 1.20]. Широкую известность этот памятник получил благодаря крупному барельефному изображению бизона (60 × 40 см), расположенному в небольшой нише, благодаря чему хорошо сохранившемуся (рис. 1). Условия консервации других немногочисленных изображений этой пещеры, по-ви-димому, оказались не настолько благопри- ятны. Так, соседнее изображение мамонта гораздо больше пострадало от процессов десквамации.

Памятник был открыт в 1904 г. Л. Капитаном [Capitan et al., 1904a; 1904b]. Наиболее интенсивно пещера изучалась, начиная с середины прошлого столетия [Ampoulange, Pintaud, 1955; Aujoulat, 1984; Breuil, 1952; Cretin, 2015; Delluc et al., 1984; Delluc B., Delluc G., 1991; 1992; Jaubert, 2008; Peyrony, 1949; Roussot, 1965; Sonneville-Bordes, 1960; 1965; Vidal, 1967]. За это время на материалах Ля Грэз были сформулированы некоторые научные задачи.

Исследование проведено при поддержке гранта Президента РФ (проект № МК-1344.2017.6).

Зоткина Л. В. Пещерное искусство Ля Грэз (Дордонь, Франция): пример трасологического анализа // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2017. Т. 16, № 5: Археология и этнография. С. 22–31.

ISSN 1818-7919

Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2017. Том 16, № 5: Археология и этнография

Рис. 1 (фото). Рельефное изображение бизона из пещеры Ля Грэз (Дордонь, Франция; фото автора)

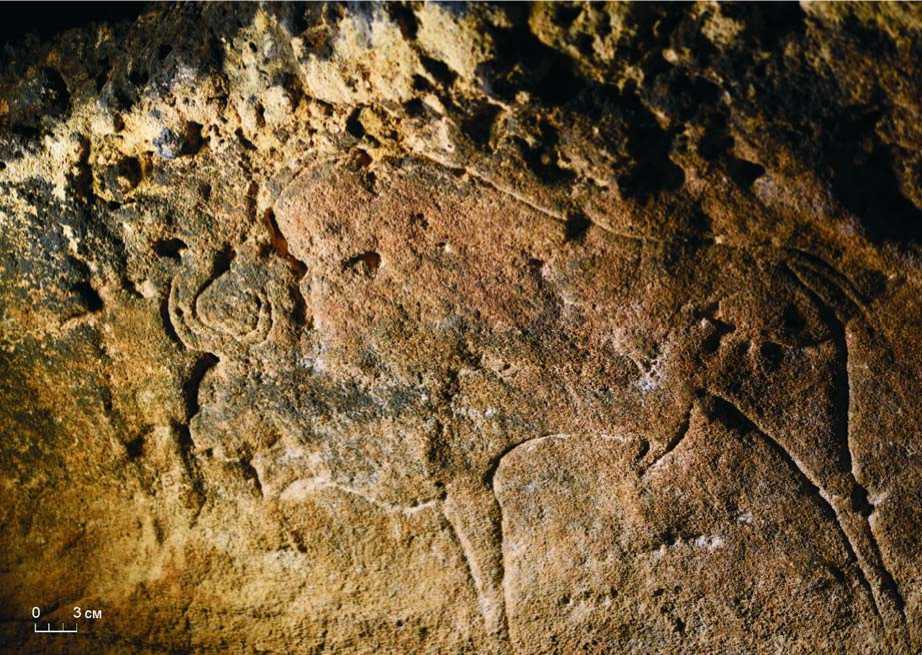

Первая из них состояла в выяснении, было ли знаменитое изображение бизона (см. рис. 1) подновлено в современную эпоху [Delluc B., Delluc G., 1991. P. 238, 245]. Гипотеза основана на том факте, что некоторые участки линий, образующих это изображение, выглядят светлее, чем окружающая естественная, покрытая темной патиной, поверхность (рис. 2).

Вторая связана с особенностями технического приема. Исследователи называли это изображение гравированным [Peyrony, 1949; Breuil, 1952; Aujoulat, 1984; Delluc B., Delluc G., 1991]. Но во французском языке это не всегда означает определение техники исполнения. Иногда термин используется, скорее, как аналог слова «рельефный» (рельефные изображения). Однако некоторые специалисты предполагали, что изображение бизона было выполнено в технике пикетажа, указывая на ячеистость желобка, нерегулярные края линий на некоторых участках этого изображения [Delluc B., Delluc G., 1991. P. 238].

Третью задачу, которая поможет решению двух предыдущих, следует сформули- ровать как выявление механизмов и особенностей трансформации поверхности известняка в результате естественных процессов деградации. Сложность состоит в том, что некоторые трасологические характеристики поверхности изображений могут быть расценены как технологические признаки, указывающие на определенный технический прием или особенности использовавшегося орудия, при этом являясь результатом разрушения поверхности в ходе десквамации или иных процессов естественного происхождения [Kervazo et al., 2010].

Учитывая актуальность обозначенных выше исследовательских задач, важно также раскрыть специфику трасологического исследования пещерного искусства, что предполагает настоящая статья на примере памятника Ля Грэз.

Методика исследования сочетала микроскопический анализ, трехмерную визуализацию в технике фотограмметрии, а также экспериментальное моделирование на местном сырье (блоки мягкого известняка, обнаруженного в непосредственной близости

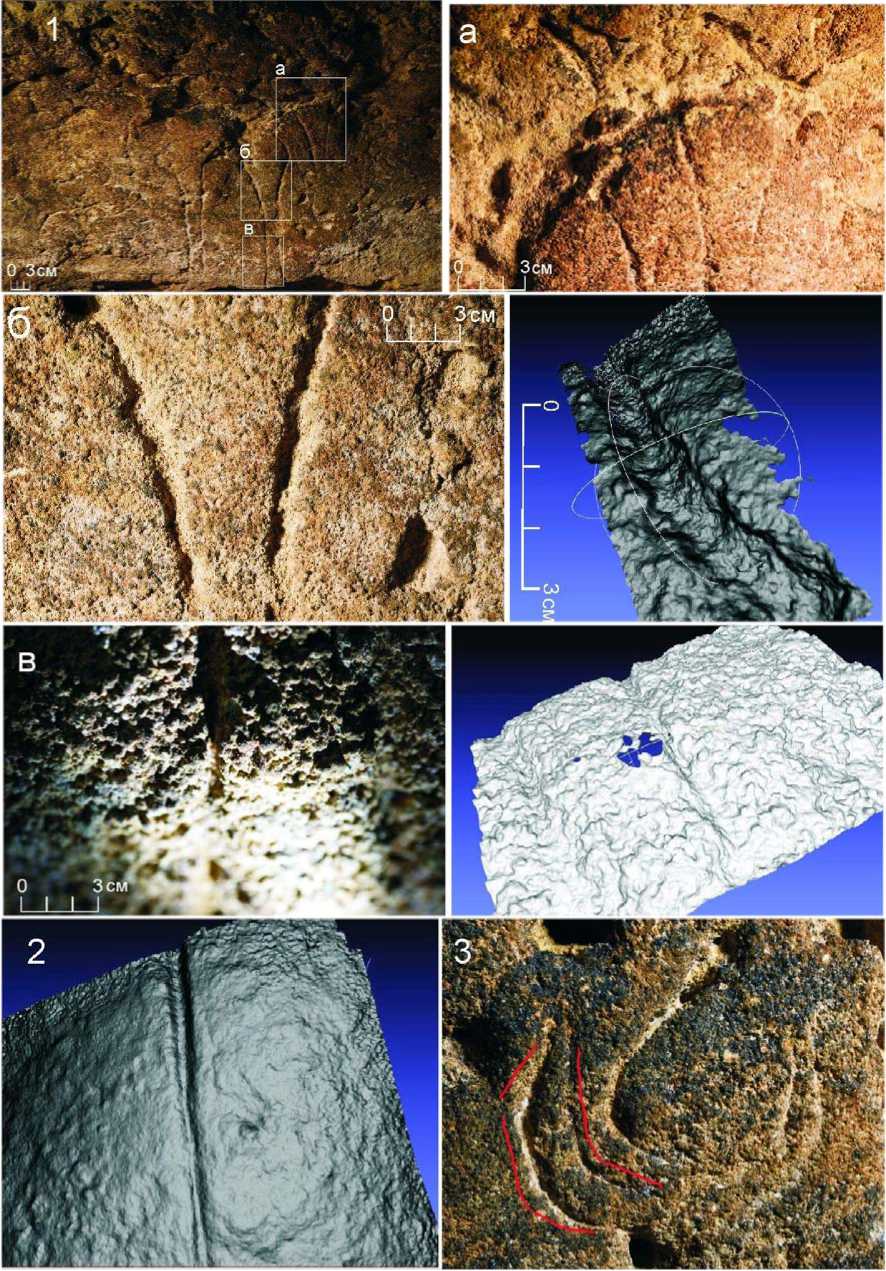

Рис 2. (фото и 3D). Фрагмент изображения бизона – горб: 1 (фото) – макрофотография фрагмента изображения; 2 (фото) – сопоставление следов естественной десквамации и линии, образующей изображение (горб); 3 (3D) – трехмерная реконструкция, демонстрирующая сходство конфигурации линии, образованной в результате естественных разрушительных процессов, и линии, составляющей изображение (горб); 4 (3D) – профили, полученные на основе трехмерной реконструкции

от изучаемого памятника) 1. Для трасологического анализа применялся микроскоп WILD M1A (×7, ×14). Фотофиксация для последующей трехмерной реконструкции осуществлялась полноматричным фотоаппаратом Nikon 750D (матрица 35,9 × 24 мм, разрешение 24,93 млн пикселей) с объективом AF-S Micro NIKKOR 60 mm f/2.8G и кольцевой вспышкой, а макрофотографирование – фотоаппаратом Canon 1000D (матрица 22 × 15 мм) с объективом Canon EF-S 60 mm f/2.8 Macro USM, а также макрокольцами и штативом. Обработка фотографий для трехмерной визуализации проводилась при помощи программного обеспечения: Agi-soft Photoscan, MeshLab et GeoMagic, а для макрофотографий – Helicon Focus. Необхо димая степень освещенности изучаемых пещерных изображений достигалась люминесцентной лампой высокой интенсивности Aurora Max 5600.

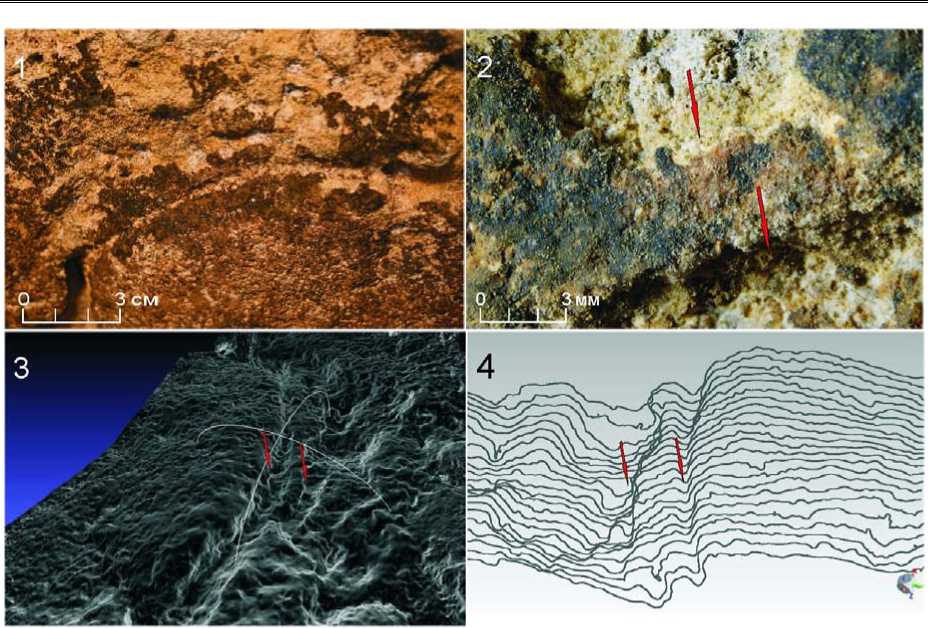

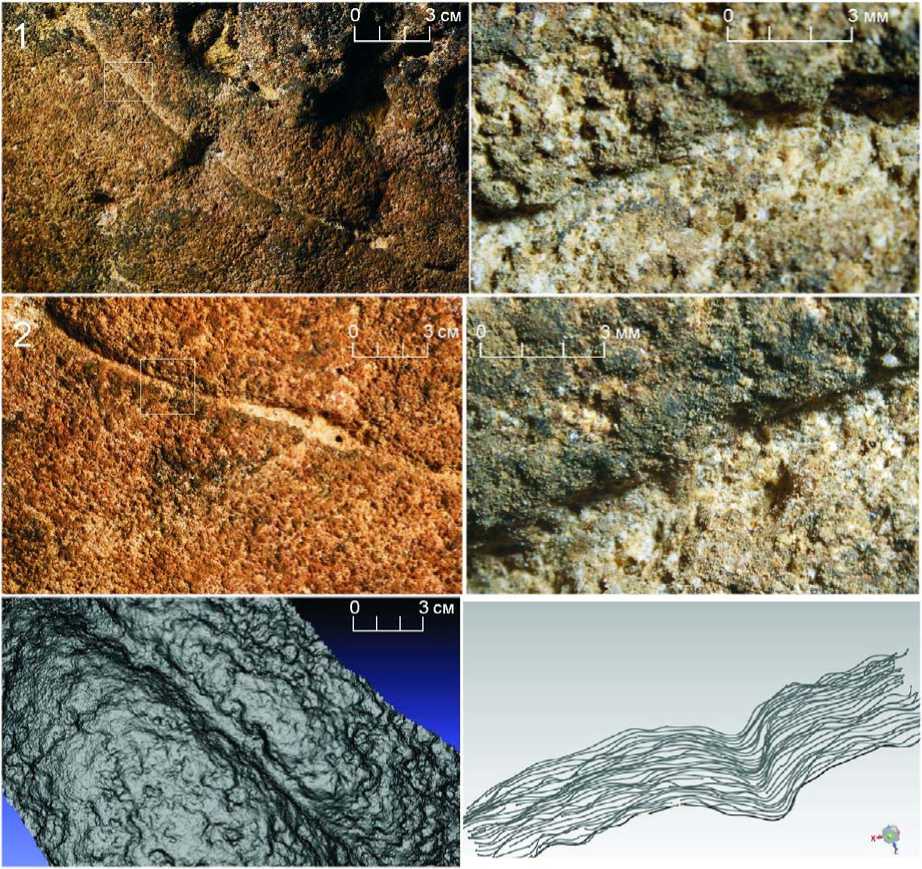

В ходе исследований выявлено, что желобок, образующий изображение бизона, на разных участках выглядит по-разному. Так, выделяются две конфигурации рельефных линий: с неровными «рваными» очертаниями стенок и дна желобка (см. рис. 2); с ровным, гладким дном желобка, а иногда и стенок (рис. 3, 1–3). Можно предположить, что первая разновидность следов указывает на применение приема пикетажа. Однако ячеистый характер следов отмечается не только на участках поверхности, которые составляют изображение бизона. Идентичные или схожие следы присутствуют на соседнем (на расстоянии в 50 см), гораздо хуже сохранившемся изображении мамонта (рис. 4), а также на фрагменте, очевидно, поврежденном в результате воздействия естественных разрушительных факторов (рис. 2, 1–2). Таким образом, логично сделать вывод о том, что первая разновидность следов на изображении бизона не является достоверным свидетельством характера техники, использовавшейся для его создания. К тому же не фиксируется ни одной выходящей за контуры выбоины, что, напротив, часто встречается на изображениях, реализованных в технике пикетажа.

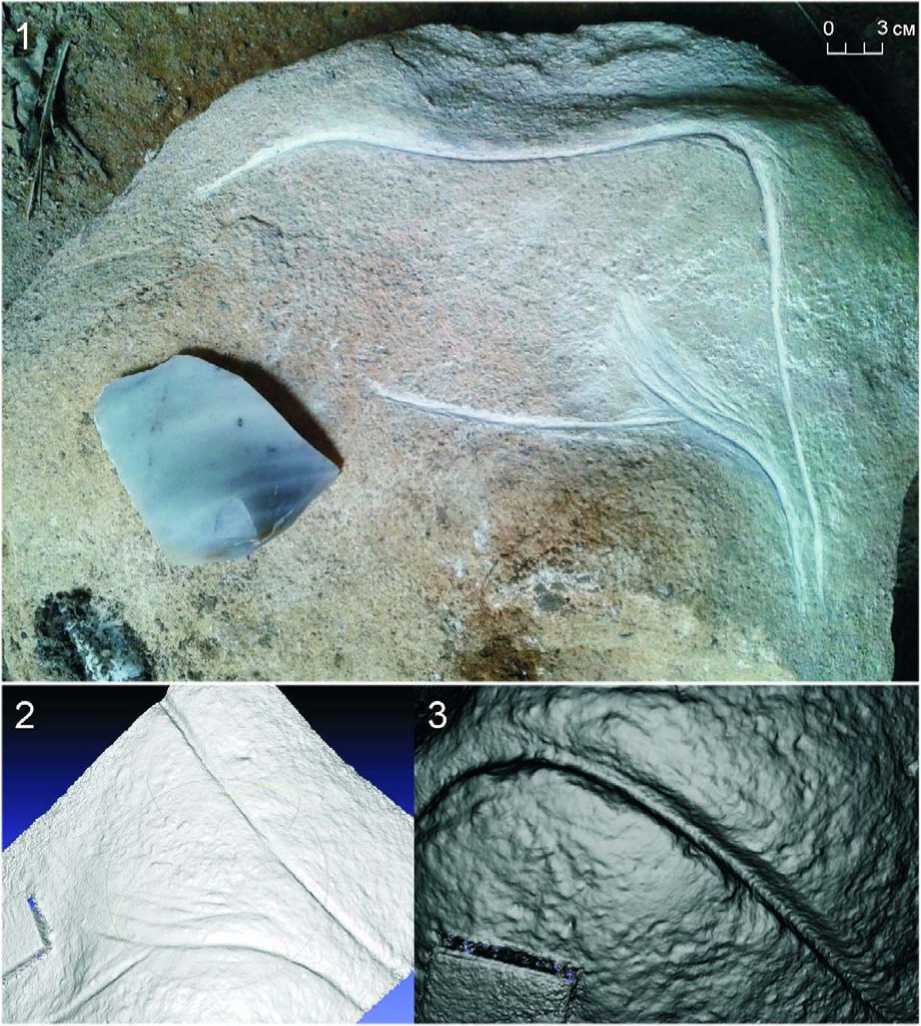

Наличие участков с регулярными очертаниями желобка указывает на применение техники гравировки (глубокого прорезания или пропиливания). Это подтверждается при сопоставлении с резаными и пропиленными линиями, полученными экспериментальным путем (рис. 5; 4, 2). Они практически идентичны регулярным участкам линий, образующих изображение бизона (рис. 2; 4, 3). Итак, можно с уверенностью сказать, что эта фигура была выполнена в технике глубокой гравировки, а не пикетажа.

Линии, изображающие бизона, вне зависимости от степени сохранности образующего его желобка в большинстве случаев выглядят светлыми, хотя в целом естественная поверхность стены на этом участке покрыта патиной очень темного цвета, особенно в верхней части (см. рис. 1).

Ля Грэз - это не единственный памятник пещерного искусства, где встречаются светлые гравированные линии. М. Лорбланше обращает внимание на то, что некоторые

Рис. 3 (фото и 3D). Фрагмент изображения бизона - спина: 1 (фото) - общий вид на линию спины бизона; 2 (фото) -участок, сочетающий две разновидности следов (регулярные и нерегулярные); 3 (3D) - трехмерная реконструкция глубокого желобка (регулярный участок спины бизона)

Рис. 4 (фото и 3D). Примеры интенсивно деформированных в результате естественных процессов и неповрежденных желобков: 1 (фото) - общий вид на изображение мамонта: а (фото и 3D) - естественным образом деформированный фрагмент изображения туловища мамонта; б (фото и 3D) - естественным образом деформированный фрагмент изображения ноги мамонта; в (фото и 3D) - фрагмент изображения ноги мамонта с четкими характеристиками глубокой гравировки, несмотря на высокую интенсивность обрастания кальцитом; 2 (3D) - трехмерная реконструкция глубокого желобка, полученного экспериментальным путем; 3 (фото) - фрагмент изображения рогов бизона (очертания линий, указывающие на применение техники глубокой гравировки, а не пикетажа)

Рис. 5 (фото и 3D). Экспериментальная гравировка: 1 (фото) – изображение, полученное экспериментальным путем, выполненное в технике глубокого прорезания и последующего пиления; 2 (3D) – трехмерная реконструкция фрагмента изображения (бедро животного); 3 (3D) – трехмерная реконструкция фрагмента изображения c ровными очертаниями глубокого желобка

линии выглядят непривычно светлыми, но исследователь не связывает этот факт с подновлениями, а объясняет его петрографическими особенностями породы, например, в пещере Куньяк [Lorblanchet, 2010. P. 301]. Другой аргумент в пользу того, что изображение бизона не было подновлено, дает сопоставление следов орудий на современных гравированных линиях (образовавшихся в

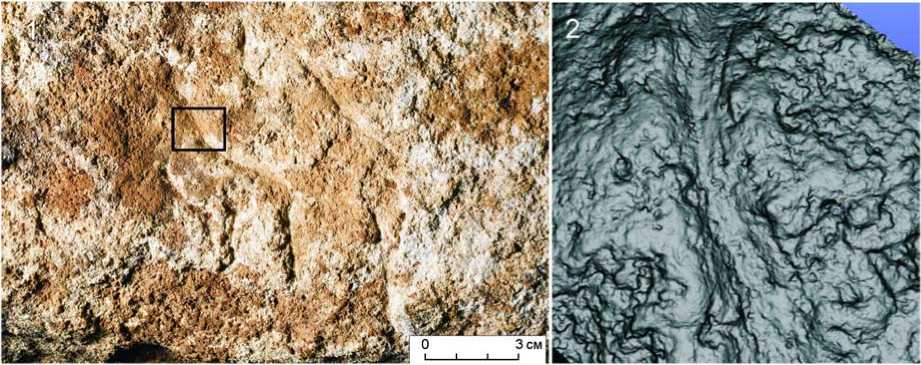

Ля Грэз в ходе раскопок в начале XX в.) и трасологических характеристик линий бизона. В первом случае четко прослежены мельчайшие следы, параллельные линии, свидетельствующие об очертаниях орудия, которым они были выполнены (рис. 6). Эти современные следы очень информативны благодаря хорошей сохранности, чего никак нельзя сказать о линиях, изображающих би-

Рис. 6. (фото и 3D). Не фигуративные рельефные элементы из пещеры Ля Грэз, датированные началом XX в.: 1 (фото) – общий вид на не фигуративные элементы; 2 (3D) – трехмерная реконструкция макрофрагмента с хорошо фиксируемыми параллельными линейными следами орудия на дне желобка

зона и, тем более, мамонта. На древних изображениях при увеличении и ×7, и ×14 не фиксируется ни одного признака, который позволил бы охарактеризовать технику или рабочую часть орудия. Прием исполнения может быть определен только по косвенным данным. Значит, сохранность следов на палеолитических изображениях на несколько порядков хуже, чем на современных, что указывает на отсутствие признаков подновления (см. рис. 3, 1 – 2 ).

Учитывая влияние процесса естественной деградации поверхности на сохранность следов орудия внутри желобка, образующего изображения, логично предположить, что даже на тех участках, которые пока еще сохраняют форму (см. рис. 3), происходит воздействие десквамации на микроуровне. В связи с этим, возможно, поверхность постепенно осветляется, создавая таким образом эффект подновления.

В итоге можно сделать следующие выводы. Сопоставление с естественными участками указывает на то, что эти фрагменты изображения бизона также подверглись процессам десквамации, из-за чего форма желобка была видоизменена. Некоторые участки выглядят ровными, характеристики профиля свидетельствуют о технике глубокой гравировки, а именно пропиливания или прорезания, но не выбивки. На известных исследователям современных линиях следы выглядят очень свежими и яркими, т. е. их сохранность во много раз лучше, чем в случае со следами, составляющими палеолити- ческие изображения. Если бы фигура бизона подновлялась, ее линии не только были бы светлыми, но и трасологически демонстрировавшими гораздо больше характеристик, позволяющих судить об орудии и технике, использовавшихся для создания этого изображения. Тем не менее сохранность следов, образующих бизона, гораздо слабее, что указывает, скорее, на длительное воздействие процессов деградации на микроуровне, из-за чего линии изображения и выглядят достаточно светлыми. Таким образом, фигура бизона из Ля Грэз, выполненная в технике глубокой гравировки (желобка), не подновлялась в наше время.

Список литературы Пещерное искусство Ля Грэз (Дордонь, Франция): пример трасологического анализа

- Ampoulange M., Pintaud R. C. Une nouvelle gravure de la grotte de La Grèze // Bulletin de la Société préhistorique française. 1955. № 53. P. 249-250.

- Ajoulat N. Grotte de la Grèze // L'art des cavernes. Atlas des grottes ornées paléo-lithiques françaises. Ministère de la Culture. Paris: Imprimerie Nationale, 1984. P. 164-166.

- Breuil H. Quatre cents siècles d'art pariétal // Les cavernes ornées de l'âge du renne. Montignac: Centre d'Études et de documentation préhistoriques. 1952. 413 p.

- Capitan L., Breuil H., Ampoulange M. Une nouvelle grotte préhistorique à parois gravées: la grotte de la Grèze (Dordogne) // Comptesrendus de l'Académie des Inscriptions et Bell- es-Lettres. 1904a. 48-ème année, № 5. P. 320-325.

- Capitan L., Breuil H., Ampoulange M. Nou-veaux détails sur la grotte à parois gravées de La Grèze // Comptes-rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. 1904b. 48-ème année. № 5. P. 487-495.

- Cretin C. Archéologie des sites ornés de Dordogne: cadre conceptuel, potentiels et réa-lité. Rapport de Programme collectif de recherche du Ministère de la Culture et Communication. 2015. Opération archéologique № 64. 2014. 229 p.

- Delluc B., Delluc G. L’art pariétal archaïque en Aquitaine. Paris: CNRS Ed., 1991. XXVIIIème supplément à Gallia Préhistoire. 390 p.

- Delluc B., Delluc G. Grèze (La) // La naissance de l'art en Europe. Paris: Union Latine, 1992. P. 281-282.

- Delluc B., Delluc G., Bouvier J.-M. Deux nouvelles gravures dans la grotte de la Grèze // Bulletin de la SHAP. 1984. № 111. P. 253-259.

- Jaubert J. L'«art» pariétal gravettien en France: éléments pour un bilan chronologique // Paleo. Table ronde. Le Gravettien: entités régionales d'une paléoculture européenne. Les Eyzies, Juillet 2004. Les Eyzies-de-Tayac. 2008. P. 439-474.

- Kervazo B., Feruglio V., Baffier D., Debard É., Ferrier C., Perroux A.-S., Ajoulat N., Delannoy J.-J., Perrette Y. Paroi et art pariétal: approche taphonomique. L'exemple de la grotte Chauvet-Pont d'Arc (Ardèche) // PALEO. 2010. Supplément № 4. Septembre 2010. (Mise en commun des approches en taphonomie IUSPP, Lisbonne, 2006). P. 43-52.

- Lorblanchet M. Art Pariétal: grottes ornées du Quercy. Editions du Rouergue, 2010. 448 p.

- Peyrony D. La grotte de la Grèze, commune de Marquay // Bull. Soc. Hist. Arch. Périgord. 1949. № 76. P. 53-58.

- Roussot A. Les découvertes d'art pariétal en Périgord // Centenaire de la Préhistoire en Périgord (1864-1964). Supplément au Bulletin de la SHAP. Périgueux. 1965. T. 91. P. 115.

- Sonnevelle-Bordes D. Le Paléolithique supérieur en Périgord. Thèse de doctorat. Périgueux: Delmas Imp., 1960. 321 p.

- Sonnevelle-Bordes D. Les industries des abris et grottes ornées du Périgord. 1965 // Centenaire de la Préhistoire en Périgord, 1864-1964. Numéro spécial du Bulletin de la Société Historique et Archéologique du Périgord. P. 176.

- Vidal P. Grottes et abris ornées de la vallée de la Vézère (Dordogne) // Spelunca Bulletin. 1967. № 3. P. 194-201.