Пещерные археологические памятники как объект палинологических реконструкций

Автор: Алексейцева В.В., Рудая Н.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXVII, 2021 года.

Бесплатный доступ

Пещерные памятники зачастую становятся объектами палинологических реконструкций, однако, вопрос о репрезентативности пещерных отложений для палинологических исследований в связи с особенностями распространения и захоронения пыльцевых зерен в пещерах на настоящий момент является актуальным и недостаточно изученным. В настоящей статье представлены результаты палинологического изучения поверхностных образцов, отобранных на трех памятниках: пещеры Страшная, Чагырская и Бийка-1 (Алтай). Сопоставление результатов, полученных на основе исследования образцов внутри и снаружи пещер, показало их сходность, что подтверждает предположение о возможности использования подобных данных для построения климатических реконструкций. Однако выделяется ряд аспектов, которые необходимо учитывать при интерпретации палинологических данных, полученных из отложений пещерных памятников, что также подтверждается другими исследователями. К таким аспектам относятся: расположение места отбора образца: отмечается отрицательная корреляция между расстоянием от входа в пещеру и концентрацией пыльцы, а также содержанием анемофильной пыльцы в образце; деятельность животных внутри пещеры: построение животными логов или насекомыми гнезд внутри пещеры может являться причиной искажения палиноспектров; морфология пещеры, размеры и количество входов в пещеру: отмечается, что более показательными являются пещеры с одним достаточно широким входом, т.к. он может обеспечить достаточную циркуляцию воздуха в пещере; ориентация входов в пещеру: палиноспектры внутри пещеры могут отражать локальную растительность территории, на которую направлен вход в нее; особенности распространения пыльцевых зерен растений различных семейств: отмечено накопление пыльцы энтомофильных растений ближе к задней стенке пещеры; различная степень стойкости оболочек пыльцевых зерен различных семейств: пыльцевые зерна с более стойкой к постдепозиционным процессам оболочкой могут присутствовать в палиноспектрах в большей концентрации в силу разрушения зерен с менее стойкой оболочкой.

Пещерные археологические памятники, палинологический анализ, алтай

Короткий адрес: https://sciup.org/145146126

IDR: 145146126 | УДК: 902/904 | DOI: 10.17746/2658-6193.2021.27.0012-0019

Текст научной статьи Пещерные археологические памятники как объект палинологических реконструкций

Пещерные археологические памятники являются уникальными объектами для изучения активности древнего человека и для реконструкции природных условий, в которых он жил [Day, 2013]. В областях с засушливым и полузасушли-вым климатом пещеры могут быть единственным источником палинологических данных. В то же время пещеры отличаются сложной стратиграфией и особенностями осадконакопления внутри них. Благодаря этому подход к палинологическому изучению пещер имеет свою специфику. Тафономические процессы внутри пещер, а также механизмы заноса пыльцы в пещеру и ее захоронения на настоящий момент еще недостаточно изучены. В связи с этим вопрос о степени достоверности палинологических записей, полученных на основе материалов пещерных памятников, остается актуальным и дискуссионным. С целью выявления достоверности палинологических исследований пещерных памятников нами были сопоставлены данные поверхностных сборов на трех памятниках, расположенных на Алтае: пещеры Страшная, Чагырская и Бийка-1.

Методические вопросы достоверности реконструкций растительности по пещерным палиноспектрам

Множе ством исследователей, изучавших пещерные объекты, не учитывался ряд факторов, способных искажать конечный результат, что могло приводить к ошибочным выводам. Остается дискуссионным вывод Р. Солецки, в 1960 г. обнаружившего в пещере Шанидар захоронения девяти неандертальцев возрастом 60 тыс. л. н. [Solecki, 1963]. Для памятника был проведен палинологический анализ, который показал высокое содержание цветочной пыльцы для одного из захоронений

(Шанидар-4), чего не наблюдалась в остальных погребениях и в других частях пещеры. Автор исследования высказывает предположение о захоронении этого неандертальца на подстилке из цветов и о возможном медицинском или экономическом значении подобного способа захоронения [Solecki, 1975].

В 2014 г. исследования пещеры Шанидар были возобновлены археологами М. Фиаккони и К. Хантом для проверки старых данных и оценки перспективности палинологических исследований для палеоэкологических реконструкций Ближнего Востока. Для этого исследователями были изучены поверхностные образцы из пещеры и с территории вокруг нее [Fiacconi, Hunt, 2015].

Авторами отмечены различные тенденции изменения процентного соотношения разных таксонов в зависимости от удаленности места отбора образца от входа в пещеру. Подобное явление они объясняют отличающимися способами переноса пыльцы: некоторые из растений являются зоофильными (опыляемыми животными), некоторые – анемофильными (опыляемыми ветром). Таким образом, пыльца растений, переносимая ветром, более представлена в передней части пещеры и менее у задней стенки, в то время как переносимая животными пыльца, напротив, более представлена сзади и практически отсутствует у входа в пещеру. При изучении пещерных памятников этот фактор следует рассматривать в совокупности с параметрами входа в пещеру и ее морфологией, от которых напрямую зависит, насколько далеко ветер может проникать вглубь конкретной пещеры.

В своем исследовании М. Фиаккони и К. Хант приходят к выводу, что в целом данные изнутри пещер репрезентативны, но отмечается, что пещера Шанидар имеет один вход до статочно большого размера, что обеспечивает занос пыльцы в пещеру из окружающей среды в большом объеме. Все се- мейства, обнаруженные Р. Солецки в захоронении неандертальца Шанидар-4, присутствуют внутри пещеры и в настоящее время, что может говорить об ошибочности выводов исследователя о намеренном захоронении особи в цветах и наличии у неандертальцев подобных практик.

Вопросом о степени достоверности полученных в пещере данных задавались и другие исследователи [Coles et al., 1989; Edwards et al., 2015; Hunt, Fiacconi, 2017]. Д. и Л. Берни изучили три пещеры на территории штата Нью-Йорк [Burney D.A., Burney L.P., 1993]. Большинство с емейств растений, опыляемых ветром, оказались представлены внутри и снаружи пещер как с большим размером входа, так и с малым, приблизительно в одинаковом процентном соотношении. Исключение для одной из пещер составил вяз ( Ulmus ) – его процентное содержание в одном из образцов изнутри пещеры было крайне высоко в отличие от других таксонов. Авторы предполагают, что вяз в большом количестве мог быть принесен животными, следы обитания которых были замечены в данной пещере.

Деятельность животных и человека может являться причиной чрезмерной представленности тех или иных таксонов в палинокомплексе. Нередки случаи построения гнезд пчелами внутри пещер. Было выявлено, что пчелиные гнезда являются накопителем энтомофильной пыльцы, в частности, семейства сложноцветных. В связи с этим особо важным представляется отмечать присутствие следов обитания животных и насекомых в изучаемой пещере. Отмечено, что даже наличие бывшего пчелиного гнезда на месте исследования может приводить к искажениям конечного результата [Fiacconi, Hunt, 2015, p. 91].

В 2002 г. Наварро и др. были изучены поверхностные образцы снаружи и внутри двух пещер, располагающихся на территории Испании [Navarro et al., 2002]. Авторы отмечают зависимость результата исследования от морфологии пещер. Куэва де ла Плата – узкая длинная пещера с небольшим входом, показала более низкую концентрацию пыльцы, в отличие от Куэва де Жозе, обладающей широким входом. В обеих пещерах преобладают зо-офильные виды растений, но в более высокой концентрации они присутствуют в пещере Куэва де ла Плата, вероятнее всего по причине того, что занос пыльцы с помощью ветра в эту пещеру более проблематичен.

Образцы, отобранные из влажных отложений, показали более высокое содержание пыльцы подсемейства цикориевых, в то время как концентрация всей пыльцы и разнообразие представленных видов в этих образцах были заметно ниже. Это мо-14

жет объясняться тем, что пыльца из влажных отложений более подвержена постдепозиционным процессам и соответственно обладает худшей сохранностью [Burney D.A., Burney L.P., 1993, p. 523]; пыльцевые зерна цикориевых в свою очередь, вероятно, более стойкие к этим процессам и сохраняются в подобных отложениях лучше пыльцы других семейств. Было доказано, что сильное разрушающее воздействие на пыльцевые зерна оказывают часто сменяющиеся циклы влажных и сухих условий [Campbell, 1991].

Израильской исследовательницей М. Вайн-штайн-Эврон было также отмечено, что пещерные спектры могут скорее отражать локальную растительность, чем региональную, и подчеркнута необходимость повышенного внимания при попытках реконструкции региональной растительно сти по пещерным данным [Weinstein-Evron, 1994].

Методы и материалы

Для выявления степени достоверности пещерных палинологических данных для палеоэкологических реконструкций нами проанализированы поверхностные образцы, отобранные изнутри и снаружи трех пещерных памятников, располагающихся на территории Алтая: Чагырская, Страшная и Бийка-1.

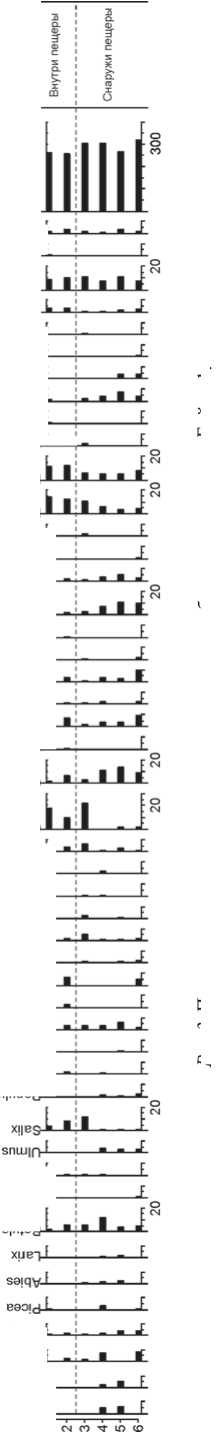

Для памятника Бийка-1 в 2020 г. С.В. Шнайдер на палинологический анализ было отобрано семь образцов из отложений внутри пещеры, 10 образцов – из разреза снаружи. 20 поверхностных образцов было отобрано с пяти зон, по четыре образца с каждой: образцы ID 1.1-1.4 – внутри пещеры Бийка-1, ID 2.1-2.4 – снаружи у входа в пещеру Бий-ка-1, ID 3.1-3.4 – у входа в грот Бийка-2, ID 4.1-4.4 – около дороги в окрестностях пещерного комплекса и ID 5.1-5.2 – около реки Бийка, протекающей неподалеку от пещерного комплекса. Анализ был проведен для шести образцов (два образца из пещеры и по одному из остальных зон).

Пробоподготовка выполнялась по методике, разработанной Фаегри-Иверсеном в 1989 г. [Рудая, 2011]. Химическая обработка, применяемая в лаборатории PaleoData ИАЭТ СО РАН, включает в себя следующие этапы: 1) обработка 10-процентным раствором соляной кислоты HCl; 2) нагревание на водяной бане до температуры 90° в течение 10 минут с 10-процентным раствором гидроксида калия KOH; 3) ситование образца на сите с ячейкой 200-250 мкм; 4) нагревание с 40-процентным раствором плавиковой кислоты HF на водяной бане до температуры 90° в течение 2 часов; 5) нагревание на водяной бане до температуры 90° в течение 10 минут с 10-процентным раствором соля- ной кислоты HCl; 6) ситование на сите с ячейкой 7 мкм; 7) центрифугирование в течение 20 мин и декантирование; 8) добавление глицерина 85 %. После этапов 1, 2 и 5 образцы необходимо центрифугировать в течение 4 минут, декантировать, затем двукратно центрифугировать с дистиллированной водой. Для подсчета концентрации пыльцы и спор в образце на этапе пробоподготовки добавляется одна таблетка, содержащая ацетолизированные споры Lycopodium.

Микроскопирование осуществлялось с помощью светового микроскопа Zeiss AxioImager D2 с увеличением ×400. Таксономическая принадлежность пыльцевых зерен определялась путем сравнения с компаративной коллекцией ИАЭТ СО РАН, а также с помощью определителей и атласов. Результаты отражены в палинологических диаграммах, построенных в программе Tilia.

Поверхностные образцы на памятниках Страшная и Чагырская пещеры были отобраны в 2016 г. Отбор производился из разных точек внутри пещеры и в ее окрестностях для того, чтобы понять, адекватно ли пещерные палинокомплексы отражают современный им растительный покров. Про-боподготовка образцов была проведена в 2019 г. в палинологической лаборатории ИАЭТ СО РАН, однако, образцы тогда не были проанализированы. Для этих образцов в рамках настоящего исследования нами построены палинологические диаграммы с помощью программы Tilia и произведен анализ результатов.

Результаты и их интерпретация

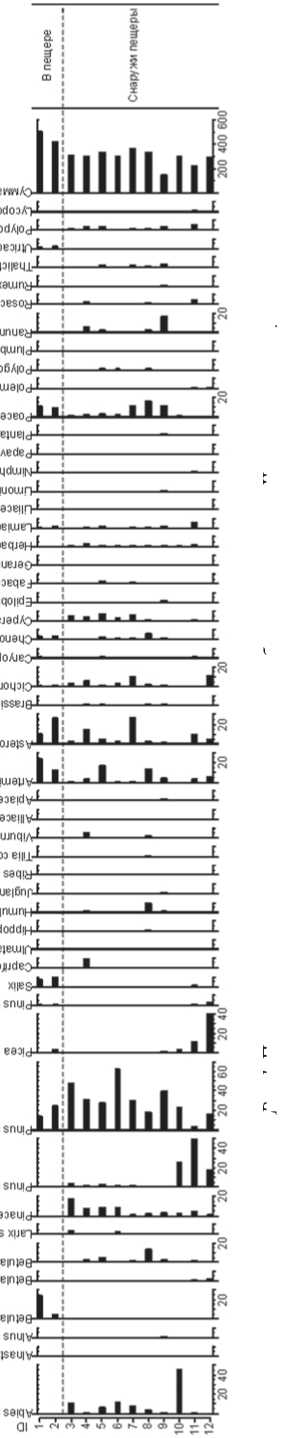

Для пещеры Чагырская проанализированы данные по двенадцати поверхностным образцам: двум из пещеры, отобранным на расстоянии 4 (ID1) и 2 (ID2) метра от входа, и десяти (ID3-12) – с разных участков в ее окрестностях. В пещере выявлено преобладание березы и полыни . Высокое содержание показала сосна обыкновенная . Травянистые представлены астровыми и злаковыми (ок. 10 %), осоковыми, крапивными, маревыми, цикориевыми, яснотковыми (менее 5 %) (рис. 1).

В спектрах снаружи пещеры абсолютное преобладание показали хвойные, представленные соснами обыкновенной и сибирской, елью, пихтой, лиственницей. В составе травянистых, помимо таксонов, присутствующих в пещерных спектрах, выявлены розовые, бобовые, лютиковые (менее 5 %).

Можно заключить, что в целом палиноспек-тры внутри и снаружи пещеры Чагырская сходны между собой: выявлены одни и те же семейства, представленные в сходных соотношениях. Раз-

dOU3 и АЬяини з шпицоиие eieLMujaiapui dds euBN aeqivves

Рис.1. Палинологическая диаграмма поверхностных сборов на памятнике Чагырская пещера.

ееерюиоцэо.

eeepiojeisy.

еревья и кустарники Травы Споры

9B9dBqBiI_ 9dAq) 9B936|ndunuBy-L 9В9ЭВ|ПЭиПиба_Е.

9B93B3ISSBjgj_

9B93B0d^

9B95BWB"lL anaipiadA ^J 9B936ipOdOU0l|9_L 9B9dB||AqdoAjB3_L

у - о

-

=5 я

S

J9iseu|v_L ai -г

doua и 1ЯРяшяи вииАэ-

Х9ШПу_Е. 9B93Biqnyl.

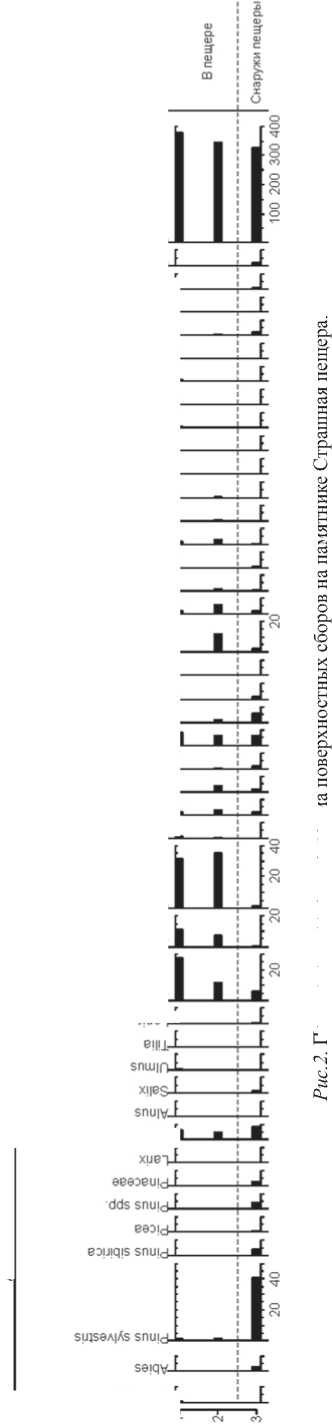

9B93Bj6BUO-L шnЛBJ9Л uiniAdofis j I 9B93BU06A|0 9B93BldV-L зпшАщ p± 9B93BS0a_L J919PUI 96qj9H-L Bisinieijy. BJ93IU0T-E dds einjeai нятся, однако, показатели древесной растительности в составе: преобладающая внутри пещеры береза практически не представлена снаружи, обратную ситуацию можно наблюдать относительно хвойных. Полынь и астровые также более представлены внутри пещеры. Относительно полыни и березы можно отметить корреляцию между процентным соотношением пыльцы в составе и расстоянием от входа в пещеру: образец ID1, отобранный дальше от входа, показывает более высокое содержание этих таксонов, чем ID2. Сосна, напротив, больше представлена в образце, отобранном ближе к входу в пещеру. Именно те таксоны, которые практически не представлены снаружи, обнаруживают большую концентрацию в образце, отобранном ближе к задней стенке пещеры, чем у входа в нее. Для пещеры Страшная палиноспектры показали более значительные отличия, чем для Ча-гырской. Проанализированы данные по трем поверхностным образцам: двум изнутри пещеры, отобранным у задней стенки в левом (ID1) и правом (ID2) углах, и одному снаружи, на расстоянии 3 метра от входа в пещеру (ID3) (рис. 2). Внутри пещеры выявлено абсолютное преобладание цикориевых – 32 %, и полыни – 28 %. В меньшей степени представлены злаки и астровые (ок. 8–10 %), а также бобовые для одного из двух образцов. Содержание остальных таксонов в составе не превышает 1–2 %. Спектры снаружи показали абсолютное преобладание сосны обыкновенной (40 %), в количестве 5–10 % присутствуют береза, полынь, злаки, капустные, другие таксоны представлены в количестве менее 5 %. Состав таксонов в палиноспектрах внутри и снаружи пещеры приблизительно сходен. Разную картину можно наблюдать относительно процентного соотношения сосны обыкновенной и цикориевых: в то время как снаружи сосна преобладает, внутри она практически не представлена, обратная тенденция отмечена относительно цикориевых. Полынь внутри пещеры также представлена в большей концентрации, чем снаружи. Другие таксоны присутствуют в сходных соотношениях. Вероятно, подобная ситуация может быть связана с морфологическими особенностями пещеры: узкая вытянутая форма пещеры не способствует глубокому проникновению воздушных потоков, что может приводить к меньшей концентрации у задней стенки пыльцы ветроопыляемых растений, к каковым относится сосна, и, соответственно, большей концентрации насекомоопыляемых, в частности, семейства сложноцветных. Для пещеры Бийка-1 получены данные по шести поверхностным образцам: двум внутри пеще- ры (ID1.1-1.2), одному у входа в пещеру (ID2.1), одному у входа в грот Бийка-2 (ID3.1), одному у реки Бийка, протекающей в окрестностях Бий-кинского пещерного комплекса (ID4.1) и одному у дороги неподалеку от пещерного комплекса (ID5.1) (рис. 3). Для образцов ID1.1-1.2 и ID2.1 были выявлены сходные палиноспектры. Преобладают цикориевые, лютиковые, розовые, в меньшей концентрации представлены полынь, ива, бобовые, норичниковые, астровые. Образцы из зон 3–5 заметно отличаются. Преобладают семейства осоковых и подорожниковых, снижается роль лютиковых и розоцветных. Возрастает роль древесных, представленных сосной, березой, появляются вяз, пихта, лиственница, отсутствовавшие в предыдущих спектрах. Цикориевые, абсолютно преобладавшие в образце внутри пещеры и у входа, в остальных образцах практически не представлены. Ива и норичниковые, присутствовавшие в зонах 1 и 2, в зонах 3–5 также практически отсутствуют. Остальные таксоны присутствуют в сходных соотношениях. Таким образом, палино спектры пещеры Бий-ка-1 недостаточно отражают древесную растительно сть и, напротив, показывают чрезмерную представленность подсемейства цикориевых. Подобно пещере Страшной, это может объясняться разницей в способах опыления растений различных семейств. Внутри пещеры и у входа в нее преобладает энтомофильная растительность, к каковой относятся цикориевые, лютиковые, розоцветные. В то же время снаружи более представлена анемофильные (осоковые, подорожниковые) и древесные таксоны. На основе полученных результатов можно сделать вывод, что в пещерных палиноспектрах в приблизительно сходном процентном соотношении присутствуют те же таксоны, что и снаружи, что может говорить о том, что материалы пещерных памятников можно использовать для построения реконструкций. Однако некоторые таксоны показали разные значения. Для пещеры Страшной изнутри выявлено абсолютное преобладание цикориевых, в то время как снаружи они практически не присутствовали, и, напротив, отсутствие сосны, преобладающей снаружи. Схожая ситуация отмечена относительно Бийки-1: внутри преобладают цикориевые, которых снаружи практически нет, но почти отсутствует пыльца древесных растений, обнаруженная снаружи. Судя по всему, для пещерных палиноспектров характерна большая представленность насекомоопыляемых таксонов, к каким относятся цикориевые, лютиковые, розоцветные, и меньшая представленность ветроопыляемых, таких как сосновые, осоковые, подорожниковые. aeaoesoy. eeaoejedAo- эвэов1пэипив; эвээв|пшис^ эвэовио6А|о^-к эвээвоа-к aBaoBui6B|UB|d-L-aBaoBpiqojQ-L авэовип-L авээв!|!3-к авээв1шв>1-aeaoeqe-pL ЭВЭЭВ|ПЛ|ОЛиОЭ-Ь douo и i<*iqui4u bwwAq. Рис.3. Палинологическая диаграмма поверхностных сборов на памятнике Бийка-1. |эрш aBqjdH-8B80Buaqja/vL эвээвивиа|ВлЛ-aBaoBoiyn-L ajnjpqBqi-L хившв1-1 eeeoeyBinjojos-L—a^. aeapiouoqoio. aeaoeipodouaqo-h-aeaoe||AqdoAjeo-L эвээвшо|пд_Ь aBdOBOissBjg-L aeapiojatsv-k aBdOBidv-L dBaoBinv-L dBaoBiBiusiiV-L В181ШЭр^-к эваэвэиэ-L Bjpaqdg-L sn|ndod-L snojano-L ds е|щэ! Для пещеры Чагырской были отмечены незначительные различия в процентных соотношениях в спектрах, однако в целом спектры были достаточно сходны друг с другом. Это может говорить о том, что, по-видимому, Чагырская пещера является достаточно широкой, чтобы обеспечивать лучшую циркуляцию воздуха, и может лучше отражать внешнюю растительность, чем Страшная и Бийка-1. Можно отметить, что места сбора поверхностных образцов из Чагырской пещеры находились до статочно близко от входа в пещеру, в то время как в Бийке-1 и Страшной образцы отбирались ближе к задней стенке, что также может способствовать более высокой репрезентативности результатов. Выводы В целом пещерные палиноспектры достаточно достоверно отражают внешнюю растительность, однако, существует ряд факторов, которые необходимо учитывать при интерпретации таких спектров. Выделяются следующие факторы. 1. Параметры и количе ство входов в пещеру и морфология пещеры; 2. Расстояние от места отбора образца до входа в пещеру; 3. Особенности распространения пыльцы различных семейств; 4. Постдепозиционные процессы, по-разному влияющие на пыльцу различных семейств; 5. Деятельность животных внутри пещеры, например, гнездование насекомых или обустройство животными логова, либо деятельность человека. Палинологическое исследование трех объектов, располагающихся на территории Алтая (Бийка-1, Страшная, Чагырская) показало, что построение палеоэкологических реконструкций на основе пещерных данных представляется возможным, однако, полученные результаты требуют особо внимательной интерпретации. Разница в спектрах для пещер Страшная и Бий-ка-1 относительно таких таксонов, как цикориевые, сосна и в меньшей степени лютиковые, осоковые, розоцветные, по-видимому, может быть объяснена морфологическими особенностями пещер и местом обора образцов на анализ, а также особенностями распространения пыльцы этих семейств, часть из которых является анемофильной, другая – энтомофильной. Отмечается, что пыльца энтомофильных растений имеет тенденцию к преобладанию ближе к задней стенке пещеры. Сходные палиноспектры внутри и снаружи пещеры Чагырской, достаточной широкой по своей морфологии, образцы из которой отбирались бли-18 же к входу, могут говорить о том, что этот объект является более репрезентативным для палеоэкологических реконструкций, чем пещеры Страшная и Бийка-1, а также о том, что лучше внешнюю растительность отражают образцы, отобранные ближе к входу в пещеру.

Список литературы Пещерные археологические памятники как объект палинологических реконструкций

- Рудая Н. А. Палинологический анализ // Методические подходы к использованию биологических индикаторов в палеоэкологии / научн. ред. Л.Б. Назарова. - Казань: Казан. ун-т, 2011. - 280 с.

- Burney D. A., Burney L. P. Modern pollen deposition in cave sites: experimental results from New York State // New Phytologist. - 1993. - Vol. 124. - P. 523-535.

- Campbell I. Experimental mechanical destruction of pollen grains // Palynology. - 1991., - no 15. - P. 29-33. https://doi.org/10.1080/01916122.1991.9989387.

- Coles G.M., Gilbertson D., Hunt C., Jenkinson R.D.S. Taphonomy and the palynology of cave deposits // Cave Science - Transactions British Cave Research Association. - 1989, - no 16. - P. 83-89.

- Day J. Botany meets archaeology: people and plants in the past // Journal of Experimental Botany. - 2013. - Vol. 64, no 18. - P. 5805-5816. https://doi.org/10.1093/jxb/ert068

- Edwards K., Fyfe R., Hunt C., Schofield J. Moving forwards? Palynology and the human dimension // Journal of Archaeological Science. - 2015, - no 56. - P. 117-132. https://doi.org/10.1016/j.jas.2015.02.010

- Fiacconi M., Hunt C. O. Pollen taphonomy at Shanidar Cave (Kurdish Iraq): An Initial evaluation // Review of Palaeobotany and Palynology. - 2015. -Vol. 223. -P. 87-93.

- Hunt C.O., Fiacconi M. Pollen taphonomy of cave sediments: What does the pollen record in caves tell us about external environments and how do we assess its reliability? // Quaternary International. - 2017. - Vol. 485. - P. 68-75.

- Navarro C., Carriyn J. S., Prieto A. R., Munuera M. Modern Cave pollen in an arid environment and its application to describe palaeorecords // Complutum. -2002. - Vol. 13. - P. 7-18.

- Solecki R. S. Prehistory in Shanidar Valley, Northern Iraq // Science. - 1963. - Vol. 139. - P. 179-193.

- Solecki R. S. Shanidar IV, a Neanderthal Flower Burial in Northern Iraq // Science. - 1975. - Vol. 190. - P. 880-881.

- Weinstein-Evron M. Biases in archaeological pollen assemblages: Case studies from Israel // Contributions to Microbiology. - 1994, - no 29. - P. 193-205.