Пещерный храм Майцзишань как образец культовой архитектуры средневекового Китая (материалы для учебного курса "Археология зарубежной Азии")

Автор: Комиссаров Сергей Александрович, Черемисин Дмитрий Владимирович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Преподавание археологии и этнографии в вузах

Статья в выпуске: 3 т.12, 2013 года.

Бесплатный доступ

Обзор материалов, посвященных скальному храму Майцзишань (юго-восток Ганьсу, КНР), дает общее представление об особой категории историко-культурных памятников средневекового Китая, содержащих важнейшую информацию о разных сторонах жизни той эпохи. Строительство пещерных храмов и монастырей в V–VI вв. связано с распространением буддийских традиций из Индии – через Среднюю Азию – в Западный край и Северный Китай. Этому во многом способствовала политика правителей так называемых варварских (Северных) династий: цянской Поздней Цинь, сяньбэйской Западной Цинь, но в первую очередь – тобаской Северной Вэй. Благодаря такой деятельности создатели фигуративной пластики культовых объектов усвоили и адаптировали индийские и центральноазиатские модели, а также воплотили в иконографии сюжеты сутр, в ту эпоху активно переводившихся на китайский язык. Изготовление скульптуры в Майцзишань следовало общей линии развития, которая просматривается и на других памятниках: от аскетических образов подчеркнуто религиозного искусства ранних этапов к более конкретным, вполне земным моделям позднейшего периода. Китаизация буддийского искусства осуществлялась в плане его обмирщения.

Майцзишань, пещерный храм, буддийское искусство, фигуративная пластика

Короткий адрес: https://sciup.org/147218791

IDR: 147218791 | УДК: 72.03

Текст научной статьи Пещерный храм Майцзишань как образец культовой архитектуры средневекового Китая (материалы для учебного курса "Археология зарубежной Азии")

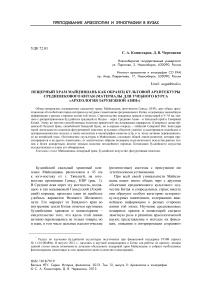

Буддийский скальный храмовый комплекс Майцзишань расположен в 45 км к юго-востоку от г. Тяньшуй, на юге-востоке провинции Ганьсу, КНР (рис. 1). В Средние века через эту местность, входящую в так называемый Ганьсуский (Хэсий-ский) коридор, проходил один из наиболее удобных вариантов Великого Шелкового пути. Его маршрут из Западного края во внутренние земли Китая отмечен крупными буддийскими храмами и монастырями – свидетельство того, что вдоль этой линии активно перемещались не только товары, но и идеи, в том числе цельные идеологические

(религиозные) системы с присущими им эстетическими установками.

При всей своей уникальности Майцзи-шань имеет много общих черт с другими объектами средневекового культового зодчества Китая и сопредельных стран; вместе они образуют особую категорию историкокультурных памятников, содержащих важнейшую информацию о разных сторонах жизни той эпохи. Изучение средневековых пещерных храмов и монастырей сыграло заметную роль в развитии археологической науки; представление о методах их фиксации, описания и интерпретации сохраняют

Рис. 1. Общий вид скального храма Майцзишань близ г. Тяньшуй пров. Ганьсу КНР (фото авторов)

важное значение для формирования профессиональной компетенции в рамках общих курсов по зарубежной археологии или специальных разделов, посвященных древним культурам азиатских стран.

Традиция использования естественных и искусственных пещер, как для жилья, так и культовых целей, имеет долгую историю и известна во многих странах. С одной стороны, пещера, соединяющая земной и подземный миры, сама по себе играла важную символическую роль 1. Не углубляясь в палеолитическую эпоху с ее замечательным пещерным искусством, несомненно, культового характера, укажем лишь на многочисленные христианские монастыри, сооруженные в скалах (например, в Каппадокии или в Крыму); сюда следует отнести и знаменитую Киевско-Печерскую (т. е. Пещерную) лавру. С другой стороны, строительство жилых и бытовых помещений в гротах представляло собой форму наиболее экономичной адаптации к природным условиям тех мест, где не хватало леса, но в изобилии имелись высокие откосы, сложенные из сравнительно мягких пород. Достаточно упомянуть многочисленные деревни, отрытые в лессовых толщах среднего течения Хуанхэ еще в доисторическую эпоху и сохранившиеся до наших дней.

Однако для Южной, Центральной и Восточной Азии развитие пещерного культового зодчества связано, прежде всего, со становлением и распространением буддизма. Первоначально буддийский ритуал концентрировался вокруг главного культового сооружения – ступы. Постепенно слияние концепции наземного храма с вертикальной структурой и идеи отшельнической медитации в пещере (основной путь просветления в хинаяне) привели к появлению пещерного храма с горизонтальной структурой (см.: [Павлов, 2001. С. 152]), в скальном рельефе имитирующем деревянные конструкции наземного строения. Формирование такого подхода происходит в Индии еще в III в. до н. э., при царе Ашоке, с последующим периодом интенсивного развития вплоть до VII–VIII вв. н. э. (см.: [Тюляев, 1988. С. 101]).

При всей заманчивости реконструкции прямого пути заимствования (через Гималаи – в Тибет, а затем и на территорию Северо-Западного и Северного Китая), на наш взгляд, он был все же кружным, во всяком случае, на ранних этапах. Переходы через территорию Непала были освоены значительно позже 2. Дело в том, что между тибетскими и классическими индийскими монастырями существуют заметные различия. Во-первых, в Индии, как правило, пещерные комплексы не имеют наземных частей: и чайтья (храм), и, если есть, вихара (монастырь) практически полностью располагались в скальных толщах. Во-вторых, значительную роль в их убранстве, помимо круглой скульптуры, играли большие рельефные панно. Изменения в базовой индийской традиции осуществлялись по мере распространения буддийского учения в других странах. К древностям кушанского государства Гандхара (на территории современного Пакистана) относится монастырь Фил-хона (ок. 200 г. н. э.), где пещерные сооружения сопровождались, как минимум, двумя ступами на верхней площадке храма. В Бамиане и Бактрии для периода III–V вв. известны как пещерные, так и комбинированные пещерно-наземные монастыри [Литвинский, 2000. С. 78–81]. Группа «отдельных буддийских комплексов» Кара-тепе в Термезе представляет собой сочетание обоих видов построек [Ставиский, 1987. С. 283]. Далее традиция распространяется на Западный край, где также представлены и «чисто» пещерные 3, и пещерно-наземные памятники. Из числа последних можно назвать монастыри в Чикан-куле (датирован примерно VII в.) и в Безеклыке (с VI–VII по VIII–X вв.)

[Литвинский, 2000. С. 57–68], а также Шикшин в Карашарском оазисе (примерная дата V–VII вв.) [Дьяконова, 1995]. Значительный интерес представляет городище Яр-хото (Цзяохэ), датированное в основном гаочанским периодом (V–VII вв.); в его составе развитые храмовые сооружения включают и отдельные ниши для монахов [Цзяохэ гучэн…, 1998. С. 70–130]. Однако главным местом их проживания, очевидно, были пещеры, непосредственно примыкавшие к городу [Туманова, 1989. С. 48–53]. Интересно отметить, что один из центральных храмов подземный, т. е. своего рода имитация пещерного культового строения в развертке на плоскости.

Во всех пещерных комплексах Синьцзяна активно использовалась настенная живопись, практически вытеснившая барельефы. Наивысшего расцвета она достигла в Могао (Дуньхуан), где использовалась в сочетании с объемной скульптурой. Затем «храмовая» линия продолжилась на территории Китая (на восток вплоть до провинций Ляонин и Шаньдун), тогда как «монастырская» наиболее полно реализовалась в Тибете [Комиссаров, 2002].

Исследование пещерных памятников являлось одной из главных задач изысканий, проводившихся в Восточном Туркестане на рубеже XIX–XX вв. Экспедиции под руководством М. А. Стейна, С. Гедина, П. Пельо, А. фон Лекока, С. Ф. Ольденбурга, Кодзуи Отани и др. неоднократно обследовали эти объекты, доходя на востоке до Дуньхуана [Попова, 2008]. Двигаясь с востока, другие ученые (Э. Шаванн, В. Сегален, Мидзуно Сэйити и др.) изучали буддийские гроты Северного Китая, особое внимание уделив Лунмэню [Комиссаров, Азаренко, 2011]. Майцзишань оказался как бы между этих встречных направлений научного поиска. В период «экспедиционного бума» до него просто не добрались, поэтому он меньше известен научной общественности по сравнению с Кумтурой, Могао, Юньганом и т. д.

Детальное обследование монументального комплекса началось только в 1952 г., когда Министерство культуры КНР при участии пекинских археологов создало для этого специальный отряд, на основе которого в следующем году учредили Институт по сохранению памятников материальной культуры Майцзишань. В 1986 г. его преоб- разовали в Институт искусства пещер Май-цзишань, в штате которого в настоящее время насчитывается 67 сотрудников 4. Основные работы по изучению и реконструкции осуществлялись в 1975–1984 гг. В 1961 г. скальный храм был включен в реестр историкокультурных объектов общегосударственного значения 5; он находится также «на листе ожидания» по включению в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО (World Heritage).

В центре исторического ландшафтного комплекса громоздится скальный утес – наиболее высокая вершина (1 742 м над уровнем моря) в горном микрорайоне. Его фронтальная, обращенная к югу, отвесная поверхность высотой до 142 м от подножья была выбрана для сооружения своеобразного скального храма с рукотворными пещерами и нишами. В этих помещениях, соединенных в прошлом системой деревянных мостков и лестниц, расположены в основном глиняные и иногда каменные буддистские скульптуры, потолки и стены покрыты живописными росписями – фресками. В ряде естественных углублений, образующих своеобразные скальные навесы, и сегодня местные жители и туристы устраивают символические приношения буддийским божествам и силам природы.

Пещеры вырублены в скале на уровне около 60–70 м. Они образуют не менее 10 нерегулярных «этажей». После землетрясений в Майцзишань, одно из которых в 734 г. разрушило центральную, обращенную к югу, часть утеса, создание пещер на этом фасе не возобновлялось. Реконструируя этапы «застройка» утеса, его помещения условно разделяют на юго-западное и юговосточное скопления, которые на высоте около 50 м соединялись между собой двумя переходами, а сейчас разделены «пробелом». Всего сохранились 194 пещеры и ниши, создававшиеся с небольшими перерывами на протяжении около 1 000 лет, в период династий Поздняя Цинь (384–417 гг.), Северная Вэй (386–534 гг.), Западная Вэй (534– 556 гг.), Северное Чжоу (557–581 гг.), Суй (581–618 гг.). При династиях Тан (618–

907 гг.), Северная Сун (960–1127 г.), Мин (1368–1644 гг.) создавались некоторые новые объекты, но в основном реконструировались и перестраивались прежние. Таким образом, можно сказать, что в Майцзишань представлены все этапы средневекового искусства Китая, хотя и в разной степени.

Из более чем 7 200 изображений основная часть относится к ранним периодам. Стены многих пещер покрыты высокохудожественными буддийскими и светскими росписями (общая площадь более 1 300 кв. м), в них прослеживается влияние фресок из погребений эпохи Хань (например, в мавзолее Маолин). Скульптуры в основном делались из глины и раскрашивались; есть также некоторое количество каменных барельефов, возможно, привезенных адептами из других областей.

Выяснилось, что больше всего пещер относится к династии Северная Вэй. После некоторых колебаний в сторону даосизма, тобаские правители приняли буддизм в качестве государственной идеологии и с энтузиазмом неофитов начали насаждать его по всей территории обширной империи [Крюков и др., 1979. С. 184–186]. Наиболее ранняя датирующая надпись нанесена тушью на пьедестале статуи Будды в гроте № 115 и указывает на 3-й год девиза правления Цзинмин (вэйского императора Сюань Уди), что соответствует 502 г. Для объектов, построенных до конца V в., характерны подквадратные в плане помещения с плоским потолком, с двумя большими нишами по сторонам и часто с рядами маленьких ниш; среди скульптур преобладает набор из трех фигур – Будда и бодхисаттвы по бокам. Древнейшая датированная пещера № 78 в ширину больше глубины; у стен с трех сторон – высокий алтарь, на нем и в малых нишах стен расположены глиняные Будды и бодхисаттвы. Фрески на стенах изображают в основном донаторов, рядом написаны их имена и место происхождения, в том числе – город (округ) Чоучи, основанный в 446 г.

Донаторы изображены в так называемой варварской (сяньбэйской) одежде, запрещенной в государстве Северная Вэй в 486 г., в ходе реформ императора Тоба Хуна. Таким образом, начальный этап в строительстве Майцзишань относится к промежутку между 446 и 486 г. [Ма Шичжан, 1998. С. 315; Li Yuqun, 2010. P. 601]. Его можно еще больше сузить, поскольку в период с 444 по 452 г., при императоре Тоба Тао, государственной религией был провозглашен даосизм, а буддизм жестко преследовался. Однако некоторые исследователи полагают, что храм в Майцзишань был основан еще до того, как регион Ганьсу захватили табгачи, и он контролировался цянской династией Поздняя Цинь либо сяньбэйской династией Западная Цинь. Начало строительства связывают с деятельностью известного чань-ского монаха Сюань Гао в период с 400 по 410 г., но в любом случае не позднее 420 г. [Чжан Сюэжун, 1983]. Именно в этот короткий период создатели фигуративной пластики пещерных храмов и монастырей в Хэси усвоили и адаптировали многие центральноазиатские модели, а также воплотили в иконографии сюжеты сутр, в ту эпоху активно переводившихся на китайский язык [Chinese Sculpture, 2006. P. 222–223]. Как правило, скульптуры создавались на деревянной основе, которую обматывали тростником, коноплей или пшеничной соломой, а сверху покрывали глиной или стуком, затем моделировали, вырезали детали и окрашивали. Иногда изготовливались глиняные скульптуры с каменным «сердечником» [Shrotriya, Zhou Xueying, 2007].

В следующий период (до падения династии Северная Вэй) появились «копытообразные» в плане пещеры со сводчатым потолком, число статуй в наборе увеличилось до пяти (Будда, два ученика, два бодхисаттвы) и семи (добавились два стража) фигур. Среди многочисленных наскальных рисунков, помимо цветов лотоса, небесных фей и т. п., появляются картины по сюжетам джатак (рассказов о предыдущих перерождениях Будды), а также повествования в картинах на тему сутр (так называемые цзинбянь ): о Западном рае Чистой земли, о Вэймоцзе (китайское имя Вималакирти, благочестивом мирянине, который достиг просветления и превзошел мудростью всех учеников Будды) и т. д. Крупнейшая фреска (цзинбянь о Чистой земле) в пещере № 127

Рис. 2. Будда и бодхисаттвы в нише № 13: династия Суй, реконструкция при династии Мин (фото авторов)

подробно представляет картину рая со многими пейзажами, строениями, людьми, иллюстрируя эхсатологические настроения амидаизма, получившего распространение в то время.

При Западной Вэй появились пещеры, копирующие конструкцию деревянных теремов, для чего высекались 8-угольные колонны, потолочные балки, кронштейны-доугуны, слеги для черепицы. За колоннами располагалась галерея, за ней высекались пещеры и ниши. Среди скульптур популярны изображения Вималакирти (Вэймоцзе) и бодхисаттвы Маньчжушри (Вэньшушили); часто с двух сторон от Будды расположены фигуры обычных девочки и мальчика, что свидетельствует о трансформации визуальных канонов и значительном обмирщении искусства 6. Кроме того, когда необожжен- ная глина, из которой сооружена большая часть скульптур, разрушалась, образы божеств подновлялись и подкрашивались, в сюжеты росписей также вносились изменения в соответствии со стилистическими трансформациями и религиозными предпочтениями.

При Северной Чжоу увеличилось число больших гротов. Вход в них оформлен рядом колонн, затем идет галерея, а за ней – до семи пещер, иногда с деревянными конструкциями. В пещере № 3 – «Галерея тысячи Будд» (Цяньфолан), располагаются в шесть рядов изображения, вырезанные в скале.

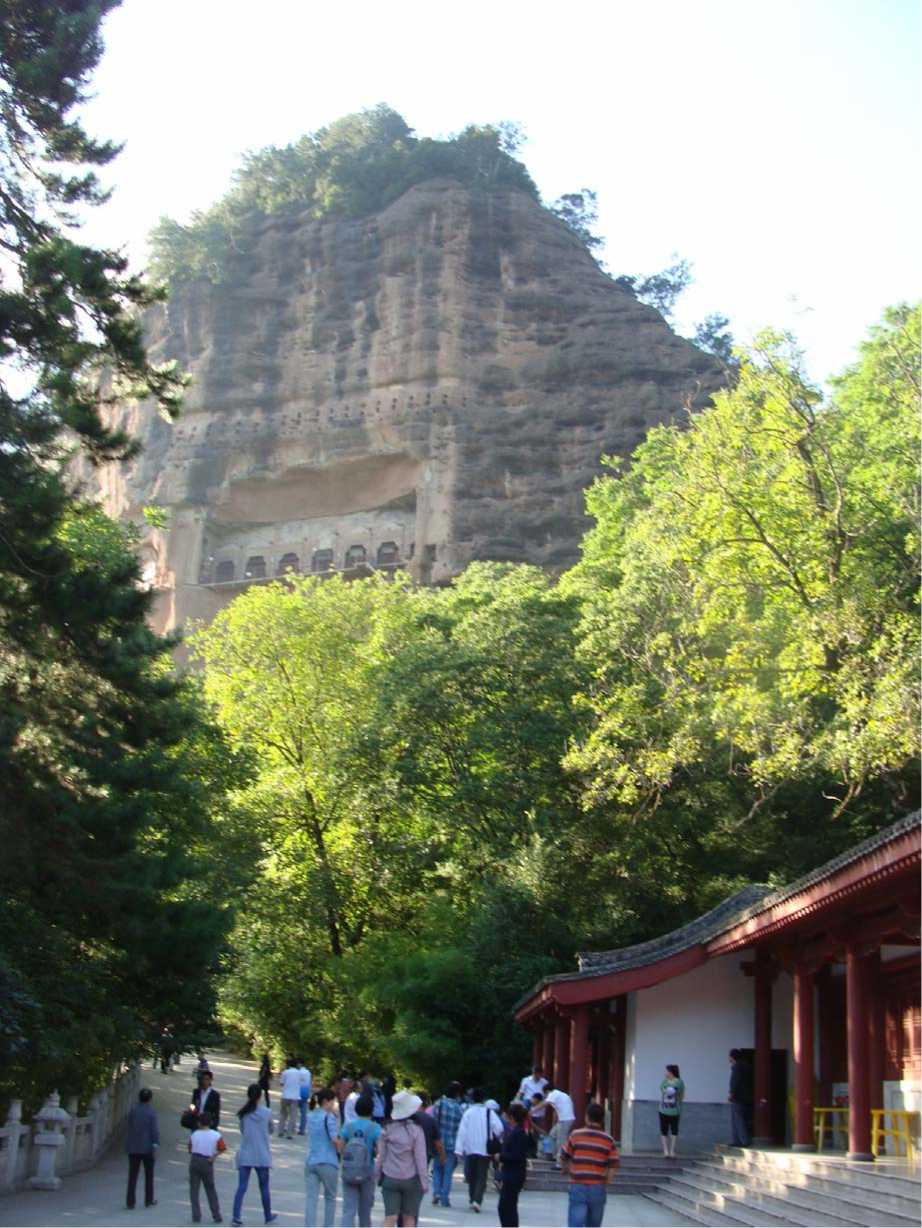

Пещеры, построенные или реконструированные при династии Суй, отличаются от предшествующих: они прямоугольные в плане с четырехскатным потолком либо «копытообразные» со сводчатым потолком. Наиболее известное изваяние Майцзишань, созданное в начале VII в., – Будда в нише № 13 высотой 15,8 м (рис. 2, 3).

Использование храма продолжалось и при династии Тан, но, в целом без заметного

Рис. 3. Деталь скульптурной группы из ниши № 13 (фото авторов)

количественного и качественного подъема, который имел место в Дуньхуане [Dun Huang…, 2012. P. 42–45, 62–69] и особенно в Лунмэне [Дин Минъи, 1979]. Сдерживающим фактором мог оказаться ряд разрушительных землетрясений [Дун Юйсян, 1983. С. 29]. Характерны для этого периода полихромные фигуры (рис. 4). Одна из фигур в композиции пещеры № 5 – воин в доспехах, обычно воспринимаемый в качестве Небесного царя, стоящего на быке (рис. 5), трактуется исследователями как возможное воспроизведение Господа Шивы и его белого быка Нандин [Shrotriya, Zhou Xueying, 2007]. Это может свидетельствовать о значительной устойчивости базовых индийских канонов либо о вторичном влиянии из Индии благодаря активному развитию торговых и культурных контактов Китая с внешним миром в эпоху Тан. Отметим также, что сам внешний облик этого персонажа явно не китайский и, скорее, соответствует среднеазиатскому («согдийскому») типу. Таким образом, даже немногочисленные танские материалы фиксируют поликультурный характер буддийского искусства Майцзишань.

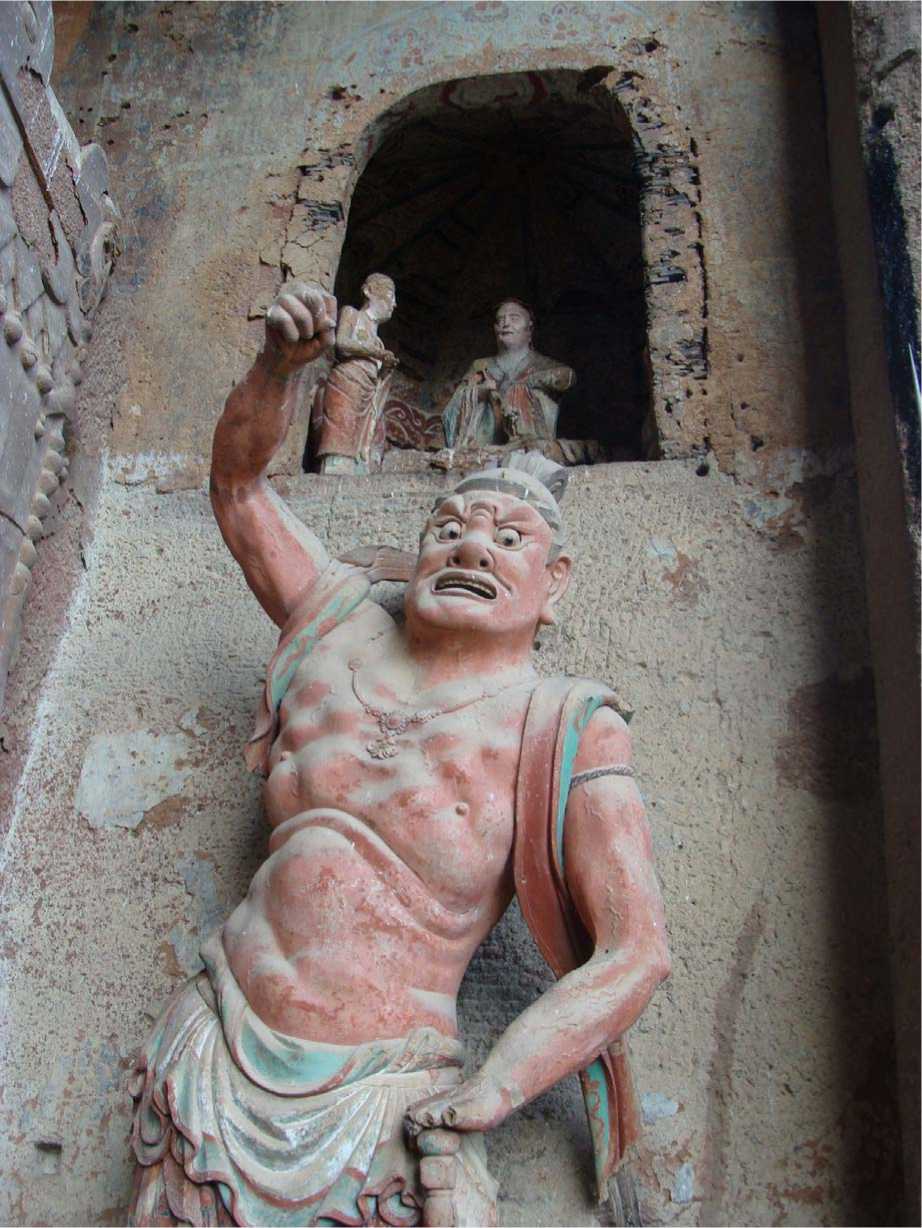

При династиях Сун и Мин проводились реконструкция многих гротов и обновление скульптур (рис. 6). Минские мастера, судя по выполненному ими большому центральному панно в нише № 13 (см. рис. 2), пытались более четко связать разрозненные пещеры в единую архитектурную структуру. После падения династии Мин попыток возродить деятельность Майцзишань как культового комплекса больше не предпринималось 7, и он приходит в упадок (равно как и большинство других пещерных монастырей и храмов Китая).

Рис. 5. Небесный царь, попирающий быка, из грота № 5 (фото авторов)

Рис. 6. Фигура стража во «Дворце семи будд» в пещере № 9: династия Северное Чжоу, реконструкция при династии Северная Сун (фото авторов)

Изучение пещерных храмов и монастырей Центральной и Восточной Азии на примере комплекса Майцзишань позволило решить следующие учебные задачи:

-

1) расширить и уточнить историографию зарубежной и отечественной археологии за счет сведений о научных экспедициях рубежа XIX–XX вв.;

-

2) продемонстрировать комплексное применение различных методов изучения археологических объектов (типологического, эпиграфического, историко-архитектурного, искусствоведческого);

-

3) сопоставить вещественные и нарративные источники, используя такую важнейшую особенность Китая, как развитая письменная традиция;

-

4) выявить взаимодействие разных этнокультурных компонентов в рамках культового искусства;

-

5) указать на систему хорошо датированных изображений Средневековья, которые можно использовать для сопоставительного анализа находок из сопредельных регионов.

Представленный материал может быть использован в изучении курса «Истории искусства Востока».

Список литературы Пещерный храм Майцзишань как образец культовой архитектуры средневекового Китая (материалы для учебного курса "Археология зарубежной Азии")

- Дин Миньи. Лунмэнь шику Тандай цзаосяндэ фэньци юй лэйсин (Периодизация и типология изображений династии Тан в пещерах Лунмэня) // Каогу сюэбао. 1979. № 4. С. 519-546 (на кит. яз.).

- Дун Юйсян. Майцзишань шикудэ фэньци (Периодизация каменных пещер Майцзишань) // Вэньу. 1983. № 6. С. 18-30 (на кит. яз.).

- Дьяконова Н. В. Шикшин: Материалы Первой Русской Туркестанской экспедиции академика С. Ф. Ольденбурга. 1909-1910 гг. М.: Вост. лит. 1995. 301 с.

- Комиссаров С. А. Пещерные монастыри Западного Тибета // Сибирь на перекрестье мировых религий: Материалы межрегион. конф. Новосибирск, 2002. С. 172-174.

- Комиссаров С. А., Азаренко Ю. А. Пещерный храм Лунмэнь (материалы к лекциям по курсу «История искусства Востока») // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2011. Т. 10, вып. 4: Востоковедение. С. 171-175.

- Комиссарова Т. Г. Вэймоцзе цзин // Духовная культура Китая: Энцикл.: В 5 т. М., 2007. Т. 2: Мифология. Религия. С. 408-411.

- Крюков М. В., Малявин В. В., Софронов М. В. Китайский этнос на пороге Средних веков. М.: ГРВЛ, 1979. 327 с.

- Литвинский Б. А. Архитектура и строительное дело // Восточный Туркестан в древности и раннем средневековье: Архитектура. Искусство. Костюм. Музыкальная культура. М., 2000. С. 13-217.

- Ма Шичжан. Майцзишань шику (Каменные пещеры Майцзишань) // Чжунго дабайкэ цюаньшу: Каогусюэ: Диэр бань (Большая Кит. энцикл.: Археология: 2-е изд.). Пекин: Чжунго дабайкэ цюаньшу чубаньшэ, 1998. С. 315-316 (на кит. яз.).

- Малявин В. В. Цветы в тумане: вглядываясь в Азию. Родники, 2012. 382 с.

- Майцзишань шику / Чжэн Чжэньдо сюй (Каменные пещеры Майцзишань) / Вступ. ст. Чжэн Чжэньдо). Пекин: Вэньу чубаньшэ, 1954. 30 с. 161 ил. (на кит. яз.).

- Майцзишань шику // Фоцзяо байкэ - фоцзяо чжичжи тан (Каменные пещеры Майцзишань // Буддийская энцикл. Зал знаний о буддизме). (Б. г.). URL: http://wiki.fjdh. com/index.php?doc-view-59566.html (дата обращения 23.12.2012).

- Павлов Н. Л. Алтарь. Ступа. Храм: Архаическое мироздание в архитектуре индоевропейцев. М.: Олма-Пресс, 2001. 368 с.

- Попова И. Ф. Российские экспедиции в Центральную Азию на рубеже XIX-XX веков // Российские экспедиции в Центральную Азию в конце XIX - начале XX века (Russian Expeditions to Central Asia at the Turn of the 20th Century). СПб., 2008. С. 11-39.

- Ставиский Б. Я. Кара-тепе - буддийский культовый центр кушанского Термеза как памятник древних среднеазиатско-индийских связей // Центральная Азия: новые памятники письменности и искусства. М., 1987. С. 282-289.

- Туманова О. А. Городище Яр-Хото (Цзяохэ) // Тр. Гос. Эрмитажа. Л., 1989. Т. 27: Культура и искусство народов Востока. С. 15-56.

- Тюляев С. И. Искусство Индии: III тысячелетие до н. э. - VII век н. э. М.: Искусство, 1988. 342 с.

- Цзяохэ гучэн - 1993, 1994 няньду каогу фацзюэ баогао (Доклад об археологических раскопках 1993, 1994 гг. на городище Цзяохэ) / Лю Сюэтан, Идрис Абдурасул, Син Кайдин и др. Пекин: Дунфан чубаньшэ, 1998. 204 с. 8 цв. ил. 38 ч/б ил. (на кит. яз.).

- Чжан Сюэжун. Майцзишань шикудэ чуанцзянь няньдай (Хронология создания каменных пещер Майцзишань) // Вэньу. 1983. № 6. С. 14-19 (на кит. яз.).

- Alt K. W. et al. Climbing into the Past - First Himalayan Mummies Discovered in Nepal // Journal of Archaeological Science. 2003. Vol. 30. No. 11. P. 1529-1535.

- Chinese Sculpture / A. F. Howard, Li Song, Wu Hung et al. New Haven; L.; Beijing: Yale Univ. Press; Foreign Languages Press, 2006. 521 p.

- Dun Huang in Renkleri - Ipek Yolu'na Açilan Büyülü Kapi / Ed. by C. Karavit. Istanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2012. 76 p.

- Hϋttel H. G. Excavations at Khingar Mound // Ancient Nepal. 1993. No. 134. P. 1-17.

- Li Yuqun. Classification, Layout, and Iconography of Buddhist Cave Temples and Monasteries // Early Chinese Religion. Leiden; Boston: Brill, 2010. Pt 2: The Period of Division (220-589 AD). Vol. 1. P. 575-740.

- Shrotriya A., Zhou Xueying. Artistic Treasures of Maiji Mountain caves // Asianart.com (on-line journal). April 17, 2007. URL: http://www.asianart.com/articles/alok/index.ht ml (дата обращения 03.01.2013).