Песнопения благоверным князьям Борису и Глебу в контексте русского искусства эпохи средневековья

Бесплатный доступ

Песнопения в честь благоверных князей Бориса и Глеба фиксируются в нотированных рукописях с конца XI вплоть до XIX вв. и включают не только богослужебные жанры, но и духовную лирику (покаянные и духовные стихи). В песнопениях раскрываются разные грани святости Бориса и Глеба - мученики, заступники за Отечество, просветители, целители. В статье рассматривается, каким образом характерное для средневековой культуры творчество по образцу, на подобен, находит свое отражение не только в гимнографии, но и в иконописи, и в литературных жанрах. В то же время в честь Бориса и Глеба были созданы и новые оригинальные песнопения, в поэтических текстах которых реальные исторические события были переосмыслены с точки зрения христианской традиции, и для их роспевания были созданы новые музыкальные решения. Изучение песнопений Борису и Глебу позволяет выявить общие принципы художественного творчества в древнерусском каноническом искусстве.

Князья борис и глеб, служба, гимнография, певческие рукописи

Короткий адрес: https://sciup.org/147231665

IDR: 147231665 | УДК: 783(470+571) | DOI: 10.14529/ssh190312

Текст научной статьи Песнопения благоверным князьям Борису и Глебу в контексте русского искусства эпохи средневековья

Благоверные князья Борис и Глеб стали первыми канонизированными русскими святыми — страстотерпцами (безвинно принявшими насильственную смерть, в уподобление Христу), что дало начало новому чину святости, появившемуся в русской церкви. В поэтическом тексте канона в их честь проявляется один из главных принципов средневекового христианского искусства — творчество по образцу (на подобен), поэтому подвиг Бориса и Глеба — непротивление злу насилием, ставится в один ряд с жертвой Христа и первомученика Стефана: «Яко въ истину си подобьникъ Бога въплощьшаагося. за убивающая тя тепле моляшеся святе. яко пьрво-мученикъ Стефанъ Великыи. Сего ради съ нимь прославися»1 [44, л. 104].

Канонизация Бориса и Глеба состоялась вскоре после их мученической кончины в конце XI в. История почитания благоверных князей отразилась в ранних русских летописях [20, стб. 80, 121, 130—146; 18, стб. 105, 115—133], старших списках житий [16, 15], анонимном «Сказании, и страсти, и похвале святую мученику Бориса и Глеба. Ранние богослужебные памятники — проложное житие и три паремийных чтения свидетельствуют о том, что практически сразу появляются необходимые для богослужения тексты.

Самые ранние из известных нам песнопений Борису и Глебу были зафиксированы в Типографском Уставе с Кондакарем конца XI в. — ненотированные икос и кондак2 [13, л. 73]. По данным Студийского

Устава [25, с. 203—204] праздничная служба мученикам Борису и Глебу содержала богослужебные указания на исполнение следующих песнопений: канон «Воду прошед» 8 гласа с ремаркой «яко творение митрополита»; кондак на подобен «Дева днесь» 3 гласа, светилен, три стихиры на подобен «Небеснымъ чином» 1 гласа на хвалитех, на стиховне три стихиры на подобен «Кыми похвалными» 2 гласа. По Уставу, помимо чтений из Апостола и Евангелия, предписывалось чтение жития князя Владимира.

Количество песнопений, записанных в рукописях кон. XI—XIV вв., значительно превышает данные Устава. В нотированных рукописях кон. XI — нач. XV вв. 3 было выявлено 19 разножанровых песнопений (три кондака, икос, стихиры, канон). Самым полным по составу оказался Стихирарь из собрания Российской национальной библиотеки [44], в котором содержится 14 стихир и нотиро-ванный канон. Это свидетельствует об особом почитании Бориса и Глеба, что подтверждается также активным строительством церквей в их честь в разных городах. Первые деревянные храмы на месте гибели благоверных князей на реках Льте и Смядыни возвели в 70-е гг. XI в. Центром почитания святых Бориса и Глеба стала построенная в их честь церковь в Вышгороде. Это событие позже будет воспето сначала в одном из тропарей канона «Чюдесы ваю кыпитъ. Вышеградъ пречьстьныи яко рекы исцеления. отъ гроба истачаета»1, а затем в стихире великой вечерни: «Радуйся и веселися Вышеграде, красуйся и ликуй святая церковь»2. Таким образом, в Студийскую эпоху происходит только формирование нотированного корпуса, что подтверждается нестабильным составом песнопений и различным их количеством в кодексах.

Образцом для иконографии Борису и Глебу стали великомученики и воины — Георгий Победо-носец3 и Димитрий Солунский4, изображавшиеся с копьем и мечом в руках, в воинском облачении, где красный цвет символизировал пролитую кровь и мученическую смерть. На ранних иконах Борис и Глеб изображаются вдвоем в полный рост с обязательными каноническими атрибутами мучеников и воинов5 — крестами и мечами, например, как братья, целители Козма и Дамиан6. Этот образ нашел свое поэтическое и музыкальное воплощение в одном из тропарей канона Борису и Глебу: «Кръвию своею. прапруду носяша пре-славьная и крьстъ въ скипетра место. въ десную руку ныня имуща. съ Христосъмь цьсарьсвовати съподобистася. Романе и Давыде. воина Христова непобедимая»7.

Если сравнивать иконографию и гимнографию Борису и Глебу, то можно отметить общую тенденцию — стремление, опираясь на византийский образец передать характерные национальные черты, таким образом, вводя святых в ряд общехристианских, сделать их узнаваемыми. «Кръвию своею очьрвила еста. нетьленьную ризу и въшьла еста. въ дворы бесконьчьныя веселящася. идеже апостоли и пророци и мученицы и святителе. и преподобныихъ мъножьство»8.

В песнопениях начального периода на первый план выходят образы князей как просветителей Руси новой верою, целителей, заступников. Для того чтобы ввести первых русских святых в контекст общехристианской истории в гимнографии использовались образцы — аутомелоны9, созданные задолго до канонизации князей, по которым были роспеты песнопения в честь Господских и Богородичных праздников, апостолов, мучеников. Так, в качестве аутомелона, использовались песнопения из службы Успению Богородицы, апостолам Петру и Павлу, целителю Пантелеймону, роспетые на подобен «Киими похвальны», аутомелон «Егда от древа» апеллирует к службе Великого Пятка, Великой Субботы, а «Все упование» отсылает нас к службе бессребреников Козмы и Дамиана, «Небесным чином» представляет богородичен10 из Октоиха.

Музыкально-поэтическая композиция само-гласных песнопений (роспетых не на подобен) тоже могла стать образцом для создания новых песнопений. Например, самогласная стихира «Придете восхвалим» 6 гласа построена по тому же принципу как и стихиры, входящие в последование праздников — Успения Богородицы, Воздвижения Креста Господня, великомученику Георгию, пророку Илие и др.

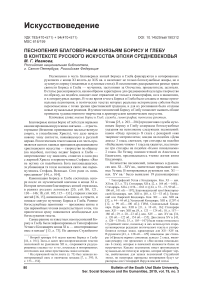

Уже в XII в. были созданы и оригинальные песнопения Борису и Глебу, поэтические тексты которых раскрывали реальные исторические события, а музыкальное воплощение выделялось своей самобытностью. Следует отметить две стихиры «Плотескую богатяще» [19] и «Богом избрании», имеющих особую музыкальную композицию — многогласники. В этих стихирах есть описание убийства братьев, причем в стихире «Богом избрании» оно более точно соответствует текстам летописей, житий и Сказания. В этой стихире, в отличие от других песнопений, где убийцей назван Святополк, упоминаются те, кто исполнил его волю «[3-й глас] како своею брату непощаде. [4-й глас] оканьныи убиица. съмевыи зависти ради. [6-й глас] пославъ. [5-й глас] зълыя слугы»11 (рис. 1). Именно на этом небольшом отрывке текста происходит самая частая смена гласов, причем 3-й, 6-й и 5-й гласы используются здесь единственный раз.

В стихире «Плотескую богатяща» главное внимание уделено описанию чудес, происходивших от мощей святых. Тема чудес выражается с помощью различных средств музыкальной выразительности — оригинальной музыкальной композиции (многогласник), использованием двух видов нотации — знаменной и кондакарной, протяженного роспева

^Д{*»^^- Чл *V 1 ^» НИ0 к p4 ToyH t n e Ш д . t^' [^ H*L ^~

*- * X'\

еукн н ij ^ (гм’ккъ! н ’L<\ kht 1 н p д д и- по t-ь л л Kt* Tb", l^.AA^fГ'Ь1 кьсеклдже

Рис. 1. Служба свв. Борису и Глебу на 24 июля. Стихира-многогласник «Богом избрании». XII в. (1156—1163 гг.) [44, л. 99 об.]

(внутрислоговые вставки) (рис. 2). Причем, если сравнить знаки, использующиеся при нотирова-нии кондаков и стихиры «Плотскую богатяща», то можно увидеть, что в стихире употребляются более сложные по начертанию кондакарные знаки, которые иногда могут располагаться в несколько рядов.

Рис. 2. Служба свв. Борису и Глебу на 24 июля. Стихира-многогласник «Плотескую богатяща».

XII в. (1156—1163 гг.) [44, л. 74 об.]

К песнопениям, в которых отразилась история жертвенного подвига и последующего почитания мучеников, относятся также многогласник «Богом избрании» и самогласная стихира, впоследствии славник, «Придете новокрещении» 8 гласа. Таким образом, на ранний период создания песнопений службы Борису и Глебу, некоторые из них составлялись по образцу песнопений в честь особо почитаемых святых или праздников, а другие были оригинальными по тексту и роспеву.

Борис и Глеб стали олицетворением заступников родной земли: «благородьная брата. непрестаита молящася за отьчьство ваю»1. Не случайно в тексте «Сказания» они сравниваются с воином Димитрием Солунским: «Темьже и борета по своемь отьчьстве и пособита, якоже и великий Димитрии по своемь отьчьстве»2. Как предводители небесного воинства

Борис и Глеб являются во время Невской битвы 15 июля 1240 г. воеводе князя Александра Невского — Пелгусию, увидевшему плывущий насад (речное плоскодонное беспалубное судно), в котором стояли святые страстотерпцы. «Рече Борисъ: “Брате Глебе, вели грести, да поможемь сроднику своему князю Александру”»3. Великому князю Дмитрию Ивановичу, расположившемуся станом на поле Куликовом, в ночи было открыто видение: «Видешя бо вернии, яко въ 9 час бьющееся аггели помогают христианомъ, и святыхъ мученикъ полкъ, и воина Георгиа, и славнаго Дмитриа, и великых князей тезоименитых Бориса и Глеба. В них же бе воевода съверъшенаго плъка небесных вой — архистра-тигъ Михаил. Двоя воеводы видеша погани полци треслънечный плъкъ и пламенныа их стрелы, яже идут на них; безбожнии же татарове от страха Божиа и от оружия христианскаго падаху. И възнесе Богъ десницу нашего князя на победу иноплеменникъ»4. В конце XIV в. появляется изображение Бориса и Глеба на конях5, образом для которого стала иконография воинов Сергия и Вакха6, Флора и Лавра7.

В песнопениях службы получила свое отражение и одна из важнейших тем, связанная с понятием рода, семьи, воплотившаяся в образах трех братьев: Бориса, Глеба и Святополка. Младшие братья становятся образцами братской любви, почитания старших, Святополк же назван новым Каином, повторившим ветхозаветный библейский сюжет о братьях Каине и Авеле. В одном из тропарей канона, посвященном Святополку, раскрываются главные причины, побудившие его к убийству братьев, — зависть, и борьба за власть: «Разгневася братоубиица. яко Каинъ древле. Святопълкъ Оканьныи. явися законопреступьно и къ зависти убииство приплете. властию прельстивыся. сластолюбия. отъмьщения же правьдьнааго не убежа»8.

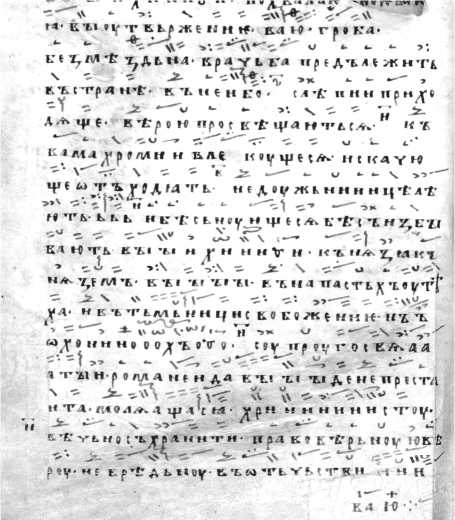

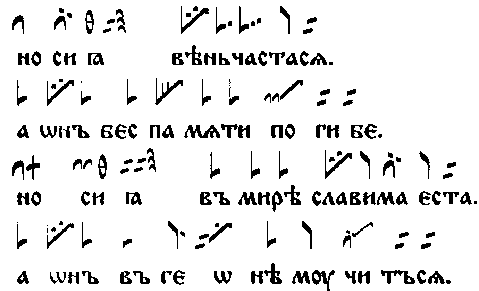

Отношение гимнографа к мученической смерти братьев отражается в стихире «Придете новокре-щении» 8 гласа, однако редактирование поэтического текста и роспева (в более поздних рукописях сохранилась редакция из Стихираря кон. XIV — нач. XV вв. [34, л. 122 об.]), свидетельствует о переосмыслении этого события. Так в текст была добавлена строка о наказании Святополка за преступление: «Но сия веньчастася / А онъ бес памяти погибе. Но сия въ мире славима еста / А онъ въ геоне мучиться» [34, л. 122 об.], которая подчеркнула противопоставление младших братьев их антагонисту — старшему брату, что отражается и в роспеве (сочетание протяженного роспева фиты и одинакового по графике окончание строк, характеризующих Бориса и Глеба) (рис. 3).

Рис. 3. Служба свв. Борису и Глебу на 24 июля.

Стихира «Придете новокрещении», 8 глас.

Кон. XIV — нач. XV вв. [34, л. 122 об.]

В то же время на музыкальном уровне подчеркивается родство братьев, поскольку имена Бориса и Святополка начинают роспеваться одной музыкальной попевкой [34, л. 122 об.], в отличие от более ранних списков [44, л. 100—100 об.; 10, л. 166 об.—167]. Этот принцип сохраняется и в более поздних рукописях, в которых имена Бориса и Святополка озвучиваются попевкой кулизма [41, л. 662 об.] (рис. 4).

-X X ^ *

* • в»\ I coy дю при ем ле те ^ Гп- ^ з» :. : моу че нм ко во ри со.

V "0 :: гл^ во же

V /?:» V 1 :: ют то го же врл та »* / ^' ^ :о ^ ; М врд ГА СВА ТО ПОЛ КА.

^ Л ^ \Х ^ и* 1 :о д : ® кю аг не це за клана бы сте.

Рис. 4. Служба свв. Борису и Глебу на 24 июля.

Славник на хвалитех «Придете новокрещении», 8 глас. Кон. XVI в. [1589—1591 гг.] [41, л. 662 об.]

Такой прием, когда благодаря объединяющей формуле выявляется двуединство внешне противоположных явлений, использовался и в песнопениях других служб1.

Борис и Глеб, не противящиеся воле старшего брата, стали примером смирения и послушания для своих потомков — князей, разрушающих единство Руси братоубийственными войнами и борьбой за власть, о чем свидетельствует создание литературного памятника второй половины XII в. — «Слово о князьях», приуроченный к празднованию перенесения мощей святых 2 мая.

Следующий этап развития гимнографии в честь Бориса и Глеба отразился в рукописях, начиная с XV в., когда возникла необходимость нового осмысления места Руси в общехристианской культуре. Это связано со следующими историческими событиями: подписанием Флорентийской унии в 1439 г., которая не была принята в Византии и на Руси, затем падением Константинополя в 1453 г., и возвышением Москвы, объединившей вокруг себя русские земли. В этот период происходит прославление местных святых и недавно прославленных чудотворцев, а также возникает необходимость в обращении к памяти первых русских святых.

В связи с принятием Иерусалимского устава и расширением количественного состава необходимой для богослужения гимнографии для микроциклов — малой вечерни и литии создаются новые песнопения. Как и в Студийскую эпоху, они через апелляцию к ранее созданным аутомелонам, уподобляют Бориса и Глеба христианским святым и развивают их образы воинов и заступников за Отечество, помощников русским князьям. Так, песнопения на подобен «Яко добля» — из службы великомученику Георгию, «Домо Евфрантов» — служба предпразд-нества Рождества Христова, Недели святых отец, «О преславное» — богородичен Октоиха2, «Дал еси знамение» — стихира на стиховне Утрени в среду из Октоиха. Некоторые новые тексты, вошедшие в состав службы, исследователи приписывают руке известного гимнографа Пахомия Серба [1, с. 5—6; 49, с. 25].

В тексте «Сказания» Борис и Глеб впервые были названы «земной ангел небесный человек», эта поэтическая формула станет характерным именованием преподобных. В XV в. в Стихирарях в корпус стихир Борису и Глебу входит текст «Иже на земли ангела» [36, л. 413 — 413 об.], написанный по образцу стихиры из певческого цикла преподобному Антонию Великому3.

В первой половине XV в. была сформулирована идея преемственности Московской Руси по отношению к Киевской, и в связи с этим обращение к памяти равноапостольного князя Владимира как прародителя и крестителя Руси. Для иконографии этого времени становится характерным изображение Бориса и Глеба вместе с их отцом князем Владимиром4.

Тема преемственности родства находит свое отражение и в гимнографии Борису и Глебу, например, в стихире на малой вечерне, на «Господи, воззвах» 4 гласа «Приидете веси о новоизбраненое стадо» на подобен «Яко добля» (рис. 5). Упоминаются имена

n* X At:: V ^ л ^ ^ и' X : XI X " M ^ д :

ВОСХВАЛИМО БЛАГОЧЕСТИИ BA ГО ВО КОуПЕ И ЦА рЕСКАГО КО рЕНИ.

I*' -^ s'/ ^5 X 2х :

СВЯТОу Ю W ТО рА СЛЕ.

n* / А : ^ '^ X X X ^ :о :^ : рО МА НА СО ДО ЕЛИ И МО ДАВЫДОМО.

Рис. 5. Служба свв. Борису и Глебу на 24 июля. Стихира на малой вечерне, на «Господи, воззвах», подобен «Яко до-бля» «Приидете веси о новоизбраненое стадо», 4 глас. Кон. XVI в. [1589—1591 гг.] [41, л. 660—660 об.]

Бориса и Глеба и в службе святому Владимиру, причем стихира «Корень правоверия ты бысте Ва-силие1» тоже исполняется на «Господи, воззвах», но великой вечерни, роспета 4 гласом на тот же подобен «Яко добля» (рис. 6), как и рассмотренная ранее стихира святым.

^ ^ k- n* V"8^- z; iZxZ [,. ;\ ,z; Корень прдво B'fc рн а ты высте ва си ли е. L- к V L- V " I. ^ tZ ;. • нАпоен же пресвАтыме до^х^е.

V ^ -ZW VI: :: ^ VZW^:» д : ВОЗрАСТИВЫИ НАМО В'ЬтВИ ВО ГО СА ДО В6НЫА. /А V М'^^ V v V:o;.: цв'Ь тк влагооу х^нн а иста чающн.

/И L --3ta V ;Z ;

ЧЮДНАГО БОрНСА И ГЛ6БА

Рис. 6. Служба свв. Борису и Глебу на 24 июля. Стихира на великой вечерне, на «Господи, воззвах», подобен «Яко добля» «Корень правоверия ты бысте Василие»,

4 глас. Кон. XVI в. [1589—1591 гг.] [41, л. 652 об.].

В XVI в. активно разрабатывалась тема родства московских правителей из рода Рюриковичей, потом Романовых, и князей Киевской Руси в XVI в. Как отмечает А. В. Сиренов [47, 48] в 20-е — 40-е годы XVI в. создаются крупнейшие летописи — Никоновская и Воскресенская, создаются Великие Четьи Минеи митрополита Макария, что способствовало созданию в 60-е годы Степенной книги, которая «представляет собой первую попытку концептуального изложения русской истории. В основу композиционного построения положен образ лестницы с золотыми ступенями, ведущей Россию и ее народ от земли на небо, от язычества к Богу. Каждая ступень этой лестницы — период правления очередного русского «самодержца». Таковыми в Степенной книге представлены русские князья от Владимира Святого до Ивана Грозного, чье правление составляет последнюю, семнадцатую степень (ступень) золотой «лествицы» русской истории» [48, с. 3]. В Книге Степенной царского родословия жития Бориса и Глеба, а также княгини Ольги и Владимира Святославича открывают 1-ю степень генеалогии русских правителей, а перечисление имен этих святых как прародителей Московских царей встречается во многих документах XVI в. Борис и Глеб издавна почитались защитниками русских князей, а позднее и царей. Примером уподобления Бориса и Глеба небесным воинам является заимствования в качестве славника на литии песнопения из службы Димитрию Солунскому «Днесь созывает нас» 6 гласа [41, л. 661 об.].

В Стихирарях кон. XVI — сер. XVII вв. корпус нотированных песнопений благоверным князьям значительно возрастает. Именно в этот период появляются образцовые списки Стихирарей «Дьячье око». «Их составление было обусловлено решением церковных соборов 1551 и 1651 гг., на которых много внимания уделялось церковному пению в литургическом контексте. Создавались они также в переломные периоды в жизни церкви и государства — после низвержения Лжедмитрия (в годы правления царя Василия Шуйского и святительства патриарха Гермогена) и в преддверии учреждения патриаршества в России» [27, с. 263—264].

Нами было выявлено 48 нотированных песнопе-ний2. В Стихирарях кон. XVI в. записаны не только стихиры, но и тропари, светильны и величания (при-пелы), а также появляются уставные указания о том, какой поется канон и богородичны. Кроме того, три славника «Придете восхвалим» 6 гласа, «Придете новокрещении» 8 гласа и «Днесь убо сошедшеся» 6 гласа могут звучать в службе несколько раз и имеют в рукописях разные литургические указания.

Если на иконах разного времени изменялось изображение святых, то в певческом искусстве изменялся роспев одних и тех же песнопений. В образцовых списках Стихирарей типа «Дьячье око», которые были созданы в период с кон. XVI по сер. XVII вв. [41; 3; 37] при роспевании стихир святым Борису и Глебу использовались подобны Великого Роспева3. Заключительный этап связан со стремлением найти новое музыкальное воплощение для уже сложившегося круга песнопений Борису и Глебу. Этим объясняется расцвет многороспевности в XVI в., когда, песнопения службы записываются в рукописях в разных стилях: знаменным [41, л. 545— 547, 660—662 об.; 3, л.798 об.—802, 821—824, 979; 37, л. 376—386 об.] и путевым [39, л. 457—464, 574—576; 31, л. 174—175, 212 об.—214] одноголосными роспевами, в виде строчного многоголосия [38, л. 26—33 об., 177—192 об.].

К текстам службы обращаются и известные древнерусские роспевщики. Так, Федором Крестьянином [30, л. 339—339 об.; 23, с. 64—65; 24; 46, с. 95—97] был роспет славник 8 гласа «Придите новокрещении» знаменным роспевом. В одном из Стихирарей [3, л. 979] он записан в конце рукописи и атрибутирован Н. С. Серегиной [45, с. 303—304; 46, с. 95—96] как роспев Федора Крестьянина. Сопоставив два роспева славника, приведенных в рукописи, можно сказать, что они имеют одну музыкальную композицию, но в роспеве, который был создан Федором Крестьянином подводы к по-певкам более мелодизированы и роспевны, первое лицо дано в розводе, однако значимых разночтений не обнаружено.

Обращался к стихирам Борису и Глебу и головщик Логгин Шишелов [33, л. 182 об. — 188, л. 250 — 253 об.]. Как отмечает А. А. Лукашевич [21, с. 402], роспевщиком был зафиксирован путевой роспев, записанный нотацией, имеющую особую певческую систему значений. Песнопения Борису и Глебу отражены и в музыкальной теории Древней Руси. Известный книжник и теоретик инок Христофор [42, л. 278—281, 356 об. — 362, 1001 об.; 50] приводит в созданном им фитнике, строки из песнопений Борису и Глебу [42, л. 1001 об.].

Образы Бориса и Глеба входят и во внебогос-лужебную певческую традицию. В честь Бориса и Глеба создаются покаянные стихи «Зря корабля» и «Возописта со слезами» и духовный стих «Восточная держава», в которых через плач святых раскрыты их страдания и мучения. Именно в покаянных стихах находит свое воплощение идея жертвенности, которая, как отмечает Н. В. Пивоварова [26, с. 14], в иконографии стала проявляться в кон. XIV в. в житийных иконах святых. Так, на ранней иконе «Святые князья Борис и Глеб с житием»1 можно увидеть яркое проявление идеи парности, ради которой нарушается последовательность событий. Для этого клейма, изображающие убийство братьев и сцены их погребения, сгруппированы парами, ради чего нарушается последовательность рассказа. «Так, клеймо “Положение тела Глеба между двух колод” оказывается выше сцены его убиения, но зато в одном ряду с композицией “Погребение Бориса”» [26, с. 14]. В покаянных же и духовном стихах плач передан в виде прямой речи от лица обоих братьев и обращен к брату Святополку, хотя из «Сказания» известно, что убиты благоверные князья были в разные дни, и не самим Святополком, а подосланными им убийцами.

Почитание Бориса и Глеба существовало на протяжении большого исторического периода с кон. XI в. и до кон. XIX в., что позволяет проследить переосмысление подвига святых. Изменение исторической ситуации находило отражение во всех видах искусства —гимнографии, иконописи, литературных сочинениях, однако это был сложный процесс, который происходил не одномоментно, а в разное время, через раскрытие разных граней образа святых братьев.

-

1. Антонова, Е. В. Службы свв. Борису и Глебу в книжности Древней Руси : дис. … канд. филол. наук / Е. В. Антонова. — М., 1997. — 220 с.

-

2. БРАН. Основное собр., № 34.7.6.

-

3. БРАН. Строгановское собр., № 44.

-

4. Бельшова, А. С. Стихира преподобному Антонию Великому «Иже на земли ангела» в древнерусской гимно-графии / А. С. Бельшова // Труды Отдела древнерусской литературы ИРЛИ РАН. — Т. 60. — СПб., 2009. — С. 39—50.

-

5. Библиотека литературы Древней Руси : в 20 т. / РАН. ИРЛИ ; под ред. Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. Понырко. — Т. 1: XI—XII век. — СПб. : Наука, 1997. — 543 с.

-

6. Библиотека литературы Древней Руси : в 20 т. / АН. ИРЛИ ; под ред. Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. Понырко. — Т. 5: XIII век. — СПб. : Наука, 1997. — 527 с.

-

7. Владышевская, Т. Ф. Музыкальная культура Древней Руси / Т. Ф. Владышевская. — М. : Знак, 2006. — 472 с.

-

8. Владышевская, Т. Ф. Типографский Устав и музыкальная культура Древней Руси XI—XII веков / Т. Ф. Вла-дышевская // Типографский Устав: Устав с кондакарем конца XI — начала XII века. Т. III: Исследования; Российская акад. наук, Ин-т русского яз. им. В. В. Виноградова ; под ред. Б. А. Успенского. — Т. 3. — М. : Языки славянских культур, 2006. — С. 111—201.

-

9. ГИМ. Син. № 279.

-

10. ГИМ. Син. № 572.

-

11. ГИМ. Син. № 777.

-

12. ГИМ. Усп. № 9

-

13. ГТГ. К-5349.

-

14. Гулиева, О. В. «Подобны Великого Роспева» (некоторые аспекты изучения) / О. В. Гулиева // Браж-никовские чтения к 100-летию со дня рождения Максима Викторовича Бражникова : тез. науч. конф. — СПб., 2002. — С. 10—11.

-

15. Егорова, М. С. Ранняя русская агиография: «Сказание о Борисе и Глебе» в литургическом контексте / М. С. Егорова. — СПб. : Скифия-принт, 2017. — 96 с.

-

16. Жития святых мучеников Бориса и Глеба и службы им /подгот. к печ. Д. И. Абрамович. — Вып. 2—Пг.: Изд-во отд-ния рус. яз. и словесности Имп. Акад. наук, 1916. — XXIII, 204 с. (Памятники древнерусской литературы. ).

-

17. Иванова, М. Г. Благоверные князья Борис и Глеб в рукописях XV—XVII веков. / М. Г. Иванова // Музыкальная археография — 2015 : материалы Междунар. науч.-практ. конф. «Звучащий мир Древней Руси») — М. : Изд-во РАМ им. Гнесиных, 2017. — С. 29—50.

-

18. Ипатьевская летопись // Полное собрание русских летописей, изданных по высочайшему повелению Археографической комиссией. — Т. 2. — СПб. : Тип. Э. Праца, 1843. — 377 с.

-

19. Карастоянов, Б. П. Стихира Борису и Глебу «Плот-скоую богатяща» — выдающийся образец древнерусского певческого искусства / Б. П. Карастоянов // Музыкальная культура Средневековья ; под ред. Т. Ф. Владышевской. — Вып. 2. — М. : МГК, 1992 [1991]. — С. 12—14.

-

20. Лаврентьевская и Троицкая летописи // Полное собрание русских летописей, изданных по высочайшему повелению Археографической комиссией. — Т. 1. — СПб. : Тип. Э. Праца, 1846. — 267 с.

-

21. Лукашевич, А. А. К прочтению нотации рукописи РГБ. Ф. 304/I№ 428/А. А. Лукашевич //Актуальные проблемы изучения церковно-певческого искусства: наука и практика. Сер.: Гимнология. Ученые записки : материалы междунар. науч. конф. ; отв. ред. И. Е. Лозовая ; Московская гос. консерватория. — М., 2011. — С. 402—428.

-

22. Момина, М. А. Самоподобные песнопения (αύτόμελα) в церковнославянских богослужебных рукописях /М. А. Мо-

мина // Русь и южные славяне : сб. ст. к 100-летию со дня рождения В. А. Мошина (1894—1987). — СПб. : Алетейя ; М. : Герменевт, 1998. — С. 165—184.

-

23. Парфентьев, Н. П. Выдающиеся русские музыканты XVI—XVII столетий / Н. П. Парфентьев. Избранные научные статьи. — Челябинск : Изд-во ЮУрГУ, 2005. — С. 63—65.

-

24. Парфентьев, Н. П. Выдающийся московскийрас-певщик XVI — начала XVII в. Федор Крестьянин и его произведения / Н. П. Парфентьев // Культура и искусство в памятниках и исследованиях : сб. науч. тр. — Вып. 2. — Челябинск : Изд-во ЮУрГУ, 2003. — С. 46—59.

-

25. Пентковский, А. М. Типикон патриарха Алексия Студита в Византии и на Руси / А. М. Пентковский. — М. : Изд-во Московской Патриархии, 2001. — 432 с.

-

26. Пивоварова, Н. В. Святые князья Борис и Глеб / Н. В. Пивоварова. — СПб. : Метропресс, 2013. — 76 с. (Русская икона: образы и символы).

-

27. Рамазанова, Н. В. Московское царство в церковнопевческом искусстве XVI—XVII веков / Н. В. Рамазанова. — СПб. : Дмитрий Буланин, 2004. — 453 с.

-

28. Рамазанова, Н. В. Музыкальная драматургия древнерусского певческого цикла (на примере цикла Михаилу Черниговскому и боярину его Феодору) : автореф. дис... канд. иск. /Н. В. Рамазанова. — Л.: Ленингр. гос. консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова, 1987. — 27 с.

-

29. РГАДА. Ф. 381. № 145.

-

30. РГБ. Ф. 178. № 766.

-

31. РГБ. Ф. 272. № 324.

-

32. РГБ. Ф. 304.I. № 23.

-

33. РГБ. Ф. 304.I. № 428.

-

34. РГБ. Ф. 304.I. № 439.

-

35. РГБ. Ф. 304.I. № 440.

-

36. РГБ. Ф. 304.I. № 442.

-

37. РГБ. Ф. 379. № 66.

-

38. РГБ. Ф. 379. № 83.

-

39. РНБ. Q. I.186.

-

40. РНБ. Q. п.I.32.

-

41. РНБ. Кир.-Бел. № 586/843.

-

42. РНБ. Кир.-Бел. № 665/922.

-

43. РНБ. Погодина собр., № 45.

-

44. РНБ. Соф. № 384.

-

45. Серегина, Н. С. Из истории певческих циклов Борису и Глебу /Н.С. Серегина // Труды Отдела древнерусской литературы ИРЛИ РАН. — Т. 43. — Л., 1990. — С. 291—304.

-

46. Серегина, Н. С. Песнопения русским святым. По материалам певческой книги XI—XIX вв. «Стихирарь месячный» / Н. С. Серегина. — СПб., 1994. — 468 c.

-

47. Сиренов, А. В. Степенная книга и русская историческая мысль XVI—XVIII вв. / А. В. Сиренов — М., СПб. : Альянс-Архео, 2010. — 552 с.

-

48. Сиренов, А. В. Степенная книга: история текста / А. В. Сиренов. — М. : Языки славянских культур, 2007. — 544 с.

-

49. Успенский, Б. А. Борис и Глеб: Восприятие истории в Древней Руси / Б. А. Успенский. — М. : Языки русской культуры, 2000. — 128 с.

-

50. Христофор. Ключ знаменной, 1604 / публ. М. Бражникова, комм. Г. Никишова. // Памятники русского музыкального искусства — Вып. 9. — М. : Музыка, 1983. — 293 с.

THE CHANTS FOR HONORABLE PRINCES BORISAND GLEB IN THE CULTURAL CONTEXTOF ANCIENT-RUSSIAN ARTS OF MEDIEVAL CENTURIES

M. G. Ivanova, maryviolin@mail.ruThe National Library of Russia, Saint-Petersburg, Russian Federation

-

1. Antonova E. V. Sluzhby svv. Borisu i Glebu v knizhnosti Drevnej Rusi. [The service to holy Boris and Gleb in the books of ancient Russia]: dis. … kand. filol. nauk. Moscow, 1997. 220 p.

-

2. BRAN. Osnovnoe, № 34.7.6.

-

3. BRAN. Stroganovskoe, № 44.

-

4. Bel’shova A. S. Stihira prepodobnomu Antoniyu Velikomu «Izhe na zemli angela» v drevnerusskoj gimnografii [The stihira to venerable Anthony the Great “Izhe na zemli angela” in ancient Russian hymnography] Trudy Otdela drevnerusskoy literatury IRLI RAN [Treatises of the Ancient literature department of the Russian literature institute (Pushkin house) of Russian Academy of Sciences]. St. Petersburg, 2009, v. 60, pp. 39—50.

-

5. Biblioteka literatury Drevnej Rusi [The Library of literature of Ancient Russia] / RAN. IRLI [The Russian literature institute (Pushkin house) of Russian Academy of Sciences]; publ. by D.S. Lihacheva, L.A. Dmitrieva, A.A. Alekseeva, N.V. Ponyrko. St. Petersburg, 1997, v. 1: 11—12th centuries. 543 p.

-

6. Biblioteka literatury Drevnej Rusi [The Library of literature of Ancient Russia] / RAN. IRLI [The Russian literature institute (Pushkin house) of Russian Academy of Sciences]; publ. by D.S. Lihacheva, L.A. Dmitrieva, A.A. Alekseeva, N.V. Ponyrko. St. Petersburg, 1997, v. 5: 13th century. 527 p.

-

7. Vladyshevskaja T. F. Muzykal’naya kul’tura Drevnej Rusi [Musical culture of ancient Russia]. Moscow, 2006. 472 p.

-

8. Vladyshevskaja T. F. Tipografskij Ustav i muzykal’naja kul’tura Drevnej Rusi XI—XII vekov [Tipografski Ustav and musical culture of ancient Russia 11—12th centuries]. Tipografskij Ustav: Ustav s kondakarem konca XI — nachala XII v. [Tipografski Ustav: Ustav with Kondakar the end of 11th — the beginning of 12th century]: Vol. III: Issledovaniya [Research]; publ. by B. A. Uspenskij. Moscow, 2006, v. 3, pp. 111—201.

-

9. GIM. Sin. № 279.

-

10. GIM. Sin. № 572.

-

11. GIM. Sin. № 777.

-

12. GIM. Usp. № 9.

-

13. GTG. K-5349.

-

14. Gulieva O. V. «Podobny Velikogo Rospeva» (nekotorye aspekty izucheniya) [“The similars of Great chant” (some aspects of learning)]. Brazhnikovskie chteniya k 100-letiyu so dnya rozhdeniya Maksima Viktorovicha Brazhnikova. Tezisy nauchnoj konferencii. St. Petersburg, 2002, pp. 10—11.

-

15. Egorova M. S. Rannyaya russkaya agiografiya: «Skazanie o Borise i Glebe» v liturgicheskom kontekste [Early Russian Hagiography: “The Tale of Boris and Gleb” in a liturgical context]. St. Petersburg, 2017. 96 p.

-

16. Zhitiya svyatyh muchenikov Borisa i Gleba i sluzhby im [Lives of the holy martyrs Boris and Gleb and their service] / Podgot. k pech. D.I. Abramovich. Petrograd, 1916. XXIII, 204 p. (Pamyatniki drevnerusskoj literatury. issue 2).

-

17. Ivanova M. G. Blagovernye knyaz’ya Boris i Gleb v rukopisyah XV—XVII vv. [The honorable princes Boris and Gleb in manuscripts of 15—17th centuries]. Muzykal’naya arheografiya — 2015: Sb. st. (Materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii «Zvuchashchij mir Drevnej Rusi»). Moscow, 2017, pp. 29—50.

-

18. Ipat’evskaya letopis’. [Hypatiari Codex]. Polnoe sobranie russkih letopisej, izdannyh po vysochajshemu poveleniyu Arheograficheskoj komissiej. St. Petersburg, 1843, v. 2. 377 p.

-

19. Karastoianov B. P. Stihira Borisu i Glebu «Plotskouyu bogatyashcha» — vydayushchijsya obrazec drevnerusskogo pevcheskogo iskusstva [The stihira to Boris and Gleb “Plotskouyu bogatyashcha” an outstanding example of ancient Russian singing art]. Muzykal’naya kul’tura Srednevekov’ya [Musical culture of Medieval]. Moscow, 1992 [1991], issue 2, pp. 12—14.

-

20. Lavrent’evskaya i Troickaya letopisi. [Laurentian and Trinitarian Codices]. Polnoe sobranie russkih letopisej, izdannyh po vysochajshemu poveleniyu Arheograficheskoj komissiej. St. Petersburg, 1846, v. 1. 267 p.

-

21. Lukashevich A. A. K prochteniyu notacii rukopisi RGB. F. 304/I № 428 [Towards reading the notation of the manuscript of Russian State library, fond 304/I, № 428]. Aktual’nye problemy izucheniya tserkovno-pevcheskogo iskusstva: nauka i praktika. Seriya: Gimnologiya. Uchenyye zapiski [Actual problems of studying church singing art: science and practice. Series: Hymnology. Scholarly notes]. Moscow, 2011, рp. 402—428.

-

22. Momina M. A. Samopodobnye pesnopeniya (αύτόμελα) v cerkovnoslavyanskih bogosluzhebnyh rukopisyah [Self-similars chant (αύτόμελα) in Church Slavonic manuscripts] Rus’ i yuzhnye slavyane. Sbornik statej k 100-letiyu so dnya rozhdeniya V. A. Moshina (1894—1987). St. Petersburg, 1998. pp. 165—184.

-

23. Parfentiev N. P. Vydayushchiesya russkie muzykanty 16—17 vv. [Outstanding russian musicians 16—17th centuries]. Izbrannye nauchnye stat’i. Chelyabinsk: the South Ural State University, 2005, pp. 63—65.

-

24. Parfentiev N. P. Vydayushchijsya moskovskij raspevshchik 16 — nachala 17 vv. Fedor Krest’yanin i ego proizvedeniya [Outstanding moscow didaskal of the 16th — the beginning of 17th century Feodor Krest’ianin’s and his works]. Kul’tura i iskusstvo v pamyatnikah i issledovaniyakh: Sb. nauch. tr. [Culture and art in monuments and research: Collection of proceedings]. Chelyabinsk, 2003, issue 2, pp. 46—59.

-

25. Pentkovskij A. M. Tipikon patriarha Aleksiya Studita v Vizantii i na Rusi [The Typikon of Patriarch Alexios Stoudites in Byzantium and in Russia]. Moscow, 2001. 432 p.

-

26. Pivovarova N. V. Svyatye knyaz’ya Boris i Gleb. [The holy princes Boris and Gleb]. St. Petersburg, 2013. 76 p. (Seriya: Russkaya ikona: Obrazy i simvoly [Russian icon: images and symbols]).

-

27. Ramazanova N. V. Moskovskoe Tsarstvo v tserkovno-pevcheskom iskusstve XVI—XVII vekov [The Moscow tsardom in the church singing art of the 16th-17th centuries]. St. Petersburg, 2004. 453 p.

-

28. Ramazanova N. V. Muzykal’naya dramaturgiya drevnerusskogo pevcheskogo cikla (na primere cikla Mihailu Chernigovskomu i boyarinu ego Feodoru) [Musical dramaturgy of ancient Russian chant cycle (on the example of the cycle to saint Michael of Chernigov and to his boyar Feodor)]: avtoref. dis... kand. isk. Leningrad, 1987. 27 p.

-

29. RGADA. F. 381. № 145.

-

30. RGB. F. 178. № 766.

-

31. RGB. F. 272. № 324.

-

32. RGB. F. 304.I. № 23.

-

33. RGB. F. 304.I. № 428.

-

34. RGB. F. 304.I. № 439.

-

35. RGB. F. 304.I. № 440.

-

36. RGB. F. 304.I. № 442.

-

37. RGB. F. 379. № 66.

-

38. RGB. F. 379. № 83.

-

39. RNB. Q.I.186.

-

40. RNB. Q.p. I.32.

-

41. RNB. Kir.-Bel. № 586/843.

-

42. RNB. Kir.-Bel. № 665/922.

-

43. RNB. Pogod. № 45

-

44. RNB. Sof. № 384.

-

45. Seregina N. S. Iz istorii pevcheskih ciklov Borisu i Glebu [From the history of chant cycles to Boris and Gleb] Trudy Otdela drevnerusskoy literatury IRLI RAN [Treatises of the Ancient literature department of the Russian literature institute (Pushkin house) of Russian Academy of Sciences]. Leningrad, 1990, v. 43, pp. 291—304.

-

46. Seregina N. S. Pesnopeniya russkim svyatym. Po materialam pevcheskoj knigi XI—XIX vv. «Stihirar’ mesyachnyj» [Chants to the russian saints. According to the materials of the singing book 11-19th centuries. „Sticheraria”]. St. Petersburg, 1994. 469 p.

-

47. Sirenov A. V. Stepennaja kniga i russkaya istoricheskaya mysl’ XVI—XVIII vv. [The Book of Degrees and russian historical thought 16—18th centuries]. Moscow, St. Petersburg, 2010. 552 p.

-

48. Sirenov A. V. Stepennaya kniga: istoriya teksta [The Book of Degrees: the history of the text]. Moscow, 2007. 544 p.

-

49. Uspenskij B. A. Boris i Gleb: Vospriyatie istorii v Drevnej Rusi [Boris and Gleb: Perception of history in ancient Russia]. Moscow, 2000. 128 p.

-

50. Christofor. Kluch znamennoy, 1604 [Сhristofer. Key znamenny, 1604] / publ. by M. Brazhnikov, G. Nikishov. Pamyatniki russkogo muzykal'nogo iskusstva [The monuments of Russian musical art]. Moscow, 1983, issue 9, 293 p.

Received May 24, 2019

ОБРАЗЕЦ ЦИТИРОВАНИЯ

Список литературы Песнопения благоверным князьям Борису и Глебу в контексте русского искусства эпохи средневековья

- Антонова, Е. В. Службы свв. Борису и Глебу в книжности Древней Руси: дис. … канд. филол. наук / Е. В. Антонова. - М., 1997. - 220 с.

- БРАН. Основное собр., № 34.7.6.

- БРАН. Строгановское собр., № 44.

- Бельшова, А. С. Стихира преподобному Антонию Великому «Иже на земли ангела» в древнерусской гимнографии / А. С. Бельшова // Труды Отдела древнерусской литературы ИРЛИ РАН. - Т. 60. - СПб., 2009. - С. 39-50.

- Библиотека литературы Древней Руси: в 20 т. / РАН. ИРЛИ; под ред. Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. Понырко. - Т. 1: XI-XII век. - СПб.: Наука, 1997. - 543 с.

- Библиотека литературы Древней Руси: в 20 т. / АН. ИРЛИ; под ред. Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. Понырко. - Т. 5: XIII век. - СПб.: Наука, 1997. - 527 с.

- Владышевская, Т. Ф. Музыкальная культура Древней Руси / Т. Ф. Владышевская. - М.: Знак, 2006. - 472 с.

- Владышевская, Т. Ф. Типографский Устав и музыкальная культура Древней Руси XI-XII веков / Т. Ф. Владышевская // Типографский Устав: Устав с кондакарем конца XI - начала XII века. Т. III: Исследования; Российская акад. наук, Ин-т русского яз. им. В. В. Виноградова; под ред. Б. А. Успенского. - Т. 3. - М.: Языки славянских культур, 2006. - С. 111-201.

- ГИМ. Син. № 279.

- ГИМ. Син. № 572.

- ГИМ. Син. № 777.

- ГИМ. Усп. № 9

- ГТГ. К-5349.

- Гулиева, О. В. «Подобны Великого Роспева» (некоторые аспекты изучения) / О. В. Гулиева // Бражниковские чтения к 100-летию со дня рождения Максима Викторовича Бражникова: тез. науч. конф. - СПб., 2002. - С. 10-11.

- Егорова, М. С. Ранняя русская агиография: «Сказание о Борисе и Глебе» в литургическом контексте / М. С. Егорова. - СПб.: Скифия-принт, 2017. - 96 с.

- Жития святых мучеников Бориса и Глеба и службы им / подгот. к печ. Д. И. Абрамович. - Вып. 2 - Пг.: Изд-во отд-ния рус. яз. и словесности Имп. Акад. наук, 1916. - XXIII, 204 с. (Памятники древнерусской литературы. ).

- Иванова, М. Г. Благоверные князья Борис и Глеб в рукописях XV-XVII веков. / М. Г. Иванова // Музыкальная археография - 2015: материалы Междунар. науч.-практ. конф. «Звучащий мир Древней Руси») - М.: Изд-во РАМ им. Гнесиных, 2017. - С. 29-50.

- Ипатьевская летопись // Полное собрание русских летописей, изданных по высочайшему повелению Археографической комиссией. - Т. 2. - СПб.: Тип. Э. Праца, 1843. - 377 с.

- Карастоянов, Б. П. Стихира Борису и Глебу «Плотскоую богатяща» - выдающийся образец древнерусского певческого искусства / Б. П. Карастоянов // Музыкальная культура Средневековья; под ред. Т. Ф. Владышевской. - Вып. 2. - М.: МГК, 1992 [1991]. - С. 12-14.

- Лаврентьевская и Троицкая летописи // Полное собрание русских летописей, изданных по высочайшему повелению Археографической комиссией. - Т. 1. - СПб.: Тип. Э. Праца, 1846. - 267 с.

- Лукашевич, А. А. К прочтению нотации рукописи РГБ. Ф. 304/I № 428 / А. А. Лукашевич // Актуальные проблемы изучения церковно-певческого искусства: наука и практика. Сер.: Гимнология. Ученые записки: материалы междунар. науч. конф.; отв. ред. И. Е. Лозовая; Московская гос. консерватория. - М., 2011. - С. 402-428.

- Момина, М. А. Самоподобные песнопения (αύτόμελα) в церковнославянских богослужебных рукописях / М. А. Момина // Русь и южные славяне: сб. ст. к 100-летию со дня рождения В. А. Мошина (1894-1987). - СПб.: Алетейя; М.: Герменевт, 1998. - С. 165-184.

- Парфентьев, Н. П. Выдающиеся русские музыканты XVI-XVII столетий / Н. П. Парфентьев. Избранные научные статьи. - Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2005. - С. 63-65.

- Парфентьев, Н. П. Выдающийся московский распевщик XVI - начала XVII в. Федор Крестьянин и его произведения / Н. П. Парфентьев // Культура и искусство в памятниках и исследованиях: сб. науч. тр. - Вып. 2. - Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2003. - С. 46-59.

- Пентковский, А. М. Типикон патриарха Алексия Студита в Византии и на Руси / А. М. Пентковский. - М.: Изд-во Московской Патриархии, 2001. - 432 с.

- Пивоварова, Н. В. Святые князья Борис и Глеб / Н. В. Пивоварова. - СПб.: Метропресс, 2013. - 76 с. (Русская икона: образы и символы).

- Рамазанова, Н. В. Московское царство в церковно-певческом искусстве XVI-XVII веков / Н. В. Рамазанова. - СПб.: Дмитрий Буланин, 2004. - 453 с.

- Рамазанова, Н. В. Музыкальная драматургия древнерусского певческого цикла (на примере цикла Михаилу Черниговскому и боярину его Феодору): автореф. дис.. канд. иск. / Н. В. Рамазанова. - Л.: Ленингр. гос. консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова, 1987. - 27 с.

- РГАДА. Ф. 381. № 145.

- РГБ. Ф. 178. № 766.

- РГБ. Ф. 272. № 324.

- РГБ. Ф. 304.I. № 23.

- РГБ. Ф. 304.I. № 428.

- РГБ. Ф. 304.I. № 439.

- РГБ. Ф. 304.I. № 440.

- РГБ. Ф. 304.I. № 442.

- РГБ. Ф. 379. № 66.

- РГБ. Ф. 379. № 83.

- РНБ. Q. I.186.

- РНБ. Q. п.I.32.

- РНБ. Кир.-Бел. № 586/843.

- РНБ. Кир.-Бел. № 665/922.

- РНБ. Погодина собр., № 45.

- РНБ. Соф. № 384.

- Серегина, Н. С. Из истории певческих циклов Борису и Глебу / Н.С. Серегина // Труды Отдела древнерусской литературы ИРЛИ РАН. - Т. 43. - Л., 1990. - С. 291-304.

- Серегина, Н. С. Песнопения русским святым. По материалам певческой книги XI-XIX вв. «Стихирарь месячный» / Н. С. Серегина. - СПб., 1994. - 468 c.

- Сиренов, А. В. Степенная книга и русская историческая мысль XVI-XVIII вв. / А. В. Сиренов - М., СПб.: АльянсАрхео, 2010. - 552 с.

- Сиренов, А. В. Степенная книга: история текста / А. В. Сиренов. - М.: Языки славянских культур, 2007. - 544 с.

- Успенский, Б. А. Борис и Глеб: Восприятие истории в Древней Руси / Б. А. Успенский. - М.: Языки русской культуры, 2000. - 128 с.

- Христофор. Ключ знаменной, 1604 / публ. М. Бражникова, комм. Г. Никишова. // Памятники русского музыкального искусства - Вып. 9. - М.: Музыка, 1983. - 293 с.