Петербургские домохозяйства: социальные сети и социальный капитал

Автор: Соколов Николай Викторович

Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop

Рубрика: Социальные проблемы

Статья в выпуске: 3, 2008 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/142181778

IDR: 142181778

Текст статьи Петербургские домохозяйства: социальные сети и социальный капитал

На этот раз пришло время предложить читателю результаты анализа данных, описывающих внешнюю феноменологию домохозяйства — его связи с другими участниками социального сообщества, с другими домохозяйствами. Сразу оговорюсь, что вынесенная в название тема — социальные сети и социальный капитал домохозяйства — весьма условна и трактуется в данном случае явно расширительно. Я намеренно не ссылаюсь ни на Кастельса, ни на Бурдье, ни на кого бы то ни было ещё из теоретиков, понимая, что реализованный нашим исследовательским коллективом эмпирический проект вряд ли сможет соответствовать требованиям какой-либо социологической парадигмы. Но мы и не ставили перед собой такой задачи. Всё, что хотели сделать исследователи, это обнаружить и описать внешнее «продолжение» домохозяйства, его связи за пределами собственных границ, ранее нами определённых.

Напомню концептуальный посыл исследования. Домохозяйство представляет собой микросообщество, которое конструируется совместными, по содержанию преимущественно хозяйственными практиками, нацеленными на создание, накопление и использование определённых, востребованных в повседневной жизни ресурсов — недвижимого и движимого имущества, бюджета, знаний и технологических навыков, полезных контактов и т.д. Предполагается, что объединение таких ресурсов даёт существенный хозяйственный эффект — жить таким микросообществом выгоднее. В таком случае внешним «продолжением» домохозяйства также оказываются практики, нацеленные на развитие ресурсной базы путём совместного хозяйствования с другими микросообществами. Собственно, явные признаки таких внешних практик, полученные нами на первых этапах исследования, и определили интерес к данному фрагменту предметного поля.

Являются ли такие связи между домохозяйствами социальными? Если развивать нашу гипотезу о том, что горожане живут, прежде всего, домохозяйствами (а не семьями), а городское сообщество образуется из домохозяйств, то, скорее, да. Во всяком случае, такие внешние хозяйственные практики имеют для конструирования социального сообщества существенно большее значе- ние, чем, например, родственные связи, которые в современном мегаполисе стали сугубо символическими (а в отношении непрямого родства и вовсе по преимуществу формальными). Можно ли рассматривать наблюдаемые объединения домохозяйств как социальные сети? Этот вопрос остаётся для исследовательского коллектива открытым. Также как и вопрос о том, являются ли такие сети основным элементом в конструкции современного городского сообщества или приоритет всё-таки за отдельными домохозяйствами. Понятно, что мы имеем дело точно не с родственными сетями, которые играют существенную роль в конструировании традиционного сообщества. Здесь уместнее аналогия с сетями соседскими, которые удаётся наблюдать на селе и в малых городах. Функционально они подобны наблюдаемым нами союзам домохозяйств. Однако современный крупный город настолько разрушает привычное представление о соседстве («сосед» живёт в доброй дюжине верст, а то и в двух-трёх дюжинах), что использовать этот термин представляется не вполне прилично.

В сложившейся концептуальной ситуации нам представляется наиболее корректно оценивать наблюдаемые внешние продолжения/связи домохозяйства как его социальный ресурс. Конечно, этот ресурс не строго соответствует категории «социальный капитал». Однако предпосылки для применения данной терминологии есть. Дело в том, что наблюдаемые связи между домохозяйствами часто производят впечатление «спящих», «законсервированных». Т.е. в момент измерения интенсивность совместных практик хозяйствования выглядит низкой. Однако в оценке таких связей нужно учитывать их мобилизационный потенциал. Сеть домохозяйств это, возможно, не столько система интенсивных актуальных практик (тогда она превратилась бы в одно большое домохозяйство), сколько резервный фонд, ресурсы которого можно использовать по мере необходимости. Тогда размер и качество сети характеризует запас прочности отдельного домохозяйства и потенциал его развития. А это вполне соответствует концепции социального капитала.

Этап эмпирического описания сетей домохозяйств был реализован в 2004 г. в рамках известного постоянным читателям «Телескопа» инициативного проекта «Омнибус» Центра социологических исследований СПбГУ.3 Использовался метод массового опроса. При построении «сетевого» модуля вопросника предпочтение было отдано стратегии измерения «от субъектов к практикам» . Т.е. было решено вначале идентифицировать круг домохозяйств, с которыми респондент и живущие вместе с ним люди поддерживают отношения (далее — домохозяйства-сателлиты), а затем описать содержание и форму этих отношений.4 Выбор данной стратегии основы вался на двух мето дических предположениях.

-

• Люди хорошо помнят других людей, с которыми поддерживают постоянные отношения. Следовательно, им будет легко отвечать на вопросы, в которых нужно перечислить определённые категории таких людей (членов семьи, родственников, друзей, близких знакомых и т.д.). Тогда как о содержании повседневных отношений людям задумываться не свойственно, и вопросы об этом вызовут существенно больше затруднений и, следовательно, ошибок в измерении.

-

• Данная стратегия позволяет получить данные обо всех существенных практиках взаимодействия между домохозяйствами. Тогда как обратный подход сразу ограничивает набор интересующих исследователя практик, и не вписывающаяся в него часть отношений может быть упущена из виду. Если какие-то из домохозяйств-сателлитов и будут во время интервью забыты, то наиболее важные для себя респондент вспомнит точно. Следовательно, будут зафиксированы и наиболее существенные в данном случае практики.

Итак, после подробного обсуждения состава домохо-зяйства5 респондентам был задан ряд вопросов, в которых его просили назвать:

-

• членов семьи, которые на момент опроса живут отдельно;

-

• родственников, с которыми респондент и его семья поддерживают отношения на момент опроса;

-

• людей, которых респондент относит к своему ближнему кругу, хотя и не состоит с ними в родстве;

-

• тех, кто образует ближний круг общения людей, живущих вместе с респондентом;

-

• людей, с которыми респондент поддерживает отношения и считает уместным назвать, чтобы описание круга его общения было полным.

Во всех случаях в кодировальном листе фиксировался статус по отношению к респонденту, при необходимости уточнялись демографические параметры названных людей. Имена и иные персональные данные не фиксировались.

Хотя опрос носил стандартизированный характер, использовалась нетипичная для современной практики формализованных опросов методика. Интервьюеру прямо предписывалось контролировать понимание респондентом содержания вопроса, при необходимости адаптировать вопрос к речевым практикам респондента, разъяснять, комментировать, приводить примеры и т.д. Также интервьюеру следовало отслеживать логику ответов респондента и при необходимости возвращаться к ранее заданным вопросам и уточнять, уточнять, уточнять… Вот фрагмент инструкции для интервьюера, касающийся третьего по счёту индикатора — ближнего круга общения респондента:

В этом и последующих вопросах имеются в виду ПРИ ВАТНЫЕ отношения. К сожалению, этот точный термин не переводится адекватно на понятный обывателю язык © Здесь уместно упоминание близких знакомых, друзей, членов компании, в которой респондент проводит время, коллег, соседей, любовников, клиентов, помощников, спонсоров и т.д. Ключевые критерии: а) интенсивная коммуникация, б) продолжительные и стабильные отношения, в) взаимопроникновение в сферу приватных практик.

Таким образом, первая часть «сетевого» модуля вопросника позволяла получить некоторый список, содержащий статусно-ролевые позиции по отношению к респонденту. Следующая часть вопросника представляла собой стандартный блок, который (к ужасу студентов-интервьюеров©) предстояло повторить столько раз, сколь- ко домохозяйств-сателлитов было идентифицировано и внесено в список. При этом использовалась комбинированная методика: вслед за открытым вопросом — «Опишите отношения с … в настоящее время» — следовала серия закрытых для уточнения параметров содержания и интенсивности коммуникации между домохозяйством респондента и домохозяйством-сателлитом. Интервьюерам разрешалось не задавать закрытые вопросы и кодировать их самостоятельно, если ответы на них респондент дал, описывая отношения с сателлитом. При этом ответ на открытый вопрос должен был быть зафиксирован максимально подробно.

Отбор респондентов проводился по референтному окружению интервьюеров с учётом социально-демографической квоты. Каждый интервьюер составлял список потенциальных респондентов с указанием пола, возраста и образования. Данные списки анализировались сотрудниками Центра социологических исследований, которые определяли индивидуальные задания для каждого интервьюера с учётом расчётных параметров выборки в целом. Задача осложнялась тем, что интервью сильно различались по реальному объёму в зависимости от размера сетей, который нельзя было предсказать заранее. Соответственно, менялись и количественные параметры полевого задания интервьюера. Таким образом, наполнение выборки с учётом квотных параметров происходило постепенно и управляемо, интервьюеры, приступавшие к работе позже, получали скорректированные задания.

В результате была получена выборка, в достаточной для задач исследования степени воспроизводящая социально-демографические и территориальные пропорции петербургского сообщества. В частности, доля женщин в итоговом массиве данных составляет 59%, лиц с высшим образованием 55% (44% без учёта респондентов с незаконченным высшим образованием), возрастная структура имеет небольшой и равномерный сдвиг в сторону экономически активных когорт — 71% опрошенных попадают в возрастной интервал от 25 до 59 лет. Вполне репрезентативно и согласованно с исследовательскими данными 2003-2004 гг. выглядит полученная выборка и по показателям социальной стратификации (которые в процессе полевой работы не контролировались).

Интервью проводились по месту жительства респондентов или в иной обстановке, располагавшей к длительной подробной беседе. Все интервью записывались на диктофон с целью контроля качества полевой работы. В связи с тем, что удельный вес открытых вопросов был велик, интервьюеры самостоятельно вводили результаты в индивидуальные массивы данных, в последствии интегрированные в общую базу. В процессе приемки полевой работы, сотрудники Центра сверяли информацию, содержавшуюся в индивидуальном электронном массиве данных интервьюера, его кодировальных листах и диктофонных записях соответствующих интервью.

Полевые работы были реализованы в апреле-июне 2004 г., главным образом, силами студентов факультета социологии СПбГУ, проходивших в этот период времени обучение в рамках курса «Социологический практикум». Автор выражает им, а равно и коллегам по Центру социологических исследований искреннюю признательность за проделанную работу, благодаря которой стало возможным воплотить в жизнь представленные выше исследовательские решения.

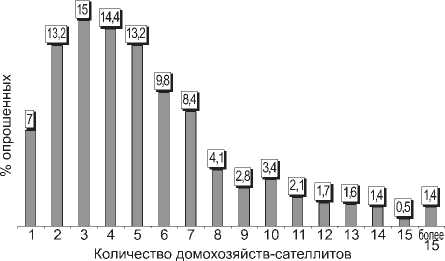

После проверки собранного материала и отсева недостаточно надёжных и недостаточно полных интервью в распоряжении исследователей оказался массив, содержащий данные о 772 респондентах и 4101 домохозяйстве-сателлите. Нетрудно подсчитать, что среднее количество домохозяйств-сателлитов, названных петербуржцами в ходе опроса составило 5,3. При этом модальным оказались сети, в которых было обнаружено 3 домохозяйства-сателлита. (График 1) 7% петербуржцев рассказали исследователям только об одном сателлите, каждый пятый опрошенный — не более чем о двух. Таким образом, мы наблюдаем классический вариант унимодального распределения, смещенного в сторону меньших значений. В этом случае девиация в зоне больших значений существенно выше: если у половины петербуржцев размер сети домохозяйств-сателлитов описывается интервалом от 1 до 4 (отклонение минимального значения от медианы составляет всего 3 единицы), то для второй половины горожан границы этого интервала простираются от 5 до 32 (отклонение максимального значения от медианы 27 единиц).

График 1. Размер сети сателлитов у петербургских домохозяйств

Наблюдаемое распределение позволяет сделать три вывода. Во-первых, весьма неожиданно наблюдать, что петербуржцы в своём большинстве оказались в сетевом смысле довольно замкнуты. Современный мегаполис создаёт условия для установления и поддержки самых разнообразных социальных/соседских связей. Однако для почти ѕ горожан количество домохозяйств сателлитов не превысили 6.

Во-вторых, распределение сетевого ресурса (по крайней мере, его количественное распределение) в современном петербургском сообществе весьма неравномерно — сети домохозяйства, которые богаты сателлитами, многократно превосходят размеры маленьких сетей.

В-третьих, хотя прямые аналогии и неуместны, но наблюдаемое распределение уж очень напоминает «грушевидную» стратификационную структуру постсоветского социума, в котором бедные и «почти бедные» сконцентрированы вблизи нижнего полюса и мало дифференцированы, тогда как немногочисленные богатые демонстрируют собственную, имеющую смысл только по отношению к ним стратификацию.

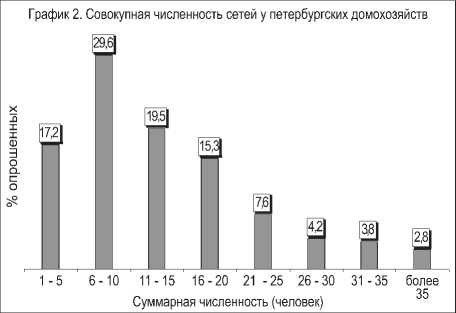

Описанные тенденции практически повторяет распределение горожан по суммарной численности сети сателлитов. (График 2) Рассчитывая данный показатель, мы надеялись обнаружить также дифференциацию (а в идеале построить типологию) сетей по размерам входящих в них домохозяйств. Наша гипотеза состояла в том, что «крепкие» и, вероятно, крупные домохозяйства склонны объединяться друг с другом, оставляя слабых на периферии социального пространства. Однако в данном случае наши аналитические надежды не оправдались.

Как показал анализ, собственный размер отдельных домохозяйств-сателлитов практически не имеет существенного для задач нашего исследования значения. Распределение по данному параметру не связано с размером сети (числом домохозяйств-сателлитов). Поэтому расчёт общей численности сети (т.е. суммарного количества человек, которыми «располагает» наблюдаемое домохозяйство) не даёт ничего нового. Средний размер домохозяйства-сателлита по результатам данного опроса составил 2,6 человека, что вполне согласуется с полученными в рамках наших исследований данными о составе домохозяйств6. Те же исследования показывают, что домохозяйства размером более четырёх человек встречаются сегодня в Петербурге относительно редко — менее 10% случаев без учёта неноминированного членства7 (о котором сателлиты осведомлены, скорее всего, слабо). Поэтому наблюдаемая тенденция сводится к тому, что размер отдельных домохозяйств-сателлитов случайным образом распределен в пределах массива наблюдений, а совокупная численность сети (в людях) фактически полностью определяется числом домохозяйств в ней.

Из сказанного следуют два вывода. Во-первых, если сетевое взаимодействие не зависит от размера участвующих в нём домохозяйств, то, вероятно, оно в основном конструируется на персональном уровне. Каждое домохозяйство-сателлит, предстает в рамках сети в лице кого-то из своих членов, с которым, собственно, основное взаимодействие и происходит. Остальные члены домохозяйства независимо от уровня включённости в эти отношения принципиально характер сетевой коммуникации не меняют. Поэтому их количество не существенно. Во-вторых, число домохозяйств-сателлитов в этих условиях является главным количественным фактором функционирования исследуемых сетей. И, соответственно, главным количественным индикатором оценки сетевого ресурса.

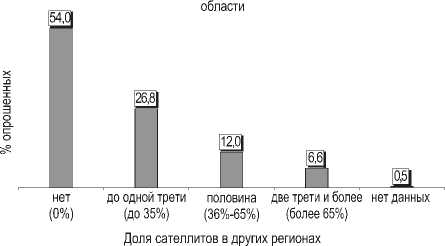

В рамках опроса фиксировалось место проживания сателлитов. Поскольку главной задачей нашего анализа является оценка социального потенциала сетей, в данном случае предпочтение было отдано дихотомической шкале и собранные данные были перекодированы по схеме «Петербург и Ленинградская область — за пределами Ленинградской области» . Данная схема кодировки опирается на методическое предположение о том, что сателлиты, которые живут в Петербурге и Ленинградской области доступны для непосредственного личного общения. Это имеет ряд преимуществ, например, эти контакты могут быть быстро (в течение дня) мобилизованы в экстремальной ситуации, когда кому-то из членов сети требуется помощь. В то же время, сателлиты в других регионах могут служить базой для развития практик сетевого туризма и дистантного доступа к региональным ресурсам.

Среди всей совокупности описанных домохозяйств-сателлитов (напомним, их более четырёх тысяч) петербуржские домохозяйства явно доминируют. За пределами Ленинградской области проживают менее 1/5 части сателлитов — 17,5%. Но эта доля распределена между обследованными домохозяйствами неравномерно — в городе встречаются как чисто петербуржские, так и ориентированные на другие регионы сети. Для оценки этого аспекта был рассчитан коэффициент иногородности — отношение числа сателлитов за пределами Ленинградской области к общему числу сателлитов конкретного домохозяйства. (График 3) Анализ коэффициента показывает, что более половины сетей не имеют в своём составе домохозяйств за пределами Петербурга и Ленинградской области. В то же время почти пятая часть обследованных сетей насыщена иногородними сателлитами (более трети сателлитов в других регионах), а почти 15% сетей состоят из иногородних сателлитов более чем на половину.

График 3. Распределение сетей по доле сателлитов за пределами Ленинградской

Разумеется, немалое значение имеет интенсивность коммуникации между домохозяйством и сателлитами. Для её оценки были использованы следующие индикаторы:

-

• время последней встречи респондента (членов его домохозяйства) с сателлитом;

-

• время последнего визита респондента к сателлиту домой (если такая гостевая практика имеет место);

-

• время последнего визита сателлита к респонденту домой (если такая гостевая практика имеет место);

-

• включение членов домохозяйства респондента в коммуникацию с сателлитом;

-

• включение членов домохозяйства сателлита в коммуникацию с респондентом.

Члены домохозяйств, живущие вместе с нашими респондентами, оказались на момент опроса включены в коммуникацию с 54,7% от общего числа сателлитов. Напротив, только в 46,4% случаев наблюдается фактическое включение членов домохозяйств-сателлитов в коммуникацию с респондентом и его домохозяйством. Совмещая два показателя, получаем матрицу 2х2, которая описывает ситуацию включения членов петербургских домохозяйств в сетевую коммуникацию. (Таблица 1)

Анализ матрицы показывает, что ситуация с включением в сетевые взаимодействия членов домохозяйств, живущих совместно с основными участниками такой коммуникации, на самом деле близка по характеру к случайной. В действительности, для одной трети пар «респондент-сателлит» характерна взаимная включённость членов двух домохозяйств, для другой трети — взаимное исключение (контакт поддерживают только респондент и кто-то из домохозяйства-сателлита), для последней трети — ассиметричная включённость (в коммуникации участвует домохозяйство целиком с одной стороны и один человек с другой). Численный перевес случаев, в которых члены домохозяйства респондента включены в сетевое взаимодействие, определяется, скорее всего, различной значимостью, которую респонденты приписывают включению в него членов своего домохозяйства и домохозяйства-сателлита.

Таблица 1.

Параметры включения в сетевую коммуникацию членов домохозяйств, живущих совместно с её участниками (во всех ячейках матрицы указана доля от общего числа описанных домохозяйств-сателлитов)

|

Люди, живущие вместе с сателлитом, включены в коммуникацию с респондентом |

Люди, живущие вместе с сателлитом, не включены в коммуникацию с респондентом |

Всего |

|

|

Люди, живущие с респондентом, включены в коммуникацию с домохозяйством-сателлитом |

33,4% |

21,3% |

54,7% |

|

Люди, живущие с респондентом, не включены в коммуникацию с домохозяйством-сателлитом |

13% |

32,3% |

45,3% |

|

Всего |

46,4% |

53,6% |

100% |

Расчёт коэффициентов включения в сетевую коммуникацию как доли сателлитов, с которыми поддерживают контакт члены домохозяйств респондентов, и/или доли сателлитов, в которых респондент поддерживает контакт более чем с одним человеком, также показал, что распределение этого параметра носит случайный и очень равномерный характер. Это наблюдение приводит к выводу о том, что сетевой ресурс не только не зависит от размеров домохозяйств-сателлитов, но даже не востребует фактического включения членов других домохозяйства в сетевую коммуникацию! Значит, исследуемые сети в базисном варианте строятся как парная межличностная коммуникация «представителей» домохозяйств. Контакт между двумя людьми «автоматически» означает и установление связи между домохозяйствами. Но контактов разного рода у людей множество, а сети домохозяйств, как мы видели выше, в основном имеют скромные размеры. Может быть, дело в других параметрах интенсивности контакта или в его содержании?

В таблице 2 представлены распределения домохозяйств-сателлитов по временным показателям коммуникации.

Таблица 2.

Временные параметры сетевой коммуникации (% описанных домохозяйств-сателлитов)

|

Время последней встречи респондента и представителя домохозяйства-сателлита |

Время последнего визита респондента домой к сателлиту |

Время последнего визита сателлита домой к респонденту |

|

|

В день опроса или накануне |

21,3 |

7,3 |

7,8 |

|

За 2 и более дней, но в пределах 1 недели до опроса |

21,4 |

11,9 |

11,5 |

|

Более чем за 1 неделю, но в пределах 1 месяца до опроса |

21,7 |

17,7 |

18,1 |

|

Более 1 месяца, но в пределах полугода до опроса |

17 |

19,2 |

21 |

|

Более полугода, но в пределах 1 года до опроса |

8,4 |

11,2 |

8,7 |

|

Более чем за год до опроса |

8,9 |

14,4 |

15,5 |

|

Никогда |

1,3 |

18,2 |

17,4 |

|

Всего |

100 |

100 |

100 |

Используя три представленных в таблице 2 показателя интенсивности сетевой коммуникации, мы провели группировку сателлитов с применением метода кластерного анализа. Использовалась методика «К-среднее значение». Результаты кластеризации позволили выделить 6 основных типов сетей, различающихся интенсивностью коммуникации8. (Таблица 3)

па контактов выглядит слабее, чем предыдущие. Однако обратим внимание на то, что эти связи остаются актуальными, их постоянно поддерживают и, следовательно, их социальный потенциал доступен членам сети.

Наконец, самый слабый кластер — «почти не встречаются» — который объединяет пятую часть (20,6%) наблюдаемого массива домохозяйств-сателлитов. Эти отно-

Таблица 3.

Результаты кластеризации домохозяйств-сателлитов по интенсивности сетевой коммуникации.

|

Наименование кластера |

Доля в общем массиве домохозяйств-сателлитов (%) |

Описание временных параметров коммуникации |

|

Активная и равноправная коммуникация |

24,3 |

Встречаются каждые 3-4 дня, равновероятно совершают визиты домой друг к другу, в среднем раз в неделю или немного реже. |

|

Частые встречи в публичном пространстве |

7,1 |

Встречаются 1 раз в неделю или даже чаще, но только в публичном пространстве (или в гостях у третьих лиц). Домой друг к другу практически не ходят. |

|

В гости к сателлиту |

12,2 |

Интенсивность встреч несколько раз в месяц (но не каждую неделю). Раз в месяц респондент совершает визит домой к сателлиту. Ответных визитов не бывает или почти не бывает. |

|

В гости к респонденту |

11,8 |

Интенсивность встреч несколько раз в месяц (но не каждую неделю). Раз в месяц сателлит совершает визит домой к респонденту. Ответных визитов не бывает или почти не бывает. |

|

В гости раз в полгода |

24 |

Интенсивность встреч несколько ниже, чем 1 раз в месяц. Примерно раз в полгода или немного чаще совершают равновероятные визиты домой друг к другу. |

|

Почти не встречаются |

20,6 |

Встречаются 1 раз в год или немного чаще. Визиты друг к другу равновероятны, но не чаще 1 раза в год. |

|

Всего |

100 |

Характерно, что полученная классификация учитывает как частоту контактов, так и их вектор, а косвенным образом также и ситуацию, в которой происходит общение. Лидером сетевой коммуникации выступает кластер, который и был обозначен с помощью категорий «активная и равноправная» . Данная модель характерна для 24% пар «домохозяйство респондента — домохозяйство-сателлит». В данной группе наблюдаются самые интенсивные контакты (каждые 3-4 дня), в среднем один раз в неделю партнёры по коммуникации совершают взаимные визиты друг к другу.

Вторую и заметно меньшую по объёму группу ( «частые встречи в публичном пространстве» , 7% от числа описанных сателлитов) образуют интересные пары, контакты которых почти столь же интенсивны (раз в неделю и чаще), но происходят вне приватной среды обеих домохозяйств. Проще говоря, представители этой группы практически не ходят в гости друг к другу, встречаясь (и довольно часто) на нейтральной территории.

Два других кластера — «в гости к сателлиту» и «в гости к респонденту» — демонстрируют практически одну и ту же, но наблюдаемую с разных позиций модель. Неудивительно, что и вес их в массиве наблюдений практически одинаков — 12% от числа описанных домохозяйств-сателлитов. Здесь налицо негативный эффект односторонней коммуникации, которая ослабляет пару — встречи происходят регулярно, как и гостевые визиты, но только в одно из двух домохозяйств. Отсюда и меньшая интенсивность контактов. Можно предположить, что будь коммуникация равнонаправленной, её потенциал не уступал бы двум представленным выше кластерам.

Следующий кластер — «в гости раз в полгода» — один из самых многочисленных. Он объединяет четверть массива наблюдений (24%). Представители этой группы домохозяйств встречаются существенно реже — не чаще, чем раз в месяц. В то же время гостевые практики равнонаправле-ны, хотя и не слишком интенсивны — люди наносят друг другу визиты несколько раз в год. Конечно, данная груп-

8 Избранная методика кластерного анализа позволяет исследователю произвольно определять число групп.

шения производят впечатления «законсервированных» — контакты стремятся к ежегодным, хотя гостевые визиты равновероятно возможны.

Получив представленную выше классификацию массива домохозяйств-сателлитов (напомним ещё раз — его размер 4101 описание), мы создали шесть новых переменных и зафиксировали количество контактов с сателлитами каждого типа в наблюдаемых нами сетях домохозяйств (772 единицы наблюдения). После этого была предпринята попытка вторичной классификации, уже в отношении наблюдаемых сетей. К удивлению, эта попытка не только позволила получить пригодные для интерпретации результаты, но и позволила полностью сохранить шкалу типов коммуникации (применив её теперь на уровне сети домохозяйств). Результаты представлены в таблице 4.

Полученные результаты позволяют сделать два важных вывода. Во-первых, классификация по типам коммуникации имеет большее значение, чем просто инструмент группировки наших массивов. В данном случае мы наблюдаем чётко выраженные модели взаимодействия, которые воспроизводят одни и те же закономерности и на уровне парных связей «домохозяйство-сателлит» и на уровне сетей домохозяйств.

Во-вторых, все группы, полученные в результате вторичной классификации, имеют выраженный унимодальный характер. Это свидетельствует о том, что все (или большинство) связей внутри каждой сети домохозяйств строятся по одному, определённому типу коммуникации. Другими словами, можно констатировать существование коммуникативных моделей, которые лежат в основе сетевых конструкций и потенциально оказывают значительное воздействие на структуру городского сообщества.

Теперь обратимся к содержательной стороне сетевых взаимодействий. Для её описания в ходе опроса использован следующий набор индикаторов:

-

• наличие обязательств (взаимных или односторонних) между домохозяйством респондента и домохозяйством-сателлитом;

-

• совместный досуг, практики совместного времяпрепровождения;

-

• деловые отношения — совместные трудовые практики, приработки, образование, предпринимательство, оказание друг другу услуг профессионального характера, торговля и т.д.

Таблица 4.

Результаты кластеризации основного массива сетей — доминирующие модели коммуникации. (Числовые значения описывают вероятность проявления каждого типа коммуникации в соответствующей группе сетей)

Типы , выделенные на уровне коммуникации между домохозяйством и его сателлитом

Кластеры, описывающие основные модели сетей

Активная и равноправная коммуникация

Частые встречи в публичном пространстве

В гости к сателлиту

В гости к респонденту

В гости раз в полгода

Почти не встречаются

Доля в выборке

(% классифицированных сетей)

18,5

11,2

11,5

7,7

25,9

25,3

Активная и равноправная коммуникация

0,72

0,16

0,18

0,15

0,2

0,18

Частые встречи в публичном пространстве

0,01

0,35

0,02

0,01

0,02

0,03

В гости к сателлиту

0,05

0,09

0,50

0,05

0,06

0,07

В гости к респонденту

0,04

0,13

0,06

0,67

0,04

0,11

В гости раз в полгода

0,11

0,14

0,13

0,11

0,59

0,15

Почти не встречаются

0,05

0,12

0,05

0,04

0,06

0,45

Баллы, начисленные для расчёта общей оценки сетевого ресурса

5

4

3

3

2

1

-

• помощь (взаимная или односторонняя) в ведении хозяйства;

-

• денежные отношения между домохозяйствами — дают в долг, компенсируют расходы друг друга, оплачивают друг другу услуги или товары и т.д.;

-

• кредиторская задолженность — респондент/его домохозяйство должно деньги сателлиту;

-

• дебиторская задолженность — сателлит должен деньги респонденту/его домохозяйству;

-

• совместное имущество.

Во всех случаях, кроме оценки кредиторской и дебиторской задолженности, для измерения названных индикаторов применялась трёхпозиционная шкала:

-

1 — да

-

2 — сейчас нет, но было раньше

-

3 — нет

Применение данной шкалы было нацелено на выявление актуального состояния сетевого взаимодействия. Важно было отфильтровать отношения, которые имели место в прошлом и остались в памяти респондента как значимые, но на момент исследования уже не являлись характерными для обследуемой сети. Поэтому в процессе анализа в качестве положительных значений всех индикаторов учитывались ответы «да» , а вариант «сейчас нет, но было раньше» интерпретировался как отрицательный.

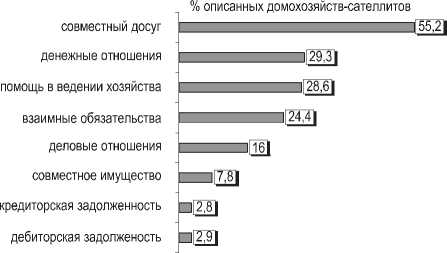

На графике 4 показано насыщение массива описанных домохозяйств-сателлитов основными видами взаимодействия. Безусловное лидерство принадлежит совместным досуговым практикам, которые, как показал дальнейший анализ, распределяются в поле сетевых взаимодействий равномерно и, фактически, производны от интенсивности коммуникации.

Характерно, что более общие формулировки — «денежные отношения», «помощь по хозяйству», «взаимные обязательства» — встречаются в описании сетевого взаимодействия существенно чаще тех, которые обозначают предельно объективированные отношения — совместное имущество и практики кредитования. Низкий удельный вес последних — по совокупности двух показателей кредитование наблюдается в 5,5% описанных случаев — пожалуй, самая большая неожиданность этого исследовательского блока. Причём «денежные отношения» оказались лидирующими среди собственно имеющих «домохозяйственый» смысл, демонстрируя практически одинаковый вес (29%) с практиками оказания помощи в ведении хозяйства.

А вот как выглядит картина после приведения рассматриваемых показателей к выборке основных домохозяйств. (Таблица 5) Прежде всего, обратим внимание, что охват различными по содержанию видами взаимодействия (нагрузки) на уровне сетей существенно выше, чем на уровне пар «респондент-сателлит». Следовательно, если по форме коммуникация внутри сети тяготеет к определённому стандарту, задающему вектора и интенсивность взаимодействия, то в содержательном плане сеть выстраивается более дифференцировано. Взаимодействие с сателлитами носит не унифицированный, а специализированный по видам нагрузки характер, что существенно увеличивает социальные ресурсы сети без её экстенсивного расширения.

График 4. Содержание сетевой коммуникации на момент опроса (уровень позитивных ответов)

Возможно, именно в этом кроется разгадка неожиданно высокой доли компактных сетей, которую мы обнаружили в своём исследовании (напомним, число сателлитов в ѕ обследованных сетей не превышает 6). Если сеть осознанно или не вполне конструируется исходя из действительных потребностей домохозяйства, то, следуя принципу «разумной достаточности», её рост остановится в тот момент, когда среди сателлитов окажутся представлены необходимые для удовлетворения потребностей субъекты. Дальнейшее расширение сети может оказаться тогда и вовсе нерациональным, если учитывать издержки, связанные с наведением и поддержкой контактов. Большая сеть будет, конечно, давать доступ к большему социальному ресурсу. Но если этот ресурс избыточен относительно потребностей домохозяйства, то поддержка сети окажется обременительной и начнётся сокращение или «консервация» контактов.

Анализируя охват сетей разными видами содержательной нагрузки, стоит отметить следующие моменты. Во-первых, досуг является практически универсальным видом взаимодействия, который реализуется в 9 из 10 сетей. Другое дело, что проводят свободное время не со всеми, а только с половиной сателлитов. Означает ли это деление последних на «ближний» и «дальний» круги общения? Ведь предполагается, что досуг дело добровольное и его не делят с тем, кто неприятен. Возможно, но проверить это мы пока не можем.

Таблица 5.

Наполнение сети домохозяйств основными видами содержательной нагрузки (% опрошенных)

|

Количество сателлитов в сети, поддерживающих нагрузку |

Вид сетевой нагрузки |

||||||

|

Взаимные обязательства |

Совместный досуг |

Деловые отношения |

Помощь по хозяйству |

Денежные отношения |

Практики кредитования |

Совместное имущество |

|

|

0 — нагрузка отсутствует |

40,2 |

11,1 |

54,5 |

26 |

28,9 |

78,5 |

68,7 |

|

1 |

27,3 |

18,9 |

25,4 |

33,3 |

30,7 |

16,4 |

23,1 |

|

2 |

15,5 |

23,2 |

9,6 |

22,3 |

19 |

3,6 |

6,8 |

|

3 — 4 |

13,0 |

26,4 |

8,5 |

13,3 |

16,3 |

1,2 |

1,4 |

|

5 и более |

3,9 |

20,4 |

2,0 |

5,1 |

5,1 |

0,3 |

- |

|

Всего |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

|

Доля сетей, имеющих нагрузку |

59,8 |

88,9 |

45,5 |

74 |

71,1 |

21,5 |

31,3 |

Таблица 6.

Результаты кластеризации основного массива сетей по содержанию сетевых взаимодействий. (Числовые значения описывают вероятность проявления каждого типа взаимодействия в соответствующей группе сетей)

|

Кластеры, описывающие содержание сетевого взаимодействия |

|||||

|

Финансовая сеть |

Взаимные обязательства, конструирующие хозяйство |

Весь спектр отношений |

Только хозяйственные практики |

Практически никакого взаимодействия |

|

|

Доля в выборке, % сетей |

19,7 |

14,8 |

10,6 |

16,2 |

38,7 |

|

Взаимные обязательства |

0,20 |

0,66 |

0,64 |

0,13 |

0,09 |

|

Деловые отношения |

0,16 |

0,18 |

0,27 |

0,13 |

0,09 |

|

Помощь по хозяйству |

0,19 |

0,41 |

0,67 |

0,64 |

0,12 |

|

Денежные отношения |

0,59 |

0,27 |

0,81 |

0,22 |

0,10 |

|

Совместное имущество |

0,10 |

0,12 |

0,20 |

0,06 |

0,05 |

|

Баллы, начисленные для расчёта общей оценки сетевого ресурса |

3 |

3 |

5 |

3 |

1 |

Во-вторых, неожиданно высока деловая нагрузка сетей — почти половина (45,5%) из них охвачена такими отношениями. С одной стороны, это, конечно, следствие высокой значимости контактов, которые петербуржцы устанавливают в рамках свои трудовых/экономических практик. Однако с другой здесь просматривается и существенный бизнес-потенциал сетевой конструкции.

В-третьих, денежные отношения и помощь в ведении хозяйства охватывают почти ѕ сетей. Они, наряду с совместным проведением досуга, являются практически обязательными компонентами и, скорее всего, могут рассматриваться как характерная для современного петербургского сообщества норма.

В-четвёртых, хотя совместным имуществом и практиками сетевого кредитования охвачено меньшинство описанных случаев, однако такая нагрузка на уровне сетей вчетверо выше, чем на уровне пар «респондент-сателлит». Это наблюдение важно для понимания выдвинутого нами выше тезиса о дифференцированном подходе к конструированию сети — 20% -30% петербуржцев располагают в своих сетях и этими ресурсами.

С целью поиска типичных моделей содержания сетевого взаимодействия был применён метод кластерного анализа (методика «К-среднее значение»). Результаты классификации представлены в таблице 6.9 Полученная классификация показывает, прежде всего, дифференциацию массива сетей по содержательной насыщенности взаимодействий. При этому почти 40% сетей на поверку оказываются практически свободными от собственно хозяйственных отношений. Их объединяют только досуг (который был исключен из числа параметров, по которым проводилась кластеризация) и, возможно, какие-либо символические основания. Самой сильной, с точки зрения формирования социального ресурса, является, конечно, относительно небольшая (10,6%) группа сетей, для которых характерен практически весь спектр возможных взаимодействий.

Стоит обратить внимание на то, что три промежуточных по силе социального ресурса кластера показывают, по сути, альтернативные стратегии конструирова- ния сети, которые с некоторой долей условности можно называть «ограниченным конструированием». Итак, мы наблюдаем:

-

• сети, практически целиком построенные как система финансового взаимодействия (почти 20% от общего количества сетей в Петербурге);

-

• сети, взаимодействия в которых ограничиваются только практиками ведения хозяйства (причём финансовая составляющая в этих сетях очень слаба — домохозяйства обмениваются только трудовыми, вещественными и иными ресурсами, но не деньгами, 16%);

-

• сети, в основе которых лежат взаимные обязательства (мотивы в целом символические), некоторый (но существенно меньший по сравнению с предыдущей категорией) объём хозяйственной помощи и совсем незначительный — финансовой (15%).

Конечно, работая с таким обширным материалом, мы не могли устоять от соблазна предпринять попытку совокупной оценки ресурсного потенциала сетей. Для этого с учётом наблюдений, представленных в этой статье было решено использовать относительно простой расчётный показатель, представляющий собой произведение трёх параметров, отражающих размер сети, интенсивность коммуникации в ней и содержательное наполнение коммуникации. Что касается размера сети, то выше были приведены достаточно убедительные на наш взгляд аргументы в пользу использования оценки, основанной на значении только одного индикатора — количества домохозяйств-сателлитов. Хотя такой линейный подход и выглядит несколько утрированным — можно ожидать, что слишком большие по числу сателлитов сети получат завышенные оценки — нам не удалось обосновать регрессивный коэффициент, отражающий снижение удельной эффективности сетевых взаимодействий по мере роста числа сателлитов. Поэтому идея коррекции этого показателя была отвергнута.

Оценивая интенсивность и содержательное наполнение сетевой коммуникации, мы отдали предпочтение классификациям, полученным с помощью кластерного анализа. Эти классификации хоть и носят в известной мере условный характер, однако наиболее полно учитывают системную природу сетевых взаимодействий. Для расчётных целей каждому из выделенных кластеров была дана оценка по пятибалльной шкале. Оценка 1 балл означает минимальный уровень коммуникации — это практически номинальная по интенсивности или содержанию сеть. Оценка 5 баллов дана кластерам, в которых наблюдается максимальная интенсивность и содержательная насыщенность сетевых взаимодействий. Остальные, промежуточные кластеры получили оценки от 2 до 4 таким образом, чтобы отразить их позиции относительно друг друга. (См. таблицы 4 и 6)

Итак, формула, по которой мы рассчитали совокупную оценку сетевого ресурса, выглядит следующим образом:

РЕСУРС СЕТИ = ИНТЕНСИВНОСТЬ (баллы) х СОДЕРЖАНИЕ (баллы) х КОЛИЧЕСТВО САТЕЛЛИТОВ

Рассчитанный показатель совокупного ресурсного потенциала сетей имеет минимальное значении 2 (два), а максимальное — 300 (триста) баллов. Это некоторым образом характеризует ситуацию дифференциации возможностей, которую можно наблюдать между разными сетями.

Среднее значение рассчитанного показателя равно 31,8, медиана — 20, среднее квадратическое отклонение — 33,6. Небезынтересна и децильная развёртка показателя:

Нетрудно заметить, что мы опять имеем дело с «грушевидным», сильно смещённым в область низких значений показателя распределением. Значение медианы в 15 раз меньше максимального, 9-й дециль в 12 раз превосходит 1-й. Всё это означает, что в петербургском сообществе количественно доминируют

1 дециль 6 баллов

2 дециль 9 баллов

3 дециль 12 баллов

4 дециль 15 баллов

5 дециль 20 баллов

6 дециль 25 баллов

7 дециль 36 баллов

8 дециль 48 баллов

9 дециль 73,5 баллов

сети, ресурсный потенциал которых весьма скромен, тогда как богатые в сетевом смысле объединения домохозяйств имеют многократное преимущество в ресурсах.

Имеет ли наблюдаемая дифференциация социальное содержание? Для ответа на этот вопрос мы провели прогрессивную группировку, перекодировав значения показателя сетевого ресурса следующим образом:

Значение nоказаmеля Ресурс сеmи до 12 баллов включительно очень низкий

13 — 25 баллов ограниченный

26 — 49 баллов средний (и немного выше) 50 и более баллов высокий

Таблица 7.

Ответы на вопрос: «Если разделить всех членов общества по их материальному достатку и связанным с ним возможностям на несколько слоёв, то к какому бы вы себя причислили?» в зависимости от совокупного сетевого ресурса домохозяйства (% ответивших)

|

Стратификационная идентичность |

Совокупный сетевой ресурс |

|||

|

Очень низкий |

Ограниченный |

Средний и немного выше |

Высокий |

|

|

Высший слой |

0,4 |

1,5 |

2,0 |

- |

|

Между средним и высшим слоями |

3,7 |

6,5 |

1,4 |

5,5 |

|

Средний слой |

39,5 |

49,3 |

48,0 |

52,4 |

|

Между средним и низшим слоями |

31,7 |

25,4 |

34,5 |

31,7 |

|

Низший слой |

17,7 |

13,4 |

10,8 |

6,9 |

|

Трудно сказать |

7,0 |

4,0 |

3,4 |

3,4 |

|

Всего |

100 |

100 |

100 |

100 |

В таблице 7 показано распределение показателя совокупного сетевого ресурса в зависимости от стратификационной идентичности горожан. Довольно легко прослеживается прямая зависимость между показателями. Особенно чётко она прослеживается в низшей социальной страте, а также у респондентов с идентичностью среднего социального слоя. (Уровень значимости показателя Хи-квадрат по Пирсону р = 0,012)

Другой показатель социальной дифференциации — ретроспективная оценка динамики семейных ресурсов. (Таблица 8) Здесь, обращает на себя внимание прямая зависимость между показателем совокупного сетевого ресурса и долей петербуржцев, отмечающих значительный рост семейного благосостояния. (Уровень значимости показателя Хи-квадрат по Пирсону р = 0,003)

Таблица 8.

Ответы на вопрос: «Как изменились достаток и возможности вашей семьи за посление 2-3 года?» в зависимости от совокупного сетевого ресурса домохозяйства (% ответивших)

|

Динамика семейных ресурсов |

Совокупный сетевой ресурс |

|||

|

Очень низкий |

Ограниченный |

Средний и немного выше |

Высокий |

|

|

Значительно выросли |

5,8 |

10,0 |

11,6 |

20,7 |

|

Скорее, выросли |

37,9 |

34,5 |

34,0 |

38,6 |

|

Не изменились |

36,2 |

34,5 |

33,3 |

28,3 |

|

Скорее, сократились |

9,1 |

14,0 |

11,6 |

6,9 |

|

Значительно сократились |

5,3 |

2,0 |

6,1 |

2,1 |

|

Трудно сказать |

5,8 |

5,0 |

3,4 |

3,4 |

|

Всего |

100 |

100 |

100 |

100 |

Как ни странно, даже индикатор личного денежного дохода демонстрирует определённую связь с совокупным сетевым ресурсом. (Таблица 9) Причём в данном случае тенденция более всего заметна в стратах с низкими и очень низкими доходами. (Напомним невнимательному читателю — в таблице 9, как и во всей статье, приводятся данные, собранные в 2004 г. ©)

Таблица 9.

Ответы на вопрос: «Сколько, примерно, рублей составляет ваш личный денежный доход (общий по всем видам источников) за последний месяц?» в зависимости от совокупного сетевого ресурса домохозяйства (% ответивших)

|

Доход за месяц, рублей |

Совокупный сетевой ресурс |

|||

|

Очень низкий |

Ограниченный |

Средний и немного выше |

Высокий |

|

|

1500 — 3000 |

15,7 |

14,8 |

11,8 |

8,5 |

|

3001 — 7500 |

30,1 |

23,0 |

24,3 |

22,7 |

|

7500 — 15000 |

27,1 |

27,0 |

27,1 |

27,7 |

|

15001 — 30000 |

8,5 |

14,3 |

17,4 |

13,5 |

|

Более 30000 |

1,7 |

4,6 |

2,8 |

12,1 |

|

Другие ответы |

16,9 |

16,3 |

16,6 |

15,5 |

|

Всего |

100 |

100 |

100 |

100 |

Пожалуй, приведённых примеров достаточно для того, чтобы убедиться в существовании некоторой связи между дифференциацией описанного нами в этой статье сетевого ресурса петербургских домохозяйств и социальной стратификацией. Конечно, такая связь носит неоднозначный характер, и её природа требует дальнейшего изучения. Конечно, нельзя свести старый конфликт между богатством и бедностью к дифференциации сетевых ресурсов. И, конечно, механизм конвертирования социальных (в т.ч. и сетевых) ресурсов в материальные остаётся загадкой. Вместе с тем, аргументы в пользу понимания сетевых взаимодействий между домохозяйствами как суть социальных, имеющих критическое значение для конструирования городского сообщества, представляются нам убедительными. Равно как и «подозрительное» сходство между структурой распределения сетевого ресурса и современной социальной структурой.

В этой связи я выбираю для своей публикации провокационный финал. А почему бы Вам, вдумчивый и небезразличный читатель, не попробовать, используя нашу методику (или её модификацию), оценить ресурс собственной социальной сети, собственный социальный капитал? Быть может, в процессе выполнения этого упражнения Вы обнаружите кое-что не только забавное, но и практически полезное для использования в Вашем домашнем хозяйстве. ©