Петрофизическая характеристика пород полиметаморфических комплексов севера Урала

Автор: Пономарева Т.А., Пыстин А.М.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Геолого-минералогические науки

Статья в выпуске: 2 (18), 2014 года.

Бесплатный доступ

Изучены и проанализированы физические свойства полиметаморфических образований севера Урала. Выявлены закономерности распределения плотности и магнитной восприимчивости в разрезах однотипных полиметаморфических комплексов. По результатам петрофизических исследований, проведенных с целью установления дополнительных диагностических признаков в породах полиметаморфических комплексов севера Урала, установлено три различных - сильно-, средне- и слабодифференцированных петрофизических разреза, отличающихся друг от друга как латеральной изменчивостью, так и вертикальной дифференциацией физических свойств.

Петрофизическая характеристика, физические свойства, плотность, магнитная восприимчивость, полиметаморфические комплексы

Короткий адрес: https://sciup.org/14992681

IDR: 14992681 | УДК: 552.4:552.1(234.851

Текст научной статьи Петрофизическая характеристика пород полиметаморфических комплексов севера Урала

Геологическая интерпретация геофизических полей с целью изучения глубинного строения территории невозможна без широкого использования различных геологических и петрофизических данных о составе и физических свойствах пород, слагающих тот или иной район исследований. Любые изменения в физических характеристиках пород, связанные с особенностями геологического строения региона исследований, как следствие, неизбежно находят свое отражение в характерных особенностях физических полей. Ставя перед собой задачу выполнения качественной и количественной интерпретации грави- и магнитометрических данных с целью установления особенностей глубинного строения Приполярного и Полярного Урала, нами видится необходимость изучения, прежде всего, плотностных и магнитных свойств глубинных образований коры, одними из которых являются породы полиметаморфических комплексов.

Методика определения физических свойств горных пород

Данные о физических свойствах горных пород севера Урала получены при исследовании образцов, отобранных авторами в процессе полевых наблюдений; часть из них любезно предоставлена научными сотрудниками Института геологии Коми НЦ УрО РАН, а также использована из фондовых работ и научных публикаций [1–5]. Изучение плотностных и магнитных свойств горных пород проводилось нами в лабораторных условиях. Плотность пород определялась путем взвешивания образцов в воздухе и воде и далее рассчитывалась по формуле:

а = m г/см3, m-m1

где m – масса образца в воздухе, численно равна его весу, m 1 – то же – в воде.

Исследования магнитных свойств пород проводились индукционным методом измерения маг- нитной восприимчивости горных пород с помощью прибора KAPPABRIGE KLY–2 с высокой точностью (погрешность составляет 0.2–1%). Измеряемая величина, связанная с изменением потока магнитной индукции, пропорциональна кажущейся магнитной восприимчивости пород (æ). Магнитная восприимчивость измеряется в диапазоне от 0.02 до 200 000x10-6 СГС.

Петрофизические особенности пород полиметаморфических комплексов севера Урала

Полиметаморфические комплекы Урала и северной половины Урала, в частности, различаются по вещественному составу, структурам и особенностям метаморфизма пород. На севере Урала выделяются гнейсо-мигматитовые, эклогитсодержащие (эклогит-гнейсовые и эклогит-сланцевые) и грану-лит-метабазитовые комплексы [6]. Все они относятся к образованиям нижнедокембрийского структурного этажа и интерпретируются как тектонически перемещенные фрагменты древнего кристаллического основания приуральской части ВосточноЕвропейского кратона, вовлеченные в структуру уралид [5, 7].

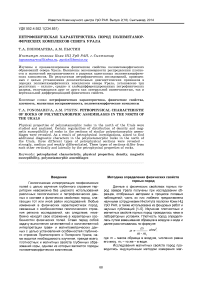

При этом упомянутые выше фрагменты кристаллического основания (полиметаморфические комплексы), по-видимому, не испытывали существенных латеральных перемещений в процессе эксгумации. Во всяком случае, их современное пространственное размещение хорошо согласуется со структурами дорифейского фундамента прилегающей с запада платформенной областью (рис. 1).

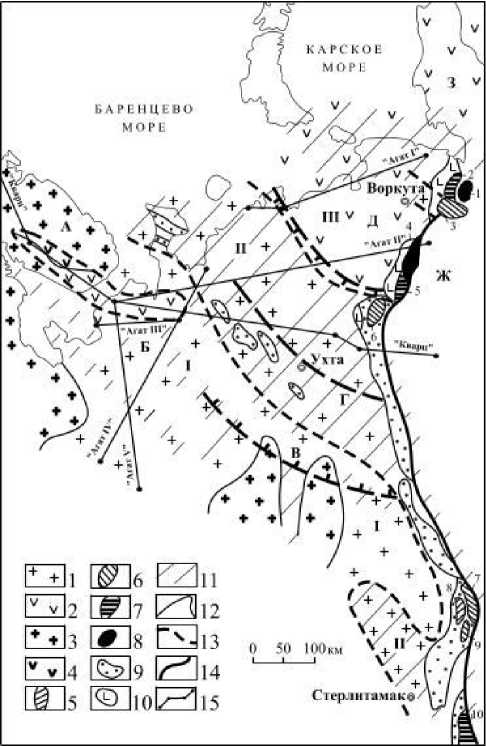

Плотностные и магнитные свойства пород перечисленных выше типов полиметаморфических комплексов приведены в таблице и на рис. 2.

Гнейсо-мигматитовые комплексы характеризуются преобладанием в разрезе гнейсов и кристаллических сланцев субаркозового состава при подчиненном значении амфиболитов, амфи-болсодержащих сланцев, а также мраморов и кварцитов. Им свойственен брахиформный стиль складчатости и умеренно-барический тип метаморфизма пород, ранние этапы которого достигали условий амфиболитовой и, возможно, гранулитовой фаций.

На Приполярном Урале к подобным образованиям относится няртинский комплекс , слагающий ядро Хобеинской антиклинали в северной части Ляпинского антиклинория, в пределах Кожимско-го поперечного поднятия. Комплекс представлен двумя толщами: нижней – амфиболито-гнейсовой (мощность 500 м) и верхней – плагиогнейсово-сланцевой (мощность 700 м).

Нижняя толща сложена светло-серыми и зеленовато-серыми гнейсами и кристаллическими сланцами, переслаивающими с амфиболитами и амфибол-слюдистыми кристаллическими сланцами. Плотность пород нижней толщи имеет следующие значения (рис.2, т. 1–3): 2.68–3.26 г/см3 при σ ср , равной 2.92 г/см3 у амфиболитов; 2.64–3.15 г/см3 при σ ср , равной 2.87 г/см3 у амфиболовых гнейсов;

Рис.1. Схема строения дофанерозойской литосферы европейского Северо-Востока (Запорожцева, Пыс-тин, 1994).

1, 2 – области распространения дорифейского кристаллического основания: 1 – нормального профиля, 2 – меланократового профиля (сокращенная мощность или отсутствие гранито-гнйсового подкомплекса; 3 – гранито-гнейсовые; 4 – существенно метабазитовые; 5–8 – дорифейские полиметамофи-ческие комплексы западного склона Урала: 5 – гнейсо-гранулитовые, 6 – гнейсо-мигматитовые, 7 – эклогит-амфиболит-гнейсовые и эклогит-сланцевые, 8 – гранулит-метабазитовые; 9, 10 – рифейские комплексы Тимана и западного склона Урала: 9 – существенно терригенные, 10 – вулканогенноосадочные и интрузивные; 11 – участки с повышенной мощностью рифейских отложений; 12 – 14 – границы: 12 – блоков фундамента, выступающих на дневную поверхность или залегающих вблизи от нее, 13 – блоков фундамента, различающихся по мощности или составу дофанерозойских образований, 14 – западная граница Восточно-Уральского геоблока – Главный уральский разлом; 15 – линии профилей ГСЗ-МОВЗ; А – Ж – наименования геоблоков: А – Кольский, Б – Мезенский, В – ВолгоУральский, Г – Ижма-Баренцевский, Д – Печорский, Е – Северо-Баренцевский, Ж – ВосточноУральский. Раннедокембрийские метаморфические комплексы (цифры на схеме): 1 – малыкский, 2 – ма-рункеуский, 3 – харбейский, 4 – хордъюсский, 5 – неркаюский, 6 – няртинский, 7а – восточно-уфа-лейский, 8 – тараташский, 9 – александровский, 10 – максютовский.

Физические свойства пород

|

№ |

Породы |

Кол-во образцов |

Плотность |

Кол-во образцов |

Магнитная восприимчивость |

|

Средние значения σ, г/см3 |

Средние значения $, n x 10 -6 СГСМ |

||||

|

Няртинский гнейсомигматитовый комплекс |

|||||

|

1 |

Амфиболиты |

69 |

2.92 |

69 |

7 |

|

2 |

Амфибол-слюдистые сланцы |

12 |

2.82 |

– |

– |

|

3 |

Амфиболовые гнейсы |

20 |

2.87 |

109 |

45 |

|

4 |

Двуслюдяные гнейсы |

6 |

2.64 |

6 |

180 |

|

5 |

Гранат-биотитовые гнейсы |

11 |

2.69 |

– |

– |

|

6 |

Кварциты, слюдисто-кварцевые сланцы |

14 |

2.79 |

14 |

392 |

|

Харбейский гнейсомигматитовый комплекс |

|||||

|

7 |

Амфиболиты |

10 |

2.97 |

10 |

33 |

|

8 |

Амфиболиты рассланцованные |

26 |

3.10 |

- |

- |

|

9 |

Гнейсы |

53 |

2.68 |

53 |

24 |

|

10 |

Гнейсы рассланцованные |

17 |

2.83 |

- |

- |

|

11 |

Гранитогнейсы |

39 |

2.61 |

39 |

100 |

|

Неркаюский эклогит-сланцевый комплекс |

|||||

|

12 |

Амфиболовые, эпидот-глаукофановые, аль-бит-эпидот-хлорит-актинолитовые сланцы |

22 |

2.94 |

22 |

796 |

|

13 |

Эпидот-гранатовые амфиболиты |

18 |

2.99 |

18 |

450 |

|

14 |

Эклогиты |

20 |

3.32 |

20 |

107 |

|

15 |

Гранат-слюдяные кристаллические сланцы |

44 |

2.73 |

44 |

107 |

|

16 |

Хлорит-мусковит-альбит-кварцевые сланцы |

23 |

2.72 |

23 |

320 |

|

Марункеуский эклогит-гнейсовый |

|||||

|

17 |

Эклогиты |

3 |

3.14 |

3 |

2476 |

|

18 |

Амфиболиты |

23 |

3.03 |

23 |

43 |

|

19 |

Очковые гнейсы |

11 |

2.68 |

- |

- |

|

20 |

Амфиболитовые гнейсы |

10 |

2.65 |

10 |

3 |

|

21 |

Мигматиты |

46 |

2.85 |

46 |

5 |

|

22 |

Кварциты |

5 |

2.7 |

5 |

16 |

|

Хордъюсский гранулит-метабазитовый комплекс |

|||||

|

23 |

Гранулиты основного состава |

5 |

2.97 |

5 |

50 |

|

24 |

Гранат-глаукофановые сланцы |

6 |

2,87 |

6 |

28 |

|

25 |

Эпидот-глаукофановые сланцы |

8 |

2.94 |

8 |

27 |

|

25а |

Эпидот-альбит-хлорит-актинолитовые сланцы |

5 |

2.94 |

5 |

26 |

|

26 |

Амфиболиты |

17 |

3.0 |

17 |

31 |

|

Малыкский гранулит-метабазитовый комплекс |

|||||

|

27 |

Двупироксеновые кристаллосланцы (гранулиты основного состава) |

70 |

2.97 |

146 |

3556 |

|

28 |

Амфиболиты |

135 |

3.0 |

115 |

402 |

|

29 |

Амфиболизированные гранулиты основного состава |

162 |

3.12 |

151 |

36 |

Примечание. Таблица составлена Т.А.Пономаревой с использованием собственных и опубликованных данных, а также материалов Комигеолфонда: 1-6 – Цымбалюк и др., 1979; Пыстин и др., 1986; 7-9 – Берлянд и др., 1976; Афанасьев и др.,1984; Ананьева и др., 1983; 15-19 – Лакс и др., 1969; Афанасьев и др., 1984; Лыюрова, 1997; 10-14 – Пыстин и др, 1981; Лыюрова, 1997; 15-19 – Берлянд, 1976; Афанасьев и др., 1984; Лыюрова, 1997; 20-24 – Пыстин и др., 1982; Пыстин, 1994; 25-27 – Уколова и др., 1991; Иванов, 1997.

2.67–2.90 г/см3 при σ ср равной 2.82 г/см3 у амфибол-слюдистых кристаллических сланцев.

Верхняя толща представлена светло-серыми гранат-слюдистыми гнейсами и кристаллическими сланцами с маломощными прослоями амфиболитов, амфиболсодержащих кристаллических сланцев, а также кварцитов и мраморов. Плотность пород верхней толщи: 2.62–2.68 г/см3 при σ ср , равной 2.64 г/см3 у двуслюдяных гнейсов; 2.62–2.81 г/см3 при σ ср , равной 2.69 г/см3 у гранатсодержащих биотитовых гнейсов; 2.61–2.79 г/см2 у кварцитов и слюдисто-кварцевых сланцев при средней плотности 2.7 г/см3 (рис.2, т. 4–6).

Таким образом, породы нижней толщи няр-тинского комплекса характеризуются более высокими значениями плотности – 2.82–2.92 г/см3 – по сравнению с верхней, где этот показатель варьиру- ет в пределах 2.64–2.79 г/см3. Дефицит плотности между верхней и нижней толщами няртинского комплекса составляет 0.13–0.18 г/см3.

Повышенная плотность разреза нижней толщи определяется тем, что, во-первых, здесь в сравнении с верхней толщей выше доля амфиболитов и, во-вторых, породы в меньшей степени (опять же из-за существенной роли пород основного состава) подвержены процессам гранитизации.

Магнитная восприимчивость амфиболитов и гнейсов варьирует в пределах от 7 до 180×10-6 СГС. Повышенными магнитными свойствами отличаются кварциты и слюдисто-кварцевые сланцы, у которых æ ср равна 392×10-6 СГС (см. таблицу). Магнитная восприимчивость в однотипных породах не меняется по разрезу, но учитывая, что существенно кварцевые породы приурочены к верхней части наблю-

комплекс

Малыкский гранулит-метабазитовый комплекс

Хордъюский гранулит-метабазитовый комплекс

Няртинский гнейсомигматитовый

Неркаюский эклогит-сланцевый комплекс

Марункеуский эклогит-гнейсовый комплекс

Харбейский гнейсомигматитовый комплекс

Рис.2. Гистограммы распределения плотности пород полиметаморфических комплексов севера Урала.

Условные обозначения: 1– амфиболиты, 2 – амфибол-слюдистые сланцы, 3 – амфиболитовые гнейсы, 4 – двуслюдяные гнейсы, 5 – гранатсодержащие биотитовые гнейсы, 6 – кварциты и слюдисто-кварцевые сланцы, 7 – амфиболиты, 8 – рассланцованные амфиболиты, 9 – гнейсы, 10 – рассланцованные гнейсы, 11 – гранито-гнейсы, 12 – амфиболовые, эпидот-глаукофановые и альбит-эпидот-хлорит-актинолитовые сланцы, 13 – эпидот-гранатовые амфиболиты, 14 – эклогиты, 15 – мезократовые и лейкократовые гранат-слюдяные кристаллические сланцы , 16 – хлорит-мусковит-альбит-кварцевые сланцы, 17 – эклогиты, 18 – амфиболиты, 19 – очковые гнейсы, 20 – амфиболитовые гнейсы, 21 – мигматиты, 22 – кварциты, 23 – клинопи-роксенитовые и двупироксенитовые кристаллосланцы (гранулиты основного состава), 24 – гранат-глаукофановые сланцы, 25 – эпидот-глаукофановые сланцы, 25а – эпидот-альбит-хлорит-актинолитовые сланцы, 26 – амфиболиты, 27 – двупироксенитовые кристаллосланцы, 28 – амфиболиты, 29 – амфиболи-зированные гранулиты основного состава.

На гистограммах черточками обозначены min и max значениями плотности (1–11, 27–29), а черными кружочками – средние значения.

даемого разреза, среднее значение æ выше в породах верхней толщи.

На Полярном Урале в пределах Собского поперечного поднятия выделяется харбейский гнейсо-мигматитовый комплекс . Он расположен в южной части Харбейского антиклинория и слагает одноименный тектонический блок. В разрезе харбей-ского комплекса снизу вверх выделяют три свиты [8]: 1) лаптаюганская свита (1300 м), сложенная равномерно-зернистыми биотитовыми и гранатовыми амфиболитами, амфибол-биотитовыми, слюдяными и амфиболовыми гнейсами; 2) ханмейхой-ская свита (2200 м), представленная альбитовыми и гранатсодержащими амфиболитами, двуслюдяными, гранат-слюдяными гнейсами с линзами слюдистых и железистых кварцитов; 3) париквасьшор-ская свита (1500 м), состоящая из слюдяных, двуслюдяных, амфибол-слюдяных гранатсодержащих высокоглиноземистых кристаллических сланцев и дистен-ставролит-гранатовых сланцев.

Плотность пород, слагающих нижнюю часть харбейского комплекса (лаптаюганская и ханмей-хойская свиты), имеет следующие значения: 2.88– 3.06 г/см3 при σср равной 2.97 г/см3 у амфиболитов; 2.81–3.26 г/см2 σср, равной 3.1 г/см3 у измененных (рассланцованных) амфиболитов (рис. 2. т. 7, 8); 2.57–2.78 г/см3 при σср, равной 2,68 г/см3 у гнейсов; 2.66–2.99 г/см3 при σср, равной 2.83 г/см3 у измененных (рассланцованных) гнейсов (рис.2, т.9,10); 2.51– 2.71 г/см3 при σср, равной 2.61 г/см3 у гранито-гнейсов (рис. 2, т. 11). Средние плотностные характеристики сланцев разного состава сильно варьируют: у углеродсодержащих сланцев σср равна 2.59 г/см3, хлорит- серицитовых – 2.71 г/см2, актинолитовых – 2.88 г/см3 и глаукофановых – 3.06 г/см3. Граница между лап-таюганской (со средней плотностью по разрезу 2.97 г/см3) и ханмейхойской (со средней плотностью по разрезу 2.83г/см3) свитами проводится условно, по преобладанию до 70% плагиогнейсов в разрезе ханмейхойской свиты, что указывает на относительно кислый состав, в сравнении с более основной нижележащей лаптаюганской свитой. Кроме того, присутствие в разрезе тел гранитогнейсов со σср, равной 2.61 г/см3, также способствует понижению плотности ханмейхойской свиты. Париквасьшорская свита (со средней плотностью по разрезу 2.78 г/см3) отличается от нижележащей ханмейхойской свиты отсутствием в разрезе новообразованного гранито-идного материала, более сланцевым составом пород и степенью метаморфизма, не превышающего среднюю ступень амфиболитовой фации.

Дефицит плотности на границе лаптаюган-ской и ханмейхойской свит составляет 0.15 г/см3, а на границе ханмейхойской и париквасьшорской свит – 0.05 г/см3.

Магнитная восприимчивость пород харбей-ского комплекса в основном ограничивается небольшим диапазоном значений (см. таблицу). Гнейсы имеют относительно низкую магнитную восприимчивость – 24×10-6 СГС. Амфиболиты имеют спектр значений æ от 18-47×10-6 СГС у 72 % и 100140 ×10-6 СГС у 28 % образцов пород. Повышенные значения магнитной восприимчивости имеют только амфиболиты, отобранные из зон рассланцева-ния и диафтореза. Повышение магнитных свойств этих пород связано с образованием магнетита при замещении роговой обманки актинолитом и хлоритом и граната хлоритом.

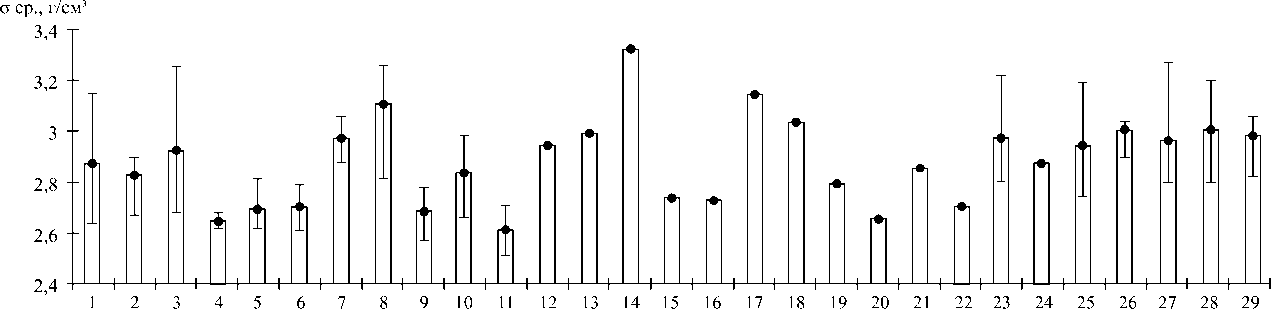

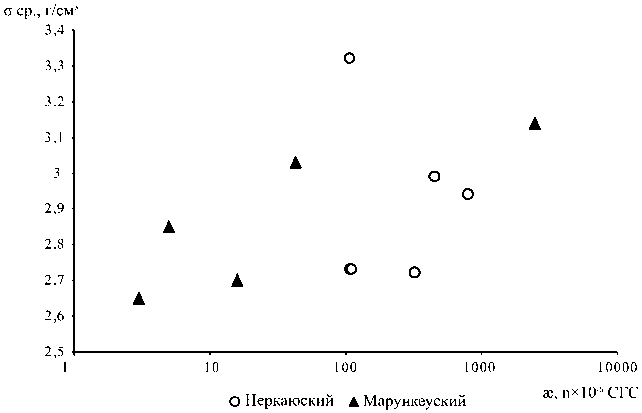

На графике сопоставления плотности и магнитной восприимчивости пород неркаюского и хар-бейского комплексов (рис.3, а) обнаруживается слабая, обратно пропорциональная зависимость. Она связана с двумя причинами. Во-первых, в этих комплексах широко проявились процессы низкотемпературного диафтореза, с которыми связано уменьшение плотности метабазитов при одновременном увеличении их магнитной восприимчивости. И, во-вторых, из-за относительно высокой магнитной восприимчивости низкоплотных кварцитов и кварц-слюдяных сланцев.

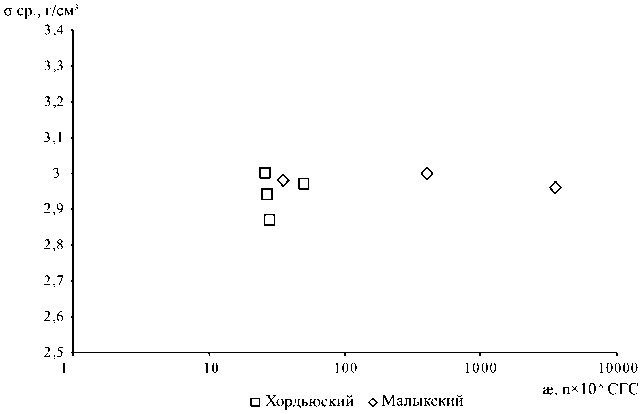

Рис. 3. Графики распределения магнитной восприимчивости и плотности пород полиметаморфиче-ских комплексов севера Урала.

Эклогитсодержащие комплексы, кроме собственно эклогитов и продуктов их метаморфического преобразования (апоэклогитовых амфиболитов, гранат-глаукофановых и глаукофановых сланцев), содержат в своем составе гнейсы и (или) кристаллические сланцы, а также другие породы. Эклогит-содержащие комплексы характеризуются линейным стилем складчатости (с северо-западной ориентировкой структур), высокобарическими условиями ранних этапов метаморфизма пород и отсутствием или слабым проявлением процессов гранитизации.

На севере Урала известно два эклогитсодер-жащих комплекса: неркаюский эклогит-сланцевый и марункеуский эклогит-гнейсовый.

Неркаюский эклогит-сланцевый комплекс расположен на восточном склоне Приполярного Урала в междуречье Хальмеръю и Балбанъю. В его составе преобладают мезо- и лейкократовые гра-нат-слюдяные кристаллические сланцы с переменным количеством барруазитовой роговой обманки. Эклогиты и амфиболиты составляют около 20% в разрезе комплекса. Заметную роль в строении метаморфических толщ играют также продукты средне- и низкотемпературного изменения перечисленных выше пород. Они имеют гранат-глауко-фановый, эпидот-глаукофановый, актинолит-хло-рит-эпидотовый и хлорит-мусковит-альбит-кварце-вый состав.

Плотностная характеристика неркаюского комплекса выглядит следующим образом: σ ср , равная 2.94 г/см3, отмечается у амфиболовых, эпидот-глаукофановых и альбит-эпидот-хлорит-актиноли-товых сланцев; σ ср , равная 2.99 г/см3, – у эпидот-гранатовых амфиболитов; σ ср , равная 3.32 г/см3, – у эклогитов; σ ср , равная 2.73 г/см3, – у мезократовых и лейкократовых кристаллических сланцев; σ ср , – равная 2.72 г/см3, – у хлорит-мусковит-альбит-кварцевых сланцев (рис. 2, т. 12–16).

Магнитные свойства пород неркаюского комплексов имеют очень широкий спектр магнитной восприимчивости (см. таблицу). У эклогитов, амфиболитов и гранат-глаукофановых сланцев магнитная восприимчивость варьирует в пределах от 107 до 450×10-6 СГС. У кристаллических сланцев магнитная восприимчивость равна 107×10-6 СГС. Самыми высокими магнитными свойствами отличаются диафториты основного и кислого составов. У актинолит-хлорит-альбит-эпидотовых сланцев по амфиболитам и эклогитам æ ср равна 796×10-6 СГС, а у хлорит-мусковит-альбитовых сланцев по гнейсам – 320×10-6 СГС.

Марункеуский комплекс расположен к северу от харбейского комплекса и отделен от него Лон-готьюганской зоной разломов. В разрезе нижняя часть марункеуского комплекса характеризуется преимущественным распространением в ее составе эклогитов и, в значительно меньшей степени, амфиболитов, гнейсов и мигматитов. Верхняя часть разреза представлена перемежающимися пачками равномернозернистых очковых амфиболитов, иногда с гранатом, биотитом и плагиогнейсов биотитовых, роговообманково-биотитовых, редко двуслюдяных гранатсодержащих. Отмечаются тела экло- гитов. По латерали этот комплекс также неоднороден. Северо-западный его блок является более “амфиболитовым”, а юго-восточный – “эклогитовым” [9]. Петрофизические характеристики пород комплекса следующие: σср – 3.14 г/см3 и æср – 2476×10-6 СГС у эклогитов; σср – 3.03 г/см3 и æср – 43×10-6 СГС у амфиболитов; σср – 2.79 г/см3 у гнейсов; σср – 2.65 г/см3 у амфиболитовых гнейсов и æ – 3×10-6 СГС; σср – 2.85 г/см3 и æ – 5×10-6 СГС у мигматитов; σср – 2.7 г/см3 и æ – 16×10-6 СГС у кварцитов (рис.2, 17–22).

Средняя плотность пород марункеуского комплекса, учитывая, что он представлен, в основном, эклогитами, симплектит-эклогитами и апоэклогито-выми амфиболитами, достигает величины 3.1 г/см3, в то же время резко понижается до 2.72-2.78 г/см3 в местах, подверженных процессам метасоматоза и гранитизации. Дефицит плотности измененных пород составляет 0.15 г/см3.

На графике сопоставления магнитной восприимчивости и плотности пород эклогитсодержа-щих комплексов (рис.3, б) наблюдается пропорциональная зависимость этих параметров. Для высокоплотностных пород характерны высокие значения æ и, наоборот, породы с низкой плотностью практически не магнитны.

Гранулит-метабазитовые комплексы характеризуются существенно базитовым составом разрезов, линейной (северо-западной) ориентировкой ранних структур и высокотемпературным (гранулитовым) метаморфизмом пород.

В хордъюсский комплекс одним из авторов данной публикации [5] объединены выходы высокотемпературных метабазитов, слагающих два соединенных между собой массива: на хр. Хордъюс (Северохордъюсский массив) и в истоках р. Хулга (Южнохордъюсский массив). Более крупный из них Южнохордъюсский – в восточной части представлен апогаббровыми клинопироксенитовыми и двупирок-сенитовыми кристаллическими сланцами. В центральной части преобладают амфиболиты по гранулитам основного состава. В небольшом количестве отмечаются эклогиты. Западная часть массива сложена гранат-глаукофановыми, эпидот-глаукофано-выми и эпидот-альбит-хлорит-актинолитовыми сланцами, являющимися продуктами диафтореза перечисленных выше высокотемпературных пород.

Породы хордъюсского комплекса имеют следующие значения плотностей (рис. 2, т. 23–26): 2.8– 3.22 г/см3 при σ ср , равной 2.97 г/см3, у клинопирок-сенитовых и двупироксенитовых кристаллосланцев; 2.89–3.01 г/см3 при σ ср равной 2.99 г/см3 у амфиболитов; σ ср – 2.94 г/см3 у гранат-глаукофановых и эпидот-альбит-хлорит-актинолитовых сланцев; 2.75– 2.99 при σ ср , равной 2.87 г/см3, у эпидот-глаукофа-новых сланцев.

Породы характеризуются относительно небольшими вариациями значений магнитной восприимчивости. Среднее значение этого параметра у пироксеновых кристаллостанцев 50×10-6 СГС. Более низкое значение магнитной восприимчивости имеют продукты диафтореза высокотемпературных пород (æ – 26–31×10-6 СГС).

Малыкский комплекс расположен на восточном склоне Полярного Урала в бассейне р. Щучья. По описанию А.П. Казака [10], этот комплекс представлен гнейсо-габбро-амфиболитами, являющимися продуктами метаморфических преобразований габбро-норитов или габбро-гнейсов, которые в свою очередь являются ультравысокотемператур-ными метаморфическими породами (гранулитами основного состава). Пользуясь терминологией метаморфических пород (которыми и являются описываемые образования), малыкский комплекс сложен в основном двупироксеновыми кристаллослан-цами и их амфиболизированными разностями. На западе у контакта с гипербазитами массива Сыум-Кеу кристаллосланцы замещены гранатовыми и цоизитовыми амфиболитами.

Породы малыкского комплекса характеризуются следующими плотностями: 2.79–3.15 г/см3 при σ ср , равной 2.97 г/см3, у двупироксеновых кристаллических сланцев; 3.05–3.18 г/см3 при σ ср , равной 3.12 г/см3, у амфиболизированных гранулитов основного состава ; 2.88-3.12 г/см3 при σ ср равной 3.0 г/см3 у амфиболитов (рис.2, т.27–29).

Магнитная восприимчивость у двупироксеновых кристаллосланцев в малыкском комплексе существенно выше, чем в хордъюсском и варьирует в пределах 2535×10-6–3825×10-6 ед. СГС (см. таблицу). Высокое значение æ в этих породах связывается с титаномагнетитом, содержание которого достигает 7% [10]. Продукты метаморфического изменения кристаллосланцев в сравнении с исходными породами имеют магнитную восприимчивость на один-два порядка ниже (36×10-6–402×10-6 ед. СГС). Это может быть обусловлено замещением титаномагнетита ильменитом, а при более низкотемпературных преобразованиях – титанитом. При этом повышение содержание железа в породах отмечается при замещении пироксенов роговой обманкой и гранатом.

В целом для описанных выше пород, грану-лит-метабазитовых комплексов характерно отсутствие плотностной дифференциации при широком спектре значений магнитной восприимчивости (рис.3, в).

Выводы

Результаты проведенного петрофизического исследования по изучению и выявлению корреляционных зависимостей физических свойств (плотности и магнитной восприимчивости) показали, что наиболее отчетливо породы полиметаморфических комплексов севера Урала дифференцированы по плотности. Степень плотностной дифференциации зависит от петрографических особенностей пород и, очевидно, определяется, в первую очередь, составом протолитов. Среди пород, слагающих поли-метаморфические комплексы севера Урала, повышенную плотность относительно протолитов могут иметь только эклогиты (богатые породообразующим минералом, имеющим аномально высокую плотность – гранатом). Наложенные локальные процессы (гранитизация, диафторез) могут привести к некоторому снижению плотности пород. Магнитная восприимчивость полиметаморфических образований является менее стабильной их характеристикой. Магнитные свойства пород при полиметаморфизме могут сильно изменяться. Гранитизация, как правило, приводит к снижению магнитной восприимчивости пород. Процессы низкотемпературного диафтореза чаще всего сопровождаются повышением магнитной восприимчивости метабазитов. При наложенном средне-высокотемпературном диафторезе магнитная восприимчивость метабазитов, напротив, может снижаться, как это установлено для пироксеновых кристаллосланцев малыкского комплекса.

На основании анализа степени дифференциации физических свойств пород в полиметамор-фических комплексах выделяется три различных петрофизических типа разрезов: сильно-, средне- и слабодифференцированных.

Сильнодифференцированный петрофизический разрез характерен для высокобарических метаморфических комплексов (марункеуского на Полярном Урале и неркаюского на Приполярном Урале). Средние значения плотности пород находятся в интервале 2.65–3.32 г/см3. Значения плотности и магнитной восприимчивости пород имеют прямую пропорциональную зависимость. Плотность и магнитная восприимчивость в этих комплексах снижаются вверх по разрезу, что связано с увеличением доли кислых пород.

Среднедифференцированный петрофизический разрез образуют гнейсо-мигматитовые комплексы (няртинский на Приполярном Урале и хар-бейский на Полярном Урале). Средние значения плотности пород – 2.61–2.97 г/см3. Плотность в гнейсо-мигматитовых комплексах, как и в высокобарических образованиях, снижается вверх по разрезу в соответствии с увеличением доли кислых разностей, а также более интенсивным проявлением в них процессов гранитизации. Учитывая существенные различия в строении нижних и верхних частей разрезов, дефицит плотности между ними составляет от 0.13 до 0.18 г/см3. Значения плотности и магнитной восприимчивости пород обнаруживают слабую, обратно пропорциональную зависимость, что связано, в основном, с уменьшением плотности метабазитов (при одновременном увеличении их магнитной восприимчивости) при низкотемпературном диафторезе.

Слабодифференцированный петрофизический разрез свойственен гранулит-метабазитовым комплексам (хордъюсскому и малыкскому на Полярном Урале). Средние значения плотности пород – 2.94–3.12 г/см3. Отсутствие плотностной дифференциации по латерали и по разрезу позволяет при интерпретации гравитационных полей рассматривать малыкский и хордъюсский гранулит-метабази-товые комплексы как монолитные блоки. Магнит- ная восприимчивость пород в этих комплексах не зависит от плотности. Она может варьировать в широких пределах, что связано с разным (иногда высоким, до 7.0 об. %) содержанием титаномагне-тита.

Учет установленных различий в петрофизических характеристиках пород, слагающих полиме-таморфические комплексы севера Урала, а также выявленные особенности закономерного изменения этих параметров при полиметаморфизме, должны послужить важной основой для повышения достоверности результатов в дальнейших исследованиях, связанных с геологической интерпретацией физических полей (гравитационного и магнитного) при изучении глубинного строения территории Севера Урала.

Работа выполнена при поддержке Программы фундаментальных исследований РАН № 12-И-5-2-22, 12-У-5-1011.

Список литературы Петрофизическая характеристика пород полиметаморфических комплексов севера Урала

- Ананьева Е.М., Горонович Е.Б. и др. Методические рекомендации по интерпретации геофизических данных при крупномасштабном геологическом картировании. Свердловск: Уралгеология, 1983. 301 с

- Ананьева Е.М., Винничук Н.Н. и др. О плотности пород востока Урала и фундамента Западно-Сибирской платформы. Екатеринбург: УрО РАН, 2008. 114 с

- Запорожцева И.В., Пыстин А.М. Строение дофанерозойской литосферы европейского Северо-Востока России. СПб.: Наука, 1994. 112 с

- Лыюрова (Пономарева) Т.А. Глубинное строение Полярного Урала: Автореф. дис. … канд. геол.-мин. наук. Сыктывкар, 1997. 16 с

- Пыстин А.М. Полиметаморфические комплексы западного склона Урала. СПб.: Наука, 1994. 112 с

- Литосфера Тимано-Североуральского региона: геологическое строение, вещество, геодинамика, минерагения/А.М Пыстин, Л.В. Махлаев, А.И. Антошкина и др.: Сыктывкар: Геопринт, 2008. 234 с

- Пыстина Ю.И., Пыстин А.М. Цирконовая летопись уральского докембрия. Екатеринбург: УрО РАН, 2002. 168 с

- Стратиграфические схемы Урала (докембрий, палеозой). Екатеринбург, 1993

- Ленных В.И. Доуралиды зоны сочленения Восточно-Европейской платформы. Метаморфизм и тектоника западных зон Урала. Свердловск, 1984. С. 21-42

- Петрология и метаморфизм древних офиолитов (на примере Полярного Урала и Западного Саяна)/Н. Л. Добрецов, Ю. Е. Молдованцев, А. П. Казак и др. М.: Наука, 1977. 218 с